Сарматская культура

| Сарматская культура Ранний железный век | |||

| Локализация | степная полоса Евразии от Уральских гор до Дуная | ||

|---|---|---|---|

| Датировка | VII в. до н.э. — IV в. н.э. | ||

| Тип хозяйства | Кочевничество | ||

| Исследователи | Б. Н. Граков, К. Ф. Смирнов, М. И. Ростовцев, П. С. Рыков, П. Д. Рау | ||

| Преемственность: | |||

| |||

Сарма́тская культу́ра — археологической культура железного века, занимавшая обширную территорию от Западного Казахстана и Южного Приуралья до Северо-Западного Причерноморья и существовавшая с IV в до н. э. по IV в. н. э. Сарматские племена были ираноязычными[1].

История открытия[править]

Первые памятники были обнаружены в XVIII веке. Во второй половине XIX века появляются случайные находки, изредка проводятся археологические раскопки. В начале XX века сарматские рядовые курганные захоронения были выделены В. А. Городцовым. До революции значительная роль в изучении сарматов принадлежит Н. И. Веселовскому и М. И. Ростовцеву. В советское время основными исследователями были Б. Н. Граков, В. И. Костенко, М. Г. Мошкова, П. Д. Рау и другие[1]. Основным источником информации о сарматской культуре являются многочисленные погребения. Стационарные поселения культуры не обнаружены, однако на Кубани известны вероятные меото-сарматские городища[2].

Локализация и хронология[править]

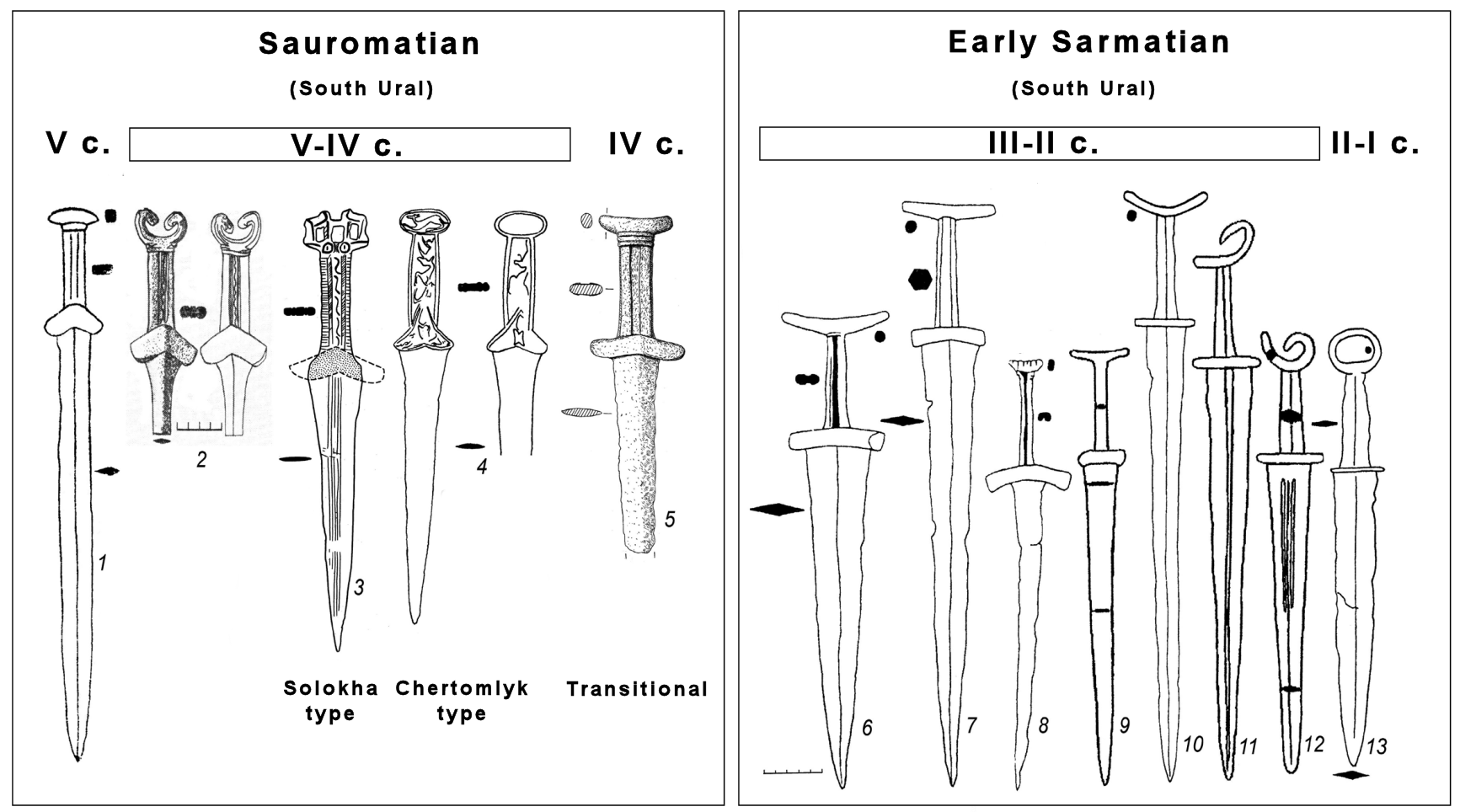

Сарматская культура была распространена в VII в. до н. э. — IV в. н. э. в степной полосе Восточной Европы, Средней Азии и Приуралья. В ней традиционно выделяют четыре периода развития: савроматский (VII—IV вв. до н. э.), раннесарматский (IV—I вв. до н. э.), среднесарматский (I—II вв. н. э.), позднесарматский (II—IV вв.). Культура савроматов сформировалась к середине VII в. до н. э. на территории Южного Урала, в V в. до н. э. носители этой культуры расселились в междуречье Волги и Дона. Приблизительно в IV—III вв. до н. э. сарматские племена распространяются на территорию Подонья, Северного Кавказа и Приазовья. Во II в. до н. э. — II в. н. э. сарматы продвигаются далеко на запад, дойдя до Нижнего и Среднего Дуная. В этот период ими активно осваиваются степи Северного Причерноморья[3].

Савроматская культура[править]

Археологическая культура существовала в VII—IV вв. до н. э. в степях от Дона до Южного Приуралья, реки Эмба и Северо-Западного Прикаспия. Выделена в конце 1920-х годов П. Д. Рау и Б. Н. Граковым. Она входит в «скифо-сибирский мир». Отмечается своеобразие памятников Северо-Западного Прикаспия. Погребения представлены курганными могильниками. покойников хоронили в обширных ямах с деревянными перекрытиями[4].

Раннесарматская культура[править]

Раннесарматская культура (прохоровская культура) сложилась в южноуральских степях в IV веке до н. э. на основе культуры пришельцев с востока и местного субстрата. Затем распространилась в Нижнем Поволжье и Подонье. Погребения представлены курганными могильниками. Трупоположения вытянуты на спине, в основном, головой на юг, в ямах с подбоем, с заплечиками, удлинённых ямах, катакомбах[5][6].

Среднесарматская культура[править]

Археологическая культура была расположена от Южного Приуралья до Северного Кавказа и Северного Причерноморья. Связана с миграционным импульсом с востока и появлением в Европе аланов. Курганы в основном индивидуальные. Трупоположения вытянуты на спине головой, главным образом, в южном секторе. Сохраняется напутственная пища в виде части ноги барана с лопаткой. Возрождается ряд традиций савроматской археологической культуры: диагональные погребения в широких ямах, в том числе, квадратных в плане; наличие 2 котлов (часто один из них с зооморфными ручками), целых зеркал. Так же в погребениях располагались украшения и оружие[6].

Позднесарматская культура[править]

Археологическая культура располагалась от Южного Приуралья до Нижнего Подунавья (II—IV вв.). Трупоположения вытянуты на спине головой в северном секторе, в узких (реже широких) прямоугольных ямах, подбоях; в основном индивидуальные курганы. В курганах помимо оружия и украшений находят керамические сосуды-курильницы[6][7].

Материальная культура[править]

Керамика[править]

Как правило, сарматы не использовали гончарный круг в производстве керамики. Лепные сосуды были плоскодонными или круглодонными. Наиболее распространённые формы — шаровидные сосуды, позднее — миски и кувшины. Часто встречаются привозные гончарные сосуды. Для местной керамики могут быть характерны зооморфные ручки (в виде барана, лошади или кабана).

Керамика раннесарматской культуры представлена курильницами в виде плошек, кубками на поддоне, горшками, круглодонными сосудами, изготовленными из глины с примесью талька, орнаментированной зигзагами, треугольниками, насечками, гирляндами. Для среднесарматской культуры характерны лепные плоскодонные горшки с низким горлом, раздутым туловом, преимущественно неорнаментированные. Позднесарматская керамика представлена плоскодонными, реже круглодонными неорнаментированными горшками из глины с примесью песка, лепными плоскодонными кувшинами с ручкой, курильницами[1][8].

Учёными было установлено, что помещённые в могилы керамические сосуды использовались в быту, и имеют соответствующие признаки:

1) наличие нагара на внутренних и внешних стенках сосудов;

2) жировые пятна и следы подтёков от убежавшей жидкой пищи;

3) следы ремонта;

4) старые сколы керамики (отбитые ручки, края сосудов и т. д.);

5) следы потёртости и бытовая полировка;

6) цветовые изменения поверхностей сосуда и слоёв излома черепка.

Также существовала посуда, сделанная специально для обряда погребения, не имевшая признаков бытового использования[9].

Хозяйственная деятельность[править]

Орудия труда, используемые сарматами, стандартны для всей территории их расселения. Наиболее частой находкой в погребениях как мужчин, так и женщин, а также детей являются небольшие (длиной 8—12 см) железные ножи с прямой или горбатой спинкой и коротким черешком. Деревянные рукояти ножей сохраняются редко. Так же, как мечи и кинжалы, ножи носили в деревянных ножнах, подвешивая их к поясу. В могильниках встречаются орудия для деревообработки[10].

Для проделывания отверстий в кожаных и, возможно, мелких деревянных изделиях сарматы использовали железные шилья с деревянными рукоятями и костяные проколки (иголки). Последние являются принадлежностью обычно женских погребений, впрочем, как и глиняные или каменные пряслица, надевавшиеся на конец веретена для утяжеления, чтобы помогать его вращению. Формы пряслиц разнообразны. Чрезвычайно редко попадаются в захоронениях сарматов такие орудия труда, как железные кирки, мотыжки, долота, тёсла, серповидные жатвенные ножи. Топоры, как правило, происходят из богатых погребений.

Украшения и одежда[править]

Украшения сарматского времени представлены бронзовыми браслетами, подвесками, кольцами. Кроме украшений, в женских погребениях широко распространены туалетные принадлежности. Особенно часто в сарматских погребениях встречаются бронзовые зеркала[11]. Одежда сарматов была близка скифской. Известно множество бронзовых зеркал. Сначала они были большие плоские с плоскими ручками, затем с валиком по краю и штырём, на который насаживалась рукоять из дерева или кости. Позже зеркала становятся миниатюрными (d = 3—5 см) с боковой прямоугольной короткой ручкой с отверстием, с коническим выступом и широким бортиком по краю[12].

- Сарматская культура

Вооружение и конское снаряжение[править]

В начальный период сарматское вооружение было сходно со скифским и савроматским, а затем модифицируется с точки зрения эффективности в конном бою. В защитном вооружении продолжали использовать железные чешуйчатые панцири скифского образца. Наступательное оружие становится более массивным. Наконечники копий становятся железными и увеличиваются в размерах, удлиняется древко копья, достигая трёх и более метров. Постепенно бронзовые наконечники стрел с втулкой сменились железными черешковыми наконечниками. Кинжалы и мечи тоже делали из железа. Для их изготовления использовали сварку внахлёст и чаще практиковали цементацию. Первоначально рукояти мечей и кинжалов были узкими, с серповидным или ломаным навершием и прямым перекрестьем. Чтобы всадникам было удобнее, мечи удлиняли, а прямое перекрестье превращалось в узкий брусок. Затем появились мечи с кольцевидным навершием, а потом — мечи с рукоятью-штырём без металлических навершия и перекрестья. Среди находок стоит отметить кинжал из кургана Дачи. Обкладку ножен и рукоять кинжала сделали из золота и украсили сценой терзания верблюда хищной птицей — грифом. Рельефное изображение дополнили вставками цветных драгоценных и полудрагоценных камней (полихромный стиль). Иногда для украшения использовали стеклянные вставки. В конском снаряжении сначала использовали железные удила скифского типа и двудырчатые С-видные или прямые псалии. Потом псалии заменили свободно вращающимися кольцами, которые дополнительно крепились к удилам. Для защиты коней применяли чешуйчатые панцири. С III века до нашей эры по I век нашей эры широко использовали богатые наборы сбруи с серебряными фаларами (круглыми или полушарными бляхами)[1][13].

Погребальный обряд[править]

Сарматские могильники — это курганы или бескурганные захоронения. В курганах совершались семейные усыпальницы с большим количеством погребений. Чаще всего погребение происходило в прямоугольной яме, иногда в подбоях и катакомбах. Ориентировка тела — на юг, запад или восток. Погребённые клались на подстилку из органики.

В качестве инвентаря в первую очередь необходимо выделить предметы вооружения, украшения, одежду, расшитую золотыми бляшками, бисером и бусами, керамические и металлические сосуды, а также в некоторых случаях — конское снаряжение[1].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Евгения Галимзянова Сарматская культура // Энциклопедия «Всемирная история». — 2021.

- ↑ Мордвинцева В. И. Сарматская археологическая культура: от спекулятивной модели к сетевой // Вестник древней истории. — 2020. — Vol. 80. — № 4. — С. 1062—1083.

- ↑ Сарматы // Открытая археология.

- ↑ С. В. Демиденко Савроматская археологическая культура // Большая российская энциклопедия. — 2004—2017.

- ↑ Симоненко А. В. Раннесарматские памятники Орель-Самарского междуречья // Нижневолжский археологический вестник. — 2019. — Vol. 18. — № 1. — С. 81—96.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 С. В. Демиденко Сарматские археологические культуры // Большая российская энциклопедия. — 2004—2017.

- ↑ Анатолий Степанович Скрипкин Сарматская археология от Б. Н. Гракова до современности // Исторические исследования. — 2021. — № 16.

- ↑ Сарматская культура // ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».

- ↑ Краева Л. А. (дата обращения: 31.05.2024). Бытовое и сакральное использование керамики у сарматов Южного Приуралья и Западного Казахстана // СНВ. — 2015. — № 3.

- ↑ В. И. Соенов, Е. А. Константинова Железные стамески гунно-сарматского времени из могильника Верх-Уймон (Алтай) // Вестник Тюменского государственного университета. — 2014.. — № 2. — С. 13—18.

- ↑ Сарматская культура // Музей историко-культурного наследия САО РАН и Нижнего Архыза.

- ↑ Археология / В. Л. Янин. — М: МГУ, 2006.

- ↑ Балабанова М. А. (дата обращения: 31.05.2024). Хозяйственно-культурный уклад и образ жизни сарматских племен по данным античных письменных источников // Вестник ВолГУ. Серия 4, История.. — 2011. — № 1.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Сарматская культура», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Сарматская_культура» «https://znanierussia.ru/articles/Сарматская_культура». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|