Ассирийские дворцовые рельефы

| Ассирийские дворцовые рельефы |

|---|

Дворцовые рельефы крепились к стенам царских дворцов в Ассирии, образуя непрерывные полосы вдоль стен больших залов. Этот стиль, предположительно, зародился примерно в 879 году до н. э., когда Ашшурнацирапал II перенёс столицу в Нимруд, недалеко от современного Мосула в северном Ираке[1]. После этого новые царские дворцы, обычно по одному на каждое царствование, широко украшались подобным образом в течение примерно 250 лет до распада Ассирийской империи[2][3]. Здесь наблюдалось тонкое стилистическое развитие и в то же время очень большая степень преемственности в сюжетах и технике[4][5].

Описание[править]

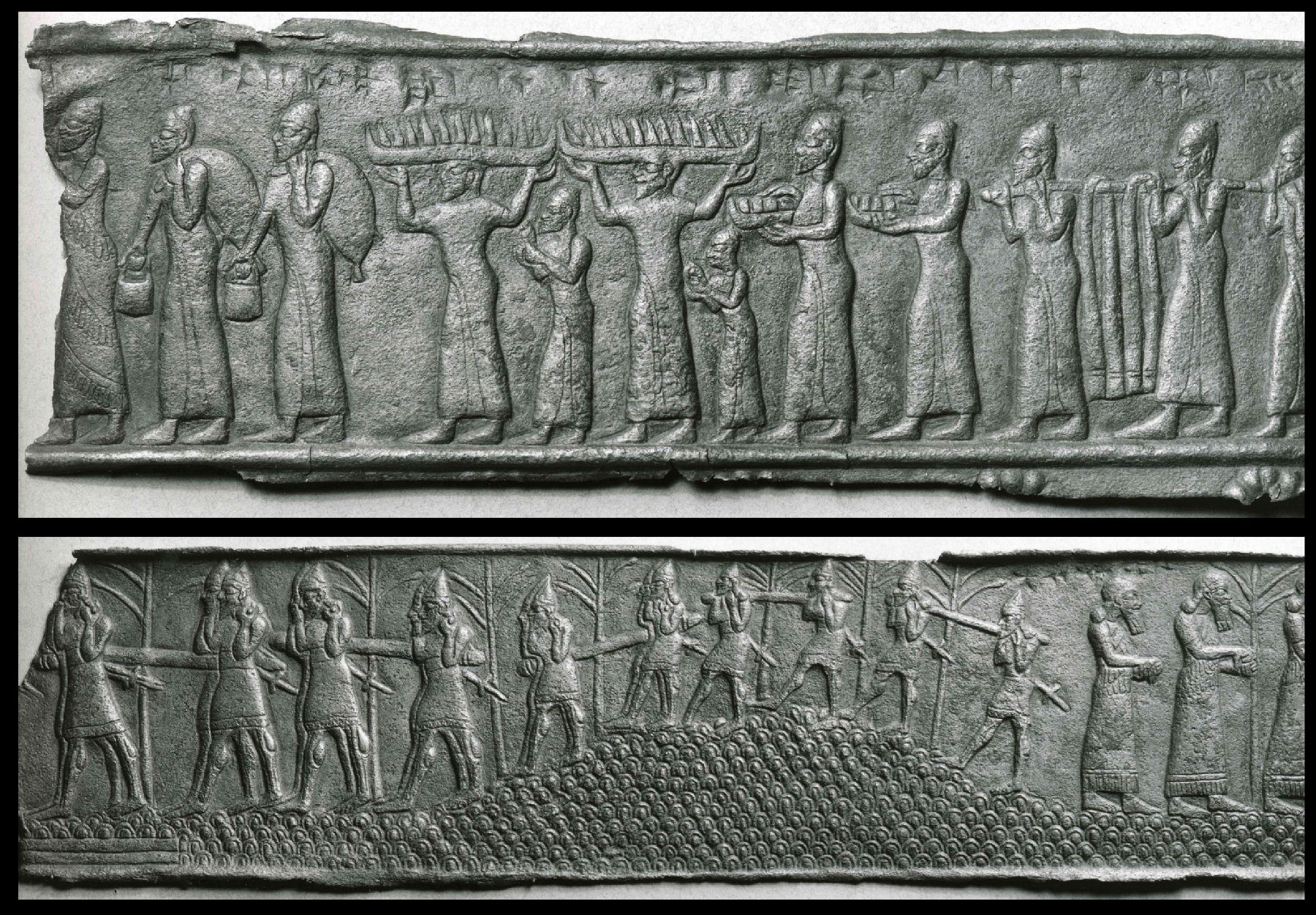

Композиции расположены на плитах, или ортостатах, обычно высотой около 2 метра, с использованием от одного до трёх горизонтальных регистров изображений, причём сцены обычно читаются слева направо. Скульптуры часто сопровождаются надписями на клинописи, объясняющими действие или дающими имя и экстравагантные титулы царя[6]. Головы и ноги изображены в профиль, а торс — в анфас или в три четверти, как в более раннем месопотамском искусстве[5]. Глаза также в основном показаны фронтально. На некоторых панелях изображено всего несколько фигур в натуральную величину, такие сцены обычно включают царя и других придворных[7], но изображения военных кампаний включают десятки маленьких фигурок, а также множество животных и попыток показать пейзаж.

Кампании сосредоточены на продвижении армии, включая переправу через реки, и обычно завершаются осадой города, за которой следует капитуляция, выплата дани и возвращение армии домой. Полная группа рельефов показывает кампанию, ведущую к осаде Лахиша в 701 году; это «лучшая» группа времён правления Синаххериба, из его дворца в Ниневии, который сейчас хранится в Британском музее[8]. Эрнст Гомбрих заметил, что ни одна из многочисленных жертв не происходит с ассирийской стороны[9]. Другая известная последовательность показывает охоту на львов Ашшурбанапала, фактически инсценированное и ритуальное убийство царём Ашшурбанапалом львов, уже пойманных и выпущенных на арену, в Северном дворце в Ниневии. Реалистичность львов всегда высоко оценивалась, и эти сцены часто считаются «высшими шедеврами ассирийского искусства», хотя тот пафос, который обычно чувствуют современные зрители, возможно, не был частью ассирийской реакции[10].

Существует множество рельефов с изображением мелких сверхъестественных существ, называемых такими терминами, как «крылатый джинн», но главные ассирийские божества представлены только символами. Часто «джинны» выполняют жест очищения, оплодотворения или благословения с помощью ведра и конуса; значение этого остаётся неясным[11]". Особенно на крупных фигурах очень тщательно вырезаны детали и узоры на таких участках, как костюмы, волосы и бороды, стволы и листья деревьев и тому подобное. Более важные фигуры часто изображены крупнее других, а в пейзажах более отдалённые элементы показаны выше, но не меньше тех, что находятся на переднем плане, хотя некоторые сцены интерпретируются как использующие масштаб для обозначения расстояния. Другие сцены, как представляется, повторяют фигуру в череде различных моментов, выполняющих одно и то же действие, наиболее известным из которых является нападающий лев. Но это, по-видимому, были эксперименты, которые остаются нетипичнымидля этого периода[12].

Царь часто изображается в повествовательных сценах, а также в виде большой стоящей фигуры в нескольких видных местах, как правило, в сопровождении крылатых джиннов. В композиции, дважды повторяющейся в том, что традиционно называют «тронным залом» (хотя, возможно, это не так) дворца Ашшурбанапала в Нимруде, изображено «Священное дерево» или «Древо жизни», по бокам которого стоят две фигуры царя, а позади него — крылатые джинны с ковшом и конусом. Над деревом один из главных богов, возможно, главный бог Ашшур, опирается на крылатый диск, относительно небольшого масштаба. Подобные сцены изображены и в других местах на одеяниях царя, что, несомненно, отражает вышивку на настоящих костюмах, а главные боги обычно изображены в дисках или просто в виде символов, парящих в воздухе. В других местах за деревом часто ухаживают джинны[13].

Женщины изображаются сравнительно редко, и то обычно в качестве пленниц или беженок; исключение составляет сцена «пикника», где Ашшурбанапал изображён со своей царицей[14]. Множество безбородых царских слуг, вероятно, можно принять за евнухов, которые управляли большей частью администрации империи, если только у них нет бритых голов и очень высоких шапок жрецов[15]. Царей часто сопровождают несколько придворных, причём самым близким к царю, вероятно, часто был назначенный наследник, который не обязательно был старшим сыном[15].

Огромные масштабы дворцовых схем позволяли показывать повествования в беспрецедентно широком темпе, делая последовательность событий ясной и позволяя богато детализировать изображения действий большого количества фигур, что не имело аналогов до римских рельефов колонн Траяна и Марка Аврелия[16].

Умирающий лев, Охота на львов Ашшурбанапала, Северный дворец, Ниневия

Пленные и кавалерия, рельеф Лахиша

Саргон II (справа), вероятно, стоящий лицом к лицу со своим наследником Синаххерибом, Хорсабад

Ламасу[править]

Ламасу были защитными второстепенными божествами или духами, ассирийской версией «человекоголового быка», который долгое время фигурировал в месопотамской мифологии и искусстве. У ламасу есть крылья, мужская человеческая голова со сложным головным убором божества, а также тщательно заплетённые волосы и бороды, присущие царским особам. Тело напоминает быка или льва, главным отличием является форма ног. Пара ламасу обычно располагалась у входов во дворцы, выходящих на улицу, а также во внутренних дворах. Это были «двуаспектные» фигуры на углах, выполненные в высоком регистре рельефа, тип, ранее встречавшийся в хеттском искусстве. Спереди они кажутся стоящими, а сбоку — идущими, и в ранних версиях имеют пять ног, что видно при взгляде сбоку. Ламасу обычно не появляются в виде крупных фигур на низких регистрах рельефов, идущих вокруг дворцовых комнат, где часто встречаются крылатые фигуры джиннов, но иногда они появляются на повествовательных рельефах, очевидно, защищая ассирийцев[17].

За колоссальными фигурами на входе часто следовал герой, хватающий извивающегося льва, также колоссальный и в высоком рельефе; эти фигуры и некоторые джинны рядом с ламасу, как правило, являются единственными другими типами высокого рельефа в ассирийской скульптуре. Герои продолжают традицию повелителей животных в месопотамском искусстве и, возможно, представляют Энкиду, центральную фигуру в древнем месопотамском эпосе о Гильгамеше. Во дворце Саргона II в Хорсабаде группа из по меньшей мере семи ламасу и двух таких же героев со львами окружала вход в «тронный зал», «концентрация фигур производила подавляющее впечатление мощи»[18]. Подобное расположение было повторено во дворце Синаххериба в Ниневии, где насчитывалось в общей сложности десять ламасу[5]. Другими сопровождающими фигурами колоссальных ламасу являются крылатые джинны с ковшом и конусом, которые считаются предметами защитного или очистительного ритуала[19].

Ламасу также появляются на цилиндрических печатях. Несколько образцов, сохранившихся в северном Ираке, были уничтожены в 2010-х годах боевиками ИГИЛ, когда они захватили эту территорию. Колоссальные ламасу также охраняли начало больших каналов, построенных ассирийскими царями[20]. В случае с храмами были найдены пары колоссальных львов, охранявших входы[21].

Создание[править]

В некоторых местах ассирийского царства, хотя и не особенно близко к столицам, встречаются породы гипса — «мосульского мрамора»[22]. Эта порода очень мягкая и слабо растворимая в воде, открытые грани разрушаются, и их необходимо было распилить, прежде чем был получен пригодный для использования камень. Сохранились рельефы, изображающие каменоломни для нового дворца Синаххериба в Ниневии, но в основном они посвящены изготовлению больших ламасу. Блоки добывались с помощью военнопленных и распиливались на плиты длинными железными пилами. Возможно, это происходило на территории дворца, где, несомненно, вырезались ортостаты, после того как плиты были закреплены на месте как облицовка стены из глинобитного кирпича с помощью свинцовых штифтов и зажимов, а их днища опирались на слой битума[23]. Для некоторых рельефов использовался «привлекательный окаменелый известняк», как в нескольких комнатах юго-западного дворца в Ниневии[5]. В отличие от ортостатов, ламасу вырезались или, по крайней мере, частично вырезались в каменоломне, несомненно, для уменьшения их огромного веса[24].

Алебастр — камень мягкий, но не хрупкий, и очень подходит для детальной резьбы инструментами раннего железного века. Между соседними панелями могут быть значительные различия в стиле и качестве, что говорит о том, что их выполняли разные мастера-резчики. Вероятно, мастер рисовал или вырезал рисунок на плите, после чего команда резчиков кропотливо отрезала фоновые участки и заканчивала вырезание фигур. Затем писцы намечали надписи для резчиков, после чего плита полировалась до гладкости, и на неё наносилась краска[25]. На другом рельефе (на Вратах Балавата), показывающем создание скального рельефа, изображены писцы, направляющие резчиков; предположительно, они следили за тем, чтобы изображение царских и религиозных элементов предметов было таким, каким должно быть[26].

Рельефы покрывали только нижнюю часть стен комнат во дворцах, а более высокие участки часто расписывались, по меньшей мере, узорами и иногда другими фигурами. Яркие цветные ковры на полу завершали, как представляется, яркий декор, выполненный в основном в основных цветах. Ни один из них не сохранился, но до нас дошло несколько дверных порогов с повторяющимися геометрическими мотивами, предположительно имитирующими ковры[27].

После того как дворцы были заброшены и лишились деревянных крыш, стены из новобожжённого глинобитного кирпича постепенно разрушились, закрыв пространство перед рельефами и в значительной степени защитив их от дальнейшего повреждения непогодой. Следов краски осталось сравнительно немного, и чаще всего это головы и лица — чёрные волосы и бороды и белые белки глаз. Возможно, на некоторых элементах, таких как небольшие сцены, изображённые на текстиле, использовался металлический лист. Джулиан Рид отмечает: «Тем не менее, вызывает недоумение тот факт, что не было зафиксировано больше следов росписи [на скульптуре]»[28].

Другие повествовательные рельефы[править]

Помимо алебастровых настенных рельефов, найденных во дворцах, другие объекты с относительно крупными рельефами — это бронзовые полосы, использовавшиеся для укрепления и украшения больших ворот. Сохранились части трёх комплектов, все из IX века до н. э. и относительно небольшого города Имгур-Энлиль, современного Балавата. Все Балаватские ворота были двойными, высотой около 6 м, с передней и задней сторонами, украшенными восемью бронзовыми полосами, каждая из которых несла два регистра с рельефными изображениями высотой около 12 см. Предположительно, такие же рельефы были и на других ассирийских объектах, но во время распада империи здания в Балавате загорелись, «прежде чем их успели тщательно разграбить» враги, и остались скрытыми в пепле и обломках[29]; гипсовые плиты, в отличие от бронзы, не стоили труда по разграблению. Сюжеты были похожи на настенные рельефы, но в меньшем масштабе; типичная полоса имеет высоту 27 сантиметров, ширину 1,8 метра и толщину всего 1 миллиметр[30].

В камне на некоторых стелах встречаются рельефы такого же размера, в первую очередь два прямоугольных обелиска, оба со ступенчатыми вершинами, как у зиккуратов. Это Белый обелиск Ашшурнацирапала I начала XI века и Чёрный обелиск Салманасара III IX века, хранящиеся в Британском музее, где также есть фрагменты «Сломанного обелиска» и «Обелиска Рассама». Оба имеют рельефы на всех четырёх сторонах в восьми и пяти регистрах соответственно и длинные надписи, описывающие события. Чёрный и Рассамский обелиски были установлены на центральной площади цитадели Нимруда, предположительно очень общественном месте, а Белый — в Ниневии. На всех них запечатлены практически те же сцены, что и на настенных рельефах, и на воротах. Чёрный обелиск сосредоточен на сценах принесения дани от завоёванных царств, включая Израиль, в то время как на Белом есть сцены войны, охоты и религиозных деятелей. Белый обелиск, датируемый 1049—1031 годами, и «Сломанный обелиск», датируемый 1074—1056 годами, предшествуют самым ранним известным настенным рельефам на 160 лет и более, но находятся соответственно в изношенном и фрагментарном состоянии[31].

Чёрный обелиск представляет особый интерес, поскольку длинные надписи с названиями мест и правителей, которые можно соотнести с другими источниками, имели большое значение для расшифровки клинописи[32]. Обелиск содержит самые ранние надписи, упоминающие персидский и еврейский народы, и подтверждает некоторые события, описанные в Библии, что в XIX веке считалось своевременной опорой для текстов, историческая точность которых подвергалась всё большим нападкам[33]. Среди других, гораздо более мелких предметов с полезными надписями — набор из шестнадцати гирь в виде львов[34].

Примечания[править]

- ↑ Reade, с. 25

- ↑ Reade, с. 56-60

- ↑ Искусство Месопатамии во 2-ой половине II и I тыс. до н.э. Искусство Ассирии в ранний и классический периоды. Памятники Ашшурнациропала II, Салманасара II, III. Дворцовый комплекс в Калахе (Нимруде).. Проверено 6 декабря 2024.

- ↑ Сравнение ассирийских скульптур с шуммеро-аккадскими англ.. hsedesign.ru. Проверено 6 декабря 2024.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 «Grove»: Russell, John M., Section 6. «c 1000—539 BC., (i) Neo-Assyrian.» in Dominique Collon, et al. «Mesopotamia, §III: Sculpture.» Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, accessed 19 November 2016, subscription required

- ↑ Frankfort, 157

- ↑ Reade, 42-43

- ↑ Reade, 56 (quoted), 65-71

- ↑ The Story of Art. E. H. Gombrich. 1950

- ↑ Honour & Fleming, 76-77; Reade, 72-79, 73 quoted; Frankfort, 186—192; Hoving, 40-41

- ↑ Frankfort, 146—148

- ↑ Honour & Fleming, 75-77

- ↑ Reade, 36-38

- ↑ Reade, 47; image

- ↑ 15,0 15,1 Reade, 43-44

- ↑ Frankfort, 168; Honour & Fleming, 73, 75-77

- ↑ Frankfort, 147—148, 154; Reade, 28-29

- ↑ Frankfort, 147—148, 148 quoted; Reade, 29

- ↑ Reade, 38

- ↑ Reade, 50

- ↑ Reade, 23-24 (Пример из Британского музея проиллюстрирован ниже)

- ↑ Ассирийская скульптура – гипсовая красота возрастом старше 1000 лет (23 апреля 2020 года). Проверено 6 декабря 2024.

- ↑ Reade, 25-26

- ↑ Oates, 52

- ↑ Reade, 27

- ↑ Reade, 21

- ↑ Reade, 29-31

- ↑ Reade, 7, 29-30

- ↑ Reade, 32, цитата; Frankfort, 164—167

- ↑ British Museum collection database; Frankfort, 164

- ↑ Reade, 32, 35, 63-64; Frankfort, 167; White, British Museum page

- ↑ Reade, 12

- ↑ Reade, 62-71

- ↑ British Museum collection database

Литература[править]

- Cohen, Ada, Kangas, Stephen E., Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II, 2010, University Press of New England,

- Frankfort, Henri, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Pelican History of Art, 4th ed 1970, Penguin (now Yale History of Art),

- «Grove»: Russell, John M., Section 6. «c 1000—539 BC., (i) Neo-Assyrian.» in Dominique Collon, et al. «Mesopotamia, §III: Sculpture.» Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, accessed 19 November 2016, subscription required

- Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 1st edn. 1982 (many later editions), Macmillan, London, page refs to 1984 Macmillan 1st edn. paperback.

- Hoving, Thomas. Greatest Works of Western Civilization, 1997, Artisan, New York,

- Kreppner, Florian Janoscha, «Public Space in Nature: The Case of Neo-Assyrian Rock-Reliefs», Altorientalische Forschungen, 29/2 (2002): 367—383, online at Academia.edu

- Oates, D. and J. Oates, Nimrud, An Assyrian Imperial City Revealed, 2001, London: British School of Archaeology in Iraq, full PDF (332 pages) Архивировано из первоисточника 2022-09-23.

- Reade, Julian, Assyrian Sculpture, 1998 (2nd edn.), The British Museum Press,

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Ассирийские дворцовые рельефы», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |