Табасаранские ковры

| Табасаранские ковры | |

|---|---|

| |

| Тип | |

| Страна происхождения | |

| Регион | |

| Материал | |

| Время появления |

II тысячелетие до н. э. (?) |

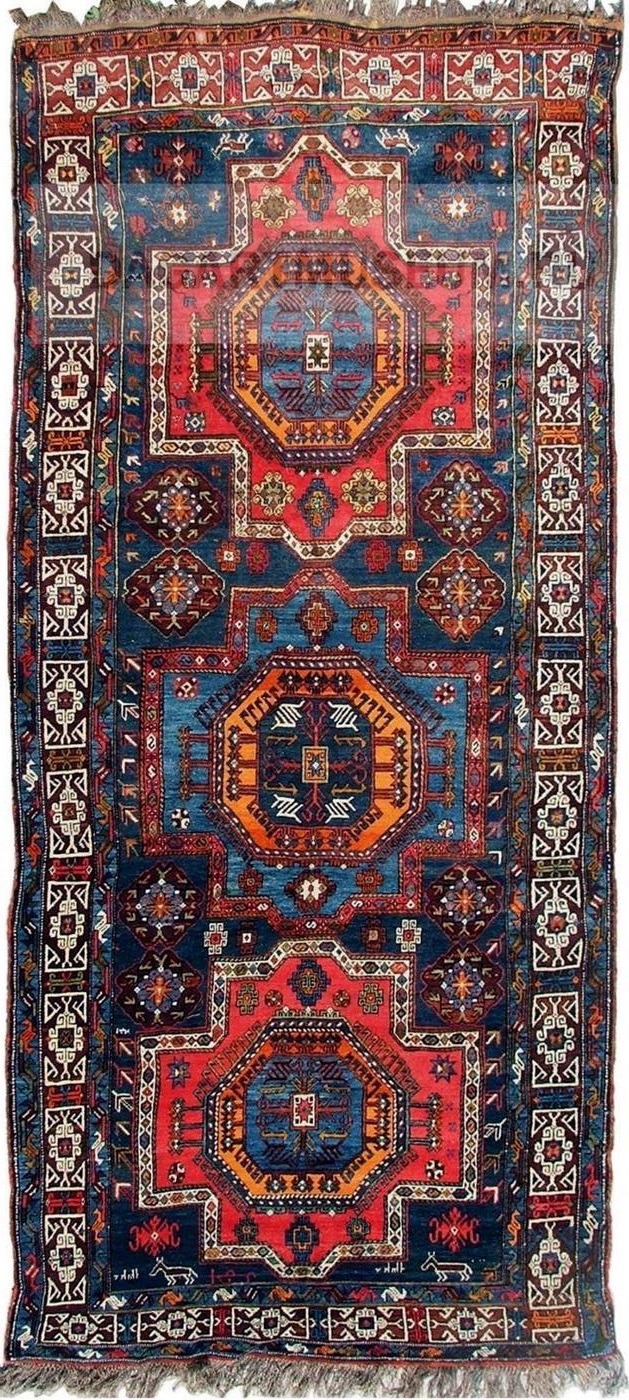

Табасаранские ковры — народный промысел южного Дагестана с центром в Табасаране. Заключается в ручном изготовлении ворсовых и безворсовых ковров с определённым набором этнических узоров. Образцы промысла хранятся во многих мировых музеях и регулярно экспонируются на выставках декоративно-прикладного искусства. Табасаранские ковры отличаются плотностью, прочностью и долговечностью: средний срок службы такого ковра — 300—400 лет[1].

История[править]

Табасаран — один из центров ковроткачества южного Дагестана. По данным археологических раскопок исследователи делают заключение, что ковроткачеством на территории современного Табасарана занимались ещё в бронзовую эпоху: в женских захоронениях находили пряслица и фрагменты изделий домашнего обихода из шерстяной или растительной пряжи[2].

Уровень благосостояния на Востоке определяли количеством ковров в доме, поэтому женщины ткали с юных до преклонных лет. Ковёр среднего размера можно было обменять на пару лошадей или несколько голов крупного рогатого скота. В приданом табасаранской невесты было как минимум два больших ковра и один маленький, и хотя бы один из них должна была соткать она сама[3].

В 1930 годы ткачихи стали объединяться в артели: было создано более 14 артелей, некоторые из них позже стали фабриками. В цехах ковроткачества работало около 2 тысяч мастериц, примерно столько же трудилось на дому. Артельный метод работы сохранился до позднейших времён; ковры создают группами по 2-5 человек, используя прежние инструменты и методы работы[4]. Закупают только пряжу; раньше пряжу ткали сами из овечьей шерсти.

В 1982 году в Дербенте был открыт Музей ковра. В начале XXI века табасаранские ковры хранятся в музеях Парижа, Милана, Лейпцига, Токио, Нью-Йорка, Монреаля и других городов. В мировой каталог они входят под названиями «Табасаран», «Дербент». В Центре этнической культуры в Махачкале хранится около 1300 табасаранских ковров ручной работы[5].

На начало XXI века ковроткачество является таким же обязательным занятием женщин Табасарана, как работа по дому и на поле. На изготовление одного ковра уходит от 20 дней до 6 месяцев. В этот период включена и подготовка натуральных красителей: сбор плодов, ягод и кореньев, листьев и коры деревьев[6]. Чтобы они были пригодны для окраски пряжи, их можно собирать только в определённое время года. Пряжа для ковров может быть окрашена и искусственными красителями, в этом случае они стоят дешевле.

Художественные особенности[править]

Выделяют восемь типов южнодагестанских ковров, из них три табасаранских: рушуль, хив, табасаран. Ковры хив отличаются высокой плотностью — от 1444 до 1764 узлов, и высоким ворсом — 6 мм. Рушуль и табасаран имеют более низкую плотность — от 900 до 1600 узлов.

Разные типы ковров отличаются узорами и орнаментами, хотя есть и пересечения. Каждый узор имеет название — по имени женщины, которая его придумала, или названию аула, где используют узор, или по внешнему сходству с определённым предметом. В каждом ауле используют два-три излюбленных типа орнамента.

В коврах рушуль на ярком фоне располагается орнаментальный узор насыщенных цветов. Например, на малиново-красном фоне узоры голубого, оранжевого, жёлтого, зелёного, тёмно-синего и тёмно-красного цветов. Цветовое равновесие достигается за счёт гармоничного сочетания тёмных и ярких пятен, крупных и мелких деталей, холодных и тёплых оттенков. Часто используются контурные линии чёрного или других цветов[7].

Ковры табасаран отличаются множеством вариаций определённых узоров. Наиболее распространены диагонально расположенные Х-образные фигуры, крупные центральные фигуры в обрамлении геометрических деталей. Также популярен орнаментальный узор, состоящий из чередующихся медальонов. В безворсовых двусторонних коврах (паласах) обычно встречаются широкие поперечные полосы, заполненные геометрическими фигурами.

Схемы узоров составляют заранее и ткут по рисунку; наиболее опытные мастерицы ткут ковры по памяти[8].

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Залина Губурова Табасаранские ковры. МояОкруга.рф (27 марта 2019). Проверено 17 января 2024.

- ↑ Ж. А. Агабеков Лексико-семантическая характеристика наименований табасаранских ковровых изделий // Мир науки, культуры, образования. — 2019. — № 6 (79). — DOI:10.24411/1991-5497-2019-10270

- ↑ Дагестанские Ковры. Галерея Ansy. Проверено 17 января 2024.

- ↑ Джамал Рамазанов Табасаранские ковры - произведения нестареющего самобытного искусства. Туристический портал Республики Дагестан (1 января 2012). Проверено 17 января 2024.

- ↑ Гасанов Магомедкади Набиевич Центр этнической культуры как экспериментальная площадка для сохранения, развития и популяризации этнокультурного многообразия народов Дагестана // БЕРЕГИНЯ.777.СОВА. — 2015. — № 1 (24).

- ↑ Умганат Сулейманова Табасаранские ковры. История и традиции ковроткачества Юго-Восточного Дагестана. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (18 февраля 2014). Проверено 17 января 2024.

- ↑ Ханбабаева З. М., Курбанов К. К., Даитов В. В. Народно-художественные промыслы Дагестана // Современные проблемы сервиса и туризма. — 2009. — № 3.

- ↑ Дагестанские умелицы: как производятся табасаранские ковры?. Текстиль профи (26 апреля 2018). Проверено 17 января 2024.

Творчество народов России ↑ | |

|---|---|

| Резьба | |

| Текстиль | |

| Керамика | |

| Металл | |

| Украшения | |

| Разное | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Табасаранские ковры», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |