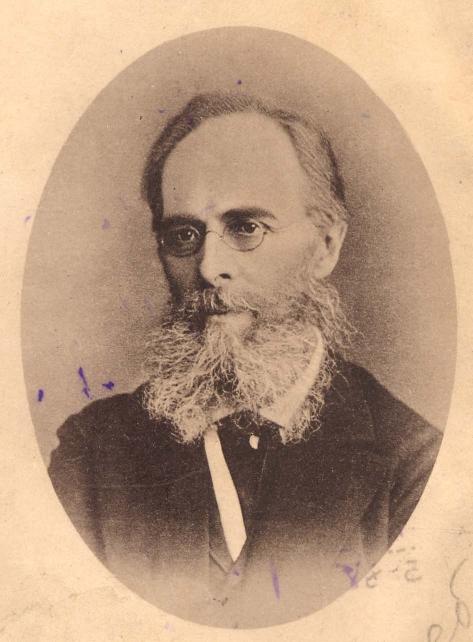

Вклад Ф. И. Буслаева в изучение синтаксиса русского языка

Вклад Ф. И. Буслаева в изучение синтаксиса русского языка связан главным образом с публикацией «Опыта исторической грамматики русского языка» (1858).

Истоки[править]

Понимание и оценка синтаксических воззрений Буслаева затруднительны вне исторического контекста, в рамках которого возникла его общелингвистическая концепция. При этом, как отмечает академик В. Виноградов, в силу традиционности теоретических основ буслаевского синтаксиса выяснение связей его общего синтаксического учения с предшествующими и современными грамматическими трудами не представляет значительного исторического интереса[1].

Особый интерес для Буслаева представляли сочинения Якоба Гримма, «его историческая грамматика немецких наречий, его немецкая мифология, его немецкие юридические древности». Под влиянием отечественной и зарубежной филологической литературы у Буслаева укрепилась своего рода романтико-историческая концепция развития языка. При этом академик В. Виноградов высказывает сомнения: «Едва ли по отношению к синтаксису Буслаева могут быть целиком оправданы обычные указания на зависимость Ф. И. Буслаева от Я. Гримма и В. Гумбольдта». Виноградов полагает, что в данном случае можно говорить «об общем трафарете основных грамматических точек зрения». В этом отношении типично признание глагольного предложения образцом: организующая роль глагола была намечена ещё античной традицией, хотя специально выдвинута Гумбольдтом. Согласно Гумбольдту, глаголу «акт синтетического объединения в предложение <…> присущ как грамматическая функция». Помимо этого, учение Буслаева о несогласованности «общих законов логики» и «собственных законов языка», об их столкновениях и противоречиях находит некоторые параллели в высказываниях Гумбольдта. В теории Буслаева воззрения Гумбольдта сблизились с логической концепцией Беккера («Организм языка»)[2].

При этом Виноградов находит неисторичным объяснять соответствия и совпадения синтаксических воззрений Буслаева со взглядами Гумбольдта или Беккера «глубокой зависимостью Буслаева от этих западноевропейских философов-языковедов», поскольку многие из названных идей самостоятельно появились на русской почве под влиянием общего античного наследия, которое питало грамматическую мысль России и Западной Европы вплоть до середины XIX века[3].

Оценивая традицию изучения грамматики русского литературного языка нового периода, Буслаев считал магистральным направлением русского языкознания ломоносовское направление и резко отрицательно относился к грамматическим работам Н. И. Греча, предписания и правила грамматики которого он называет «условными, ни на чем не основанными, далёкими от живой народной речи»[4]. В заметках на статью Греча в седьмом номере «Морского сборника» (1856) он отмечает: «Ни свойства русского языка, ни историческое его развитие не давали русскому грамматисту права принимать в образец схоластическую методу французов. Как нельзя лучше понимал это ещё Ломоносов, положив в основу своей грамматики чисто народные и своеземные начала…»[5].

Академик Виноградов обнаруживает, что синтаксис Буслаева представляет собою довольно сложную, неорганическую смесь старых формальных логико-грамматических построений, восходящих к «универсальной» грамматике XVIII — начала XIX века, более новых романтических воззрений на ход истории речи (лингвистические идеи Ф. Шлегеля и Я. Гримма) и «отголосков» сравнительно-исторического языкознания 1820—1850-х годов, нашедшего яркое и глубокое выражение в научной деятельности академика А. X. Востокова. При этом в общей теоретической части синтаксиса Буслаева влияние универсальной, логической грамматики преобладало[6].

Характеристика[править]

Построение синтаксиса в грамматике Буслаев подчиняет следующему плану:

…Эта часть Исторической грамматики начинается введением, посвященным определению отношения между грамматическими формами и законами мысли. Здесь, на основании истории языка, полагаются границы между логикою и грамматикою, не точно обозначенные в так называемых общих, или философских грамматиках. За тем, в первой главе, излагаются общие понятия о составе предложений и о значении частей речи, которых полное определение собственно принадлежит к синтаксису. Потом уже следует историческая часть словосочинения, состоящая в подробном синтаксическом разборе не только предложений, но и отдельных грамматических форм, каковы: залоги, виды, времена и проч. (что особенно важно в практическом отношении). Сверх того, во многих параграфах 2-ой части грамматики, где оказалось только нужным, предложены общие основания для изучения отечественного языка сравнительно с иностранными, и преимущественно с новейшими, в отношении синтаксическом. Практическое значение этого предмета весьма ощутительно в переводах с одного языка на другой[7].

Различая древнейший и позднейший периоды в истории развития языка, Буслаев отмечает, что в древнейший период «выражение мысли наиболее подчиняется живости впечатления и свойствам разговорной речи», «мысль находится в теснейшей связи с этимологической формою, и потому синтаксическое употребление слов основывается на этимологической форме» (на конкретно-образном осмыслении значимых элементов слова). В новейший период «словам, означавшим первоначально живые впечатления и отношения между лицами в разговоре, дается смысл общих отвлеченных понятий»[8]. Согласно Буслаеву, в новейшем периоде «язык сочетает слова независимо от этимологической формы, на основании только общего смысла, какой дается речениям», более сложным синтаксическим единицам. Тем самым утраченные и утрачиваемые этимологические формы восполняются синтаксическими формами. Буслаев предлагает следующее понимание эволюции языка: «В истории языков первоначальное господство этимологии уступает место последующему за ним господству синтаксиса, и притом синтаксиса в его позднейшем виде, когда он основывается уже не на первоначальной этимологической форме, а на отвлеченном понятии, ею выражаемым»[9].

Согласно представлению Буслаева, у языка как своеобразной системы выражения мысли с помощью членораздельных звуков существуют законы, независимые от законов логики или требующие уступок с их стороны[10]. Буслаев выступал против однозначного заключения, согласно которому синтаксические категории являются непосредственным отражением категорий логических, так как «современный язык, представляя смесь грамматических форм древних с новыми, основывает синтаксическое сочетание слов иногда на этимологической форме и первоначальном воззрении, лежащем в её основе, иногда же на отвлеченном понятии, которое впоследствии было придано слову»[8]. Поэтому между языком и мышлением обнаруживается не только параллелизм, но и противоречия, которые Буслаевым объясняются природой самого языка. Учёный исходит из религиозно-метафизического представления о «первоначальной правильности» языка, которая затем подвергается «порче», что приводит к образованию логических аномалий языка, обозначению противоречий между языком и мышлением[11].

По Буслаеву, задача синтаксического изучения языка состоит в том, чтобы раскрыть в грамматике языка, в формах сочетаний слов отражение общих законов логики, с одной стороны, а с другой — внутреннее своеобразие способов выражения, присущих самому языку и нередко развивающихся в противоречии с законами логики — «внутренние законы языка» (Буслаев). В данном случае Буслаев противопоставляет язык мышлению[10].

По Буслаеву, синтаксический анализ в первую очередь освещает общелогические основы речи, после чего должен каркас логико-грамматических явлений восполнять и корректировать изображением конкретных чисто языковых своеобразий и процессов. В самом языке наблюдается сложное переплетение явлений разных эпох: «Логическое единообразие и отвлеченность, возникшие в языке позднейшем и преимущественно в книжном, постоянно встречаются в нашей речи с формами древнейшими, живыми и разнообразными, доселе господствующими в устах народа»[12]. Помимо этого, согласно убеждению Буслаева, «синтаксическое употребление слов состоит в теснейшей связи с самым значением их, объясняемым посредством разбора тропов и синонимов»[13]. По Буслаеву, синтаксис неотделим от стилистики и лексикологии. Синтаксические связи слов нередко обусловлены их лексическим значением — область, не подчиненная непосредственно общим законам логики[6]. От способов синтаксического употреблении частей речи и от способов сочетания их по методу сочинения, подчинения и обстоятельственного присоединения зависят состав и виды тех словесных соединений, из которых складываются разные типы предложений. Буслаев подчеркивает, что в колебаниях форм словосочетаний, в приемах подведения разнообразных на глядных выражений под общие правила чрезвычайно ярко обнаруживается зависимость синтаксических отношений от лексических значений[14].

Простое предложение и его структура[править]

Буслаев определяет предложение как суждение, которое выражено словами[15]. Из главных членов предложения — подлежащего и сказуемого — основным является сказуемое, в котором содержится вся сила суждения. Поэтому, согласно Буслаеву, существуют предложения, состоящие только из сказуемого, без явно обозначенного подлежащего (безличные предложения), однако «нет ни одного предложения, которое состояло бы только из подлежащего» (отрицание существования безличного предложения)[15]. В синтаксической системе Буслаева (так же, как и у Греча и Давыдова) описание форм и типов словосочетаний включается в характеристику структуры предложения и его членов. Следовательно, оно растворяется в учении о членах предложения[16].

Согласно Буслаеву, «собственная и первоначальная этимологическая форма сказуемого» — глагол[17]. Сказуемое бывает простое и составное (состоящее из глагола в соединении «с именем или с другою частью речи, означающею признак подлежащего»). В составном сказуемом самая сила сказуемого состоит в глаголе. «В грамматическом отношении глагол существительный есть основная часть составного сказуемого; в логическом же означение признака берет перевес над глаголом „быть“, который потому иногда и опускается»[18]. Тем самым нет «никакой связки» и не существует никакого противопоставления глагольного типа предложений именному[19].

По словам Буслаева, «учение о синтаксическом употреблении глагола будет вместе с тем и синтаксисом сказуемого»[20]. В эти искусственные рамки сложно вместить все многообразие типов предложений (например, «Жизнь — это борьба»). Здесь на помощь Буслаеву приходит учение об опущении разных частей предложения, согласно которому могут опускаться даже основные элементы предложения, например, существительное в подлежащем, глагол в сказуемом, «преимущественно тогда, когда при них бывают такие определяющие их слова, при которых становится лишним подлежащее или сказуемое»[21]. Опускается глагол существительный при именах и наречиях, опускается глагол «при неопределенном наклонении, для означения повеления или необходимости» (например, «стоять смирно»), при прошедшем причастии «пошел» для означения повеления и т. п.[22]

«Отдельные слова тогда только могут составить предложение, когда будут сложены одно с другим: 1) по способу согласования, или 2) по способу управления слов»[23]. Буслаев далее отмечает и третий тип сочетания слов в речи, наблюдаемый в употреблении наречий. Ведь наречия «не состоят в видимой синтаксической связи с теми словами, к которым присоединяются»[24]. Этот тип словосочетания характерен для обстоятельственных слов + наречий, деепричастий: соединяясь с прочими словами по смыслу, они «не согласуются с ними и не зависят от них»[24]. Буслаев не нашел термина для выражения того типа синтаксической связи, которому в дальнейшем присвоили название примыкания[14].

Второстепенные члены предложения[править]

Согласно учению Буслаева, логический состав предложения отличается от грамматического. С логической точки зрения в предложении только два члена: подлежащее и сказуемое, тогда как в грамматическом отношении от главных членов строго дифференцируются другие, которые их объясняют и дополняют — второстепенные члены предложения: «Второстепенные члены предложения рассматриваются в двояком отношении: 1) по синтаксическому употреблению и 2) по значению»[25]. Тем самым логика и грамматика расходятся в анализе частей или членов предложения. Это видоизмененное продолжение синтаксической линии, которая получила особенно заметное выражение в грамматике Греча[14].

По синтаксическому употреблению второстепенные члены предложения — «не что иное, как слова, присоединяемые к главным членам предложения посредством согласования или управления» или внешне независимого присоединения. «Присоединяемые посредством согласования именуются словами определительными; посредством управления — дополнительными; несогласуемые и неуправляемые, напр. очень хороший, — обстоятельственными». При этом такое синтаксическое различие между второстепенными членами не совпадает с различием по их значению. С этой точки зрения круг определительных и обстоятельственных слов расширяется за счет дополнительных. Определительные слова, означая признаки и сочетаясь с определяемыми по вопросам какой? чей? который? сколько?, присоединяются к другим словам с помощью не только согласования, но и управления. Обстоятельственные слова, которые употребляются в предложении для означения обстоятельств места, времени, образа действия или качества, меры и счета, причины, в одних случаях выражаются наречиями, в других — косвенными «дополнениями», то есть «сочиняются посредством управления с теми, к которым присоединяются». «Второстепенные члены предложения, в свою очередь, могут иметь при себе свои собственные слова определительные, дополнительные и обстоятельственные»[26].

Языковед А. А. Потебня, рассматривая концепцию Буслаева о второстепенных членах предложения, заметил, что противопоставление синтаксического употребления и значению непонятно, поскольку значение слов, как членов предложения, сказывается в синтаксическом употреблении, есть само «это употребление». Судя по всему, у Буслаева «под значением может разуметься лишь нечто неграмматическое и даже вовсе неязычное»[27]. Потебня показывает, что буслаевское определение дополнения «по значению» ведет к смешению дополнения с подлежащим особенно в страдательных оборотах и безличных предложениях[28]. Таким образом, в вопросе о второстепенных членах предложения Буслаев, уступая сложившейся и уже перестававшей многих удовлетворять грамматической традиции, запутывается в противоречиях[29].

Сложное предложение и его структура[править]

Согласно Буслаеву, сложное предложение — совокупность двух или нескольких предложений[30]. Соединение предложений происходит по способу подчинения, когда одно предложение «составляет часть другого», или по способу сочинения, когда соединенные предложения не входят одно в другое в виде отдельной части и остаются самостоятельными[30]. «Предложение, составляющее часть другого предложения, именуется придаточным, а то, в которое придаточное входит как часть, именуется главным»[30]. Основной признак придаточного — эквивалентность его с каким-нибудь членом главного предложения (кроме сказуемого), функциональное соответствие его подлежащему, дополнению, определению, обстоятельству[16].

Соединение предложений чаще всего осуществляется посредством союзов. «Эта часть речи в наибольшей отвлеченности выражает логические отношения мысли. Для достижения этой цели союз пользуется всеми средствами, какие может предложить язык для обозначения отвлеченных понятий»[31]. Одни из союзов (и, да, а, но, однако, впрочем, либо, или, сперва, потом, далее, наконец и др.) служат для сочинения предложений. Другие союзы и союзные слова — «местоимения и наречия относительные в явном или подразумеваемом соответствии с указательными и союзы, происшедшие от некоторых из этих местоимений и наречий», а также «союзы условные, предположительные, желательные, уступительные, вопросительные», особенно «в связи с сослагательным, условным, желательным или предположительным наклонением глагола» выражают подчинение предложении[32]. В народной речи частотны явления замещения одних союзов другими по аналогии. Зависимость придаточного предложения, кроме формы и значений союзов, выражается также формами глагольных наклонений[33].

Сочинение и подчинение соотносительны и подвижны. Так как главными признаками их является форма союзов и логическое соотношение предложений, то возможны случаи перехода подчинения в сочинение и наоборот[34].

Модификации сложноподчинённого предложения[править]

Главные и придаточные предложения подвержены разнообразным изменениям. Из них кроме опущения членов предложения особенно существенны два: сокращение целого предложения в отдельный член и слияние двух или нескольких предложений в одно. Это связано с тем, что структура сложного предложения соотносительна со строем простого предложения.

Сокращение[править]

Учение о сокращенных придаточных «выходит» в XVIII веке из всеобщей грамматики. Противореча истории языка, оно «обязано своим происхождением ошибочной теории, что если логическому суждению соответствует не предложение, а член предложения, то это произошло лишь вследствие некоторого помрачения закона (суждение = предложение), который некогда господствовал во всей силе»[35]. Помимо этого, буслаевское учение о сокращении предложений опирается на ложную гипотезу, согласно которой глагольный строй предложения предшествует именному — более отвлеченному и позднему[36].

Придаточные предложения, по своим функциям однородные с членами простого предложения, легко «сокращаются» в них, то есть в отдельные члены предложения при помощи произведенных от той же основы, что сказуемое сокращаемого предложения, существительного, иногда сложного, прилагательного, причастия, деепричастия, инфинитива. Входя в состав главного предложения, возникшие из сокращения члены бывают подлежащим, определением, дополнением, обстоятельством[37]. Сокращение создает более отвлеченный стиль речи. Ведь предложения не сокращаемые «наглядно живописуют, помощью глагола, действия и события»[38]. Буслаеву кажется, что глагол конкретнее, нагляднее и «первобытнее» имени, которое вносит оттенок отвлеченности[39].

Академик Виноградов называет теорию сокращения предложений несостоятельной с исторической точки зрения, поскольку она «смешивает стилистические варианты выражений, генетически восходящие к разным синтаксическим конструкциям, с последовательными историческими этапами развития строя предложений»[39]. Однако, по словам Буслаева, «переход глагола в существительное составляет одну из важнейших особенностей языка русского как древнего и народного, так и позднейшего, письменного»[40]. «В русской речи, старинной и народной, видим ясные следы древнейшего периода в образовании языка, когда глаголы, переходя в имена, состояли с ними в теснейшей связи. Хотя замена глагола существительным вводит в речь некоторую отвлеченность, но такую, которая должна была существовать в языке уже в самую раннюю эпоху, вошедши в него вместе с именами и наречиями»[41]. Этим переходом глагола в существительное Буслаев пытался объяснить наличие в русском языке значительного числа именных конструкций, которые таким путем возводились к глагольным. «Формы, составленные из существительных, вместо глаголов, стали такой потребностью нашей речи, что в большей части случаев уже не могут быть заменены соответствующими им глаголами. Напр. мочи нет (= не здоров, старинное: не могу), проку нет, есть прок, будет прок, спуску нет, не след (вм. не следует), не досуг, пути нет, не ему чета и т. п.»[39].

Слияние[править]

Кроме сокращения, предложения подвергаются слиянию. Учение о слиянии предложений основано на наблюдениях исторического характера. Сливаются как сочиненные, так и подчиненные предложения. «При слиянии предложений, соединенных по способу подчинения, одно предложение, слитое с другим, хотя и может быть рассматриваемо, как целое предложение, но употребляется в смысле отдельной части речи»[42]. К таким «слитым» предложениям принадлежат союзы: пускай, пусть, пожалуй, частицы де, дескать, мол, ведь, союз буде; безличные глаголы бывало, вероятно, должно быть и т. п.; фразеологические обороты того и гляди, как раз, чем свет и проч.[43].

При слиянии предложений в некоторых случаях придаточное поглощается главным (например, ударил чем ни попало), иногда, наоборот, главное поглощается придаточным (например, «сокращенные предложения правда, даром, неравно так сливаются с придаточным, что образуют составное речение вместе с относительными частицами: правда что… даром что… (хотя), неравно как (в случае, если… может быть)»[44]. Слиянием объясняется включение бывшего вводного предложения в строй другого предложения. Слияние предложений употребительно при означении обстоятельства времени (например, «Она семь лет как умерла» (А. С. Пушкин); «Чем свет уж на конях сидят» (А. С. Пушкин). К слитым предложениям также относятся выражения типа «Знать не знаю, ведать не ведаю»; «взял сказал» и т. п.[45].

Другие вопросы[править]

В области синтаксиса Буслаев, располагая значительным количеством наблюдений над языком памятников, не мог не прийти к отдельным интересным и ценным утверждениям. Например, интересны указания Буслаева на конструкции с союзом «чтобы» в русском литературном языке XVIII—XIX веков, на скрещение причастных оборотов с относительными конструкциями в русском литературном языке XVIII и первой трети XIX века и многие другие. Академик В. Виноградов отмечает, что значение этих наблюдений «очень велико». При этом они не образуют связанной внутренними соотношениями исторической цепи синтаксических явлений и процессов. Осмысление их функций, роли в истории развития синтаксического строя русского языка ослабляется формально-логической отвлеченностью, антиисторизмом общей синтаксической теории Буслаева[46].

Значение[править]

Синтаксическая система Буслаева надолго определила основные приемы школьного построения и изучения синтаксиса русского языка. Она также повлияла на методы научного исследования синтаксических явлений языка. В области же исторического языкознания влияние Буслаева столкнулось с учением А. А. Потебни[47].

Потебня находил в буслаевском учении о предложении двойственность, столкновение логической точки зрения с грамматической:

Дается определение предложения, заимствованное из логической грамматики, не заключающее в себе определения глагола, с таким же основанием применимое к языкам, вовсе не имеющим глагола, как и к нашему. Затем из наблюдения сообщается, что наше предложение без глагола невозможно. Если придать надлежащий вес последнему утверждению, то окажется, что первое определение предложения пусто и должно быть выкинуто; но этого не делают и тем производят туман[48].

А. Преображенский в «Практических заметках о русском синтаксисе» отмечал противоречия в буслаевском учении о предложении, о его главных и второстепенных членах. Эти противоречия ещё острее и нагляднее давали себя знать в самых распространенных тогда учебниках по русской грамматике, которые вульгаризировали буслаевскую синтаксическую систему[16].

Критика К. Аксакова[править]

Константин Сергеевич Аксаков был одним из критиков буслаевской грамматики. В своём критическом разборе «Опыта исторической грамматики русского языка», напечатанном в «Русской беседе» (1859), Аксаков писал:

Относительно самой грамматики вообще, нового ничего не представляет нам грамматика г. Буслаева. Следовательно, здесь нам нечего ему делать замечаний; он взял ту систему, какая выработалась до него. Мы могли бы надеяться, что он скажет что-нибудь более живое и свежее в синтаксисе, где пришлось нам вновь натолкнуться на «сокращение», «опущение», «слияние», на «тропы» и проч и проч.[49]

Аксаков, «опровергая общую теорию синтаксиса», лежащую в основе буслаевской грамматики, критикует Буслаева с позиций другого, сложившегося под гегельянским влиянием понимания связи языка и мышления, отношения синтаксических единиц и форм мысли. Аксаков возражает против разделения логики и грамматики. По мнению Аксакова, «в языке только то движение мысли важно для грамматики, которое получило язычное выражение; но все, что в языке получило выражение — уже непременно относится к логике»[50]. Аксаков считает такое противопоставление грамматического разбора логическому «решительно ошибочным». Он не согласен с принципами традиционного дробления предложения на отдельные слова, которые квалифицируются как члены предложения, и (в противовес Буслаеву) предлагает прежде всего выделять в предложении два состава или два комплексных члена: подлежащее и сказуемое, а затем уже внутри них изучать отношения «объясняющих и определяющих понятий». С ещё большим фактическим основанием Аксаков возражал против признания всех типов предложений глагольными, против учения об опущении вспомогательного глагола «есть» (например, в безличных предложениях типа можно, полезно, приятно, жаль, лень, охота и т. п.)[51].

Аксаков полагает, что Буслаев, опираясь на традиционные основы формально-логического синтаксиса, впадает в типичную для общего состояния синтаксиса в то время «произвольность и поверхность и так сказать школярность грамматических толкований». Буслаев стремится втиснуть разнообразие живых способов синтаксического выражения в формально-логические рамки. Тогда как «дело науки (а следовательно и грамматики): признать весь предмет своего изучения, как он есть, и из него самого извлечь его разум»[52].

Примечания[править]

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 223, 246

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. --248

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 249

- ↑ Буслаев Ф. Мои воспоминания. М., 1897. С. 283.

- ↑ Буслаев Ф. И. О преподавании русского языка и словесности // Отеч. записки. 1856. Кн. 12. С. 332—333.

- ↑ 6,0 6,1 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 232

- ↑ Опыт исторической грамматики… Предисловие. С. XXX—XXXI.

- ↑ 8,0 8,1 Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 18.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 19.

- ↑ 10,0 10,1 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 231

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 230—231

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 79.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 75Я.

- ↑ 14,0 14,1 14,2 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 234

- ↑ 15,0 15,1 Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 8.

- ↑ 16,0 16,1 16,2 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 236

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 23.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 25.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 232—233

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 110.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 39.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 233

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 22.

- ↑ 24,0 24,1 Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 29.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 26.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 31.

- ↑ Из записок но русской грамматике, I—II. С. 67.

- ↑ Из записок по русской грамматике, I—II. С. 73.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 235

- ↑ 30,0 30,1 30,2 Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 33.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 91.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 35.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 237

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 238

- ↑ Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. I—II. С. 117—118.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 240

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 36-37.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 38.

- ↑ 39,0 39,1 39,2 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 239

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 319.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 262.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 41.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 41—42.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 363.

- ↑ Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики… С. 364—365.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 241—242

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 229

- ↑ Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. С. 63—64.

- ↑ Аксаков К. С. Полн. соор. соч. Т. II, Соч. филол., ч. 1. М., 1875. С. 441.

- ↑ Аксаков К. С. Полн. соор. соч. Т. II, Соч. филол., ч. 1. М., 1875. С. 536.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 243, 245

- ↑ Аксаков К. С. Полн. соор. соч. Т. II, Соч. филол., ч. 1. М., 1875. С. 645.

Литература[править]

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Вклад Ф. И. Буслаева в изучение синтаксиса русского языка», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |