Пётр Христианович Витгенштейн

Пётр Христианович Витгенштейн

- Прозвище

- Спаситель Петербурга

- Место рождения

- Переяслав или Нежин, Российская империя

- Место смерти

- Львов, Австрийская империя

- Принадлежность

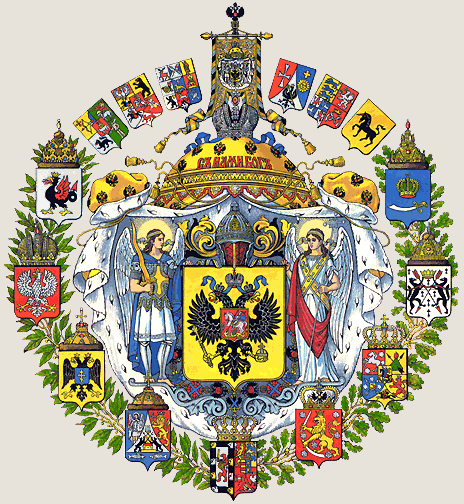

Российская империя

Российская империя

- Род войск

- Русская императорская армия

- Годы службы

- 1789—1829

- Звание

- генерал-фельдмаршал

- Командовал

- армией

- Сражения/войны

- * Польское восстание (1794):

- Прага

- Русско-персидская война (1796):

- Дербент

- Война третьей коалиции:

- Амштеттен, Кремс, Аустерлиц

- Русско-турецкая война (1806—1812)

- Война четвёртой коалиции:

- Остроленка

- Русско-шведская война (1808—1809)

- Отечественная война 1812 года:

- Клястицы, Полоцк(1), Полоцк(2), Чашники, Смоляны, Березина

- Война шестой коалиции:

- Лютцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Бар-сюр-Об

- Русско-турецкая война (1828—1829)

Граф Пётр Христианович Витгенштейн (Sayn-Wittgenstein-Berleburg) Петр Христианович (Петер Людвиг Адольф) (25 декабря 1768, Переяслав, Полтавской губерния — 30 мая 1843, Лемберг, ныне Львов, Украина) — военачальник, генерал-фельдмаршал (1826), светлейший князь (1836). Из рода Витгенштейнов. Евангелическо-лютеранского вероисповедания[1]. В Отечественную войну 1812 года — командир отдельного корпуса на петербургском направлении. Действуя в отрыве от основной русской армии, сумел одержать ряд побед над наполеоновскими маршалами. В апреле-мае 1813 года — главнокомандующий русско-прусской армией в Германии. После ряда сражений с превосходящими силами Наполеона и последовавшего отступления понижен в должности. В начале Русско-турецкой войны 1828—1829 годов — главнокомандующий русской армией.

Биография[править]

Отец — граф Христиан Людвиг Казимир Сайн-Витгенштейн-Берлебург; мать — урожденная графиня Финкенштейн. Витгенштейн воспитывался в доме своего родственника генерал-фельдмаршала Н. И. Салтыкова. Петр Витгенштейн родился в городе Переяславле Полтавской губернии[2].

Начало военной службы[править]

Начав службу в гвардии, он двадцати двух лет был произведен в первый офицерский чин, а в 1793 году перешел в армию, в Украинский легкоконный полк, с чином премьер-майора. В следующем году он волонтером участвовал в военных действиях в Польше и получил свою первую боевую награду — орден Георгия 4-й степени — за сражение у Остроленки: командуя эскадроном, атаковал батарею противника и отбил у него орудие. Затем Витгенштейн участвовал в штурме Праги, а после окончания военных действий в Польше перевелся на Кавказ, где шла война с Персией. Здесь в 1796 году он отличился при взятии Дербента и был послан в Петербург с известием о победе и с ключами от крепости[1].

При императоре Павле I Витгенштейн был произведён в генерал-майоры (1799) и назначен шефом Мариупольского гусарского полка, но вскоре подпал под «высочайший гнев» и был уволен в отставку. Однако в конце 1801 году, уже при Александре I, его вновь зачислили в армию и назначили командиром Елизаветградского гусарского полка[3].

Наполеоновские войны[править]

В кампанию 1805 года Витгенштейн, командуя кавалерийским отрядом, участвовал в боях, предшествовавших генеральному сражению под Аустерлицем. В арьергардном бою 24 октября под Амштеттеном он действовал под командованием Багратиона, а затем Милорадовича и отбил несколько атак конницы Мюрата, за что был награжден орденом Георгия 3-й степени. Известность Витгенштейн заслужил в бою 16 ноября под Вишау — за четыре дня до Аустерлица, когда с тремя полками легкой кавалерии разбил отряд французской конницы, захватив более четырехсот пленных. В этих сражениях Витгенштейн проявил себя смелым кавалерийским начальником, обладающим незаурядной личной храбростью[2].

В 1806—1807 годах он дрался в Молдавии против турок и в Восточной Пруссии против французов, получил несколько боевых наград и был произведен в генерал-лейтенанты, не выделяясь, однако, сколько-нибудь заметно среди прочего генералитета русской армии. Громкую славу принес ему 1812 год[2].

Отечественная война 1812[править]

Начало Отечественной войны 1812 года Петр Витгенштейн встретил в должности командира 1-го отдельного пехотного корпуса, прикрывавшего петербургское направление[4].

В начале войны Витгенштейн командовал 1-м пехотным отдельным корпусом, стоявшим па правом фланге армии Барклая де Толли, в районе Вилкомир-Кейданы. После перехода Наполеона через Неман корпус Витгенштейна, как и другие корпуса 1-й армии, начал отход от западной границы и 29 июня подошел к Дрисскому лагерю, где сосредоточивались все войска Барклая. Здесь для всех стала очевидной нелепость и пагубность плана, предложенного немецким «теоретиком» Фулем еще до начала кампании — ожидать Наполеона в этом укрепленном лагере. Решено было оставить Дриссу и отходить дальше на восток, выделив корпус Витгенштейна с задачей прикрывать дорогу на Псков и Петербург, а при возможности — действовать на левый фланг противника. 4 июля армия Барклая де Толли покинула Дрисский лагерь и двинулась через Полоцк и Витебск. 1-й корпус остался на правом берегу Двины, в районе Друи. Здесь Витгенштейну впервые предстояло выступить в самостоятельной роли — фактически командующего отдельной армией[2].

Наполеон, бросив свои главные силы вслед отходившим на Смоленск армиям Барклая и Багратиона, двинул в северо-восточном направлении корпуса маршалов Удино, Макдональда и Сен-Сира[2], против которых и предстояло действовать Витгенштейну. Корпус Удино 14 июля занял Полоцк и начал продвижение к северу — на Себеж и Псков. Части корпуса Макдональда, действовавшего под Ригою, переправились через Двину, заняли Динабург и, по договоренности с Удино, также стали продвигаться на Себеж. Замысел маршалов состоял в том, чтобы обойти корпус Витгенштейна с севера, прижать к левому флангу главных сил наполеоновской армии и принудить к капитуляции или уничтожить.

Разгадав замысел противника, Витгенштейн принял решение идти навстречу Удино и отбросить его к Полоцку. 19 июля у деревни Клястицы произошел ожесточенный бой, в котором войска Удино потерпели поражение, потеряв девятьсот человек пленными и почти весь свой обоз, и отошли к Полоцку. Макдональд, не очень полагаясь на свои войска, состоявшие в основном из пруссаков, саксонцев и вестфальцев, а также опасаясь русских войск, прикрывавших Ригу, активных действий не предпринимал. Успех Витгенштейна 19 июля под Клястицами был омрачен тем, что на следующий день его авангард под командованием Кульнева, преследуя противника, нарвался на главные силы Удино, был разбит и, потеряв около двух тысяч человек, отошел обратно к Клястицам. В свою очередь авангард Удино, увлеченный преследованием отряда Кульнева, натолкнулся на корпус Витгенштейна и понес серьезный урон. В руки победителей попало около двух тысяч пленных. В этот день Витгенштейн был ранен, но не покинул поле боя[2].

Впечатление в России, и особенно в Петербурге, от клястицкой победы было огромным. В действительности Удино и Макдональд не располагали достаточными силами, чтобы создать серьезную угрозу Петербургу, но для современников событий эта угроза представлялась вполне реальной. Атмосфера в столице, особенно при дворе, была весьма напряженной. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что наиболее ценные коллекции Эрмитажа в тревожные июльские дни 1812 года упаковали и вывезли на баржах в Петрозаводск. Одновременно Александр I приказал эвакуировать из Петербурга архивы высших государственных учреждений и «увезти на судах обе статуи Петра I, большую и ту, которая перед Михайловским замком, а также статую Суворова с Царицына луга». Победа в битве у Клястиц уничтожила все эти страхи. Впечатление от нее было тем более сильным, что эта первая крупная победа русских войск была одержана в момент, когда армии Барклая и Багратиона продолжали отступать, уклоняясь от решительной встречи с превосходящими силами противника[2].

Витгенштейн был провозглашен «спасителем Петербурга» и награжден за Клястицы орденом Георгия 2-й степени. Появилось множество его гравированных изображений. Жители Пскова, для которых победа под Клястицами устранила угрозу вторжения французской армии, хотели воздвигнуть в Кремле памятник Витгенштейну. Эту почесть он отклонил, заявив, что уже самая признательность псковитян «будет служить ему всегдашним памятником».

В первых числах августа войска Витгенштейна вели под Полоцком упорные бои с корпусами Удино и Сен-Сира, который принял после ранения Удино командование над обоими корпусами. Однако бои не принесли ни одной стороне решающего успеха, и в течение двух месяцев после них ни Витгенштейн, ни Сен-Сир активных действий не предпринимали. Соотношение сил за это время изменилось в пользу русских войск. К театру военных действий подошел корпус Штенгеля, переброшенный на судах из Финляндии в Ревель. В ряды войск Витгенштейна влились дружины Петербургского и Новгородского ополчений. 6 октября, в день Тарутинского сражения, Витгенштейн перешел в наступление и 7 октября штурмом овладел Полоцком[2].

Заграничные походы[править]

После изгнания Наполеона из России Витгенштейн стал действовать на правом фланге русских армий. В конце 1812 — начале 1813 года он руководил боевыми действиями русских войск в Восточной Пруссии. В 1813 году войска под его командованием заняли Берлин, а после смерти генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова Витгенштейн занял его место главнокомандующего союзной русско-прусской армией в Германии. Но уже в мае того же года, после неудач под Люценом и Бауценом, он сам попросил заменить его Барклаем-де-Толли. В дальнейшем Витгенштейн командовал корпусом, в битве при Бар-сюр-Обе в 1814 году был тяжело ранен, но продолжал руководить войсками до конца сражения[3].

Последние годы[править]

Вскоре после возвращения русских войск на родину Витгенштейн был назначен главнокомандующим 2-й армией, стоявшей на юге России, а в 1826 году произведен в фельдмаршалы[2]. Через два года началась война между Россией и Турцией. Боевые действия развернулись в Закавказье и на Дунае. Витгенштейн, получивший назначение главнокомандующим на европейском театре военных действий, во главе стотысячной армии перешел через Прут и быстро занял дунайские княжества.

Вскоре русские войска успешно форсировали Дунай, но натолкнулись на упорное сопротивление сильных турецких крепостей — Силистрии, Шумлы и Варны. В действующую армию прибыл Николай I в сопровождении многочисленных чинов «императорской квартиры». Старый фельдмаршал оказался фактически отстраненным от руководства войсками и в начале 1829 года подал прошение об увольнении в отставку[2].

До конца своих дней Витгенштейн пользовался большой популярностью, основанной не только на его военных победах, но и на привлекательных чертах характера — личной храбрости, нелюбви к интригам и искательству, простоте в обращении с подчиненными. В своих «Записках» декабрист С. Г. Волконский пишет о доброте Витгенштейна, о его «чувстве долга и рыцарском образе суждений». С такой же симпатией относились к Витгенштейну и другие декабристы, многие из которых в послевоенные годы служили под его командованием во 2-й армии[2].

В мае 1834 году король Пруссии, с дозволения российского императора, возвёл Витгенштейна в княжеское достоинство[3].

30 мая (11 июня) 1843 году Пётр Христианович Витгенштейн скончался и был погребён в имении Каменка Ольгопольского уезда Подольской губернии[3].

Семья[править]

Был женат на Антонии-Сесилии Снарской (1779—1855), дочери маршала Полоцкого наместничества Станислава Снарского от брака его с Казимирой Сволынской. Свадьба состоялась в Полоцке 27 июня 1798 года. Витгенштейн женился по любви, потому что невеста его была не знатна и не богата. В июле 1812 года Антуанетта Станиславовна (как её называли при российском дворе) получила орден Св. Екатерины 2 степени; в январе 1820 года была пожалована в статс-дамы. Скончалась 15 июля 1855 год а. В браке имелось 7 детей.

Награды[править]

- Орден Святого апостола Андрея Первозванного (20.05.1813) — за отличие при Лютцене.

- Алмазные знаки к Ордену Святого апостола Андрея Первозванного (09.06.1828) — за победы над турками.

- Орден Святого Георгия 2-го класса (25.07.1812, № 42) — «за поражение французов в сражении при Клястицах 19-го июля 1812 года».

- Орден Святого Георгия 3-го класса (12.01.1806, № 125) — «В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в бывшем против французских войск сражении 24-го октября при м. Этинген».

- Орден Святого Георгия 4-го класса (01.01.1795, № 602) — «За отличное мужество, оказанное 18 октября при атаке польских мятежников при м. Остроленке, где он ударил с эскадроном на батарею и взял пушку».

- Орден Святого Владимира 1-й степени (16.11.1812)

- Орден Святого Владимира 3-й степени (29.09.1807)

- Орден Святого Александра Невского (29.07.1812)

- Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (28.03.1813)

- Орден Святой Анны 1-й степени (12.01.1806) — за отличие при Аустерлице.

- Орден Святой Анны 3-й степени (07.02.1798)

- Золотая шпага с алмазами и лаврами (1813) — за отличие при Лейпциге.

- Золотая сабля «за храбрость» с алмазами (19.09.1807)

- Золотой крест «За взятие Праги» (24.10.1794)

- Знак отличия «За XXXV лет беспорочной службы» (22.08.1828)

- Прусский Орден Чёрного орла (1813)

- Прусский Орден Красного орла 1-й степени (1813)

- Австрийский Военный орден Марии Терезии, командор (1813)

- Австрийский Военный орден Марии Терезии, рыцарь (1813)

- Баденский Орден Верности (1813)

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 ВИТГЕНШТЕЙН Пётр Христианович (1768–1843), военачальник, генерал-фельдмаршал, светлейший князь. Энциклопедия немцев России. Проверено 8 июля 2024.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Петр Христианович ВИТГЕНШТЕЙН 1768 – 1843. Русские биографии. Проверено 8 июля 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 РОДИЛСЯ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ ПЁТР ХРИСТИАНОВИЧ ВИТГЕНШТЕЙН. Президентская библиотека. Проверено 8 июля 2024.

- ↑ Биография Петра Христиановича Витгенштейна. РИА Новости. Проверено 8 июля 2024.

Литература[править]

- Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. М., 1991;

- Военные подвиги и анекдоты графа Петра Христиановича Витгенштейна, выбранные из достоверных источников и иностранных журналов. М., 1814;

- Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Витгенштейн Пётр Христианович // Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1981. С. 83-86;

- Ушаков С. И. Победы графа Петра Христиановича Витгенштейна, или Жизнь, свойства и военные деяния его. СПб., 1813—1815.

- Пуцилло П. Л. Записка о П. Х. Витгенштейне // Русский архив. 1906 № 6, С. 259—270.

Ссылки[править]

- Витгенштейн Пётр Христианович // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 6а. СПб., 1892. С. 557;

- Департамент полиции исполнительной. Дело о перевозке тверских и новгородских запасов для продовольствия армии и об учреждении пограничных магазинов для корпуса графа Витгенштейна, и о подводах [Дело] : 2 декабря 1812 г.;

- Доу Джордж. Портрет Петра Христиановича (Людвиг Адольф Петер) Витгенштейна (1768-1842) [Изоматериал];

- Полевой Н. А. Витгенштейн Пётр Христианович // Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских полководцев от времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I. СПб., 1845. С. 257—284.

↑ | |

|---|---|

| Главнокомандующий | |

| 1-я Западная армия |

1-й пех. корпус: П. Х. Витгенштейн · 2-й пех. корпус: К. Ф. Багговут, Евгений Вюртембергский · 3-й пех. корпус: Н. А. Тучков, П. А. Строганов, П. П. Коновницын · 4-й пех. корпус: П. А. Шувалов, А. И. Остерман-Толстой · 5-й гвард. пех. корпус: Константин Павлович, Н. И. Лавров · 6-й пех. корпус: Д. С. Дохтуров · 1-й кав. корпус: Ф. П. Уваров · 2-й кав. корпус: Ф. К. Корф · 3-й кав. корпус: П. П. Пален · Казачий корпус: М. И. Платов |

| 2-я Западная армия |

7-й пех. корпус: Н. Н. Раевский · 8-й пех. корпус: Н. М. Бороздин · 4-й кав. корпус: К. К. Сиверс |

| 3-я Западная армия |

Корпус Каменского: С. М. Каменский · Корпус Маркова: Е. И. Марков · Корпус Сакена: Ф. В. Остен-Сакен · Кав. корпус Ламберта: К. О. Ламберт |

| Дунайская армия |

1-й корпус: А. Ф. Ланжерон · 2-й корпус: П. К. Эссен · 3-й корпус: А. Л. Воинов · 4-й корпус: А. П. Засс |

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Витгенштейн, Пётр Христианович», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Родившиеся 5 января

- Родившиеся в 1769 году

- Умершие 11 июня

- Умершие в 1843 году

- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного с алмазами

- Кавалеры ордена Святого Александра Невского

- Кавалеры ордена Святого Георгия I класса

- Кавалеры ордена Святого Георгия II класса

- Кавалеры ордена Святого Георгия III класса

- Кавалеры ордена Святого Владимира

- Кавалеры ордена Святой Анны

- Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами

- Кавалеры ордена Чёрного орла

- Кавалеры ордена Красного орла

- Персоналии по алфавиту

- Генерал-фельдмаршалы (Российская империя)

- Родившиеся в Полтавской губернии

- Умершие во Львове

- Кавалеры ордена Святого Александра Невского с алмазами

- Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса

- Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени с мечами

- Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени

- Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени

- Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени

- Кавалеры креста «За взятие Праги»

- Кавалеры ордена Красного орла 1 степени

- Командоры Военного ордена Марии Терезии

- Рыцари Военного ордена Марии Терезии

- Кавалеры Большого креста ордена Верности (Баден)

- Члены Государственного совета Российской империи

- Витгенштейны

- Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн

- Участники Отечественной войны 1812 года

- Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)

- Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)

- Участники Русско-шведской войны 1808—1809

- Участники войны против польских повстанцев 1794 года

- Участники Русско-персидской войны 1796

- Похороненные в Каменском районе (Приднестровье)