Реконструкция мифа о нисхождении Инанны в подземный мир

| Реконструкция мифа о нисхождении Инанны в подземный мир |

|---|

Реконструкция мифа о нисхождении Инанны (Иштар) в подземный мир — процесс восстановления мифа Древней Месопотамии из обнаруженных источников. Источники мифа сохранились лишь частично, и были представлены на двух языках: шумерском языке, а другая переписана на аккадском, где богиня упоминается как Иштар[1]. Эти две версии не являются точными переводами друг друга; напротив, они представляют собой два разных варианта[2][3].

Реконструкция[править]

Аккадская версия мифа, состоящая из 138 строк и озаглавленная «Нисхождение Иштар в подземный мир», была первой версией, которую удалось обнаружить. Среди многочисленных фрагментов глиняных табличек, найденных в Ниневии и Ассуре в 1860-х годах, особенно выделяются два полных текста, датируемых началом первого тысячелетия до нашей эры. Однако их происхождение, по всей видимости, относится к 1600 г. до н. э.[4]. За исключением нескольких незначительных смещений и стилистических расхождений, оба текста чрезвычайно похожи и могут быть использованы для реконструкции сюжета. Перевод этих фрагментов стал одним из первых аккадских литературных произведений, опубликованных на современном языке[5].

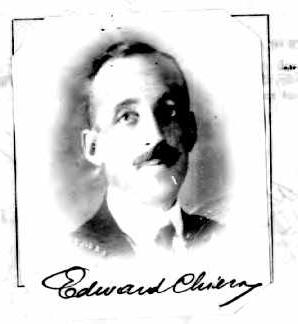

Шумерская версия, озаглавленная «Нисхождение Инанны в подземный мир», состоит из 400 строк и является современным наименованием мифа. В инципите, обозначающем шумерский текст, он назван Angalta, что переводится как «С великого неба»[6] Эта версия, обнаруженная после аккадской, имеет более архаичное происхождение. Она была составлена около 1700 г. до н. э., хотя точная дата её происхождения остаётся неясной[7]. В начале XX века эпиграфисты кропотливо собирали текст из многочисленных фрагментов табличек, найденных в Ниппуре[8]. Арно Побель и Стивен Лэнгдон начали первоначальные работы по реконструкции с небольших фрагментов текста и верхней половины четырёхколонной таблички, хранящейся в Стамбульском археологическом музее. Однако из-за отсутствия многих элементов создать логическую реконструкцию повествования было невозможно. В результате археолог Эдвард Чиера обнаружил вторую часть стамбульской таблички в музее университета в Филадельфии, а предварительный полный перевод был опубликован в 1936 году[9].

Тем не менее, для историка Самуэля Ноа Крамера повествование осталось неполным. Значительное количество отрывков в аккадской версии оказалось слишком аллюзивным, чтобы связать их с шумерской версией. Кроме того, некоторые фрагменты было сложно расположить в соответствующей последовательности. Поэтому Крамер приступил к сопоставлению имевшихся в его распоряжении разрозненных фрагментов, которые находились между Стамбулом и Филадельфией. Обнаружение в 1942 году в Йельском университете 94-строчной таблички[8]привело к коренным изменениям в структуре повествования. Вопреки преобладавшему в то время мнению исследователей[9], на которое повлияли миф об Орфее[10] и первые переводы «Нисхождения Иштар», Инанна спустилась в подземный мир не для того, чтобы искать Думузи. Вместо этого её целью было расширение своей власти. Соответственно, её нисхождение предшествует нисхождению её мужа.

Помимо ассоциации с мифом об Орфее, это ошибочное понимание может быть объяснено запутанной и сложной концовкой аккадской версии. Последние двенадцать строк, относящиеся к Думузи, продолжают представлять трудности для интерпретации и в современную эпоху (на 2021 г.)[11]. Поэтому шумерская версия мифа, в которой к 1951 г. отсутствовало только около двадцати строк[12], в конечном итоге была почти полностью истолкована и опубликована в 1950-х годах[9]. Другие попытки реконструкции, особенно освещённые обнаружением 74-строчной таблички в древнем городе Ур, переведённой в 1963 году[13], продолжились созданием более полной английской версии в 1974 году Уильямом Р. Сладеком и французской в 1980 году Жаном Боттеро[14].

В 1996 году Бендт Альстер провёл повторное исследование отрывка из заключения «Нисхождения Инанны в подземный мир», которое привело его к неожиданному выводу, что Инанна сама ходатайствует за Думузи, которого она ранее отправила в подземный мир в результате жестокого поступка, чтобы обеспечить его сезонное возвращение к жизни. Новые переводы на французский и английский языки были сделаны Паскалем Аттингером в 2016 году (с последующими изменениями в 2021 году[15]) и Бенедикт Куперли в 2021 году, которая также внесла новый смысл в повествование[16].

Восстановленный миф[править]

Историк Дина Кац делит миф на две части, каждая из которых может рассматриваться как самостоятельное повествование. В начальной части повествования Инанна даёт указания своему помощнику Ниншубуру, прежде чем войти в подземный мир. Там она встречает свою сестру и спасается от смерти благодаря Энки, после чего возвращается в страну живых. Исследователь подчёркивает, что в свете указаний богини своей помощнице, действия Инанны не были действиями беспечной и гордой особы. Напротив, она тщательно спланировала своё путешествие, организовала свою гибель и намеренно спровоцировала вмешательство Энки, чтобы тот её воскресил.

Независимо от её мотивов, начинание Инанны увенчалось оглушительным успехом. Более того, по мнению Бендта Альстера, этот эпизод тесно связан с мифом об Инанне и Энки, в котором Инанна входит в город Урук, чтобы украсть Я, хранящееся у Энки[17]. Вторая часть повествования начинается сразу после проклятия, произнесённого Инанной в адрес Думузи. Она представляет собой сжатую версию мифа «Сон Думузи», в котором слушатель становится свидетелем длительной агонии Думузи, предшествующей его уходу в подземный мир. Оригинальные разделы повествования о нисхождении Инанны в подземный мир, как представляется, охватывают две различные, но взаимосвязанные темы: возвращение Думузи и его замена Гештинанной, а также осуждение Инанны на то, чтобы она предоставила замену себе в подземном мире, сопровождающееся поиском этой замены. По мнению Дины Кац, осуждение Инанны представляет собой промежуточный эпизод, который соединяет два независимых повествования, составляющих повествование

Кроме того, исследовательница Нога Айали-Даршан рассматривает многочисленные повторения фразы «Инанна восходит из подземного мира» между строками 282 и 306 мифа. Эти пять повторений служат связующим звеном между двумя независимыми частями, составляющими повествование, и, по-видимому, отражают особые стратегии литературного редактирования (связное расширение и резумптивный повтор), используемые для интеграции новых дополнений в оригинальное повествование. Эти повторы являются приёмами, усиливающими повествовательную структуру переходного отрывка. Поэтому крайне важно понимать эти повторы не как аномалии, а как неотъемлемые элементы текстуальной и литературной эволюции мифа о путешествии Инанны в подземный мир[18].

Виновная богиня[править]

Это разделение побудило историка Дину Кац предположить, что «Нисхождение Инанны в подземный мир» представляет собой изменение структуры мифов, составляющих это повествование. Эта реорганизация, намеренная или нет, приводит к тому, что Инанна становится ответственной за смерть своего мужа Думузи. Её вывод основан на полном отсутствии Инанны в мифе о сне Думузи. Миф, в котором центральным персонажем является Думузи в образе бога/пастуха, чья природа сводится к тому, что его забирают демоны и он умирает после предвещающего сновидения. Кроме того, она указывает на существование нескольких причитаний Инанны, в которых богиня оплакивает смерть своего мужа Думузи, а иногда даже стремится отомстить за него, как это видно в «Инанне и Билулу»[19].

Хотя историк Жан Боттеро расходится с Диной Кац в интерпретации поэмы «Инанна и Билулу», он считает, что повествование разворачивается таким образом, что смерть Думузи приписывается богине[20]. Он объясняет этот сдвиг в мифологическом рассказе тем, что он называет «социализацией» мифа. Натуралистический миф о плодородии вытесняется новой концепцией семьи. Инанна, богиня, связанная с физическим влечением, брачными ритуалами и желанием, изображается как легкомысленная и капризная любовница. Она также изображена как «вторая жена», которая в результате импульсивного и горделивого поступка становится виновницей исчезновения своего мужа. В повествовании о путешествии Инанны в подземный мир она сравнивается с другой женской фигурой — Гештинанной. Последняя олицетворяет сильную и мужественную братскую любовь, ради которой можно пожертвовать даже жизнью. Это контрастирует с непостоянным желанием Инанны, которое в конечном итоге приводит к гибели её возлюбленного[21].

Молитва, обращённая к Эрешкигаль в конце шумерской версии, ещё больше подчёркивает вину Инанны. Этот внезапный акцент на царице мёртвых, несмотря на её второстепенную роль в сюжете, кажется, наделяет её более рефлексивным характером. Эрешкигаль — единственная героиня, которая действительно выигрывает от импульсивного поступка своей сестры. Это контрастирует с Инанной, непостоянным и изменчивым божеством, которое потерпело неудачу в своём необдуманном стремлении к завоеванию и в результате потеряло своего мужа. Кроме того, эта мольба следует за воспоминаниями о несчастной судьбе Думузи. Возможно, это мера предосторожности, призванная оградить рассказчика от грозной богини подземного мира[13].

Напротив, в аккадской версии мифа ответственность Инанны уменьшается до такой степени, что она делит её со своей сестрой Эрешкигаль. Последняя, незаметно приказав одному из своих демонов благоухать, омывать и ухаживать за Таммузом, а также знакомить его с «весёлыми девушками», похоже, организовала сцену, чтобы вызвать гнев Иштар, когда она встретит весёлого мужа вместо скорбящего. Хотя проклятие, которое Инанна произносит в адрес своего любовника, остаётся обескураживающим жестом, тем не менее, это типичный для шумерской версии огненный и импульсивный характер богини. Однако в аккадской версии богиня подземного мира Эрешкигаль берёт на себя часть ответственности за судьбу Таммуза. Это можно рассматривать как попытку отомстить за потерю ценного жителя, а именно Иштар[22]. Таким образом, можно видеть, что миф эволюционировал, и между двумя версиями характер Инанны трансформировался в характер Иштар, которая показана как связанная обстоятельствами, более схожими с теми, которые мог бы пережить и человек[23].

Развитие погребального обряда[править]

Бенедикт Куперли, опираясь на разделение, предложенное Диной Кац (см. выше), рассматривает последнюю часть как включающую в себя создание погребального обряда. Думузи не пытается избежать своей смерти; скорее, он умирает сразу после того, как Инанна указывает на него демонам как на замену ей в подземном мире. Инанна смотрит на него тем же «смертельным взглядом», который она получила от Эрешкигаль.

Повторное изучение текстов позволяет предположить, что Инанна не отдаёт Думузи целиком, а лишь его часть. Из этого можно сделать вывод, что «часть» Думузи — это, скорее всего, его земная жизнь. Впоследствии Инанна и её брат Уту прогоняют демонов, обеспечивая тем самым совершение погребального обряда. Впоследствии превращения Думузи, его побеги и молитвы, с которыми он обращается к Уту, становятся ритуалами, способствующими развитию его Гедима и предотвращающими полное стирание умершего. Таким образом, богиня даёт Думузи возможность пребывать в другой форме в царстве мёртвых, тем самым подготавливая его к потенциальному возвращению на землю живых. Важно отметить, что Инанна убивает Думузи не из гнева; скорее, её муж — единственный человек, способный сотрудничать с ней, чтобы облегчить её побег из подземного мира[24].

Об уподоблении Инанны Эрешкигаль, царице подземного мира, свидетельствует её убийство Думузи во второй части. На начальном этапе Думузи ассоциируется с Инанной, которая становится жертвой царицы подземного мира. Уходя и возвращаясь из подземного мира, где она сталкивалась со смертью и воскрешением, богиня обрела власть насылать смерть. Таким образом, смерть Думузи прославляется, поскольку она вызвана богиней и позволяет этой богине вернуться в мир живых. Следовательно, через погребальные обряды смерть переживается людьми как смерть Думузи: она понимается месопотамцами как конец одной формы жизни и начало другой; поэтому она обретает смысл и может быть частично преодолена[24].

Более того, миф о путешествии Инанны в подземный мир иллюстрирует царский аспект Думузи. Позволяя ему ежегодно возвращаться весной, Инанна утверждает свою роль не только владычицы смерти, но и жизни. Чтобы выразить благодарность за его самопожертвование ради её возвращения в страну живых, она каждый год забирает его на шесть месяцев в небеса, где обитает сама. Для исследователя эти элементы служат подтверждением гипотезы о том, что «Нисхождение Инанны» — это повествование, составленное жрецами богини[25].

Источники[править]

- ↑ Руслан Хазарзар Нисхождение Иштар. khazarzar.skeptik.net. Проверено 12 октября 2024.

- ↑ Bottéro Jean Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux. — Gallimard. — P. 441. — ISBN 978-2-07-040308-0.

- ↑ Мифы о богине Инанне (Иштар). Валерий Гуляев.Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. История древней Евразии. oldevrasia.ru. Проверено 12 октября 2024.

- ↑ Bottéro & Kramer 1989, С. 324

- ↑ Bottéro & Kramer 2011, С. 151

- ↑ Cuperly 2021, С. P. III

- ↑ Joannès 2001, С. 230: " Descente d’Ishtar aux Enfers "

- ↑ 8,0 8,1 Kramer, Samuel Noah (1950). «"Inanna's Descent to the Nether World" Continued» (fr). Proceedings of the American Philosophical Society 94 (4): 361–363.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 Kramer 2015, С. 249

- ↑ Bottéro & Kramer 2011, С. 158

- ↑ Cuperly 2021, С. 2

- ↑ Bottéro & Kramer 2011, С. 113

- ↑ 13,0 13,1 Bottéro & Kramer 1989, С. 295

- ↑ Bottéro & Kramer 2011, pp. 113 & 142

- ↑ Attinger, Pascal (2021). «La descente d'Innana dans le monde infernal» (fr). Zenodo.

- ↑ Cuperly 2021, pp. 5 & 6

- ↑ Alster, Bendt (1974). «On the Interpretation of the Sumerian Myth "Inanna and Enki"». Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 1 (4): 15. DOI:10.1515/zava.

- ↑ Ayali-Darshan, Noga (2023). «Why did Inana Ascend from the Netherworld So Many Times? The Literary Growth of Inana's Descent, 282-306». Antiguo Oriente 20: 53–72.

- ↑ Katz, Dina (1996). «How Dumuzi became Inanna's victim : On the formation of Inanna's Descent». Acta Sumerologica (18).

- ↑ Bottéro & Kramer 1989, С. 335

- ↑ Bottéro & Kramer 1989, С. 330

- ↑ Bottéro & Kramer 1989, С. 327

- ↑ Bottéro & Kramer 1989, С. 337

- ↑ 24,0 24,1 Cuperly 2021, pp. 730—735

- ↑ Cuperly 2021, pp. 745—754

Литература[править]

- Bottéro Jean, Kramer Samuel Noah Lorsque les dieux faisaient l'homme : Mythologie mésopotamienne. — Paris: Gallimard. — ISBN 978-2-07-071382-0.

- Bottéro Jean, Kramer Samuel Noah L'érotisme sacré : à Sumer et à Babylone. — Paris: Berg International Éditeurs. — ISBN 978-2-917191-37-8.

- Cuperly, Bénédicte (2021), «Betrayal, regrets, flies and demons : philological and historical analysis of Dumuzi's catabasis in the Sumerian epic Innana's Descent to the netherworld», Paris: École doctorale d'Histoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, <https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http://www.theses.fr/2021PA01H012#federation=archive.wikiwix.com&tab=url>

- Grandpierre Véronique Sexe et amour de Sumer à Babylone. — Paris: Gallimard - Folio Histoire. — ISBN 978-2-07-044618-6.

- Joannès Francis Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne. — Paris: Robert Laffont. — ISBN 2-221-09207-4.

- Kramer Samuel Noah L'histoire commence à Sumer : Nouvelle édition. — Paris: Flammarion. — ISBN 978-2-08-137651-9.

- Van der Stede Véronique Mourir au pays des deux fleuves : L'au-delà mésopotamien d'après les sources sumériennes et akkadiennes. — Louvain: Peeters. — ISBN 978-90-429-1947-1.

Мифология Древней Месопотамии ↑ | |

|---|---|

| Мифы о сотворении и обустройстве мира | |

| Мифы, связанные с годичным циклом | |

| Героические эпосы | |

| Мифология по богам | |

| Религиозные гимны | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Реконструкция мифа о нисхождении Инанны в подземный мир», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |