Цирротический туберкулёз лёгких

Цирротический туберкулёз лёгких

Цирроти́ческий туберкулёз лёгких — клиническая форма туберкулёза, характеризующаяся массивным разрастанием грубой соединительной ткани в лёгких и плевре в результате длительно существующего туберкулёзного процесса в лёгких при его относительно благоприятном течении.[1]

Особенностью данной формы туберкулёза является преимущественное развитие фиброзных изменений по сравнению с признаками специфического воспаления. Цирротический туберкулёз является исходом тех форм туберкулёза, при которых развитие соединительной ткани превалирует над другими механизмами заживления. К ним относятся фиброзно-кавернозный, хронический диссеминированный, распространённый инфильтративный туберкулёз, казеозная пневмония[2][3].

Эпидемиология[править]

Цирротический туберкулёз в большинстве случаев диагностируют у пожилых людей. У детей данная форма чаще развивается вследствие несвоевременного диагностирования первичного туберкулёза, осложнённого нарушением бронхиальной проходимости и ателектазом. У впервые выявленных больных цирротический туберкулёз определяют редко. Заболевание составляет около 3 % всех летальных исходов в структуре смертности туберкулёза.[2]

Классификация[править]

По протяжённости поражения различают[3]:

- односторонний и двусторонний;

- сегментарный — поражение сегмента лёгкого;

- лобарный — поражение доли лёгкого;

- тотальный цирротический туберкулёз — поражение всего лёгкого.

Патогенез[править]

Цирротический туберкулёз развивается как результат осложнённого течения туберкулёзного процесса. В основе его патогенеза лежат гиповентиляция, ателектаз, вялое рассасывание инфильтратов[4]. При прогрессировании первичного туберкулёза происходит распространение специфического воспаления на стенки бронхов, что приводит к их стенозу или обтурации с развитием ателектаза. Постепенно формируется обширная зона бронхогенного цирроза. Интенсивное перекисное окисление липидов способствует ускоренному образованию массивных фиброзных тяжей[2].

Морфологически цирротический туберкулёз является сочетанием грубого деформирующего склероза с осумкованными казеозными очагами. Характерно наличие бронхоэктазов, эмфизематозных булл, посткавернозных кистоподобных полостей. Лёгкое резко уменьшено в объёме, деформировано и уплотнено, смещено в сторону прилежащих структур. Плевра утолщена, покрывает лёгкое в виде «панциря», в толще могут формироваться зоны окостенения[1][5].

Выраженные нарушения кровообращения при цирротическом туберкулёзе связаны с ухудшением газообмена, сосудистой перестройкой в поражённых участках лёгкого. Эти изменения включают резкое уменьшение в диаметре ветвей лёгочной артерии и расширение бронхиальных артерий, что может привести к их разрыву. В сочетании с эмфиземой данные процессы ведут к развитию лёгочно-сердечной недостаточности[2][4].

Цирротический туберкулёз может быть исходом туберкулёзного плеврита и эмпиемы. В данном случае развивается массивный фиброз плевры, и склеротический процесс распространяется на лёгочную ткань[4].

Клинические проявления[править]

Клинические проявления цирротического туберкулёза разнообразны и зависят от локализации, распространённости и фазы процесса. Ведущими жалобами являются одышка, кашель с выделением мокроты, а в некоторых случаях — кровохарканье. Для данного заболевания характерно волнообразное течение с обострениями и интервалами между ними[4][5].

В период обострения наблюдаются фебрильная лихорадка, выраженная слабость, усиление кашля с выделением гнойной мокроты. Аускультативно в лёгких определяются сухие и влажные хрипы. При наличии выраженных плевральных изменений дыхание ослаблено, перкуторно выявляется притупление лёгочного звука[2][5].

При распространённом поражении формируются лёгочное сердце и эмфизема. Эти изменения приводят к прогрессирующей лёгочно-сердечной недостаточности, которая проявляется акроцианозом, периферическими отёками и тахикардией[2].

Длительное течение цирротического туберкулёза с формированием бронхоэктазов сопровождается выделением большого количества мокроты, содержащей микобактерии туберкулёза и неспецифическую флору. Яркими клиническими проявлениями бронхоэктазов являются рецидивирующее кровохарканье и лёгочные кровотечения. В отдельных случаях может развиваться амилоидоз внутренних органов[4].

При объективном обследовании выявляются изменения в виде утолщения концевых фаланг пальцев («барабанные палочки») и выпуклых ногтей («часовые стекла»). Для одностороннего процесса характерны асимметрия грудной клетки, отставание поражённой стороны в акте дыхания, втяжение межрёберных промежутков и уплощение грудной клетки[2].

Диагностика[править]

Лабораторная диагностика[править]

- В общем анализе крови при обострении процесса — лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, повышение СОЭ, лимфопения, моноцитоз[4].

- При длительной интоксикации в общем анализе мочи — белок, цилиндры различного типа, снижается относительная плотность. Кислотно-основное состояние нарушается, характерен метаболический ацидоз[2][5].

- Туберкулиновые пробы преимущественно положительные[6].

- Бактериологическое исследование мокроты выявляет микобактерии туберкулёза только в периоды обострения заболевания. В мокроте часто определяется полиморфная неспецифическая микрофлора. Наличие данной флоры связано с развитием неспецифического воспалительного процесса в дыхательных путях, что может усугублять течение основного заболевания[2].

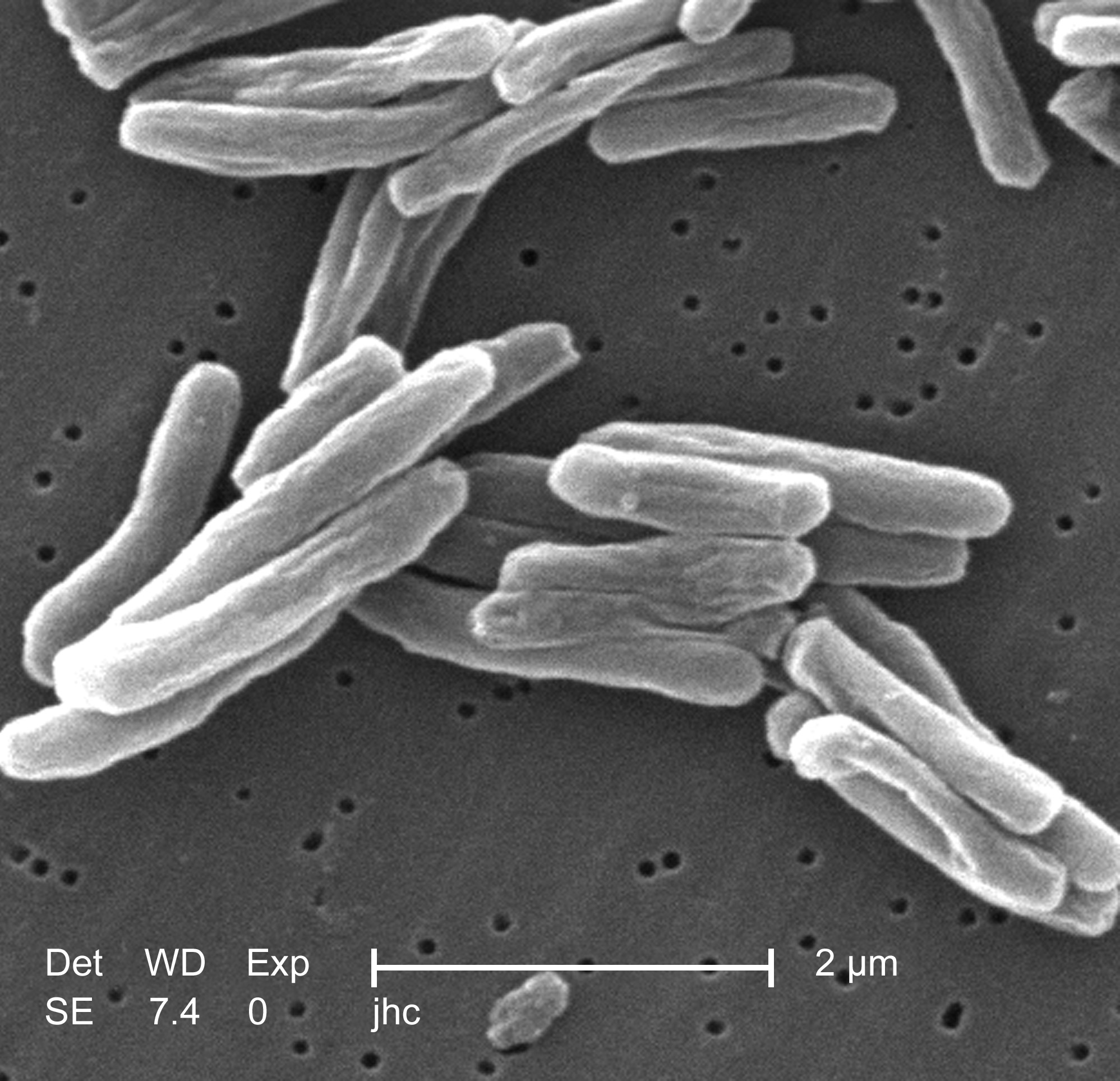

- Бактериоскопия мазка, окрашенного по методу Циля—Нильсена, выявляет кислотоустойчивые микобактерии[3].

Инструментальная диагностика[править]

Рентгенологическая картина может быть разнообразна и зависит от исходной формы туберкулёза[2].

- На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях визуализируются интенсивные затемнения с чёткими границами и ячеистыми просветлениями, соответствующие участкам ранее перенесённого инфильтративного или фиброзно-кавернозного туберкулёза. Осложнённое течение первичного туберкулёза может проявляться в виде синдрома средней доли, обусловленного поражением одноимённой бронхолёгочной зоны. В случае исхода заболевания из хронического диссеминированного туберкулёза отмечаются симметричные, неоднородные фиброзно-склеротические изменения преимущественно в верхних отделах лёгких. Светлые участки различной формы — бронхоэктазы и остаточные каверны. Определяются рентгенологические признаки эмфиземы. Характерны объёмное уменьшение лёгкого, выраженная деформация бронхов, смещение органов средостения в сторону поражения и подтягивание корня лёгкого вверх, множественные тонкостенные полости. При плевроциррозе отмечается значительное утолщение плевральных листков, облитерация синусов, сужение межрёберных промежутков и высокое расположение купола диафрагмы[2][4][7].

- На компьютерной томограмме визуализируется резкое усиление лёгочного рисунка в повреждённой части, иногда до полного затемнения. Определяются деформированные бронхи, бронхоэктазы, щелевидные каверны. От области затемнения тянутся «рубцовые лучи» к плевре[4][5].

- При проведении фибробронхоскопии выявляются признаки неспецифического эндобронхита, характеризующегося гиперемией, отёком и увеличенной секрецией слизистой оболочки бронхов. Характерными изменениями являются рубцовые деформации бронхов и воспалительные стенозы[2].

- При сцинтиграфии обнаруживается резкое снижение регионарного кровотока в поражённой части лёгкого до полной «функциональной амуптации»[4].

Дифференциальная диагностика[править]

Диагностика включает[2][5][7][8]:

- Пневмосклероз нетуберкулёзного генеза

- Цирротические процессы нутуберкулёзной этиологии

- Саркоидоз органов дыхания III стадии

- Пневмония

- Бронхоэктатическая болезнь

- Экссудативный плеврит

Осложнения[править]

- Лёгочно-сердечная недостаточность, лёгочное сердце

- Лёгочное кровотечение, которое может привести к аспирационной пневмонии и асфиксии

- Амилоидоз внутренних органов[2]

Лечение[править]

Консервативная терапия[править]

Лечение цирротического туберкулёза проводится в два этапа: фаза интенсивной терапии и фаза продолжения лечения.

Фаза интенсивной терапии осуществляется в условиях противотуберкулёзного диспансера на фоне высококалорийного питания и симптоматической терапии. Фаза продолжения лечения проводится в амбулаторно-санаторных условиях. Режим химиотерапии и её длительность назначается в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями с учётом индивидуальной лекарственной чувствительности возбудителя[4][9].

Патогенетическая терапия[править]

Патогенетическое лечение направлено на восстановление функций организма, нарушенных под влиянием хронической туберкулёзной интоксикации[9].

- Глутамил-цистеинил-глицин динатрия используется для иммуномодуляции, детоксикации, защиты печени при риске возникновения побочных реакций на протиивотуберкулёзные препараты.

- Интерферон гамма человеческий рекомбинантный способствует ускоренному восстановлению поражённых тканей, усилению иммунного ответа.

- Глюкокортикоиды назначаются в качестве вспомогательной терапии для снижения выраженности воспалительного процесса и предотвращения тяжёлых осложнений.

Патогенетическая терапия проводится на фоне специфической химиотерапии.

Коллапсотерапия[9]:

- интраплевральный пневмоторакс,

- пневмоперитонеум,

- клапанная бронхоблокация.

Коллапсотерапия применяется для искусственного спадания лёгочной ткани и обеспечения функционального покоя поражённого участка, что способствует ускорению заживления[3].

Хирургическое лечение[править]

- Лобэктомия, билобэктомия

- Малые резекции лёгких

- Пневмонэктомия

- Торакопластика, торакомиопластика

- Плеврэктомия, декортикация лёгкого

- Коллапсохирургическое лечение

Оперативное лечение является частью комплексного лечения туберкулёза. Необходимость, возможность и сроки проведения хирургического вмешательства определяются торакальным хирургом и фтизиатром[9].

Показания к оперативному лечению цирротического туберкулёза:

- бактериовыделение,

- периодические обострения,

- признаки туберкулёзной интоксикации.

Операция целесообразна при обширном поражении лёгочной ткани и отсутствии положительной динамики от специфической химиотерапии[4].

Профилактика[править]

Профилактика заключается в ранней диагностике и полноценном этиопатогенетическом лечении ранних форм туберкулёза лёгких[3].

Прогноз[править]

Прогноз при цирротическом туберкулёзе неблагоприятный в связи с необратимостью процесса, множественной лекарственной устойчивостью и частом развитии осложнений. При прогрессировании заболевания и нерациональном лечении возможен летальный исход[2][7].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 33—35. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 171—176. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестер с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 77—80. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 386—392. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А.В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 354—358. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- ↑ Стрельцова Елена Николаевна, Рыжкова Оксана Александровна, Беспалова Алевтина Олеговна Сравнительные клинические исследования применения кожного теста Диаскинтест и пробы Манту у больных туберкулезом легких // Астраханский медицинский журнал. — 2011. — № 1.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Катенёв В. Л. Туберкулёз. Цирротический туберкулёз лёгких.. Radiomed (2012-03-29). Проверено 30 января 2025.

- ↑ Бектасов С. Ж., Бектурсинов Б. У., Еримбетов К. Д., Ажар Б. Б. Клинический протокол диагностики и лечения туберкулёза органов дыхания с лекарственной устойчивостью у взрослых // Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан. — 2022.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Туберкулез у взрослых > Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия) > MedElement рус.. diseases.medelement.com. Проверено 3 февраля 2025.

- ↑ Отс О. Н., Агкацев Т. В., Перельман М. И. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ПРИ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ К ХИМИОПРЕПАРАТАМ // Сеченовский вестник. — 2012. — № 2 (8).

Литература[править]

- Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 33 — 35. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 171—176. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестер с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 77—80. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 386—392. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А. В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 354—358. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Цирротический туберкулёз лёгких», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |