Казеозная пневмония

Казеозная пневмония

Казео́зная пневмони́я — клиническая форма туберкулёза, характеризующаяся обширными казеозно-некротическими процессами, захватывающими значительную часть лёгочной ткани[1][2].

Это одна из самых тяжёлых и быстро прогрессирующих форм заболевания, сопровождающаяся выраженной интоксикацией, дыхательной недостаточностью и высоким риском летального исхода[2]. Казеозная пневмония может развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение других форм туберкулёза. Для неё характерны быстрое расплавление казеозных масс, образование полостей распада и массивное поражение лёгких[3]. Течение осложняется присоединением неспецифической микрофлоры, лёгочным кровотечением и пневмотораксом[2]. Наиболее подвержены пациенты с иммунодефицитом, социальными факторами риска и инфицированные лекарственно-устойчивыми штаммами микобактериями туберкулёза[3].

Классификация[править]

Выделяют две клинические формы казеозной пневмонии[3]:

- лобарная, которая развивается как самостоятельная форма заболевания;

- лобулярная, являющаяся осложнением других форм туберкулёза.

Этиология[править]

Казеозная пневмония развивается на фоне туберкулёзной инфекции и может быть самостоятельным заболеванием при экзогенной суперинфекции или осложнением других форм туберкулёза. Она может возникать при первичном заражении, особенно у детей, не вакцинированных БЦЖ, а также у подростков и взрослых в результате реактивации старых туберкулёзных очагов при ослаблении иммунитета[1][4].

Наследственная предрасположенность к тяжёлому течению заболевания связана с фенотипами HLA-A3, B8, B15, Cw2 и изоформой гаптоглобина 2-2, которые определяют низкую способность к клеточному иммунному ответу на микобактериальные антигены, высокую вероятность осложнений и снижение эффективности лечения[1].

- Факторы риска

Основным фактором риска является выраженный иммунодефицит, который может быть обусловлен[1][4]:

- тяжёлыми сопутствующими заболеваниями (ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, наркомания, алкоголизм);

- хроническими стрессами, недостаточным питанием, бессонницей;

- длительным применением иммунодепрессантов, включая глюкокортикостероиды.

Патогенез[править]

Казеозная пневмония развивается при интенсивном размножении микобактерий туберкулёза в лёгочной ткани на фоне выраженного иммунодефицита. Ключевую роль играет нарушение функции фагоцитов и лимфоцитов, которые утрачивают способность к эффективному уничтожению возбудителя и подвержены повышенному апоптозу. Это приводит к неконтролируемому распространению инфекции и формированию массивного казеозного некроза[3].

На ранних этапах поражения происходит массовая гибель клеточных элементов в очаге воспаления, после чего некротические массы быстро распространяются на окружающие ткани. В лёгких формируются множественные казеозные очаги, которые могут сливаться, поражая крупные участки лёгочной паренхимы. По мере прогрессирования патологического процесса микобактерии проникают в просвет бронхов, лимфатические и кровеносные сосуды, что способствует генерализации процесса[3].

Дальнейшее развитие заболевания сопровождается разрушением сосудистой стенки, тромбогеморрагическими осложнениями и ишемией тканей. В ответ на распространение некроза и инфекционного процесса активируются параспецифические токсико-аллергические реакции, которые могут привести к развитию инфекционно-токсического шока[2].

На поздних стадиях формируются секвестрирующие полости с неровными контурами, острые каверны, заполненные некротическими массами и гноем. В окружающей лёгочной ткани отмечается выраженная экссудативная реакция, в альвеолах скапливаются макрофаги с пенистой цитоплазмой, что усугубляет дыхательную недостаточность. Макроскопически поражённые участки лёгкого приобретают серовато-жёлтый оттенок. В процессе расплавления некротических масс формируются полости различного размера — от мелких (1-2 см в диаметре) до гигантских (более 4 см в диаметре). Возможно образование секвестров и плевральных казеозных наслоений[2][3].

При своевременном лечении возможно формирование фиброзных каверн и инкапсуляция казеозных очагов. Однако при неблагоприятном течении патологический процесс продолжает прогрессировать, затрагивая обширные участки лёгочной ткани, вызывая системные осложнения и приводя к летальному исходу[3].

Эпидемиология[править]

Казеозная пневмония выявляется у 3—5 % пациентов с впервые диагностированным туберкулёзом[5]. В 32 % случаев поражается всё лёгкое. Часто процесс носит двусторонний характер[6]. В 90 % случаев заболевание сопровождается массивным бактериовыделением, что значительно повышает риск заражения окружающих. Летальность достигает 50—60 %[3].

По данным Мишина В. Ю.(2009), на первой неделе заболевания правильный диагноз устанавливается лишь у 3,8 % пациентов, на второй — у 7,7 %, на третьей — у 15,4 %. К концу первого месяца пребывания в стационаре заболевание диагностируется у 32,7 % больных, а у 40,4 % случаев казеозная пневмония распознаётся только на втором месяце болезни. Таким образом, своевременное выявление в первые две недели происходит лишь у 11,5 % пациентов[6].

Клиническая картина[править]

Казеозная пневмония характеризуется выраженным интоксикационным и бронхолёгочным синдромами[1]. Заболевание начинается остро с лихорадки до 39—40 °С, озноба, слабости, потливости и одышки. У больных снижается аппетит, возможны диспепсические расстройства. Кожные покровы бледные, на щеках может появляться лихорадочный румянец, при выраженной дыхательной недостаточности отмечается цианоз губ и акроцианоз[3][4].

Кашель вначале сухой или с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты. Со временем объём мокроты увеличивается до 200—500 мл в сутки, в ней нередко появляется примесь крови. При прогрессировании процесса усиливаются боли в грудной клетке, нарастает одышка (до 40 дыхательных движений в минуту). Лихорадка становится гектической, развивается кахексия[3][4].

Лобулярная казеозная пневмония чаще возникает на фоне других форм туберкулёза, характеризуется постепенным нарастанием симптомов и более выраженной дыхательной недостаточностью. У таких больных может отмечаться усиление хрипов в лёгких, ухудшение общего состояния и быстрое распространение патологического процесса[3].

Физикальное обследование выявляет притупление перкуторного звука над поражёнными участками, ослабленное бронхиальное дыхание, влажные хрипы разного калибра. После формирования полостей распада дыхание может приобретать амфорический оттенок, увеличивается количество звучных, среднепузырчатых и крупнопузырчатых хрипов. Наблюдаются тахикардия, акцент II тона над лёгочной артерией. Часто наблюдается увеличение печени.[3][4].

Развитие дыхательной недостаточности сопровождается стойкой гипоксией, которая приводит к дистрофическим изменениям миокарда и, в дальнейшем, к формированию лёгочно-сердечной недостаточности. У ряда больных возможно развитие инфекционно-токсического шока, требующего неотложных интенсивных мероприятий[4].

Диагностика[править]

Лабораторная диагностика[править]

- Клинический анализ крови — высокий нейтрофильный лейкоцитоз (до 20*/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитопения, эозинопения (нередко вплоть до анэозинофилии), повышение скорости оседания эритроцитов до 40—60 мм/ч, токсическая гемолитическая анемия или постгеморрагическая анемия[1][4].

- Биохимический анализ крови — гипопротеинемия, диспротеинемия со снижением содержания альбумина и повышением уровня глобулинов, гипонатриемия[3].

- Клинический анализ мочи — протеинурия, лейкоцитурия, гематурия, гиалиновая цилиндрурия[3].

- Туберкулиновые пробы в большинстве случаев отрицательные (редко слабоположительные) из-за резкого снижения иммунитета[1][2].

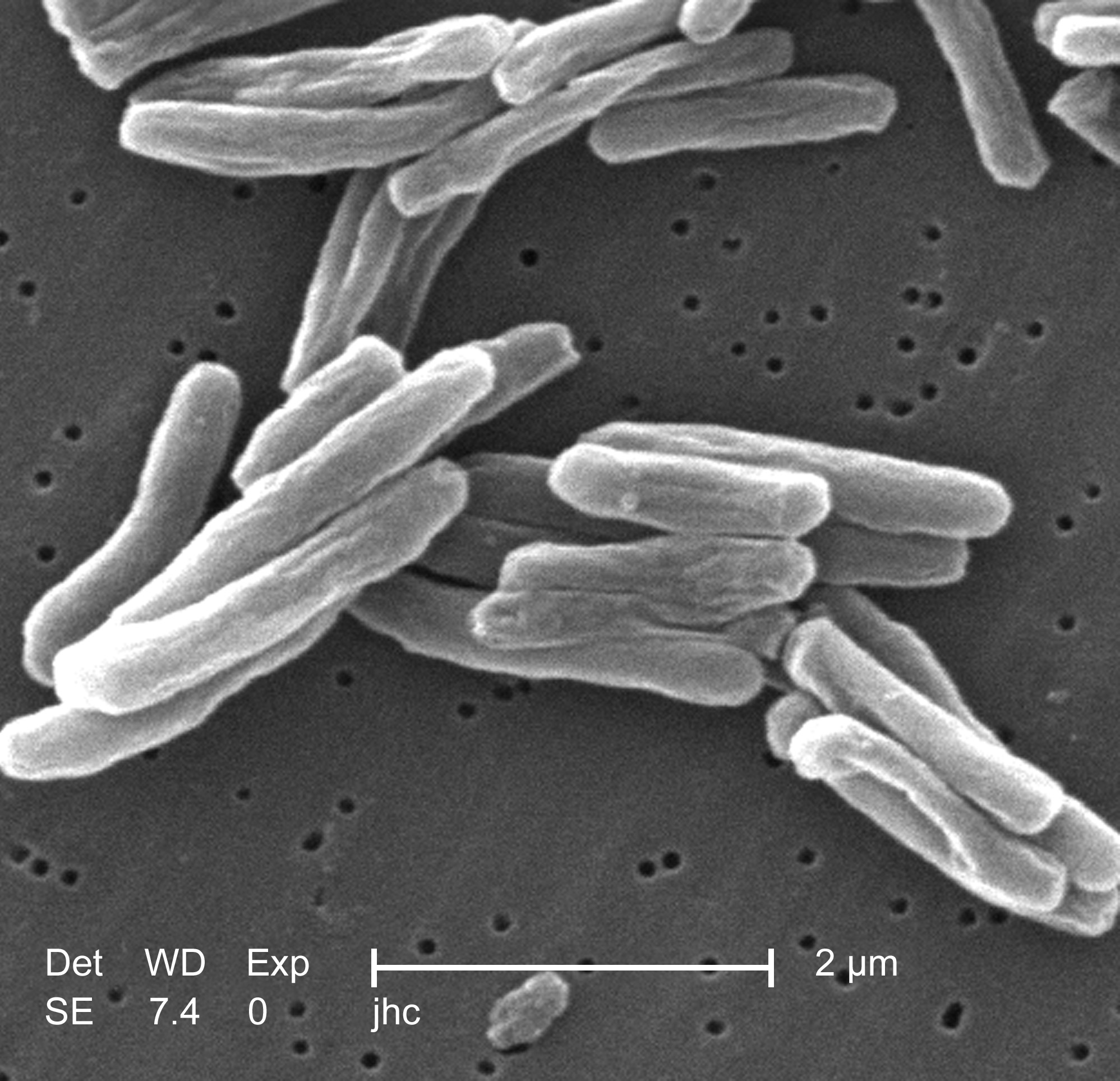

- Бактериологическое исследование мокроты — обнаружение микобактерий туберкулёза, которые часто имеют устойчивость к противотуберкулёзным препаратам[1].

- Микроскопическое исследование мокроты, окраска по методу Циля—Нильсона — выявление большого количества микобактерий[3].

- ПЦР — выявление ДНК микобактерий туберкулёза[4].

- Иммуноферментный анализ — повышение уровня антител к микобактериям туберкулёза в крови[4].

- Т-спот и квантифероновый тест[5]

Инструментальная диагностика[править]

- Основные рентгенологические признаки казеозной пневмонии:

- протяжённость поражения — от одной доли (3-5 сегментов) до всего лёгкого.

- Затемнение — высокая интенсивность тени, сначала однородная, затем становится неоднородной с множественными просветлениями за счёт распада.

- Деструкции — множественные полости распада, иногда достигающие более 4 см в диаметре (гигантские каверны).

- Средостение — смещается в сторону поражения, отмечается сужение межрёберных промежутков и высокое стояние купола диафрагмы.

- Бронхогенное обсеменение — очаги инфильтрации в нижних отделах поражённого лёгкого и противоположном лёгком[2][7].

При лобарной казеозной пневмонии на рентгенограмме видно обширное затемнение всей или большей части доли лёгкого. Первоначально оно однородное, но со временем появляются участки просветления неправильной формы. В дальнейшем формируются острые туберкулёзные каверны. При лобулярной казеозной пневмонии на снимках определяются крупные тени неправильной формы с нечёткими контурами, часто симметрично в обоих лёгких. При томография выявляются множественные полости распада[3].

В более чем 50 % случаев изменения двусторонние, выраженные массивными затемнениями верхних долей с деструкциями и бронхогенным обсеменением нижних отделов[2].

- На компьютерной томографии в уплотнённой доле лёгкого отчётливо видны расширенные бронхи, заполненные воздухом. Из-за потери эластичности поражённая доля уменьшается в размере[3].

- На перфузионной сцинтиграфии лёгких в зоне поражения выявляется резкое снижение или полное отсутствие регионарного кровотока[1].

Дополнительные методы диагностики[5]:

- УЗИ органов грудной клетки;

- фибробронхоскопия с забором промывных вод на микробиологический анализ.

Дифференциальная диагностика[править]

- Крупозная пневмония

- Инфильтративный туберкулёз лёгких

- Нагноительные заболевания лёгких

- Инфаркт лёгкого

- Микобактериоз лёгких

- Бронхиолит

- Параканкрозная пневмония

- Метастатическое поражение лёгких

- Поражение лёгких при лимфобластном лейкозе

- Гранулёматозные заболевания лёгких

- Поражение лёгких при ревматоидном артрите[2][4][5]

Осложнения[править]

- Присоединение вторичной неспецифической микрофлоры

- Сепсис

- Инфекционно-токсический шок

- Лёгочное кровотечение

- Спонтанный пневмоторакс

- Сердечно-лёгочная недостаточность

- Дыхательная недостаточность

- Цирроз лёгкого

- Амилоидоз

- Ателектаз

- Бронхоэктатическая болезнь

- Свищ

- Поствоспалительный стеноз трахеи и крупных бронхов

- Летальный исход[2][3][5]

Лечение[править]

Консервативное лечение[править]

Интенсивная фаза лечения проводится в условиях противотуберкулёзного стационара с соблюдением специализированного режима, включающего рациональное питание и адекватную физическую активность, которые подбираются индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. Фазу продолжения проводят в санаторных и амбулаторных условиях. Режим химиотерапии и длительность лечения назначаются в соответствии с индивидуальной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулёза согласно Федеральным клиническим рекомендациям. Рекомендуется использование пневмоперитонеума[2]. Также при незначительных размерах полостных образований возможно применение клапанной бронхоблокации[5][8].

- Патогенетическая терапия

Патогенетическая терапия возможно только при одновременном проведении специфической химиотерапии. Патогенетическая терапия индивидуальна. Она может включать в себя[1][5][8]:

- дезинтоксикационную терапию — внутривенное введение кристаллоидов и кровезамещающих жидкостей, внутривенное лазерное облучение крови, курсы плазмафереза;

- гормональную терапию — глюкокортикостероиды (преднизолон) при выраженной воспалительной реакции;

- иммуностимуляторы — интерферон гамма человеческий рекомбинантный;

- антиоксиданты и антигипоксанты;

- коррекцию метаболических нарушений — восстановление кислотно-основного и электролитного балансов;

- устранение дыхательной недостаточности — оксигенотерапия.

Хирургическое лечение[править]

Хирургическое вмешательство проводится при неэффективности консервативной терапии, развитии осложнений или необратимых деструктивных изменений лёгочной ткани[2][5].

Экстренные показания к операции[5]:

- отсутствие эффекта от медикаментозного лечения в течение 1-2 месяцев;

- лёгочное кровотечение;

- спонтанный пневмоторакс.

Плановые операции проводят через 4-6 месяцев, когда прекращается бактериовыделение и процесс стабилизируется[5].

Основным методом хирургического лечения является резекция лёгкого. Методы оперативного вмешательства[5][9]:

- пневмонэктомия — удаление поражённого лёгкого.

- Плевропневмонэктомия — удаление лёгкого с плеврой.

- Лобэктомия — резекция доли лёгкого.

- Билобэктомия — удаление двух долей лёгкого.

Прогноз[править]

Прогноз при казеозной пневмонии неблагоприятный. Заболевание быстро прогрессирует, поражая значительные объёмы лёгочной ткани, сопровождается массивным бактериовыделением и высоким риском генерализации инфекции с развитием сепсиса, что нередко приводит к летальному исходу[5].

Даже при своевременной терапии лечение длительное, занимает от года до двух лет. На исход болезни влияют срок начала лечения, лекарственная устойчивость микобактерий, наличие вредных привычек, сопутствующих заболеваний и степень иммунного ответа организма[5].

Казеозная пневмония может трансформироваться в фиброзно-кавернозный туберкулёз и привести к циррозу лёгкого[3].

Диспансерное наблюдение[править]

Наблюдение в I группе диспансерного учёта в течение двух лет, затем в III группе — 2 года[2].

Профилактика[править]

Неспецифическая профилактика[править]

Направлена на снижение риска инфицирования и предотвращение развития туберкулёза[8][10]:

- улучшение санитарно-бытовых условий;

- отказ от вредных привычек, полноценное питание, физическая активность;

- регулярное флюорографическое обследование для раннего выявления туберкулёза;

- санитарно-гигиенические меры: дезинфекция, использование индивидуальной посуды и средств гигиены у больных туберкулёзом;

- контроль за эпидемиологически значимыми группами населения (лица без постоянного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы);

- ограничение допуска лиц с активными формами туберкулёза к работе в медицинских, образовательных, социальных учреждениях, сфере общественного питания

Специфическая профилактика[править]

Включает[8]:

- вакцинация и ревакцинация БЦЖ согласно национальному календарю прививок;

- химиопрофилактика у контактных лиц и пациентов с высоким риском развития туберкулёза.

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия. Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 344—352. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митронин А. В., Григорьев Ю. Г., Аксенова К. И., Дейкина О. Н., Мишина А. В., Морозов И. А. Фтизиатрия: учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 334-341 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 Перельман М. И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: учебник. — 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Т.П.Филиппова, А.В.Кочкин, О.Г. Зырянова, Е.Ю.Зоркальцева, В.Г.Савватеева [https://irkgmu.ru/src/downloads/5eea5000_uch.posob._kaz..pdf Клинико-рентгенологические особенности и лабораторная диагностика казеозной пневмонии: пособие для врачей]. — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — 53 с.

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 Лежнин А. Н. Казеозная пневмония - симптомы и лечение рус.. ПроБолезни (2024-12-20). Проверено 12 марта 2025.

- ↑ 6,0 6,1 Павлунин Александр Васильевич Казеозная пневмония // Медицинский альманах. — 2012. — № 2.

- ↑ Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствие с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 25—27. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Туберкулез у взрослых > Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия) > MedElement рус.. diseases.medelement.com. Проверено 23 января 2025.

- ↑ Гиллер Д. Б. Казеозная пневмония - формы, причины, симптомы и осложнения, диагностика, лечение и операция рус.. thorax-clinic.ru (2023-03-05). Проверено 13 марта 2025.

- ↑ Диагностика и профилактика туберкулеза рус.. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (2019-03-20). Проверено 13 марта 2025.

Литература[править]

- Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия. Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 344—352. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митронин А. В., Григорьев Ю. Г., Аксенова К. И., Дейкина О. Н., Мишина А. В., Морозов И. А. Фтизиатрия: учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 334—341 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- Т. П. Филиппова, А. В. Кочкин, О. Г. Зырянова, Е. Ю. Зоркальцева, В. Г. Савватеева Клинико-рентгенологические особенности и лабораторная диагностика казеозной пневмонии: пособие для врачей — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — 53 с.

- Павлунин А. В. Казеозная пневмония // Медицинский альманах. — 2012. — № 2.

- Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствие с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 25—27. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Казеозная пневмония», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |