Инфильтративный туберкулёз лёгких

Инфильтрати́вный туберкулёз лёгких — клиническая форма туберкулёза, характеризующаяся наличием специфического бронхо-пневмонического воспаления диаметром более 1 см, преимущественно экссудативного характера с казеозным некрозом в центре и частым наличием деструкции лёгочной ткани. Динамика процесса в лёгких при данной форме относительно быстрая, что может проявляться как стремительным прогрессированием, так и быстрой инволюцией патологических изменений при своевременной диагностике и рациональном лечении. В большинстве случаев инфильтративный туберкулёз развивается вследствие прогрессирования очагового туберкулёза на фоне снижения резистентности организма[1][2][3].

Эпидемиология[править]

Инфильтративный туберкулёз является наиболее часто встречающейся формой туберкулёза органов дыхания. Он встречается, в основном, у взрослых людей, чаще молодого и среднего возраста. Среди впервые выявленных случаев туберкулёза лёгких инфильтративная форма диагностируется в 65—75 %. В структуре общей заболеваемости туберкулёзом её доля составляет 45—50 %[2][4][5].

Инфильтративный туберкулёз без распада лёгочной ткани встречается у мужчин и женщин с одинаковой частотой, в фазе распада — у мужчин в 3,5 раза чаще. Двустороннее поражение лёгких наблюдается в 3—4 % cлучаев[6].

Классификация[править]

В зависимости от локализации и объёма поражения лёгочной ткани выделяют следующие виды инфильтратов[2]:

- Бронхолобулярный;

- Округлый;

- Облаковидный;

- Перициссурит;

- Лобит.

Патогенез[править]

Инфильтративный туберкулёз может развиваться как следствие прогрессирования очагового туберкулёза на фоне снижения общей реактивности организма и специфического иммунитета. Усилению воспалительной реакции способствуют экзогенная суперинфекция, сопутствующие заболевания и применение иммуносупрессивных препаратов[4][5].

Инфильтрат может иметь размеры от 2—3 см до поражения целой доли. Процесс локализуется преимущественно в I, II и VI сегментах лёгкого, значительно реже встречается двустороннее поражение. При формировании инфильтрата развивается повышенная местная сенсибилизация в лёгочной ткани в результате неоднократного попадания микобактерий туберкулёза (МБТ) в одни и те же участки лёгких[7]. Инфильтрат представляет собой зону полиморфного экссудативного воспаления с мелкими участками казеозного некроза[2]. Перифокальное воспаление преобладает над казеозными изменениями[3]. Междольковые перегородки утолщены, инфильтрированы клеточными элементами, которые имеются и в экссудате[7].

При распространении специфического воспаления за пределы лёгочной дольки формируется бронхолобулярный инфильтрат. Такие очаги имеют тенденцию к слиянию. При относительно медленном увеличении популяции МБТ тканевая реакция имеет экссудативно-пролиферативный характер — образуется округлый инфильтрат. При быстром росте популяции МБТ на фоне гиперергической реакции лёгочной ткани усиливается экссудативная и казеозно-некротическая тканевая реакция, что способствует формированию облаковидного инфильтрата. При расплавлении и отторжении казеозных масс происходит массивное бронхогенное обсеменение лёгких. Это приводит к появлению новых очагов[2][4][5].

При любой локализации инфильтративного туберкулёза наблюдается реакция со стороны плевры, особенно выраженная при подплеврально локализованных процессах, перициссуритах и лобитах. Процесс распространяется по лимфатическим путям из висцеральной и междолевой плевры к кортикальной паренхиме и обратно. При наличии округлых инфильтратов отмечается уплотнение междолевой плевры[4].

Клинические проявления[править]

Бронхолобулярный и округлый инфильтрат могут не сопровождаться выраженными клиническими проявлениями и обнаруживаются только при рентгенологическом исследовании лёгких. В отличие от них, облаковидный инфильтрат и перициссурит характеризуются острым началом, при котором наблюдается картина, напоминающая грипп или острую пневмонию. Ведущими симптомами являются небольшой кашель с мокротой, возможны эпизоды кровохарканья как проявление деструктивных изменений. Если в патологический процесс вовлекается плевра, появляются боли в грудной клетке на стороне поражения[3][5].

По мере прогрессирования заболевания нарастают симптомы интоксикации: повышается температура тела, усиливается потливость, появляется одышка, снижается аппетит, увеличивается количество мокроты, быстро снижается вес. При образовании полости распада состояние пациента временно улучшается за счёт снижения интоксикации. Однако при дальнейшем бронхогенном обсеменении симптомы вновь усиливаются[2][7].

При физикальном обследовании над зоной поражения определяется притупление перкуторного звука, усиление голосового дрожания. Аускультативно выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы. Над полостью распада могут выявляться непостоянные среднепузырчатые хрипы и амфорическое дыхание. Также может наблюдаться напряжение и болезненность мышц плечевого пояса[5][8].

Диагностика[править]

Лабораторная диагностика[править]

- Общий анализ крови — лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, лимфопения, эозинопения, моноцитоз, повышение СОЭ[2][7].

- Биохимический анализ крови — концентрация альбуминов снижена, альфа-2 и гамма-глобулинов повышена[6].

- Общий анализ мочи — протеинурия, цилиндрурия[5].

- Туберкулиновые пробы у больных с бронхолобулярным и округлым инфильтратом обычно нормергические. При облаковидном инфильтрате и лобите возможно развитие гиперергической реакции[5].

- Микробиологическое исследование мокроты выявляет микобактерии туберкулёза. Также могут быть обнаружены свежие эластические волокна, кристаллы холестерина, соли аморфных фосфатов и кальция[5][6].

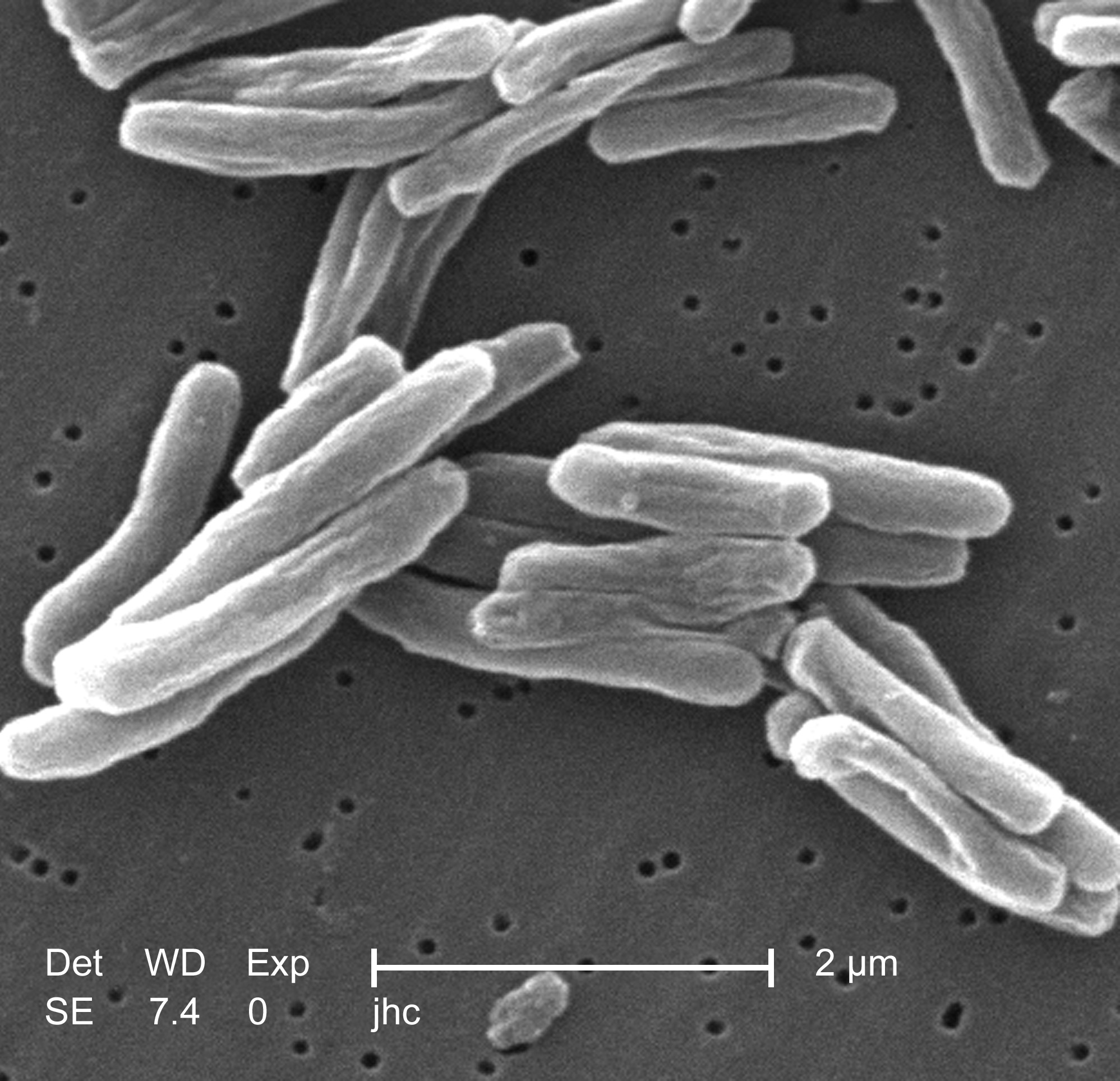

- Микроскопическое исследование мокроты с окраской по методу Циля — Нильсена выявляет кислотоустойчивые микобактерии[7].

Инструментальная диагностика[править]

- На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях визуализируются неоднородные тени с нечёткими наружными контурами, расположенные чаще в верхней доле. Бронхолобулярный инфильтрат выглядит как ограниченное затемнение малой интенсивности до 3 см полигональной формы с нечёткими контурами. Округлый инфильтрат представлен ограниченным затемнением слабой или средней интенсивности 3—5 см округлой формы с нечёткими контурами, часто сопровождается распадом лёгочной ткани. Характерным признаком является симптом «теннисной ракетки» — воспалительная дорожка, отходящая от медиальных отделов затемнения к корню лёгкого, в которой иногда выявляют проекцию дренирующего бронха. Облаковидный инфильтрат выглядит как неравномерное затемнение малой интенсивности в пределах одного или нескольких сегментов с размытыми контурами. Характерно быстрое образование полостей распада в области поражения. Перициссурит, являющийся разновидностью облаковидного инфильтрата, располагается у междолевой щели и имеет треугольную форму с вершиной, направленной к корню лёгкого. Его верхняя граница размыта, а нижняя чёткая, так как проходит по междолевой щели. Лобит характеризуется обширным негомогенным затемнением, охватывающим всю долю лёгкого, с множественными участками просветления малого и среднего диаметра, границы подчёркнуты уплотнёнными плевральными листками. Нередко обнаруживаются очаги бронхогенного обсеменения лёгких[2][5].

- На компьютерной томограмме визуализируются деформированные и частично обтурированные бронхи, полости распада[8]. Инфильтрат представлен конгломератом из нескольких очагов, окружённых зоной перифокального воспаления. В отдельных случаях могут выявляться плотные и кальцинированные очаги. Междолевая плевра дугообразно втянута в сторону поражённой доли лёгкого[5].

Дифференциальная диагностика[править]

- Внебольничная пневмония

- Острый абсцесс

- Центральный рак лёгкого

- Инфаркт лёгкого

- Периферический рак лёгкого

- Эозинофильная пневмония

- Актиномикоз[6][7]

Осложнения[править]

- Лёгочное кровотечение

- Эмпиема плевры

- Спонтанный пневмоторакс[2]

Лечение[править]

Консервативная терапия[править]

Химиотерапия инфильтративного туберкулёза проводится в два этапа: фаза интенсивной терапии и фаза продолжения лечения. Фаза интенсивной терапии направлена на устранение клинических проявлений заболевания и максимальное воздействие на популяцию МБТ с целью прекращения бактериовыделения. На этом этапе применяются четыре или пять основных противотуберкулёзных препаратов в стандартных дозировках, что позволяет быстро снизить бактериальную нагрузку и предотвратить развитие лекарственной устойчивости. Фаза продолжения лечения направлена на подавление сохраняющейся популяции МБТ, дальнейшее уменьшение воспалительных изменений и восстановление функциональных возможностей организма. На этом этапе применяется сокращённая комбинация препаратов, обеспечивающая стабильный терапевтический эффекта[1].

Интенсивная фаза лечения проводится в условиях противотуберкулёзного стационара на фоне гигиено-диетического режима. Диета и двигательный режим зависят от тяжести течения заболевания. Фаза продолжения лечения осуществляется в амбулаторно-санаторных условиях. Режим химиотерапии и её длительность определяются в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями с учётом индивидуальной лекарственной чувствительности возбудителя[1][4].

Патогенетическое лечение[править]

Патогенетическая терапия подбирается индивидуально с учётом функциональных нарушений и проводится на фоне специфической химиотерапии. Её основные направления включают дезинтоксикационную, гормональную, иммуномодулирующую терапию, а также коллапсотерапию[2].

- Глутамил-цистеинил-глицин динатрия используется для защиты печени при риске развития побочных реакций на противотуберкулёзные препараты. Оказывает иммуномодулирующее и дезинтоксикационное воздействие.

- Интерферон гамма человеческий рекомбинантный ускоряет регенерацию повреждённых тканей, способствует усилению иммунного ответа.

- Глюкокортикоиды назначаются в качестве вспомогательной терапии для уменьшения воспаления и профилактики тяжёлых осложнений.

- Витаминотерапия[5].

Рекомендуется проведение коллапсотерапии (искусственный пневмоперитонеум или пневмоторакс) в течение 3—6 месяцев[2].

Хирургическое лечение[править]

При неосложнённом течении инфильтративного туберкулёза хирургическое вмешательство не применяется[4].

Показаниями для оперативного лечения являются[2]:

- развитие осложнений;

- необходимость проведения гистологического исследования для уточнения диагноза;

- коррекция неэффективного искусственного пневмоторакса при наличии плевральных сращений.

Профилактика[править]

Профилактика инфильтративного туберкулёза заключается в своевременном выявлении и рациональном лечении ранних форм туберкулёза лёгких, проведении вакцинации БЦЖ, диспансерном наблюдении за группами риска, включая лиц с иммунодефицитными состояниями и хроническими заболеваниями, а также в осуществлении эффективного санитарно-эпидемиологического контроля за источниками инфекции и контактными лицами[1].

Прогноз[править]

При своевременной и адекватной терапии прогноз благоприятный. Небольшие инфильтраты рассасываются быстро, распространённые — медленно с формированием фиброзных изменений в лёгочной ткани. Возможно сморщивание и петрифицирование инфильтрата. В отдельных случаях воспалительные очаги могут осумковываться с последующим формированием туберкулёмы[9].

При отсутствии лечения или его нерациональном проведении инфильтративный туберкулёз может прогрессировать в более тяжёлые формы, такие как кавернозный туберкулёз или казеозная пневмония[4].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Туберкулез у взрослых > Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия) > MedElement рус.. diseases.medelement.com. Проверено 5 марта 2025.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 338—345. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 21—25. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А.В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 325—334. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 133—142. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Шеметов А. В., Кочкин А. В. Инфильтративный туберкулёз лёгких. Диагностика и лечение. (Методические рекомендации). — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — С. 3—13. — 26 с.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестер с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 58—62. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- ↑ 8,0 8,1 Гусейнов Г. К. Фтизиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. — Махачкала: Издательство «Лотос», 2014. — С. 133—139. — 280 с. — ISBN 978-5-91471-132-7.

- ↑ Инфильтративный туберкулёз лёгких. Туберкулома лёгкого. Методика проведения занятия.. Приволжский исследовательский медицинский университет.

Литература[править]

- Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 338—345. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 21—25. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А. В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 325—334. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 133—142. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- Шеметов А. В., Кочкин А. В. Инфильтративный туберкулёз лёгких. Диагностика и лечение. (Методические рекомендации). — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — С. 3—13. — 26 с.

- Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестёр с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 58—62. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- Гусейнов Г. К. Фтизиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. — Махачкала: Издательство «Лотос», 2014. — С. 133—139. — 280 с. — ISBN 978-5-91471-132-7.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Инфильтративный туберкулёз лёгких», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |