Виталий Лазаревич Гинзбург

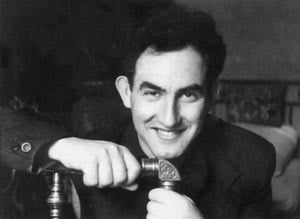

Виталий Лазаревич Гинзбург

- Место рождения

- Москва, Российская империя

- Известные ученики

- Л. В. Келдыш

Д. А. Киржниц

Награды и премии

Виталий Лазаревич Гинзбург — советский и российский физик-теоретик, академик АН СССР, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, один из авторов полуфеноменологической теории сверхпроводимости (теория Гинзбурга — Ландау), член президиума Российского еврейского конгресса, лауреат Нобелевской премии[1].

Ранние годы[править]

Родился 21 сентября (4 октября) 1916 года в Москве. Еврей. Отец, инженер, специалист по очистке воды, выпускник Рижского политехникума Лазарь Ефимович Гинзбург. Мать — врач, выпускница Харьковского университета Августа Вениаминовна Гинзбург (урождённая Вильдауэр), в 1920 году умерла от брюшного тифа и воспитанием Виталия занялась её младшая сестра Роза Вениаминовна Вильдауэр.

До одиннадцатилетнего возраста учился дома под руководством своего отца.

В 1927 году поступил в 4-й класс 57-й семилетней школы.

В 1931 году окончил школу и поступил в фабрично-заводском училище, а после самостоятельно, работал лаборантом в рентгенологической лаборатории вместе с Вениамином Цукерманом и Львом Альтшулером, дружба с которыми продолжилась и все последующие годы.

В 1934 году поступил сразу на 2-й курс на физический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1938 году.

В 1940 году окончил аспирантуру при МГУ и защитил кандидатскую диссертацию.

Научная карьера[править]

В 1940 году разработал квантовую теорию эффекта Вавилова — Черенкова и теорию черенковского излучения в кристаллах.

С 1940 года работал в Физическом институте АН СССР (группа академика И.Е. Тамма).

В 1942 году — доктор физико-математических наук.

Виталий Гинзбург вспоминал: «На фронт меня не взяли, хотя я дважды подавал заявление, чтобы пойти добровольцем».

С 1942 года работал в Теоретическом отделе (ныне Отделении теоретической физики имени И.Е. Тамма Физического института имени П.Н. Лебедева Российской Академии наук).

В 1945−1961 годах — заведующий кафедрой радиофакультета Горьковского государственного университета — профессор Горьковского государственного университета.

В 1946 году вместе с Ильёй Франком создал теорию переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы двух сред.

С 1948 года участвовал в советском атомном проекте, в частности, он, наряду с А.Д. Сахаровым, заложил основы создания советской водородной бомбы[2][3], предложил идею применения в ней твёрдого соединения дейтерида лития[4].

В 1950 году вместе с Л.Д. Ландау создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости (теория Гинзбурга — Ландау).

В 1950−1951 годах работал над проблемами термоядерных реакций.

Испытал влияние Л.И. Мандельштама, И. Тамма и Л. Ландау, с которым дружил и совместно разработал феноменологическую теорию сверхпроводимости.

В 1958 году вместе с Л.П. Питаевским создал полуфеноменологическую теорию сверхтекучести (теория Гинзбурга — Питаевского). Гинзбург разработал теорию магнитотормозного космического радиоизлучения и радиоастрономическую теорию происхождения космических лучей.

С 1964 года — член редколлегии научного журнала «Успехи физических наук».

В 1968 году создал и стал заведовать кафедрой проблем физики и астрофизики ФОПФ МФТИ.

С 1968 года — профессор, заведующий Кафедрой проблем физики и астрофизики Московского Физико-технического института.

В 1971−1988 годах — заведующий теоретическим отделом имени Физического института АН СССР.

С 1988 года — советник АН, возглавлял группу Советника в Отделении теоретической физики имени И.Е. Тамма.

С 1998 года — главный редактор научного журнала «Успехи физических наук».

В последние годы был руководителем группы Отделения теоретической физики ФИАН — советник РАН.

В 2003 году вместе с А.А. Абрикосовым и Э. Дж. Леггетом стал лауреатом Нобелевской премии по физике «за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1953), член-корреспондент (1965), действительный член (1969) Международной академии астронавтики, член Международного астрономического союза (1961), иностранный член Американской Национальной академии наук (1981), Лондонского Королевского общества (1987), Академии искусств и наук США (1971), Европейской Академии (1990), Академии наук Дании (1977), Академии наук Индии (1977) и т. д.

Написал примерно 400 научных статей и около 10 монографий по теоретической физике, радиоастрономии и физике космических лучей.

Главные исследования посвящены распространению радиоволн, астрофизике, происхождению космических лучей, излучению Вавилова — Черенкова, физике плазмы, кристаллооптике, теории распространения волн в ионосфере, радиоастрономии, оптике, ядерной физике и т. д. Получил важные результаты по квантовой электродинамике и теории элементарных частиц, теории излучения и оптике конденсированных сред, теории конденсированных сред (физике твердого тела, теории сверхпроводимости и сверхтекучести, теории фазовых переходов и сегнетоэлектричества), теории плазмы и проблемам распространения электромагнитных волн в плазме и ионосфере, теории происхождения и распространения космических лучей, астрофизике и общей теории относительности. Среди научных работ есть статьи о теории частиц с высшими спинами, о квантовой теории эффекта Вавилова-Черенкова, работы по акустике, спектроскопии, кристаллооптике, рентгеновской и гамма- астрономии, радиофизике. Уравнение Гинзбурга-Ландау стало основой феноменологической теории сверхпроводимости, развитие теории и технологических применений этого замечательного и важного явления было бы просто немыслимо без того понимания, которое возникло при формулировке, решении и анализе этого уравнения. В последние годы Гинзбургом были выполнены исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости, в теории распространения космических лучей, решались задачи, связанные с межмолекулярными взаимодействиями, проблемой сверхдиамагнетизма, детектированием гравитационного излучения, физикой галактических и звездных объектов. Большое внимание уделял актуальным задачам теории сверхтекучести и сверхпроводимости, в том числе высокотемпературной сверхпроводимости — явления, открытие которого в существенной степени было инициировано ранними работами возглавляемой Гинзбургом группы учёных. В области астрономических и астрофизических проблем Гинзбург выделял проблему экспериментальной проверки общей теории относительности, проблему детектирования гравитационных волн, вопросы о связи между космологией и физикой высоких энергий, о строении, эволюции и излучении нейтронных звёзд и пульсаров, о сверхновых звёздах, о чёрных дырах, квазарах, ядрах галактик, занимался проблемами существования космических струн, образования галактик, существования и детектирования темной материи (скрытой массы), вопросами происхождения космических лучей со сверхвысокими энергиями, нейтринной и гамма-астрономии[5].

Гражданская позиция[править]

С 1944 года — член ВКП(б)/КПСС.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот» против лысенковщины.

В 1966 году подписал петицию против введения в УК РСФСР статей, преследующих за антисоветскую пропаганду и агитацию.

В 1989−1991 годах — народный депутат СССР от Академии наук СССР.

В 1997 году Гинзбург констатировал: «Сейчас есть хорошие управленцы: Немцов, Явлинский. Вот эту пару я бы и поставил во главе государства».

В 1998 году создал Комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук.

В 2003 году на выборах в Государственную думу голосовал «за СПС, хотя больше хотел голосовать за «Яблоко».

В мае 2007 года обвинил Путина в развале российской науки[6].

В июле 2007 года вместе с ещё девятью академиками РАН подписал обращение Путину, в котором выражалось беспокойство «всё возрастающей клерикализацией российского общества», «активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни». Гинзбург решительно выступал против преподавания в школах предмета так называемых «Основ православной культуры».

Критиковал диктат религии и в Израиле (в частности, запреты на работу транспорта и т. д., связанные с Шаббатом).

Последние годы, личная жизнь[править]

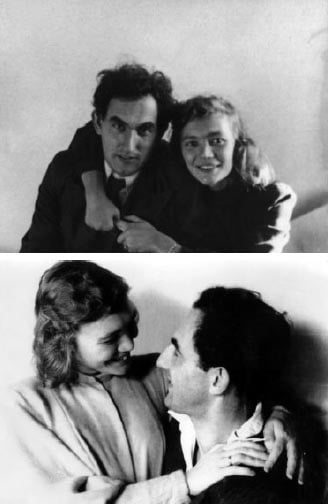

В 1937−1946 годах был женат на выпускнице физического факультета МГУ Ольге Ивановне Замша (родилась в 1915 году в Ейск), она стала кандидатом физико-математических наук, доцентом МИФИ, соавтором «Сборника задач по общей физике».

В 1946 году женился на репрессированной выпускнице механико-математического факультета МГУ, физике-экспериментаторе Нине Ивановне Ермаковой (родилась в 1922 году), с которой познакомился в городе Горький, где та отбывала ссылку после тюрьмы. Её отец, Иван Петрович Ермаков, из донских казаков, окончил Московское высшее техническое училище (МГТУ имени Баумана) и стал крупным инженером, в 1938 году репрессирован, замучен битьём и голодом в сталинской тюрьме вместе с академиком Н.И. Вавиловым в 1942 году. Нина Ермакова дружила с Маришкой, дочерью академика Евгения Варги.

Дочь Гинзбурга — Ирина Витальевна Дорман (родилась в 1939 году) — выпускница физического факультета МГУ, кандидат физико-математических наук, историк науки; её муж — космофизик, доктор физико-математических наук Лейб (Лев) Исаакович Дорман.

Внучка Гинзбурга — Виктория Львовна Дорман — американский физик, выпускница физического факультета МГУ и Принстонского университета, заместитель декана по учебной части инженерной школы Принстонского университета; её муж — физик и литератор Михаил Петров.

В.Л. Гинзбург умер 8 ноября 2009 года в Москве.

Труды[править]

- «Распространение электромагнитных волн в плазме» (1967),

- «Теоретич. физика и астрофизика» (1987), «О физике и астрофизике» (1992),

- «Происхождение космических лучей» (1963, совм. с С.И. Сыроватским),

- «Переходное излучение и переходное рассеяние» (1984, совм. с В.Н. Цытовичем)

Видеогалерея[править]

См. также[править]

Источники[править]

Лауреаты премии Вольфа по физике ↑ | |

|---|---|

| |

- Родившиеся 4 октября

- Родившиеся в 1916 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Москве

- Умершие 8 ноября

- Умершие в 2009 году

- Умершие в Москве

- Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту

- Лауреаты Ленинской премии

- Лауреаты Сталинской премии

- Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества

- Награждённые Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова

- Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени

- Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 степени

- Кавалеры ордена Ленина

- Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени

- Кавалеры ордена «Знак Почёта»

- Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Учёные по алфавиту

- Лауреаты премии Вольфа (физика)

- Публицисты СССР

- Физики-теоретики России

- Физики-теоретики СССР

- Физики по алфавиту

- Физики СССР

- Физики России

- Физики XX века

- Физики XXI века

- Доктора физико-математических наук

- Действительные члены АН СССР

- Преподаватели Московского физико-технического института

- Выпускники физического факультета МГУ

- Почётные доктора МГУ

- Лауреаты Нобелевской премии по физике

- Лауреаты Нобелевской премии из России

- Лауреаты Нобелевской премии из СССР

- Награждённые Золотой медалью имени С. И. Вавилова

- Действительные члены РАН

- Редакторы СССР

- Члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук США

- Иностранные члены Лондонского королевского общества

- Иностранные члены Индийской национальной академии наук

- Члены международной академии астронавтики

- Публицисты России

- Члены президиума Российского еврейского конгресса

- Подписавшие «письмо трёхсот»

- Народные депутаты СССР от научных обществ

- История атеизма

- Умершие от сердечной недостаточности

- Похороненные на Новодевичьем кладбище

- Преподаватели ННГУ

- Члены КПСС

- Сотрудники ФИАН

- Лауреаты премии Гумбольдта

- Политики России

- Главные редакторы

- Подписавшие «Письмо десяти»

- Ашкеназы

- Евреи в СССР

- Евреи в России

- Евреи — лауреаты Нобелевской премии

- Евреи-политики

- Евреи-физики