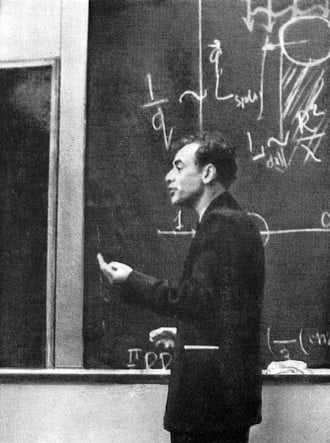

Лев Давидович Ландау

Лев Давидович Ландау

- Место рождения

- Баку, Российская империя

- Научный руководитель

- Нильс Бор

Награды и премии

Лев Давидович Ландау — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда[1].

Ранние годы[править]

Родился 22 января (4 февраля) 1908 года в Баку в семье выходцев из Могилёва инженера-нефтяника Давида Львовича Ландау и врача Любови Вениаминовны Гаркави-Ландау.

В 1916−1920 годах учился в бакинской Еврейской гимназии, где его мать преподавала естествознание. Одарённый математически, Лев в 12 лет научился дифференцировать, а интегрировать — в 13 лет.

В 1920−1922 годах учился в Бакинском экономическом техникуме.

В 1922 году поступил одновременно на два факультета (физико-математический и химический) Бакинского университета. Вскоре Ландау оставил химию, избрав своей специальностью физику.

В 1924 году был переведён в Ленинградский университет.

В 1927 году окончил физическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета, успев опубликовать к этому времени 4 научные работы (одну об интенсивности спектров двухатомных молекул).

Научная карьера[править]

Ещё в 1926−1927 годах опубликовал первые работы по теоретической физике.

В 1927 году закончив вуз стал аспирантом, а затем сотрудником Ленинградского физико-технического института, директором которого был Абрам Фёдорович Иоффе. В том же 1927 году внёс фундаментальный вклад в квантовую теорию — ввёл понятие матрицы плотности в качестве метода для полного квантово-механического описания систем, являющихся частью более крупной системы. Данное понятие стало основным в квантовой статистике.

В 1929−1931 годах находился в научной командировке по направлению Наркомпроса (а также на стипендию от Рокфеллеровского фонда) для продолжения образования в Германии, Дании, Англии и Швейцарии, работал под руководством Нильса Бора, Вольфганга Паули и др. В Берлинском университете встретился с Альбертом Эйнштейном. Выполнил классическую работу по диамагнетизму электронного газа (диамагнетизм Ландау) и в Цюрихе, вместе с Р. Пайерлсом, — по релятивистской квантовой механике.

Весной 1931 года вернулся в Ленинградский физтех, однако не остался там работать из-за разногласий с Иоффе.

В 1932−1937 годах возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове (в то время столице Украинской ССР), и одновременно заведовал кафедрой теоретической физики на физико-механическом факультете Харьковского механико-машиностроительного института.

В 1933 году впервые предложил теорию антиферромагнетизма.

В 1934 году — доктор физико-математических наук.

С 1 сентября 1935 года — преподаватель кафедры теоретической физики Харьковского университета. Профессор.

В октябре 1935 года возглавил кафедру экспериментальной физики Харьковского университета.

В том же 1935 году совместно с Е. М. Лифшицем разработал теорию доменной структуры ферромагнетиков и ферромагнитного резонанса.

Л. Д. Ландау и сложившаяся вокруг него школа физиков-теоретиков выполнили фундаментальные исследования в области физики твёрдого тела, ядерной физики, квантовой электродинамики, кинетической теории газов.

В 1936−1937 годах создал теорию фазовых переходов второго рода и теории промежуточного состояния сверхпроводников.

В 1937 году женился на уроженке Харькова К. Т. Дробанцевой.

В феврале 1937 года был уволен из Харьковского университета, принял приглашение П. Л. Капицы занять должность заведующего теоретическим отделом только что созданного Института физических проблем и переехал в Москву. После отъезда Льва Ландау начался разгром УФТИ органами областного НКВД, арестовываются иностранные специалисты А. Вайсберг, Ф. Хоутерманс, расстреляны физики Л. В. Розенкевич (соавтор Ландау), Л. В. Шубников и В. С. Горский в рамках сфабрикованного «дела УФТИ».

В 1937 году возглавил сектор теоретической физики Института физических проблем АН СССР в Москве.

В апреле 1938 года в Москве редактирует написанную М. А. Корецем листовку, призывающую в «Антифашистскую Рабочую Партию» для свержения сталинского режима, в которой Сталин именовался фашистским диктатором, в «своей бешеной ненависти к настоящему социализму» сравнявшимся с Гитлером и Муссолини. Текст листовки был передан антисталинской группе студентов ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) для распространения по почте перед первомайскими праздниками. Это намерение было раскрыто органами НКВД. Ландау, Кореца и Ю. Б. Румера утром 28 апреля 1938 года арестовали за антисоветскую агитацию. Ландау также обвиняли в шпионаже в пользу Германии.

3 мая 1938 года Л. Ландау исключили из списка сотрудников Института физических проблем.

В тюрьме Лев Давидович провёл год и был выпущен благодаря письму в его защиту от Н. Бора и вмешательству П. Л. Капицы, взявшего Ландау «на поруки».

26 апреля 1939 года Капица написал Л. П. Берии:

Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вёл. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред Советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД.

28 апреля 1939 года было подписано Постановление НКВД СССР о прекращении дела в отношении Льва Ландау с передачей его на поруки.

Затем учёный был восстановлен в списке сотрудников Института физических проблем, в котором проработал затем до самой смерти.

В 1940−1941 годах создал теорию сверхтекучести жидкого гелия.

В 1941 году создал теорию квантовой жидкости.

В 1943−1947 годах — профессор кафедры физики низких температур физического факультета МГУ.

В 1945 году стал действительным членом АН СССР и создал теорию ударных волн на большом расстоянии от источника.

В 1945−1953 годах принимал участие в разработке советского ядерного оружия, за что был удостоен трёх Сталинских премий (1946, 1949, 1953), ордена Ленина (1949), звания Героя Социалистического Труда (1954).

30 ноября 1946 года — академик АН СССР.

В 1946 году создал теорию колебаний электронной плазмы, где, в частности, определил их затухание (затухание Ландау).

В 1950 году вместе с В. Л. Гинзбургом создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости.

В 1953 году создал теорию множественного рождения частиц при столкновении высокоэнергичных частиц.

4 января 1954 года — Герой Социалистического Труда.

В 1954−1955 годах вместе с А. А. Абрикосовым, И. М. Халатниковым и И. Я. Померанчуком провел исследования основ квантовой электродинамики, которые привели к доказательству ее внутренней противоречивости при последовательном проведении концепции точечных зарядов.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот» с критикой «лысенковщины».

В 1955−1968 годах — профессор кафедры квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ; читал курсы лекций: «Механика», «Теория поля» и «Статистическая физика».

В 1957 году создал теорию Ферми-жидкости, и построил теорию двухкомпонентного нейтрино.

В 1959 году (или в 1956 году) предложил принцип комбинированной чётности.

В 1962 году — лауреат Нобелевской премии по физике — «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия».

Исследования в области квантовой механики, физики твёрдого тела, магнетизма, физики низких температур, сверхпроводимости и сверхтекучесть, физики космических лучей, астрофизики, гидродинамики, квантовой электродинамики, квантовой теории поля, физики атомного ядра и физика элементарных частиц, теории химических реакций, физики плазмы, проблемам космической физики и т. д.

Последние годы[править]

7 января 1962 года попал в автомобильную катастрофу. В результате многочисленных переломов, кровоизлияния и травмы головы находился в течение 59 суток в коме.

Скончался 1 апреля 1968 года в Москве.

В 1970 году его именем был назван кратер на Луне.

В 1972 году астрономом Людмилой Черных был открыт астероид 2142, который именем Ландау.

23 июля 1990 года уголовное дело в отношении Ландау было прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован.

Ландау был женат на Конкордии (Коре) Терентьевне Дробанцевой, с которой имел сына Игоря Львовича Ландау, ставшего физиком-экспериментатором.

В культуре[править]

В ноябре 2019 года в РФ фильм Или Хрыжановского «Дау» о Ландау был запрещён под предлогом пропаганды порнографии в картине:

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта «Дау», созданного отечественным режиссером Ильей Хржановским. Об этом говорится на сайте ведомства. Согласно пресс-релизу, данное решение было принято из-за того, что в лентах содержатся материалы, пропагандирующие порнографию.

Главные труды[править]

- К теории спектров двухатомных молекул // Ztschr. Phys. 1926. Bd. 40. S. 621.

- Проблема затухания в волновой механике // Ztschr. Phys. 1927. Bd. 45. S. 430.

- Квантовая электродинамика в конфигурационном пространстве // Ztschr. Phys. 1930. Bd. 62. S. 188. (Совместно с Р. Пайерлсом)

- Диамагнетизм металлов // Ztschr. Phys. 1930. Bd. 64. S. 629.

- Распространение принципа неопределенности на релятивистскую квантовую теорию // Ztschr. Phys. 1931. Bd. 69. S. 56. (Совместно с Р. Пайерлсом).

- К теории передачи энергии при столкновениях. I // Phys. Ztschr. Sow. 1932. Bd. 1. S. 88.

- К теории передачи энергии при столкновениях. II // Phys. Ztschr. Sow. 1932. Bd. 2. S. 46.

- К теории звёзд // Phys. Ztschr. Sow. 1932. Bd. 1. S. 285.

- О движении электронов в кристаллической решетке// Phys. Ztschr. Sow. 1933. Bd. 3. S. 664.

- Второй закон термодинамики и Вселенная // Phys. Ztschr. Sow. 1933. Bd. 4. S. 114. (Совместно с М. П. Бронштейном).

- Возможное объяснение зависимости восприимчивости от поля при низких температурах // Phys. Ztschr. Sow. 1933. Bd. 4. S. 675.

- Внутренняя температура звёзд // Nature. 1933. V. 132. P. 567. (Совместно с Г. А. Гамовым)

- Структура несмещенной линии рассеяния // Phys. Ztschr. Sow. 1934. Bd. 5. S. 172. (Совместно с Г. Плачеком)

- К теории торможения быстрых электронов излучением // Phys. Ztschr. Sow. 1934. Bd. 5. S. 761; ЖЭТФ. 1935. Т. 5. С. 255.

- Об образовании электронов и позитронов при столкновении двух частиц // Phys. Ztshr. Sow. 1934. Bd. 6. S. 244. (Совместно с Е. М. Лифшицем)

- К теории аномалий теплоёмкости // Phys. Ztshr. Sow. 1935. Bd. 8. S. 113.

- К теории дисперсии магнитной проницаемости ферромагнитных тел // Phys. Ztschr. Sow. 1935. Bd. 8. S. 153. (Совместно с Е. М. Лифшицем)

- О релятивистских поправках к уравнению Шрёдингера в задаче многих тел // Phys. Ztshr. Sow. 1935. Bd. 8. S. 487.

- К теории коэффициента аккомодации // Phys. Ztshr. Sow. 1935. Bd. 8. S. 489.

- К теории фотоэлектродвижущей силы в полупроводниках // Phys. Ztshr. Sow. 1936. Bd. 9. S. 477. (Совместно с Е. М. Лифшицем)

- К теории дисперсии звука // Phys. Ztschr. SOW. 1936. Bd. 10. S. 34. (Совместно с Эдвардом Теллером)

- К теории мономолекулярных реакций // Phys. Ztschr. Sow. 1936. Bd. 10. S. 67.

- Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 203; Phys. Ztshr. Sow. 1936. Bd. 10. S. 154.

- О свойствах металлов при очень низких температурах // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 379; Phys. Ztshr. Sow. 1936. Bd. 10. S. 649. (Совместно с И. Я. Померанчуком)

- Рассеяние света на свете // Nature. 1936. V. 138. Р. 206. (Совместно с А. И. Ахиезером и И. Я. Померанчуком)

- Об источниках звёздной энергии // ДАН СССР. 1937. Т. 17. С. 301; Nature. 1938. V. 141. Р. 333.

- О поглощении звука в твёрдых телах // Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 11. S. 18. (Совместно с Ю. Б. Румером)

- К теории фазовых переходов. I // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 19; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 7. S. 19.

- К теории фазовых переходов. II // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 627; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 11. S. 545.

- К теории сверхпроводимости // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 371; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 7. S. 371.

- К статистической теории ядер // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 819; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 11. S. 556.

- Рассеяние рентгеновых лучей кристаллами вблизи точки Кюри // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 1232; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 12. S. 123.

- Рассеяние рентгеновых лучей кристаллами с переменной структурой // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. С. 1227; Phys. Ztshr. Sow. 1937. Bd. 12. S. 579.

- Образование ливней тяжёлыми частицами // Nature. 1937. V. 140. P. 682. (Совместно с Ю. Б. Румером)

- Стабильность неона и углерода по отношению к а-распаду // Phys. Rev. 1937. V. 52. P. 1251.

- Каскадная теория электронных ливней // Ргос. Roy. Soc. 1938. V. А166. P. 213. (Совместно с Ю. Б. Румером)

- Об эффекте де Гааза — ван Альфена // Ргос. Roy. Soc. 1939. V. А170. P. 363. Приложение к статье Д. Шен-Шенберга.

- О поляризации электронов при рассеянии // ДАН СССР. 1940. Т. 26. С. 436; Phys. Rev. 1940. V. 57. P. 548.

- О «радиусе» элементарных частиц // ЖЭТФ. 1940. Т. 10. С. 718; J. Phys. USSR. 1940. V. 2. P. 485.

- О рассеянии мезотронов «ядерными силами» // ЖЭТФ. 1940. Т. 10. С. 721; J. Phys. USSR. 1940. V. 2. P. 483.

- Угловое распределение частиц в ливнях// ЖЭТФ. 1940. Т. 10. С. 1007; J. Phys. USSR. 1940. V. 3. P. 237.

- К теории вторичных ливней// ЖЭТФ. 1941. Т. 11. С. 32; J. Phys. USSR. 1941. V. 4. P. 375.

- К гидродинамике гелия-II// ЖЭТФ. 1944. Т. 14. С. 112

- Теория вязкости гелия-II// ЖЭТФ. 1949. Т. 19. С. 637

- О рассеянии света мезотронами // ЖЭТФ 11, 35 (1941); J. Phys. USSR 4, 455 (1941) (Совместно с Я. А. Смородинским)

- Теория сверхтекучести гелия II // ЖЭТФ 11, 592 (1941); J. Phys. USSR 5, 71 (1941)

- Теория устойчивости сильно заряженных лиофобных золей и слипания сильно заряженных частиц в растворах электролитов // ЖЭТФ 11, 802 (1941); 15, 663 (1945); Acta phys.-chim. USSR 14, 633 (1941) (Совместно с Б. В. Дерягиным)

- Увлечение жидкости движущейся пластинкой Acta phys.-chim. USSR 17, 42 (1942) (Совместно с В. Г. Левичем)

- К теории промежуточного состояния сверхпроводников // ЖЭТФ 13, 377 (1943); J. Phys. USSR 7, 99 (1943).

- О соотношении между жидким и газообразным состоянием у металлов // Acta phys.-chim. USSR 18, 194 (1943) (Совместно с Я. Б. Зельдовичем)

- Об одном новом точном решении уравнений Навье — Стокса // ДАН СССР 43, 299 (1944)

- К проблеме турбулентности // ДАН СССР 44, 339 (1944)

- К гидродинамике гелия II // ЖЭТФ 14, 112 (1944); J. Phys. USSR 8, 1 (1944)

- К теории медленного горения // ЖЭТФ 14, 240 (1944); Acta phys.-chim. USSR 19, 77 (1944)

- Рассеяние протонов протонами // ЖЭТФ 14, 269 (1944); J. Phys. USSR 8, 154 (1944) (Совместно с Я. А. Смородинским)

- О потерях энергии быстрыми частицами на ионизацию // J. Phys. USSR 8, 201 (1944)

- Об изучении детонации конденсированных взрывчатых веществ // ДАН СССР 46, 399 (1945) (Совместно с К. П. Станюковичем)

- Определение скорости истечения продуктов детонации некоторых газовых смесей // ДАН СССР 47, 205 (1945) (Совместно с К. П. Станюковичем)

- Определение скорости истечения продуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ // ДАН СССР 47, 273 (1945) (Совместно с К. П. Станюковичем)

- Об ударных волнах на далеких расстояниях от места их возникновения // Прикл. математика и механика 9, 286 (1945); J. Phys. USSR 9, 496 (1945)

- О колебаниях электронной плазмы // ЖЭТФ 16, 574 (1946); J. Phys. USSR 10, 27 (1946)

- О термодинамике фотолюминесценции // J. Phys. USSR 10, 503 (1946)

- К теории сверхтекучести гелия II // J. Phys. USSR 11, 91 (1946)

- О движении посторонних частиц в гелии II // ДАН СССР 59, 669 (1948) Совместно с И. Я. Померанчуком

- О моменте системы из двух фотонов // ДАН СССР 60, 207 (1948)

- К теории сверхтекучести // ДАН СССР 61, 253 (1948); Phys. Rev. 75, 884 (1949)

- Эффективная масса полярона // ЖЭТФ 18, 419 (1948) (Совместно с С. И. Пекарем)

- Расщепление дейтрона при столкновениях с тяжёлыми ядрами // ЖЭТФ 18, 750 (1948) (Совместно с Е. М. Лифшицем)

- Теория вязкости гелия II. 1. Столкновения элементарных возбуждений в гелии II // ЖЭТФ 19, 637 (1949) (Совместно с И. М. Халатниковым)

- Теория вязкости гелия II. 2. Вычисление коэффициента вязкости // ЖЭТФ 19, 709 (1949) Совместно с (И. М. Халатниковым)

- О взаимодействии между электроном и позитроном ЖЭТФ 19, 673 (1949) (Совместно с В. Б. Берестецким)

- О равновесной форме кристаллов // Сборник, посвящённый семидесятилетию академика А. Ф. Иоффе М.; Изд-во АН СССР, 44 (1950)

- К теории сверхпроводимости // ЖЭТФ 20, 1064 (1950) (Совместно с В. Л. Гинзбургом)

- О множественном образовании частиц при столкновениях быстрых частиц Изв. АН СССР. Сер. физ. 17, 51 (1953)

- Пределы применимости теории тормозного излучения электронов и образования пар при больших энергиях ДАН СССР 92, 535 (1953)

- Электронно-лавинные процессы при сверхвысоких энергиях ДАН СССР 92, 735 (1953) (Совместно с И. Я. Померанчуком)

- Излучение gamma-квантов при столкновении быстрых pi-мезонов с нуклонами // ЖЭТФ 24, 505 (1953) Совместно с И. Я. Померанчуком

- Об устранении бесконечностей в квантовой электродинамике // ДАН СССР 95, 497 (1954) (Совместно с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым)

- Асимптотическое выражение для гриновской функции электрона в квантовой электродинамике // ДАН СССР 95, 773 (1954) (Совместно с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым)

- Асимптотическое выражение для гриновской функции фотона в квантовой электродинамике // ДАН СССР 95, 1177 (1954) (Совместно с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым)

- Масса электрона в квантовой электродинамике // ДАН СССР 96, 261 (1954) (Совместно с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым)

- Об аномальном поглощении звука вблизи точек фазового перехода второго рода // ДАН СССР 96, 469 (1954) (Совместно с И. М. Халатниковым)

- Исследование особенностей течения при помощи уравнения Эйлера — Трикоми // ДАН СССР 96, 725 (1954) (Совместно с Е. М. Лифшицем)

- О квантовой теории поля. В сборнике «Нильс Бор и развитие физики». London, 1955; М.: Изд-во иностр. лит., 1958

- О точечном взаимодействии в квантовой электродинамике // ДАН СССР 102, 489 (1955) (Совместно с И. Я. Померанчуком)

- Градиентные преобразования функций Грина заряженных частиц // ЖЭТФ 29, 89 (1955) (Совместно с (И. М. Халатниковым)

- Гидродинамическая теория множественного образования частиц УФН 56, 309 (1955) (Совместно с С. 3. Беленьким)

- О квантовой теории поля // Nuovo Cimento. Suppl. 3, 80 (1956) (Совместно с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым)

- Теория ферми-жидкости // ЖЭТФ 30, 1058 (1956)

- Колебания ферми-жидкости // ЖЭТФ 32, 59 (1957)

- О законах сохранения при слабых взаимодействиях // ЖЭТФ 32, 405 (1957)

- Об одной возможности для поляризационных свойств нейтрино // ЖЭТФ 32, 407 (1957)

- О гидродинамических флуктуациях (Совместно с Е. М. Лифшицем) // ЖЭТФ 32, 618 (1957)

- Свойства гриновской функции частиц в статистике // ЖЭТФ 34, 262 (1958)

- К теории ферми-жидкости // ЖЭТФ 35, 97 (1958)

- О возможности формулировки теории сильно взаимодействующих фермионов // Phys. Rev. 111, 321 (1958) (Совместно с А. А. Абрикосовым, А. Д. Галаниным, Л. П. Горьковым, И. Я. Померанчуком и К. А. Тер-Мартиросяном)

- Численные методы интегрирования уравнений в частных производных методом сеток Тр. III Всесоюз. мат. съезда (Москва, июнь-июль 1956 г.) М.: Изд-во АН СССР 3, 92 (1958) (Совместно с Н. Н. Мейманом и И. М. Халатниковым)

- Об аналитических свойствах вершинных частей в квантовой теории поля // ЖЭТФ 37, 62 (1959)

- Малые энергии связи в квантовой теории поля // ЖЭТФ 39, 1856 (1960)

- О фундаментальных проблемах Theoretical physics in the 20 century: A memorial volume to W.Pauli N.Y.; L.: Interscience (1960)

- Физика для всех. — М.: Мир, 1979. (Совм. с А. И. Китайгородским.)

См. также[править]

- Евреи — лауреаты Нобелевской премии

- Евреи в физике

- Сталинские репрессии против деятелей науки и техники

Источники[править]

- Родившиеся 4 февраля

- Родившиеся в 1908 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Баку

- Умершие 1 апреля

- Умершие в 1968 году

- Умершие в Москве

- Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту

- Герои Социалистического Труда

- Лауреаты Ленинской премии

- Лауреаты Сталинской премии

- Кавалеры ордена Ленина

- Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени

- Кавалеры ордена «Знак Почёта»

- Учёные по алфавиту

- Публицисты СССР

- Физики по алфавиту

- Физики СССР

- Физики России

- Физики XX века

- Физики-теоретики СССР

- Физики-теоретики России

- Сотрудники ИФП РАН

- Доктора физико-математических наук

- Действительные члены АН СССР

- Иностранные члены Лондонского королевского общества

- Посмертно реабилитированные

- Члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук США

- Лауреаты Нобелевской премии по физике

- Лауреаты Нобелевской премии из СССР

- Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета

- Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе

- Сотрудники Харьковского Физико-технического института

- Преподаватели кафедры общей физики Московского физико-технического института

- Реабилитированные в СССР

- Преподаватели кафедры теоретической физики Московского физико-технического института

- Преподаватели Харьковского университета

- Похороненные на Новодевичьем кладбище

- Репрессированные в СССР

- Подписавшие «письмо трёхсот»

- Персоналии:Харьков

- Награждённые медалью имени Макса Планка

- Ашкеназы

- Евреи в СССР

- Евреи — лауреаты Нобелевской премии

- Евреи в Азербайджане

- Евреи-физики