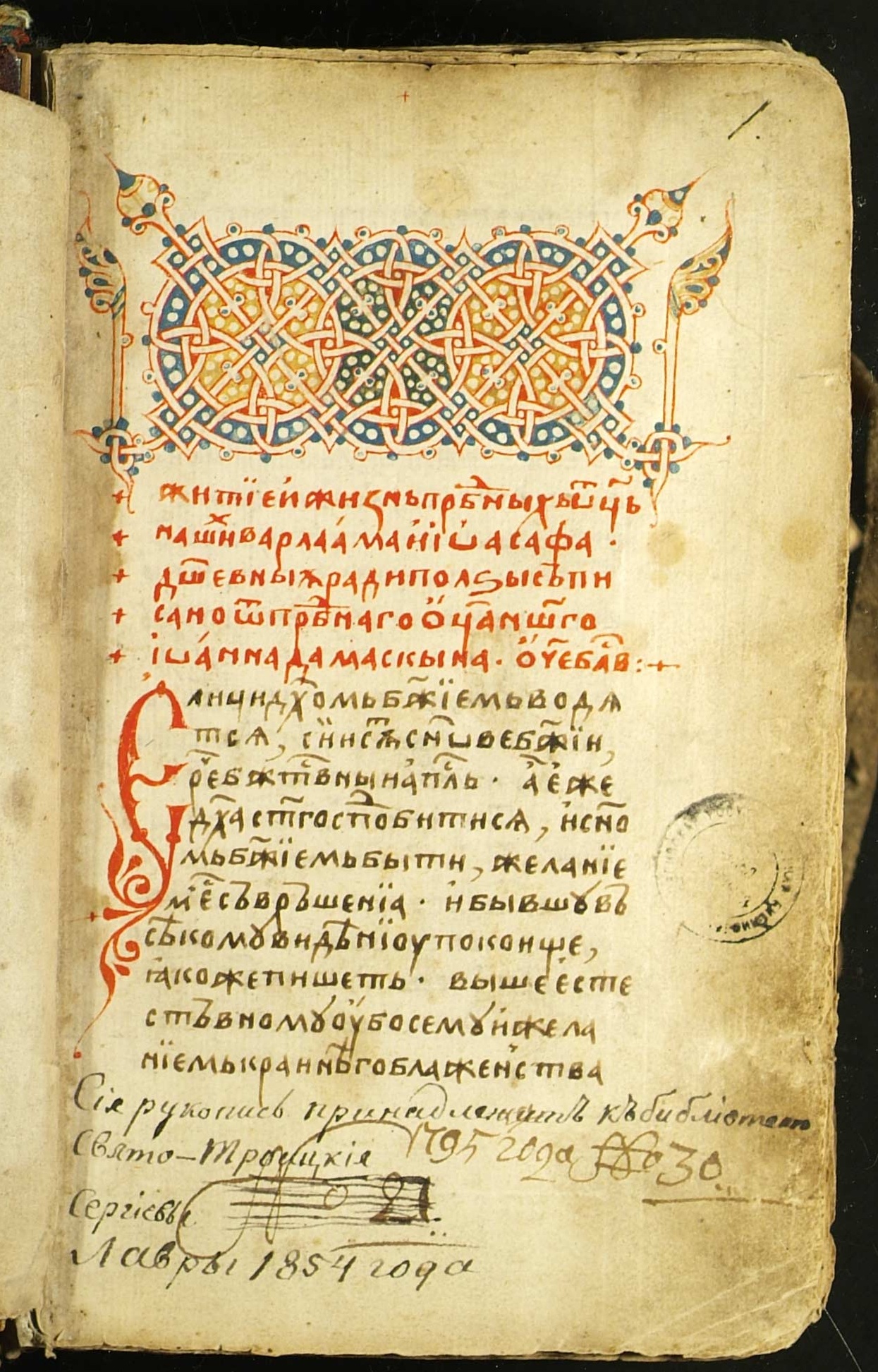

Житийная литература

Жити́йная литерату́ра — раздел христианской литературы, который объединяет жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей. Синонимом в современной российской науке является термин «агиография» (от греч. ἅϒιος — святой и ϒράφω — пишу), в XIX веке употреблялся термин «агиология» (современная наука под термином «агиология» понимает раздел богословия[1][2].

Особенности жанра[править]

Житийная литература возникла в I—IV веках в Римской империи. Зарождение её связано с гонением на христиан. Житийные тексты были призваны воспитывать почитание мучеников и формировать силу духа верующих в период гонений (Мученичество священномученика Поликарпа, епископа Смирнского). В житийные тексты этого времени включались и протоколы заседаний суда. Главным предметом изображения была мученическая смерть подвижника[1].

После гибели в 363 году императора Юлиана Отступника прекратилось гонение на христиан, и предметом изображения в агиографии стала, прежде всего, благочестивая жизнь подвижника. Такой тип жития получил название пространного. Под влияние античных создателей текстов Филострата, Флегонта, Плутарха, Ксенофонта и других именно пространное житие с IV века стало развиваться как агиографический текст в христианстве[1].

Создавались жития с жизнеописанием, а также жития с похвальным словом, которые отличались риторическими по своему характеру текстами. Похвальное слово близко к проповеди, гомилии в честь святого. В нём важны нравственные выводы. Внимание агиографических текстов также обращалось и на посмертные чудеса святых. Сказания об этих чудесах могли быть составной частью жития и отдельным житийным сборником текстов, например: Чудеса святого Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, мученика Евгения Трапезундского и другие. Агиографические тексты не могут служить источником исторической информации в чистом виде. В задачу создателя текста не входило точное и достоверное отражение фактов биографии, важным было создать образ святого как примера для подражания и почитания в христианском мире[1].

Житийная литература возникла как максимально подчинена определённым правилам. Герой жития был лишён каких-либо индивидуальных качеств, не допускалось проявление психологизма. Святой как главное лицо агиографического текста всегда представлял собой обобщённые христианские благодетели. Структура, поэтические образы, хронотоп (время и пространство) текста, поэтические формулы были унифицированы и канонизированы. При этом герои житий — исторические личности не были лишены обобщённых исторически известных черт для создания эффекта достоверности повествования[1]. Однако отдаление автора от исторической достоверности в житиях безусловна [3].

Житие не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии не портрет, а икона.— Василий Осипович Ключевский

Идеальное отображение действительности, художественное абстрагирование, уход от конкретики, символическая образности как характерные черты житий отмечались исследователем-филологом и культурологом Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым[4].

Житие традиционно состояло из предисловия, основной части и заключения. В предисловии автор обращается к читателю, самоуничижался как недостойный повествовать о святой теме. Часто автор просил читателя не осуждать его. Кроме того, определённая часть предисловия была посвящена христианским догматам, историческим отсылам и обоснованию причисления новопреставленного к лику святых. Далее следовало повествование о жизненном богоугодном пути святого: рассказ о благочестивых родителях (реже, наоборот, нечестивых язычниках), раннем посвящении героя Богу; описание зрелой подвижнической жизни (труды, подвиги) в богоугодных делах и верном служении Богу, описание праведной кончины. В заключении повествовалось о чудесах после смерти святого. Часто используется похвала святому[1].

Историческое развитие литературы привело к некоторым видоизменениям агиографического жанра и его вариациям. Активное использование фольклорного материала привело к рождению «народного жития» в XVII веке (Жития преподобного Иоанна Рильского, юродивого Василия Блаженного и другие). Минеи-Четьи, минейные Торжественники, краткие жития в составе Синаксарей (Прологов) и Минологиев (лаконичные, схематичные, без вступления и заключения, похвального слова), патериковые рассказы (патерики или отечники)[1].

Жанр жития развивался и использовался в литературе в последующие столетия и развивается до настоящего времени. Оценочность и документальность являются особенностями житийной литературы XXI века[5][6].

На основе житий в изобразительном искусстве родился жанр житийной иконы. Композиция иконы представляет собой образ святого, который располагается в центре и сюжеты из жизнеописания подвижника, расположенные вокруг главного образа[7].

Чин святости в житийной литературе[править]

Особенности житийной литературы во многом обуславливаются типом святости, чином святого.

Жития мучеников повествуют о святых, которые приняли сознательную и добровольную смерть во имя христианства. Они следовали подвигу Христа. Предсмертная фраза святого мученика обращалась к Господу о прощении его мучителей, повторяющая слова Христа: «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят». Часто обращение мученика перед смертью к Богу словами: «В руце Твои [Господи] предаю дух Мой».

Жития просветителей народов, миссионерские жития в своём большинстве повествуют о жизни и деяниях апостолах и подобных апостолам, равноапостольных: апостол Павел, первомученица Фёкла, епископ Иерапольский, равноапостольный князь Владимир (Василий) Святославич, равноапостольная Нина, просветительница Грузии и другие. Традиционными в этих житиях являются мотивы просвещения народа, борьбы с язычеством, сокрушения идолов и капищ[1].

Жития святителей традиционно описывают, как духовные наставники ведут к спасению порученную им паству, борются за чистоту веры и церковных канонов, защищают угнетённых, учительствуют и служат спасению всех. Жития святителей близки к житиям равноапостольных и преподобных, также несут в милость сиротам и нищим, проповедуют и защищают христианскую веру.

Жития благоверных правителей повествуют о святых мирянах, подвигом которых является служение обществу и Отечеству. Кроме того, в жития благоверных правителей повествуют о правителях-страстотерпцах, правителях-просветителях, правителях-иноках, правителях-воинах[1].

Жития преподобных повествуют о жизни и деяниях святых, подражающих ангелам, отвергающим плотский земной мир, стремящимся к Силам Небесным, бесплотным, ангельским. Герой жития о преподобных является «земным ангелом, небесным человеком», монах равноангельский. Устойчивыми мотивами житий о преподобных являются мечта принять постриг; стремление к безбрачию; плач родителей о сыне; первоначальный отказ игумена в постриге; постриг; труд в монастыре и подвиг аскета; молчание; отказ от мирской славы; уход в пустыню; борьба с искушениями; устройство нового монастыря; наставление братии нового монастыря перед смертью; преставление наставника и плач братьев[1].

Жития Христа ради юродивых повествуют о природе подвигов юродства Христа ради, мнимого безумия для обличения мирских ценностей при сокрытии своих добродетелей и навлечении на себя поношений и оскорблений. Поэтика этого типа житий святых обнаруживает значительное количество общих мотивов с житиями преподобных. Юродивый чаще всего не живёт в родном городе или селе, не желает славы, обладает даром пророчества, является аскетом, носит монашеские одежды, «ничего не имеет, кроме своего тела» и другие. В отличие от преподобных, которые уединяются в пустыне, юродивые остаются жить в обществе и совершают свой христианский подвиг маской безумия (Жития Симеона Эмесского и Андрея Юродивого)[1].

Жития праведников повествуют о благочестивых, угодивших Богу в миру. Для этих житий типичен мотив подражания праведному Иову из византийской агиографии. Нищелюбие, долготерпение, смиренное перед всеми жизненными испытаниями являются типичными добродетелями праведников. Праведники известны добродетельной жизнью во Христе, исполнением заповедей и любовью к ближнему[1].

В житийной литературе отдельной группой выделяются жития святых жён, несмотря на то, что сюжеты этих текстов описывают те же подвиги, что и мужей (мучеников, юродивых, праведных и других). Героинями житий святых жён являются благоверные царицы или княгини, преподобные, праведные и другие. Жития святых жён ориентированы на жизнь и деяния Богородицы, на чистоту, смирение, послушание, кротость, прилежание в посте и молитвах, например, Житие праведной Иулиании Лазаревской)[1].

Житие как жанр древнерусской литературы[править]

С возникновением письменности в Древнюю Русь приходят жития, переведённые с греческого языка. Жития биос повествовали традиционно о жизни подвижника в целом. Одновременно создаются оригинальные жития, которые повествуют о русских святых Борисе и Глебе, Феодосии Печёрском (XI век) и других. Независимость политическая и церковная Киевской Руси лежала в основе оригинальных житий, которые во многом отходили от канонов греческой агиографии. Так в древнерусском житие можно прочесть, например, только об эпизоде из святых (убийство Бориса и Глеба) — жития мартириос. Внутренние монологи, эмоциональные диалоги, не присущие греческой традиции, характерны для древнерусской агиографии, равно как и исторические события, бытовые сцены:

- житие Леонтия Ростовского (XII век);

- военно-патриотические повести Житие Александра Невского;

- Довмонта Псковского (XII—XIV века);

- сказка (житие Петра и Февронии, Ермолая-Еразма XV—XVI века)[8][3].

Второе влияние культуры южных славян (конец XIV — начало XV века) развивало в русской агиографии стиль «плетения словес», который характеризовался эмоциональностью и психологизмом повествования. Авторы житий создали агиографические тексты, которые ценятся и в настоящее время:

- митрополит Киприан «Житие митрополита Петра»,

- Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского» и другие.

В период правления Ивана Грозного увеличилось количество русских святых, были написаны их жития и объединены в Великих Четьих-Минеях (12 томов). В XV—XVII веках создавалось особенно много Житий о монахах Русского Севера. В агиографические тесты стиль вносились черты реальной жизни и жития всё больше сближались с бытовой повестью. Во второй половине XVII — начале XVIII века создавались жития, об участниках религиозного раскола: «Житие Ивана Неронова», «Житие Морозовой», «Кирилла Выгорецкого» и другие. Житийный жанр приобрёл поучительно-полемические черты: Жития Аввакума, Епифания[8][9].

По чину святости и социальным особенностям в древнерусской житийной литературе главными героями были: подвижники во славу Церкви и создателей монастырей (Александр Свирский, Варлаам Хутынский, Авраамий Ростовский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский и другие); иерархи Русской Церкви — митрополитов (Алексий, Ион, Киприан, Петр, Филипп); юродивые (Василий Блаженный, Иоанн Устюжской, Михаил Клопской и другие); князья (Александр Невский, Борис и Глеб, князь Владимир, Дмитрий Донской и другие). Житий о святых русских жёнах немного, среди героинь: Анна Кашинская, Евфросиния Полоцкая, Евфросиния Суздальская, Иулиания Вяземская, Иулиания Осорьина, княгиня Ольга[8][9].

Житийные тексты Руси оформлялись в двух типах сборников: Четьи-Минеи и Про́лог.Минейные жития предназначались для повседневного чтения, читались за монастырской трапезой и проложные (краткие) жития для богослужебной практики[3].

Создатель сборника русских житий Святитель Дмитрий Ростовский являлся одним из читаемых: в семье императора Николая II его сборник «Жития святых» читался ежедневно. Первое московское издание этого сборника хранится в музее—заповеднике «Коломенское»[10][11].

Житие даёт современному читателю представление об идеале человека в Древней Руси, о понимании древнерусским человеком праведности и добродетелей[8].

Справедливы слова учёного-исследователя древнерусской литературы Дмитрия Сергеевича Лихачёва и в отношении жития[12]:

Перед нами как бы сразу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании.— Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Примечания[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Попцов А. Житийная литература // Энциклопедия. Всемирная история : сайт. — 2011.

- ↑ Житие. Словарь литературоведческих терминов. Проверено 4 июня 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Жития на русской почве. Русский язык: через прошлое в будущее. Проверено 4 июня 2024.

- ↑ Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — М.,: Наука, 1979. — С. 101—102. — 367 с.

- ↑ Игумен Дамаскин (Орловский) и другие Жития новомучеников и исповедников российских XX века Московской епархии / под общей редакцией Митрополита Крутицкого Коломенского Ювеналия. — Тверь: Булат, 2002—2006. — 2152 с.

- ↑ Старцева Е. В. Жанр жития в русской литературе начала XXI века: к проблеме авторской оценки // Молодой ученый : журнал. — 2020. — № 50(340). — С. 578—580.

- ↑ Трофимов Д. Что такое житийная икона и как ее читать? // Фома : журнал. — 2015. — № 2(142).

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Яковлева А. Житие как жанр древнерусской литературы. Русская народная линия. Православие. Самодержавие. Народность. Информационно—аналитическая служба. Проверено 13 марта 2019.

- ↑ 9,0 9,1 Житийная литература. Русская и зарубежная литература. Проверено 4 июня 2024.

- ↑ Издание «Жития святых. Москва: Синодальная типография, 1759 г.», 1759 г., Димитрий Ростовский. Музейная Москва онлайн. Проверено 4 июня 2024.

- ↑ Димитрий. Православная энциклопедия. Проверено 4 июня 2024.

- ↑ Еugene Читая Д.С.Лихачёва: Семь уроков из жизни и книг академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Отдел образования и просвещения Новосибирской епархии (2012-04-01). Проверено 3 июня 2024.

Ссылки[править]

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Житийная литература», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|