История нейронаук

История нейронаук берёт своё начало с с ранних периодов истории, свидетельства того варьируются от древнеегипетских мумий до научных исследований «глобул» и нейронов в XVIII веке. Ранние цивилизации не располагали средствами для получения знаний о человеческом мозге, поэтому их предположения о внутреннем устройстве разума были неточными. Ранние представления о функции мозга считали его своего рода «наполнителем черепа». В Древнем Египте, начиная с позднего Среднего царства, при подготовке к мумификации мозг регулярно удаляли, поскольку считалось, что сердце является центром интеллекта[1]. Согласно Геродоту, на первом этапе мумификации «наиболее совершенным методом является извлечение как можно большей части мозга с помощью железного крюка, а то, что крюк не может достать, смешивается с лекарствами»[2]. В течение следующих пяти тысяч лет это представление изменилось: теперь мозг считается центром интеллекта[3].

Древний мир[править]

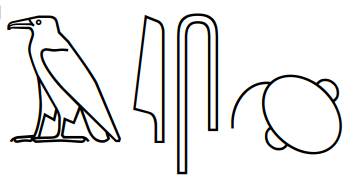

Самое раннее упоминание о мозге встречается в хирургическом папирусе Эдвина Смита, написанном в XVII веке до нашей эры. Иероглиф, обозначающий мозг, встречается в этом папирусе восемь раз и описывает симптомы, диагноз и прогноз двух пациентов с ранениями головы и сложными переломами черепа. Оценки автора папируса (полевого хирурга) указывают на то, что древние египтяне имели смутное представление о последствиях черепно-мозговой травмы. Хотя симптомы описаны хорошо и подробно, отсутствие медицинских прецедентов очевидно. Автор отрывка отмечает «пульсацию обнажённого мозга» и сравнивает поверхность мозга с рябью медного шлака (который действительно имеет извилистый узор). Латеральность травмы была связана с латеральностью симптомов, и были описаны как афазия («он не говорит с тобой»), так и судороги («он сильно дрожит») после травмы головы[4].

Наблюдения древних цивилизаций за человеческим мозгом свидетельствуют лишь об относительном понимании основных механизмов и важности безопасности черепа. Кроме того, учитывая, что общий консенсус в медицинской практике, касающейся анатомии человека, был основан на мифах и суевериях, мысли полевого хирурга кажутся эмпирическими и основанными на логических выводах и простых наблюдениях[4][5].

В Древней Греции интерес к мозгу начался с работ Алкмеона, который, по-видимому, провёл вскрытие глаза и связал мозг со зрением. В Древней Греции интерес к мозгу начался с работ Алкмеона, который, по-видимому, провёл вскрытие глаза и связал мозг со зрением. Он также предположил, что мозг, а не сердце, является органом, управляющим телом (то, что стоики называли гегемониконом), и что чувства зависят от мозга. Согласно древним свидетельствам, Алкмеон считал, что способность мозга синтезировать ощущения делает его также местом хранения воспоминаний и мыслей[5]. Автор «О священной болезни», части корпуса Гиппократа, также считал мозг местом расположения интеллекта.

Спор о гегемониконе продолжался среди древнегреческих философов и врачей в течение очень долгого времени. В IV веке до н. э. Аристотель считал, что сердце является центром интеллекта, а мозг — механизмом охлаждения крови. Он рассуждал, что люди более рациональны, чем животные, потому что, помимо прочего, у них более крупный мозг, который охлаждает их горячую кровь[6]. С другой стороны, в эллинистический период Герофил и Эразистрат из Александрии занимались исследованиями, которые включали вскрытие человеческих тел, и предоставили доказательства примата мозга. Они подтвердили различие между большим и малым мозгом и идентифицировали желудочки и твёрдую мозговую оболочку. Их работы в настоящее время в основном утрачены, и нам известно об их достижениях в основном из вторичных источников. Некоторые из их открытий пришлось заново сделать через тысячелетие после их смерти[5].

Во времена Римской империи греческий врач и философ Гален вскрывал мозг быков, макак, свиней и других млекопитающих. Он пришёл к выводу, что, поскольку мозжечок более плотный, чем головной мозг, он должен контролировать мышцы, а головной мозг, будучи мягким, должен быть местом обработки сенсорной информации. Гален также выдвинул теорию, что мозг функционирует за счёт движения животных духов через желудочки. Он также отметил, что определённые спинномозговые нервы контролируют определённые мышцы, и выдвинул идею взаимного действия мышц. Только в XIX веке, в работах Франсуа Маженди и Чарльза Белла, понимание функции спинного мозга превзошло понимание Галена[5][6].

От средневековья до начала Нового времени[править]

Исламская медицина в средние века была сосредоточена на взаимодействии ума и тела и подчёркивала необходимость понимания психического здоровья. Около 1000 года Аз-Захрави, живший в исламской Иберии, проводил обследование неврологических пациентов и хирургическое лечение черепно-мозговых травм, переломов черепа, травм позвоночника, гидроцефалии, субдуральных выпотов и головных болей[7]. В Персии Ибн-Сина (Авиценна) представил подробные знания о переломах черепа и их хирургическом лечении[8]. Ибн-Сина считается некоторыми учёными отцом современной медицины[9][10][11]. Он написал 40 трудов по медицине, наиболее известным из которых является «Канон врачебной науки», медицинская энциклопедия, которая на протяжении почти ста лет была основным учебником в университетах. Он также объяснил такие явления, как бессонница, мания, галлюцинации, кошмары, деменция, эпилепсия, инсульт, паралич, головокружение, меланхолия и тремор. Он описал состояние, схожее с шизофренией, которое он назвал «джунун муфрит» и которое характеризовалось возбуждением, нарушениями поведения и сна, неадекватными ответами на вопросы и периодической неспособностью говорить. Авиценна также открыл мозжечок, который он просто назвал «вермис», и хвостатое ядро. Оба термина до сих пор используются в нейроанатомии. Он был первым, кто связал психические нарушения с дефектами среднего желудочка или лобной доли головного мозга[12]. Абу-ль-Касим, Ибн Рушд, Ибн Зухр и Маймонид, действовавшие в средневековом мусульманском мире, также описали ряд медицинских проблем, связанных с мозгом

Между XIII и XIV веками первые учебники по анатомии в Европе, включавшие описание мозга, были написаны Мондино де Луцци и Гвидо да Виджевано[13][14].

Ренессанс[править]

Работа Андреаса Везалия с трупами людей выявила проблемы в галеновской анатомии. Везалий отметил многие структурные особенности как мозга, так и нервной системы в целом во время своих вскрытий[15]. Помимо записи многих анатомических особенностей, таких как путамен и мозолистое тело, Везалий предложил, что мозг состоит из семи пар «мозговых нервов», каждый из которых имеет свою специализированную функцию. Другие учёные продолжили работу Везалия, добавив свои собственные подробные эскизы человеческого мозга[15].

Научная революция[править]

В XVII веке Рене Декарт изучал физиологию мозга и предложил теорию дуализма для решения вопроса о связи мозга с разумом. Он предположил, что шишковидная железа является местом взаимодействия разума с телом, после того как зафиксировал механизмы мозга, ответственные за циркуляцию спинномозговой жидкости. Ян Сваммердам поместил отрезанный бедренный мускул лягушки в герметичный шприц с небольшим количеством воды в конце и, когда он вызвал сокращение мышцы, раздражая нерв, уровень воды не поднялся, а наоборот, немного понизился, опровергнув теорию воздухоплавателя. Идея о том, что стимуляция нервов приводит к движению, имела важные последствия, поскольку выдвинула идею о том, что поведение основано на стимулах[16]. Томас Уиллис изучал мозг, нервы и поведение для разработки методов лечения неврологических заболеваний. Он подробно описал строение ствола мозга, мозжечка, желудочков и полушарий головного мозга.

Новое время[править]

Роль электричества в нервах была впервые обнаружена на препарированных лягушках Луиджи Гальвани, Лючия Галеацци Гальвани и Джованни Альдини во второй половине XVIII века. В 1811 году Сезар Жюльен Жан Легаллуа впервые определил специфическую функцию области мозга. Он изучал дыхание при вскрытии животных и повреждениях и обнаружил центр дыхания в продолговатом мозге[17]. В период с 1811 по 1824 год Чарльз Белл и Франсуа Мажанди путём вскрытия и вивисекции обнаружили, что вентральные корешки в позвоночнике передают двигательные импульсы, а задние корешки получают сенсорную информацию (закон Белла — Мажанди)[18]. В 1820-х годах Жан Пьер Флоран был пионером экспериментального метода локализованных повреждений мозга у животных с описанием их влияния на двигательные функции, чувствительность и поведение. Он пришёл к выводу, что удаление мозжечка приводит к движениям, которые «не являются регулярными и скоординированными»[19]. В 1843 году Карло Маттеуччи и Эмиль Дюбуа-Реймон продемонстрировали, что нервные волокна передают электрические сигналы[20]. В 1850 году Герман фон Гельмгорт измерил скорость их распространения, которая составляла от 24 до 38 метров в секунду[21].

В 1848 году Джон Мартин Харлоу описал случай, когда Финиас Гейдж получил прокол лобной доли мозга железным прутом при неком взрыве. Он стал предметом исследования связи между префронтальной корой и исполнительными функциями[22]. В 1861 году Поль Брока услышал о пациенте больницы Бисетр, который в течение 21 года страдал прогрессирующей потерей речи и параличом, но не терял понимания и умственных функций. Брока провёл вскрытие и установил, что у пациента было повреждение лобной доли левого полушария головного мозга. В 1865 году Брока опубликовал результаты вскрытий двенадцати пациентов. Его работа вдохновила других на проведение тщательных вскрытий с целью установления связи между другими областями мозга и сенсорными и моторными функциями. Другой французский невролог, Марк Дакс, сделал аналогичные наблюдения на поколение раньше[23].

Гипотеза Брока была поддержана Густавом Фричем и Эдуардом Гитцигом, которые в 1870 году обнаружили, что электрическая стимуляция моторной коры вызывает непроизвольные мышечные сокращения определённых частей тела собаки, а также наблюдениями за эпилептическими пациентами, проведёнными Джоном Хьюлингсом Джексоном, который в 1870-х годах правильно вывел организацию моторной коры, наблюдая за прогрессированием приступов по всему телу. Карл Вернике далее развил теорию специализации определённых структур мозга в понимании и производстве речи. Ричард Кэтон в 1875 году представил свои открытия об электрических явлениях в полушариях головного мозга кроликов и обезьян. В 1878 году Герман Мунк обнаружил у собак и обезьян, что зрение локализовано в затылочной коре головного мозга[24], Дэвид Феррье в 1881 году обнаружил, что слух локализован в верхней височной извилине, а Харви Кушинг в 1909 году обнаружил, что осязание локализовано в постцентральной извилине[25]. Современные исследования по-прежнему используют цитоархитектонические (относящиеся к изучению структуры клеток) анатомические определения Корбиниана Бродмана из этой эпохи, продолжая показывать, что отдельные области коры активируются при выполнении определённых задач[23].

Исследования мозга стали более совершенными после изобретения микроскопа и разработки Камилло Гольджи в конце 1890-х годов метода окрашивания, в котором использовалась соль хромата серебра для выявления сложных структур отдельных нейронов. Его техника была использована Сантьяго Рамон-и-Кахалем и привела к формированию нейронной доктрины, гипотезы о том, что функциональной единицей мозга является нейрон. Гольджи и Рамон-и-Кахаль разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1906 году за свои обширные наблюдения, описания и классификацию нейронов во всём мозге. Гипотезы нейронной доктрины были подкреплены экспериментами, проведёнными после пионерских работ Гальвани по электрической возбудимости мышц и нейронов. В 1898 году британский учёный Джон Ньюпорт Лэнгли впервые ввёл термин «вегетативный» при классификации соединений нервных волокон с периферическими нервными клетками[26]. Лэнгли известен как один из отцов теории хемрецепторов и как создатель концепции «рецептивного вещества»[27][28]. В конце XIX века Фрэнсис Гоч провёл несколько экспериментов по изучению функций нервной системы. В 1899 году он описал «невозбудимую» или «рефрактерную фазу», которая происходит между нервными импульсами. Его основное внимание было сосредоточено на том, как взаимодействие нервов влияет на мышцы и глаза[29].

В 1887 году Генрих Оберштайнер основал «Институт анатомии и физиологии ЦНС», позже названный Неврологическим или Институтом Оберштайнера при Венском медицинском университете. Это было одно из первых в мире учреждений, занимавшихся исследованием мозга. Он изучал кору мозжечка, описал зону Редлиха-Оберштайнера (граница между центральной нервной системой (ЦНС) и периферической нервной системой (ПНС).)и в 1888 году написал одну из первых книг по нейроанатомии. Роберт Барани, который занимался физиологией и патологией вестибулярного аппарата, учился в этой школе и окончил её в 1900 году. Позже Оберштайнера сменил Отто Марбург[30].

XX век[править]

В XX веке нейронаука начала признаваться в качестве отдельной единой научной дисциплины, а не как изучение нервной системы, являющееся частью различных наук.

Институты и организации[править]

В результате растущего интереса к нервной системе было создано несколько известных институтов и организаций в области нейронаук, которые служат форумом для всех нейробиологов. Крупнейшей профессиональной организацией в области нейронаук является Общество нейронаук (Society for Neuroscience — SFN), которое базируется в США, но включает в себя многих членов из других стран.

| Основание | Наименование |

|---|---|

| 1887 | Институт Оберштайнера при медицинском факультете Венского университета[31] |

| 1903 | Комиссия по мозгу Международной ассоциации академий[32] |

| 1907 | Психоневрологический институт при Санкт-Петербургской государственной медицинской академии |

| 1909 | Центральный институт исследований мозга в Амстердаме, ныне Нидерландский институт нейронаук |

| 1947 | Национальный институт психического здоровья и неврологии, Бангалор, Индия |

| 1950 | Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН |

| 1960 | Международная организация по исследованию мозга |

| 1963 | Международное общество нейрохимии |

| 1968 | Европейское общество по изучению мозга и поведения |

| 1968 | Британская ассоциация по нейронаукам[33] |

| 1969 | Общество нейронаук |

| 1997 | Национальный центр исследований мозга, Манесар, Индия |

В 2013 году в США была объявлена инициатива BRAIN[34]. В 2017 году была создана Международная инициатива по изучению мозга[35], в которую в настоящее время входят более семи национальных инициатив по исследованию мозга (США, Европа, Институт Аллена, Япония, Китай, Австралия, Канада, Корея, Израиль)[36], охватывающих четыре континента.

Примечания[править]

- ↑ Китова А. О. Мумификация в древнем Египте: история изучения, современные методы исследования // Египет и сопредельные страны. — 2016. — № 4.

- ↑ Китова А. О. Трансназальная краниотомия в практике извлечения головного мозга (особенности древнеегипетской мумификации по материалам из гробницы ТТ 23 в Луксоре) // Египет и сопредельные страны. — 2020. — № 2. — DOI:10.24412/2686-9276-2020-2-3959

- ↑ Дудко Светлана Анатольевна Этапы становления и тенденции развития нейрообразования в мире. // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. — 2020. — № 2. — DOI:10.24411/2712-827X-2020-10201

- ↑ 4,0 4,1 Kandel ER Principles of Neural Science. — 4th. — New York: McGraw-Hill, 2000. — ISBN 978-0-8385-7701-1.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Gross, Charles G. (1987), "Neuroscience, Early History of", in Adelman, George, «Encyclopedia of Neuroscience», Birkhauser Verlag AG, сс. 843–847, ISBN 978-3764333331, <http://www.princeton.edu/~cggross/Hist_Neurosci_Ency_neurosci.pdf>. Проверено 25 ноября 2013.

- ↑ 6,0 6,1 Bear M.F. Neuroscience: Exploring the Brain. — Baltimore: Lippincott, 2001. — ISBN 978-0-7817-3944-3.

- ↑ (1986-07-01) «Al-Zahrawi and Arabian neurosurgery, 936–1013 AD». Surgical Neurology 26 (1): 92–95. DOI:10.1016/0090-3019(86)90070-4. ISSN 0090-3019. PMID 3520907.

- ↑ (2009-07-01) «What does Al-Qanun Fi Al-Tibb (the Canon of Medicine) say on head injuries?». Neurosurgical Review 32 (3): 255–263; discussion 263. DOI:10.1007/s10143-009-0205-5. ISSN 1437-2320. PMID 19437052.

- ↑ (1 December 2012) «Avicenna's Canon of Medicine: A Look at Health, Public Health, and Environmental Sanitation». Archives of Iranian Medicine 15 (12): 785–9. PMID 23199255. “Avicenna was a well-known Persian and a Muslim scientist who was considered to be the father of early modern medicine.”

- ↑ Colgan Richard Advice to the Young Physician: On the Art of Medicine. — Springer Science & Business Media. — ISBN 978-1-4419-1034-9.

- ↑ Roudgari, Hassan (28 December 2018). «Ibn Sina or Abu Ali Sina (ابن سینا c. 980 –1037) is often known by his Latin name of Avicenna (ævɪˈsɛnə/).». Journal of Iranian Medical Council 1 (2): 0. ISSN 2645-338X. “Avicenna was a Persian polymath and one of the most famous physicians from the Islamic Golden Age. He is known as the father of early modern medicine and his most famous work in Medicine called "The Book of Healing", which became a standard medical textbook at many European universities and remained in use up to the recent centuries.”

- ↑ Mohamed, Wael MY (December 2012). «Arab and Muslim Contributions to Modern Neuroscience». IBRO History of Neuroscience: 255.

- ↑ (2016-03-01) «Renaissance Neurosurgery: Italy's Iconic Contributions». World Neurosurgery 87: 647–655. DOI:10.1016/j.wneu.2015.11.016. ISSN 1878-8769. PMID 26585723.

- ↑ (2007-01-01) «The neuroanatomical plates of Guido da Vigevano». Neurosurgical Focus 23 (1): E15. DOI:10.3171/foc.2007.23.1.15. ISSN 1092-0684. PMID 17961048.

- ↑ 15,0 15,1 (1993) «Vesalius and the nervous system». Verhandelingen – Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie 55 (6): 533–576. PMID 8209578.

- ↑ Cobb M (2002). «Timeline: Exorcizing the animal spirits: Jan Swammerdam on nerve function». Nature Reviews Neuroscience 3 (5): 395–400. DOI:10.1038/nrn806. PMID 11988778.

- ↑ Bruce Fye, W. (1995). «Julien Jean César Legallois» (en). Clinical Cardiology 18 (10): 599–600. DOI:10.1002/clc.4960181015. PMID 8785909.

- ↑ (July 2008) «Medicosocial problems engendered with the discovery of the Bell–Magendie Law». Neurosurgery 63 (1): 164–171; discussion 171–172. DOI:10.1227/01.NEU.0000335083.93093.06. ISSN 1524-4040. PMID 18728581.

- ↑ (2002) «The History of the Development of the Cerebellar Examination». Seminars in Neurology 22 (4): 375–384. DOI:10.1055/s-2002-36759. PMID 12539058.

- ↑ Finkelstein Gabriel Emil du Bois-Reymond: Neuroscience, Self, and Society in Nineteenth-century Germany. — Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2013. — ISBN 9781461950325.

- ↑ Cahan David Helmholtz: A Life in Science. — Chicago; London: The University of Chicago Press, 2018. — P. 90–95. — ISBN 978-0-226-48114-2.

- ↑ Macmillan, Malcolm (2001-08-01). «John Martyn Harlow: Obscure Country Physician?». Journal of the History of the Neurosciences 10 (2): 149–162. DOI:10.1076/jhin.10.2.149.7254. ISSN 0964-704X. PMID 11512426.

- ↑ 23,0 23,1 Principles of Neural Science, 4th ed. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessel, eds. McGraw-Hill: New York, NY. 2000.

- ↑ Fishman, Ronald S. (1995). «Brain wars: Passion and conflict in the localization of vision in the brain» (en). Documenta Ophthalmologica 89 (1–2): 173–184. DOI:10.1007/BF01203410. ISSN 0012-4486. PMID 7555576.

- ↑ (1 May 1909) «A Note Upon the Faradic Stimulation of the Postcentral Gyrus in Conscious Patients.1» (en). Brain 32 (1): 44–53. DOI:10.1093/brain/32.1.44. ISSN 0006-8950.

- ↑ Langley, J. N. (1898-07-26). «On the Union of Cranial Autonomic (Visceral) Fibres with the Nerve Cells of the Superior Cervical Ganglion». The Journal of Physiology 23 (3): 240–270. DOI:10.1113/jphysiol.1898.sp000726. ISSN 0022-3751. PMID 16992456.

- ↑ Langley J.N. (1905). «On the reaction of cells and of nerve-endings to certain poisons, chiefly as regards the reaction of striated muscle to nicotine and to curari». J Physiol 33 (4–5): 374–413. DOI:10.1113/jphysiol.1905.sp001128. PMID 16992819.

- ↑ Maehle A.-H. (2004). «"Receptive Substances": John Newport Langley (1852–1925) and his Path to a Receptor Theory of Drug Action». Med Hist 48 (2): 153–174. DOI:10.1017/s0025727300000090. PMID 15151102.

- ↑ (1913) «Francis Gotch, D.Sc., F.R.S., Waynflete Professor Of Physiology In The University Of Oxford». The British Medical Journal 2 (2742): 153–154. ISSN 0007-1447.

- ↑ Jellinger, K. A. (2006). «A short history of neurosciences in Austria». Journal of Neural Transmission 113 (3): 271–282. DOI:10.1007/s00702-005-0400-7. ISSN 0300-9564. PMID 16453085.

- ↑ (2008) «125th anniversary of the Institute of Neurology (Obersteiner Institute) in Vienna. "Germ Cell" of interdisciplinary neuroscience». Clinical Neuropathology 27 (6): 439–443. DOI:10.5414/NPP27439. ISSN 0722-5091. PMID 19130743.

- ↑ Richter, J. (2000). «The brain commission of the international association of academies: the first international society of neurosciences». Brain Research Bulletin 52 (6): 445–457. DOI:10.1016/S0361-9230(00)00294-X. ISSN 0361-9230. PMID 10974483.

- ↑ Reynolds, Edward H. (2017-12-26). «The origins of the British Neuroscience Association». Neuroscience 367: 10–14. DOI:10.1016/j.neuroscience.2017.09.057. ISSN 1873-7544. PMID 29066383.

- ↑ International Brain Initiative (en-CA). International Brain Initiative. Проверено 24 июля 2025.

- ↑ International Brain Initiative | The Kavli Foundation. www.kavlifoundation.org. Архивировано из первоисточника 5 февраля 2020. Проверено 29 мая 2019.

- ↑ (2018) «Neuroethics Questions to Guide Ethical Research in the International Brain Initiatives» (en). Neuron 100 (1): 19–36. DOI:10.1016/j.neuron.2018.09.021. PMID 30308169.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «История нейронаук», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |