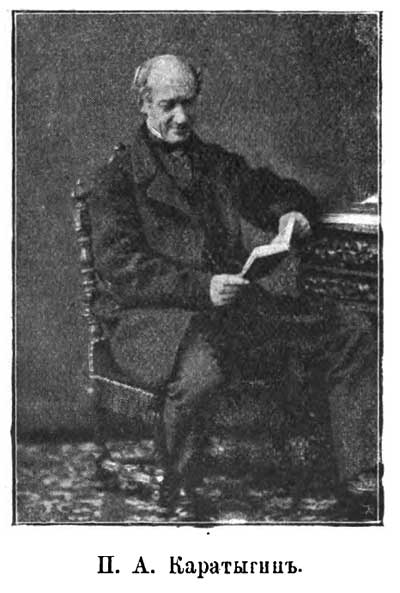

Пётр Андреевич Каратыгин

| Пётр Андреевич Каратыгин | |

|---|---|

| |

| Дата рождения: | |

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Профессия: |

драматический актёр, драматург |

| Гражданство: |

Российская империя |

| Театр: | |

Пётр Андреевич Каратыгин (29 июня (11 июля) 1805, Петербург — 24 сентября (6 октября) 1879) — русский драматический актёр и драматург, автор 68 водевилей (в основном переводных)[1][2]; по другим источникам, ему принадлежит авторство 73 пьес, в том числе 46 водевилей[3][4].

Биография[править]

Родился в семье драматических актёров Петербургской императорской труппы Андрея Васильевича и Александры Дмитриевны Каратыгиных, был младшим братом выдающегося актёра-трагика Василия Андреевича Каратыгина (в семье было несколько детей — Петр Андреевич называет своих сестру и старших братьев: Александр, Василий и Дмитрий, служивших чиновниками[5]).

Семья родителей проживала в казенной маленькой, тесной квартире из четырех комнат (а детей было много) на Офицерской улице в Петербурге[5].

С самого своего рождения Пётр Каратыгин находился в обстановке театрального закулисья. Родители мечтали привлечь к артистической жизни и детей, а потому часто устраивали домашние спектакли, в которых обязаны были участвовать все их дети: шили костюмы, рисовали декорации и, кончено же, исполняли роли. Первым помощником в этих подготовках был князь Сумбатов. Петр Андреевич вспоминал об этих домашних спектаклях: «Труппа наша состояла, кроме трех моих братьев, сестры и меня, еще из некоторых близких наших знакомых, в том числе было семейство балетмейстера Вальберха»[5]. Зрителями были все знакомые и соседи, в том числе заглядывал и князь А. А. Шаховской. Именно благодаря этим домашним спектаклям, — замечает Петр Андреевич, — проявил себя его старший брат Василий Каратыгин. Талант Василия был замечен всеми присутствующими, и Шаховской пригласил его и другого брата Александра в свои ученики (он вел класс в Петербургском театральном училище). Александр отказался, а Василий, как известно, стал выдающимся русским трагиком[5].

Как и многие дети из артистических семей Петербургской императорской труппы, он учился в Петербургской театральной школе-пансионе, сначала поступив в класс балетмейстера Шарля Дидло, затем перейдя на драматическое отделение в класс к А. А. Шаховскому[5]. На сцену, как и все его одноклассники, он начал выходить еще учеником (в самый первый раз он сыграл в 1818 году 13-летним подростком роль Вильгельма в драме Коцебу «Эйлалия Мейнау» в бенефис артиста Боброва[5]). А по окончании учебы в 1823 году[2] был принят в Петербургскую императорскую труппу, где получил сначала амплуа вторых любовников, а потом — комиков[1].

Вторым его призванием (а по некоторым уверениям — даже первым) было литературное творчество. Он начал писать стихи и небольшие пьески еще в годы ученичества для постановок в театральной школе[5], а став актером, стал серьезно заниматься сочинительством пьес и переводами французских водевилей, эти пьесы постоянно шли на сцене, а Пётр Каратыгин сам же часто исполнял в них роли.

Он не считал себя выдающимся актером, и бывало, терпел неудачи на этом поприще, уходя со сцены под шиканье и улюлюканье зрительного зала — это было обидно, но он и сам знал, что актерство — это не его дело. Белинский писал об актерской деятельности Петра Андреевича Каратыгина: «талант односторонний, годный не для многих ролей, но тем не менее весьма замечательный» (Собр. соч., т. VIII, стр. 534)[3]. Сохранилось весьма нелицеприятное мнение об актерских способностях Петра Андреевича, данное одной из актрис его сыну, Петру Петровичу Каратыгину, когда тот пытался — весьма неудачно — тоже отдаться актерской профессии: «Как видно, Петр Андреевич сам учил своего сына; он передал ему все свои недостатки»[6]. А вот драматический актер А. А. Нильский, занимавший одно время вместе Петром Андреевичем одну уборную (комната актеров для переодевания, гримирования, отдыха и т. д.), напротив: считал Петра Каратыгин весьма одаренным комическим актером[7]. Того же мнения — об актерском даре П. А. Каратыгина — придерживался и другой артист Александр Алексеевич Алексеев (кстати, ученик П. А. Каратыгина), считавший своего учителя обладателем множества талантов: «В нем заключалось несколько дарований: он был хороший актер, прекрасный водевилист (оригинальных и переводных пьес у него около сотни), не дурный стихотворец, искусный художник и превосходный преподаватель драматического искусства»[8].

В 1832—1838 годах заведовал драматическим классом театрального училища[1]. К его педагогическим заслугам принадлежит то, что он разглядел незаурядный актерский дар в юном ученике декораторского отделения Александре Евстафиевиче Мартынове — будущем выдающемся драматическом артисте — и перевёл его в драматический класс[2][9]. Среди его знаменитых учеников: Семен Марковецкий, Пелагея Громова (1819—1887), оперный певец Фёдор Никольский и др.

Он сам оказался изображенным среди 223 выдающихся людей николаевской эпохи на картине художника Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге», на этом полотне он стоит сразу за балеринами Лаурой Пейсар и Луизой Круазетт — двумя звездами петербургской балетной сцены первой половины 1830-х годов, поделившими публику на «круазетистов» и «пейсаристов»[10] (его образ запечатлен под номером 177 — чтобы зрители не запутались, художник каждому портрету присвоил определенный номер; см.ст. Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге/Список изображений).

Постепенно актерская деятельность все больше уходила на второй план, отдавая предпочтение литературной. С конца 1850-х годов он и вовсе оставил актерское поприще, уйдя в писательство. Сочинял стихи и пьесы.

Свои пьесы он предоставлял и в императорские труппы, и частным антрепренерам даром, отказавшись вступить в общество драматических писателей. Часто для своих драматургических произведений он использовал пьесы французских или немецких литераторов, оставляя основной сюжет и переделывая детали обстановки на русский лад. Проблема авторских прав в те годы не шибко мешала жить русским драматургам, и многие этим пользовались. В итоге получалась этакая смесь «французского с нижегородским», что и было впоследствии названо «настоящим русским водевилем». Правда, помимо импортных переделок Петр Андреевич сочинял и собственные авторские произведения.

Его пьесы, пусть и не несли новых тенденций и не претендовали на выдающиеся творения, но отвечали вкусам публики и пользовались успехом благодаря злободневности сюжета, живому диалогу, занимательности сюжета, юмору и яркому острословию[11]. Шутки из его водевилей повторялись зрителями и становились народными[2].

Каратыгин понимал театр как легкую игру и не принимал реалистического направления с его демократическими тенденциями, в русле которого стала развиваться русская литература в это время[3]. Особенно это проявилось в его водевиле «Натуральная школа» (1847 г.), где он едко высмеял новое демократическое направление русской литературы, так и называемое — «Натуральная школа» и представленное тогда молодыми литераторами (Николай Некрасов, Дмитрий Григорович, Иван Тургенев, Александр Герцен, Иван Панаев, Евгений Гребёнка, Владимир Даль), объединившимися под идейным влиянием В. Г. Белинского в журнале «Отечественные записки». Позиция Петра Андреевича Каратыгина была православно-монархическая и вполне соответствовала запросам власти.

Николай Первый открыто покровительствовал П. А. Каратыгину, причем в первую очередь как водевилисту. Об этом писал артист А. А. Алексеев, к воспоминаниям которого мы уже обращалась. После просмотра каратыгинского водевиля «Булочная» (1843 г.) император сам подошел к Петру Андреевичу и среди расточаемых похвал спросил: «Эта вещь твоя, или с французского?», а услышав в ответ, что водевиль оригинальный, придуманный самим Каратыгиным, похвалил его еще больше: «Ну, полное тебе спасибо! А за переводы я только полу-благодарю…»[8]. Кстати, по воспоминаниям того же А. А. Алексеева, императора часто при посещении театров сопровождал его брат великий князь Михаил Павлович, знаменитый остряк и каламбурист, и они с П.A. Каратыгиным постоянно соревновались в остроумных репликах, а император любил слушать их беседу и от души хохотал при удачных остротах того или другого, причем порой и сам пытался не отставать от них в находчивости и неожиданных едких замечаниях[8].

Пётр Андреевич писал не только пьесы, а стал вести записи о театре и людях театра, эти записи и поныне являются историческим материалом огромной важности, с документальной точностью повествующим о событиях и театральной культуре России середины 19 века, эпохи Николая Первого[12]. Многие его записи были опубликованы в журнале «Русская старина» в 1872—1879 гг. Впоследствии эти разрозненные мемуарные записи собрал и издал сын Петра Андреевича, Петр Петрович Каратыгин, так и назвав их — «Записки»[2]: впервые эти мемуары вышли в 1880 году — через год после кончины их автора, затем они много раз переиздавались и не утеряли интереса читателей до сих пор[13] (читать «Записки» П. А. Каратыгина).

К литературным талантам П. А. Каратыгина относится и авторство шуточных стихов и стихотворных эпиграмм. Многие из них неоднократно публиковались в газетах, а те, что не публиковались, актеры записывали и переписывали друг у друга. Петр Андреевич Каратыгин прославился как автор множества едких остроумных эпиграмм на злободневные политические, социальные и, конечно, театрально-литературные темы[14]. И уж тут спуску своим недругам он не давал. И это при том, что как вспоминал А. А. Алексеев: «Это был замечательный добряк, всеми любимый и уважаемый товарищ. Его все бесконечно любили и, вместе с тем, побаивались попасть ему „на зуб“. Он стяжал себе славу незаурядного остряка и каламбуриста. Петр Андреевич был необычайно веселый и интересный собеседник; как бы ни было велико общество, но он всегда завладевал всеобщим вниманием и составлял центр»[8].

А. А. Нильский писал в мемуарной книге: «Буквально не было ни одной пьесы, ни одного актера или дебютанта, которому не посвятил бы он несколько метких и правдивых строк». Впрочем, Петр Андреевич не был глух и к общественным событиям, и к политическим движениям, и к мелочам повседневной жизни, — все находило отклик в этом остроумном человеке. Например, во времена появления в России первых нигилисток, ратовавших за равноправность с мужчинами, Каратыгин написал следующее, пародируя популярный в то время романс «Красный сарафан»:

- «Не шей ты мне, матушка,

- Девичий наряд.

- Я оденусь иначе

- С головы до пят.

- Платье мы по новому

- Образцу сошьем,

- Чтоб с мужчиной разницы

- Не было ни в чем…»[7].

А вот — тоже из воспоминаний А. А. Нильского — эпиграмма на драматурга А. И. Манна:

- «У израильтян, у древних, в виде хлеба

- Слетала манна с неба,

- Потом уж дичь!

- В театре ж, в пьесах Манна,

- Уж не слетает манна,

- А прямо дичь».

Доставалось от него и репертуарному (театрально-литературному) комитету, организованному П. С. Фёдоровым. Однажды Каратыгин выискивал в архиве комитета пьесу, выбирая для своего бенефиса, но так и не нашел ничего интересного. Зато появилось четверостишие:

- «Из ящика всю выбрав требуху,

- Я двадцать пять пиес прочел в стихах и прозе,

- Но мне не удалось, как в басне петуху,

- Найти жемчужину в навозе».

Остроумные шутки и каламбуры, которые Петр Андреевич выдавал постоянно, причем неожиданно и метко, тоже записывались многими. Всё тот же А. А. Нильский вспоминал: «Однажды в нашу уборную вошел актер С-ин; автор нескольких неудачных пьес, ввязался в общий разговор, происходивший до него, и между прочим спросил Каратыгина:

— А помните ли вы, Петр Андреевич, мою драму, в которой и сами принимали участие? — Это которую же? — спросил Каратыгин. — „Царскую милость“, — с гордостью произнес автор название своего детища. — Ну, еще бы, мой друг: я ведь злопамятен»[7].

Еще одну, уже трагикомическую, историю рассказал в своих мемуарах артист Александр Алексеевич Алексеев. Речь шла об артисте той же труппы Петре Ивановиче Зуброве. Однажды после хорошего выпивона он пошел с другом Семеновым пешком домой, поскользнулся и сломал правую ногу. Врач залечил перелом, и хотя небольшая хромота осталась, Зубров вскоре уже вышел на сцену. А через некоторое время Зубров сломал другую — левую — ногу. На этот раз быстро залечить перелом не удалось, он ходил с костылями. Это было неудобно, и однажды он упал и еще раз сломал правую ногу уже в другом месте. Когда его друг Семенов вбежал с этим известием в гримерную к П. А. Каратыгину, где всегда было полно народу: «Петр Иванович еще ногу сломал!» — Каратыгин, не сумев сдержаться, в ужасе спросил: «Третью?». В ответ, конечно, последовал взрыв хохота. Хотя веселого было мало: после этого, третьего перелома Зубров уже не оправился, слег и скончался в 1873 году[8]. Приведенный трагический пример показывает лишь то, что и в этих случаях остроумие не покидало Петра Андреевича, составляя сущность его характера, его интеллектуальную самобытность.

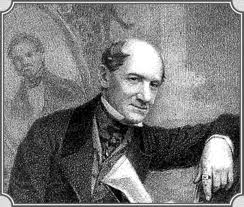

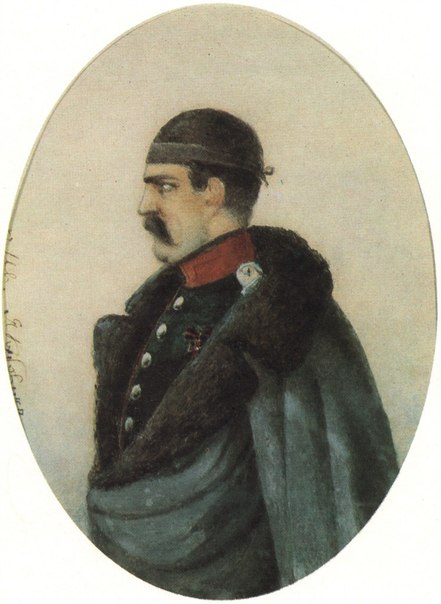

Но и этим не ограничивался талант Петра Каратыгина. Он был еще и художником и оставил галерею портретов — изображений своих современников — артистов, музыкантов, литераторов: среди созданных им портретов Грибоедов, Глинка, Брюллов, Гоголь, Мартынов[15].

Акварели П. А. Каратыгина (для увеличения кликнуть на каждое изображение):

Артист Осип Афанасьевич Петров.

Портрет Александра Ивановича Якубовича. 1825 г. (?). Бумага, акварель. 16,1x11,8 см (овал). Всероссийский музей А. С. Пушкина

Н. В. Гоголь на репетиции комедии «Ревизор». 1836 год. Хранится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) РАН[16]

Книга воспоминаний А. А. Нильского, которую мы уже цитировали, открывается и закрывается стихами Петра Андреевича, в качестве эпиграфа А. А. Нильский поставил стихотворение Петра Каратыгина, которое не утеряло своей современности (орфография источника соблюдена):

- На свете все комедианты,

- Но в нем не всякому успех:

- Не одинакие таланты

- Судьба назначила для всех.

- И если нам по общей смете,

- Взглянуть на свет из-за кулис,

- Так сколько же на белом свете,

- Пустых актеров и актрис!!!

- П. Каратыгин.

Скончался Петр Андреевич Каратыгин в 1879 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище[17].

Семейная жизнь[править]

Петр Андреевич был дважды женат.

- Первая жена: драматическая актриса Любовь Осиповна Дюрова (настоящая фамилия Дюр; 1805—1828), сестра выдающегося артиста Николая Осипович Дюра и родная племянница выдающейся русской балерины Евгении Ивановны Колосовой. Её двоюродная сестра Александра Колосова-Каратыгина, дочь Е. И. Колосовой, в феврале 1827 года стала женой Василия Андреевича Каратыгина, а на следующий, 1828 год, женились Пётр Каратыгин и Любовь Дюрова, но через несколько месяцев, в том же 1828 году, Любовь Осиповна скончалась от чахотки.

- Вторая жена — оперная певица Софья Васильевна Биркина (1811—1861)

- Среди его детей известность получил сын от второго брака: Пётр Петрович Каратыгин (1832—1888) — русский литератор, собрал воедино записи воспоминаний своего отца, которые издал в 1880 г.[18]; известен как автор серии исторических книг «Временщики и фаворитки» под псевдонимом Кондратий Биркин[19], до сих пор не утерявших читательского интереса.

Среди ролей[править]

- Эдуард (драма «Молодость Генриха V»), 1821

- Генрих («Гувернер в хлопотах» Мельвиля, переводчик Р. М. Зотов, премьера: 1824 в Большом Каменном театре)

- Тебальдо («Бомарше в Испании, или Брат-мститель» Л. Галеви), 1831

- Загорецкий («Горе от ума» А. С. Грибоедова — 26 января 1831 на сцене Александринского театра — первая полная постановка с цензурными правками)

- Рокшин («Игроки» А. С. Пушкина, 1834)

- Горас («Школа женщин» Мольера в переводе Н. И. Хмельницкого, 1835)

- Косинский («Райзбойники», пьеса Шиллера в авторизованном переводе Н. Н. Сандунова, 1835)

- Модест Рикар (1835, «Слесарь», авторы Ж. Баяр, Алексис, Э. Ванбербух)[20]

- Замухрышкин («Игроки» Н. В. Гоголя)

- Пауков («Архивариус» Федоровa)

- Раймонд Деспарьер (драма «Всё для дочери»)

- Граф Долиньи («Обман в пользу любви» П. Мориво в переводе П. А. Катенина)

- Владимир Иванович («Кузьма Рощин, рязанский разбойник» К. А. Бухтурина по произведению М. Н. Загоскина)

- Густав ("Карл XII при Бендерах Вульпиуса, перевод с немецкого А. И. Шеллера)

- Фон Фонк («Холостяк» И. С. Тургенева)

- Баранчевский («Не в свои сани не садись» А. Н. Островского, премьера в Александринском театре 19 февраля 1853)

- Оргон («Тартюф» Мольера);

- Агатов («Тетушка, или Она не так глупа» А. А. Шаховского)

- Любим («Урок холостым, или Наследники» М. Н. Загоскина)

- Ленский («Притворная неверность» А. С. Грибоедова и А. А. Жандра)

- Правдин — «Недоросль» Д. И. Фонвизина

- Герцог Ричмонд («Все или ничего» П. де Кока)

- Мелькур («Мария, или 17 лет из жизни Женщины» М. Ансело)

и др. (в Русской Википедии артисту приписывается роль Арбенина в лермонтовском «Маскараде» - это неверно: исполнителем роли, причем первым, был Василий Каратыгин, что подтверждено множеством источников).

исполнял роли в собственных водевилях:

- Сен-Феликс («Чудак-покойник, или Таинственный ящик»),

- Клейстер («Булочная, или Петербургский немец»)

- Клервиль («Жизнь или смерть, или Самоубийцы от любви» по водевилю Скриба и Дюмануара «Быть любимым и умереть»)

- Разгильдяев («Вицмундир»)

Пьесы П. А. Каратыгина[править]

Творческое наследие Петра Андреевича Каратыгина огромно. Многие его пьесы-водевили известны, публикуются и ставятся в театрах вплоть до наших дней.

- 1830 — «Знакомые незнакомцы» (первый водевиль; 12 февраля 1830, театр у Симеоновского моста (Новый театр), Петербургская императорская труппа[21]; премьера в Москве в Большом театре прошла 12 мая 1830 г.; затем водевиль игрался на сцене Малого театра (театр Казасси), в Эрмитажном театре и позже в первом представлении при открытии Михайловского театра 8 ноября 1833 вместе с балетом «Амур в деревне, или Крылатое дитя» (другое название: «Воспитанница амура»)[22][21]). Сам П. А. Каратыгин писал в воспоминаниях, что мотивом для пьесы послужила вражда двух известных журналистов: петербургского Булгарина и московского Полевого; Булгарина (в водевиле Сарказмов) играл Василий Иванович Рязанцев и был очень похож на своего реального персонажа — сам Булгарин узнал себя, к чему весьма благодушно отнесся, а чуть позже похвалил водевиль и Полевой (у Каратыгина Палубин), роль которого исполнял Петр Иванович Григорьев, в своем журнале «Московский телеграф» (пьеса был принята в Петербургскую труппу при одном условии — без гонорара автору, на что начинающий драматург сразу согласился, — и тут же начались репетиции, Николай Осипович Дюр подобрал музыку; но в премьерной афише имени автора не значилось; П. Каратыгин объяснял, что это было сделано специально по отношению к начинающим авторам: «понравится пьеса, публика вызовет автора, не понравится — и знать его ни к чему». Успех водевиля определил дальнейшую жизнь автора)[5].

- 1830 — «Сентябрьская ночь». Водевиль в 2 отделениях. Сюжет заимствован из повести Марлинского (А. А. Бестужева).

- «Горе без ума». Водевиль в 1 действии.

- «Смиренница, или Женщины между собою». Комедия в 1 действии. Переделка из французской комической оперы Далейрака «Молодая смиренница, или женщины между собою» («La jeune prude, ou Les femmes entre elles»). Текст Э. Дюпати[23][24] (по другим источникам, автор перевода Василий Каратыгин[25][26], но скорее всего, эти данные ошибочны, и авторство действительно принадлежит Петру Каратыгину[23][24])

- 1831 — «Жених двух невест, или Невеста двух женихов» (перевод с немецкого; в помещении Малого театра/бывш. театр Казасси)

- 1833 — «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть». Водевиль в 1 действии. Сюжет заимствован из комедии А. Коцебу «Don Ranudo de Colibrados»;

- 1934 — «Заёмные жёны, или Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь» (Les femmes d’emprunt). Комедия в 1 действии Ш. Варена (Charles Varin) и Деверже (Desvergers). Пер. с фр.

- «Молодые ключницы у старых холостяков, или Обочлись в расчете» (Les jeunes bonnes et les vieux garçons). Водевиль в 1 д. Деверже и Ш. Варена. Пер. с фр.

- «Чрезвычайное происшествие, или Лукреция нашего времени» (La grande aventure). Ком.-водевиль в 1 д. Э. Скриба и А.-Ф. Варнера (Antoine-François Varner). Пер. с фр.

- «Жизнь или смерть, или Самоубийцы от любви» (Еtre aime ou mourir!). Ком.-водевиль в 1 д. Э. Скриба и Ф. Дюмануара. Пер. с фр.

- «Мнимая г-жа Мелас, или Fanatico per la musicа». Ориг. шутка-водевиль в 1 д.;

- 1835 — «Лорнет, или Правда глаза колет» (Le lorgnon). Фантастический водевиль в 1 д. Э. Скриба. Пер. с фр. (21 января 1835 года в этом водевиле дебютировала Варвара Асенкова в бенефис своего педагога И. И. Сосницкого)

- 1835 — «Жена и зонтик, или Расстроенный настройщик» (Ma femme et mon parapluie). Водевиль в 1 д. Деверже, Лоренсена, Ш. Варена. Пер. с фр.

- 1835 — «Две женщины против одного мужчины, или Его не проведешь» (Deux femmes contre un homme). Водевиль в 1 д. Дюмануара и Брюнсвика. Пер. с фр.[27]; музыку к постановке этого водевиля в Петербургской императорской труппе сочинил выдающийся драматический актер Николай Дюр (см. видеоролик — песня из водевиля)

- «Сын природы, или Ученье свет, а неученье тьма». Комический водевиль в 3 действиях. Совместно с П. И. Григорьевым. Сюжет взят из романа Поля де Кока «L’homme de la nature, et l’homme police» («Человек природный и человек благовоспитанный»)[28]

- 1836 — «Ночной колокольчик». Водевиль в 1 д. Пер. с фр. (авторы Бартелеми, Бренсвик, В. Лери).

- 1837 — «Чиновник по особым поручениям». Водевиль в 1 д.

- 1838 — «Дом на Петербургской стороне, или Искусство не платить за квартиру». (L’art de ne pas payer son terme). Водевиль в 1 д. Перед. с фр.

- 1838 — «Ложа 1-го яруса на последний дебют Тальони». Анекдотический водевиль в 2 к.

- 1839 — «Первое июля в Петергофе». Шутка-вод. в 1 д.

- 1840 — «Ножка» (Les brodequins de Lise). Водевиль в 1 д. Лоренсена, Деверже и Г. Ваэза. Пер. с фр.

- «Авось или сцены в книжной лавке» — шутка-водевиль в одном действии. Представлена первый раз на Александринском театре 7 ноября 1840 г. в пользу актера г. Каратыгина 2. Напечатана в журнале «Репертуар русского театра» 1841 г. том 1.

- «Приключение на искусственных водах, или Что у кого болит, тот о том и говорит» (Bocquet, père et fils). Вод. в 2 д. Лоренсена, М.-Мишеля и Э. Лабиша. Перед. с фр.

- 1841 — «Чудак-покойник, или Таинственный ящик» (Les Merluchons, ou Après deux cents ans). Ком.-вод. в 1 д. М. Теолона, Н. Фурнье и С.Арну. Пер. с фр.

- 1842 — «Школьный учитель, или Дураков учить, что мертвых лечить» (Lе maitre d’école). Вод. в 1 д. Локруа (Joseph-Philippe Simon dit Lockroy) и О. Анисе-Буржуа. Пер. с фр.

- «Подставной и отставной» (Le plastron). Ком. в 2 д. с куплетами Ксавье (Ж. Сентина), Ф.-А. Дювера и Лозанна. Пер. с фр.

- «Три звездочки, или Урок в любви и астрономии» (Les trois étoiles). Вод. в 1 д. Л.Галеви и Э. Жема. Пер. с фр.

- «Демокрит и Гераклит, или Философы на Песках». Ком.- вод. в 1 д.

- 1843 — «Булочная, или Петербургский немец». Вод. в 1 д.

- «Генеральша, или Домашние дела» (Les aides-de-camp). Ком. в 1 д. с куплетами Ж. Баяра и Ф. Дюмануара. Перед. с фр.

- «Брюзга, или Максим Петрович Недоволин» (L’humoriste). Ком.-вод. в 1 д. Д.-Ш. Дюпети и Анри. Перед. с фр.

- «Пикник в Токсове, или Петербургские удовольствия» (в Малом театре в Москве пьеса шла под названием «Пикник в Кунцеве, или Московские удовольствия»[29]). Шутка-водевиль в 2 к. Сюжет заимств. из рассказа М. И. Воскресенского «Тринадцатый гость».

- «Тамбур-мажор, или Свободен от постоя» (Le tambour-major). Водевиль в 1 д. О. Анисе-Буржуа и Э. Бризбарра. Пер. с фр.

- «Нечего делать» (Quand ont n’a rien à faire). Комедия в 2 д. с куплетами Локруа и А. Сея. Пер. с фр.

- 1845 — «Вицмундир»

- «Поль и Полина, или Брат за сестру, сестра за брата» (Paul et Pauline). Ком.-вод. в 2 д. Ф.-А. Дювера и Лозанна. Перед. с фр.

- «Дон Кихот Ламанхский, рыцарь печального образа, и Санхо-Панса». Ком.-вод. в 2 д., 5 к., взятая из романа М. Сервантеса

- «Отелло на Песках, или Петербургский араб». Вод. в 1 д.

- «Павел Павлович с супругой». Комедия в 1 д. Перед. ком. А. Коцебу «Die eifersuchtige Frau».

- «Новый Самиель, или Право пожизненного владения». Ком.-вод. в 1 д. Сюжет заимств. из польск. комедии А. Фредро «Dozywocie»

- 1845 — «Война с тещей, или Насилу за ум взялись» (Le mari à la campagne, комедия в 3 действиях Ж. Баяра и Ж. Вайи); известна постановка 15 ноября 1845 г. в бенефис П. Г. Степанова, московский Большой театр.

- 1845 — «20, 40, 100» (Вrelan de Troupiers; ком.-вод. в 1 д. Дюмануара и Э. Араго). Пер. с фр. Н. П. Беккера и Д. Т. Ленского; известна постановка 15 ноября 1845 г. в бенефис П. Г. Степанова, московский Большой театр

- «Дагерротип, или Знакомые все лица». Шутка-вод. в 1 д. Совместно с В. А. Соллогубом.

- 1847 — «Натуральная школа» (в этом водевиле едко высмеял реалистическое и демократическое направление в русской литературе и театре[11])

- «Остриженные львы, или Живые покойники» (Deux lions rapes). Вод. в 1 д. Ж.-Б. Розье и Ш. Варена (Charles Varin). Пер. с фр.

- «Свадебный стол без молодых, или Старая любовь не ржавеет». Вод. в 1 д.

- «Горемычная свадьба, или Возвращение с Нижегородской ярмарки». Интермедия в 1 д. с пением, танцами и плясками

- «Дядюшка на трех ногах, или Хотел солгать, а сказал правду». Ком. в 1 д.

- «Небывалый брак, или Муж холостяк, а жена девица» (Mademoiselle ma femme). Вод. в 1 д. О. Лефрана и Э. Лабиша. Пер. с фр.

- «Коломенский Диоген, или Добрая ложь лучше худой правды» (Le misanthrope et l’auvergnat). Вод. в 1 д. П.-А. Любиза, Э. Лабиша и П. Сиродена. Пер. с фр.

- «Фальшивая тревога, или Не шути огнем — обожжешься» (Il ne faut pas jouer avec le feu). Ком. в 1 д. Кокатрикса. Перед. с фр.; 1851 г.

- «Запутанное дело, или С больной головы на здоровую» (Un service à Blanchard). Вод. в 1 д. Э. Моро и А. Делакура. Перед. с фр.

- «Бабушкина внучка» (La joie de la maison). Ком. в 3 д. О. Анисе-Буржуа и Ш.-А. Декурселя. Пер. с фр.

- «Русские святки». Картина старинного быта в 2 отд. с хорами, песнями и плясками

- «Вечный жид в новом роде, или Свадебный бал с препятствиями». Шутка-вод. в 1 д. с танцами. Перед. фр. вод. Л. Клервиля и Ш. Брота;

- «Петербургские дачи». Водевиль в 1 д.

- «Женская дружба, или Молодые вдовушки» (L’amitié des femmes). Ком. в 3 д. Э. Мазера. Пер. с фр.

- «Роковой колокольчик». Ком. в 1 д. Перед. с фр.

- «Черное пятно». Ком. в 4 д. Перед. с фр. ком. «Les médecins» Э. Бризбарра и Э. Ню;

- «Добрые люди с изнанки». Ком. в 3 д. Перед. «Les faux bonshommes» Т. Барьера и Э. Капендю;

- «Дело в трех шляпах» (Les trois chapeaux). Вод. в 2 д. Л. Геннекена. Пер. с фр.

- «Свадебный стол без молодых, или Старая любовь не ржавеет». Оригинальный водевиль в 1 д.

- «Маменькин сынок». Комедия в 3 д. Переделка комедии «Вébé» Э. Нажака и А. Геннекена

- «Разбитая чашка». Перевод водевиля Э.Гино

- 1878 — «Супруги в западне» (Les dominos roses). Ком. в 3 д. А. Делакура и А. Геннекена. Пер. с фр.

- 1878 — «Козёл отпущения» (последняя пьеса)

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Каратыгин Петр Андреевич

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Каратыгин, Петр Андреевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907. автор: Алексей Маркович Уманский

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Марков П. А., ред. Театральная энциклопедия. Т.3. М., 1964. С.1113 // Каратыгин Петр Андреевич

- ↑ КАРАТЫГИН Петр Андреевич

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 «Записки» П. А. Каратыгина

- ↑ А. Шаханов. Статья-послесловие. Кондратий Биркин. «Временщики и фаворитки», часть 1

- ↑ 7,0 7,1 7,2 A. A. Нильский. Актер с. — петербургских императорских театров. Закулисная хроника. 1856—1894. Издание Товарищества «Общественная Польза», Большая Подьяческая, д. № 39. Дозволено цензурою. С.-Петербург, 24 февраля 1900 г. (стр. 1 — 89)

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Воспоминания артиста императорских театров А. А. Алексеева. Записал М. В. Шевляков

- ↑ Мартынов Александр Евстафьевич

- ↑ «Как из школы театральной убежала Кох»

- ↑ 11,0 11,1 Русская национальная философия // Каратыгин, Петр Андреевич

- ↑ Биографический словарь. 2000 // Каратыгин Петр Андреевич

- ↑ «Записки» П. А. Каратыгина

- ↑ ТЕТРАДЬ ПЕТРА КАРАТЫГИНА

- ↑ Театр / Пётр Андреевич Каратыгин

- ↑ С. А. Тихомиров. Избранные записки о вологодской пушкиниане

- ↑ Тихвинское кладбище

- ↑ Каратыгин Пётр Петрович

- ↑ Кондратий Биркин

- ↑ ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА. Театральная мастерская (стр. 738)

- ↑ 21,0 21,1 История русского театра (стр. 538)

- ↑ Михайловский театр

- ↑ 23,0 23,1 История русского драматического театра : 1826—1845

- ↑ 24,0 24,1 История русского драматического театра: 1846—1861

- ↑ Театральная мастерская (стр. 56)

- ↑ Театральная мастерская (стр. 57)

- ↑ Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека

- ↑ Театральная мастерская

- ↑ Сайт Малого театра

- Родившиеся 11 июля

- Родившиеся в 1805 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Санкт-Петербурге

- Умершие 6 октября

- Умершие в 1879 году

- Литераторы

- Драматические актёры и актрисы

- Драматические актёры и актрисы Российской империи

- Петербургская императорская труппа

- Драматурги Российской империи

- Родившиеся 29 июня

- Умершие 24 сентября

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Династия: Каратыгины

- Похороненные на Тихвинском кладбище

![Н. В. Гоголь на репетиции комедии «Ревизор». 1836 год. Хранится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) РАН[16]](https://data.cyclowiki.org/images/b/b1/PetrKarGog.jpg)