Социальная история вирусов в Новое время

Социальная история вирусов в Новое время характеризуется новыми эпидемиями, захватившими Европу, в частности английской потливой горячкой и гриппом. Вирусы оспы и кори были занесены в Новый Свет европейцами во времена испанских завоеваний. В 1713 году оспа была завезена на кораблях из Индии в Южную Африку, а в 1789 году болезнь поразила Австралию[1]. В XVIII—XIX веках были открыты методы сначала вариоляции, а позже и вакцинации, что стало небывалым ранее научным прорывом в борьбе человечества с вирусами[2].

Английская потливая горячка[править]

Вскоре после победы Генриха Тюдора в битве при Босворте 22 августа 1485 года его армия внезапно заболела английской потливой горячкой, которую современные наблюдатели описывали как новую болезнь[3]. Эта болезнь, необычная тем, что поражала в основном богатых людей, могла возникнуть во Франции, где Генрих VII набирал солдат для своей армии[4]. Эпидемия поразила Лондон жарким летом 1508 года. Заражённые люди умирали в течение суток, и по всему городу было много смертей. Улицы были пусты, за исключением повозок, перевозивших тела, и король Генрих объявил город закрытым, сделав исключение для врачей и аптекарей[5]. Болезнь распространилась по Европе, достигнув Гамбурга в июле 1529 года, где в течение первых нескольких недель умерло от одной до двух тысяч человек[6].

В последующие месяцы она принесла хаос в Пруссию, Швейцарию и Северную Европу[7]. Последняя вспышка произошла в Англии в 1556 году[8]. Болезнь, унёсшая жизни десятков тысяч людей, вероятно, была гриппом[9] или схожей вирусной инфекцией[10], но записи того времени, когда медицина ещё не являлась наукой, могут быть недостоверными[11]. С развитием медицины как науки описания болезней стали менее расплывчатыми[12]. Хотя в то время медицина мало что могла сделать для облегчения страданий заражённых, были приняты меры по сдерживанию распространения болезней. Были введены ограничения на торговлю и передвижение, поражённые семьи были изолированы от своих общин, здания дезинфицировали, а скот убивали[13].

Грипп[править]

Упоминания о гриппозных инфекциях датируются концом XV — началом XVI веков[14], но инфекции почти наверняка существовали задолго до этого[15]. В 1173 году произошла эпидемия, которая, возможно, была первой в Европе, а в 1493 году вспышка того, что сейчас считается свиным гриппом, поразила коренных американцев на острове Эспаньола. Есть некоторые данные, позволяющие предположить, что источником инфекции были свиньи на кораблях Колумба[16]. Во время эпидемии гриппа, произошедшей в Англии в 1557—1559 годах, от инфекции умерло 5 % населения — около 150 000 человек. Смертность была почти в пять раз выше, чем во время пандемии 1918—1919 годов[8]. Первая пандемия, о которой имеются достоверные сведения, началась в июле 1580 года и охватила Европу, Африку и Азию[17]. Уровень смертности был высоким — в Риме умерло 8000 человек[18]. Следующие три пандемии произошли в XVIII веке, в том числе пандемия 1781—1782 годов, которая, вероятно, была самой разрушительной в истории[19].Она началась в ноябре 1781 года в Китае и в декабре достигла Москвы[18]. В феврале 1782 года она поразила Санкт-Петербург, а к маю достигла Дании[20]. В течение шести недель 75 % населения Великобритании было инфицировано, и пандемия вскоре охватила Америку[21].

Распространение вирусов[править]

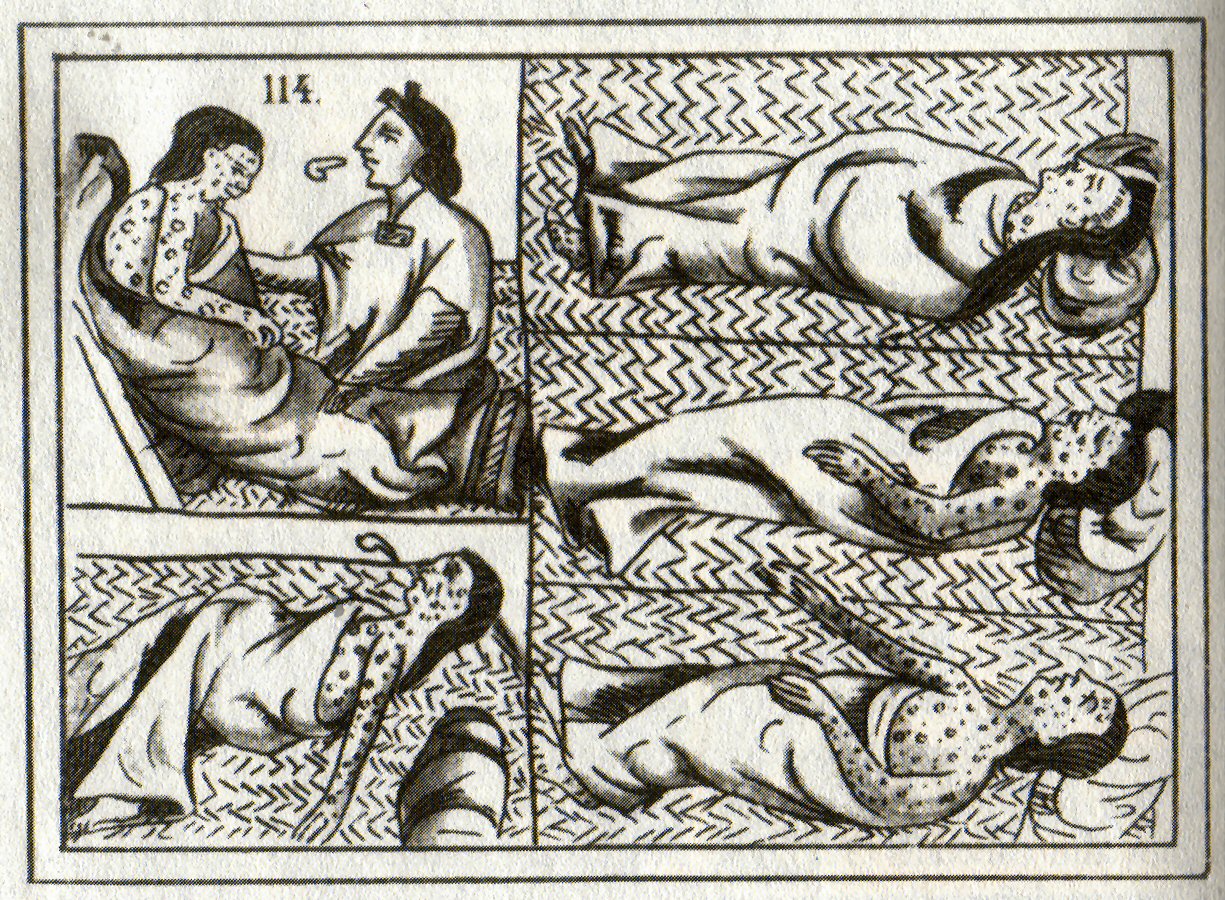

Америка и Австралия не знали кори и оспы до прибытия европейских колонистов в XV—XVIII веках[22]. Наряду с корью и гриппом, оспа была завезена в Америку испанцами[22]. Оспа была эндемична в Испании, куда была завезена маврами из Африки[23]. В 1519 году в столице ацтеков Теночтитлане в Мексике разразилась эпидемия оспы. Её начало положила армия Панфило де Нарваэса, который последовал за Эрнаном Кортесом из Кубы и имел на борту своего корабля африканского раба, больного оспой[23]. Когда испанцы наконец вошли в столицу летом 1521 года, они увидели её усыпанной телами жертв оспы[24].

Эта эпидемия, а также последующие эпидемии 1545—1548 и 1576—1581 годов в конечном итоге унесли жизни более половины коренного населения[25]. Большинство испанцев имели иммунитет; с армией менее 900 человек Кортес не смог бы победить ацтеков и завоевать Мексику без помощи оспы[26]. Многие коренные народы Америки были впоследствии практически уничтожены в результате непреднамеренного распространения болезней, завезённых европейцами[22]. За 150 лет после прибытия Колумба в 1492 году население коренных народов Северной Америки сократилось на 80 % из-за болезней, включая корь, оспу и грипп[27][28]. Ущерб, нанесённый этими вирусами, значительно помог европейцам в их попытках вытеснить и покорить коренное население[29][30].

К XVIII веку оспа была эндемична в Европе. В период с 1719 по 1746 год в Лондоне было пять эпидемий, а в других крупных европейских городах произошли крупные вспышки заболевания. К концу века от этой болезни ежегодно умирало около 400 000 европейцев[1]. В 1713 году оспа была завезена на кораблях из Индии в Южную Африку, а в 1789 году болезнь поразила Австралию[1]. В XIX веке оспа стала основной причиной смерти австралийских аборигенов[31].

Исследования и предпринимаемые меры[править]

В 1546 году Джироламо Фракасторо (1478—1553) написал классическое описание кори. Он считал, что болезнь вызывается «семенами» (seminaria), которые передаются от человека к человеку. В 1670 году эпидемия поразила Лондон, о чём записал Томас Сиденхем (1624—1689), который считал, что она вызвана токсичными парами, исходящими из земли[32]. Его теория была неверна, но он был опытным наблюдателем и вёл тщательные записи[33].

Жёлтая лихорадка — часто смертельное заболевание, вызываемое флавивирусом. Вирус передаётся человеку комарами (Aedes aegypti) и впервые появился более 3000 лет назад[34]. В 1647 году первая зарегистрированная эпидемия произошла на Барбадосе и была названа «барбадосской чумой» Джоном Уинтропом, который в то время был губернатором острова. Он принял законы о карантине для защиты населения — первые в Северной Америке[35]. Дальнейшие эпидемии этой болезни произошли в Северной Америке в XVII, XVIII и XIX веках[36]. Первые известные случаи лихорадки денге были зарегистрированы в Индонезии и Египте в 1779 году. Торговые суда занесли болезнь в США, где в 1780 году в Филадельфии произошла эпидемия[37].

Возникающие инфекционные заболевания (ВИЗ) представляют всё более серьёзную угрозу для здоровья человека. Большинство ВИЗ имеют зоонозное происхождение[38], причиной чего являются, в частности, рост численности населения и интенсификация животноводства, а также изменение среды обитания диких животных[39][40].

В музеях Европы можно найти множество картин, на которых изображены тюльпаны с привлекательными цветными полосками. Большинство из них, такие как натюрморты Йоханнеса Босхарт, были написаны в XVII веке. Эти цветы были особенно популярны и стали предметом вожделения тех, кто мог себе их позволить. На пике тюльпаномании в 1630-х годах один луковица могла стоить столько же, сколько дом[41]. В то время не было известно, что полоски были вызваны вирусом растений, который стал известен как пестролепестность тюльпанов, случайно перенесённый людьми на тюльпаны с жасмина[42]. Ослабленные вирусом, растения оказались плохой инвестицией. Только несколько луковиц дали цветы с привлекательными характеристиками своих родительских растений[43].

До Великого голода в Ирландии 1845—1852 годов наиболее распространённой причиной заболевания картофеля была не плесень, вызывающая фитофтороз, а вирус. Болезнь, называемая «скручиваемая», вызывается вирусом скручивания листьев картофеля (ВСЛК) и была широко распространена в Англии в 1770-х годах, где уничтожила 75 % урожая картофеля. В то время урожай картофеля в Ирландии остался относительно незатронутым[44].

Открытие вакцинации[править]

Оспа[править]

Леди Мэри Уортли Монтегю (1689—1762) была аристократкой, писательницей и женой члена парламента. В 1716 году её муж, Эдвард Уортли Монтегю, был назначен послом Великобритании в Стамбуле. Она последовала за ним и через две недели после прибытия обнаружила местную практику защиты от оспы путём вариоляции — введения в кожу гноя от людей, больных оспой[45] В это же время впервые произошли другие эпидемии вирусных заболеваний, распространение которых зависит от большого скопления людей, таких как свинка, краснуха и полиомиелит[46]. Её младший брат умер от оспы, и она тоже переболела этой болезнью. Решив избавить своего пятилетнего сына Эдварда от подобных страданий, она приказала хирургу посольства Чарльзу Мейтланду провести ему вариоляцию. По возвращении в Лондон она попросила Мейтланда вариолировать её четырёхлетнюю дочь в присутствии королевских врачей[47]. Позже Монтегю убедила принца и принцессу Уэльских спонсировать публичную демонстрацию этой процедуры. Шестерым заключённым, приговорённым к смертной казни и ожидавшим казни в Ньюгейтской тюрьме, было предложено полное помилование в обмен на участие в публичном эксперименте. Они согласились и были вариолированы в 1721 году. Все заключённые выздоровели после процедуры[48]. Чтобы проверить защитный эффект, одной из них, девятнадцатилетней женщине, приказали спать в одной постели с десятилетним ребёнком, больным оспой, в течение шести недель. Она не заразилась болезнью[49][50].

Эксперимент был повторён на одиннадцати сиротах, все из которых пережили испытание, и к 1722 году даже внуки короля Георга I были привиты[51]. Практика не была полностью безопасной, и вероятность смерти составляла один к пятидесяти[52]. Процедура была дорогостоящей; некоторые врачи брали за неё от 5 до 10 фунтов, а некоторые продавали метод другим практикующим врачам за плату от 50 до 100 фунтов или за половину прибыли. Вариоляция стала прибыльным бизнесом, но до конца 1770-х годов она оставалась недоступной для многих[53]. В то время ничего не было известно о вирусах или иммунной системе, и никто не знал, как эта процедура обеспечивает защиту[54].

Эдвард Дженнер (1749—1823), британский сельский врач, в детстве был подвергнут вариоляции[55]. Он сильно пострадал от этой процедуры, но выжил, став полностью защищённым от оспы[56]. Дженнер знал о местном поверье, что молочные работники, перенёсшие относительно лёгкую инфекцию под названием коровья оспа, были невосприимчивы к оспе. Он решил проверить эту теорию (хотя, вероятно, не был первым, кто это сделал)[57]. 14 мая 1796 года он выбрал «здорового мальчика, около восьми лет, для прививки коровьей оспой»[58]. Мальчик, Джеймс Фиппс (1788—1853), пережил экспериментальную прививку вирусом коровьей оспы и заболел лишь лёгкой лихорадкой. 1 июля 1796 года Дженнер взял немного «оспового вещества» (вероятно, заражённого гноя) и несколько раз привил его Фиппсу в руки. Фиппс выжил и впоследствии был привит вирусом оспы более 20 раз, не заболевая. Так было изобретено слово «вакцинация», происходящее от латинского vacca, означающего «корова»[59]. Метод Дженнера вскоре оказался более безопасным, чем вариоляция, и к 1801 году вакцинацию прошли более 100 000 человек[60].

Несмотря на возражения врачей, которые по-прежнему практиковали вариоляцию и предвидели снижение своих доходов, в 1840 году в Великобритании была введена бесплатная вакцинация бедных. Из-за связанных с ней смертей вариоляция была объявлена незаконной в том же году[60]. Вакцинация была сделана обязательной в Англии и Уэльсе Законом о вакцинации 1853 года (16 & 17 Vict. c. 100), и родители могли быть оштрафованы на 1 фунт стерлингов, если их дети не были вакцинированы до достижения трёхмесячного возраста. Закон не выполнялся должным образом, а система вакцинации, не изменившаяся с 1840 года, была неэффективной. После первоначального соблюдения закона населением вакцинацию прошла лишь небольшая часть населения[61].

Обязательная вакцинация не была хорошо принята, и после протестов в 1866 году были образованы Лига против вакцинации и Лига против обязательной вакцинации[62][63]. После кампаний против вакцинации в 1895 году в Глостере произошла серьёзная вспышка оспы, первая в городе за двадцать лет; умерли 434 человека, в том числе 281 ребёнок[64]. Несмотря на это, британское правительство уступило протестующим, и Закон о вакцинации 1898 года (61 & 62 Vict. c. 49) отменил штрафы и ввёл положение о «отказе по соображениям совести» — впервые использованное в законодательстве — для родителей, не верящих в вакцинацию. В течение следующего года было удовлетворено 250 000 отказов, и к 1912 году вакцинацию проходила менее половины новорождённых[65]. К 1948 году вакцинация от оспы перестала быть обязательной в Великобритании[66].

Бешенство[править]

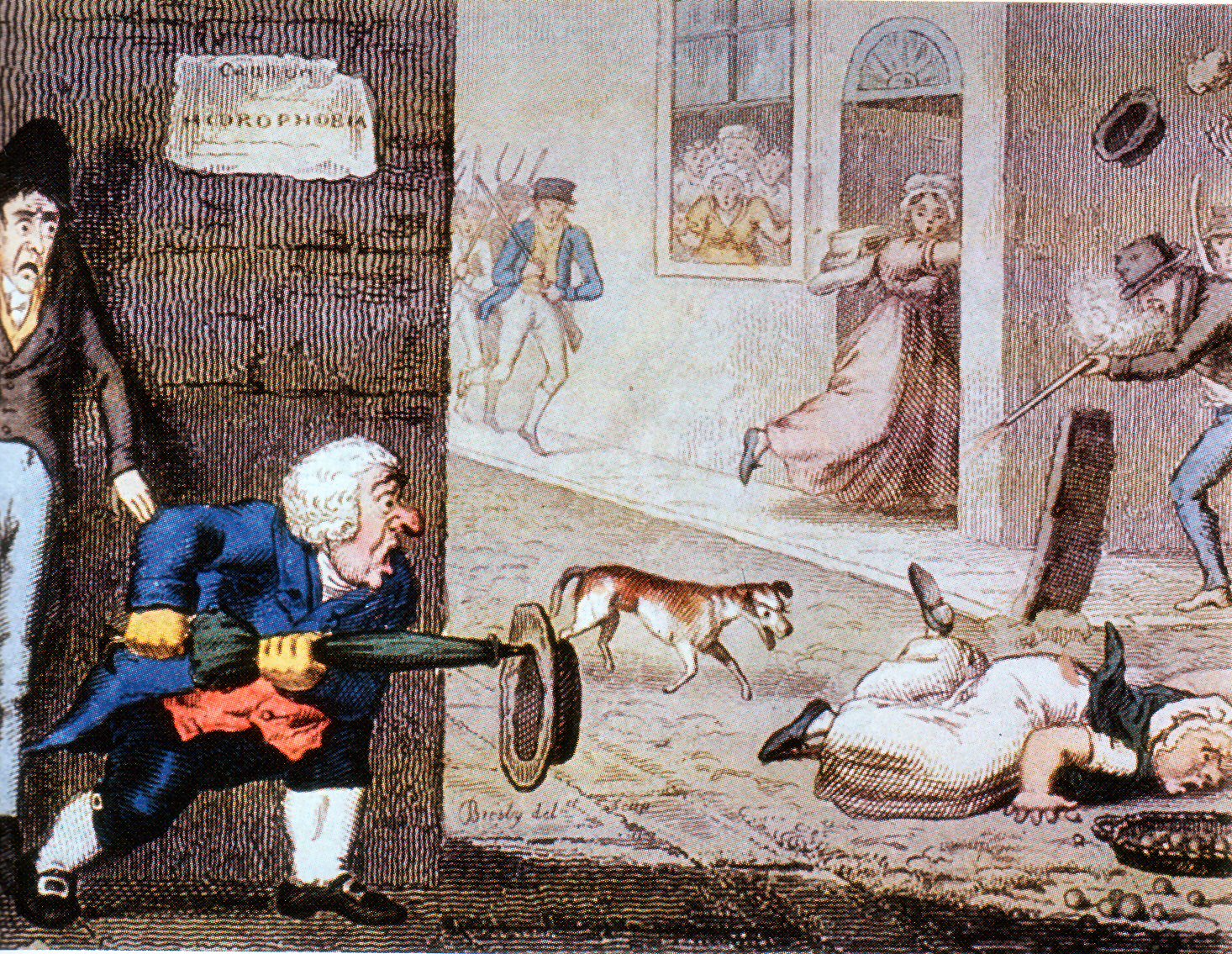

Бешенство — часто смертельное заболевание, вызываемое инфекцией млекопитающих вирусом бешенства[67]. В XXI веке это заболевание поражает в основном диких млекопитающих, таких как лисы и летучие мыши, но является одним из старейших известных вирусных заболеваний: слово «бешенство» происходит от санскритского слова «рабхас» (rabhas), которое датируется 3000 годом до нашей эры[68] и означает «безумие» или «ярость»[69], а само заболевание известно более 4000 лет[70]. Описания бешенства можно найти в месопотамских текстах[71], а древние греки называли его lyssa или lytta, что означает «безумие»[70]. Упоминания о бешенстве можно найти в Законах Эшнунны, которые датируются 2300 годом до нашей эры. Аристотель (384—322 до н. э.) написал одно из первых бесспорных описаний этого заболевания и способа его передачи человеку. В I веке н. э. Цельс впервые описал симптом, называемый гидрофобией, и предположил, что слюна инфицированных животных и людей содержит слизь или яд — для описания этого явления он придумал слово «вирус»[70]. Бешенство не вызывает эпидемий, но инфекция вызывала большой страх из-за своих ужасных симптомов, включающих безумие, гидрофобию и смерть[70].

Во Франции во времена Луи Пастера (1822—1895) ежегодно регистрировалось всего несколько сотен случаев заражения людей бешенством, но лечение от этой болезни отчаянно искали. Осознавая возможную опасность, Пастер начал искать «микробов» в бешеных собаках[72]. Пастер показал, что когда высушенные спинные мозги собак, умерших от бешенства, измельчали и вводили здоровым собакам, они не заражались. Он повторил эксперимент несколько раз на одной и той же собаке с тканью, высушенной в течение всё меньшего количества дней, пока собака не выжила даже после инъекций свежей ткани спинного мозга, заражённой бешенством. Пастер иммунизировал собаку против бешенства, как он позже сделал с ещё 50 собаками[73].

Хотя Пастер не имел представления о том, как работает его метод, он испытал его на мальчике Йозефе Майстере (1876—1940), которого 6 июля 1885 года принесла к нему его мать. Мальчик был весь в укусах, его напала бешенная собака. Мать Майстера умоляла Пастера помочь её сыну. Пастер был учёным, а не врачом, и он хорошо понимал, к каким последствиям для него может привести неудача. Тем не менее, он решил помочь мальчику и в течение следующих 10 дней вводил ему всё более вирулентные ткани спинного мозга бешеных кроликов[74]. Позже Пастер написал: «Поскольку смерть этого ребёнка казалась неизбежной, я решил, не без глубокого и сильного беспокойства… попробовать на Йозефе Майстере процедуру, которая неизменно работала на собаках»[75]. Майстер выздоровел и 27 июля вернулся домой с матерью. В октябре того же года Пастер успешно вылечил второго мальчика, Жана-Батиста Жюпиля (1869—1923), 15-летнего пастуха, который был сильно укушен, когда пытался защитить других детей от бешенной собак[76]и. Метод лечения Пастера использовался более 50 лет[77].

До 1903 года о причине заболевания было известно очень мало, пока Адельки Негри (1876—1912) впервые не обнаружил микроскопические поражения — ныне называемые тельцами Бабеша — Негри — в мозге бешеных животных[78]. Он ошибочно посчитал их простейшими паразитами. Пол Ремлингер (1871—1964) вскоре показал с помощью фильтрационных экспериментов, что они намного меньше простейших и даже меньше бактерий. Тридцать лет спустя было доказано, что тельца Негри представляют собой скопления частиц длиной 100—150 нанометров, которые, как теперь известно, соответствуют размеру частиц рабдовируса — вируса, вызывающего бешенство[70].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Tucker, pp. 12-13

- ↑ Открытие и изучение вирусов человечеством. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ Quinn, pp. 40-41

- ↑ McNeill, p. 229

- ↑ Penn, pp. 325—326

- ↑ Kohn, p. 100

- ↑ Kohn, pp. 100—101

- ↑ 8,0 8,1 Mortimer (2012), p. 278

- ↑ Quinn, p. 41

- ↑ Karlen, p. 81

- ↑ Quinn, p. 40

- ↑ Elmer, p. xv

- ↑ Porter, p. 9

- ↑ Quinn, p. 9

- ↑ Quinn, pp. 39-57

- ↑ Dobson, p. 172

- ↑ Quinn, p. 59

- ↑ 18,0 18,1 Potter CW (2001). «A history of influenza». Journal of Applied Microbiology 91 (4): 572–579. DOI:10.1046/j.1365-2672.2001.01492.x. PMID 11576290.

- ↑ Quinn, p. 71

- ↑ Quinn, p. 72

- ↑ Dobson, p. 174

- ↑ 22,0 22,1 22,2 McMichael AJ (2004). «Environmental and social influences on emerging infectious diseases: past, present and future». Philosophical Transactions of the Royal Society B 359 (1447): 1049–1058. DOI:10.1098/rstb.2004.1480. PMID 15306389.

- ↑ 23,0 23,1 Glynn, p. 31

- ↑ Tucker, p. 10

- ↑ Berdan, pp. 182—183

- ↑ Glynn, p. 33

- ↑ Standford, p. 108

- ↑ Barrett and Armelagos, p. 42

- ↑ Oldstone, pp. 61-68

- ↑ Valdiserri p. 3

- ↑ Glynn, p. 145

- ↑ (2010) «Measles in antiquity and the Middle Ages». South African Medical Journal 100 (4): 216–217. DOI:10.7196/SAMJ.3504. PMID 20459960.

- ↑ Sloan AW (1987). «Thomas Sydenham, 1624–1689». South African Medical Journal 72 (4): 275–278. PMID 3303370.

- ↑ Mahy, (b) p. 514

- ↑ Dobson, pp. 146—147

- ↑ Patterson KD (1992). «Yellow fever epidemics and mortality in the United States, 1693–1905». Social Science & Medicine 34 (8): 855–865. DOI:10.1016/0277-9536(92)90255-O. PMID 1604377.

- ↑ Chakraborty, pp. 16-17

- ↑ (February 2008) «Global trends in emerging infectious diseases» (en). Nature 451 (7181): 990–993. DOI:10.1038/nature06536. ISSN 0028-0836. PMID 18288193. .

- ↑ (2013-05-21) «Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (21): 8399–8404. DOI:10.1073/pnas.1208059110. ISSN 0027-8424. PMID 23671097. .

- ↑ Gummow, B. (2010-05-01). «Challenges posed by new and re-emerging infectious diseases in livestock production, wildlife and humans» (en). Livestock Science 130 (1): 41–46. DOI:10.1016/j.livsci.2010.02.009. ISSN 1871-1413. PMID 32288869.

- ↑ Crawford (2011), pp. 121—122

- ↑ Mahy, (a) pp. 10-11

- ↑ Crawford (2011), p. 122

- ↑ Zuckerman, Larry, p. 21

- ↑ Tucker, p. 6

- ↑ Clark, p. 20.

- ↑ Tucker, pp. 16-17

- ↑ Rhodes, p. 17

- ↑ Пять важнейших открытий вирусологии - Российская газета (20 ноября 2020 года). Проверено 8 августа 2025.

- ↑ Tucker, p. 17

- ↑ Lane, p. 137

- ↑ Rhodes, p. 21

- ↑ Lane, pp. 138—139

- ↑ Zimmer, p. 111

- ↑ Booss, p. 57

- ↑ Reid, p. 16

- ↑ Greenwood, p. 354

- ↑ Reid, p. 18

- ↑ Reid, p. 19

- ↑ 60,0 60,1 Lane, p. 140

- ↑ Brunton, pp. 39-45

- ↑ Glynn, p. 153

- ↑ Brunton, p. 91

- ↑ Glynn, p. 161

- ↑ Glynn, p. 163

- ↑ Glynn, p. 164

- ↑ Гасымова, Ася. 7 самых опасных и нашумевших вирусных инфекций в истории человечества. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ Shors, p. 586

- ↑ Principles and practice of clinical virology. — New York: Wiley, 1987. — ISBN 978-0-471-90341-3.

- ↑ 70,0 70,1 70,2 70,3 70,4 Mahy, (b) p. 243

- ↑ Yuhong, Wu (2001). «Rabies and rabid rogs in Sumerian and Akkadian Literature». Journal of the American Oriental Society 121 (1): 32–43. DOI:10.2307/606727.

- ↑ Reid, pp. 93-94

- ↑ Reid, p. 96

- ↑ Reid, pp. 97-98

- ↑ Dobson, p. 159

- ↑ Dobson, pp. 159—160

- ↑ Dreesen DW (1997). «A global review of rabies vaccines for human use». Vaccine 15: S2–6. DOI:10.1016/S0264-410X(96)00314-3. PMID 9218283.

- ↑ (1996) «Rabies: interactions between neurons and viruses. A review of the history of Negri inclusion bodies». Neuropathology and Applied Neurobiology 22 (3): 179–187. DOI:10.1111/j.1365-2990.1996.tb00893.x. PMID 8804019.

Литература[править]

- Epidemic: The past, present and future of the diseases that made us. — London: Vision, 2008. — ISBN 978-1-905745-08-1.

- The Agricultural Revolution in Prehistory: Why did Foragers become Farmers?. — Oxford: Oxford University Press, 2009. — ISBN 978-0-19-955995-4.

- An unnatural history of emerging infections. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — ISBN 978-0-19-960829-4.

- Rinderpest and peste des petits ruminants: virus plagues of large and small ruminants. — Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. — ISBN 978-0-12-088385-1.

- The great influenza: the epic story of the deadliest plague in history. — New York: Penguin Books, 2005. — ISBN 978-0-14-303649-4.

- The Aztecs of central Mexico: an imperial society. — Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2005. — ISBN 978-0-534-62728-7.

- To catch a virus. — Washington, DC: ASM Press, 2013. — ISBN 978-1-55581-507-3.

- The politics of vaccination: practice and policy in England, Wales, Ireland, and Scotland, 1800–1874. — Rochester, N.Y.: University of Rochester Press, 2008. — ISBN 978-1-58046-036-1.

- The microbe 1984: Thirty-sixth Symposium of the Society for General Microbiology, held at the University of Warwick, April 1984. — Cambridge: Published for the Society for General Microbiology [by] Cambridge University Press, 1984. — ISBN 978-0-521-26056-5.

- Dengue fever and other hemorrhagic viruses (Deadly diseases and epidemics). — Chelsea House Publications, 2008. — ISBN 978-0-7910-8506-6.

- Germs, genes & civilization: how epidemics shaped who we are today. — FT Press, 2010. — ISBN 978-0-13-701996-0.

- The invisible enemy: a natural history of viruses. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — ISBN 978-0-19-856481-2.

- Crawford Dorothy H. Deadly Companions. — Oxford University Press, 2009. — ISBN 978-0-19-956144-5.

- Viruses: a very short introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2011. — ISBN 978-0-19-957485-8.

- Virus hunt : the search for the origin of HIV. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — ISBN 978-0-19-964114-7.

- Immunisation. — London: Update, 1978. — ISBN 978-0-906141-03-8.

- Disease. — Englewood Cliffs, N.J: Quercus, 2008. — ISBN 978-1-84724-399-7.

- The Egyptians. — Chicago: University of Chicago Press, 1997. — ISBN 978-0-226-15556-2.

- Fenner's veterinary virology, fourth edition. — Boston: Academic Press, 2010. — ISBN 978-0-12-375158-4.

- The healing arts: health, disease and society in Europe, 1500–1800. — Manchester: Manchester University Press, 2004. — ISBN 978-0-7190-6734-1.

- Medieval life. — Ipswich: Boydell Press, 2012. — ISBN 978-1-84383-722-0.

- The life and death of smallpox. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. — ISBN 978-0-521-84542-7.

- Antimicrobial Drugs, Chronicle of a Twentieth Century Medical Triumph. — Oxford University Press, 2008. — ISBN 978-0-19-953484-5.

- Plant biotechnology and agriculture: prospects for the 21st century. — Boston: Academic Press, 2011. — ISBN 978-0-12-381466-1.

- Honigsbaum, Mark The pandemic century : a history of global contagion from the Spanish flu to Covid-19. — W.H. Allen, 2020. — ISBN 978-0-7535-5828-7.

- Hepatitis viruses of man. — Boston: Academic Press, 1979. — ISBN 978-0-12-782150-4.

- Ireland Tom The Good Virus. — UK: Hodder and Stoughton. — ISBN 978-1-5293-6524-5.

- A short history of England. — London: Profile Books Ltd, 2012. — ISBN 978-1-84668-463-0.

- Man and microbes: disease and plagues in history and modern times. — New York: Simon & Schuster, 1996. — ISBN 978-0-684-82270-9.

- Kohn George Encyclopedia of plague and pestilence. — New York, N.Y: Facts on File, 1995. — ISBN 978-0-8160-2758-3.

- Applied virology. — Boston: Academic Press, 1984. — ISBN 978-0-12-429601-5.

- A social history of medicine: health, healing and disease in England, 1750–1950. — New York: Routledge, 2001. — ISBN 978-0-415-20038-7.

- Introduction to modern virology. — Oxford: Blackwell Publishing Limited, 2007. — ISBN 978-1-4051-3645-7.

- Disease in evolution: global changes and emergence of infectious diseases. — New York, N.Y: New York Academy of Sciences, 1994. — ISBN 978-0-89766-876-7.

- Desk encyclopedia of general virology. — Oxford: Academic Press, 2009. — ISBN 978-0-12-375146-1. (a)

- Desk encyclopedia of human and medical virology. — Boston: Academic Press, 2009. — ISBN 978-0-12-375147-8. (b)

- Plagues and peoples. — New York: Anchor Books, 1998. — ISBN 978-0-385-12122-4.

- The time traveler's guide to medieval England: a handbook for visitors to the fourteenth century. — New York, NY: Touchstone, 2009. — ISBN 978-1-4391-1289-2.

- The time traveller's guide to Elizabethan England. — London: Bodley Head, 2012. — ISBN 978-1-84792-114-7.

- Serengeti, dynamics of an ecosystem. — Chicago: University of Chicago Press, 1979. — ISBN 978-0-226-76029-2.

- Viruses, plagues, and history: past, present and future. — Oxford: Oxford University Press, USA, 2009. — ISBN 978-0-19-532731-1.

- Oxford John, Kellam Paul Human virology. — Oxford University Press, 2016. — ISBN 978-0-19-871468-2.

- Winter King: the dawn of Tudor England. — New York: Penguin Books, 2012. — ISBN 978-0-14-104053-0.

- Genomic insights into the biology of algae / Piganeau, G. — Academic Press, 2012. — ISBN 978-0-12-394411-5.

- Disease, medicine, and society in England, 1550–1860. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995. — ISBN 978-0-521-55791-7.

- Ebola: The natural and human history. — London: The Bodley Head, 2014. — ISBN 9781847923431.

- Flu: a social history of influenza. — London: New Holland Publishers (UK) LTD, 2008. — ISBN 978-1-84537-941-4.

- Raoult Didier, Drancourt Michel Paleomicrobiology. — Springer Science & Business Media, 2008. — ISBN 978-3-540-75855-6.

- Microbes and men. — London: British Broadcasting Corporation, 1974. — ISBN 978-0-563-12469-6.

- The end of plagues: the global battle against infectious disease. — New York City: Palgrave Macmillan, 2013. — ISBN 978-1-137-27852-4.

- Miracle cures: saints, pilgrimage, and the healing powers of belief. — Berkeley: University of California Press, 2010. — ISBN 978-0-520-26275-1.

- Understanding viruses: Third edition. — Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Publishers, 2017. — ISBN 978-1284025927.

- Planet without apes. — Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University, 2012. — ISBN 978-0-674-06704-2.

- Topley & Wilson's microbiology and microbial infections. — London: Arnold, 1998. — ISBN 978-0-340-66316-5.

- Viruses and man: a history of interactions. — New York City: Springer, 2014. — ISBN 978-3319077574.

- Thresh JM (2006). «Plant virus epidemiology». Advances in Virus Research (Elsevier Science) 67: 89–125. DOI:10.1016/S0065-3527(06)67003-6. PMID 17027678.

- Scourge: the once and future threat of smallpox. — New York: Grove Press, 2002. — ISBN 978-0-8021-3939-9.

- Dawning Answers: How the HIV/AIDS epidemic has helped to strengthen public health. — Oxford, UK: Oxford University Press, 2003. — ISBN 978-0195147407.

- Viruses and the evolution of life. — Washington, D.C.: ASM Press, 2005. — ISBN 978-1-55581-309-3.

- Rethinking autism: variation and complexity. — Academic Press, 2012. — ISBN 978-0-12-415961-7.

- AIDS: the biological basis. — Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Publishers, 2009. — ISBN 978-0-7637-6324-4.

- The viral storm. — London, England: Penguin Books Ltd, 2012. — ISBN 978-0-14-104651-8.

- Zimmer Carl A Planet of Viruses. — University of Chicago Press, 2021. — ISBN 978-0-226-78259-1.

- The potato: how the humble spud rescued the western world. — San Francisco: North Point Press, 1999. — ISBN 978-0-86547-578-6.

- Principles and practice of clinical virology. — New York: Wiley, 1987. — ISBN 978-0-471-90341-3.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Социальная история вирусов в Новое время», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |