Экономика России второй половины XVII века

Эконо́мика Росси́и второ́й полови́ны XVII ве́ка — аграрное общество, основанное на натуральном хозяйстве и феодальных отношениях. Основная отрасль экономики характеризуется постоянством сельскохозяйственной техники, господством натурального хозяйства, прикреплением крестьян к земле путём выделения им земельного надела, личной зависимостью крестьянина. Торговля также играла важную роль в экономике, но была ограничена из-за отсутствия выхода к морю и слаборазвитых транспортных путей.

В этот период происходило развитие ремёсел и мануфактурного производства, преимущественно в городах. Однако большая часть населения проживала в сельской местности и занималась хозяйством. Экономика России в этот период была изолирована от мировой экономики, что препятствовало её развитию[1].

Важные даты периода[править]

1654 — денежная реформа Алексея Михайловича

Влияние последствий Смуты на экономику страны[править]

В результате Смуты и иностранных вторжений в западной и центральной части страны наблюдалось серьёзное сокращение посевных площадей. Русские деревни в этих краях были полностью разорены.

Разорившихся крестьян называли «бобылями». В некоторых регионах России доля таких крестьян составляла 70 % населения. Опустение в крестьянской среде повлияло и на дворянское сословие. Лишившись источника дохода в виде крестьян, многие дворяне были вынуждены служить богатым боярам. В упадок также пришли промыслы, ремесло, торговля. Недостаток средств испытывала и казна государства, а потому расходы народных ополчений и даже становление новой династии активно спонсировали богатые купцы — Строгановы, Светешниковы, Никитины, Гурьевы. В этих условиях первостепенной задачей перед властью встала задача найти источники экономического возрождения страны[2].

Сельское хозяйство и землевладение[править]

Сократившаяся наполовину засеиваемая территория полностью восстановилась лишь ко второй половине XVII века. Труд, в условиях введения барщины, позволял некоторым крестьянам производить хлеб на продажу, и некоторые владельцы стали брать с них денежный оброк. Крайне важным является развитие и укоренение системы барщины, которая выражалась в следующих характеристиках[3][4]:

- отсутствие техники и культуры земледелия

- подавляющее господство натурального хозяйства

- окончательная укоренение системы, при которой крепостной становился полностью зависимым от феодала-помещика

- крестьяне наделялись землей, но за пользование ею должны были отрабатывать повинности перед помещиками

Спецификой экономики XVII века является появление специализации отдельных районов страны: лён поставляли псковские и смоленские земли, овощи — Белоозеро, Ростов и другие, Суздаль, Коломна выращивали яблоки и вишню. При этом произошёл рост дворянского землевладения: правительство активно раздавало земли в поместья за службу. Крепостническая зависимость крестьян усилилась. Помещики изымали у крестьян излишки произведенного ими сельскохозяйственного продукта в виде оброка. В некоторых регионах, где помещичьи крестьяне могли сами продавать часть продуктов в городах, помещики получали оброк в денежной форме. Некоторые зажиточные крестьяне организовывали собственное дело — кузницу или мыловарню[5][1][2].

Ремёсла и мануфактуры[править]

Во второй половине XVII века главной формой производства в России стало мелкотоварное производство, которое постепенно укрупнялось, появлялись ремесленные мастерские. Центрами производства железа стали Тула, Серпухов, Устюжна Железопольская, Тихвин. В Иванове делали льняное полотно, в Павлове и Лыскове — изделия из металла. Крестьяне подмосковной Гжельской волости изготавливали ставшую впоследствии знаменитой посуду, Кижский погост славился своими ножами, а Вязьма — санями[3].

В XVII веке в России возросло количество предприятий нового типа — мануфактур. А в конце этого же века уже работало около 60 мануфактур, которые не полностью закрывали государственные потребности в различных типах продукции, поэтому многие товары приходилось завозить из-за границы. Работали на мануфактурах, преимущественно, государственные крестьяне, которые трудились вместо уплаты податей. На боярских мануфактурах работали крепостные. Это привело к увеличению производства и расширению рынка сбыта, что стало важным фактором для развития экономики[5][6].

Укрепление государственной власти[править]

Ещё одним фактором экономического развития для России того времени стало укрепление государственной власти. Это привело к созданию стабильной и предсказуемой среды для дальнейшего роста экономики, а также к улучшению инфраструктуры и установлению правил торговли. Укрепление государственной власти было важным фактором в развитии экономики, поскольку позволило создать условия для более эффективного использования ресурсов и улучшения экономического положения страны.

Торговля и зарождение всероссийского рынка[править]

Ко второй половине XVII века торговля вступила в новый этап своего развития: начал формироваться всероссийский рынок — целостное экономическое пространство в границах Российского государства, образованное едиными хозяйственными связями между его отдельными частями, через которые происходил обмен товарами между производителями и потребителями. Складыванию единого рынка способствовали углубление специализации сельскохозяйственного и ремесленного производства и усиление хозяйственных связей между различными районами страны[5].

В это время зарождаются первые крупные общероссийские ярмарки: Ирбитская, Макарьевская, Архангельская. На ярмарки съезжались торговцы и покупатели со всей страны. Также появилась специализация не только производства, но и рынков[3].

Вместе с внутренней развивалась и внешняя торговля. Главным торговым портом был Архангельск (75 % всей внешней торговли), опорным пунктом в торговле со странами Востока была Астрахань. В Россию стали проникать различные ткани, пряности, краски, чай и многое другое. Тем не менее, действия власти были направлены на усиление отечественных купцов и производителей, отсюда — ограничения для иностранных купцов. В 1649 году Алексей Михайлович запретил англичанам вести внутреннюю торговлю и выслал их из России. Однако развитие торговли тормозили таможенные барьеры — наследие периода феодальной раздробленности. В 1653 году был принят Торговый устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины. Новоторговый устав 1667 года ещё больше ограничил права иностранных купцов[6][7][2].

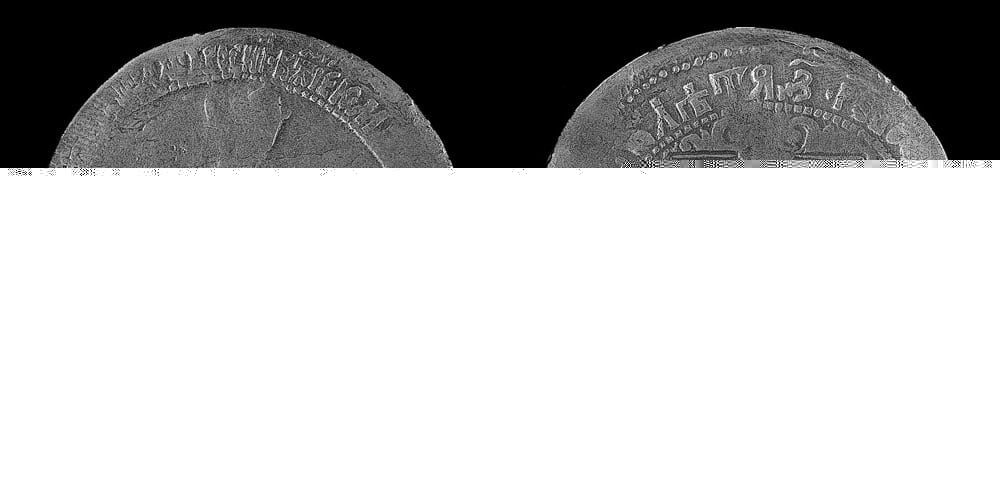

Денежная реформа[править]

В период второй половины XVII века основным источником серебра для чеканки российских монет были таможенные пошлины, которые иностранные купцы платили серебряными монетами. Масса копейки уменьшилась вдвое.

В 1654 году Алексеем Михайловичем была проведена денежная реформа с целью пополнения казны. Появилась медная монета, которая должна была находиться в обращении наравне с серебряной. Она приравнивалась по курсу к серебряной и сперва охотно принималась купцами. Однако стоимость меди и серебра разная, отсюда — растущий рост разрыва в стоимости и недовольства народа. Реформа закончилась плачевно: усиленный выпуск медных денег привёл к их обесцениванию и стремительному росту цен.

В 1662 году ухудшение экономической ситуации привело к так называемому Медному бунту, которые закончился жестокой расправой, в результате чего правительство было вынуждено отказаться от чеканки медных денег. Жизнь простого населения страны ухудшилась[2][8].

Влияние реформ Петра I на экономику второй половины XVII века[править]

В конце XVII и начале XVIII века Россия прошла через период значительных реформ, проводимых Петром I. Эти реформы были направлены на модернизацию экономики, армии, торговли и других сфер жизни страны. Были созданы новые институты, такие как Государственный Совет, коллегии, университеты и академии наук, которые стали важными элементами развития страны в будущем.

Реформы Петра I оказали значительное влияние на экономическое развитие страны, поскольку они создали основу для более эффективного управления экономическими процессами.

Итоги периода[править]

Во многом из-за тяжелейших последствий Смуты, Россия в своём экономическом развитии во второй половине XVII века отставала от большинства европейских государств. Тем не менее именно в это время формировался всероссийский рынок, а в экономике и хозяйстве страны появились зачатки рыночных отношений. Однако этим процессам препятствовали крепостное право и контроль со стороны государства. Экономическое развитие России в этот период было связано с расширением торговых связей, развитием мануфактурного производства и укреплением государственной власти[2][3].

См. также[править]

- Денежная реформа Алексея Михайловича

- Торговый устав

- Новоторговый устав

- Феодально-крепостническая система хозяйства

- Особенности российского промышленного переворота

- Признаки разложения феодально-крепостнической системы

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Экономика России XVII века. Колледж предпринимательства и социального управления. Проверено 19 января 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Социально-экономическое развитие России в XVII вв.. Maximum Education. Проверено 19 января 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Новые явления в экономике России 17 века. История России. Проверено 19 января 2024.

- ↑ Экономика России второй половины XVII в. Господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. lektsii.org. Проверено 19 января 2024.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Экономика России XVII век. hiztory.ru. Проверено 19 января 2024.

- ↑ 6,0 6,1 Экономическое развитие России в XVII веке. videouroki.net. Проверено 19 января 2024.

- ↑ Экономическое развитие России в XVII веке. История России. Проверено 19 января 2024.

- ↑ Социально-экономическое развитие России в XVII в.. de.ifmo.ru. Проверено 19 января 2024.

Литература[править]

- Муравьева Л.А. Экономическое развитие России во второй половине XVII века // Дайджест-финансы : Журнал. — 2005. — С. 51—58.

- Муравьева Л.А. Экономика и Финансы России в XVII веке: исторический аспект // Финансы и кредит : Журнал. — 2001. — № 7. — С. 81—86.

- Л.А. Муравьева Социально-экономическое развитие России в середине XVII века // Дайджест-финансы : Журнал. — 2009. — № 5. — С. 49—56.

- Муравьева Л.А. Экономическое и политическое развитие России в конце XVII века // Финансы и кредит : Журнал. — 2006. — № 5. — С. 73—80.

- Муравьева Л.А. Торговое предпринимательство в России XVII века // Финансы и кредит : Журнал. — 2005. — С. 72—79.

- Юдина Тамара Николаевна, Чекмарёв Василий Владимирович Экономическая политика царя Петра I Алексеевича // Вестник Костромского государственного университета : Журнал. — 2009. — С. 17—21.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Экономика России второй половины XVII века», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |