Повесть временных лет

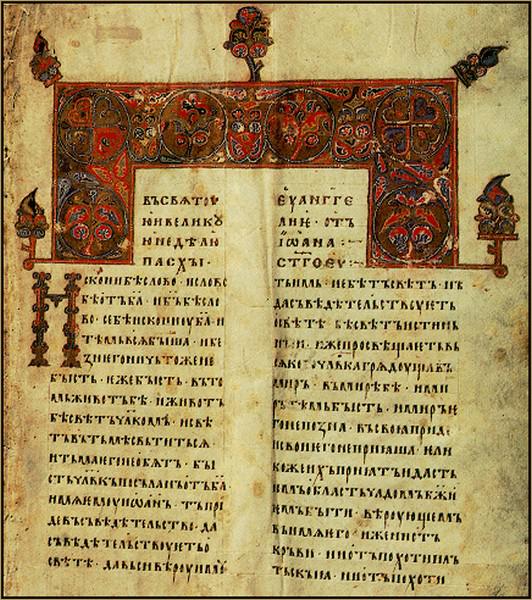

Повесть временных лет (ПВЛ) — наиболее ранний из сохранившихся летописных сводов Руси.

Общие сведения[править]

Традиционно считается, что летопись составлена монахом Нестором в Киеве в XII в. (около 1113 года). Описывает историю Руси с IX по XIII век. Этот свод известен в составе ряда других летописных сводов, сохранившихся в списках, из которых лучшими и наиболее старыми являются Лаврентьевская летопись 1377 года и Ипатьевская летопись 1420-х. Летопись вобрала в себя большое количество повестей, легенд, устных поэтических преданий о различных исторических лицах и событиях начальной истории Руси. Исследователи XVIII—XIX вв. считали Нестора первым летописцем, а ПВЛ — первой летописью на Руси, но более тщательное изучение показало, что существовали летописные своды, предшествовавшие ПВЛ, а сама повесть не является единственным произведением.

«Повесть» описывает события всего региона, где в те времена жили восточные славяне и балты. Произведение делится на две части. Первая — без хронологии — ведет рассказ от времен библейского праотца Ноя, который единственный из своей семьей спасся в ковчеге после Всемирного Потопа. Сыновья Ноя — Сим, Хам, Афет (Яфет) — разделили между собой всю освобожденную от воды землю. Славяне являются потомками Афета: они, как и греки, германцы, балты, принадлежат к общей семье европейских народов.

Нестор интересуется судьбой славянских народов в далеком прошлом — в V—VI веках, говорится о расселении восточных славянских племен в бассейне больших рек. На самом деле речь идет не об отдельных племенах, а о довольно больших союзах, которые включали в себя по 120—150 различных родов и племен. Нестор объясняет некоторые их названия, например, те, что «сели» в лесах, называются древлянами, а те, что по реке Двине — полочанами — от речки Палаты, которая впадает в Двину. От них же происходят и кривичи, что «сели» по Волге, в верховьях Двины и в верховьях Днепра. Рассказ о расселении славянских племен в основном совпадает с современными археологическими данными.

Подчеркивая родство славянских племен, Нестор отмечает и различия между ними как в происхождении, так и в культуре. Радимичи и вятичи, подчеркивает он, из рода ляхов, у которых было два брата Радим и Вятка. Радим со своим родом «сел» по реке Сож, а Вятка — по Оке.

Вторая часть летописного свода — хронологическая. Изложение материала ведется уже по годам. В результате складывается впечатление об истории как о непрерывный, последовательной цепи событий. Летопись официально начинает историю Древней Руси с 862 года — от конкретного события: приглашения жителями Новгорода Рюрика.

В летописи изложение довольно лаконично и почти без комментариев.

Редакции произведения[править]

Основой произведения является не сохранившейся древний летописный свод, в котором приводятся события до 1037 года. Эта часть произведения была написана во времена княжения Ярослава Мудрого.

Первую редакцию свода сделал крупный церковный и политический деятель Руси Никон, который продолжил события до 1073 года, внеся литературную запись о призвании варягов. С 1061 года им даются точные сведения.

Вторая редакция получила название Начального свода, события были доведены до 1093 года и дополнены новгородскими сведениями. Его автор в условиях ослабления Киевского государства стремится дать положительную оценку первым киевским князьям, высоко оценить их военные заслуги.

Третью редакцию сделал около 1113 года Нестор в Киево-Печерском монастыре. Нестор впервые попробовал связать историю восточных славян с историей всего человечества, создал своеобразную историческую концепцию.

Структура[править]

«Повесть временных лет» построена на методологических приемах античной историографии, определенных в II в. до н. э. греческим историком Полибием. Они предусматривали три правила: знание исторических вложений предшественников, широкий обзор географии исследования, связь событий прошлого и настоящего. Как и Фукидид и Аристотель, Нестор основное внимание уделял описанию политических и военных событий. Влияние античной традиции очень четко чувствуется тогда, когда летописец вкладывает в уста своих персонажей античные афоризмы, например, «мать городов русских». С другой стороны, очевидны принципы и подходы, характерные для средневековой методологии. Во многих случаях летописец объясняет события и действия людей со ссылкой на Слово Божие. Методологическая структура летописного свода состоит из пояснительной (главной) и провиндециальной (вспомогательной) истории. Пояснительная история строится на принципах закономерности, истины и правды.