История сердечно-лёгочной реанимации

История сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) восходит к литературным произведениям Древнего Египта (около 2686—2181 гг. до н. э.)[1]. Однако только в XVIII веке в медицинской литературе начали появляться первые достоверные сообщения о сердечно-лёгочной реанимации[2][3][4].

Искусственное дыхание «рот в рот» использовалось на протяжении веков как элемент СЛР, но в конце XIX века оно вышло из употребления с широким распространением ручных методов реанимации, таких как метод Маршалла Холла[5], метод Сильвестра[6], метод Шафера[7] и метод Хольгера Нильсена[8]. Техника искусственного дыхания «рот в рот» вернулась в обиход только в конце 1950-х годов, после её «случайного открытия» Джеймсом Эламом[9].

Современные элементы реанимации при внезапной остановке сердца включают СЛР (состоящую из искусственной вентиляции лёгких и непрямого сдавления грудной клетки), дефибрилляцию и скорую медицинскую помощь (средства для быстрого оказания этих видов помощи пациенту).

Ранние описания[править]

Самые ранние упоминания о СЛР можно найти в древнеегипетской литературе Древнего царства, в которой Исида воскресила Осириса (своего убитого брата и мужа) дыханием жизни[1].

Другие ранние упоминания из железного века можно найти в Библии. Например, согласно повествованию о сотворении мира в Книге Бытия, Бог вдохнул жизнь в ноздри первого человека[10]. Позже, согласно первой Книге Царств, пророк Илия воскресил финикийского мальчика в городе Сарепта[11]. Это первый случай воскрешения мёртвого, записанный в Библии. Во второй Книге Царств Елисей успешно провёл искусственное дыхание рот в рот другому, казалось бы, мёртвому ребёнку, на этот раз в деревне Шунем[12].

Эпоха Возрождения[править]

Бурхан-уд-дин Кермани, врач XV века в Персии, описал свой подход к лечению ghashy (сердечной и дыхательной недостаточности), который заключался в движении рук жертвы и расширении и сжатии левой стороны грудной клетки[13].

В 1667 году Роберт Гук провёл эксперимент, который опроверг гипотезу Галена о том, что смерть наступает, если лёгкие перестают расширяться и сокращаться. Его подопытным был пёс, которому он сделал разрезы в грудной стенке, диафрагме и перикарде. Он пришёл к выводу, что «движение лёгких без свежего воздуха» не играет роли в поддержании жизни животного, а для поддержания жизни необходимо постоянное поступление свежего воздуха[14].

XVIII век[править]

Искусственная вентиляция[править]

Значительные успехи в реанимации были достигнуты в Европе в эпоху Просвещения. Например, в 1732 году шотландский хирург Уильям А. Тоссах использовал искусственное дыхание «рот в рот» для реанимации Джеймса Блэра, шахтёра из Аллоа, Шотландия, который, по всей видимости, был мёртв в течение 30-45 минут. Пациент пришёл в сознание и через несколько дней вернулся к работе. Этот случай, свидетелями которого стали около 400 человек, считается первым современным задокументированным случаем успешного проведения сердечно-лёгочной реанимации у взрослого человека. Тоссах опубликовал отчёт об этом случае в 1744 году[4]. Английский врач Джон Фозергилл (1712—1780) обсудил опыт Тоссаха в статье, опубликованной им в следующем году[15][16].

Первая организованная попытка реагировать на внезапную смерть была предпринята в 1767 году, когда группа граждан Амстердама образовала Общество спасения утопающих (Society for the Recovery of Drowned Persons - SRDP). SRDP рекомендовало ряд методов реанимации, в том числе искусственное дыхание рот в рот, согревание пострадавшего, удаление воды из лёгких путём размещения головы пострадавшего ниже ног и ручного давления на живот, стимуляцию пострадавшего с помощью таких средств, как ректальное окуривание табачным дымом, и кровопускание. В течение четырёх лет после своего основания SRDP заявило, что с помощью этих методов спасло более 150 пациентов[17]. К 1773 году подобные организации были созданы в Гамбурге, Венеции, Милане, Падуе, Вене и Париже[17]. В Гамбурге в 1769 году был принят указ, разрешающий в церквях зачитывать объявления с описанием методов спасения утонувших, удушенных, замёрзших или отравленных ядовитыми газами людей[18].

Английский врач Томас Коган (1736—1818) в то время жил и практиковал в Голландской Республике, только что получив медицинскую степень в Лейденском университете в 1767 году. Впечатлённый достижениями этих организаций, он вернулся в Лондон, где в 1774 году вместе с группой видных граждан (включая Уильяма Хоуза и Фредерика Булла) основал Общество спасения утопающих (позже переименованное в Королевское гуманитарное общество)[19]. Вслед за успехом этих организаций вскоре во многих крупных городах Европы и США появились аналогичные организации, все с целью успешного реанимации жертв внезапной смерти или остановки сердца. Эти спасательные общества XVIII века стали предшественниками современных служб экстренной медицинской помощи.

Дефибрилляция[править]

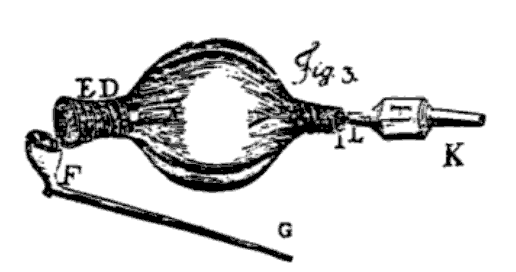

В 1775 году датский врач Петер Кристиан Абилгаард провёл эксперименты по воздействию электрического тока на животных. Он обнаружил, что при воздействии электрического тока на голову курицы она казалась мёртвой, но её можно было оживить, приложив ещё один разряд к груди. Он повторил этот эксперимент несколько раз на одном и том же испытуемом, каждый раз успешно реанимируя его. Через пару дней курица даже снесла яйцо[20].

В 1792 году английский врач Джеймс Карри (1763—1819) отметил, что важное различие между абсолютной смертью и кажущейся смертью заключается в том, что в первом случае «жизненная сила полностью угасает», а во втором «она только находится в состоянии покоя и может быть снова пробуждена к действию, и человек тем самым полностью возвращается к жизни и здоровью»[21]. Карри провёл экспериментальные работы по внешней дефибрилляции на мелких животных и даже описал два успешных случая реанимации человека с помощью этого метода[22]. Он использовал два электрода — один над правой ключицей, а другой над нижней частью левой груди[23].

XIX век[править]

Искусственная вентиляция[править]

В 1856 году английский врач Маршалл Холл (1790—1857) описал новый метод искусственной вентиляции лёгких, который заключался в переворачивании пострадавшего из положения лёжа на животе (вдох) в положение на боку (выдох) с частотой шестнадцать раз в минуту[5]. Генри Роберт Сильвестр (1828—1908) вскоре отметил несколько важных недостатков, присущих методу Холла. Главными из них были:

- то, что объём вдоха и выдоха был довольно небольшим;

- то, что многократное переворачивание безжизненного тела с положения лёжа на живот на бок могло привести к серьёзным травмам шейного отдела позвоночника и лица;

- то, что при использовании метода Холла риск аспирации желудочного содержимого в лёгкие был недопустимо высоким[24].

В 1858 году Сильвестр предложил новый метод искусственной вентиляции, при котором пострадавший укладывается в положении лёжа на спине, его руки поднимаются над головой для облегчения вдоха, а затем прижимаются к груди для облегчения выдоха, и эта последовательность повторяется несколько раз в минуту[6][25]. Метод Сильвестра получил большое внимание и был поддержан многими выдающимися врачами того времени, в том числе Фридрихом фон Эсмархом[26].

Надавливание на грудную клетку[править]

В 1868 году Джон Д. Хилл из Королевской бесплатной больницы описал использование надавливания на грудину с частотой двенадцать раз в минуту для успешного реанимации трёх пациентов, у которых не было пульса на сонной артерии и не слышалось тонов сердца. В этих трёх случаях надавливание на грудную клетку, по-видимому, служило в первую очередь средством для вдыхания аммиака из губки, прижатой к ноздрям пациента[27].

В 1877 году Рудольф Бем из Тартуского университета сообщил об использовании внешнего массажа сердца для реанимации кошек после остановки сердца, вызванной хлороформом[28].

В 1892 году Фридрих Маасс, хирург Гёттингенского университета, первым описал успешную реанимацию пациента с помощью внешнего массажа сердца[29]. Маасс стал первым сторонником внешнего массажа грудной клетки как эффективного средства помощи кровообращению, а не только вентиляции лёгких[30].

XX век[править]

Начало XX века ознаменовалось выдающимися открытиями в области медицины в целом и реаниматологии в частности. В 1900 году Ландштейенер и в 1907 году Янски установили наличие в крови агглютининов и агглютиногенов, выделили четыре группы крови, создав научную основу гематологии и трансфузиологии. В 1924 году С. С. Брюхоненко и С. И. Чечулин сконструировали и применили в эксперименте первый аппарат «сердце-легкие» (автожектор). Н. Л. Гурвич и Г. С. Юньев в 1939 году обосновали в эксперименте дефибрилляцию и непрямой массаж сердца. В 1950 г. Бигелоу, а затем Н. Джавадян, Е. Бабский, Ю. Бредикис разработали методику электрической стимуляции сердца[31].

Современная сердечно-легочная реанимация берет свое начало в 1960 году, когда было опубликовано историческое исследование Коувенховен с соавторами, где сообщалось о сочетании закрытого массажа сердца, дыхания «рот-в-рот» и наружной дефибрилляции.

Последние разработки в области СЛР[править]

В 1965 году Фрэнк Пентридж обратил своё внимание на сложную проблему сердечных приступов и внезапной сердечной смерти. Он считал, что проблема смерти от острого инфаркта миокарда должна решаться вне больницы, а не в отделении неотложной помощи или коронарной терапии. Решением Пентриджа стала разработка первой в мире мобильной коронарной терапевтической бригады. Он укомплектовал её водителем скорой помощи, врачом и медсестрой[32].

Команда сообщила о первых результатах своей программы в выпуске журнала The Lancet от 5 августа 1967 года; их выводы по 312 пациентам охватывали 15-месячный период. Половина пациентов перенесла инфаркт миокарда, и во время транспортировки не было летальных исходов. Революционное значение имела информация о 10 пациентах, у которых произошла остановка сердца. У всех была фибрилляция желудочков; шесть случаев остановки сердца произошли после прибытия бригады реанимации, а четыре — незадолго до прибытия скорой помощи. Все 10 пациентов были реанимированы и госпитализированы. Пятеро впоследствии были выписаны живыми. Статья имеет историческое значение, поскольку послужила стимулом для внедрения программ добольничной неотложной кардиологической помощи во всём мире[32].

К началу 1970-х годов были внедрены сердечно-лёгочная реанимация, дефибрилляция и быстрые средства оказания добольничной помощи. Была создана структура для реанимации жертв внезапной смерти, которая доказала свою эффективность. То, что в 1970-х годах в большинстве стран мира такая структура отсутствовала, было в основном связано с недостаточным распространением и популяризацией идей, а не с невозможностью их реализации. Однако история реанимации не закончилась в начале 1970-х годов. Продолжились значительные достижения. В 1980 году в округе Кинг, штат Вашингтон, началась первая программа обучения сотрудников скорой медицинской помощи проведению дефибрилляции, и аналогичные программы распространились по всей территории США. Это обучение занимало 10 часов, и в первом демонстрационном проекте выживаемость при фибрилляции желудочков увеличилась с 7 % до 26 %[33].

В 1984 году в округе Кинг, штат Вашингтон, также началась первая программа с участием пожарных-медиков, использующих автоматические наружные дефибрилляторы (АНД). Использование АНД упростило обучение медиков и, таким образом, позволило быстрее распространить эту процедуру в сообществах. Автоматические наружные дефибрилляторы требуют значительно меньшего времени обучения по сравнению с ручными дефибрилляторами, поскольку медик не должен интерпретировать сердечный ритм.

В 1981 году в округе Кинг, штат Вашингтон, началась программа по предоставлению инструкций по СЛР по телефону. В рамках этой программы диспетчеры службы экстренной помощи давали мгновенные указания, пока сотрудники пожарной службы и скорой помощи добирались до места происшествия. Этот демонстрационный проект увеличил количество случаев оказания СЛР свидетелями происшествия на 50 %. СЛР с помощью диспетчера в настоящее время является стандартом оказания помощи в диспетчерских центрах по всей территории США и в других странах, таких как Израиль, Великобритания, Швеция и Норвегия[34].

Американская кардиологическая ассоциация использует метафору четырёх звеньев цепи для описания элементов успешной реанимации. Эти звенья — это ранний доступ (распознавание остановки сердца и вызов службы спасения), раннее проведение сердечно-лёгочной реанимации, ранняя дефибрилляция и ранняя оказание расширенной помощи (такой как медикаменты, интубация). Все ранние программы подготовки парамедиков были разработаны для того, чтобы обеспечить достаточно быстрое проведение сердечно-лёгочной реанимации, дефибрилляции и оказание расширенной помощи для реанимации пациентов с остановкой сердца[35].

В настоящее время тестируются более передовые технологии, дополняющие СЛР. К ним относятся использование дронов для доставки дефибрилляторов пациентам, которым проводится СЛР вне больницы, а также подключение пациентов, которым проводится СЛР, но их сердечный ритм удаётся восстановить, к аппаратам искусственного кровообращения (АИК). Это позволяет транспортировать их в специализированные центры, где можно устранить причину остановки сердца (например, закупорку коронарной артерии). Так называемая «АИК-СЛР» может ещё больше революционизировать способы проведения СЛР. Испытания добольничной АИК-СЛР во Франции и Австралии дают обнадёживающие результаты[36].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Baker, AB (1971). «Artificial respiration: the history of an idea». Medical History 15 (4): 336–51. DOI:10.1017/s0025727300016896. PMID 4944603.

- ↑ Заболотина Ольга Эволюция развития знаний в области реанимирования человека // Педиатрическая фармакология. — 2010. — № 3.

- ↑ Гавриленко В. Ю. Развитие сердечно лёгочной реанимации // FORCIPE. — 2019. — № Приложение.

- ↑ 4,0 4,1 Tossach W Man dead in appearance recovered by distending lungs with air // Medical Essays and Observations. — London and Edinburgh: T.W. and T. Ruddimans, 1744. — Т. 5, Part 2. — P. 605–8.

- ↑ 5,0 5,1 Hall, M (1856). «Asphyxia, its rationale and its remedy». The American Journal of the Medical Sciences 32: 224–7.

- ↑ 6,0 6,1 Silvester HR The true physiological method of restoring persons apparently drowned or dead, and of resuscitating stillborn children. — London: John Churchill, 1858. — P. 17–18.

- ↑ Schafer, EA (1904). «Description of a simple and efficient method of performing artificial respiration in the human subject». Medico-Chirurgical Transactions 87: 609–14. PMID 20897023.

- ↑ Nielsen, H (1932). «En oplivningsmetode» (Danish). Ugeskrift for Læger 94: 1201–3.

- ↑ Elam JO Rediscovery of expired air methods for emergency ventilation // Advances in Cardiopulmonary Resuscitation. — 1. — New York: Springer-Verlag, 1977. — P. 263–5. — ISBN 978-1461263401.

- ↑ Бытие, глава 2 (Быт.2) на русском языке - Ветхий Завет - Синодальный перевод Библии. Проверено 10 августа 2025.

- ↑ 1-я книга Царств, глава 17 (1Цар.17) на русском языке - Ветхий Завет - Синодальный перевод Библии. Проверено 10 августа 2025.

- ↑ 4-я книга Царств, глава 4 (4Цар.4) на русском языке - Ветхий Завет - Синодальный перевод Библии. Проверено 10 августа 2025.

- ↑ (2018) «Chest compression for syncope in medieval Persia». European Heart Journal 39 (29): 2700–1. DOI:10.1093/eurheartj/ehy374. PMID 30289519.

- ↑ Hook, R (1667). «An account of an experiment made by Mr. Hook, of preserving animals alive by blowing through their lungs with bellows». Philosophical Transactions of the Royal Society of London 2: 539–40.

- ↑ Веселова, Маша. Табачные клизмы и ритмичная музыка: как появилась сердечно-легочная реанимация. Проверено 10 августа 2025.

- ↑ Fothergill, J (1745). «Observations on the recovery of a man dead in appearance by distending the lungs with air». Philosophical Transactions of the Royal Society of London 43 (475).

- ↑ 17,0 17,1 Johnson A An account of some societies at Amsterdam and Hamburgh for the recovery of drowned persons. — London, 1773.

- ↑ Rich JB Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned. — London, 1774. — P. 4–5.

- ↑ Notable Dates. About the Royal Humane Society. London: Royal Humane Society (2022). Проверено 16 октября 2022.

- ↑ (1975) «The Remarkable Dr. Abildgaard and Countershock: The Bicentennial of His Electrical Experiments on Animals». Annals of Internal Medicine 83 (6): 878–82. DOI:10.7326/0003-4819-83-6-878. PMID 1106286.

- ↑ Curry J On the difference between absolute and apparent death // Popular Observations on Apparent Death from Drowning, Suffocation etc.. — Northampton: W. Birdsall & T. Burnham, 1792. — P. 1–5.

- ↑ Curry J Apparent death from blows, falls, and the stroke of lightning // Popular Observations on Apparent Death from Drowning, Suffocation etc.. — Northampton: W. Birdsall & T. Burnham, 1792. — P. 79–84.

- ↑ Curry J On apparent death from drowning, and the means to be employed for recovery // Popular Observations on Apparent Death from Drowning, Suffocation etc.. — Northampton: W. Birdsall & T. Burnham, 1792. — P. 56–58.

- ↑ Silvester, HR (1858). «The Marshall Hall method in the treatment of asphyxia». The Lancet 1: 616.

- ↑ Silvester, HR (1858). «A new method of resuscitating stillborn children and of restoring persons apparently dead or drowned». BMJ 2 (81): 576–9.

- ↑ Esmarch F The surgeon's handbook on the treatment of wounded in war: a prize essay. — London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1878. — P. 116–18.

- ↑ Hill, JD (1868). «Observations on some of the dangers of chloroform in surgical practice, and a successful mode of treatment». British Journal of Dental Science 11 (145): 355–8.

- ↑ Boehm, R (1877). «Ueber wiederbelebung nach vergiftungen und asphyxie» (German). Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie 8 (1–2): 68–101. DOI:10.1007/BF01831354.

- ↑ Maass, F (1892). «Die Methode der Wiederbelebung bei Herzten nach Chloroformeinathmung» (German). Berliner Klinische Wochenschrift 29: 265–8.

- ↑ Taw, RL (1991). «Dr. Friedrich Maass: 100th Anniversary of "New" CPR». Clinical Cardiology 14 (12): 1000–2. DOI:10.1002/clc.4960141211. PMID 1841015.

- ↑ Р.Х. Гизатуллин, И.И. Лутфарахманов, Р.Р. Гизатуллин, Р.Ф. Рахимова Сердечно-легочная реанимация / Рецензенты: В.И. Ершов Н.П. Шень. — ФБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2018.

- ↑ 32,0 32,1 Испирян А. Ю. Внезапная сердечная смерть // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2016. — № 3.

- ↑ Интенсивная терапия : национальное руководство. Том 1 рус.. library.mededtech.ru. Проверено 10 августа 2025.

- ↑ Saland, G (1963). «Rescue breathing and cardiac massage». New York State Journal of Medicine 63 (24): 3521–3. PMID 14083444.

- ↑ (2006) «Cardiopulmonary resuscitation: history, current practice, and future direction». Circulation 114 (25): 2839–49. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.610907. PMID 17179033.

- ↑ Hurt, R (2005). «Modern cardiopulmonary resuscitation—not so new after all». Journal of the Royal Society of Medicine 98 (7): 327–31. DOI:10.1258/jrsm.98.7.327. PMID 15994600.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «История сердечно-лёгочной реанимации», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |