Развитие культуры народов России в XV—XVII вв.

Разви́тие культу́ры наро́дов Росси́и в XV—XVII вв. — процесс постепенного преодоления культурной разобщённости русских земель и возрождения единой русской культуры. По мере политического и экономического усиления Москвы она становится одним из главных культурных центров русских земель. Создание централизованного государства дало мощный толчок развитию культуры. Расширяются культурные контакты России с другими странами, особенно с Италией, откуда в Москву приезжают выдающиеся архитекторы и другие мастера.

Религия и духовность[править]

Основным предметом спора был вопрос о монастырском владении, морально-этический его аспект. По мнению Иосифа Волоцкого монастыри и церковь должны были иметь большие владения и пользоваться трудом работающих на земле крестьян.

Иосифляне придерживались логики, согласно которой богатая церковь является сильной церковью, а сильная церковь — это основа процветания веры. Противоположной точки зрения придерживались «нестяжатели», духовный лидер которых Нил Сорский. он считал, что монахи должны жить своим трудом и стремиться к духовному самосовершенствованию. Нил Сорский оказал значительное влияние на духовную культуру Руси в XV-XVI веках и был признан святым. Однако в этом споре победу одержали иосифляне, которых поддержала княжеская власть.

В XVI веке Россия активно колонизировала Восток (особенно земли вдоль Волги и Западную Сибирь) и вела длительную Ливонскую войну. Это время также стало толчком для переосмысления роли царя в государстве, которого стали считать отцом-богопомазанником.

Тогда же вновь резко вспыхнули религиозные споры. Схватка «нестяжателей» и «иосифлян» привлекала все больше и больше сторонников. Традицию обличения корыстолюбия, гордыни и мирской суетности духовенства, заложенную Нилом Сорским, продолжил князь-инок Вассиан Патрикеев.

Самым значительным мыслителем, оказавшим большое влияние на развитие древнерусской мысли, стал Максим Грек. Он оставил после себя обширное наследие в виде переводов, богословских трудов и философских произведений. В своих работах он исследовал вопросы человеческого бытия, духовного развития и общественного устройства.

Одним из важнейших событий в культурной жизни XVI века было составление большого сборника религиозной литературы — «Великих Четьих-Минеев». Под руководством митрополита Макария в нём были собраны жития, поучения, памятники церковного права, повести и сказания. Произведения были распределены по дням для чтения.

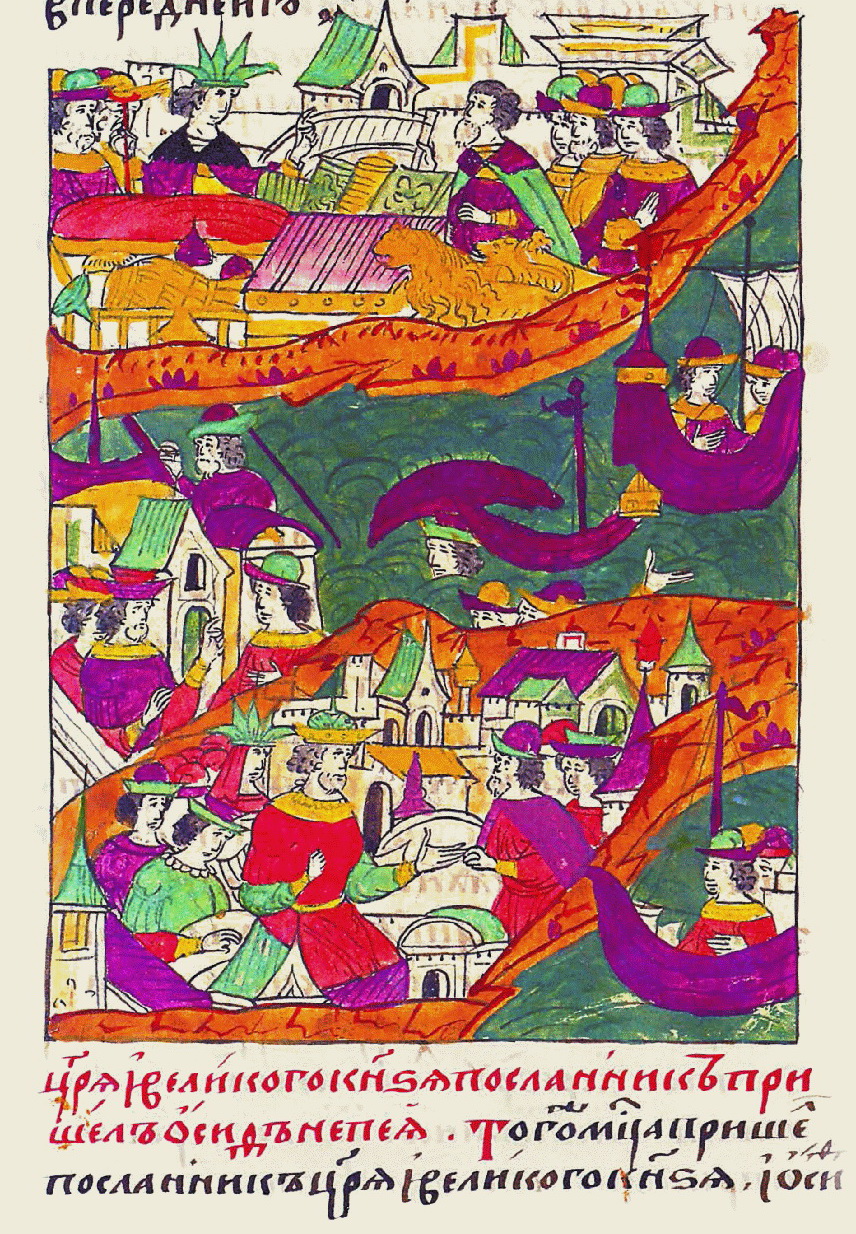

Летописное дело занимало важное место, в частности, «Никоновская летопись», состоящая из местных летописей и сказаний. Позже на её основе создали лицевой свод с 10 томами, посвящённый русской и мировой истории с 16 тысячами миниатюр. На рубеже XV—XVI веков была создана новая хроника всемирной истории — «Русский Хронограф».

Образование и наука[править]

С развитием единого государства, церкви и торговли появилась потребность в образованной интеллигенции, но образование оставалось привилегией немногих. В основном грамотность была распространена среди феодалов, духовенства и купцов.

Обучение проводилось преимущественно в монастырях. Были также редкие частные домашние школы для духовных лиц и светских мастеров. Изучали богословие, читали и писали, иногда занимались арифметикой. В качестве учебников использовали богослужебные книги. Во второй половине века стали появляться специальные учебники по грамматике и арифметике.

Развитие письменности привело к изменению техники письма: возросла потребность в книгах и документах, основным материалом для письма стала бумага, которую импортировали из Италии, Польши, Франции и германских государств . В XV веке скоропись стала господствующим типом письма. Во второй половине XVII века появились государственные образовательные учреждения, которые готовили служащих для различных организаций.

В XVII веке были достигнуты значительные успехи в медицине, математике и естествознании. В Москве была основана Славяно-греко-латинская академия, где студенты изучали широкий круг предметов, от грамматики до богословия, в 1618-1619 годах была издана «Грамматика» Мелетия Смотрицкого — основной труд по церковнославянскому языку. В этот период также продолжалось накопление знаний о природе и мире, и были сделаны переводы важных текстов, таких как Библия, на русский язык[1].

Русские исследователи и землепроходцы внесли большой вклад в изучение Дальнего Востока. Семён Дежнёв отправил экспедицию для изучения пролива между Азией и Северной Америкой в 1648 году, и в честь него была названа восточная точка России. Е. П. Хабаров исследовал земли вдоль реки Амур и основал русские поселения, в его честь названы город Хабаровск и посёлок Ерофей Павлович. Василий Бугор изучил бассейны рек Ангара, Илим и Лена в 1628 году, а Пётр Бекетов основал Ленский острог, который стал основой освоения Восточной Сибири. В. Д. Поярков исследовал путь от Амура до Охотского моря[2].

Архитектура[править]

В правление Ивана III был создан ансамбль Московского Кремля. Итальянские архитекторы построили храмы, дворцы и крепостные стены, в том числе Успенский собор (архитектор Аристотель Фиораванти), Архангельский собор и Великокняжеский дворец с Грановитой палатой (Марко Руффо и Пьетро Солари).

В XVI веке в Москве наблюдался активный рост каменного строительства, чему во многом способствовал ансамбль храмов Кремля. Отличительной чертой архитектуры того времени стало появление шатрового стиля, который пришёл на смену традиционной крестово-купольной схеме и был близок к деревянному зодчеству.

Шатровый стиль заменил традиционную крестово-купольную схему и стал использоваться при строительстве колоколен. Примеры шатровой архитектуры включают церковь Вознесения в Коломенском (1532 год) и Собор Покрова на Рву, также известный как собор Василия Блаженного (1560 год). В 1586 году русским мастером Андреем Чоховым была отлита Царь-пушка.

В конце XVII века в русской архитектуре появился новый стиль — «нарышкинское барокко». Он сочетал в себе элементы западноевропейского барокко и русской архитектурной традиции. Примеры этого стиля можно увидеть в церкви Покрова в Филях. Также до нашего времени сохранились прекрасные деревянные храмы, например, архитектурный комплекс в Кижах. В это время строились и светские здания с башнями Московского Кремля в шатровой форме.

В 1630-х годах построили каменный Теремной дворец для царя Михаила Фёдоровича, а в конце 1660-х — деревянный дворец в селе Коломенское[3].

Литература[править]

В XV веке возникли жанры литературы — хождения и общерусская летопись. Записки «Хождение за три моря» были созданы тверским купцом Афанасием Никитиным. Первая общерусская летопись — Троицкая — была создана в Москве в начале века.

В начале XVI века было создано произведение «Сказание о князьях Владимирских», где утверждалась легенда о происхождении великих князей от брата римского императора Константина по имени Прус. Также говорилось, что Владимир Мономах получил царские регалии от византийского императора Константина Мономаха, включая шапку Мономаха.

Во времена Ивана Грозного возникла публицистика, видными представителями которой были Иван Пересветов и Андрей Курбский. Пересветов предлагал реформы для укрепления самодержавия с поддержкой дворянства, а Курбский критиковал самовластие царя в «Истории о великом князе Московском» и переписке с Грозным.

В середине XVI века выдающимся литературным памятником стал «Домострой» протопопа Сильвестра, содержащий правила и указания для различных сфер жизни русского человека. В Москве в 1563 году была основана типография Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, где в 1564 году была напечатана первая датированная русская книга «Апостол», в 1574 году — первый «Букварь»[4].

В XVII веке литература обрела популярность благодаря фольклору. «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве Грудцыне» — произведения, главными героями которых стали мелкие служилые дворяне и купцы. В демократической среде такие произведения были особенно популярны. Они содержали сатиру и обличение судебных порядков и продажности судей («Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ершовиче»).

В литературе XVII века также появились произведения, посвящённые более традиционным темам древнерусской культуры. Особый отклик вызвал кризис смутного времени.

Одним из наиболее ярких произведений, описывающих этот сложный период в истории России, является «Сказание» Авраамия Палицина, которое отразило взгляд непосредственного участника событий.

«Летописная книга», написанная князем И. М. Катыревым-Ростовским в 1626 году, также представляет собой представителя придворного направления в литературе. Автор — воспитатель детей царя Алексея Михайловича, выпускник Киево-Могилянской академии Симеон Полоцкий.

Духовный писатель Симеон Полоцкий внёс вклад в развитие поэзии и драматургии XVII века, его стихи стали основой для хвалебной оды. Он обличал различные пороки и поддерживал просвещение.

См. также[править]

- Усиление светских элементов в русской культуре XVII века

- Обмирщение культуры

- Культура народов России XVIII в. — первой половины XIX в.

- Общерусские летописные своды

- Русская культура при Иване IV Грозном

Примечания[править]

- ↑ «Развитие культуры народов России XVI-XVII вв.». УчительПро (15.02.2018). Проверено 19 января 2024.

- ↑ Русская культура в XVI-XVII вв.. MAXIMUM Education. Проверено 19 января 2024.

- ↑ Боева А. Е. Культура России XVII в.. Фоксфорд. Проверено 19 января 2024.

- ↑ Русская культура в конце XV-XVI вв.. Sarist.narod.ru. Проверено 19 января 2024.

Литература[править]

- Черникова Татьяна Васильевна Европейское влияние на русскую культуру XVII в // Вестник МГИМО Университета. — 2013.

- Сертакова И.Н. Повседневная культура России XVIII в // Аналитика культурологии. — 2010.

- Тетерина Евгения Александровна Русская культура в П. П. XVII века // Национальная ассоциация учёных : Журнал. — 2015. — № 8. — С. 59—60.

- Быковская Г. А., Черных В. Д., Злобин А. Н. Проблемы взаимоотношений государства и Церкви: историография церковного раскола XVII в // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2011. — № 3—1.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Развитие культуры народов России в XV—XVII вв.», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |