Двойник (повесть Достоевского)

Двойник

- Жанр

- повесть

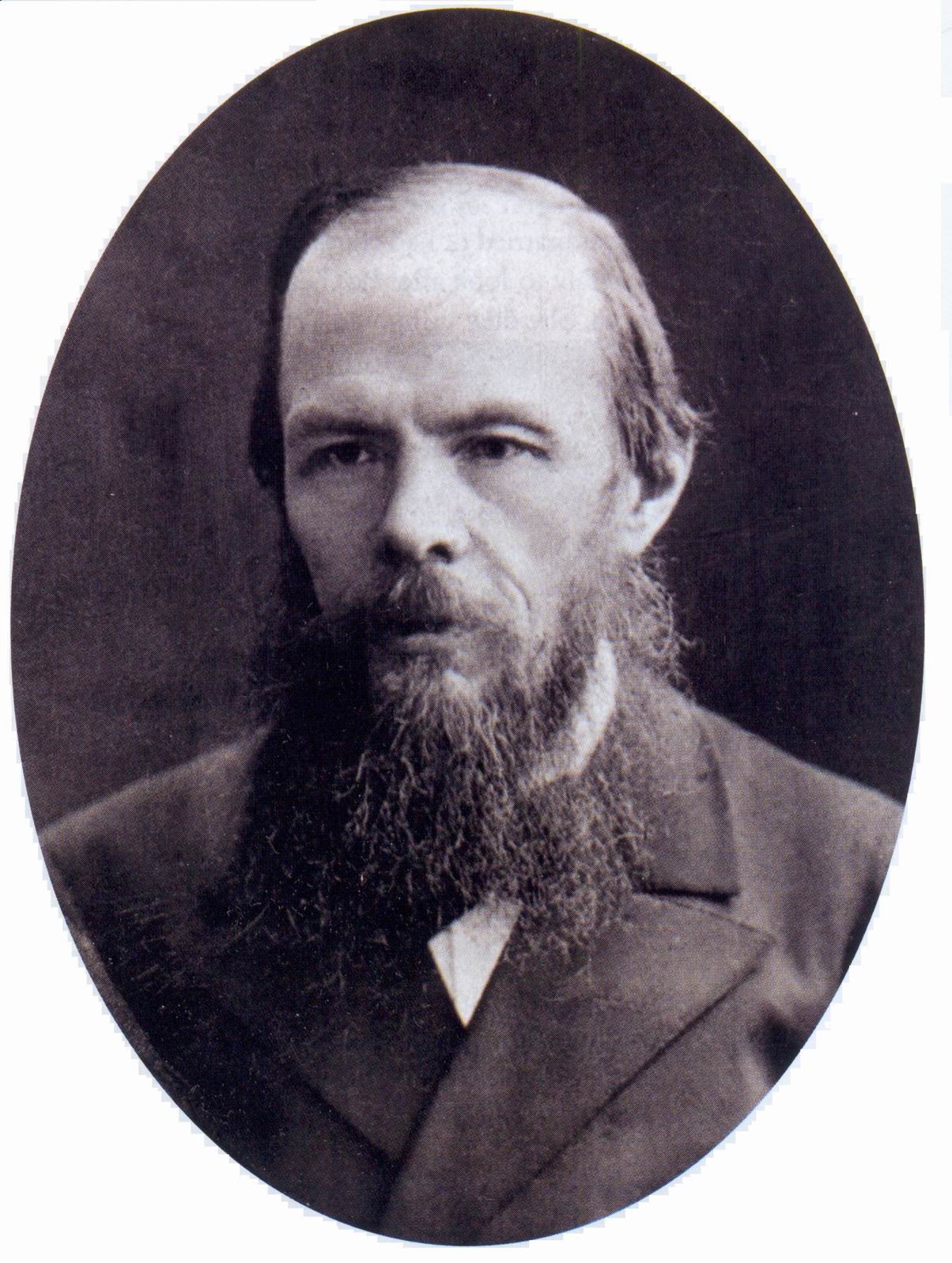

- Автор

- Фёдор Михайлович Достоевский

- Язык оригинала

- русский

- Год написания

- 1845—1846

- Публикация

- 1846

- Отдельное издание

- 1866

«Двойни́к» — повесть Фёдора Достоевского, написанная в 1845—1846 годах. Повесть впервые опубликована 1 февраля 1846 года во втором номере журнала «Отечественные записки» с подзаголовком «Приключения господина Голядкина»[1].

История создания[править]

→ История создания повести «Двойник»

Замысел повести оформился у Фёдора Достоевского вскоре после успеха «Бедные люди», и работа началась в июне 1845 года, когда писатель гостил у брата Михаила Достоевского в Ревеле. Там он делился творческими идеями и читал написанные фрагменты. Осенью работа над «Двойником» продолжилась в Петербурге, но продвигалась медленнее, чем хотелось автору, о чём он в шутку писал брату: «Яков Петрович Голядкин упорно держится своего характера. Негодяй ужасный, подступиться к нему невозможно; ни в какую не хочет двигаться вперёд, заявляя, что еще не готов…». Взяв на себя обязательство предоставить повесть в «Отечественные записки» к началу 1846 года, Фёдор Достоевский спешил и злился на себя: «…я до самого последнего момента, то есть до 28 числа, заканчивал своего мерзавца Голядкина. Кошмар! Вот каковы людские расчёты; хотел закончить до августа, а затянул до февраля!» (письмо Михаилу Достоевскому от 1 февраля 1846 года)[2].

В процессе работы Фёдор Достоевский уверен в успехе героя, считая Голядкина своим chef-d'œuvre; первые отзывы, называвшие «Двойника» гениальным произведением, сравнимым с «Мёртвые души», также вдохновляли молодого писателя. Однако после публикации мнения изменились, и негативная оценка повергла его в уныние. Он признавал, что поторопился с публикацией, обманул ожидания публики и испортил произведение. Наступил творческий кризис: «Мне Голядкин опротивел. <…> Наряду с блестящими страницами есть мерзость, дрянь, от души тошнит, читать не хочется. Это-то и создало мне на время ад, и я заболел от горя» (письмо брату от 1 апреля 1846 года)[2].

Впоследствии, планируя новое издание, Фёдор Достоевский решил кардинально переработать повесть. Черновые наброски к предполагаемой переделке в записных книжках № 1 (1861-1862) и № 2 (1862-1864) свидетельствуют о расширении замысла и намерении автора создать более полную картину русского общества, наполнить её актуальным содержанием. Однако писатель лишь чётче определил основные линии повествования, убрав лишние эпизоды, монологи и диалоги. В новой редакции он также смягчил пародийный аспект жанровой формы «Двойника», убрав ироничные аннотации к главам и изменив подзаголовок. Внесённые изменения, вероятно, не удовлетворили автора. В ноябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Фёдор Достоевский вновь обращается к теме «Двойника»: «Эта повесть мне совершенно не удалась, но идея её была достаточно светлой, и более серьёзной идеи я никогда в литературе не реализовывал. Но форма этой повести мне совершенно не удалась <…> если бы я сейчас взялся за эту идею и изложил её заново, то выбрал бы совершенно другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашёл и повесть не осилил». Критическое отношение Фёдора Достоевского к повести говорит не столько о неудаче «Двойника», сколько о высоких требованиях писателя к своему таланту[2].

Стиль произведения характеризуется повествованием от лица вымышленного рассказчика с ярко выраженной эмоциональной манерой. Заметно влияние гоголевского сказа, изображающего душевные переживания героя и детали окружения, иногда переходящего в перечисление. Преобладающей формой является несобственно-прямая речь, обусловленная диалогическим обращением рассказчика к герою. Современные исследователи опровергают тезис Виктора Виноградова о слиянии автора и героя при переходе повествовательного сказа в речь Голядкина. Передавая внутреннюю речь персонажа, рассказчик пародийно искажает его слова и фразы, утрирует особенности речи. Это создаёт комический эффект и позволяет отличить авторскую позицию от позиции героя. Авторское и чужое слово разграничены стилистически и интонационно. Речь повествователя правильная, выразительная, образная, временами ироничная или лиричная. Для описания пейзажа, предметного мира и человека характерна метафоричность языка. Авторское сознание также проявляется в оценочных суждениях о герое и размышлениях на различные темы. Сознание Голядкина выражается в форме примитивного чиновничьего языка и казённой фразеологии с использованием книжных выражений[2].

Общий эмоциональный тон повествования выдержан в гоголевской традиции серьёзно-комического. Ирония автора по отношению к герою не переходит в насмешку, а уравновешивается осознанием трагизма положения «маленького человека»[2].

Смысл названия[править]

В основе произведения Фёдора Достоевского «Двойник» лежит исследование душевного раскола главного героя. Писатель показывает раздвоение личности Голядкина, вызванное его уязвленным самолюбием и неудовлетворенностью собственной жизнью, несмотря на завышенные ожидания. Второй Голядкин, возникающий в повести, является отражением внутреннего конфликта персонажа, его расщеплённого сознания[3].

Название повести также связано с семантикой числа «два», которое присутствует не только в названии, но и в тексте произведения. Число «два» символизирует крайность, отражение одного в другом, при этом предел одного и предел другого составляют целостность[4].

Жанр[править]

Во второй редакции (1866 год) повесть получила подзаголовок «Петербургская поэма». Это позволило автору соотнести её по жанру с «Мёртвые души» и подчеркнуть ключевую для неё, в понимании Фёдора Достоевского 1860-х годов, тему Петербурга, связанную с размышлениями писателя о «петербургском периоде русской истории» и о характерных для него социально-психологических Призраках и фантомах[5].

Идейный замысел[править]

Подзаголовки, сопровождающие повесть «Двойник», не просто указывают на жанровые особенности, но и отражают замысел автора. Первый подзаголовок, «Приключения господина Голядкина», намекает на традиции плутовского романа, а также вызывает в памяти гоголевские мотивы, связанные с путешествием Чичикова. Эти ассоциации укрепляются вторым подзаголовком, «Петербургская поэма», особенно жанровым определением «поэма». Однако, в замысле Фёдора Достоевского относительно «Двойника», эти два жанровых указания не исключают друг друга, а скорее подводят к пониманию произведения как «романа», где «поэма» выступает скорее как метафора[6].

В отличие от первого подзаголовка, во втором акцент смещается с героя на Петербург. В этой связи, мнение Александра Панченко о том, что «двойничество — это петербургская тема, возникшая из реформ Петра», представляется весьма обоснованным. Второй заголовок подчёркивает связь между «расколом страны и раздвоением личности». Эта взаимосвязь между судьбой человека и судьбой страны соответствует авторскому замыслу романа «Двойник», поскольку роман предполагает, что личная история разворачивается на фоне более широких исторических событий[6].

Композиция и сюжет[править]

Композицию «Двойника» можно считать, с одной стороны, кольцевой, с другой — зеркальной:

- Кольцевая композиция: в начале повести Голядкин выезжает из дома в карете, в конце его в карете увозят в его новый дом, дом скорби. Кольцо замкнулось.

- Зеркальная композиция: в первой главе герой делает визит доктору Крестьяну Ивановичу. Голядкин хочет завязать с ним приятельские отношения. В последней главе он снова встречает доктора, но Крестьян Иванович видится ему зловещим, пугающим, едва ли не дьяволом. Он увозит несчастного сумасшедшего в психиатрическую. клинику. События повторились с точностью до наоборот[3].

Господин Голядкин, титулярный советник, предстаёт человеком добрым, искренним и покладистым. Его говорящая фамилия, отсылающая к бедности и бесправности, намекает на его положение в обществе. Он старается быть открытым и честным, но в глубине души чувствует себя незначительным и уязвимым, пытаясь оправдать свои слабости добродетелью. Внутренние комплексы и подавленные амбиции проявляются в болезненной мнительности: ему повсюду мерещатся заговоры и козни против него[7].

Фёдор Достоевский с самого начала погружает читателя в мир, напоминающий зловещую сказку, подчёркивая, что действие происходит не в волшебном царстве, а в реальном Петербурге. В конце первой главы у Голядкина зарождается мысль о существовании его двойника — более удачливого, напористого и уверенного в себе. Он мучается вопросом, стоит ли приветствовать, признавать или притвориться, что он — не он, а лишь похожий человек[7].

Первые признаки душевного нездоровья героя проявляются во время визита к доктору Рутеншпицу. Рассеянная речь и хаотичное мышление Голядкина усиливают подозрения в его психическом расстройстве. Доктор даёт ему советы и прописывает лекарство, но пациент не слышит ничего, кроме собственных мыслей[7].

Посетив званый вечер, Голядкин с ужасом осознаёт, что потерял расположение хозяев и не может понять причину. Вскоре он обнаруживает объяснение — появление двойника, как две капли воды похожего на него, занявшего его место на службе[7].

«Двойник» оказывается подлым интриганом и льстецом, полной противоположностью главному герою. Он успешно компрометирует «настоящего» Голядкина и постепенно занимает его положение в обществе, используя нечестные методы, вызывающие отвращение у главного героя[7].

Конфликт[править]

В повести «Двойник» Фёдора Достоевского можно выделить несколько конфликтов[8][9]:

- Конфликт между мечтой и действительностью. Мечты Голядкина превращаются для него во вторую действительность, встраиваются в реальные отношения по службе. Образуются две реальности: подлинная действительность служебного положения Голядкина и перенесённая его больной фантазией из реальности в миф сознания («двойник») — молодой Голядкин.

- Конфликт социальной «поэзии» личности Голядкина и «прозы» социального порядка. «Поэзия» героя из среднего сословия настолько противоречива и сомнительна, что Голядкин не может выбрать между своей «поэзией» жизни и преданностью «прозаически» благоустроенному обществу.

- Конфликт с двойником. Из недр сознания Голядкина возникает гротескный, отталкивающий образ издевающегося над ним и вместе с тем беспощадного к нему двойника, похищающего не только его место в чиновничьей иерархии, но и саму его личность.

Главные герои[править]

| Герой | Характеристика |

|---|---|

| Яков Петрович Голядкин-старший | Титулярный советник. Неказист, но своей внешностью совершенно доволен. Про себя говорит, что он «человек простой, незатейливый», без наружного блеска. «Маску надеваю лишь в маскарад». При всей незначительности своей персоны думает, что у него есть враги, желающие его погубить.

Обладает чувством собственного достоинства, которое всячески пытается отстоять. Болезненно мнителен и обидчив. Голядкин — собирательный образ, который соединяет в себе два литературных типа чиновников: забитый, жалкий, но честный служака (кем он является) и ловкий плут-карьерист (кем он хочет быть). |

| Яков Петрович Голядкин-младший | Двойник Голядкина-старшего. Наглый, хитрый, подлый, изворотливый. Сначала притворяется другом Голядкина-старшего, но затем строит против него козни. Постепенно вытесняет его со службы и из собственной квартиры.

Голядкин-младший воплощает собой того, кем Голядкин-старший хотел бы быть, но не решается. |

| Крестьян Иванович Рутеншпиц | Доктор медицины и хирургии. «Весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одарённый густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом». В финале повести явился за Голядкиным, чтобы забрать его в сумасшедший дом. Последнему он при этом кажется воплощением дьявола. |

| Берендеев Олсуфий Иванович | Благодетель Голядкина, отец Клары Олсуфьевны. «Маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознаграждённый судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью…» |

| Берендеева Клара Олсуфьевна | Дочь Олсуфия Ивановича. На ней хочет женится Голядкин. Красавица, «чувствительные» романсы поёт и прекрасно танцует. На балу в честь своего дня рождения явное предпочтение оказывает асессору Владимиру Семёновичу. Потом якобы пишет Голядкину письмо с признанием в любви и просьбой увезти её из родительского дома. |

| Владимир Семёнович | Коллежский асессор, племянник начальника отделения, где служит Голядкин. Главный претендент на руку Клары Олсуфьевны. |

| Генерал | Начальник департамента, в котором служит Голядкин. К нему Яков Петрович обращается за защитой от Голядкина-младшего. |

Художественные приёмы и средства[править]

- Мотив зеркала. Проснувшись, Голядкин непременно глядит на себя в зеркало, которое отражает не только внешний вид, но и внутреннюю сущность[10].

- Мотив света и тени. Свет иногда является в виде солнечных лучей, даруя обезумевшему герою надежду, но чаще всего свет в повести зловещ и мрачен[10].

- Семантика числа «два». Число «два» присутствует не только в названии произведения, но и во многих его частях: две нежданные встречи Голядкина, две встречи в доме у Олсуфия Ивановича, две редакции повести[10].

- Двойничество — художественный приём, элемент поэтики Фёдора Достоевского[11].

Критика[править]

Виссарион Белинский увидел в характере и в способе изображения душевной болезни героя нечто выходящее за рамки художественной литературы. Критик указал на недостатки произведения: частое и, местами, ненужное повторение одних и тех же фраз, а также то, что почти все персонажи говорят почти одинаковым языком[12].

Николай Брандт назвал «Двойник» скучным и бесконечно растянутым рассказом о приключениях господина Голядкина, который с самого начала и до конца повести является помешанным[13]. Аполлон Григорьев оценивал «Двойник» как «сочинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное»[12].

«…Мы не понимаем, как автор „Бедных людей“, повести все-таки замечательной, мог написать „Двойника“, напечатанного во 2-м номере „Отечественных записок“. Это грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования. <…> …Но чтение всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать её, произведёт на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина. Но нельзя сказать, чтоб и в этой повести не было мысли….»

«…До неясности безжизненно, сухо и скучно. Таков г. Достоевский в этой своей повести длинной и до невероятности утомительной. В ней г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование. Мы даже просто не понимаем, как могла явиться эта повесть. …это одно голое подражание внешности великих произведений Гоголя. В этом только и состоит вся повесть: ни смысла, ни содержания, ни мысли — ничего… Неужели это талант? Это жалкая пародия; неужели что-нибудь может возбудить она, кроме скуки и отвращения?»

«… Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не имели бы терпения прочесть его вторую; но мы сделали это по обязанности, желая что-нибудь найти в его повести, и ничего не нашли; она так скучна, что много раз оставляли мы книгу и принимались снова и насилу-насилу прочли ее. Конечно, судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб была такова вторая. Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну. Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил он себя…»

«В „Двойнике“ манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную махинацию человеческих чувств, мыслей и дел….»

«…„Двойник“ развёртывает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе. Вспомните этого бедного, болезненно самолюбивого Голядкина, вечно боящегося за себя, вечно мучимого стремлением не уронить себя ни в каком случае и ни перед каким лицом и вместе с тем постоянно уничтожающегося даже перед личностью своего шельмеца Петрушки <…>»

«…Спросите себя, нет ли в вас самих чего-нибудь голядкинского, в чём только никому нет охоты сознаться… <…> Впрочем, если вам скучно было читать „Двойника“, <…> то в этом всё-таки нет ничего удивительного: анализ не всякому сносен…»

Экранизации и постановки[править]

- «Двойник» (The Double, 2013), режиссёр — Ричард Айоади[14].

- Синтетический спектакль «Двойник», режиссёр — Валерий Фокин[15].

- Фильм-спектакль «Двойник» (1989). режиссёр — Юрий Маляцкий[16].

Примечания[править]

- ↑ Федор Достоевский «Двойник». Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека». Проверено 15 июня 2025.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Арсентьева Н. Н. Двойник. Фёдор Достоевский. Антология жизни и творчества. Проверено 15 июня 2025.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Анализ произведения «Двойник» (Ф. М. Достоевский). Литрекон (2020-10-12). Проверено 15 июня 2025.

- ↑ ««Двойник» Ф.М. Достоевского. Реальность и ирреальность».

- ↑ Двойник. «Лаборатория Фантастики». Проверено 15 июня 2025.

- ↑ 6,0 6,1 «Анализ повести Ф. М. Достоевского «Двойник» на практическом занятии в вузе».

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Двойник (сборник). Лайвлиб. Проверено 15 июня 2025.

- ↑ «Композиция сюжета романа «Двойник. Приключения господина Голядкина»».

- ↑ «Гениальный «Двойник»: почему критики не понимают Достоевского».

- ↑ 10,0 10,1 10,2 «Колористическое искусство как способ моделирования реальности в повести Ф. М. Достоевского «Двойник»».

- ↑ Двойничество. Фёдор Достоевский. Антология жизни и творчества. Проверено 15 июня 2025.

- ↑ 12,0 12,1 ««Двойник» Ф. М. Достоевского в свете психоанализа: к истории рецеции».

- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 Критика о повести «Двойник» Достоевского, отзывы современников. Literaturus. Проверено 15 июня 2025.

- ↑ Достоевский в кино: 6 необычных экранизаций классика для тех, кому лень читать книги. Film (2021-11-12). Проверено 15 июня 2025.

- ↑ Двойник. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)». Проверено 15 июня 2025.

- ↑ Двойник (1989). Кино-театр. Проверено 15 июня 2025.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Двойник (повесть Достоевского)», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|