История лучевой терапии

История лучевой терапии (или радиотерапии) восходит к экспериментам, проведённым вскоре после открытия рентгеновских лучей (1895 г.), когда было показано, что воздействие излучения вызывает ожоги кожи. Под влиянием электротерапии и прижигания — медицинского применения едких веществ — врачи начали использовать излучение для лечения новообразований и поражений, вызванных такими заболеваниями, как волчанка, базальноклеточная карцинома и эпителиома[1]. Обычно считалось, что излучение обладает бактерицидными свойствами, поэтому после открытия радия, помимо лечения, аналогичного лечению рентгеновскими лучами, его также стали использовать в качестве добавки к медицинским препаратам для лечения таких заболеваний, как туберкулёз, при котором возникали резистентные бациллы[2][3].

Кроме того, поскольку излучение было обнаружено в водах горячих источников, известных своими целебными свойствами, его стали рекламировать как чудодейственное средство от всех болезней в патентованных лекарствах и шарлатанских средствах. Медицинская наука считала, что небольшие дозы излучения не причиняют вреда, а вредное воздействие больших доз носит временный характер[4].

Широкое использование радия в медицине прекратилось, когда было обнаружено, что физическая переносимость была ниже, чем ожидалось, и облучение вызывало долгосрочные повреждения клеток, которые могли проявиться в виде карциномы через 40 лет после лечения[5]. Использование радиации продолжается и сегодня в качестве метода лечения рака в лучевой терапии.

Раннее развитие (1895—1905)[править]

Обнаружение визуализирующих свойств рентгеновских лучей сразу же привело к их практическому применению в научных исследованиях и диагностике, а вскоре и в медицине. Рентгеновские лучи использовались для диагностики переломов костей, сердечных заболеваний и туберкулёза. Были разработаны инновационные методы диагностики, такие как заполнение пищеварительных полостей висмутом, что позволяло видеть их сквозь ткани и кости[6].

Открытие терапевтического потенциала излучения[править]

В ходе ранних практических работ и научных исследований экспериментаторы заметили, что длительное воздействие рентгеновских лучей вызывает воспаление и, реже, повреждение тканей кожи. Биологический эффект привлёк внимание Леопольда Фрейнда и Эдуарда Шиффа, которые всего через месяц или два после объявления Рентгена предложили использовать их для лечения заболеваний[7]. Примерно в то же время Эмиль Груббе из Чикаго, возможно, стал первым американским врачом, который использовал рентгеновские лучи для лечения рака. В 1896 году он начал эксперименты в Чикаго по медицинскому применению рентгеновских лучей[8]. К этому времени для лечения злокачественных новообразований кожи уже применялись прижигающие средств, а также проводились эксперименты с электротерапией с целью стимуляции кожных тканей.

Первая попытка лечения рентгеновскими лучами была предпринята французским врачом Виктором Деспейном, который применил их к пациенту с раком желудка. В 1896 году он опубликовал статью с результатами: после недельного лечения боль уменьшилась, а размер опухоли уменьшился, хотя в конечном итоге пациент умер. Результаты были неоднозначными, поскольку пациент одновременно получал другие виды лечения[9].

Первый эксперимент Фрейнда закончился трагическим провалом: он применил рентгеновские лучи к невусу с эпиляции, в результате чего образовалась глубокая язва, которая не поддавалась дальнейшему лечению облучением. Первое успешное лечение было проведено Шиффом, работавшим вместе с Фрейндом, в случае обыкновенной красной волчанки. Год спустя, в 1897 году, они опубликовали отчёт о своём успехе, что вызвало дальнейшие эксперименты в области рентгеновской терапии[10]. Затем в 1898 году они успешно провели лечение красной волчанки. Поражение имело обычную форму «бабочки», которая появлялась на обеих сторонах лица, и Шифф применил облучение только на одной стороне, чтобы сравнить эффекты[11].

В течение нескольких месяцев научные журналы были завалены сообщениями об успешном лечении различных видов злокачественных новообразований кожных тканей с помощью рентгеновских лучей. В Швеции Тор Стенбек в 1899 году опубликовал результаты первого успешного лечения базалиомы и эпителиомы, которые позже в том же году подтвердил Таге Шёгрен[12]. Вскоре после этого их открытия были подтверждены рядом других врачей[13].

Природа активного вещества, используемого в терапевтическом лечении, оставалась неизвестной и была предметом широких споров. Фрейнд и Шифф считали, что это электрический разряд, Никола Тесла утверждал, что это озон, образующийся под воздействием рентгеновских лучей, а другие утверждали, что это сами рентгеновские лучи. Позиция Теслы была вскоре опровергнута, и остались только две другие теории. В 1900 году Роберт Кинбок опубликовал исследование, основанное на серии экспериментов, которые доказали, что это были сами рентгеновские лучи. Исследования, опубликованные в 1899 и 1900 годах, показали, что проникающая способность лучей варьировалась в зависимости от степени вакуума в трубке[14].

Нильс Финсен и фототерапия[править]

Нильс Финзен, фарерско-датский врач, к тому времени уже интересовался биологическим воздействием света. В 1893 году он опубликовал статью Om Lysets Indvirkninger paa Huden («О воздействии света на кожу»). Вдохновлённый открытием терапевтического действия рентгеновских лучей, он расширил свои исследования и стал изучать направленные лучи света. В 1896 году он опубликовал статью о своих открытиях Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler («Использование концентрированных химических лучей света в медицине»). Финсен обнаружил, что волчанка поддаётся лечению ультрафиолетовыми лучами, отделёнными системой кварцевых кристаллов, и впоследствии создал лампу для отсеивания этих лучей. Так называемая лампа Финсена получила широкое применение в фототерапии, а её производные стали использоваться при экспериментах с другими видами лучевой терапии[15]. Первоначальная конструкция Финсена была модифицирована, и наиболее распространёнными формами стали лампа Финсена-Рейна и лампа Финсена-Ломхольта.

К 1905 году, по оценкам, 50 % случаев волчанки были успешно вылечены методами Финсена[15]. Вскоре Финсен был удостоен Нобелевской премии за свои исследования.

Рентгенотерапия[править]

На основе первых терапевтических экспериментов родилась новая область рентгенотерапии, названная röntgenotherapy в честь Вильгельма Рентгена, открывшего рентгеновские лучи. Тогда ещё не было ясно, как рентгеновские лучи воздействуют на кожу, но общее мнение сводилось к тому, что поражённый участок погибает и либо отторгается от организма, либо поглощается им[16].

К 1900 году было выделено четыре хорошо установленных класса проблем, которые лечились с помощью рентгеновских лучей, на основе пяти классов, первоначально описанных Фрейндом: 1. при гипертрихозе, для удаления нежелательных волос; 2. при лечении заболеваний волос и волосяных фолликулов, при которых необходимо удалить волосы; 3. при лечении воспалительных поражений кожи, таких как экзема и угревая сыпь; 4. при лечении злокачественных поражений кожи, таких как волчанка и эпителиома[18][19].

Кроме того, рентгеновские лучи успешно применялись при других формах карциномы, проводились испытания при лечении лейкоза, а из-за предполагаемых бактерицидных свойств предлагалось использовать их при таких заболеваниях, как туберкулёз. Были также проведены эксперименты по использованию рентгеновских лучей для лечения эпилепсии, которая ранее также экспериментально лечилась электрическим током[20].

Дальнейшее развитие и использование радия (1905—1915)[править]

Из-за ажиотажа вокруг нового метода лечения в литературе о терапевтическом действии рентгеновских лучей часто преувеличивалась их способность лечить различные заболевания. Сообщения о том, что в некоторых случаях лечение ухудшало состояние некоторых пациентов, игнорировались в пользу обнадёживающего оптимизма. Генри Г. Пиффард называл этих практиков «радиоманьяками» и «радиографтами». Было обнаружено, что рентгеновские лучи способны вылечить только некоторые случаи базальноклеточного типа эпителиомы и чрезвычайно ненадёжны при злокачественных опухолях, что не делает их подходящей заменой хирургическому лечению. Во многих случаях после лечения рак рецидивировал через некоторое время. Рентгеновские эксперименты при туберкулёзе лёгких оказались бесполезными. Помимо того, что медицинское сообщество утратило веру в способность рентгеновской терапии, общественность всё чаще рассматривала её как опасный вид лечения. Это привело к периоду пессимизма в отношении использования рентгеновских лучей, который длился примерно с 1905 по 1910 или 1912 год[21].

Радиотерапия[править]

Вскоре после открытия радия в 1898 году Пьером и Мари Кюри возникли спекуляции о том, можно ли использовать излучение для терапии так же, как рентгеновские лучи. Физиологический эффект радия был впервые зафиксирован в 1900 году Отто Валькоффом[22] и позже подтверждён так называемым «ожогом Беккереля». В 1901 году Анри Беккерель поместил трубку с радием в карман жилета, где она пролежала несколько часов; через неделю или две у него возникло сильное воспаление кожи в месте, где находился радий. Дерматолог Эрнест Беснье осмотрел кожу и высказал мнение, что это было вызвано радием, что привело к экспериментам Кюри, которые подтвердили это. Беснье предложил использовать радий для лечения по тому же принципу, что и рентгеновские и ультрафиолетовые лучи.

Для этой цели Беккерель в 1901 году одолжил немного радия Анри-Александру Данлосу из больницы Святого Луи в Париже[24]. Данлос успешно вылечил несколько случаев волчанки с помощью смеси радия и хлорида бария. Были начаты дальнейшие испытания радийной терапии, хотя и гораздо более медленными темпами, чем испытания рентгеновских лучей, поскольку радий был дорогим и труднодоступным.

Методы применения[править]

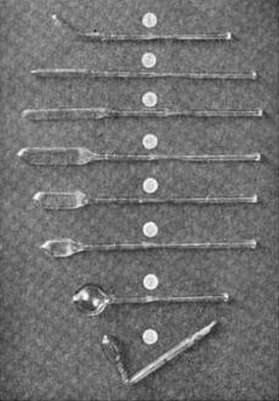

Радий вскоре стал рассматриваться как средство лечения заболеваний, которые не поддавались достаточному воздействию рентгеновских лучей, поскольку его можно было применять множеством способов, недоступных для рентгеновских лучей[15]. Были испытаны различные методы применения радия, которые можно разделить на две категории: использование эманации радия (ныне называемого радоном) и использование солей радия.

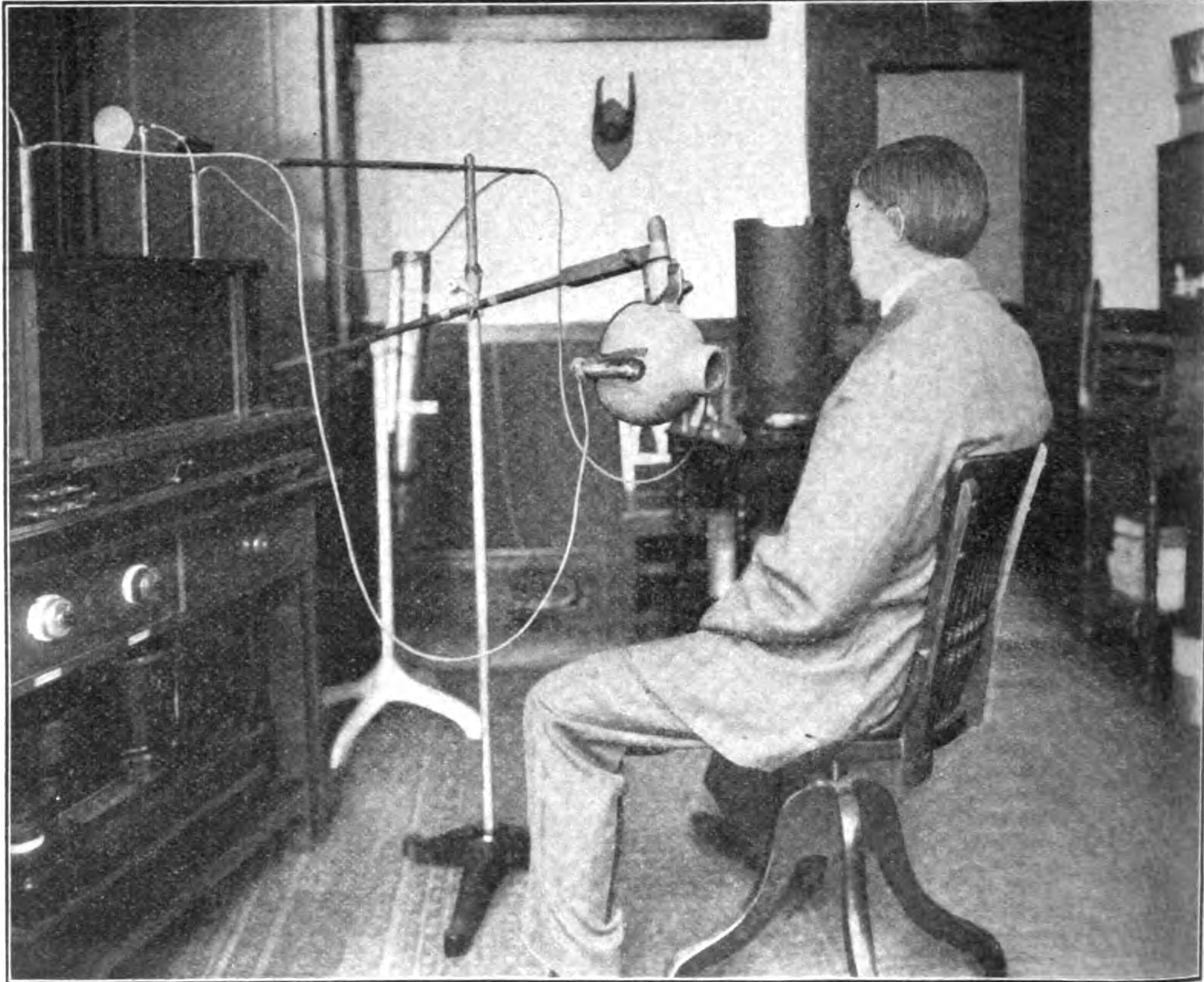

Один из методов использования эманации заключался в ингаляции, при которой эманация смешивалась с воздухом. Вдыхание радия наиболее активно изучалось в Германии, где были созданы специальные институты, и целью было воздействие на лёгкие. Это делалось либо для лечения заболеваний лёгких, таких как туберкулёз, либо для поглощения через поверхность лёгких в кровь, откуда он мог циркулировать по всему организму. Утверждалось, что благотворное воздействие радиевых ванн было результатом вдыхания паров[27].

Другой метод лечения заключался в конденсации эманации при температуре жидкого воздуха на таких веществах, как вазелин, глицерин и ланолин, для наружного применения на поражённый участок; или на хинин, висмут, субнитрат и мышьяк для приёма внутрь или внутреннего применения[28].

Эманация радия также пропускалась через стеклянные или металлические трубки или плоские стеклянные аппликаторы и применялась так же, как радиевые трубки. В других случаях его также осаждали на металлические наконечники или плоские металлические поверхности с помощью электрических устройств, которые имели тот же уровень радиоактивности, что и исходный радий, но действовали в течение более короткого времени. Один из способов лечения заключался в том, чтобы затем с помощью гальванического тока ввести отложения радиоактивного материала в ткани. Существовал также метод применения эманации радия с помощью специально разработанного аппликатора, изготовленного с учётом потребностей пациента, который впоследствии мог забрать его домой[29].

Также изготавливались разбавленные растворы солей радия, предназначенные для внутреннего применения. Пациентам назначались регулярные дозы. Реже соли также взвешивались в жидкостях для подкожных инъекций, которые можно было вводить местно в поражённые ткани. Это считалось самым дорогостоящим методом, поскольку используемый радий был безвозвратно утрачен[28].

Как и в случае с эманацией радия, растворы свободных солей радия также помещались в трубки, в данном случае из платины. В металлических трубках радий можно было использовать несколькими способами: наружно; внутри организма в таких местах, как рот, нос, пищевод, прямая кишка и влагалище; а также в ткани опухоли через разрезы[29].

Радиевые ванны[править]

В 1903 году открыватель электрона Дж. Дж. Томсон написал письмо в журнал Nature, в котором подробно описал своё открытие радиоактивности в колодезной воде. Вскоре после этого другие учёные обнаружили, что воды многих самых известных в мире лечебных источников также являются радиоактивными. Эта радиоактивность обусловлена наличием эманации радия, производимой радием, присутствующим в почве, через которую протекают воды. В 1904 году журнал Nature опубликовал исследование о естественной радиоактивности различных минеральных вод[30].

Было предложено использование препаратов солей радия в воде для ванн в качестве способа лечения пациентов на дому, поскольку радиоактивность в воде для ванн была постоянной[31]. Радиевые ванны стали экспериментально применяться для лечения артрита, подагры и невралгий.

Рентгенотерапия против радиотерапии[править]

Врачи отметили, что рентгеновские лучи и радий имеют разные преимущества в разных случаях. Наиболее заметный эффект от радийной терапии наблюдался при лечении волчанки, язвенных образований и келоидов, в частности потому, что её можно было применять более целенаправленно к тканям, чем рентгеновские лучи[32]. Радий обычно предпочитали, когда требовалась локальная реакция, а рентгеновские лучи — когда необходимо было обработать большую площадь[33].

Также считалось, что радий обладает бактерицидным действием, в отличие от рентгеновских лучей. Поскольку рентгеновские лучи не могли применяться локально, при лечении злокачественных новообразований они также имели худшие эстетические последствия, чем радий. В некоторых случаях предлагалось сочетать рентгенотерапию и радий. При многих кожных заболеваниях язвы лечили радием, а окружающие области — рентгеновскими лучами, чтобы оказать положительное влияние на лимфатическую систему[34].

Туберкулёз и радиойодтерапия[править]

После использования радия в хирургическом лечении туберкулёза исследователи, в том числе Бела Августин и А. де Сендеффи, вскоре разработали метод лечения с использованием радиоактивного метилйодида, который в 1911 году был запатентован под названием dioradin (от «йод» и «радий»). Применение этого метода лечения называлось радиойодтерапией и заключалось во внутримышечном введении радиоактивного йода (dioradin). Разработчики считали его перспективным, поскольку в нескольких случаях лихорадка и кровохарканье исчезали[3]. Вдыхание одного йода было экспериментальным методом лечения туберкулёза во Франции в 1830—1870 годах[35].

Коммерциализация и шарлатанство (1915—1935)[править]

→ Коммерциализация радиотерапии

Широкое коммерческое использование радия началось только в 1913 году, к тому времени были открыты более эффективные методы извлечения радия из настурана[36][37] и началась добыча радия[38].

Современная лучевая терапия (1935-ХХI в.)[править]

Лучевая терапия, определяемая как лечение ионизирующей радиацией в медицинской терапии, подразделяется на 3 основных направления:

- контактную (источник излучения контактирует с тканями человека);

- дистанционную (источник находится на некотором удалении от пациента);

- радионуклидную терапию (радиофармпрепарат вводится в кровь пациента). Контактную лучевую терапию иногда называют брахитерапией[39].

Существует три направления радиологии, занимающиеся этими тремя терапевтическими областями: радиационная онкология (брахитерапия), интервенционная радиология/интервенционная онкология (селективная внутренняя лучевая терапия (SIRT), локально-региональная аблативная терапия с использованием радиочастотной абляции и микроволновой абляции) и ядерная радиология/ядерная медицина (с использованием радиофармацевтической терапии (RPT))[40].

Терапия частицами (напр., протонная терапия) — особый вид лучевой терапии, при котором для доставки энергии в ходе терапии используются «испускаемые атомы» (например, электроны, протоны или нейтроны). Терапия частицами широко применяется в ядерной медицине (радиофармацевтические терапевтические средства основаны на альфа-частицах, бета-частицах или оже-электронах) и в некоторой степени в радиационной онкологии (внешняя электронная терапия и недавно появившиеся методы внешней протонной терапии). Ядерная медицина специализируется на внутренней доставке частиц для лучевой терапии, а радиационная онкология — на внешней и локально-регионарной доставке частиц для лучевой терапии.[41].

Интраоперационная лучевая терапия или IORT— особый вид лучевой терапии, который проводится сразу после хирургического удаления рака. Этот метод применяется при раке молочной железы (прицельная интраоперационная радиотерапия или TARGIT), опухолях головного мозга и раке прямой кишки.

Радиоактивный йод, который используется для лечения заболеваний щитовидной железы с 1941 года, сегодня применяется в основном для лечения тиреотоксикоза (гипертиреоза) и некоторых видов рака щитовидной железы, которые абсорбируют йод. В лечении используется важный изотоп йода — йод-131 (131I), часто называемый просто «радиоактивным йодом» (хотя технически все радиоизотопы йода являются радиоактивными йодами; см. изотопы йода).

Примечания[править]

- ↑ Pusey 1900, С. 302

- ↑ Kassabian 1907, С. 501

- ↑ 3,0 3,1 Coe 1912, С. 302

- ↑ Singer 1914, С. xxv

- ↑ Mould 1993

- ↑ Squibb 1900, С. 722

- ↑ MacKee 1921, С. 19

- ↑ Pioneer in X-Ray Therapy 1957

- ↑ Belot 1905, С. 364

- ↑ Freund 1904, С. 299

- ↑ Belot 1905, С. 812

- ↑ Williams 1902, С. 438

- ↑ Belot 1905, С. 367

- ↑ Belot 1905, С. 88

- ↑ 15,0 15,1 15,2 Metzenbaum 1905, С. 22

- ↑ Grubbe 1902, С. 692

- ↑ Tousey 1915, С. 1103

- ↑ Pusey 1900, С. 303

- ↑ Belot 1905, pp. 261–302

- ↑ Kassabian 1907, С. 488

- ↑ MacKee 1921, С. 20

- ↑ Cameron 1912, С. 171

- ↑ Metzenbaum 1905, pp. 26–27

- ↑ MacKee 1921, С. 25

- ↑ Knox 1918, С. 500

- ↑ Knox 1918, С. 499

- ↑ Knox 1918, С. 498

- ↑ 28,0 28,1 Cameron 1912, С. 173

- ↑ 29,0 29,1 Knox 1918, С. 501

- ↑ Strutt 1904, С. 473

- ↑ Tousey 1915, С. 1115

- ↑ Cameron 1912, С. 174

- ↑ Boggs 1919, С. 77

- ↑ nb

- ↑ Science Museum London

- ↑ Bright 1910, С. 558

- ↑ Moore & Kithil 1913, С. 79

- ↑ Moore & Kithil 1913, С. 8

- ↑ Рекомендации пациентам для проведения лучевой терапии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Проверено 21 августа 2025.

- ↑ Дворниченко В. В., Галченко Л. И. Состояние и перспективы развития ядерной медицины, лучевой терапии на современном этапе // Байкальский медицинский журнал. — 2018. — № 4.

- ↑ Наталия Лескова//Протоны против рака. «Научная Россия». 3 февраля 2018 Архивная копия от 5 февраля 2018 на Wayback Machine

Литература[править]

- Pusey, Wm. Allen (1900). «Roentgen rays in the treatment of skin diseases and for the removal of hair». Journal of Cutaneous Diseases Including Syphilis 18: 302–318.

- Squibb, E. H. (1900). «Brief comments on the Materia Medica and therapeutics of the year ending October 1, 1899 – Roentgen rays». Transactions of the New York State Medical Association for the Year 1884–1899 16: 710–731.

- Freund Leopold Elements of general radio-therapy for practitioners. — Rebman, 1904.

- Belot Joseph Radiotherapy in skin disease. — Rebman, 1905.

- Grubbe, Emile H. (1902). «X-rays in the treatment of cancer and other malignant diseases». Medical Record 62: 692–695.

- Jones, Philip Mills (1900). «Treatment of lupus by x-rays». Philadelphia Medical Journal 5: 63–64.

- Williams Francis Henry Roentgen rays in medicine and surgery. — Macmillan, 1902.

- (1898) «X-Ray Burns.—Amputation of the Thigh, X-Ray Burns; Their Nature and Treatment». The Philadelphia Medical Journal 1.

- Knox Robert Radiography and Radio-therapeutics: Radio-therapeutics. — Macmillan, 1918.

- Tousey Sinclair Medical electricity Röntgen rays and radium: with a practical chapter on phototherapy. — Saunders, 1915.

- Kassabian Mihran Krikor Röntgen rays and electro-therapeutics: with chapters on radium and phototherapy. — J.B. Lippincott Company, 1907.

- MacKee George Miller X-rays and radium in the treatment of diseases of the skin. — Lea & Febiger, 1921.

- Cameron Alexander Thomas Radium and radioactivity. — Society for promoting Christian knowledge, 1912.

- Metzenbaum, Myron (1905). «Radium: Its value in the treatment of lupus, rodent ulcer, and epithelioma, with reports of cases». International Clinics 4 (14): 21–31.

- Coe, Henry Waldo (1912). «New Research on the Idio-Radium Therapy in Tuberculose». Medical Sentinel 20: 302–303.

- Bernheim Samuel Radiumtherapy in Tuberculosis and Dioradin (Radio-active Mentholated Iodine) As Used in the Treatment of Tuberculosis. — Vail-Ballou Co, 1911.

- Bright, Conrad Frederick I. (1910). «A British radium discovery». The Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2.

- (1913) «A British radium discovery». A Preliminary Report on Uranium, Radium, and Vanadium 70–74.

- Strutt, J.R. (1904). «A study of the radio-activity of certain minerals and mineral waters». Nature 69 (1794): 473–475. DOI:10.1038/069473b0. .

- Singer, Heinrich (1914). «Radium Emanation». Maryland Medical Journal 57 (7): xxiv–xxv.

- Viol Charles Herman, Cameron William Heron Radium. — 1915.

- Works John D. Status of Radium // The Public Health Service ... Speech ... In the Senate of the United States, January 5 and 6, 1915. — 1915. — P. 105–109.

- Simpson, Frank E. (1917a). «Radium Therapy». The Radium Quarterly 1 (1): 1–13.

- New, Gordon B. (1917). «Radium in the Treatment of Lymphangioma of the Tongue». The Radium Quarterly 1 (1): 13–15.

- Simpson, Frank E. (1917b). «Radium Therapy with Special Reference to the Use of Radium in Dermatology». The Radium Quarterly 1 (2): 1–9.

- Boggs, R.H. (1919). «The comparative value of radium and Roentgen radiation». Minnesota Medicine: 77–78.

- Simpson Frank E. Radium Therapy. — C.V. Mosby Company, 1922.

- Callé Augustus Post-graduate medicine: prevention and treatment of disease. — Appleton, 1922.

- Hacker Barton C. The Dragon's Tail: Radiation Safety in the Manhattan Project, 1942-1946. — University of California Press, 1987. — ISBN 9780520058521.

- Halperin Eduard C., Perez Carlos A. Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology. — Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — ISBN 9780781763691.

- Mould Richard Francis A century of x-rays and radioactivity in medicine: with emphasis on photographic records of the early years. — CRC Press, 1993. — ISBN 9780750302241.

- (1937) «Should the Method of Coutard be Applied in All Cases of Cancer Treated by Roentgen Rays?». Radiology 29 (2): 186–189. DOI:10.1148/29.2.186.

- Bomford C.K., Kunkler I.H. Walter and Miller's textbook of radiotherapy: radiation physics, therapy, and oncology. — Elsevier Health Sciences, 2003. — ISBN 9780443062018.

- Beyzadeoglu M., Özyigit Gokhan Basic radiation and oncology. — Springer, 2010. — ISBN 9783642116667.

- Coutard, Henri (October 1937). «The Results and Methods of Treatment of Cancer by Radiation». Annals of Surgery 106 (4): 584–598. DOI:10.1097/00000658-193710000-00010. PMID 17857061.

- Frame, Paul (November 5, 1989). «Radioactive curative devices and spas». Oak Ridger (Oak Ridge Associated Universities).

- Radioactive Quack Cures. Oak Ridge Associated Universities (1998-05-28). Архивировано из первоисточника 2 мая 2015.

- (4 January 1957) «Pioneer in X-Ray Therapy». Science 125 (3236): 18–19. DOI:10.1126/science.125.3236.18. PMID 17835363. .

- Science Museum London Iodine treatment apparatus for tuberculosis, France,1830-1870. Архивировано из первоисточника 5 января 2014. Проверено 20 июля 2011.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «История лучевой терапии», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |