История биохимии

История биохимии берёт своё начало с древних греков, которые интересовались составом и процессами жизни, хотя биохимия как отдельная научная дисциплина зародилась в начале XIX века[1][2]. Некоторые исследователи считают, что началом биохимии можно считать открытие первого фермента, диастазы (сегодня называемой амилазой), в 1833 году Ансельмом Пайеном[3], в то время как другие считают, что родоначальником биохимии стало первое демонстрирование Эдуардом Бухнером сложного биохимического процесса — спиртового брожения в бесклеточных экстрактах[4][5]. Некоторые также указывают на влиятельную работу Юстуса фон Либиха 1842 года «огии», в которой была представлена химическая теория метаболизма[2], или даже более ранние исследования Антуана Лавуазье XVIII века по ферментации и дыханию[6][7].

Обзор

Обзор[править]

Сам термин «биохимия» происходит от соединения слов «био», означающего «жизнь», и «химия». Впервые это слово было зафиксировано в английском языке в 1848 году[8], а в 1877 году Феликс Гоппе-Зейлер использовал термин (Biochemie на немецком языке) в предисловии к первому номеру Zeitschrift für Physiologische Chemie (Журнал физиологической химии) как синоним физиологической химии и выступил за создание институтов, посвящённых её изучению[9][10]. Несколько источников ссылаются на немецкого химика Карла Нойберга как на автора термина для новой дисциплины в 1903 году[11][12], а некоторые приписывают его Францу Хоффмайстеру[13].

Предметом изучения биохимии являются химические процессы в живых организмах, а её история связана с открытием и пониманием сложных компонентов жизни и выяснением путей биохимических процессов. Большая часть биохимии занимается изучением структур и функций клеточных компонентов, таких как белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и другие биомолекулы; их метаболических путей и потока химической энергии через метаболизм; того, как биологические молекулы вызывают процессы, происходящие в живых клетках; она также фокусируется на биохимических процессах, участвующих в контроле потока информации через биохимическую сигнализацию, и на том, как они связаны с функционированием целых организмов. С момента её создания этой области удалось добиться успехов в объяснении жизненных процессов, и в наши дни почти области биологических наук, от ботаники до медицины, занимаются биохимическими исследованиями.

Среди огромного количества различных биомолекул многие являются сложными и крупными молекулами (называемыми полимерами), которые состоят из похожих повторяющихся субъединиц (называемых мономерами). Каждый класс полимерных биомолекул имеет свой набор типов субъединиц. Например, белок — это полимер, субъединицы которого выбираются из набора из двадцати или более аминокислот, углеводы образуются из сахаров, известных как моносахариды, олигосахариды и полисахариды, липиды образуются из жирных кислот и глицеринов, а нуклеиновые кислоты образуются из нуклеотидов. Биохимия изучает химические свойства важных биологических молекул, таких как белки, и в частности химию реакций, катализируемых ферментами. Биохимия клеточного метаболизма и эндокринной системы была подробно описана. Другие области биохимии включают генетический код (ДНК, РНК), синтез белков, транспорт клеточных мембран и передачу сигналов.

Протобиохимия[править]

В некотором смысле изучение биохимии можно отсчитывать ещё с древности, когда интересов впервые заинтересовала биология — древние китайцы разработали систему медицины, основанную на инь и янь, а также на пяти фазах[14], которые были результатом интереса к алхимии и биологии. Её зарождение в древней индийской культуре было связано с интересом к медицине, поскольку они разработали концепцию трёх жидкостей, схожую с концепцией четырёх жидкостей греков (см. гуморализм). Они также углублялись в изучение тел, состоящих из тканей.

Представления древних греков о биохимии были связаны с их представлениями о материи и болезнях, где хорошее здоровье считалось результатом баланса четырёх элементов и четырёх жидкостей в организме человека[15]. Как и в большинстве ранних наук, исламский мир внёс значительный вклад в ранние достижения биологии, а также в алхимию, особенно с введением клинических испытаний и клинической фармакологии, представленных в «Каноне врачебной науки» Авиценны[16][17]. В области химии ранние достижения в значительной степени были связаны с изучением алхимии, но также включали металлургию, научный метод и ранние теории атомизма. В более позднее время изучение химии было отмечено такими вехами, как разработка периодической таблицы Менделеева, атомная модель Дальтона и теория сохранения массы. Последнее упомянутое открытие имеет наибольшее значение из всех трёх, поскольку этот закон переплетает химию с термодинамикой.

Ферменты[править]

В конце XVIII — начале XIX века было известно о переваривании мяса желудочными выделениями[18] и преобразовании крахмала в сахара под действием растительных экстрактов и слюны. Однако механизм этих процессов не был выяснен[19].

В XIX веке, изучая брожение сахара в спирт под действием дрожжей, Луи Пастер пришёл к выводу, что это брожение катализируется жизненной силой, содержащейся в клетках дрожжей, которую он назвал ферментами и считал действующей только в живых организмах. Он писал, что «спиртовое брожение — это процесс, связанный с жизнью и организацией дрожжевых клеток, а не с их гибелью или гниением»[20].

В 1833 году Ансельм Пайен открыл первый фермент, диастазу[21], а в 1878 году немецкий физиолог Вильгельм Кюне (1837—1900) ввёл термин «фермент» (enzyme), который происходит от греческого ενζυμον «закваска», для описания этого процесса. Позже слово в западной традиции слово enzyme (энзим) стало использоваться для обозначения неживых веществ, таких как пепсин, а слово ferment («фермент») — для обозначения химической активности, производимой живыми организмами. В русском языке эти слова синонимичны.

В 1897 году Эдуард Бухнер начал изучать способность дрожжевых экстрактов ферментировать сахар, несмотря на отсутствие живых дрожжевых клеток. В серии экспериментов в Берлинском университете он обнаружил, что сахар ферментировался даже при отсутствии живых дрожжевых клеток в смеси[22]. Он назвал фермент, вызывающий ферментацию сахарозы, «зимазой»[23]. В 1907 году он получил Нобелевскую премию по химии «за биохимические исследования и открытие бесклеточной ферментации». По примеру Бухнера, ферменты обычно называются в соответствии с реакцией, которую они осуществляют. Обычно к названию субстрата добавляется суффикс -аза (например, лактаза — фермент, расщепляющий лактозу) или тип реакции (например, ДНК-полимераза образует полимеры ДНК).

Доказав, что ферменты могут функционировать вне живой клетки, следующим шагом было определение их биохимической природы. Многие ранние исследователи отмечали, что ферментативная активность связана с белками, но некоторые учёные (такие как лауреат Нобелевской премии Ричард Вильштеттер) утверждали, что белки являются лишь носителями истинных ферментов и что белки сами по себе неспособны к катализу. Однако в 1926 году Джеймс Б. Самнер показал, что фермент уреаза является чистым белком, и кристаллизовал его; В 1937 году Самнер проделал то же самое с ферментом каталазой. Вывод о том, что чистые белки могут быть ферментами, был окончательно доказан Джоном Нортропом и Уэнделлом Стэнли, которые работали над пищеварительными ферментами пепсином (1930), трипсином и химотрипсином. Эти три учёных были удостоены Нобелевской премии по химии 1946 года[24].

Открытие, что ферменты могут быть кристаллизованы, означало, что учёные в конечном итоге смогли определить их структуру с помощью рентгеновской кристаллографии. Впервые это было сделано для лизоцима, фермента, содержащегося в слезах, слюне и яичном белке, который переваривает оболочку некоторых бактерий; структура была определена группой под руководством Дэвида Чилтона Филлипса и опубликована в 1965 году[25]. Высокое разрешение структуры лизоцима положило начало области структурной биологии и попыткам понять, как ферменты работают на атомном уровне.

Метаболизм[править]

Ранний интерес к метаболизму[править]

Термин «метаболизм» происходит от греческого Μεταβολισμός— Metabolismos, означающего «изменение» или «переворот»[26]. История научного изучения метаболизма насчитывает 800 лет. Самые ранние исследования метаболизма начались в начале XIII века (1213—1288) мусульманским учёным из Дамаска по имени Ибн ан-Нафис. В своём наиболее известном труде Theologus Autodidactus ан-Нафис утверждал, что «тело и все его части находятся в постоянном состоянии распада и питания, поэтому они неизбежно подвергаются постоянным изменениям»[27]. Хотя ан-Нафис был первым задокументированным врачом, проявившим интерес к биохимическим концепциям, первые контролируемые эксперименты по изучению метаболизма человека были опубликованы Санторио Санторио в 1614 году в его книге Ars de statica medecina[28]. В этой книге он описывает, как он взвешивался до и после еды, сна, работы, секса, поста, питья и туалета. Он обнаружил, что большая часть потребляемой пищи теряется через то, что он назвал «незаметным потоотделением».

Метаболизм: XX век — настоящее время[править]

Одним из самых продуктивных современных биохимиков был Ганс Кребс, внёсший огромный вклад в изучение метаболизма[29]. Кребс был учеником известного учёного Отто Варбурга и написал биографию Варбурга, в которой он представляет Варбурга как человека, получившего образование, чтобы сделать для биологической химии то, что Фишер сделал для органической химии. Что он и сделал. Кребс открыл цикл мочевины, а позже, работая с Гансом Корнбергом, цикл лимонной кислоты и цикл глиоксилата[30][31][32]. Эти открытия принесли Кребсу Нобелевскую премию по физиологии в 1953 году[33], которую он разделил с немецким биохимиком Фрицем Альбертом Липманом, который также был соавтором открытия важнейшего кофактора коэнзима А.

Абсорбция глюкозы[править]

В 1960 году биохимик Роберт Крейн объявил о своём открытии вторичного транспорта натрия и глюкозы как механизма абсорбции глюкозы в кишечнике[34]. Это было первое предложение о связи между потоками иона и субстрата, которое было расценено как революционное открытие в биологии. Однако это открытие было бы невозможно без открытия структуры и химического состава молекулы глюкозы. Эти открытия в значительной степени приписываются немецкому химику Эмилю Фишеру, который получил Нобелевскую премию по химии почти 60 годами ранее[35].

Гликолиз[править]

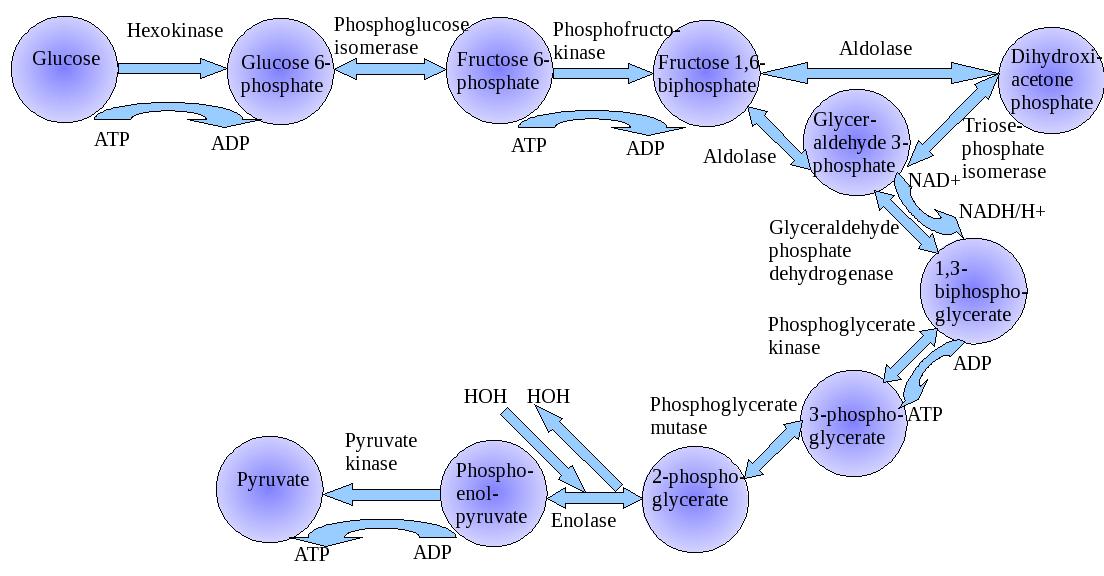

Поскольку метаболизм сосредоточен на расщеплении (катаболических процессах) молекул и образовании из этих частиц более крупных молекул (анаболических процессах), использование глюкозы и её участие в образовании аденозинтрифосфата (АТФ) имеет основополагающее значение для понимания этого процесса.

Наиболее распространённым типом гликолиза в организме является тип, следующий пути Эмбдена-Мейерхофа-Парнаса (EMP), который был открыт Густавом Эмбденом, Отто Мейергофом и Яковом Парнасом. Эти три учёного обнаружили, что гликолиз является процессом, в значительной степени определяющим эффективность и производительность человеческого организма. Значение пути, показанного на соседнем изображении, заключается в том, что, определив отдельные этапы этого процесса, врачи и исследователи могут точно определить места метаболических нарушений, таких как дефицит пируваткиназы, которые могут привести к тяжёлой анемии. Это очень важно, потому что клетки, а значит и организмы, не способны выжить без нормально функционирующих метаболических путей.

Технические достижения (XX век)[править]

С тех пор биохимия продвинулась вперёд, особенно с середины XX века, с развитием новых методов, таких как хроматография, рентгеновская дифракция, ЯМР-спектроскопия, радиоизотопное мечение, электронная микроскопия и моделирование молекулярной динамики. Эти методы позволили открыть и детально проанализировать многие молекулы и метаболические пути клетки, такие как гликолиз и цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот). Пример ЯМР-прибора показывает, что некоторые из этих приборов, такие как HWB-NMR, могут быть очень большими по размеру и стоить от нескольких тысяч до миллионов долларов[36].

Полимеразная цепная реакция[править]

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — основной метод амплификации генов, который произвёл революцию в современной биохимии. Полимеразная цепная реакция была разработана Кэри Муллисом в 1983 году[36].

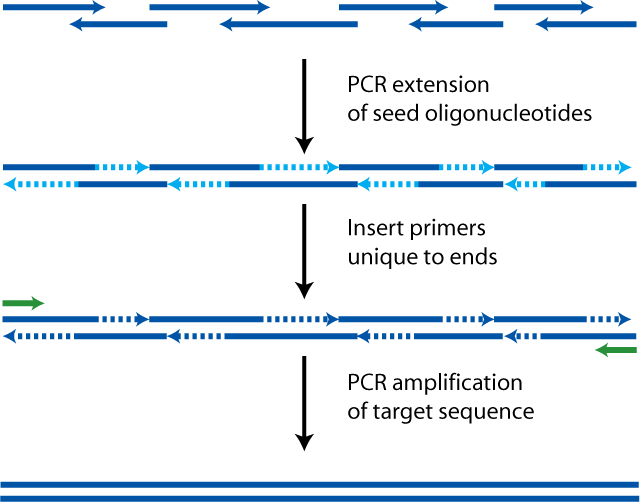

Правильная полимеразная цепная реакция состоит из четырёх этапов:

1) денатурация;

2) удлинение;

3) вставка (гена, который будет экспрессироваться);

4) амплификация вставленного гена.

Эти этапы с простыми иллюстративными примерами этого процесса можно увидеть на изображении ниже и справа от этого раздела. Эта техника позволяет амплифицировать копию одного гена до сотен или даже миллионов копий и стала краеугольным камнем в протоколе любого биохимика, желающего работать с бактериями и экспрессией генов. ПЦР используется не только для исследования экспрессии генов, но и помогает лабораториям в диагностике некоторых заболеваний, таких как лимфомы, некоторые виды лейкоза и другие злокачественные заболевания, которые иногда ставят врачей в тупик. Без разработки полимеразной цепной реакции многие достижения в области изучения бактерий и экспрессии белков не были бы реализованы[37].

Разработка теории и процесса полимеразной цепной реакции имеет огромное значение, но изобретение термоциклера не менее важно, поскольку без этого прибора процесс был бы невозможен. Это ещё одно свидетельство того, что прогресс технологии так же важен для таких наук, как биохимия, как и кропотливые исследования, которые приводят к разработке теоретических концепций.

Примечания[править]

- ↑ Биохимия и медицина Казани - История кафедры. web.archive.org. Проверено 23 июля 2025.

- ↑ 2,0 2,1 Reader's Guide to the History of Science / Arne Hessenbruch. — Fitzroy Dearborn Publishing, 2000. — ISBN 978-1-134-26294-6.

- ↑ Hunter (2000), p. 75.

- ↑ Science in the Early Twentieth Century: An Encyclopedia. — ABC-CLIO, 2005. — ISBN 978-1-85109-665-7.

- ↑ Hunter (2000), pp. 96-98.

- ↑ The University of Iowa and Biochemistry from Their Beginnings. — Iowa Biochemistry, 1980. — P. 1–2. — ISBN 978-0-87414-014-9.

- ↑ Lavoisier and the Chemistry of Life: An Exploration of Scientific Creativity. — University of Wisconsin Press, 1987. — ISBN 978-0-299-09984-8.

- ↑ biochemistry, n.. OED Online. Oxford University Press. Проверено 8 апреля 2015.

- ↑ Walter de Gruyter Publishers, 1749–1999. — Walter de Gruyter & Co. — ISBN 978-3-11-016741-2.

- ↑ The Roots of Modern Biochemistry: Fritz Lippmann's Squiggle and its Consequences. — Walter de Gruyter & Co, 1988. — ISBN 978-3-11-085245-5.

- ↑ The Languages of Creativity: Models, Problem-solving, Discourse. — University of Delaware Press, 1986. — ISBN 978-0-87413-280-9.

- ↑ Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Volume 70. — Academic Press. — ISBN 978-0-12-408112-3.

- ↑ The Roots of Modern Biochemistry: Fritz Lippmann's Squiggle and its Consequences. — Walter de Gruyter & Co, 1988. — ISBN 978-3-11-085245-5.

- ↑ Magner A History of Life Sciences.

- ↑ Companion Encyclopedia of the History of Medicine. — Routledge. — ISBN 978-1-136-11044-3.

- ↑ Авиценна «Канон врачебной науки» [1] Архивная копия от 24 мая 2013 на Wayback Machine

- ↑ Brater, D. Craig (2000). «Clinical pharmacology in the Middle Ages: Principles that presage the 21st century». Clinical Pharmacology and Therapeutics 67 (5): 447–450. DOI:10.1067/mcp.2000.106465. PMID 10824622.

- ↑ de Réaumur, RAF (1752). «Observations sur la digestion des Oiseaux». Histoire de l'Académie Royale des Sciences 1752: 266, 461.

- ↑ Williams, H. S. (1904) A History of Science: in Five Volumes. Volume IV: Modern Development of the Chemical and Biological Sciences Harper and Brothers (New York)

- ↑ Dubos J. (1951). «Louis Pasteur: Free Lance of Science, Gollancz. Quoted in Manchester K. L. (1995) Louis Pasteur (1822–1895)--chance and the prepared mind.». Trends Biotechnol 13 (12): 511–515. DOI:10.1016/S0167-7799(00)89014-9. PMID 8595136.

- ↑ A. Payen and J.-F. Persoz (1833) «Mémoire sur la diastase, les principaux produits de ses réactions et leurs applications aux arts industriels» (Memoir on diastase, the principal products of its reactions, and their applications to the industrial arts), Annales de chimie et de physique, 2nd series, vol. 53, pages 73-92.

- ↑ Eduard Buchner – Biographical (en-US). NobelPrize.org. Проверено 23 июля 2025.

- ↑ Eduard Buchner – Nobel Lecture (en-US). NobelPrize.org. Проверено 23 июля 2025.

- ↑ The Nobel Prize in Chemistry 1946 (en-US). NobelPrize.org. Проверено 23 июля 2025.

- ↑ (1965) «Structure of hen egg-white lysozyme. A three-dimensional Fourier synthesis at 2 Angstrom resolution.». Nature 206 (4986): 757–761. DOI:10.1038/206757a0. PMID 5891407. .

- ↑ "Metabolism", Metabolism, <http://www.etymonline.com/index.php?term=metabolism>. Проверено 20 февраля 2007.

- ↑ Theologus Autodidactus

- ↑ Eknoyan G (1999). «Santorio Sanctorius (1561–1636) – founding father of metabolic balance studies». Am J Nephrol 19 (2): 226–33. DOI:10.1159/000013455. PMID 10213823.

- ↑ Kornberg H (2000). «Krebs and his trinity of cycles». Nat Rev Mol Cell Biol 1 (3): 225–8. DOI:10.1038/35043073. PMID 11252898.

- ↑ (1932) «Untersuchungen über die Harnstoffbildung im tierkorper». Z. Physiol. Chem. 210 (1–2): 33–66. DOI:10.1515/bchm2.1932.210.1-2.33.

- ↑ (1 April 1937) «Metabolism of ketonic acids in animal tissues». Biochem J 31 (4): 645–60. DOI:10.1042/bj0310645. PMID 16746382.

- ↑ (1957) «Synthesis of cell constituents from C2-units by a modified tricarboxylic acid cycle». Nature 179 (4568): 988–91. DOI:10.1038/179988a0. PMID 13430766. .

- ↑ Krebs, Hans Nobel Foundation. Проверено 22 ноября 2013.

- ↑ Robert K. Crane, D. Miller and I. Bihler. «The restrictions on possible mechanisms of intestinal transport of sugars». In: Membrane Transport and Metabolism. Proceedings of a Symposium held in Prague, 22-27 August 1960. Edited by A. Kleinzeller and A. Kotyk. Czech Academy of Sciences, Prague, 1961, pp. 439—449.

- ↑ Fischer, Emil Nobel Foundation. Проверено 2 сентября 2009.

- ↑ 36,0 36,1 Bartlett, Stirling A Short History of the Polymerase Chain Reaction // PCR Protocols. — 2003. — Т. 226. — P. 3–6. — ISBN 1-59259-384-4.

- ↑ Yamamoto, Yoshimasa (9 May 2002). «PCR in Diagnosis of Infection: Detection of Bacteria in Cerebrospinal Fluid». Clin Diagn Lab Immunol 9 (3): 508–14. DOI:10.1128/CDLI.9.3.508-514.2002. PMID 11986253.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «История биохимии», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |