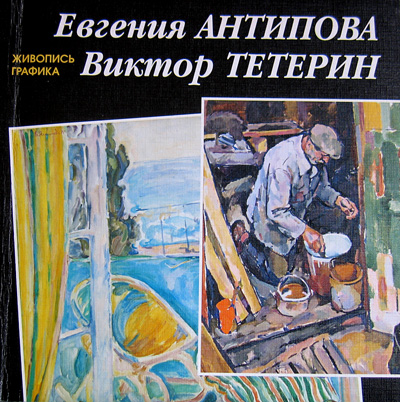

Выставка произведений Евгении Антиповой и Виктора Тетерина 1999 года

| «Выставка произведений Евгении Антиповой и Виктора Тетерина 1999 года» | |

|---|---|

Каталог выставки | |

| Место проведения: |

Санкт-Петербург, |

| Время проведения: | |

| художественная выставка | |

Выставка произведений ленинградских художников Евгении Петровны Антиповой (1917-2009) и Виктора Кузьмича Тетерина (1922—1991), открытая в марте 1999 года в Центральном выставочном зале «Манеж» стала одним из значительных событий в художественной и культурной жизни Ленинграда.[1][2]

Организация[править]

Организацией и подготовкой ретроспективной выставки и изданием каталога занимался Центральный выставочный зал «Манеж». Вступительную статью «Дуэт на два голоса» к каталогу выставки написал известный петербургский искусствовед Л. В. Мочалов. Составление каталога выполнили Е. П. Антипова и Л. В. Мочалов. Общую редакцию выполнили М. Джигарханян и Е. Баринова.

Для экспонирования было отобрано свыше 130 произведений, созданных художниками за полвека творческой деятельности, с начала 1950-х по середину 1990-х включительно.

Произведения[править]

Работы для выставки отбирались кураторами совместно с Е. П. Антиповой и при участии Л. В. Мочалова. Большая часть произведений поступила на выставку от Е. П. Антиповой. Часть произведений была предоставлена из собраний Государственного Русского музея, Сургутского музея изобразительного искусства, из собрания Центрального выставочного зала «Манеж», а также из частных коллекций.

Помимо работ, выполненных в технике масляной живописи, экспонировались акварель, пастель, а также рисунок. Были представлены основные жанры, в которых работали художники, включая пейзаж, натюрморт, жанровую картину, портрет.

Творчество Е. П. Антиповой было представлено работами «Официантка» (1964), «Лида» (1964), «Натюрморт» (1964), «Натюрморт с воробьями» (1966), «Ветка инжира» (1968), «Виноградная беседка» (1968), «Оливы на фоне синего неба» (1970), «Балкон» (1977), «Сосны» (1978), «Натюрморт с голубой бутылкой» (1979), «Полдень» (1982), «Солнечный день» (1982), «Натюрморт. Цветушая ива, каллы, нарциссы» (1984), «Натюрморт с испанским кувшином» (1985), «Миндаль и море» (1986), «Одуванчики и ландыши» (1994), «Пейзаж с белой калиткой» (1996), «Пруд в имении Олениных. Приютино» (1997), «Натюрморт. Яблонька в цвету» (1997) и другими.

Творчество В. К. Тетерина было представлено работами «Троицкий собор в Переславле» (1963), «Ростов Великий. Кремль» (1964), «Натюрморт с нарциссами. Чёрное и белое» (1964), «Маляр» (1964), «Белая ночь. Львиный мостик» (1966), «Портрет родителей» (1966), «Обнажённая под яблоней» (1967), «У колонки» (1967), «Айва и краски» (1967), «Тополя. Солнечный день» (1970), «Девушка в розовом» (1971), «Веранда» (1975), «Серебристые сосны» (1977), «Деревня Бахарево» (1978), «Девушка в сиреневом» (1979), «Полевые цветы в корзине у сарая» (1980-е), «Цветущий миндаль на фоне моря» (1981), «Туалет» (1982), «Натюрморт на фоне кирпичной стены» (1982), «Яблоки, бутылка и лукошко» (1983), «Натюрморт с оцинкованным железом» (1985), «Берег моря в Гурзуфе» (1986) и другими.

О творчестве[править]

Выставка двух старейших представителей так называемого «левого крыла» ЛОСХ и участников выставки «одиннадцати» 1972 года дала представление о всех этапах творческого пути, пройденного за полвека Е. Антиповой и В. Тетериным.

Тематическая картина и жанровая живопись, как и портрет, не заняли в их искусстве значительного места. Основными жанрами их декоративно-созерцательной живописи были пейзаж и натюрморт, преимущественно в экстерьере.

Главная сфера дарования Е. Антиповой, по мнению Л. Мочалова, это чисто эмоциональный отклик на воспринимаемый мир природы и людей. По сути дела и жанровые сценки в таких работах — не более, чем не подвергаемые анализу фрагменты потока жизни. В её творчестве постепенно всё чётче возникает и культивируется изобразительный мотив сквозных форм, мотив ажура, будь то цветы, ветви деревьев или беседка.

И в натюрмортах Е. Антипова предпочитает незамкнутую, открытую композицию, зачастую пронизанную солнечным светом, которую можно воспринимать в качестве модели мира, воспринимаемого художницей как бесценный дар, подобно самому нашему существованию.[3]

Близкую характеристику творчества В. Тетерина давал Г. И. Чугунов, писавший о том, что искусству В. К. Тетерина в целом совершенно не свойственен драматизм, «бурные стихийные явления так же далеки от художника, как и обострённость душевной жизни человека».[4]

В то же время критик отмечал, что во второй половине 1970-х в творчестве В. Тетерина появляются работы, характерные интересом к обычным человеческим состояниям, выделяя среди них как бесспорную удачу работу «Девушка на подоконнике» (1979)[5].

Во многих отношениях ей близка другая работа того же года — «Девушка в сиреневом», но гораздо более «тетеринская», более тонкая, «ленинградская» по всему живописному и композиционному строю. В ней В. Тетерин создаёт трогательный и глубокий образ, по-своему исполненный драматизма и скрытых переживаний. Художник предпочитает не выставлять на показ душевных волнений, будь то портрет или пейзаж, а прятать их за маской внешней невозмутимости, не предлагая зрителю готовых решений, но напротив, полагаясь на его чуткую отзывчивость. [6]

О выставке[править]

По мнению Л. Мочалова, выставка Е. Антиповой и В. Тетерина стала событием, имевшим для нашей культуры принципиальное значение. И по-своему актуальной.

«Безусловно, - писал во вступительной статье Л. Мочалов, - современный художественный процесс многолик. И у вызревающих в лоне изобразительного искусства различных видов артдеятельности есть перспективы как у особого вида творчества, по своему интригующего, заслуживающего исследовательского внимания. Но лихорадочно разрабатывая свои переферийные, по сути, возможности, изобразительное искусство, к сожалению, нередко утрачивает специфическое (и субстанциональное!) ядро: ценности пластики, цвета, колорита. Они, вроде бы, становятся необязательными и даже излишними. В безоглядной погоне за новизной (по наивно-коварной формуле: «Художник — тот, кто создаёт то, чего ещё не было в природе») живопись уходит от самой себя. Более того, теряет критерии качества: откровенно базарная вещь получает равные — с творением мастера — “гражданские права”».[7]

В этой связи представленные на выставке работы Е. Антиповой и В. Тетерина (и написанные маслом, и акварели) имеют, прямое отношение к искусству живописи. Причём к её вполне определённой традиции. Оба художника (в течение сорока лет они были не только супругами, но и друзьями-единомышленниками) не скрывали ни своей причастности к ней, ни общности творческого кредо. Их главным учителем был А. А. Осмёркин, художник артистического склада дарования, учивший «быть простодушными».

За этим «несерьёзным» заветом скрывалась важная установка, ведущая учеников по ступеням творчества к вершинам высокой художественной культуры. Ему Е. Антипова и В. Тетерин следовали убеждённо и преданно.

В общении с натурой они ощущали себя не столько документалистами, фиксирующими состояние природы, сколько творцами. Акт творчества подразумевал для них и переживание видимого, и «композиционное мышление», а воссоздание предметной реальности не мыслилось вне её интерпретации.[8]

Упоминания о выставке и экспонировавшихся на ней произведениях встречаются в ряде публикаций, посвящённых творчеству Е. Антиповой и В. Тетерина, а также истории ленинградской школы живописи.[9][10][11]

Многие произведения, впервые показанные на выставке, пополнили впоследствии собрания художественных музеев и частные коллекции в России и за рубежом.

Галерея[править]

См. также[править]

- Выставка произведений Виктора Тетерина 1988 года

- Выставки художников Ленинграда

- Ленинградская школа живописи

- Ленинградский Союз художников

- Изобразительное искусство Ленинграда

Примечания[править]

- ↑ Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи Л. В. Мочалов. Редакторы М. Джигарханян, Е. Баринова. СПб.: 1999.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.141, 182, 210, 215, 244, 256, 389, 413.

- ↑ Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи Л. В. Мочалов. Редакторы М. Джигарханян, Е. Баринова. СПб.: 1999. С.12.

- ↑ Виктор Кузьмич Тетерин. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи Г. И. Чугунов. Л.: Художник РСФСР, 1988. С.8.

- ↑ Виктор Кузьмич Тетерин. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи Г. И. Чугунов. Л.: Художник РСФСР, 1988. С.8.

- ↑ Иванов С. В. Виктор Кузьмич Тетерин. До и после «одиннадцати». К столетию со дня рождения. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 69. СПб.: 2022. С.18.

- ↑ Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи Л. В. Мочалов. Редакторы М. Джигарханян, Е. Баринова. СПб.: 1999. С.5.

- ↑ Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи Л. В. Мочалов. Редакторы М. Джигарханян, Е. Баринова. СПб.: 1999. С.5.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.62, 82, 145, 146, 176, 232, 268, 406, 423.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.141, 182, 210, 215, 244, 256, 389, 413.

- ↑ Иванов С. В. Виктор Кузьмич Тетерин. До и после «одиннадцати». К столетию со дня рождения. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 69. СПб.: 2022. С.14-20.

Литература[править]

- Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи Л. В. Мочалов. Редакторы М. Джигарханян, Е. Баринова. СПб.: 1999.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.62, 82, 145, 146, 176, 232, 268, 406, 423.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.141, 182, 210, 215, 244, 256, 389, 413.

- Иванов С. В. Виктор Кузьмич Тетерин. До и после «одиннадцати». К столетию со дня рождения. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 69. СПб.: 2022. С.14-20.