Выставка произведений Арсения Семёнова 2006 года

| «Выставка произведений Арсения Семёнова 2006 года» | |

|---|---|

Каталог выставки | |

| Место проведения: |

Санкт-Петербург, |

| Время проведения: | |

| художественная выставка | |

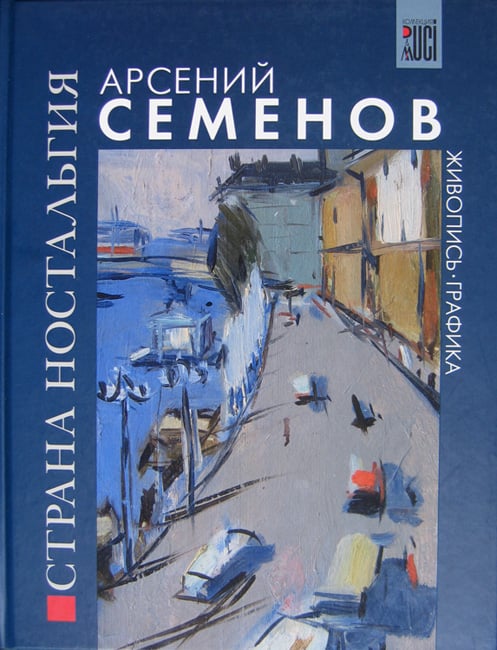

Выставка произведений известного ленинградского пейзажиста и педагога Арсения Никифоровича Семёнова (1911—1992), открывшаяся в 2006 году в Петербурге в Музее А. А. Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте, 53, стала одним из значительным событием года в художественной и культурной жизни Петербурга.[1][2]

Организация[править]

Организацией и подготовкой выставки произведений А. Н. Семёнова и изданием альбома занимались коллекционеры Л. Белобородова (Москва) и Л. Волосова (Санкт-Петербург) совместно с Музеем А. А. Ахматовой в Фонтанном доме и семьёй художника.

Иллюстрированный альбом к выставке со вступительной статьёй М. Джигарханян был отпечатан в типографии НП-Принт в Петербурге.

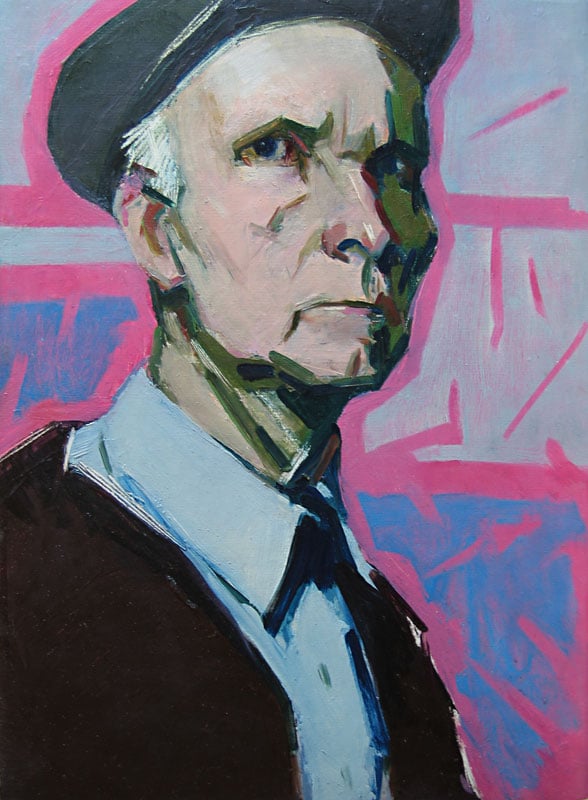

Всего в экспозиции было представлено около ста пятидесяти живописных и графических произведений из частных собраний, а также из собрания ЦВЗ «Манеж», преимущественно пейзажей, а также портретов, автопортретов и натюрмортов. самые ранние датируются серединой 1940-х годов, самые поздние - концом 1970-х. Это позволило впервые за тридцать лет, прошедших со времени совместной выставки А. Н. Семёнова с С. И. Осиповым и К. А. Гущиным в залах ЛОСХ в 1977 году, познакомить зрителя с частью его художественного наследия, дать представление о характерных приёмах и манере письма художника и эволюции его живописи.

Произведения[править]

Работы для выставки были предоставлены собрания семьи художника, а также из московских и петербургских частных собраний. Некоторые работы были знакомы специалистам и любителям искусства по публикациям и выставкам 1950-1990-х годов, значительная часть работ экспонировалась впервые.

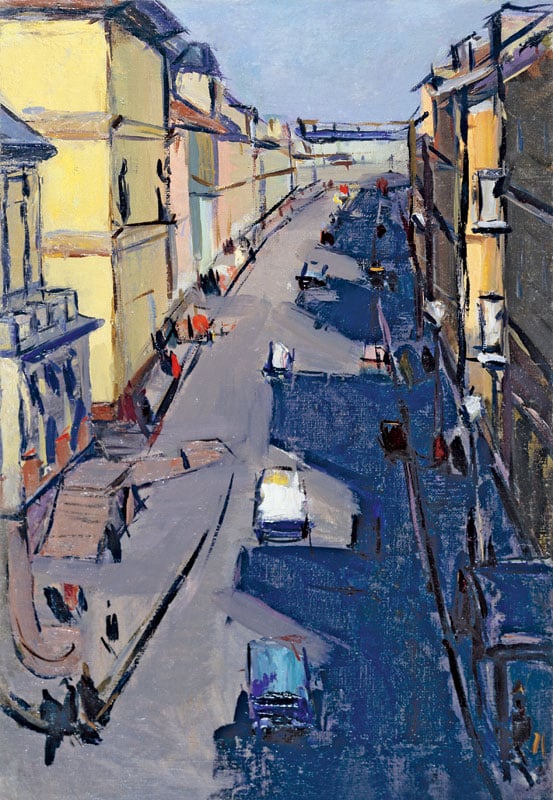

В экспозиции были представлены в основном пейзажи, картины и этюды, география создания которых весьма широка. Это написанные с натуры ленинградские мотивы разных лет, крымские пейзажи, виды старинных городов Пскова, Изборска, Торжка, Старой Ладоги, пейзажи Закарпатья, Прибалтики.

Пятидесятые годы в творчестве Арсения Семёнова были представлены работами «Вид на Исаакиевский собор с Васильевского острова» (1950), «Ленинград. Набережная Мойки» (1953), Крым (1955), Солнечный день (1956), «Пейзаж с ивами» (1956), «Пейзаж с Измайловским собором» (1956), «Фонтанка. Египетский мост» (1957), Портрет сына (1957), «Египетский мост. Зимний пейзаж» (1957), «На Исаакиевской площади осенью» (1958), «Ленинград. Порт» (1959) и некоторыми другими.

Период 1960-х был представлен работами «Ленинград. Праздничный день» (1960), «Таллин. Жёлтый дом» (1964), «Таллин. Старые дома» (1964), «Озерки. Осень» (1964), «Ленинград. Лодки» (1965), «Пригород зимой» (1965), «Закарпатье. Избы на фоне гор» (1966), «Портрет дочери» (1967), «Торжок. Снежный день» (1968), «Ленинград. Проспект Москвиной» (1969), и другими.

Семидесятые годы были представлены работами «Старый Изборск» (1971), «Торжок. Вид набережной» (1971), «Улочка в Париже» (1975), «Весенний мотив» (1976), «Венеция. К вечеру» (1977) и другими.

О творчестве[править]

По мнению М. Джигарханян, автора вступительной статьи и составителя альбома, А. Семёнов необычайно тесно был связан с натурой. Он писал исключительно то, что видел, утверждая значительность будничного, реального, окружавшего его повседневно и одухотворявшего его. Очевидно, поэтому город занял основное место в его пейзажном творчестве.

Художнику импонировала атмосфера городской жизни, его многоликость, энергия, ритмика пространственных планов. Он настойчиво повторял полюбившиеся мотивы в поисках желаемого результата. Однако связь с натурой никогда не носила пассивного характера. В процессе работы над картиной, продолжавшейся в мастерской, что-то отбрасывалось, что-то отбиралось, и одни и те же сюжеты оборачивались удивительным разнообразием живописных решений.[3]

В первой половине 1960-х в искусстве А. Семёнова наблюдается активное изменение изобразительной системы. Появляется живописная раскрепощённость, убедительность художественного языка, усиливается целостность видения, а вместе с ним и энергия авторского реагирования на окружающий мир. Созерцаемое А. Семёновым, переходя на холст, преображается, очищаясь от приземлённых, бытовых подробностей.

Оперируя разными традициями, А. Семёнов синтезирует их, обогащая собственный опыт и одухотворяя свой стиль. Кисть его приобретает живописную отвагу, он начинает писать ярче, смелее, добиваясь той степени пластического обобщения, когда образ воспринимается целостно, через основные цветовые отношения на холсте, через светотеневые градации.

Наделённый от природы даром колориста и обладая тонким пониманием принципов композиционной выразительности, воспринятой от Д. Н. Кардовского, Арсений Семёнов последовательно развивал присущую ему оригинальную манеру письма. Его зрелые произведения всегда узнаваемы по сочетанию декоративно-плоскостного колорита, картинного построения композиции, конструктивному обобщённому рисунку.

О выставке[править]

Признанный сегодня в России и за рубежом за самобытную манеру и особую творческую одарённость, А. Семёнов в 1950-1980-е годы участвовал в крупнейших художественных выставках. В 1990-е годы, после смерти художника, большая часть его творческого наследия оказались в частных собраниях в России и за рубежом. Выставка живописи Арсения Никифоровича Семёнова в Музее А. А. Ахматовой стала первым за последние двадцать пять лет знакомством любителей живописи с художественным наследием мастера.

Выставка 2006 года впервые позволила окинуть взглядом не отдельный период в творчестве художника, а взглянуть на него в целом, с позиции исторической ретроспективы и иной шкалы художественной значимости, с учётом места, занятого А. Семёновым в художественном наследии эпохи, которой он принадлежал и ярким представителем которой сегодня признан во всём мире.

Упоминания как о самой выставке, так и о показанных на ней произведениях встречаются в ряде публикаций, посвящённых творчеству А. Н. Семёнова и истории ленинградской школы живописи.[4][5][6]

Галерея[править]

Семёнов А.

Лодочная станция. 1958Семёнов А.

Весенний день. 1959Семёнов А.

Крымский мотив. 1955Семёнов А.

Пейзаж с рекой. 1960

См. также[править]

- Выставка произведений Арсения Семёнова, Сергея Осипова, Кирилла Гущина 1977 года

- Выставки художников Ленинграда

- Ленинградская школа живописи

- Ленинградский Союз художников

- Изобразительное искусство Ленинграда

Примечания[править]

- ↑ Арсений Семёнов. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи и составитель Ж. Б. Джигарханян, редактор Е. Баринова. СПб.: НП-Принт, 2006.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.390, 414, 435.

- ↑ Арсений Семёнов. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи и составитель Ж. Б. Джигарханян, редактор Е. Баринова. СПб.: НП-Принт, 2006. С.14.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.390, 414, 435.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.407, 424, 439.

- ↑ Иванов С. В. Семёнов Арсений Никифорович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб.: Петрополис, 2014. С.307-309.

Литература[править]

- Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.3. Д.420.

- Арсений Семёнов. Живопись. Графика. Автор вступ. статьи и составитель Ж. Б. Джигарханян, редактор Е. Баринова. СПб.: НП-Принт, 2006.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.407, 424, 439.

- Иванов С. В. Семёнов Арсений Никифорович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб.: Петрополис, 2014. С.307-309.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.390, 414, 435.

Ссылки[править]

- Выставка работ художника Арсения Семёнова в петербургской галерее АРКА

- Художник Арсений Семёнов. Живопись 1950—1980 гг. (ВИДЕО)

- Романовская Е. В. Специфика пространственного мышления в пейзажной живописи А. Н. Семёнова