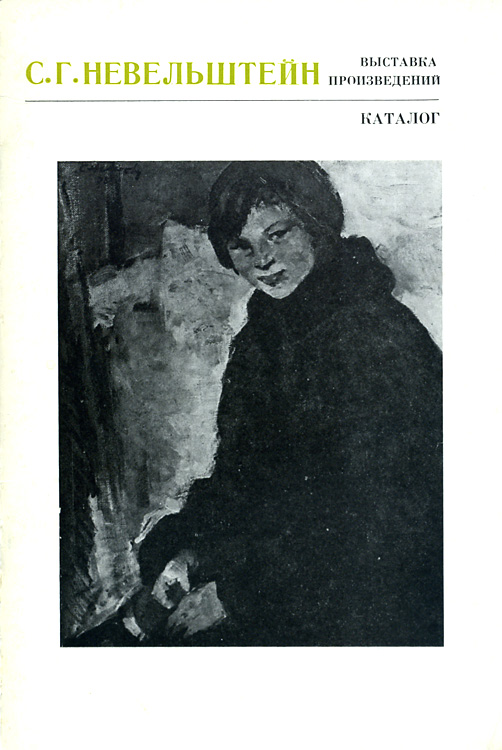

Выставка произведений Самуила Невельштейна 1986 года

| «Выставка произведений Самуила Невельштейна 1986 года» | |

|---|---|

Каталог выставки | |

| Место проведения: | |

| Время проведения: | |

| художественная выставка | |

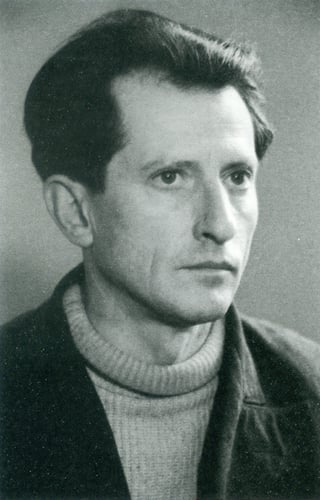

Выставка произведений известного ленинградского художника и педагога Самуила Григорьевича Невельштейна (1903—1983), открывшаяся 21 января 1986 года в выставочных залах Ленинградского Союза художников на улице Герцена (ныне Большой Морской), 38, стала значительным событием в художественной и культурной жизни Ленинграда.[1][2]

Организация[править]

Организацией выставки произведений С. Г. Невельштейна и изданием каталога занимались Ленинградская организация Союза художников РСФСР при активном участии наследников художника. Иллюстрированный каталог выставки под редакцией Л. В Мочалова и со вступительной статьёй И. А. Александровой был выпущен издательством «Художник РСФСР». Составителем каталога была И. А. Александрова.

Посмертная ретроспективная выставка 1985 года стала крупнейшим показом творчества С. Г. Невельштейна. В общей сложности в экспозицию вошло свыше двухсот сорока живописных и свыше трёхсот двадцати графических произведений, хронологически охватывающих период с 1921 года по 1983 год.

Свыше пятнадцати произведений для выставки было предоставлено музеями, включая Государственный Русский музей, Государственный музей истории Ленинграда, Донецкий областной художественный музей, Томский областной художественный музей, Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Музей изобразительных искусств Татарской ССР, Смоленский государственный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник, Ярославский художественный музей и другие. Основную часть экспозиции выставки составили работы, предоставленные наследниками художника.

Произведения[править]

В экспозиции были представлены все основные жанры и техники, в которых работал С. Невельштейн: портрет, пейзаж, тематическая картина, натюрморт, исполненные в технике масляной живописи, акварели, рисунка углём, сангиной, пером, карандашом.

Портрет был представлен работами «Катюша» (1927), «Автопортрет» (1929), «Сын» (1931), «Цыганка» (1932), «Портрет жены» (1934), «Портрет девочки» (1934), «Валя Липовская, работница фабрики “Красное Знамя”» (1945), «Портрет девушки в сиреневом платье» (1951), «Лида» (1952), «Портрет сына» (1953), «Светловолосая девочка» (1954), «Портрет девушки в платье с голубыми воланами» (1954), «Таня» (1954), «Студентка» (1954), «Портрет жены» (1955), «Шура Северова» (1955), «Работница хлебозавода Люся Егорова» (1955), «Портрет девушки в шубе» (1956), «Верочка» (1956), «Портрет девушки в красном на тёмном фоне» (1957), «Наташа» (1957), «Уля» (1958), «Портрет колхозницы» (1958), «Герой Советского Союза Алия Молдогулова» (1960), «Партизанка» (1960), «Девочка из Москвы» (1961), «Портрет студентки в коричневом пальто» (1962), «Вера Васильева» (1962), «Эвелина из Варшавы» (1962), «Арнолдо Баррерос с острова Свободы» (1963), «Мади Кейта, студент ЛГУ» (1963), «Усман Соу, студент ЛГУ» (1963), «За книгой» (1964), «Медсестра» (1964), «Мастер спорта Оля Малышева» (1964), «Аня Патерсон» (1968), «Юность» (1970), «Люся» (1975), «Алёнушка» (1978), «Клава» (1979), «Наташа Семёнова» (1983) и другими.

Тематическая картина была представлена работами «Демонстрация» (1946), «Сплав» (1953), «После экзаменов» (1954), «В пору Белых ночей» (1955), «1942 год» (1962), «Урок истории в 1944 году» (1967), «Зимой в школу» (1971), «Праздник первого звонка» (1975) и другими.

Пейзаж был представлен работами «На окраине Херсона» (1921), «Пригород Ленинграда» (1928), «На Островах» (1929), «Печатный двор» (1929), «Большая Зеленина» (1934), «Корабли на Неве» (1939), «На Петроградской стороне» (1939), «Уборка хлеба» (1939), «В саду педагогического института имени А. И. Герцена» (1940), «Окрестности Кыштыма» (1943), «Кыштым зимой» (1943), «Зимой военного года» (1944), «Окраина Кыштыма» (1944), «В саду на Большой Зелениной» (1945), «Март в Токсово» (1945), «У Петропавловской крепости» (1945), «Осень в окрестностях Академической дачи» (1946), «Петропавловская крепость» (1946), «Весенний разлив» (1947), «Юкки» (1947), «У озекра Красавица» (1947), «Перед грозой» (1948), «Чёрная речка» (1949), «В окрестностях Галича» (1951), «Галич Костромской» (1952), «Девяткино» (1954), «Осень в Юкках» (1956), «В окрестностях Даугавпилса» (1956), «Осень. Академическая дача» (1957), «Осень в окрестностях Академической дачи» (1958), «Полустанок» (1960), «Кыштымский дворик» (1960), «Зимнее утро» (1977), «Весенний разлив» (1980) и другими.

Натюрморт был представлен работами «Натюрморт с селёдкой» (1927), «Натюрморт со слониками» (1929), «Грибы» (1943), «Сирень. Натюрморт» (1945), «Натюрморт с рыбой» (1946), «Розы. Натюрморт» (1947), «Сирень» (1948), «Цветы. Натюрморт» (1953), «Натюрморт с виноградом» (1955), «Розы. Натюрморт» (1956), «Белая сирень» (1957), «Гладиолусы» (1969), «Подснежники» (1971), «Цветы. Натюрморт» (1972), «Корюшка. Натюрморт» (1976), «Утро. Натюрморт» (1976), «Ромашки. Натюрморт» (1980) и другими.

О творчестве[править]

С первых шагов своего творческого пути в сложный период начала 1920-х годов С. Невельштейн формировался как убеждённый сторонник реалистического искусства с присущими ему гуманистическими ценностями и идеалами, с пристальным интересом к человеку, его духовному миру.

«Я изучал, изучаю и учитываю достижения мирового классического искусства, — напишет позднее в своей автобиографии художник, — но особенно мне близки и дорогигуманизм и революционно-патриотическая направленность передового русского искусства»[3].

Много работая на протяжении всей жизни над пейзажем Ленинграда и его пригородов, Южного Урала, Академической дачи, создав ряд многофигурных тематических картин, С. Невельштейн тем не менее вошёл в историю ленинградской живописи прежде всего как мастер детского и юношеского портрета. Тема молодости Страны Советов, войдя в его искусство в 1920-е годы, стала главной в его творчестве. Художник воплотил её в десятках портретов молодых современников, в главных своих жанровых полотнах, многочисленные натурные этюды к которым также стали самостоятельными глубокими произведениями. Лучшие из них отличают умелая передача детского характера, внутреннего мира юного человека с присущими ему открытостью и непосредственностью.

Моделями художника были школьники, студенты ленинградских вузов, молодые рабочие. Они были постоянными посетителями мастерской художника. Большинство созданных портретов — живописные произведения, но много среди них и великолепных акварелей и портретных рисунков, выполненных углём, сангиной, цветными карандашами, свидетельствующих о поистине блестящем владении всеми видами графической техники.

О выставке[править]

Готовя свою шестую персональную выставку, которая в итоге оказалась посмертной, С. Г. Невельштейн мыслил её как итог своего многолетнего творческого пути, хотя и не считал его вполне завершённым.

Будучи уже тяжело больным, художник приходил в мастерскую, чтобы лично участвовать в отборе работ для будущей экспозиции и это, по замечанию И. Александровой, «словно вливало в него новые силы, заставляя ещё и ещё раз брать в руки кисть»[4].

Многие из показанных на выставке работ уже выставлялись в прошлом, но вместе с новыми произведениями, написанными в последние годы, они давали развернутую целостную картину творческого пути, пройденного художником, отмеченного многими яркими удачами и достижениями.

Упоминания о выставке и экспонировавшихся на ней произведениях встречаются в ряде публикаций, посвящённых творчеству Самуила Григорьевича Невельштейна, а также истории ленинградской школы живописи.[5][6][7]

Многие произведения из мастерской С. Г. Невельштейна, показанные на выставке 1986 года в ЛОСХ, пополнили впоследствии собрания художественных музеев и частные коллекции в России и за рубежом.

См. также[править]

- Катюша (картина Самуила Невельштейна)

- Сын (картина Самуила Невельштейна)

- Осень в окрестностях Академической дачи (картина Самуила Невельштейна)

- Перед грозой (картина Самуила Невельштейна)

- Розы (картина Самуила Невельштейна)

- Выставки художников Ленинграда

- Ленинградская школа живописи

- Ленинградский Союз художников

- Изобразительное искусство Ленинграда

Примечания[править]

- ↑ Самуил Григорьевич Невельштейн (1903—1983). Выставка произведений. Каталог. Составитель и автор вступ. статьи И. А. Александрова, редактор Л. В. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1985.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.148, 149, 326, 331, 385, 410, 439.

- ↑ Самуил Григорьевич Невельштейн (1903—1983). Выставка произведений. Каталог. Составитель и автор вступ. статьи И. А. Александрова, редактор Л. В. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1985. С.4.

- ↑ Самуил Григорьевич Невельштейн (1903—1983). Выставка произведений. Каталог. Составитель и автор вступ. статьи И. А. Александрова, редактор Л. В. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1985. С.3.

- ↑ Александрова И. А. Самуил Григорьевич Невельштейн. Л.: Художник РСФСР, 1989.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.178, 248, 285, 402, 421, 445.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.148, 149, 326, 331, 385, 410, 439.

Литература[править]

- Самуил Григорьевич Невельштейн (1903—1983). Выставка произведений. Каталог. Составитель и автор вступ. статьи И. А. Александрова, редактор Л. В. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1985.

- Александрова И. А. Самуил Григорьевич Невельштейн. Л.: Художник РСФСР, 1989.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.178, 248, 285, 402, 421, 445.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.148, 149, 326, 331, 385, 410, 439.