Выставка произведений Семёна Ротницкого 1991 года

| «Выставка произведений Семёна Ротницкого 1991 года» | |

|---|---|

Каталог выставки | |

| Место проведения: | |

| Время проведения: | |

| художественная выставка | |

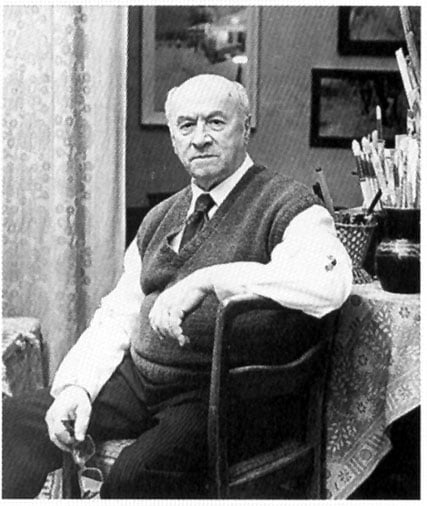

Выставка произведений известного ленинградского портретиста Семёна Ароновича Ротницкого (1915—2004), открывшаяся 17 октября 1991 года в Большом зале Ленинградского Союза художников на улице Герцена (ныне Большой Морской), 38, стала значительным событием в художественной и культурной жизни Ленинграда.[1][2]

Организация[править]

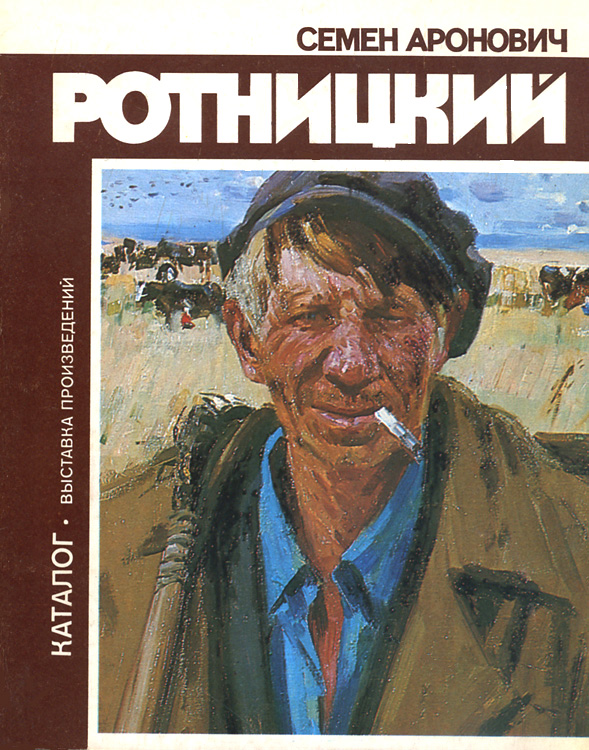

Организацией выставки произведений С. А. Ротницкого и изданием каталога занимались Ленинградская организация Союза художников РСФСР при активном участии автора. Иллюстрированный каталог выставки под редакцией А. Ф. Дмитренко и со вступительной статьёй И. Г. Мямлина был выпущен издательством «Художник РСФСР». Составителем каталога была Е. В. Николаева.

Ретроспективная выставка 1991 года стала первой персональной выставкой художника и крупнейшим показом его произведений за полвека творческой деятельности. В общей сложности в экспозицию вошло свыше трёхсот пятидесяти живописных работ и свыше двухсот сорока графических произведений, хронологически охватывающих период с 1938 года по 1990 год.

Около ста работ для выставки было предоставлено Министерством культуры РСФСР, Художественным фондом РСФСР, частными собраниями и музеями, включая Чувашский художественный музей, Музей изобразительных искусств ТАССР, Пермскую художественную галерею, Тюменскую Областную картинную галерею, Мордовскую республиканскую картинную галерею, Кисловодский художественный музей, Кемеровскую областную картинную галерею, Государственный музей истории Ленинграда, Донецкий художественный музей, Псковский государственный музей-заповедник, Красноярский художественный музей и другие.

Произведения[править]

Большая часть живописи и практически вся графика С. Ротницкого была представлена из мастерской автора, им же осуществлялся отбор произведений для экспозиции. Показанные на выставке работы хронологически представляют условно два периода в творчестве художника. Первый относится к годам учёбы в Академии художеств и последующей педагогической работы в Казани и охватывает произведения, созданные с конца 1930-х и по 1960 год включительно.

Отдельным блоком в него входит графика военных лет. Второй период относится к годам жизни и работы в Ленинграде после возвращения из Казани и представленный в экспозиции работами, созданными с 1961 по 1990 год. Название работ даётся по каталогу выставки.

1930-е — 1950-е годы были представлены работами «Портрет профессора С. В. Земблинова» (1939), «Портрет артиста К. А. Нежданова» (1947), «Портрет лауреата Государственной премии СССР художника И. С. Сорокина» (1947), «А. Горький и В. Маяковский у И. Репина в Пенатах» (1948), «Портрет артиста Ленинградского театра музыкальной комедии Н. В. Соколова» (1948), «Портрет И. Ф. Шаляпиной» (1949), «Казанский дворик» (1949), «Портрет учителя П. Перимова» (1950), «Татарский танец» (1950), «А. Горький в Петропавловской крепости» (1951), «Портрет доктора химических наук профессора Г. Х. Камая» (1952), «Сенеж» (1952), «Портрет члена-корреспондента АПН СССР В. А. Кондакова» (1953), «Портрет профессора Е. Д. Гольдштейна» (1954), «Портрет Н. С. Фёдоровой» (1954), «На заимке» (1954), «Портрет председателя колхоза Ф. В. Мейтусовой» (1954), «Портрет народной артистки СССР Е. Е. Жилиной» (1955), «Степной Алтай» (1955), «Бригадир нефтяников А. П. Гаязов» (1956), «Портрет народного художника ТАССР В. И. Куделькина» (1956), «Композиторы советской Татарии» (1957), «Портрет народного артиста СССР Н. И. Якушенко» (1957), «Андрееич» (1958), «Солдат Михаил Матвеев» (1958), «Портрет народного художника ТАССР П. Т. Сперанского» (1959), «Электрокарщица Тоня Горячкина» (1959), «Кореец из Горячего Ключа» (1960), «Станичники за газетой» (1960), «Станичница» (1960), «Портрет Героя Социалистического труда доктора технических наук В. И. Неганова» (1960) и другими.

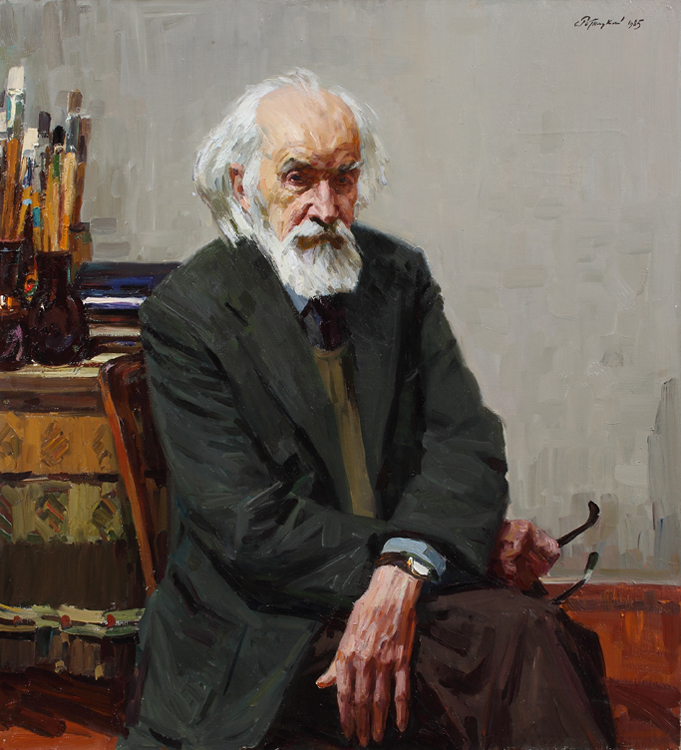

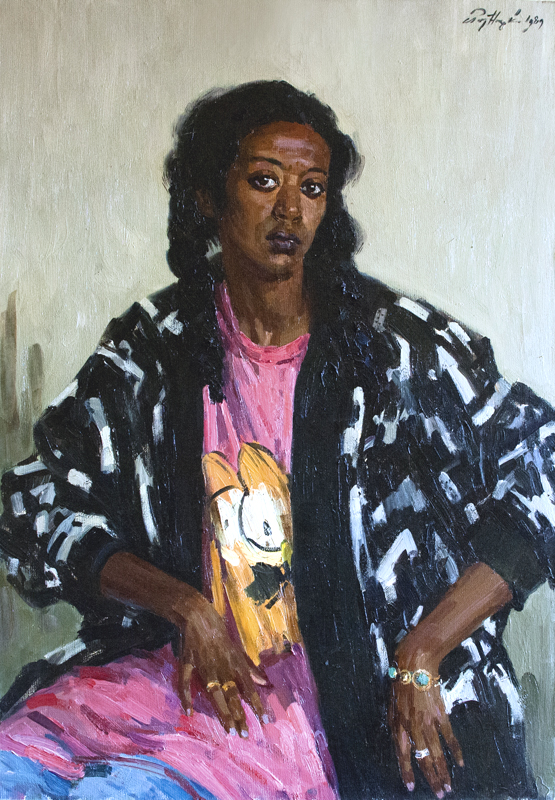

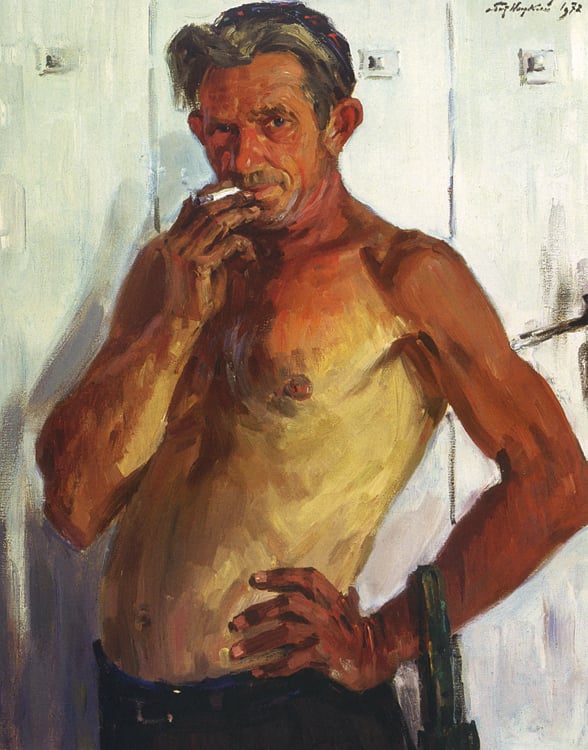

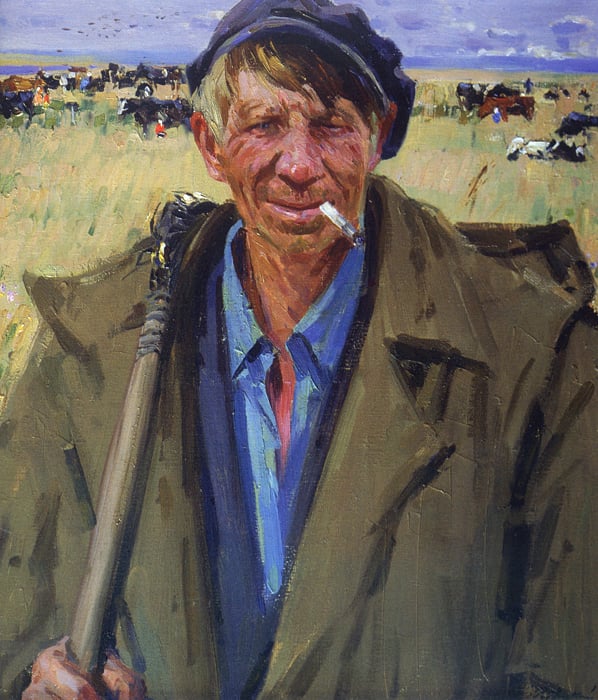

1960-е — 1980-е годы были представлены работами «Праздничный день в Холуе» (1962), «Портрет врача Н. Б. Муриной» (1962), «Портрет народного художника ЧАССР М. С. Спиридонова» (1962), «Портрет заслуженного деятеля искусств РСФСР профессора Л. Ф. Овсянникова» (1963), «Серёга» (1963), «Рыбачка» (1963), «В Третьяковке» (1964), «Портрет Героя Социалистического труда академика А. А. Лебедева» (1964), «Разговор в цеху» (1964), «Тяжёлая весть» (1964), «Портрет старого большевика А. И. Емельянова» (1967), «Портрет Н. С. Ротницкой в шапочке» (1967), «Кировцы» (1969), «Портрет художника И. В. Лапускина в белой рубашке» (1969), «Рабочий человек. Сборщик турбин Л. М. Денисов» (1969), «Портрет инженера из Индии Чабра» (1970), «Портрет кандидата искусствоведения доцента П. Е. Корнилова» (1971), «Портрет работницы Ленинградского метрополитена Полины Шабровой» (1971), «Мои однополчане Рыков и Беликов» (1972), «Ленинградские метрополитеновки» (1972), «Портрет искусствоведа А. М. Земцовой» (1972), «Портрет рабочего совхоза С. Н. Бусева» (1972), «Золотая осень в Комарово» (1973), «Портрет архитектора профессора К. Л. Иогансена» (1975), «Портрет историка Ю. Д. Ломана» (1975), «Портрет Тани Щербаковой» (1975), «Портрет студентки Марины Дубиной» (1976), «Реставратор А. Б. Бриндаров» (1977), «Портрет старого ленинградца М. Д. Гузикова» (1978), «Портрет молодого человека» (1978), «Пастух из Толмачёва» (1979), «Портрет ветерана А. П. Панфилова из Толмачёва» (1979), П«ортрет профессора И. А. Вакса» (1980), «Портрет заслуженного художника РСФСР профессора В. С. Васильковского» (1980), «Аллея Ганнибала» (1982), «Апельсины и гранаты» (1982), «Портрет Аллы Бузеленко» (1982), «Портрет художника В. А. Баженова» (1983), «Лето в Прибыткове» (1983), «Бабка Степанида» (1984), «Портрет художника М. Г. Козелла» (1985), «Портрет художника Р. П. Куриляка» (1986), «Портрет студентки из Эфиопии Бисрат Шибабаву» (1989), «Портрет хирурга А. С. Аникеевой» (1989), «Псковичи» (1990) и другими.

Помимо работ, выполненных в технике масляной живописи, экспонировалось свыше двадцати акварелей и гуашей С. Ротницкого и свыше двухсот карандашных рисунков, в основном портретов современников.

О творчестве[править]

Оценивая творческий путь, пройденный С. А. Ротницким, неизменную преданность художественным идеалам и принципам, усвоенным в молодости, его часто сравнивают с прямой дорогой без зигзагов и остановок, с последовательным неуклонным движением от одной цели к другой по однажды избранному направлению. Добавляя при этом, что человек сам (а не обстоятельства за него) сделал свой выбор и «сделал самого себя». И это справедливо в отношении С. Ротницкого.

По мнению И. Мямлина, автора вступительной статьи к каталогу выставки 1991 года, С. Ротницкому трижды «крупно повезло» в жизни: во-первых, родиться художественно одарённым ребёнком, что было замечено и всячески поддерживалось родителями; во-вторых, везло с учителями; и, наконец, повезло пройти всю войну и вернуться живым. Всё остальное «везение» он сам воплотил в реальность — «непрестанным, радостным, многолетним самоотверженным трудом».[3]

Обращает на себя внимание, что из Академии художеств в 1948 году С. Ротницкий вышел уже самостоятельным профессиональным мастером. Об этом, например, говорит показанный на выставке «Портрет артиста К. А. Нежданова» (1947). Он удивляет не по годам зрелым исполнительским мастерством и смелостью подхода к трактовке образа. Остро, с большой выразительностью написано лицо К. А. Нежданова. Его поза, положение рук естественны и вместе с тем живо передают интерес портретируемого к тому, что происходит за мольбертом, к личности художника. И по прошествии многих лет портрет выдерживал сравнение с лучшими произведениями зрелого мастера. Не случайно эта ранняя работа была включена С. Ротницким в экспозицию персональной выставке 1991 года в залах Ленинградского Союза художников.[4].

Тогда же, в конце 1940-х годов осознанно и однозначно оформились и жанровые предпочтения молодого художника. Хотя в 1950-1960-е годы он неоднократно обращался к тематической картине и картине-портрету, не без успеха работал над пейзажем, его выбор в конце 1940-х годов был сделан в пользу портретной живописи. Именно с лучшими произведениями, исполненными в этом жанре, С. Ротницкий вошёл в историю отечественной живописи середины и второй половины ХХ века. Раскрытие характера модели и высокий профессионализм исполнения — эти два качества станут обязательными для С. Ротницкого, к их достижению он будет стремиться в каждой новой работе.

«Один из лучших рисовальщиков среди ленинградских живописцев, С. Ротницкий видел модель прежде всего как живописец: в цветовой и тональной построенности холста, в найденности масс и пятен, в решении проблем теплохолодности, в светотеневой соотнесённости и, конечно, в характере мазка — сочного. живого, порой словно вырывающегося из-под кисти, дерзновенно самостоятельного. Но эта кажущаяся неуправляемость на деле — результат замысла, воли и темперамента художника. Ибо С. Ротницкий не работает на заученном «эффектном» приёме, а в каждом конкретном случае ищет свои, именно для данного холста, для данной модели, необходимые изобразительные и выразительные средства».[5]

«Да, С. Ротницкий традиционалист, - пишет И. Мямлин, - истовый, убеждённый, отстаивающий великие традиции той реалистической школы, которая ему близка и которая, по его убеждению, является если не единственной, то наилучшей вершиной мирового искусства... Он убеждён в этом, так как ценит в искусстве прежде всего глубину образного постижения человека. “Я ищу не новое, а вечное”, — любит повторять художник».[6]

О выставке[править]

По мнению И. Мямлина, автора вступительной статьи к каталогу выставки С. Ротницкого, его имя давно и хорошо знакомо специалистам и художникам, однако для широкого зрителя выставка по существу стала открытием этого крупнейшего ленинградского мастера портретной живописи. Это открытие имело большое влияние и на самого художника, на его позднее творчество и судьбу художественного наследия.

После выставки около ста работ художника, включая картину «Псковичи», были приобретены в США, где в 1992 году в Миннеаполисе открылась персональная выставка произведений С. Ротницкого, которую художник посетил вместе с женой[7].

Всего С. Ротницкий трижды побывал в США в 1990-е годы, где в художественном музее города Спрингвилл, штат Юта, вновь встретился со своей картиной «Псковичи» и многими другими работами, приобретёнными с выставки 1991 года.

Многие произведения после выставки 1991 года в ЛОСХ, помимо приобретённых в США, со временем оказались в частных собраниях в России, а также ряда других стран.

Упоминания о выставке и экспонировавшихся на ней произведениях встречаются в ряде публикаций, посвящённых творчеству Семёна Ароновича Ротницкого, а также истории ленинградской школы живописи.[8][9]. Подробно о выставке, судьбе «Псковичей» и других картин, приобретённых в США, С. Ротницкий рассказал в своей книге воспоминаний, вышедшей в 2000 году.[10]

Галерея[править]

См. также[править]

- Выставки художников Ленинграда

- Ленинградская школа живописи

- Ленинградский Союз художников

- Изобразительное искусство Ленинграда

Примечания[править]

- ↑ Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.164, 236, 386, 411, 440.

- ↑ Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991. С.3.

- ↑ Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991. С.18.

- ↑ Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991. С.8.

- ↑ Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991. С.11.

- ↑ Semon Aronovich Rotnitsky. Bloomington: Hadley Gallery, 1992.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.403, 421, 445.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.164, 236, 386, 411, 440.

- ↑ Ротницкий С. А. Сила красоты. Записки художника. СПб.: 2000.

Литература[править]

- Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб.: Ф.78. Оп.10. Д.432.

- Семен Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи И. Г. Мямлин, состав. каталога Е. В. Николаева. Редактор А. Ф. Дмитренко. Л.: Художник РСФСР, 1991.

- Semon Aronovich Rotnitsky. Bloomington: Hadley Gallery, 1992.

- Ротницкий С. А. Сила красоты. Записки художника. СПб.: 2000.

- Vern G. Swanson. Soviet Impressionism. London: Antique Collectors' Club, 2001. P. 172, 205, 206, 303.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.403, 421, 445.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.164, 236, 386, 411, 440.

Ссылки[править]