Выставка произведений Николая Тимкова 1976 года

| «Выставка произведений Николая Тимкова 1976 года» | |

|---|---|

Каталог выставки | |

| Место проведения: | |

| Время проведения: | |

| художественная выставка | |

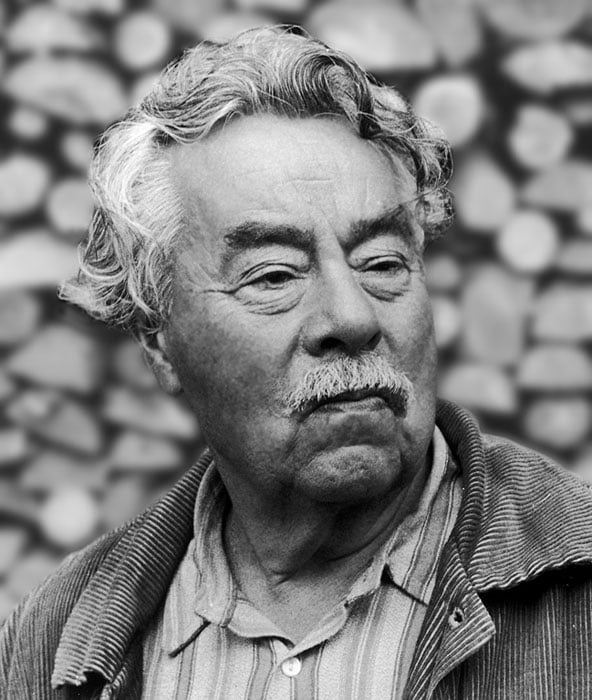

Выставка произведений известного ленинградского художника Николая Ефимовича Тимкова (1912—1993), открывшаяся в 1976 году в выставочных залах Ленинградского Союза художников на Большой Морской, 38, стала одним из значительным событием в художественной и культурной жизни Ленинграда.[1]

Организация[править]

Организацией и подготовкой выставки произведений Н. Е. Тимкова и изданием каталога занимались Ленинградская организация Союза художников РСФСР. Иллюстрированный каталог выставки под редакцией Л. В Мочалова был выпущен издательством «Художник РСФСР».

Вступительную статью о творчестве художника и составление каталога выставки выполнил известный ленинградский искусствовед М. Эткинд.

Всего для экспонирования автором было отобрано свыше 120 живописных работ, созданных художником за последние десять с небольшим лет, прошедших после последней персональной выставки 1964 года, среди них 19 крупноформатных пейзажей-картин и только 7 небольших этюдов на картоне, что позволило М. Эткинду отметить во вступительной статье к каталогу хорошую творческую форму Н. Тимкова, работающего «с постоянной интенсивностью»[2].

Произведения[править]

Работы для выставки отбирались автором из числа произведений, написанных с 1963 года по 1974 год включительно. Помимо работ, ранее показанных на выставках ленинградских художников, Н. Тимков включил в экспозицию многие ранее не экспонировавшиеся произведения. Практически все они были предоставлены из мастерской художника.

В экспозиции были представлены пейзажи, написанные по материалам, собранным на Академической даче в деревне Валентиновка под Вышним Волочком, где, по выражению М. Эткинда, теперь располагалась в прямом и переносном смысле слова «главная пейзажная мастерская Н. Тимкова». А также по материалам поездок в старинные русские города Торжок, Псков, Борисоглебск, Ростов Великий, Переславль-Залесский, на Волхов и в Старую Ладогу, по Уралу.

Также в экспозиции были включены несколько ленинградских пейзажей, автопортрет, написанный в 1974 году, интерьер мастерской художника в деревне Валентиновка, несколько натюрмортов и три итальянских пейзажа как память о поездке, совершённой в 1968 году.

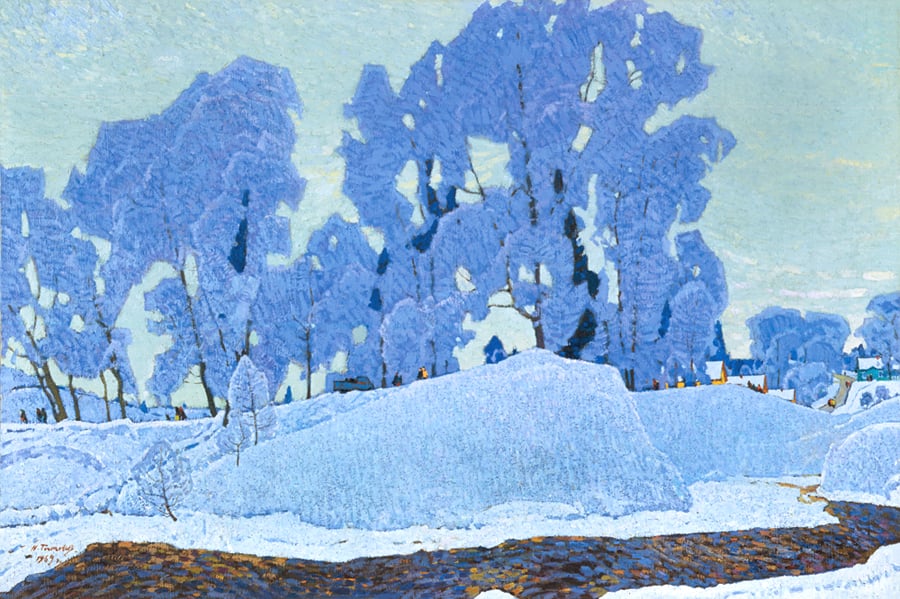

Волхов и Старая Ладога были представлены на выставке работами «Морозный день» (1963), «Старая Ладога», «Лошадка» (обе 1965), «Весной», «Волхов. Последний снег», «Берег Волхова» (все 1966), «Зима» (1967), «Волхов. Последний снег» (1969), «Волхов» (1973), «Утро. Ладога» (1974) и другими.

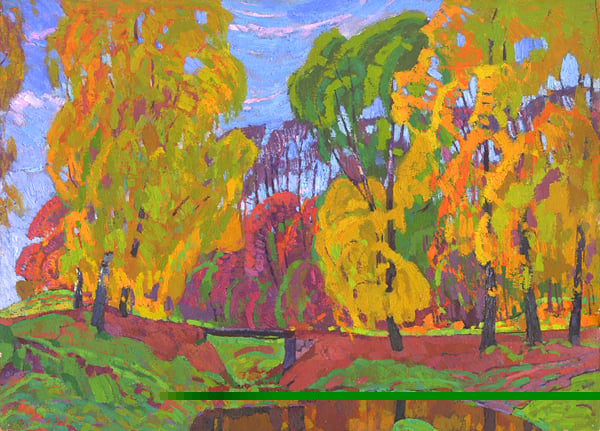

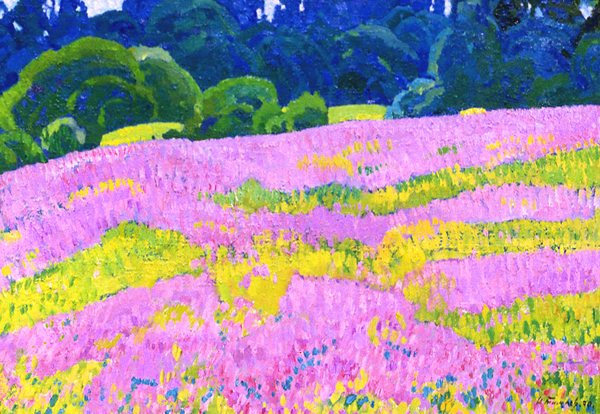

«Академическая дача» и её окрестности были представлены пейзажами «Поздняя осень» (1965), «Конец лета», «Стога» (обе 1966), «Цветущий луг» (1968), «Луг. Одуванчики», «Русская зима. Иней» (обе 1969), «Майское утро», «Поле», «Осенний мотив», «Иван-чай» (все 1970), «Ива цветёт» (1971), «Валентиновка. Первые дни мая», «Зелёное поле», «Июнь голубой», «Осенний вечер. Почвино» (все 1972), «В окрестностях Академической дачи», «Последний луч» (обе 1973), «Весна. Ремонт плотины» (1974) и другими.

«Уральский пейзаж» был представлен на выставке работами «На Урале», «Осенний Урал», «Уральский посёлок» (все 1968), «Урал осенний» (1973) и другими.

«Древнерусские города» были представлены в работах «Торжок» (1968), «Борисоглебский Кремль», «Переславль-Залесский», «Ростов Великий» (все 1969), «Кремлёвская стена. Псков», «На реке Пскове», «Петровское», «Печоры», «Псков. Троицкий собор», «Святогорский монастырь», «Сторожевые башни. Псков», «Церковь Богоявления в Пскове» (все 1971), «Зима. Борисоглебский Кремль» (1973), «Переславль-Залесский. Даниловский монастырь» (1974) и других.

О творчестве[править]

Во вступительной статье к каталогу выставки М. Эткинд обстоятельно рассматривает творческий путь Н. Тимкова и перемены, произошедшие в его живописи после выставок 1957 и 1964 годов. По мнению М. Эткинда, Н. Тимков принадлежит к мастерам, эстетические вкусы и пристрастия которых, раз установившись, уже не пересматриваются в своих основах, а творчество чуждо экспериментированию и стремлению к новациям, сомнениям и колебаниям.

И всё же сегодняшний Н.Тимков во многом новый художник, считает критик. Его творчество предстаёт на выставке обогащённым изучением опыта современной живописи, выразительные средства, живописный и пластический язык существенно изменились. Его новые работы отличаются творческой раскованностью, высокой степенью свободы и живописной формулировки впечатлений. «Тимков идёт к мажорной декоративности, добиваясь интенсивности цветового звучания. Он внимательно, вдумчиво относится к выразительным возможностям самой поверхности холста, фактуры, мазка.»[3]

Поиски Н. Тимкова проявляются в разных формах и вариантах. Работая над масштабными полотнами в ленинградской мастерской, он одновременно по-прежнему доверяет натурному этюду как полноправной форме живописи, позволяющей сказать о природе просто, но зато искренне и эмоционально. У старых мастеров «пейзажа настроения» он ценит теперь прежде всего обострённое лирическое чувство. Он идёт от повествования к поэтизации, от тщательного мастерского изображения видимого — к лирической наполненности и интимности выражения. Именно нарастание лиризма, которым были отмечены этюды Н. Тимкова начала 1960-х годов, стало характерным для всей его последующей живописи.

То же относится и к усилению декоративности живописи. Если в работах начала 1960-х художник ещё не решался взять цвет в полную силу, перенести на холст зримую многозвучность мира, а его пейзажи строились преимущественно на благородной мягкости живописного решения, близкого тональному, но в новых работах декоративность колорита зачастую определяет выразительную силу произведения.

По мнению М. Эткинда, в новых работах Н. Тимков выступает как большой мастер лирического пейзажа, скорее как поэт, нежели публицист или философ. Но то, что он делает, несёт в себе масштабную, мудро обобщающую идею о неразрывности связи природы и человека.[4]

О выставке[править]

Выставка вошла в историю как масштабный показ новых произведений одного из крупнейших современных мастеров ленинградской пейзажной живописи, созданных художником за сравнительно короткий период времени, прошедший после предыдущей успешной выставки 1964 года.

Сегодня, спустя много лет, весь мир знает Н. Тимкова именно таким мастером лирического пейзажа, крупнейшим «русским импрессионистом» ХХ века, каким он впервые предстал на выставке 1976 года. Не случайно большинство работ, экспонировавшихся на выставке, сегодня находятся в крупнейших музейных и частных собраниях в России, США и других странах.

По мнению известного ленинградского искусствоведа и исследователя творчества художника А. Раскина, произведения, представленные на выставке, убедительно показывали, что талант Н. Тимкова обрел новую силу, второе дыхание. Это подтверждали включенные в экспозицию монументальные пейзажи, над которыми художник трудился по несколько лет, до десяти включительно.[5]

Упоминания о выставке и экспонировавшихся на ней произведениях встречаются в ряде публикаций, посвящённых творчеству Н. Е. Тимкова и истории ленинградской школы живописи.[6][7][8][9][10] Многие произведения, впервые показанные на выставке, пополнили впоследствии собрания художественных музеев и частные коллекции в России и за рубежом.

См. также[править]

- Выставка произведений Николая Тимкова 2018 года

- Выставки художников Ленинграда

- Ленинградская школа живописи

- Ленинградский Союз художников

- Изобразительное искусство Ленинграда

Примечания[править]

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Автор вступит. статьи и составитель М. Эткинд, редактор Л. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1975.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Автор вступит. статьи и составитель М. Эткинд. Редактор Л. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1975. С.3.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Автор вступит. статьи и составитель М. Эткинд. Редактор Л. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1975. С.5.

- ↑ Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Автор вступит. статьи и составитель М. Эткинд. Редактор Л. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1975. С.6.

- ↑ Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып.3. СПб.: 2001. С.101.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.39—41, 184, 399, 419, 443.

- ↑ Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып.3. СПб.: 2001. С.101.

- ↑ Иванов С. В. Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К столетию со дня рождения художника. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 27. СПб.: 2013. С.177-178.

- ↑ Тимков Н. Русская зима. Иней. 1969 // 80 Лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. СПб.: 2012. С.211.

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.109, 166—168, 382, 408, 438.

Литература[править]

- Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб.: Ф.78. Оп.8. Д.458, 459.

- Николай Ефимович Тимков. Выставка произведений. Каталог. Автор вступит. статьи и составитель М. Эткинд. Редактор Л. Мочалов. Л.: Художник РСФСР, 1975.

- Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып.3. СПб.: 2001. С.95-106.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.39—41, 184, 399, 419, 443.

- Тимков Н. Русская зима. Иней. 1969 // 80 Лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. СПб.: 2012. С.211.

- Иванов С. В. Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К столетию со дня рождения художника. // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 27. СПб.: 2013. С.173-182.

- Боровский А. Тимков Николай Ефимович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.2. СПб.: Петрополис, 2014. С.459-461.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб: Галерея АРКА, 2019. С.109, 166—168, 382, 408, 438.