Лубок

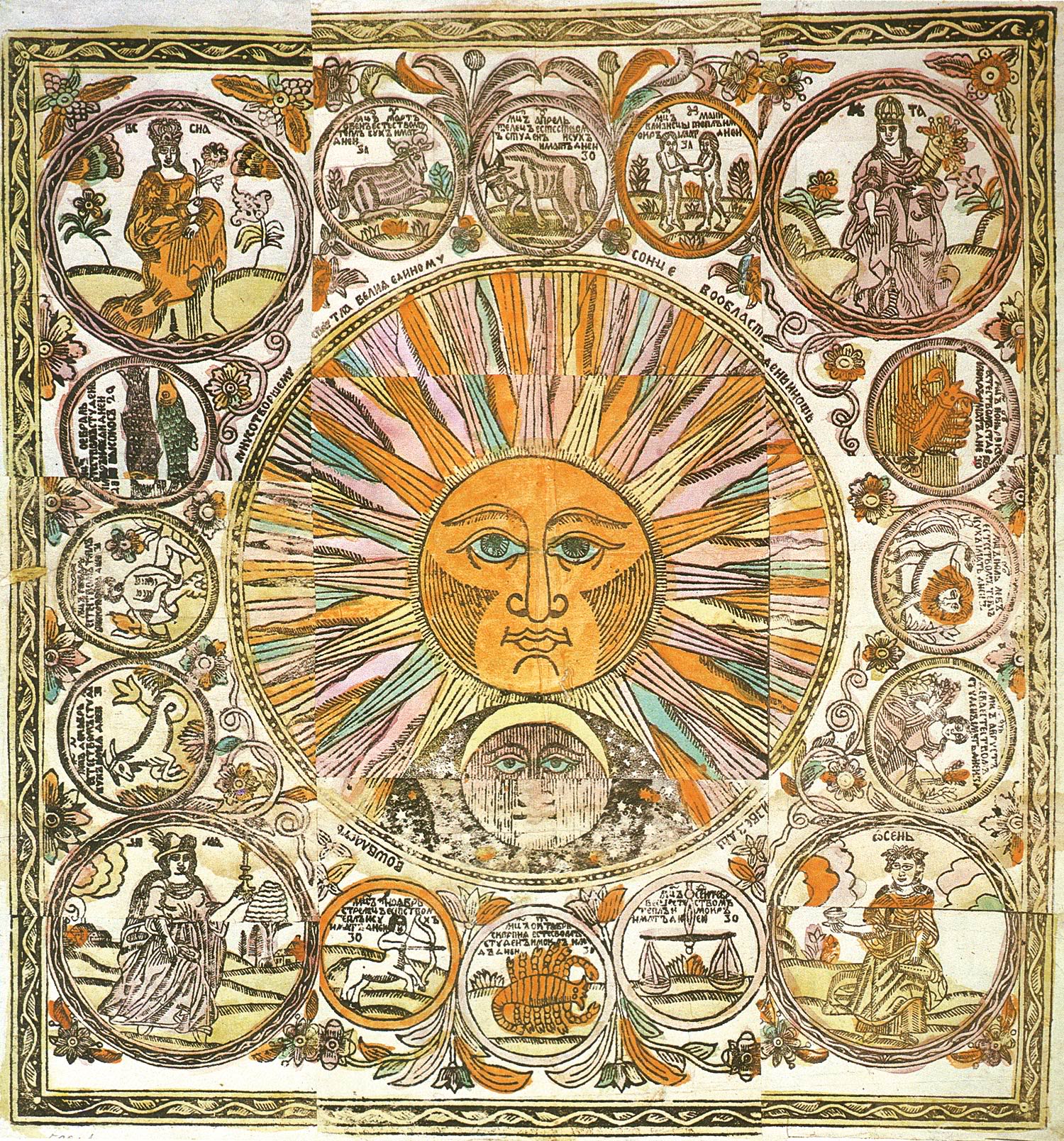

Лубо́к — разновидность художественного творчества, которая предназначена для широкого распространения с помощью печати. Это графическое произведение искусства, которое сначала напечатано на бумаге, а затем раскрашено вручную. Лубок известен как народная картина, чьи образы чаще всего ассоциируются с фольклором. Существует несколько версий происхождения названия лубка. Согласно одной из них, картинки получили свое название от слова «луб» — тонкий слой древесины, который выделялся из-под коры липы при обработке дерева. Другая версия утверждает, что липовая древесина была популярным материалом для резьбы, и именно поэтому эти картинки стали называться лубками[1].

История возникновения[править]

В VIII веке китайские мастера впервые овладели техникой создания печатных и раскрашенных изображений, заменив ручное рисование. В Индии контурные раскрашенные рисунки были частью буддийского культа. Тибетские художники создавали миниатюрные раскрашенные изображения, называемые цакли, для использования в буддийской молитвенной практике. В Европе аналогичная графическая техника появилась в XV веке в Германии после изобретения книгопечатания. Изначально печатные формы делали из дерева, а затем из меди. Первое издание, известное как Библия бедных, было напечатано на немецком языке в 1462 году благодаря христианским проповедникам, которые верили, что иллюстрации из священных текстов сделают изучение Библии более доступным для малограмотных верующих.

К концу XV века Библия бедных была также напечатана в Нидерландах. Фольклорные иллюстрации с разнообразным содержанием быстро стали популярными по всей Европе. Лубки, рассказывая истории о событиях, битвах, и необычных феноменах природы, стали средством массовой информации своего времени, воздействуя на широкие народные массы. Подобные печатные листы использовались во время Крестьянской войны в Германии, во время Великой французской революции[1][2].

Развитие лубка в России[править]

В XVI веке в Россию впервые попали лубочные картинки, которые были созданы на основе гравюр, из западной Европы, доставшихся из Польши, Западной Украины и Белоруссии. Эти гравюры были известны как «немецкие потешные листы». Со временем русские мастера научились самостоятельно создавать печатные формы. В XVII веке лубочные картинки стали популярны среди крестьян и горожан, а их авторы проявляли мастерство в иллюстрации и карикатуре. Яркие изображения с простыми юмористическими подписями являлись образцом таланта русских художников и приносили радость покупателям. Лубочные картинки выполнялись с использованием резных деревянных клише. Со временем контуры рисунков начали частично раскрашивать, что делало их более выразительными[1][3].

К концу XVII века в Московском овощном ряду и на Спасском мосту можно было найти немецкие потешные листы, напечатанные на специальном станке в царской типографии. Однако впоследствии они были запрещены церковными деятелями из-за противоречия церковным уставам. Высочайшим Указом Московского Патриарха от 1674 года было запрещено покупать листки, на которых были изображены еретические сюжеты. Только иконы были разрешённым видом изобразительного искусства, которые должны были соответствовать древним византийским традициям. В 1723 году запретили изображать на печатных листках членов царской семьи. Разрешение на изготовление лубков выдавала центральная Изуграфская палата, однако со временем ограничения на этот вид искусства начали игнорировать. В середине XVIII века епархиальные архиереи получили право утверждать макеты для печати картин на бумаге. В 1822 году печать лубочных картинок подверглась полицейской цензуре[2][3].

Изображения народных картинок охватывают широкий спектр тем. В них можно увидеть иконы, политические карикатуры, сказки. На Руси лубки считались важным источником информации, а создавали их московские мастера. Вскоре произошло важное событие — художники создали и отправили лубки в деревни. Их распространяли и продавали купцы по всей стране. На рисунках лубков никогда не изображались грустные моменты, весь негатив передавался с юмором. Картинки были разнообразными. Для детей рисовали лубки с буквами и персонажами из сказок. Для женщин — с изображениями одежды и историями о любви. Мужчины чаще предпочитали изображения на политические темы и карикатуры. Было редко найти дом без лубков, они украшали стены наравне с иконами. Эти рисунки представляют интересный источник для изучения обычаев, нравов, моды и быта людей, а также для изучения художественного мастерства граверов, которые создавали доски и медные клише для печати лубков[2].

С XVII по XIX век в народе был популярен лубок «как мыши кота погребают». На нём изображено торжественное погребение кота с оркестром и всеми почестями. Считалось, что под животным на картинке подразумевался император Пётр I. Ещё одной популярной темой были приключения сказочных и былинных персонажей. С XIX века на картинках начали изображать сюжеты из произведений русских писателей, в основном Александра Пушкина и Николая Гоголя[4].

С начала XIX века к лубкам обращались многие мастера — Алексей Венецианов, Иван Теребенёв, Иван Иванов. К концу XIX века стала популярной тема изображения на лубках песенного фольклора. До начала XX века были популярны лубки с портретами царей. Большой спрос вызывали лубки со сказочным и историко-легендарным содержанием.

В XX веке русские лубки привлекали пристальное внимание художников-авангардистов. Василий Канди́нский печатал лубки в альманахе «Синий всадник». Выразительные средства лубков повлияли на формирование индивидуального стиля таких мастеров как: Марк Шагал, Наталья Гончарова, Казимир Малевич, Михаил Ларионов и других представителей объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Приёмы лубков в своём творчестве использовал Владимир Маяковский — для создания плакатов и агитационных картинок, Татьяна Маврина — для иллюстрирования детских книг[1].

Во время Отечественной войны 1812 года картинки на лубке стали частью официальной пропаганды. Осенью 1914 года было основано издательство «Сегодняшний лубок», с целью создания открыток для поддержания боевого духа среди русских солдат. Общее число выпущенных открыток составило 42 штуки, которые созданы в фольклорном стиле. В работе над открытками участвовали такие художники, как Илья Машков, Давид Бурлюк, Казимир Малевич, Аристарх Лентулов, Василий Чекрыгин и Владимир Маяковский, который создал часть стихотворных текстов[2].

В начале Первой мировой войны лубок также использовался для политической агитации, но после Октябрьской революции и Гражданской войны его использование стало уменьшаться. Советская власть сосредоточилась на современных типографских технологиях и быстро устраняла ручное производство во всех регионах страны.

- Сюжеты лубков

Жанры[править]

За время развития лубка в России сформировались следующие жанры этого вида искусства[3]:

- Духовный — тема описания жизни святых, притчи из священных книг.

- Философский — содержал в себе нравственно-поучительную информацию о вреде человеческих пороков.

- Исторический — описывал достоверные события из жизни народа, старинные летописи и сказания.

- Сказочный — с вымышленным сюжетом и скрытым воспитательным смыслом.

- Политический — использовался в целях пропаганды во время войн.

- Сатирический — жёстко преследовался властями, так как высмеивал все недостатки общества.

Техника[править]

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств, грубоватый штрих, яркая раскраска, доходчивость и ёмкость образа. При возникновении новых технологий изготовление лубков выполняли в различной технике[5]:

- Ксилография — на деревянную доску наносили рисунок, затем вырезали его, покрывали основу краской и печатали на бумаге.

- Гравюра на меди — работа на гравировальной доске.

- Литография — печать с плоской поверхности камня.

Изготовление[править]

В середине XVIII века в России начали открываться производства декоративных картин — лубков. Контуры лубков печатались на специальных станках с резных деревянных досок. На одном из заводов, принадлежавшем купцам Ахметовым, было установлено 20 станков для производства лубка. Выполненные в чёрно-белой гамме картинки затем отправляли в артель, где их расписывали вручную цветовщики.

Изготовленные лубки из Москвы доставляли в село Измайлово, где находился один из царских дворцов. В основном мужчины в Измайлово были художниками-мастерами, которые создавали гравюры на дереве и меди. Женщины и девушки села занимались раскраской лубков, или как говорили в то время, иллюминированием. Работая сообща, каждая из них училась у других — матерей, сестёр, соседок. Каждая из женщин вносила в свою работу что-то своё, отражая свой характер и вкусы. При этом каждый лубок приобретал уникальность.

Краски для работ изготавливались мастерами. Для получения насыщенного малинового оттенка из сандала варили краску с добавлением квасцов. Ярко-зелёный цвет получали, растворяя ярь медянки в воде с мёдом. Для красного — использовали сурик с желтком и квасом, для жёлтого — крукомоя, варенную с молоком.

Задачей художника было изображение картинок как можно более натурально. Они изображали в рисунке не просто человека или предмет, а выделяли характеры героя и другие его особенности[6].

Настенные листы исполнялись жидкой темперой, которую наносили по лёгкому карандашному рисунку. Мастера использовали краски, разведённые на яичной эмульсии или камеди[7].

Пётр I основал в Москве гравировальную палату, в которой работали лучшие художники, прошедшие обучение в Европе. На смену деревянным доскам пришли медные пластины: на металл так же наносили рисунок, процарапывали специальными инструментами, покрывали краской и делали оттиски. Новая технология позволяла добиться тонких и плавных линий и добавить в лубок мелкие детали. К концу XIX века московские типографии Сытина, Морозова, Чижова и других издателей печатали около 4 млн лубков ежегодно. До конца XIX века лубок оставался единственным широкодоступным видом изобразительного искусства в Российской Империи[2][7].

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Лубок. Большая российская энциклопедия. Проверено 11 июня 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Рита Лозинская Лубок. Картинки для народа. Artchive (2020-04-27). Проверено 24 июня 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Лубок — древнее русское искусство с заграничными корнями: суть, виды, жанры, история. veryimportantlot. Проверено 11 июня 2024.

- ↑ Лубок. Культура.РФ. Проверено 11 июня 2024.

- ↑ Маргарита Ковынева Искусство лубка в дореволюционной России. Культура.РФ. Проверено 15 июня 2024.

- ↑ Рогов А. П. Мир русской души, или История русской народной культуры. Litmir. Проверено 15 июня 2024.

- ↑ 7,0 7,1 Петровец Е.О. Технология русской народной картинки. Студенческий научный форум - 2016. Проверено 11 июня 2024.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Лубок», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Лубок» «https://znanierussia.ru/articles/Лубок». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|