Аспург

Аспург

- Предшественник

- Полемон I

- Преемник

- Гипепирия

- Дата рождения

- между ок. 42 до н. э. и 17 до н. э./16 до н. э.

- Династия

- Тиберии Юлии[en] (Аспургиды)

- Отец

- Асандр

- Мать

- Динамия

- Дети

- Митридат III, Котис I[2]

Аспург (с иранского — «мощноконный»[3]; лат. Aspurgus, греч. Ασπουργος, греч. Τιβεριος Ιουλιος Ασπουργος Φιλορωμαιος[1]; между ок. 42 до н. э. и 17/16 до н. э. — 37/38 н. э.) — боспорский царь с 14 по 37/38 год н. э. Вероятно, до принятия царского титула был боспорским архонтом с 8 года до н. э[4].

Аспург смог добиться подъёма Боспорского государства после междоусобных войн последней четверти I века до н. э. Он проводил дальновидную политику: установил дружеские отношения Боспорского царства с Римом[5] и защищал интересы последнего, сохранил эллинистические традиции Боспора, развил земледелие на царской хоре, поддержал военно-хозяйственных поселенцев, создал баланс между римским влиянием и митридатовскими традициями, торгово-ремесленной верхушкой полисов и варварской знати, обеспечил благополучие широких городских слоёв[6].

Имя[править]

Историк Медведев А. П. предполагал, что в имени Аспурга, как и в имени родственных этимологически аспургиан, неслучайно содержится иранское слово «aspa», означающее «конь», а также то, что тамга Аспурга на его монетах изображала скачущую лошадь[7]. Кандидат исторических наук Грингоф С. А. переводил имя Аспурга, как «имеющий мощных коней»[8]. Историк И. В. Пьянков предполагал, что само имя Аспурга связано с тем, что при его отце Асандре в качестве личной гвардии были привлечены именно аспургиане, а его самого назначили главой этой армии[9]. Сапрыкин С. Ю. считал, что имя «Аспург» — иранское, которое могло принадлежать как выходцу или из ираноязычных племён, так и из сарматской знати, родственной понтийским Митридатидам[en][3]. Некоторые исследователи считают, что тронным именем Аспурга был Рескупорид[10], что, однако, не подтверждается эпиграфическим материалом[11]. Фролова Н. А. считала, что Аспург не мог принять имя фракийского царя Рескупорида, так как последний был в то время неугоден Риму[12]. По мнению Яйленко В. П., после женитьбы Аспурга на представительнице Сапейской династии Гепепирии этот боспорский царь принял тронное имя «Реметалк»[13]. Завойкина Н. В. доказывала, что эпиграфические и нумизматические источники I века не показывали принятие Аспургом тронного имени «Рескупорид» или «Реметалк»[14].

Биография[править]

Происхождение[править]

Некоторые исследователи считают, что Аспург происходил из знатной аспургианской семьи и был лишь усыновлён Динамией, что, по мнению Пьянкова И. В., выглядит совершенно неубедительно. Сам Аспург называл себя сыном Асандроха[к 2][9]. Как отмечал Сапрыкин С. Ю., одни исследователи считали, что «Асандрох» — эллинизированная версия варварского имени, отличная от имени боспорского царя Асандра, другие, что «Асандр» — эллинизированная версия сарматского имени Асандрох[15]. Большинство исследователей считают Аспурга сыном Асандра Боспорского, по мнению некоторых историков являющегося основателем сарматской династии, правящей на Боспоре[15], что подтверждает и надпись сына Аспурга Митридата, возводящего своё происхождение к Митридату VI Евпатору[16], и Динамии[3][17]. Кроме этих версий существуют и прочие гипотезы: первая, что Динамия вышла замуж за Аспурга, сына местного царька Асандроха[к 3], вторая, что Динамия вместе с сыном Асандра Аспургом бежала на азиатскую часть Боспора, где вела борьбу за престол при помощи местных племён, третья, за авторством В. П. Яйленко, что царь аспургиан Аспург, сын Асандроха, поддержал претензии Динамии после смерти Полемона I. Все эти гипотезы зиждились на опровёргнутой С. Ю. Сапрыкиным версии о втором правлении Динамии после смерти Полемона[17]. Таким образом, Асандр, происхождение которого неизвестно[18], и Аспург были не основателями сарматской династии, правящей в Боспорском царстве, но правопреемниками Митридатидов[19]. Сам Аспург подчёркивал и свою принадлежность к Митридатидам, и свои сарматские корни[18]. На дупондиях Савромата I и Котиса II Аспург упомянут как основатель династии[20].

С. Ю. Сапрыкин определял дату рождения Аспурга в временном промежутке между ок. 42 до н. э. и 17/16 до н. э[21].

Датировка начала правления Аспурга[править]

Совершенно точно, что к 14 году н. э. Аспург правил в Боспорском царстве. Исследователями предлагались разные варианты датировки начала правления этого боспорского правителя: 8 год до н. э., 8 год н. э., 10 год н. э., 14 год н. э[22].

Латышев В. В. считал, что после смерти Динамии на Боспоре некоторое время властвовал Полемон I, дата смерти которого неизвестна. На основании нумизматических данных этот русский историк заключал, что с 8 г. до н. э.[к 4] Аспург ещё без царского титула мог править на Боспоре[4].

Гипотеза об использовании Аспургом второго (тронного[10]) имени «Рескупорид» возникла, как отмечала Фролова Н. А., на ошибке Бурачкова П. О., предполагавшего, что две различные монограммы[к 5] принадлежат Аспургу, причём одна из этих монограмм принадлежала имени Аспургу, а вторая — его второму имени, Рескупориду. Он подтверждал её своим анализом медных монет сына Аспурга Котиса I. Зограф А. Н. назвал эту гипотезу Бурачкова заслуживающей внимания. Другие исследователи приняли эту шаткую, как считала Н. А. Фролова, точку зрения как установленный факт. Следствием этой ошибочной гипотезы она полагала разные датировки начала правления Аспурга, например, у Гайдукевича в его работах[23]. Предположение Бурачкова также не подтверждается эпиграфическим материалом[11].

Восшествие на боспорский трон[править]

После смерти отца Аспурга Асандра Динамия попыталась выставить себя независимой правительницей Боспора. В это время на Боспоре появился Скрибоний, выдававший себя за внука Митридата VI Евпатора, затем женившийся на Динамии с целью упрочения своей власти. В Риме боялись восстановления антиримского движения, возглавляемое некогда Митридатом, поэтому послали лояльного царя Понта Полемона I изгнать Скрибония. Боспорцы, не желая войны с Римом, убили самозванца, однако продолжили борьбу с понтийским царём. Когда Агриппа, заведовавший римскими делами в Азии, решил помочь Полемону, боспорцы покорились последнему. Полемон женился на Динамии в 14 году. Они недолго правили вместе, вскоре между ними наступил разрыв. Динамия вместе с Аспургом отправилась на азиатскую часть Боспора, а Полемон женился на Пифодориде. Очевидно, что именно мать с сыном были причастны к восстаниям в азиатской части Боспора, например, в Танаисе[24]. В. В. Латышев, по оценке Сапрыкина С. Ю., был прав в том, что местные племена видели Аспурга законным правителем Боспора, поэтому он и использовал их в своей борьбе, вероятно, одаривая вождей сарматских племён золотыми браслетами с фигурными концами[25][26]. В конце концов Полемон погиб от рук аспургиан[26][27]. Это событие обычно датируется 8 годом до н. э[28]. После смерти Полемона власть и в Понте, и в Боспоре унаследовала его вдова Пифодорида. О том, что она стала правительницей Боспора, свидетельствует благодарственное посвящение за Ливию из Гермонассы, датируемое между 8 и 3 годом до н. э. Аспург предъявил своё наследственное право на престол, и, видимо, она не смогла удержать власть[29]. Период после убийства Полемона и до 13/14 года н. э. не освещён источниками и известен только благодаря нумизматическим данным[30]. Существует гипотеза о втором правлении Динамии в азиатской части, а после убийства Полемона — во всём Боспорском царстве[31], а также о правлении после неё в 8/9—9/10 гг. Кле...[32]. Однако она была полностью опровёргнута Сапрыкиным С. Ю, указавшего, что маловероятно и само правление Динамии, и монограммы ΚΝΕ[к 6], принадлежащей иному правителю, кроме Аспурга[33]. Возможно, сразу после смерти Полемона правителем стал Аспург, не ставший ещё царём[34][35].

Начало правления[править]

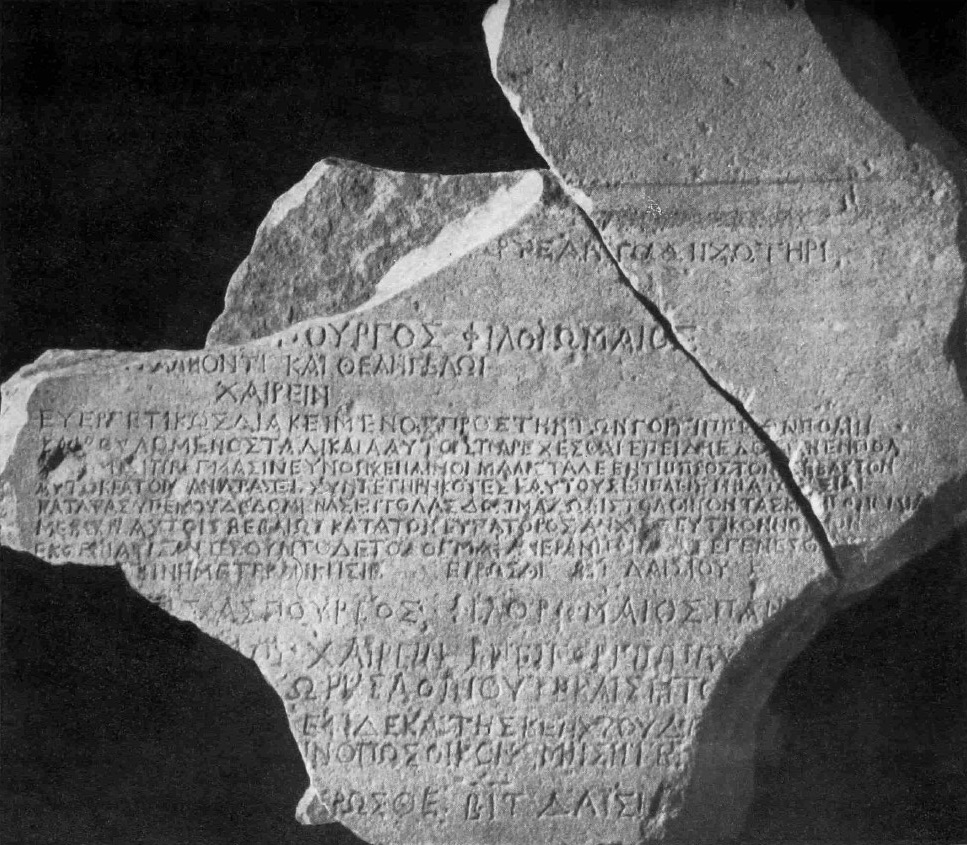

После восшествия на престол не принявшего ещё царский титул Аспурга значительно усилились позиции катойков[к 7] и местных племён, поддержавших Аспурга. У последних реанимировались отношения с азиатской частью Боспора[25][36]. В начале своего правления Аспурга была сформирована оппозиция городов Боспорского царства, вероятно, подчинявшихся Полемону I, в число которых не вошла Горгиппия, о чём свидетельствуют указы Аспурга в Горгиппии[37]. Д. П. Каллистов считал, что после победы Аспурга над Полемоном Рим заключил с ним мирный договор[38]. Рим де-факто признал власть нового боспорского правителя, допустив восстановление на Боспоре «митридатовой» эры и разрешив чеканку золотых статеров[39], но римский император не спешил провозглашать его царём[40]. В посвятительной надписи из Горгиппии, датируемой 6/7 годом н. э., Аспург упомянут с титулом царя и эпитетом «друг римлян». Датировка оспаривается С. Ю. Сапрыкиным[41]. Аспург не давал римлянам повода для беспокойства, например, он продолжал прославлять Агриппу и Октавиана Августа, изображая их на своих золотых статерах с 8 года до н. э. по 13 н. э[к 8][42]. Надпись Аспурга, не содержавшая даты, в Горгиппии свидельствовала, что он ещё до принятия царского титула некоторое время находился в Риме. Анохин В. А. датировал его поездку в Рим 13/14 годом и выдвигал гипотезу на основании боспорского статера с уникальной монограммой ![]() про «третье» правление Динамии, датируемое им 13/14 годом на время поездки её сына в Рим с целью получения наследственного титула и признания его прав на престол[43][44]. Сапрыкин С. Ю. опровергал и это его предположение на основании того, что Аспург уже к 13 году был в Риме[45]. Он же считал, что Аспург стремился получить поддержку Римской империи и местных племён[к 9], убедив последних, что землевладение на Боспоре находится под наблюдением правящей династии[38]. Виноградов Ю. А. выдвигал гипотезу о том, что посольство Аспурга началось в 10 году и закончилось в 14 году[46]. Аспург стал царём ещё в последние годы жизни императора Августа, но при его жизни не мог титуловаться «другом цезаря»[47], а сенат подтвердил признание уже после смерти последнего в течение четырёх месяцев после смерти Августа[38]. Вместе с титулом Аспург получил ещё и почётный эпитет «друг римлян», который встречается у него в его надписях в следующем году после признания титула, в 15 году[44][48]. Сапрыкин С. Ю. считал, что Аспург заключил договор о дружбе и союзе ещё с Августом[49], но это соглашение вступило в силу только после военного похода боспорского правителя против тавров и скифов[50].

про «третье» правление Динамии, датируемое им 13/14 годом на время поездки её сына в Рим с целью получения наследственного титула и признания его прав на престол[43][44]. Сапрыкин С. Ю. опровергал и это его предположение на основании того, что Аспург уже к 13 году был в Риме[45]. Он же считал, что Аспург стремился получить поддержку Римской империи и местных племён[к 9], убедив последних, что землевладение на Боспоре находится под наблюдением правящей династии[38]. Виноградов Ю. А. выдвигал гипотезу о том, что посольство Аспурга началось в 10 году и закончилось в 14 году[46]. Аспург стал царём ещё в последние годы жизни императора Августа, но при его жизни не мог титуловаться «другом цезаря»[47], а сенат подтвердил признание уже после смерти последнего в течение четырёх месяцев после смерти Августа[38]. Вместе с титулом Аспург получил ещё и почётный эпитет «друг римлян», который встречается у него в его надписях в следующем году после признания титула, в 15 году[44][48]. Сапрыкин С. Ю. считал, что Аспург заключил договор о дружбе и союзе ещё с Августом[49], но это соглашение вступило в силу только после военного похода боспорского правителя против тавров и скифов[50].

В 311 году б. э.[к 10] Аспург вновь появился на Боспоре[51][52]. К 16 году[к 11][53] относятся указы Аспурга из Горгиппии, неоднократно выказывающего благожелательность этому правителю и бывшего его опорным пунктом[54], в которых он даровал полису автономию и право пользоваться наследственным законом Митридата VI Евпатора, вернув привилегии, которые горгиппийцы имели при этом понтийском царе и расширив права гражданского коллектива полиса. Он же освободил общину полиса от уплаты податей на вино, пшеницу, ячмень и просо и изменил размер поземельного налога[55]. Царь Боспора был заинтересован в лояльности этого города к нему, о чём свидетельствует и отсутствие просьб со стороны полиса[46][56]. Возможно, Горгиппия была некоторое время резиденцией Аспурга[54]. Из этих указов исследователями делался вывод, что Аспург продолжал внутреннюю политику Митридата, особенно и во взаимоотношениях с полисами, придерживаясь основных положений филэллинства[57]. Аспургу удалось обеспечить стабильное политическое положение на Боспоре, не выходя за рамки навязываемой Римом политики, поддержав греческие города и проримски настроенных граждан, соблюдая при этом традиции своего прадеда Митридата, что позволило привлечь жителей полиса на свою сторону и не оттолкнуть местные племена и катойков от себя, благодаря которым он пришёл к власти[58]. Аспург продолжал выдерживать баланс власти, характерный для Понта, поддерживая как этнические общины, так и греческие полисы[59].

Получив титул царя, Аспург смог получить согласие Тиберия на восстановление структуры земельных владений и крепостей, выстроенной при Асандре, но разрушенной при Скрибонии и Полемоне[59]. Восстанавливая государство после смут, Аспург опирался на варварские племена, снизив роль полисов[60]. Исследователями отмечается, что прототипами крепостей Асандра и Аспурга могли быть форты и усадьбы позднего эллинизма Малой Азии и Северного Причерноморья, построенные по модульному принципу[61].

Аспург, пользуясь спокойствием Тиберия по отношению к клиентным царям Рима, смог расширить границы Боспора, продолжить политику Митридата в опоре на катойкии[к 12] для завоеваний и принять иранский титул «великий царь»[62]. Аспург закрепил систему землевладения, созданную его родителями Асандром и Динамией[63]. Рим поддерживал экономику Боспора, которая была ориентирована на империю[64], чтобы это царство могло отражать набеги племён[к 13], что, как отмечал Сапрыкин С. Ю., было более выгодно для империи, чем свержение неугодных правителей на Боспоре и Кавказе[65]. По мнению Фроловой Н. А., ориентация экономики Боспора была связана с контролем монетного дела Боспора со стороны Рима, а, по мнению Сапрыкина С. Ю., это было связано с финансовой помощью Рима Боспору с целью восстановления военного потенциала последнего[64]. Сапрыкин С. Ю. отмечал, что Аспург стал более независимым от Рима клиентным царём, который смог проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику[63].

В первые годы его царствования городские общины Кесарии и Агриппии получили право чеканки; так, например, ими были выпущены унифицированные монеты номиналом 8 унций. Этот факт свидетельствовал о либеральной политике Аспурга по отношению к полисам Боспорского царства[66].

Война с таврами и скифами[править]

В начале своего царствования, в надписи из Горгиппии, датируемой июнем 16 года, и ещё одной, датируемой годом позднее, Аспург скромно титуловался «царём и другом цезаря и другом римлян», а в надписи Менестрата, близкой к 23 году[50], и другой, датируемой 320 годом б. э.[к 14] назван «великим царём, другом цезаря и другом римлян, царствующим над всем Боспором, Феодосией, синдами, меотами, тарпитами, торетами, псессами и танаитами[к 15], подчинившим скифов и тавров»[63][67]. Эта титулатура была заимствована у Спартокидов[68]. Из-за этого в историографии закрепилось мнение, что Аспург, после создания защиты от варваров на востоке[к 16][69], совершил поход против тавроскифов между 16 и 23 годом[70][71]. Эта точка зрения подтверждается следами военного поражения скифов, которые датируются началом второй четверти I века, и медными монетами с изображением головы Ареса и трофея[72]. Завойкина Н. В. оспаривала датировку походов Аспурга, считая, что он совершил кампанию против тавроскифов около 11—13 гг. н. э[71]. Когда именно случилась победа Аспурга над скифами — доподлинно неизвестно[73].

Исследователи считали, что поход Аспурга был проведён из-за союзных отношений с более слабым Херсонесом, не входившим в состав царства[74], который был подконтролен Риму, но которому Октавианом была дарована автономия[75]. О факте каких-либо отношений с Херсонесом свидетельствует статуя Аспурга, поставленная в этом полисе после победы над тавроскифами[76][77]. Сапрыкин С. Ю. считал, что причинами этой кампании являются интересы Боспора и Римской империи, в том числе потребность в безопасности западных границ Боспора и Херсонеса[75]. Историк Раевский Д. С. предполагал, что Боспорское царство установило протекторат над Поздней Скифией, захватив незадолго до 23 года столицу Позднескифского царства Неаполь Скифский[75]. Вероятно, с военной кампанией связан пожар в башне № 2 Кульчукского городища[78]. Высотская Т. Н. считала, что победа Аспурга не имела особого влияния на судьбу Скифии[75]. Исследователями отмечается, что победа в кампании была воспринята знатью Боспора как значительное событие[79]. Другая версия заключается в возможном стремлении Херсонеса избавиться от влияния Боспора[80].

Дальнейшее правление[править]

После побед в Таврике Аспург был вынужден ввести культ божественного правителя подобно своему прадеду Митридату. Благодаря этому он обеспечил себе поддержку среди греческого и варварского населения[81]. Аспург был обожествлён, в его честь был построен пятиколонный храм, остатки которого найдены в Пантикапее[81][82][83]. Аспурга могли почитать как Гелиоса, Митру, Аполлона или Зевса[84].

Салач А. выдвинул гипотезу, что Аспург получил римское гражданство и поэтому принял имя Тиберия Юлия. Гайдукевич В. Ф. считал, что Аспург принял номен и преномен в честь Тиберия. Блаватская Т. В. полагала, что получение римского гражданства или почётного имени могло быть только после 23 года, которым датирована одна из последних известных надписей Аспурга[85]. С. В. Дьячков отмечал, что по законам римской ономастики, только Аспург мог получить преномен и номен Тиберия, так как умер уже после смерти этого римского императора[86].

Последняя золотая монета Аспурга датируется 334 годом б. э.[66], а медная — ассарий с изображением головы Калигулы. Возможно, после смерти Тиберия 16 марта 37 года Аспург пытался добиться признания власти со стороны Калигулы, но не успел ввиду своей смерти[87]. Обстоятельства смерти Аспурга неизвестны[87]. Трон после него унаследовала его жена Гепепирия, выпустившая статер с изображением Тиберия в том же году[66][87].

Семья[править]

По инициативе Тиберия царь Боспора Аспург женился на Гепепирии[88]. По одной из версий Гепепирия была дочерью Реметалка I[89], по другой — Котиса III, причём эта гипотеза была оспорена Сапрыкиным С. Ю., обосновавшим невозможность такого варианта[90], по третьей — Рескупорида II[91]. По оценке историка Яйленко В. П., эта женитьба произошла примерно за 15 лет до смерти самого Аспурга[92]. Существует другая точка зрения, по которой Аспург женился на Гепепирии вскоре после своей поездки в Рим, где он получил титул царя. Третья версия датировала брак Аспурга в конце 20-х — в начале 30-х годов. Однако, по оценке Сапрыкина С. Ю., это маловероятно, так как Митридат, сын Аспурга от этого брака[к 17][93][94][95], стал совершеннолетним уже в 39 году[90]. Этот же историк считал, исходя из этого факта, что Митридат III родился не позднее 20 года, и присоединялся к версии о женитьбе Аспурга около 15 года[90]. По предположению многих исследователей, к концу 37 года дети Аспурга были ещё несовершеннолетними[96]. Тацит писал, что в 45 году сын Аспурга Котис был юношей[85].

Блаватская Т. В. выдвигала гипотезу о существовании ещё одного сына Аспурга — Юлия, бывшего, по её предположению, царём Боспора между 62 и 67 годами. Он известен лишь из надписи его правящего сына, найденной в Тамани и датируемой 71 годом[97][98]. Латышев В. В. отождествлял его сына с Рескупоридом II (I) и предполагал, что от Юлия происходят остальные Тиберии Юлии, правящие после него[98]. Блаватская Т. В., исходя из того, что в надписи его сын назван царствующим, определяла дату рождения Юлия в конце 20-х или начале 30-х годов I века и называла его одним из младших детей Аспурга, следующим за Котисом I, аргументируя тем, что, со слов Тацита, его старший брат в 45 году был ещё юношей. На основании имени Юлия Т. В. Блаватская делала вывод о близких отношениях между Аспургом и Тиберием[97]. Издатели КБН[к 18] отождествляли «Юлия» с Котисом I, а его сына — с Рескупоридом II[99].

Монеты[править]

Монограммы[править]

Монетная система Аспурга отличается разнообразием типов и тщательно выстроенной символикой.

Исследователи считают, что монограмма ΒΑΡ на золотых статерах, по времени эмиссий совпадавшая с временем правления Аспурга по эпиграфическим данным, принадлежит этому боспорскому царю, включившего в неё своё имя[100][101][102]. Выпуск статеров с этой монограммой тесно связан с выпуском монет с монограммами ![]() , ΚΝΕ[к 19] и ΠΑΡ[103]. Статеры с монограммой

, ΚΝΕ[к 19] и ΠΑΡ[103]. Статеры с монограммой ![]() чеканились с 9/8 года до н. э. по 7 год н. э.[к 20], с монограммой ΚΝΕ — в 8—9 гг. н. э.[к 21], с ΠΑΡ — в 10 и 13 годах н. э[104]. У золотых статеров с монограммой

чеканились с 9/8 года до н. э. по 7 год н. э.[к 20], с монограммой ΚΝΕ — в 8—9 гг. н. э.[к 21], с ΠΑΡ — в 10 и 13 годах н. э[104]. У золотых статеров с монограммой ![]() средний вес был равен 8 грамм; с монограммой ΚΝΕ — 8 грамм, с монограммами ΠΑΡ — 8 грамм[104].

средний вес был равен 8 грамм; с монограммой ΚΝΕ — 8 грамм, с монограммами ΠΑΡ — 8 грамм[104].

Среди исследователей монограммы трактуются по-разному[33]. Монограмму ![]() относят к Динамии или к царьку Асандроху[33][104]. К последнему или какому-то другому неизвестному правителю приписывают и монограмму ΚΝΕ[33]. Версии про Асандроха, как и его существование[17], были опровергнуты С. Ю. Сапрыкиным[33]. Яйленко В. П. выдвигал гипотезу, что синхронная монограммам ΚΝΕ и ΠΑΡ монограмма медных монет ΒΑΜ принадлежала Митридату, родичу Динамии, правящего сразу после её «второго правления». Сапрыкин С. Ю. отмечал её оригинальность и, одновременно, неестественность и несостоятельность[33].

относят к Динамии или к царьку Асандроху[33][104]. К последнему или какому-то другому неизвестному правителю приписывают и монограмму ΚΝΕ[33]. Версии про Асандроха, как и его существование[17], были опровергнуты С. Ю. Сапрыкиным[33]. Яйленко В. П. выдвигал гипотезу, что синхронная монограммам ΚΝΕ и ΠΑΡ монограмма медных монет ΒΑΜ принадлежала Митридату, родичу Динамии, правящего сразу после её «второго правления». Сапрыкин С. Ю. отмечал её оригинальность и, одновременно, неестественность и несостоятельность[33].

Приписывание статеров с монограммой ![]() чекану Динамии и Асандроху, а также датировка начала правления Аспурга 307 г. б.э. разделяются большинством исследователей. Однако, Н. А. Фролова выражает сомнения относительно приписывания статеров с монограммами ΠΑΡ (и даже без них) правлению Аспурга[104]. Она отмечает, что гипотезы Ростовцева о выпуске статеров с монограммой ΚΝΕ одним из сыновей Полемона и Пифодориды, и Миннза о принадлежности этих статеров старшему брату Аспурга, не имеют подтверждений[104]. Зограф отметил, что если допустить, что в монограммах ΠΑΡ и ΒΑΡ зашифровано имя Аспурга (как предполагал Ростовцев), то монограмма ΚΝΕ не находит объяснения[105]. Фролова согласна с Зографом, подчеркивая стилистическую близость статеров с монограммами

чекану Динамии и Асандроху, а также датировка начала правления Аспурга 307 г. б.э. разделяются большинством исследователей. Однако, Н. А. Фролова выражает сомнения относительно приписывания статеров с монограммами ΠΑΡ (и даже без них) правлению Аспурга[104]. Она отмечает, что гипотезы Ростовцева о выпуске статеров с монограммой ΚΝΕ одним из сыновей Полемона и Пифодориды, и Миннза о принадлежности этих статеров старшему брату Аспурга, не имеют подтверждений[104]. Зограф отметил, что если допустить, что в монограммах ΠΑΡ и ΒΑΡ зашифровано имя Аспурга (как предполагал Ростовцев), то монограмма ΚΝΕ не находит объяснения[105]. Фролова согласна с Зографом, подчеркивая стилистическую близость статеров с монограммами ![]() , ΚΝΕ и ΠΑΡ, в отличие от статеров с монограммой ΒΑΡ[104]. Она указывает на поразительное сходство изображений римлян на лицевых и оборотных сторонах статеров с первыми тремя монограммами (датированных 302—307 гг. б.э.)[104], что отмечалось и более ранними исследователями, такими как Гиль[106]. Гиль даже предполагал идентичность изображений на лицевой стороне статеров с монограммами

, ΚΝΕ и ΠΑΡ, в отличие от статеров с монограммой ΒΑΡ[104]. Она указывает на поразительное сходство изображений римлян на лицевых и оборотных сторонах статеров с первыми тремя монограммами (датированных 302—307 гг. б.э.)[104], что отмечалось и более ранними исследователями, такими как Гиль[106]. Гиль даже предполагал идентичность изображений на лицевой стороне статеров с монограммами ![]() и ΚΝΕ. Различия заключаются лишь в монограммах и датах[106].

и ΚΝΕ. Различия заключаются лишь в монограммах и датах[106].

Фролова отмечает, что это сходство послужило основой для предположения о чеканке этих статеров от имени одного правителя[107]. Латышев, основываясь на выводах Гиля, Бурачкова и Орешникова об использовании общих штемпелей, предположил, что после смерти Полемона I на Боспоре мог править Аспург, начиная с 8 г. до н. э. (289 г. б.э.), времени чеканки статеров с монограммой ![]() [108]. Таким образом, сходство изображений лежит в основе идеи о принадлежности статеров одному царю, что вызвало попытки объяснить наличие двух монограмм (ΠΑΡ и ΒΑΡ) для обозначения имени Аспурга. Бурачков, вслед за Кёне, полагал, что Аспург принял имя Рескупорид, которое могло быть зашифровано в монограмме ΠΑΡ (с ошибкой резчика), а в монограмме ΒΑΡ — его второе имя, Рескупорид. В качестве доказательства он приводил медные монеты Котиса I, где изображены Аспург с монограммой ВАР и Котис I с монограммой ΒΑΚ[106].

[108]. Таким образом, сходство изображений лежит в основе идеи о принадлежности статеров одному царю, что вызвало попытки объяснить наличие двух монограмм (ΠΑΡ и ΒΑΡ) для обозначения имени Аспурга. Бурачков, вслед за Кёне, полагал, что Аспург принял имя Рескупорид, которое могло быть зашифровано в монограмме ΠΑΡ (с ошибкой резчика), а в монограмме ΒΑΡ — его второе имя, Рескупорид. В качестве доказательства он приводил медные монеты Котиса I, где изображены Аспург с монограммой ВАР и Котис I с монограммой ΒΑΚ[106].

Серии медных монет с монограммами ΒΑΜ, ΒΑΕ[к 22] и ΒΑΡ[к 23] монет типа Арес-трофей, в большинстве имевших «митридатовский» характер, были отнесены Фроловой Н. А. к представителю ахеменидско-понтийской правящей династии, после смерти Динамии боровшегося за престол с Полемоном I. Сапрыкин С. Ю. считал таковым Аспурга[109]. Партии золотых статеров с монограммами ![]() [к 24], ΚΝΕ, ΠΑΡ и ΠΑ, синхронные этим сериям медных монет, по мнению А. Л. Бертье-Делагарда и Н. А. Фроловой, также относились к Аспургу, не титуловавшегося пока царём[110]. В другой работе Фролова Н. А. пришла к выводу, что Аспург начал править в 14 году н. э[111].

[к 24], ΚΝΕ, ΠΑΡ и ΠΑ, синхронные этим сериям медных монет, по мнению А. Л. Бертье-Делагарда и Н. А. Фроловой, также относились к Аспургу, не титуловавшегося пока царём[110]. В другой работе Фролова Н. А. пришла к выводу, что Аспург начал править в 14 году н. э[111].

Известны два боспорских статера 13 года с монограммами ![]() и ΠΑ. На их основании Анохин выдвигал гипотезу про «третье» правление Динамии[43]. Сапрыкин С. Ю. отвергал возможность правления Динамии, расшифровывая ΠΑ, как «отец отечества». Он же связывал

и ΠΑ. На их основании Анохин выдвигал гипотезу про «третье» правление Динамии[43]. Сапрыкин С. Ю. отвергал возможность правления Динамии, расшифровывая ΠΑ, как «отец отечества». Он же связывал ![]() только с правлением Аспурга, а не его матери[112].

только с правлением Аспурга, а не его матери[112].

Примечания[править]

- ↑ По мнению Чорефа М. М., полное имя Аспурга

- ↑ То есть Асандра, как отмечал Пьянков И. В., так как иного представителя боспорской знати с таким именем не было

- ↑ Не идентичного Асандру Боспорскому

- ↑ Вернее, с 289 года боспорской эры

- ↑ ΠΑΡ и ΒΑΡ

- ↑ Анохин В. А. читал её как ΚΛΕ

- ↑ Катойки — военные поселенцы из эллинизированных варваров

- ↑ После 9 г. до н. э., как отмечал Сапрыкин, золотые и серебряные монеты чеканились только для прославления Августа, как императора

- ↑ В том числе и военно-хозяйственных поселенцов

- ↑ 14/15 год

- ↑ Блаватская Т. В. датировала их 15 годом, однако её выводы были в дальнейшем опровергнуты дальнейшими исследованиями

- ↑ Катойкии — военно-хозяйственные поселения, в которых проживали катойки

- ↑ роксоланов, сираков и аорсов, позднее — аланских кочевников, начавших набеги на Боспор в середине I века—третьей четверти I века

- ↑ 22/23 год

- ↑ Танаиты в данном контексте — полувоенизированное земледельческое население будущей округи Танаиса

- ↑ После реанимации системы укреплений

- ↑ Среди некоторых исследователей бытует мнение, что Гепепирия — могла быть женой Митридата III. Фроловой Н. А. было доказано, что Митридат — сын Аспурга от брака с Гепепирией.

- ↑ Корпуса Боспорских надписей

- ↑ или ΚΛΕ

- ↑ в 289—304 гг. б. э.

- ↑ в 307 году б. э. и 310 году б. э.

- ↑ Эти две серии выпускались с конца 10-х годов до н. э. до принятия царского титула Аспургом в 14 году

- ↑ царской монограммы Аспурга

- ↑ В этой монограмме, по мнению Сапрыкина С. Ю., было сокрыто имя Динамии

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 Чореф, 2013, с. 24

- ↑ 2,0 2,1 Сапрыкин, 1996, с. 37

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Сапрыкин, 2002, с. 134

- ↑ 4,0 4,1 Фролова, 1979, с. 141

- ↑ Дьячков, 1993, с. 244—245

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 232—233

- ↑ Медведев, 2015, с. 279

- ↑ Грингоф, 2010, с. 34

- ↑ 9,0 9,1 Пьянков, 2015, с. 46

- ↑ 10,0 10,1 Гвоздева, Никишин, 2023, с. 98

- ↑ 11,0 11,1 Парфенов, 2011, с. 148

- ↑ Фролова, 1979, с. 142

- ↑ Завойкина, 2016, с. 162—163

- ↑ Завойкина, 2016, с. 165

- ↑ 15,0 15,1 Сапрыкин, 2002, с. 130—131

- ↑ Никишин, 2025, с. 215

- ↑ 17,0 17,1 17,2 Сапрыкин, 2002, с. 135

- ↑ 18,0 18,1 Сапрыкин, 2002, с. 138

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 135—136

- ↑ Дьячков, 1993, с. 246

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 136

- ↑ Фролова, 1979, с. 139

- ↑ Фролова, 1979, с. 141—142

- ↑ Гайдукевич, 1949, с. 315—316

- ↑ 25,0 25,1 Кононов, 2022, с. 59

- ↑ 26,0 26,1 Сапрыкин, 2002, с. 139

- ↑ Гайдукевич, 1949, с. 316

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 143

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 151

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 146

- ↑ Анохин, 1999, с. 129

- ↑ Анохин, 1999, с. 129—130

- ↑ 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 Сапрыкин, 2002, с. 148

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 146—148

- ↑ Фролова, 1979, с. 144

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 151—152

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 170

- ↑ 38,0 38,1 38,2 Сапрыкин, 2002, с. 158

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 147

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 152—153

- ↑ Завойкина, 2023β, с. 150

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 152

- ↑ 43,0 43,1 Анохин, 1999, с. 131

- ↑ 44,0 44,1 Блаватская, Рескрипты, 1965, с. 204

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 157

- ↑ 46,0 46,1 Сапрыкин, 2002, с. 166—167

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 161—162

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 156

- ↑ Медовичев, 2004, с. 9

- ↑ 50,0 50,1 Сапрыкин, 2002, с. 162

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 158—159

- ↑ Фролова, 1979, с. 143

- ↑ Парфенов, 2009, с. 215

- ↑ 54,0 54,1 Молев, 2017, с. 475

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 172—173

- ↑ Блаватская, Аспург и Боспор, 1965, с. 35—36

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 173

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 174

- ↑ 59,0 59,1 Сапрыкин, 2002, с. 176

- ↑ Евдокимов, 2011, с. 61

- ↑ Винокуров, 2002, с. 180

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 176—177

- ↑ 63,0 63,1 63,2 Сапрыкин, 2002, с. 203

- ↑ 64,0 64,1 Сапрыкин, 2002, с. 221

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 177

- ↑ 66,0 66,1 66,2 Анохин, 1999, с. 134

- ↑ Анохин, 1999, с. 132

- ↑ Анохин, 1999, с. 132—133

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 216

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 160

- ↑ 71,0 71,1 Завойкина, 2023, с. 252

- ↑ Завойкина, 2023, с. 252—253

- ↑ Завойкина, 2023, с. 257

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 171

- ↑ 75,0 75,1 75,2 75,3 Завойкина, 2023, с. 253

- ↑ Анохин, 1999, с. 133

- ↑ Березин, 2012, с. 4

- ↑ Антонов, 2018, с. 8

- ↑ Винокуров, Яйленко, 2024, с. 253

- ↑ Завойкина, 2023, с. 254

- ↑ 81,0 81,1 Сапрыкин, 2002, с. 231

- ↑ Винокуров, Яйленко, 2024, с. 246

- ↑ Абрамов, 2018, с. 243

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 232

- ↑ 85,0 85,1 Блаватская, Рескрипты, 1965, с. 203

- ↑ Дьячков, 1993, с. 245

- ↑ 87,0 87,1 87,2 Сапрыкин, 2002, с. 234

- ↑ Ярцев, 2022, с. 189

- ↑ Чореф, 2020, с. 94

- ↑ 90,0 90,1 90,2 Сапрыкин, 2002, с. 164

- ↑ Сапрыкин, 2011, с. 271—272

- ↑ Яйленко, 2019, с. 126

- ↑ Винокуров, Крыкин, 2016, с. 64

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 235

- ↑ Фролова, 1997, с. 74—80

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 242—243

- ↑ 97,0 97,1 Блаватская, Рескрипты, 1965, с. 202—203

- ↑ 98,0 98,1 Латышев, 1909, с. 112

- ↑ КБН, 1965, с. 605—606

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 149

- ↑ Фролова, 1997, с. 64

- ↑ Анохин, 1986, с. 86

- ↑ Фролова, 1997, с. 64—65

- ↑ 104,0 104,1 104,2 104,3 104,4 104,5 104,6 Фролова, 1997, с. 65

- ↑ Зограф, 1951, с. 191—192

- ↑ 106,0 106,1 106,2 Фролова, 1997, с. 65—66

- ↑ Фролова, 1997, с. 66

- ↑ Латышев, 1909, с. 106

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 149—150

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 150

- ↑ Фролова, 1997, с. 65—69

- ↑ Сапрыкин, 2002, с. 157—158

Литература[править]

- Абрамов Д. М. Этническое наследие античной и эллинистической эпохи в Северном Причерноморье (VII в. до н. э. - IV в. н. э. ) // Этнодиалоги. — 2018. — ISSN 2071-8349.

- Анохин В. А. История Боспора Киммерийского. — Киев: Одигитрия, 1999. — ISBN 966-95501-3-0.

- Анохин В. А. Монетное дело Боспора. — Киев: Наукова думка, 1986.

- Антонов Е. Е. Синхронизация строительных периодов позднескифских поселений Северо-Западного Крыма // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. — 2018. — ISSN 2413-1741.

- Березин А. А. Военно-политическая ситуация в Северном Причерноморье в I веке новой эры // Вестник Чувашского университета. — 2012. — ISSN 1810-1909.

- Блаватская Т. В. Аспург и Боспор в 15 г. н. э. // Советская археология. — 1965. — С. 28—37. — ISSN 0869-6063.

- Блаватская Т. В. Рескрипты царя Аспурга // Советская археология. — 1965. — С. 197—209. — ISSN 0869-6063.

- Винокуров Н. И. Новые данные о конструкции ранней цитадели городища Артезиан в Крымском Приазовье // Боспорские исследования. — 2017. — ISSN 2413-1938.

- Винокуров Н. И., Крыкин С. М. Рим, Боспор и Фракия в середине I в. н. э // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Исторические науки. — ISSN 2076-9105.

- Винокуров Н. И., Яйленко В. П. Храм Зевса Генарха с посвятительной надписью царя Фарнакана городище Артезиан в крымском Приазовье // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2024. — ISSN 1992-0431.

- Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. — М., Л.: Наука, 1949.

- Гвоздева И. А., Никишин В. О. Сюжет из истории государства и права эпохи постэллинизма // Право и государство: теория и практика. — 2023. — ISSN 1815-1337.

- Грингоф С. А. Командно-административная организация боспорской армии римского времени // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2010. — ISSN 1992-0431.

- Дьячков С. В. Римские граждане на Боспоре // МАИЭТ. — 1992.

- Евдокимов Д. О. Изменения в составе сельского населения Боспорского царства в первые века нашей эры // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2011. — ISSN 1992-0431.

- Завойкина Н. В. О войне царя Аспурга против скифов и тавров // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2023. — ISSN 1992-0431.

- Завойкина Н. В. Аспург – царь Боспора (9/8 г. до н. э. – 38 г. н. э.) // Древности Боспора. — 2023β.

- Завойкина Н. В. Царь Аспург, он же Рескупорид I или Реметалк? Источники и гипотезы // XVII Боспорские чтения. — 2016.

- Зограф А. Н. Материалы и исследования по археологии СССР №16 // Античные монеты. — М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1951. — Т. 16. — 5—262 с.

- Кононов В. Ю. Тенденции развития зеркал и металлических украшений в контексте этнополитической истории Кубани римского периода // Via in tempore. История. Политология. — 2022. — ISSN 2687-0967.

- Корпус боспорских надписей / под отв. ред. Струве В. В.. — М.—Л.: Наука, 1965.

- Латышев В. В. Pontika. — 1909. — С. 112. — 430 с.

- Медведев А. П. О погребениях с конями в античном некрополе Фанагории // Античный мир и археология. — 2015. — С. 279. — ISSN 0320-961X.

- Медовичев А. Е. 2004. 04. 001. Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох / отв. Ред. : Браунд Д. , Бонгард-Левин Г. М. ; РАН. Ин-т всеобщ. Истории. Центр сравн. Изучения древ. Цивилизаций. - М. : Наука, 2002. - 271 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно-аналитический журнал. — 2004. — ISSN 2219-875X.

- Молев Е. А. Этнополитическая история Боспора в материалах I-V Боспорских чтений // Боспорские исследования. — 2017. — ISSN 2413-1938.

- Никишин В. О. Династические браки в контексте политики Августа на Боспоре / под ред. Ю. В. Куликовой // Древний мир: История и археология. — 2025. — С. 212—223. — ISBN 978-5-4263-1541-9.

- Парфенов В. Н. Боспорская хронология: несколько замечаний // Боспорские исследования. — 2009. — ISSN 2413-1938.

- Парфенов В. Н. К оценке римско-боспорских отношений в I-II вв. н. э // Боспорские исследования. — 2011. — ISSN 2413-1938.

- Пигарёв Е. М. Монетные находки в Крымском районе Краснодарского края // Поволжская археология. — 2019. — ISSN 2500-2856.

- Пьянков И. В. Воинские дружины састаров в Северном Причерноморье и у древних Арьев // Боспорские исследования. — 2015. — С. 45—48. — ISSN 2413-1938.

- Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох / отв. ред.: Браунд Д., Бонгард-Левин Г. М.. — М.: Наука, 2002. — 271 с.

- Сапрыкин С. Ю. Заметки по боспорской эпиграфике // Древности Боспора. — 2011. — том 15. — С. 264—274. — ISBN 978-5-94375-109-7.

- Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. — М., 1996.

- Фролова Н. А. К вопросу о начале правления Аспурга на Боспоре // Вестник древней истории. — 1979. — ISSN 0321-0391.

- Фролова Н. А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н. э. — середина IV в. н. э.). — М., 1997. — Т. I. Монетное дело Боспора 49/48 г. до н. э. — 210/211 г. н. э. — 448 с.

- Чореф М. М. «Nomen est omen», или к истории Таврики рубежа н. э // Via in tempore. История. Политология. — 2013. — ISSN 2687-0967.

- Чореф М. М. «Vox audita latet, littera scripta manet», или к биографии боспорской царицы Гепепирии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2020. — ISSN 1993-1778.

- Яйленко В. П. Эпиграфические заметки. I. о публикации надписей Артезиана. Ii. Текстология и просодика ольвийского гимна vi В. К Гилее. Iii. В защиту вотива IOSPE i2 188 из ОАМ // Боспорские исследования. — 2019. — ISSN 2413-1938.

- Ярцев С. В. К вопросу о выделении центральноазиатской династической линии боспорской аристократии // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. — 2022. — ISSN 2713-2021.

Цари Боспора ↑ | |

|---|---|

| Археанактиды | |

| Спартокиды | |

| Восстание Савмака | |

| Митридатиды[en] | |

| Полемониды | |

| Тиберии Юлии[en] |

|

| Вожди гуннов-утигуров | |

| |

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Аспург», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|