Битва за Москву

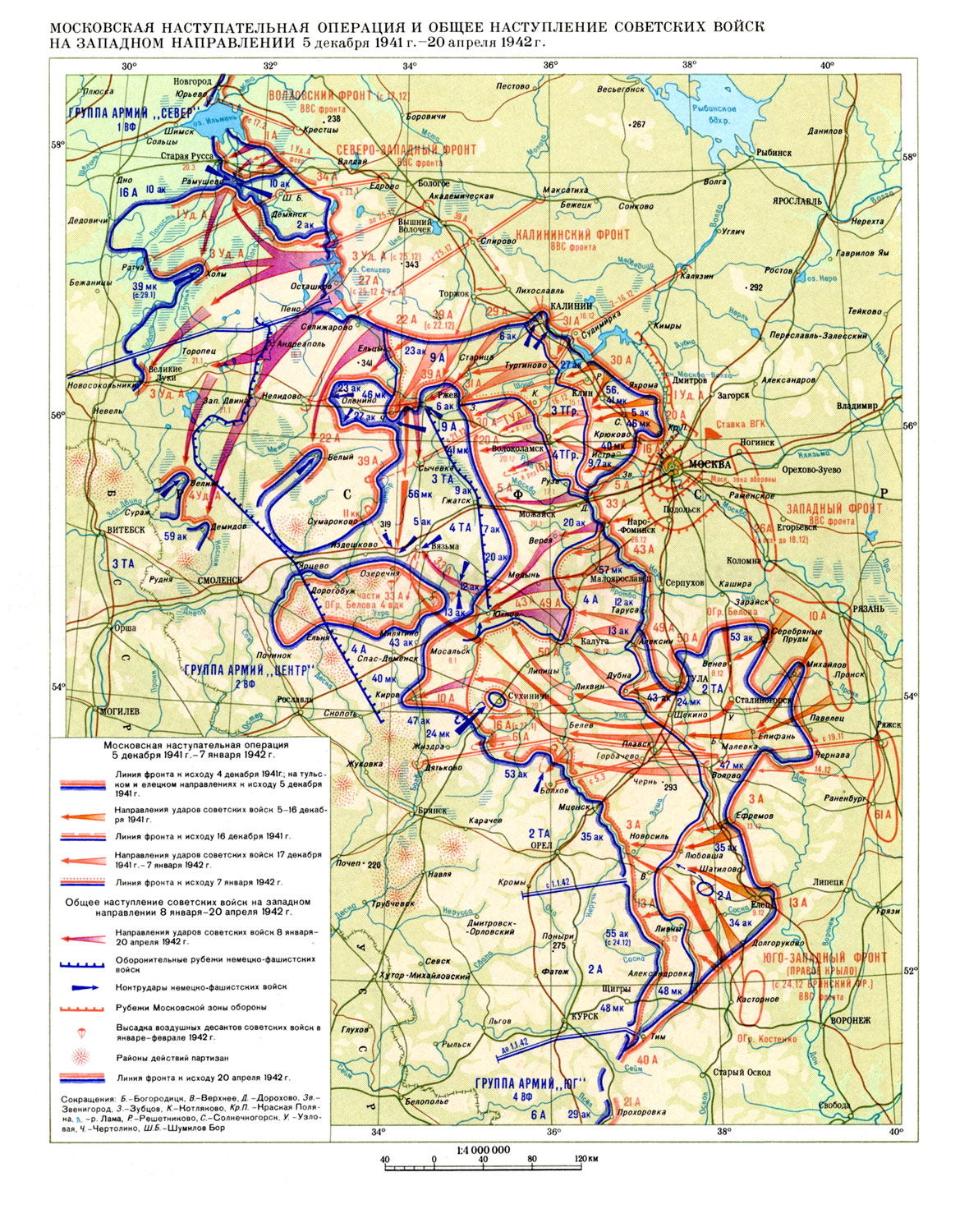

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой) — боевые действия советских и немецких войск на московском направлении оборонительного (30 — 5 декабря 1941 года), контрнаступательного (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступательного (7 января — 20 апреля 1942 года) периода.

Битва за Москву включала в себя Московскую стратегическую оборонительную операцию, Московскую стратегическую наступательную операцию, Ржевско-Вяземскую стратегическую наступательную и Торопецко-Холмскую наступательную операции. На оборонительном этапе сражения были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые операции.

Сражение развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково. Московская битва проводилась войсками Западного, Резервного и Брянского фронтов против войск и сил немецкой Группы армий «Центр». Московская битва завершилась стратегической победой Советского Союза, крахом немецких операций «Барбаросса» и «Тайфун», советским контрнаступлением по всему фронту под Москвой, отбросившим гитлеровцев от столицы на расстояние до трёхсот километров.

События предшествующие и подготовка к наступлению[править]

Война с Советским Союзом начавшаяся 22 июня 1941 года, несмотря на первоначальные победы, развивалась для вермахта несколько по иному сценарию, нежели с Польшей или западноевропейскими странами. План Операция «Барбаросса» с его стратегией ведения скоротечной войны, нацеленной на достижение военной победы в короткие сроки (блицкриг), предполагал взятие Москвы в течение первых десяти или двенадцати недель войны. Однако, несмотря на успехи немецких войск в первые дни наступления, усилившееся сопротивление советских войск и ряд объективных причин помешали его выполнению. Проведённое советскими войсками 10 июля — 10 сентября 1941 года Смоленское сражение задержало продвижение немцев к Москве на два месяца. Германское командование не смогло в полной мере предусмотреть всех издержек, связанных со значительным расширением фронта, износом материальной части ударных группировок и падением наступательного духа частей вермахта в случае непредвиденного упорного сопротивления советских войск. К началу сентября 1941 года московское направление оставалось главным для немецкого главнокомандования, которое рассылало директивы по войскам с приказом продолжать подготовку к наступлению на Москву.

6 сентября 1941 года немецкое командование намечало в ближайшее время провести крупные наступательные операции которые силами групп армий «Центр» и «Юг» должны были разгромить войска Юго-Западного фронта и начать наступление войск вермахта на Москву, но после устранения угрозы южному флангу группы армий «Центр». Общий план наступления вермахта в сентябре был доработан и оформлен в виде приказов, в которых доводились конкретные задачи войскам. 19 сентября операция получила кодовое наименование «Тайфун». Основной замысел операции состоял в том, чтобы мощными ударами крупных группировок войск: 3-й танковой армии в районе Духовщины, 4-й танковой группы в районе Рославля и 2-й танковой группы в районе Шостки, окружить прикрывавшие Москву основные силы советских войск, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с целью её захвата.

Наступлению на Москву предшествовала детальная воздушная разведка как самой столицы, так и окружавшей местности. Разведывательные полёты выполняла 1-я эскадрилья дальней разведки Разведывательной авиагруппы люфтваффе из состава Группы Ровеля. В ночь на 22 июля 1941 года был предпринят первый массированный немецкий налёт на Москву. За первым налётом последовали два, почти таких же мощных. Затем общая численность бомбардировщиков, принимавших участие в ударах по Москве, сократилась. Наибольшее количество налётов на Москву пришлось на ноябрь 1941 года (сорок пять воздушных налётов). При этом немецкие бомбардировки не нанесли Москве существенного урона. За июль 1941 — январь 1942 года, к Москве прорвалось только 229 из 7146 самолётов немцев. 26 сентября генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок подписал приказ № 1620/41 о наступлении группы армий «Центр» на Москву. Соседние группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб) и «Юг» (генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт) должны были прикрывать главные удары на московском направлении, наступая в восточном направлении. 2-му воздушному флоту под командованием генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга ставилась задача уничтожения советской авиации перед фронтом наступающих немецких войск и поддержания наступления всеми имеющимися силами, в связи с чем массовые бомбардировки промышленных предприятий пока не были предусмотрены. Немецким командованием на московском направлении были сосредоточены 2-я, 4-я, 9-я полевые армии, 2-я, 3-я и 4-я танковые группы, авиационную поддержку осуществлял 1-й воздушный флот люфтваффе. На 1 октября 1941 года общая численность немецких войск составляла 1 800 тысяч человек, около 1,7 тысяч танков, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1390 боевых самолётов. Войска советских Западного, Калининского и Брянского фронтов в своём составе имели около 1 250 тысяч человек, 990 танков, 7,6 тысяч орудий и миномётов, 677 боевых самолётов[1][2][3][4][5][6].

Начало операции вермахта[править]

- См. также: Орловско-Брянская операция и Вяземская операция

Осенью 1941 года (к концу сентября) сложилось положение, при котором вероятность быстрого захвата Москвы танковыми и моторизованными частями вермахта на Малоярославецком и Можайском направлениях была очень высока. Немецкое командование прочно удерживало стратегическую инициативу. Оперативная плотность советских войск в целом была низкой, особенно по артиллерии, двенадцать орудий и миномётов на один километр фронта. В советских частях наблюдалась нехватка боеприпасов для 76-мм и 152-мм пушек, 122-мм гаубиц, 82-мм и 120-мм миномётов. Рассчитывать на эффективность огневого поражения немцев в обороне не приходилось. Немецкие ударные группировки заняли исходные районы за один-два дня до начала операции. 30 сентября из района Шостки перешла в наступление 2-я танковая группа, а утром 2 октября перешла в наступление 9-я и 4-я полевые армии вермахта. 3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции советских войск на юго-западном московском направлении и одновременно на нескольких участках фронта. Немецкое командование было уверено в быстром захвате Москвы. С 30 сентября по 5 декабря 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция. К концу дня 2 октября части 3-й танковой группы генерала Германа Гота прорвали фронт на стыке 19-й и 30-й армий, а 4-я танковая группа генерала Эриха Гёпнера прорвала фронт в полосе обороны 43-й армии южнее Варшавского шоссе. Все усилия и внимание Верховного советского командования в тот момент были сосредоточены на орловском направлении и в районе Харькова, где 2-я танковая группа за два дня углубилась в полосу обороны Брянского фронта на сто двадцать километров. Три стрелковые дивизии и две танковые бригады 43-й армии Резервного фронта не выдержали массированного удара двенадцати дивизий 4-й танковой группы. В тот же день передовые соединения немцев наносили удар уже по второму эшелону фронта в сорока километрах от переднего края обороны, который занимали дивизии народного ополчения столицы. Рассеяв войска Брянского и Резервного фронтов, танковые и моторизованные дивизии устремились на север, по Варшавскому шоссе[2].

3 октября передовые соединения 2-й танковой группы захватили город Орёл и развивали наступление на Мценск и на Тулу. Между 30-й и 19-й армиями Западного фронта образовалась брешь шириной до сорока километров. Немецкие моторизованные соединения прорвались к Вязьме. К концу дня 4 октября соединения немецких войск находилось уже в семидесяти километрах от Москвы. С 3 на 4 октября в полосе 24-й и 43-й армий Резервного фронта части 4-й немецкой танковой группы устремились в направлении восточнее Вязьмы, в тыл войскам Западного фронта. 5 октября немецкие войска с ходу овладел Юхновым. В Ставке ВГК узнали о захвате города лишь во второй половине дня. Несколько сот человек из состава парашютно-десантной службы Управления ВВС Западного фронта по своей инициативе заняли оборону на реке Угре за Юхновым. Взорвав мост, они смогли сдержать наступление передовых частей немецкого 57-го моторизованного корпуса на одни сутки. Вскоре на помощь десантникам прибыл передовой отряд, сформированный из Подольских курсантов военных училищ с артиллерией и 17-я танковая бригада из резерва Ставки ВГК. Оперативная обстановка на дальних подступах к Москве менялась очень быстро и не в пользу советских войск. В Ставке ВГК были уверены, что линия фронта находится в трёхсот пятидесяти километрах от Москвы, ведь утром 4 октября город Спас-Деменск был ещё занят советскими частями. Все укреплённые районы, входившие в состав Можайской линии обороны, на тот момент ещё не были обеспечены войсками. Позиции занимали наспех переброшенные, малочисленные подразделения. 30 сентября из района Шостки, направлением на Орёл — Тулу, перешла в наступление 2-я танковая группа вермахта, а 2 октября — 9-я и 4-я полевые армии, 3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции советских войск на московском направлении в нескольких участках фронта и стремительно развивали наступление на Малоярославец, Вязьму, Гжатск и Калугу. Верховное командование сухопутных войск вермахта приступило к осуществлению своего главного замысла операции «Тайфун».[3][7][8][9][10].

Командование 2-й танковой группой решило наступать на два дня раньше всех. Это дало им возможность использовать в наступлении крупные силы авиации, ещё не задействованные на других участках фронта в операциях объединений группы армий «Центр» и хорошую погоду, которая установилась в конце сентября 1941 года в полосе наступления 2-й танковой группы. 30 сентября, когда наступление вермахта уже началось, командующий Брянским фронтом, назначил на 3 октября проведение контрудара по флангам вбитого в оборону фронта танкового клина силами 13-й армии и группы генерала Ермакова. Перешедшие в наступление силы 2-й танковой группы были оценены командованием фронта как удар нескольких дивизий в направлении Севска. К тому же и направление главного удара противника было определено неверно: Ерёменко ожидал удара на Брянск и держал в районе города свои основные резервы. 30 сентября в наступление перешли не несколько дивизий, а три моторизованных корпуса, только против группы Ермакова противник сосредоточил в два-три раза больше сил. Назначенные для контрудара дивизии могли нанести лишь слабые булавочные уколы по флангам 2-й танковой группы. Со стороны Севска должна была нанести удар хорошо укомплектованная 42-я танковая бригада генерал-майора Н. И. Воейкова. Но уже через два дня части 24-го моторизованного корпуса захватили Орёл. Когда передовые части немецкой 4-й танковой дивизии ворвались в город, по улицам ещё ходили трамваи и повсеместно валялись ящики с промышленным оборудованием, предназначенные для эвакуации. К исходу 5 октября Брянскому фронту было предписано отвести войска на вторую полосу обороны на рубежи по реке Десна и удерживать Брянск. 6 октября 17-я танковая дивизия вышла к городу с тыла и захватила его. Карачев был утром того же дня захвачен 18-й танковой дивизией. А. И. Ерёменко был вынужден отдать приказ армиям пробиваться на восток «с перевёрнутым фронтом» В окружение под Брянском попали 3-я, 13-я и 50-я советские армии: 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артиллерийских полков РГК, управления 50-й, 3-й и 13-й армий Брянского фронта. Погиб командующий 50-й армией генерал-майор М. П. Петров. 13 октября во время налёта немецкой авиации сам Ерёменко был ранен и ночью на самолёте переправлен в Москву, а его обязанности стал исполнять начальник штаба фронта генерал Г. Ф. Захаров. В то же время 1-й гвардейский стрелковый корпус и московские дивизии народного ополчения, направленные под Мценск, смогли сдержать продвижение противника на несколько суток, не дав ему возможности с ходу овладеть Тулой. 2 октября на Московском стратегическом направлении началось наступление главных сил группы армий «Центр». Создав подавляющее преимущество на узких участках, немецкие войска прорвали фронт советской обороны в районе Ельни и Спас-Деменска. К исходу 4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов. В этот же день противник вышел в район Вязьмы[2][3][11][12][13]. Так же как и под Брянском, командование не смогло определить направление главного удара противника. Предполагалось, что основной удар танковые и моторизованные группировки немцев нанесут по оси Минского шоссе, в полосе обороны 16-й армии К. К. Рокоссовского. Здесь была создана крепкая эшелонированная оборона. К примеру, 112-я стрелковая дивизия обороняла фронт в 8 километров при численности в 10 тыс. человек, соседняя 38-я стрелковая дивизия занимала фронт в 4 километра, при такой же численности и высокой плотности орудий и миномётов[2][14].

Свой главный удар немцы нанесли севернее Минского шоссе, в стык между участками 30-й и 19-й армий. Здесь против двух советских стрелковых дивизий перешли в наступление четыре корпуса (41-й и 56-й моторизованные 3-й танковой группы Г. Гота, а также 5-й и 6-й армейские корпуса). Южнее наступал 8-й армейский корпус. Всего в составе ударной группировки было около 16,5 дивизий, в том числе три танковых и две моторизованных. Через несколько часов полоса обороны 30-й армии была прорвана и противник начал развивать наступление в глубину и в сторону правого фланга 19-й армии[15]. Для флангового контрудара по наступающей группировке была создана фронтовая группа И. В. Болдина[Прим. 1]. Однако в результате танкового боя в районе южнее Холм-Жирковского советские войска потерпели поражение. 7 октября немецкие 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы и 10-я танковая дивизия 4-й танковой группы замкнули кольцо окружения войск Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. В окружение попали 4 армии РККА (19-я, 20-я, 24-я и 32-я)[16]. 9 октября передовой отряд моторизованной дивизии СС «Рейх», состоящий из 10-ти танков с мотопехотой (по немецким данным) захватили Гжатск. Таким образом было сформировано внешнее кольцо вокруг окружённых под Вязьмой советских армий. Были перерезаны Минское шоссе и железные дороги Вязьма-Сызрань и Москва-Смоленск. К исходу 7 октября оборона на дальних подступах к Москве фактически рухнула. В «котлах» или полуокружении на западном направлении оказалось 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и управления 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий Западного и Резервного фронтов. А под Брянском в полном окружении находились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артиллерийских полков РГК и управления 50-й, 3-й и 13-й армий Брянского фронта. Было окружено семь управлений армий (из 15 на направлении), 64 дивизии (из 95), 11 танковых бригад (из 13) и 50 артиллерийских полков РГК (из 64). Эти соединения и части входили в состав 13 армий и одной оперативной группы. Тем не менее, впоследствии остаткам 16 дивизий РККА удалось с боями пробиться к своим из окружения. До 11 октября окружённые войска предпринимали попытки прорваться, только 12 октября удалось на короткое время пробить брешь, которая вскоре была вновь закрыта[2].

Силы сторон[править]

Советские войска[править]

- Западный фронт (генерал-полковник И. С. Конев, 12 октября 1941 — 26 августа 1942 — генерал армии Жуков Г. К.) в составе:

- 22-я армия (генерал-майор В. А. Юшкевич)

- 29-я армия (генерал-лейтенант И. И. Масленников)

- 30-я армия (генерал-майор В. А. Хоменко)

- 19-я армия (генерал-лейтенант М. Ф. Лукин)

- 16-я армия (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский)

- 20-я армия (генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков)

- ВВС Западного фронта (генерал-майор С. А. Худяков)

- Резервный фронт (Маршал Советского Союза С. М. Будённый, с 8 — 12 октября 1941 — генерал армии Жуков Г. К.)

- 24-я армия (генерал-майор К. И. Ракутин)

- 31-я армия (генерал-майор В. Н. Далматов)

- 32-я армия (генерал-майор С. В. Вишневский)

- 33-я армия (комбриг Д. Н. Онуприенко)

- 43-я армия (генерал-майор П. П. Собенников)

- 49-я армия (генерал-лейтенант И. Г. Захаркин)

- Брянский фронт (генерал-полковник А. И. Ерёменко, с 14 октября 1941 — генерал-майор Г. Ф. Захаров, с 24 декабря 1942 — генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, с 2 апреля 1942 — генерал-лейтенант Ф. И. Голиков)

- 50-я армия (генерал-майор М. П. Петров)

- 3-я армия (генерал-майор Я. Г. Крейзер)

- 13-я армия (генерал-майор А. М. Городнянский)

- Оперативная группа (генерал-майор А. Н. Ермаков)

- ВВС Брянского фронта (генерал-майор авиации С. А. Красовский)

На Московском направлении полосу около 800 км обороняли войска Западного, Брянского, Резервного фронтов, которые насчитывали около 1,250 млн человек, более 10,5 тыс. орудий и миномётов (из них около 1200 противотанковых), 1044 танка. Кроме этого, в ходе обороны Москвы были задействованы 21 дивизия ополчения общим составом 200 тыс. человек, 14 резервных дивизий общим составом 120 тыс. человек, 6 гвардейских дивизий ВДВ, 9 дивизий, снятых из Сибири. Также — 2 танковые дивизии неполного состава, 14 отдельных танковых батальонов неполного состава. Также — авиация ПВО Москвы в составе 3 авиадивизий. ВВС трёх советских фронтов насчитывали 568 самолётов (210 бомбардировщиков, 265 истребителей, 36 штурмовиков, 37 разведчиков). Лев Лопуховский пишет о 545 самолётах. По другим данным к началу операции «Тайфун» для защиты Москвы советские ВВС располагали 936 самолётами (из них 545 исправных), в том числе: 578 бомбардировщиков (301 исправный), 285 истребителей (201 исправный), 36 штурмовиков (13 исправных) и 37 разведывательных (30 исправных)[14][17][18][19]. Для усиления ВВС Западного, Резервного и Брянского фронтов Ставка Верховного Главнокомандования привлекла полки 6-го истребительного корпуса ПВО; авиационные части 40, 42, 50, 51 и 52-й дивизий дальнебомбардировочной авиации Главного командования и ВВС Московского военного округа. Многие из полков этих видов авиации находились в стадии формирования. Всего на усиление ВВС фронтов было направлено 154 исправных самолёта[19]. Авиация Западного фронта состояла из 5 авиационных дивизий, в состав которых входило 14 авиационных полков (8 истребительных, 2 штурмовых и 4 бомбардировочных). Из этого числа 2 бомбардировочных полка были вооружены тяжёлыми четырёхмоторными бомбардировщиками ТБ-3. ВВС фронта располагали 252 боеготовыми экипажами[19]. Авиация Резервного фронта располагали тремя смешанными авиационными дивизиями. В этих соединениях действовали 11 авиационных полков (7 истребительных, 3 бомбардировочных и один штурмовой). Боеготовых экипажей было 59. В составе ВВС Брянского фронта действовали три смешанные авиационные дивизии и 24-й Краснознамённый бомбардировочный авиационный полк. В составе ВВС фронтов было мало бомбардировщиков, что отрицательно сказывалось на действиях авиации[19].

Генерал армии Г. К. Жуков

Генерал-полковник И. С. Конев

Маршал Советского Союза С. М. Будённый

Генерал-полковник А. И. Ерёменко

Генерал-майор Г. Ф. Захаров

Генерал-лейтенант Ф. И. Голиков

Генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский

Генерал-майор В. А. Юшкевич

Генерал-лейтенант И. И. Масленников

Генерал-майор В. А. Хоменко

Генерал-лейтенант М. Ф. Лукин

Генерал-майор В. Н. Далматов

Генерал-майор С. В. Вишневский

Комбриг Д. Н. Онуприенко

Генерал-лейтенант И. Г. Захаркин

Генерал-майор М. П. Петров

Генерал Я. Г. Крейзер

Генерал-майор А. М. Городнянский

Генерал-майор А. Н. Ермаков

Генерал С. А. Худяков

Генерал-майор авиации С. А. Красовский

Немецкие войска[править]

- Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, с 19 декабря 1941 — генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге)

- 9-я армия (генерал-полковник А. Штраус)

- 23-й армейский корпус (генерал пехоты А. Шуберт; на левом фланге 3-й танковой группы): 251-я (генерал-лейтенант К. Бурдах), 102-я (генерал-лейтенант Й. Ансат), 256-я (генерал-лейтенант Г. Кауфманн) и 206-я (генерал-лейтенант Х. Хёфль) пехотные дивизии

- 3-я танковая группа (в подчинении 9-й армии; генерал-полковник Г. Гот, с 5 октября генерал танковых войск Г. Рейнгард)

- 6-й армейский корпус (генерал инженерных войск О. В. Форстер): 110-я (генерал-лейтенант Э. Зайферт) и 26-я (генерал-лейтенант В. Вайс) пехотные дивизии

- 41-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Г. Рейнгард): 36-я моторизованная (генерал-лейтенант О. Э. Оттенбахер), 1-я танковая (генерал-майор В. Крюгер) и 6-я пехотная (генерал-лейтенант Х. Олеб) дивизии

- 56-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Ф. Шааль): 6-я (генерал-лейтенант Ф. Ландграф) и 7-я (генерал-майор Г. Функ) танковые и 129-я пехотная (генерал-лейтенант С. Риттау) дивизии

- 5-й армейский корпус (генерал пехоты Р. Руофф): 5-я (генерал-майор К. Аллмендингер), 35-я (генерал пехоты В. Фишер фон Вейкершталь) и 106-я (генерал пехоты Э. Денер) пехотные дивизии

- 8-й армейский корпус (генерал артиллерии В. Гейтц): 8-я (генерал-майор Г. Хёне), 28-я (генерал-лейтенант И. Синнхубер) и 87-я (генерал-лейтенант Б. Штудниц) пехотные дивизии

- 27-й армейский корпус (генерал пехоты А. Вагер): 86-я (генерал-лейтенант И. Виттхёрт), 162-я (генерал-лейтенант Г. Франке) и 255-я (генерал пехоты В. Ветцель) пехотные дивизии

- Резерв 9-й армии: 161-я пехотная (генерал-лейтенант Г. Рекке) и 14-я моторизованная (генерал-майор Г. Вош) дивизии

- 4-я армия (генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге)

- 9-й армейский корпус (генерал пехоты Г. Гейер): 137-я (генерал-лейтенант Ф. Бергманн), 263-я (генерал-лейтенант Э. Хекель), 183-я (генерал-лейтенант Б. Диппольд) и 292-я (генерал-лейтенант В. Зигер) пехотные дивизии

- 20-й армейский корпус (генерал пехоты Ф. Матерна): 268-я (генерал-лейтенант Э. Штраубе), 15-я (генерал-лейтенант Э. Э. Хелл) и 78-я (генерал-майор Э. Маркграф) пехотные дивизии

- 7-й армейский корпус (генерал артиллерии В. Фармбахер): 7-я (генерал-лейтенант Э. фон Габленц), 23-я (генерал-лейтенант Г. Хеллмих), 197-я (генерал-майор Г. Мейер-Рабингер) и 267-я (генерал-майор Ф.К. фон Вахтер) пехотные дивизии

- 4-я танковая группа (в подчинении 4-й армии; генерал-полковник Э. Гёпнер)

- 57-й моторизованный корпус (генерал танковых войск А. Кунцен): 20-я танковая (полковник Г. Бисмарк), 3-я моторизованная (генерал-лейтенант К. Ян) дивизии и дивизия СС «Рейх» (группенфюрер П. Хауссер)

- 46-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Г. фон Фиттингоф-Шеель): 5-я (генерал-майор Г. Фен) и 11-я (генерал-майор Г. К. Эзебек) танковые, 252-я пехотная (генерал-лейтенант Д. фон Бём-Безинг) дивизии

- 40-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Г. Штумме): 2-я (генерал-лейтенант Р. Фейель) и 10-я (генерал-майор В. Фишер) танковые, 258-я пехотная (генерал-майор К. Пфлаум) дивизии

- 12-й армейский корпус (генерал пехоты В. Шрот): 98-я (генерал-лейтенант Э. Шрёк) и 34-я (генерал артиллерии Г. Белендорф) пехотные дивизии.

- 2-я армия (генерал-полковник М. фон Вейхс)

- 13-й армейский корпус (генерал пехоты Г. Фельбер): 17-я (генерал-лейтенант Г. Лох) и 260-я (генерал-лейтенант Г. Шмидт) пехотные дивизии

- 43-й армейский корпус (генерал пехоты Г. Хейнрици): 52-я (генерал-майор Л. Рендулич) и 131-я (генерал-лейтенант Г. Мейер-Бургдорф) пехотные дивизии

- 53-й армейский корпус (генерал пехоты В. Вайзенбергер): 56-я (генерал-лейтенант К. фон Офен), 31-я (генерал-майор Г. Бертольд) и 167-я (генерал-майор В. Г. Триренберг) пехотные дивизии

- Резерв 2-й армии: 112-я пехотная дивизия (генерал пехоты Ф. Мит)

- 2-я танковая группа, с 5 октября 2-я танковая армия (генерал-полковник Г. Гудериан)

- 47-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Й. Лемельзен): 17-я (генерал танковых войск Г.Ю. фон Арним) и 18-я (генерал-майор В. Неринг) танковые и 29-я моторизованная (генерал-майор М. Фремерей) дивизии

- 24-й моторизованный корпус (генерал танковых войск Л. Гейр фон Швеппенбург): 3-я (генерал-лейтенант В. Модель) и 4-я (генерал-майор В. фон Лангерманн унд Эрленкамп) танковые, 10-я моторизованная (генерал-лейтенант Ф.В. фон Лепер) дивизии

- 48-й моторизованный корпус (генерал танковых войск В. Кемпф): 9-я танковая (генерал-лейтенант А. фон Хубицки) и 16-я (генерал-майор И. Штрейх) и 25-я (генерал-лейтенант Г. Клёсснер) моторизованные дивизии

- 35-е командование (генерал артиллерии Р. Кемпфе): 95-я (генерал-лейтенант Г. Г. Сикст фон Арним), 296-я (генерал-лейтенант В. Штеммерманн), 262-я (генерал-лейтенант Э. Тизен), 293-я (генерал-лейтенант Ю. Оберниц) пехотные и 1-я кавалерийская дивизии (генерал-майор К. Фельдт)

- 34-е командование (генерал пехоты Г. Мец): 45-я (генерал-майор Ф. Шлипер) и 134-я (генерал-лейтенант К. фон Кохенхаузен) пехотные дивизии

- В резерве группы армий: 19-я танковая дивизия (генерал-лейтенант О. фон Кнобельсдорф), 900-я моторизованная бригада (полковник В. Краузе) и моторизованный полк «Великая Германия» (полковник В. Хёрнлайн)

- Охрана тыла: 339-я (генерал-майор Г. Хевельке) и 707-я (генерал-майор Г. фон Маухенгейм) пехотные дивизии, 221-я (генерал-лейтенант И. Пфлугбейль), 286-я (генерал-лейтенант К. Мюллер), 403-я (генерал-лейтенант В. фон Дитфурт) и 454-я (генерал-лейтенант Г. Вильк) охранные дивизии, кавалерийская бригада СС (оберштурмбанфюрер Г. Фегеляйн) .

- 9-я армия (генерал-полковник А. Штраус)

Генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок

Генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге

Генерал-полковник Адольф Штраус

Генерал-полковник Георг Рейнгард

Генерал-полковник Эрих Гёпнер

Генерал-полковник Максемилиан фон Вейхс

Генерал-полковник Гейц Гудериан

Авиационная поддержка 2-го воздушного флота генерал-фельдмаршала А. Кессельринга (для проведения операции «Тайфун» флот располагал 549 боеготовыми самолётами, включая 158 средних и пикирующих бомбардировщиков и 172 истребителя)[20]. В середине ноября 1941 года штаб 2-го воздушного флота переведён в Италию вместе со 2-м авиакорпусом, а сам А. Кессельринг назначен главнокомандующим немецкими войсками Юго-Запада (Средиземноморье—Италия). В качестве авиационной поддержки группы армий «Центр» оставлен 8-й авиакорпус (генерал авиации В. фон Рихтгофен). В составе вермахта под знаменем Франции воевал Легион французских добровольцев против большевизма (официальное наименование в Вооружённых силах нацистской Германии — 638-й пехотный полк, нем. Infanterie Regiment 638)[21].

Оборона Москвы в октябре — декабре 1941 года[править]

Можайская линия обороны[править]

- См. также: Подольские курсанты и Можайско-Малоярославецкая операция

Можайская линия обороны сооружалась в спешном порядке с 16 июля 1941 года[22] на рубеже: Московское море — Волоколамск — Можайск — Малоярославец — Детчино. Общая проектная протяжённость линии составляла 220 км. Глубина обороны от 50 до 80 км, на 380 км2 при трёх полосах[23].

Были созданы три укреплённых района (УРа): 35-й — Волоколамский, 36-й — Можайский и 37-й — Малоярославецкий, а 26 августа Калужский, — 38-й район[23]. Работы по строительству и возведению фортификационных сооружений были поручены 20, 21 и 22-му управлениям военно-полевого строительства НКО СССР[23]. Но фортификационное оборудование только лишь Можайского УРа выполняли шесть сапёрных батальонов, восемь строительных батальонов 20 УВПС, жители 14-ти районов Москвы и три гражданские строительные организации. Общая численность строящих Можайский УР доходила до 50 000 человек. Было развёрнуто 5 бетонных заводов, часть железобетонных конструкций поставлялась по железной дороге[24]. Планировалось к 10 — 25 октября 1941 года выполнить фортификационные и строительные работы первой очереди, а 15 — 25 ноября полностью завершить строительство Можайской линии обороны Москвы[25]. Иногда к возведению укреплений привлекались дивизии народного ополчения, которые и должны были по плану оборонять эти рубежи, но «в связи со сложной обстановкой на фронте» их часто перебрасывали на передний край, где плохо обученные и слабо вооружённые, они быстро исчезали под мощными ударами противника[26]. Так например, 18 июля 1941 года к строительству оборонительных сооружений Ильинского сектора в зоне 37-го Малоярославецкого УРа, были привлечены бойцы недавно сформированной 17-ой (Москворецкой) дивизии народного ополчения под командованием полковника П. С. Козлова[27].

|

Однако уже 31 июля весь личный состав дивизии с обмундированием и вооружением начали перебрасывать по железной дороге южнее Спас-Деменска для прикрытия Варшавского шоссе на участке Бураки — Подлесное в составе 33 армии[27]. Советское командование старалось укрепить второй эшелон обороны. В конце июля — начале августа противник предпринял крупномасштабное наступление на рославльском направлении силами моторизованного и двух армейских корпусов, переброшенных из-под Орши и Смоленска. 3 августа немцы захватили Рославль и линия фронта ненадолго стабилизировалась на рубеже Екимовичи — Дубровка — Трубчевск — Шостка[29][30]. К началу октября 1941 года строительство линии не было завершено, оборудование было выполнено только на 40 %. Всего было построено 296 ДОТов, 535 ДЗОТов, 170 км противотанковых рвов и 95 км эскарпов[24]. В большинстве ДОТы были без люков, бронированных щитов и дверей. Маскировки и вентиляции как правило не было, электричество было далеко не везде, приборов наблюдения не имелось[31].

По планам Верховного командования, Можайскую линию обороны, в случае необходимости, должны были занимать и оборонять соединения 32, 33 и 34-й армий, но начиная с середины июля 1941 года многие части, находящиеся в резерве или развёртывающиеся на рубежах, начали перебрасывать в район Ельни, Спас-Деменска, Вязьмы и под Ленинград для «латания дыр в обороне» или создания там оперативных резервов[32][33].

Так 22 августа 1941 года 312-я стрелковая дивизия полковника А. Ф. Наумова в полном составе прибыла на станцию Малоярославец с задачей занять оборону и укрепиться на участке от Малоярославца до Детчино, приступив к разгрузке. Однако уже утром следующего дня была включена в состав 52-й армии Северо-Западного фронта и срочно передислоцирована в район Валдая, где находилась весь сентябрь в резерве[34]. 8—10 октября дивизию срочно возвратили в район своей «плановой дислокации» под Малоярославец, но разгружаться теперь пришлось под непрерывными ударами авиации противника, теряя людей, технику и вооружение[34]. После стремительного прорыва противника на участке 43-й армии и захвата Юхнова, в тот же день — ГКО отдал распоряжение поднять по боевой тревоге слушателей Военно-политической академии имени В. И. Ленина, курсантов шести военных училищ Москвы и Подольска с задачей занять позиции на Можайской линии обороны и задержать противника любой ценой[35]. Основу 37-го Малоярославецкого УРа составили сводный отряд курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ (около 3 500 чел.), запасной стрелковый полк, два полка ПТО, гаубичный артиллерийский полк и прибывающая в район Мятлево танковая бригада[36]. На участках 35-го Волоколамского укрепрайона заняли оборону курсанты Пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР (около 1 000 чел.), личный состав двух батарей ПТО, батальона 33-й стрелковой бригады. 6 октября на линии Львово — Болычево стали развёртываться подразделения 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Согласно боевому уставу 1939 года дивизия могла оборонять полосу по фронту 8-12 км и в глубину 4-6 км. Развернуться пришлось по фронту в 41 километр[37].

8 октября на рубежах 37-го (Малоярославецкого) укрепрайона начала развёртываться прибывшая из резерва Северо-Западного фронта 312-я стрелковая дивизия полковника А. Ф. Наумова[34]. Другие части начали прибывать из глубины страны «максимальным темпом». Героически сражались в районе Медыни, Малоярославца, Боровска и Калуги отряды, созданные из отступающих остатков (окруженцев) частей 53, 149, 113, 211, 222-й стрелковых дивизий и других подразделений[36]. 10 октября приказом Военного совета фронта все укреплённые районы Можайской линии обороны (УРы) были преобразованы в боевые участки. 12 октября, в связи с приближением линии фронта, Государственный комитет обороны принял решение о строительстве системы оборонительных сооружений на ближних подступах к столице. Приказом Ставки ВГК создаётся Московская зона обороны (командующий генерал-лейтенант П. А. Артемьев). В начале октября 1941 года Московская зона включала в себя систему укреплений вокруг столицы, состоявшей из трёх рубежей. Первый проходил через Клязьминское водохранилище, Хлебниково, реку Клязьму, Сходню, Нахабино, Перхушково, Красную Пахру и Домодедово. Второй и главный рубеж был отдалён от Москвы на 15-20 км. Третий рубеж находился в черте города и включал в себя линию обороны по Окружной железной дороге, Садовому и Бульварному кольцам, реке Москве на юге столицы[38].

В целях объединения руководства войсками западного направления оставшиеся войска Резервного фронта были 10 октября переданы в состав Западного фронта, командующим войсками которого в этот день был назначен генерал армии Г. К. Жуков (И. С. Конев оставлен его заместителем)[35].

Западному фронту были подчинены войска Можайской линии обороны, однако положение войск, занявших оборону на Можайской линии, оставалось исключительно тяжёлым. От Московского моря до Калуги насчитывалось всего около 90 тыс. бойцов. В этих условиях командование стремилось прочно прикрыть только важнейшие — танкоопасные направления. 12 октября пала Калуга, 14 октября — Боровск, 18 октября — Можайск и Малоярославец. Противником был перерезан ряд важнейших автомобильных и железнодорожных магистралей. Между Гжатском и берегами Волги в районе Калинина образовался разрыв до 80 км, закрыть который было нечем. Войска правого крыла фронта отводились на левый берег Волги. Соединения 22-й и 29-й армий заняли оборону от Осташкова до Старицы. Ответственность за организацию обороны на рубеже Калинин — Тургиново — Волоколамск возлагалась на 30-ю армию, которая отошла в этот район.

18 октября Люфтваффе нанесли массированный воздушный удар по Можайску и частям 5-й армии. После продолжительной артподготовки, большая группа мотопехоты и танков атаковала 32-ю стрелковую дивизию. Под мощным натиском врага красноармейцы были вынуждены оставить Можайск, Верею и уйти с укреплённых участков обороны[39][35]. Отдельные очаги обороны на Можайской линии продержались до 29 октября. Многое в октябре 1941 года зависело от бесперебойной работы транспорта. Железнодорожники под постоянными обстрелами и бомбёжкой противника, восстанавливая пути, не считались с собственными потерями и справились с поставленными задачами по оперативной переброске войск, боеприпасов и военной техники в указанные районы, внеся тем самым огромный вклад в оборону Москвы[40][41]. Остановить врага на дальних подступах к Москве по линии Московское море — Волоколамск — Можайск — Малоярославец — Детчино — Калуга тогда не удалось, и бои в конце октября шли уже в 60—100 километрах от Москвы. Частям 43-й армии ценой огромных усилий удалось к 29 октября остановить противника на рубеже реки Нары и заставить его перейти к обороне[35].

Москва на осадном положении[править]

15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. На следующий день началась эвакуация из Москвы (в Горький, Куйбышев, Саратов, Молотов и другие города) управлений Генштаба, военных академий, наркоматов и других учреждений, а также иностранных посольств. Осуществлялось минирование заводов, электростанций, мостов. 16 октября на несколько дней город охватила паника[42][43][44]. Главным фактором для проявления панических настроений стал прорыв Можайской линии обороны и возможное появление передовых германских отрядов в Москве. 20 октября Государственный Комитет обороны СССР ввёл в Москве и пригородах осадное положение. Оборона подступов к столице поручалась командующему Западным фронтом генералу армии Жукову, а оборона Москвы на её подступах — командующему войсками Московского военного округа генерал-лейтенанту П. А. Артемьеву. 21 октября Артемьев издал приказ № 01 «О создании прочной и устойчивой обороны Москвы», согласно которому надлежало немедленно приступить к постройке огневых точек и баррикад на улицах и площадях города и в его окрестностях. Предусматривалось создание трёх оборонительных рубежей:

- первый — по окраинам города вдоль Окружной железной дороги

- второй — по Садовому кольцу

- третий — по кольцу А и реке Москва (с юга)

Оборона строилась по принципу создания опорных узлов сопротивления, с использованием наиболее крепких зданий. Между этими рубежами оборона должна была строиться вдоль сквозных улиц с закрытием огневыми средствами и препятствиями выходов на них с других улиц. Приказом разрешалось устанавливать огневые средства в квартирах, подвальных и чердачных помещениях, переселяя людей из квартир распоряжениями райисполкомов. В короткий срок город был застроен баррикадами и противотанковыми препятствиями[45].

22 и 23 октября 1941 года ГКО принял постановления № 830с и 831с «О городских комитетах обороны», согласно которым во многих подмосковных городах (Подольск, Ногинск, Загорск, Серпухов и др.), а также в областных центрах соседних с Московской областью (Тула, Владимир, Тамбов, Рязань и др.) создавались городские комитеты обороны, формируемые из представителей партийных, советских, военных органов и органов НКВД, в руках которых сосредоточивалась вся полнота власти в интересах организации обороны городов и их окрестностей[46]. 28 октября генерал-лейтенантом Артемьевым был утверждён «План обороны г. Москвы», определивший порядок построения обороны подступов к столице и непосредственно внутри города, а также издан приказ № 0021 «О сформировании дивизии и двух бригад московских рабочих для обороны Москвы», предписывавший немедленно начать формирование воинских частей из числа рабочих московских предприятий[47]. Оборона городского рубежа возлагалась на Московский укреплённый район, который в середине января 1942 г. был переформирован в 157-й укреплённый район, просуществовавший до конца войны. Московский (157-й) УР был укомплектованный пулемётными батальонами, огнемётными ротами, артиллерийскими дивизионами противотанковой обороны. Боевых действий он не вёл и весь период войны его личный состав занимался боевой и политической подготовкой, поддержанием в боеспособном состоянии и совершенствованием огневых точек, инженерных сооружений и заграждений укреплённого района, а также их охраной и патрулированием[48]. Участок обороны 157-го укрепрайона был разделён на два сектора: Северный и Южный[49].

Имевший в начале декабря беседу со Сталиным генерал Владислав Сикорский в беседе с британским послом в СССР Стаффордом Криппсом констатировал: «Нет никакого сомнения в том, что русские будут продолжать борьбу вне зависимости от судьбы Москвы»[50].

Калининская оборонительная операция[править]

→ Калининская оборонительная операция

Тем временем, немецкая 3-я танковая группа повернула на Калинин и 14 октября взяла город. Основной задачей такого поворота было создание нового «котла» силами 9-й армии и 3-й танковой группы на северном фланге группы армий «Центр». Для прикрытия столицы с северо-запада 17 октября на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 31-я и 30-я армии) был создан Калининский фронт (генерал-полковник И. С. Конев). Войска фронта при поддержке авиации ежедневно атаковали немцев в районе Калинина. В результате этих действий 23 октября последовала директива фон Бока о приостановке наступления через Калинин. Таким образом, энергичные удары в районе Калинина хотя и не привели к овладению городом, но сорвали выполнение основной задачи, ради которой 3-я танковая группа разворачивалась от Москвы на север.

Начало зимы[править]

18—19 октября пошли проливные дожди. В журнале боевых действий штаба группы армий «Центр» 19 октября было записано: «В ночь с 18 на 19 октября на всем участке фронта группы армий прошли дожди. Состояние дорог настолько ухудшилось, что наступил тяжёлый кризис в снабжении войск продовольствием, боеприпасами и особенно горючим. Состояние дорог, условия погоды и местности в значительной мере задержали ход боевых операций. Главную заботу всех соединений составляет подвоз материально-технических средств и продовольствия»[51]. Аналогичные жалобы на распутицу предъявляли советские командующие. 4 ноября ударил мороз, период распутицы закончился, и вязнувший в грязи транспорт перестал быть сдерживающим фактором для войск обеих сторон. Германское командование подтянуло резервы и провело перегруппировку.

Оборона Тулы[править]

→ Тульская оборонительная операция

Оборона Тулы была возложена на 50-ю армию (генерал-майор А. Н. Ермаков, с 22 ноября — генерал-лейтенант И. В. Болдин). Под давлением превосходящих сил противника её малочисленные войска вынуждены были отойти в северо-восточном направлении, к Туле. Соединения 3-й армии отходили на восток, к Ефремову. После тяжёлых боёв в районе Мценска немецкие войска 23—24 октября продолжили наступление на Тулу. Однако выход из окружения остатков многих соединений Брянского фронта позволил Ставке восстановить фронт с затратой меньших сил из резерва и других участков фронта. 29 октября немецкие войска вышли к Туле. В течение трёх дней немецкие войска предпринимали яростные атаки с целью овладеть городом. Несмотря на то, что к Туле успела отойти только часть войск 50-й армии, они совместно с местным гарнизоном (156-й полк НКВД, 732-й зенитный артиллерийский полк ПВО) и ополченцами (Тульский рабочий полк) отстояли город. С помощью населения вокруг города были созданы три оборонительных рубежа. В итоге атаки немецкого 24-го моторизированного корпуса на Тулу 1 и 2 ноября были успешно отбиты. Предпринятые противником в первой половине ноября новые попытки захватить Тулу фронтальным ударом с юга, а также обойти её с севера были отражены советскими войсками при активном участии всего населения города.

Действия советской авиации при отражении немецкого наступления[править]

Немецкие войска группы армии «Центр» начали наступление передвижениями танковых соединений, поддерживаемых авиацией. Советские войска оказали упорное сопротивление. В схватку с противником вступила и советская авиация. В авиационные части советских войск стали поступать самолёты новых конструкций — Як-1, ЛаГГ-3, Миг-3, Ил-2, Пе-2, лётный состав имел уже достаточный боевой опыт[19]. Для срыва наступления прорвавшихся танков и моторизованных соединений германских войск привлекалась авиация фронтов. В ряде районов боевых действий авиация явилась почти единственным средством борьбы с наступающими танками немцев. Боевые действия советских авиационных дивизий прикрывались истребителями. Перед авиацией стояла задача уничтожать прорывающиеся немецкие танки, днём и ночью вести борьбу с подходящими резервами[19]. С целью создания обороны и прикрытия орловско-тульского направления в район Мценска были переброшены резервные соединения и части. В переброске войск и вооружения принимали участие самолёты гражданского воздушного флота и дальнебомбардировочной авиации. За три дня они доставили к линии фронта 5500 бойцов и командиров с вооружением и 13 т боеприпасов[19].

6-я резервная авиационная группа Ставки Верховного Главнокомандования в составе пяти авиационных полков действовала на Брянском фронте. Экипажи самолётов непрерывными атаками по танковым и моторизованным колоннам гитлеровцев в районах Мценска и Орла наносили значительные потери его живой силе и технике, создавали пробки на дорогах, снижали темп его наступления, уничтожали самолёты на аэродромах, прикрывали свои войска и вели воздушную разведку[19]. В октябре части 6-й резервной авиационной группы произвели около 700 самолёто-вылетов, подбив и уничтожив в воздушных боях 21 самолёт люфтваффе, множество танков, бронемашин и автомашин с грузами. В этих боях группа потеряла 19 самолётов. Наиболее результативные удары по механизированным колоннам наносили штурмовики Ил-2, вооружённые реактивными снарядами[19]. Для предотвращения обхода Москвы с юга и оказания помощи наземным войскам, решением Ставки Верховного Главнокомандования из состава ВВС Среднеазиатского военного округа к 10 октября были перебазированы и переданы в распоряжение командующего ВВС Западного фронта 134 и 459-й бомбардировочные авиационные полки — по 20 самолётов СБ и 39-я тяжёлая бомбардировочная эскадрилья — 14 самолётов ТБ-3. Авиация фронта, действуя круглосуточно по наступающим танковым колоннам, помогла советским войскам замедлить продвижение к Туле 2-й немецкой танковой армии[19].

Прорывы немецких танковых колонн нарушали управление войсками. В этих условиях возросла роль воздушной разведки, которая должна была добыть данные о передвижении колонн противника. Для ведения разведки дорог к западу от столицы командующий ВВС Московского военного округа выделил на каждую магистраль по одному истребительному авиационному полку. Данные воздушной разведки дали возможность разобраться в сложной обстановке и своевременно вскрыть группировку и намерения немцев[19]. Советская авиация, в условиях сильной противовоздушной обороны, наносила бомбовые удары на всю глубину боевых порядков противника, стремясь уничтожить его по частям. Особенно сложной была обстановка для лётчиков-истребителей, которые не только сопровождали штурмовиков, бомбардировщиков и вели воздушные бои, но и сами участвовали в штурмовых действиях по войскам и вели воздушную разведку[19].

Немецкие войска, при передвижении, прикрывались средствами ПВО. Для прикрытия сосредоточения танковых соединений немцы привлекали до 150 зенитных орудий, это обеспечивало им значительную поражаемость советских самолётов в воздухе. Чтобы сократить радиус полёта и увеличить количество вылетов, ночные экипажи двух советских полков были перебазированы на полевой аэродром, что позволило повысить интенсивность полётов ночью[19].

6-й истребительный авиационный корпус ПВО отражал воздушные налёты на Москву, прикрывал боевые порядки войск Западного фронта, вёл борьбу с пехотой и танками и блокировал аэродромы немцев. В составе корпуса насчитывались один ближнебомбардировочный и 17 истребительных авиационных полков. Корпус имел 344 исправных боевых самолёта и 416 лётчиков, подготовленных для полётов днём, из них 118 лётчиков могли выполнять задание ночью и в сложных метеорологических условиях[19]. В октябре немецкие бомбардировщики совершили на столицу 31 налёт, в том числе 13 днём и 18 ночью. В налётах участвовало 1998 самолётов, из них лишь 72 самолёта (3,6 %) прорвались к городу. Воины ПВО в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии и пулемётов уничтожили за это время 278 самолётов, что составляет 13,9 % самолётов, участвовавших в налётах на столицу[19].

Люфтваффе, имея превосходство в силах, применял манёвр авиационными группировками. Для этого в 7-10 км от линии фронта оборудовались площадки подскока для базирования истребителей Ме-109 и самолётов разведчиков типа «Хейнкель-126». Площадки подскока также использовались в целях сопровождения истребителями бомбардировочных эскадр[19]. Наступление немецкой группы армии «Центр» поддерживалось массированными ударами её авиации. За первые десять дней октябрьского наступления самолёты люфтваффе произвели в зоне Западного фронта до 4 тыс. самолёто-пролётов. Пользуясь слабым зенитным огнём советских войск, немецкие лётчики имели возможность снижаться до 25-50 м и вести штурмовые атаки[19].

Германские бомбардировщики под прикрытием истребителей продолжали группами наносить удары по боевым порядкам советских войск. Кроме того, враг использовал захваченные в первые дни боёв несколько советских самолётов Р-5 и СБ, для ведения воздушной разведки ночью и днём в плохую погоду[19]. После активных боевых действий в составе ВВС Западного фронта к 10 октября оставалось менее 200 самолётов, армейская авиация фронта к этому времени также располагала ограниченным числом самолётов, а некоторые ВВС общевойсковых армий вообще не имели авиации[19]. Для поддержки боевых действий войск Западного фронта были привлечены 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, ВВС московского военного округа, несколько дивизий дальнебомбардировочной авиации и четыре вновь сформированных авиационных полка. Эта авиационная группировка в течение девяти дней октября произвела около 3000 самолёто-вылетов для нанесения бомбардировочных и штурмовых ударов по наступающим войскам Вермахта на юхновском и вяземском направлениях[19].

Последний немецкий бросок на Москву[править]

Для возобновления наступления на Москву вермахт развернул пятьдесят одну дивизию, в том числе тринадцать танковых и семь моторизованных. По замыслу немецкого командования, группа армий «Центр» должна была разбить фланговые части обороны советских войск и окружить Москву. По окончании распутицы наступление немецких войск с целью окружения Москвы возобновилось. 3-я и 4-я танковые группы Вермахта должны были, наступая на Клин и Солнечногорск, обойти город с севера, а 2-я танковая группа, наступая в обход удерживаемой частями РККА Тулы на Каширу и Коломну — с юга. Кольцо окружения планировалось сомкнуть в районе Ногинска. 4-й полевой армии вермахта ставилась задача «сковать войска Западного фронта» в центре[25]. Наступление на северном направлении было предпринято немцами 15—16 ноября, на южном — 18 ноября.

Упорные бои развернулись в районе Волоколамского шоссе, где самоотверженно сражались войска советской 16-й армии К. Рокоссовского: 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И. В. Панфилова, отдельный курсантский полк училища имени Верховного Совета РСФСР полковника С. И. Младенцева, 78-я стрелковая дивизия генерал-майора А. П. Белобородова, 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Л. М. Доватора, 1-я гвардейская танковая бригада полковника М. Е. Катукова[52].

После тяжёлых боёв немецкая 3-я танковая группа 23 ноября захватила Клин и 24 ноября — Солнечногорск. Чтобы избежать окружения, войска правого фланга 16-й армии отошли на восточный берег Истринского водохранилища. 26 ноября немецкая 10-я танковая дивизия ворвалась в Истру. 30 ноября немцы заняли Дедовск, Петровское, Селиваниху, Снегири[53]. Там на 42-м километре Волоколамского шоссе удерживала последний рубеж обороны 9-я гвардейская стрелковая дивизия Белобородова[54].

В своих мемуарах Георгий Жуков написал, что Сталин в те дни задал ему вопрос о возможности удержать Москву и потребовал от него «отвечать честно, как коммунист». Жуков ответил, что удержать Москву возможно, но для этого срочно нужны резервы. К 27 ноября немецкая 7-я танковая дивизия смогла, стремительно заняв Яхрому южнее Дмитрова, форсировать канал Москва-Волга (последнее крупное препятствие на пути к Москве) через Яхромский мост, который не успели взорвать, и закрепиться на другом берегу. Расстояние от немецких позиций до Кремля составляло около 60 км[55]. Однако ожесточённое сопротивление советских бойцов на Перемиловской высоте, поддержанное в критический момент атакой бронепоезда, подошедшего на помощь из Дмитрова, остановили продвижение врага. А последующая мощная контратака 50-й стрелковой бригады 1-й ударной армии РККА и отсутствие у немцев сил для развития успеха, вынудили их 28 ноября оставить плацдарм на восточном берегу и отступить с занимаемых позиций. На северо-западе от Москвы войска вермахта заняли Красную Поляну (часть территории современной Лобни) и вышли на расстояние чуть более 29 км от Кремля[56]. В свои полевые бинокли немецкие офицеры могли разглядеть самые большие здания советской столицы, но силы немцев были истощены: в некоторых полках противника насчитывали всего по 150—200 боеспособных солдат, то есть по одной-две роты полного состава[55]. Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и других водохранилищ канала имени Москвы, плотины которых были взорваны 24 ноября. По воспоминаниям маршала Шапошникова: «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались»[57].

В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия (командующий — генерал-лейтенант Кузнецов В. И.) и 20-я армия (командующий — генерал-майор Власов А. А.), которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта, командующий генерал-майор Лелюшенко Д. Д.) и 16-й армиями (командующий — генерал-лейтенант Рокоссовский К. К.). В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и вынужден перейти к обороне. 1 декабря 4-я немецкая армия попыталась прорваться к Москве в полосе обороны 5-й, 33-й и 43-й армий Западного фронта вдоль Минского и Киевского шоссе. Но попытка прорыва на Кубинку и к Звенигороду была отражена[52].

Южнее Москвы 2-я танковая армия Вермахта предприняла попытку окружения Тулы с первоначальным темпом наступления в 5—10 км в сутки[56]. Невысокий темп обуславливался фланговыми атаками расположенных рядом с Тулой советских 49-й и 50-й армий, усталостью немецких войск и отсутствием у них зимнего обмундирования. Тем не менее, Гудериан смог 22 ноября взять Сталиногорск-2 (Сталиногорск-1 оборонялся по 25 ноября) и 26 ноября подойти к Кашире, через который проходило шоссе на Москву, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные позиции. На южном направлении немцам не удалось заметно приблизиться к столице. Вследствие сильного сопротивления как на северном, так и на южном направлениях обхода Москвы 1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло попытку прямого наступления на Москву с западного направления вдоль шоссе Москва-Минск возле Наро-Фоминска (в районе Апрелевки). Это наступление поддерживалось небольшим количеством танков, хотя и было направлено против хорошо подготовленных оборонительных позиций. Встретив упорное сопротивление 1-ой гвардейской мотострелковой дивизии по фронту и контрудары 33-й армии с фланга, немецкое наступление застопорилось, и через 4 дня Вермахт был отброшен от Москвы на этом направлении контрударами 1-й Ударной и 20-й армий[55].

В этом наступлении непосредственно на город принимал участие 638-й пехотный полк, единственное иностранное формирование вермахта, задействованное в наступлении на Москву. Второго декабря разведывательный батальон вермахта вышел в городе Химки (рубеж моста через канал Москва-Волга и городской железнодорожной станции) на расстояние около 30 км от московского Кремля[35]. Благодаря чётко организованному взаимодействию 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и 5-й армии генерала Л. А. Говорова попытка дальнейшего продвижения была ликвидирована. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии. 2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4-5 декабря вражеские части, восстановила положение на реке Нара.

Помощь по ленд-лизу[править]

30 октября положение под Москвой оставалось тяжёлым. Сталин по радио обратился к народу с призывом приложить максимум усилий для спасения Отечества. В тот же день Ф. Рузвельт направил Сталину телеграмму, где сообщил, что рассмотрел документы по Московской конференции и утвердил все планируемые поставки вооружений и сырья в СССР. Он распорядился осуществить их немедленно средствами американской стороны. Было предложено поставки стоимостью до одного миллиарда долларов осуществить в рамках ленд-лиза. 4 ноября Сталин в ответной телеграмме отметил, что это «решение о предоставлении беспроцентного займа на сумму 1 млрд долларов советское правительство принимает с сердечной благодарностью, как важную помощь в масштабной и труднейшей борьбе против общего врага». С этого момента СССР вошёл в список стран, получавших помощь по ленд-лизу[58].

31 августа 1941 года первый британский конвой прибыл в Архангельск. После этого британские арктические конвои так называемой первой серии (PQ) отправлялись, в основном, в Мурманск и Архангельск дважды в месяц. К концу 1941 года в СССР было поставлено 187 танков Matilda II и 249 танков Valentine, которые в сумме составляли 25 % от количества имевшихся в РККА средних и тяжёлых танков[59][60]. На завершающем этапе оборонительного периода битвы за Москву британские танки стали появляться в составе многих танковых подразделений РККА[61] и их количество доходило до 30-40 % от общего числа средних и тяжёлых боевых машин[62]. В первый раз британские танки вступили в бой с немцами 20 ноября 1941 года в составе одного из отдельных танковых батальонов. В декабре 1941 года 16 % истребителей, защищавших небо над Москвой, составляли самолёты Hawker Hurricane и Curtiss Tomahawk[63]. С учётом американских поставок с сентября по декабрь 1941 года СССР получил 750 танков, 800 самолётов, 2300 автомобилей и более 100 000 тонн других грузов[64][65]. Тем не менее, например, с октября по декабрь 1941 года (когда Красная Армия испытывала острую нужду в боевой технике в битве под Москвой), США и Англия недодали СССР по ленд-лизу 450 самолётов и около тысячи танков[66].

Итоги оборонительного этапа Московской битвы[править]

В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 143 941 человек — санитарные (без учёта потерь истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан)[67].

В ходе наступления на Москву, с октября до начала декабря 1941 года, войска группы армий «Центр» потеряли более 145 тыс. чел., в том числе 32,1 тыс. человек убитыми, 5,4 тыс. человек пропавшими без вести, 98,8 тыс. человек ранеными[68]. Её ежемесячные потери за это время не сильно превысили средний показатель предыдущего периода (до 1 октября, по немецким данным, группа потеряла 229 тыс. чел. убитыми, ранеными и пропавшими без вести). «Сражение на уничтожение» под Брянском и Вязьмой обошлось войскам фон Бока в 25 тыс. чел. Самые большие потери понесли здесь пехотные соединения (так 8-й армейский корпус лишился 4077 солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Однако пополнение группы армий оставалось крайне неудовлетворительным. Это напрямую сказалось на боеспособности германских частей, когда войска Красной Армии перешли в контрнаступление. Потери группы армий «Центр» за декабрь составили — 103600 чел., при поступившем пополнении — 40800 чел.; соотношение потерь и пополнения в последующие месяцы выглядит следующим образом: январь — 144900 / 19100; февраль — 108700 / 69700; март — 79700 / 50800. Соответственно потери группы за четыре месяца составили 436,9 тыс. чел., причём невосполненная убыль солдат и офицеров достигла — 256500 чел. В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается «последний батальон», который должен решить исход сражения). Но если в ходе битвы все резервы немецкого командования были исчерпаны, советское командование сумело сохранить основные силы (из стратегических резервов в бой были введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия).

Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме[56]:

|

Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ о контрнаступлении.

Советское контрнаступление под Москвой[править]

В оборонительный период битвы Красная армия отстояла Москву. Наступление противника, несмотря на успехи лета — осени 1941 года, было остановлено. Враг не сумел достичь своей главной цели блицкрига — уничтожить советские вооружённые силы до наступления зимы. Германия оказалась перед неизбежностью затяжной войны с СССР[35].

|

С конца октября по начало декабря 1941 года удалось укрепить фронт и подтянуть из глубины страны свежие дивизии и вооружение с техникой[70][40][35]. В состав только Западного фронта были переданы три общевойсковые армии (1-я ударная, 20-я и 10-я), девять стрелковых и две кавалерийские дивизии, восемь стрелковых, шесть танковых бригад и большое количество специальных частей. Калининский фронт и правое крыло Юго-Западного фронта также были заметно пополнены людьми и вооружением. Авиационные соединения этих фронтов были пополнены частями Московского военного округа, 6-го истребительного корпуса ПВО и дальней бомбардировочной авиации из резерва Главного Командования[35]. К началу декабрьского контрнаступления насчитывалось уже более 1,1 млн человек, 7652 орудий и миномётов, 415 установок реактивной артиллерии, 774 танка (в том числе 222 тяжёлых и средних) и 1 тыс. самолётов. В немецкой группе армий «Центр» было 1 708 тыс. человек, около 13 500 орудий и миномётов, 1170 танков и 615 самолётов[66]. С целью предотвращения дальнейшего усиления группы армий «Центр» за счёт войск групп армий «Север» и «Юг», советскими войсками были проведены наступательные операции: Тихвинская (с 10 ноября) и Ростовская (с 17 ноября).

5 декабря войска Калининского, 6 декабря — Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. Через три дня после начала наступления Красной армии под Москвой, Гитлер был вынужден подписать директиву № 39 о переходе немецких войск к обороне на всём советско-германском фронте[35].

5 декабря — день начала советского контрнаступления под Москвой — является одним из дней воинской славы России[71][72].

| Соотношение сил и средств сторон на 5 декабря 1941 года | |||

|---|---|---|---|

| Силы и средства | Советские войска | Германские войска | Соотношение |

| Личный состав (тыс. чел.) | 1100 | 1708 | 1:1,5 |

| Орудия и миномёты (ед.) | 7652 | 13500 | 1:1,8 |

| Танки (ед.) | 774 | 1170 | 1:1,5 |

| Самолёты (ед.) | 1000 | 615 | 1,6:1 |

- — данные приведены по тексту публикации «Контрнаступление советских войск под Москвой»[73]

Авиация в период контрнаступления[править]

В обеспечении контрнаступления фронтов значительная роль отводилась авиации. Основная нагрузка ложилась на Военно-воздушные силы Западного фронта, в состав которого к этому времени входили семь авиационных дивизий. Авиационные дивизии закреплялись за общевойсковыми армиями. Всего на 6 декабря в составе ВВС Западного фронта с учётом армейской авиации насчитывалось 26 авиационных полков — 7 истребительных, 4 штурмовых и 15 бомбардировочных[19]. На авиацию возлагались следующие задачи — надёжно прикрывать войска фронта и Москву от налётов немецкой авиации; поддерживать наземные войска бомбовыми и штурмовыми ударами; сорвать подходы вражеских резервов; нарушить управление войсками противника; вести воздушную разведку. Основные силы авиации было решено использовать для нанесения ударов по вражеской группировке севернее Москвы[19].

В период подготовки к контрнаступлению большое внимание уделялось тылу Военно-воздушных сил. Для авиации Западного фронта было выделено семь районов авиационного базирования, 30 батальонов аэродромного обслуживания, 32 аэродромно-технические роты, 9 инженерно-аэродромных батальонов и другие части аэродромного тыла. В 15—30 км от линии фронта оборудовались аэродромы засад для истребителей и полевые аэродромы подскока для штурмовиков. Развертывались авиационные склады, имевшие запасы на 15—20 дней боевых действий[19].

С переходом советских войск в наступление авиационная поддержка осуществлялась всеми частями и соединениями фронтовой и армейской авиации, ВВС Московской зоны обороны и дальнебомбардировочной авиацией Главного Командования. Основными объектами поражения были опорные пункты и узлы сопротивления гитлеровцев. Авиация бомбардировала и штурмовала отступающие пехотные, бронетанковые и автотранспортные колонны[19].

В первой половине декабря лётчикам часто приходилось действовать в метель при низкой облачности и плохой видимости. Это затрудняло возможность нанесения сосредоточенных ударов. В этих условиях авиация в основном применяла тактику эшелонированных действий одиночными самолётами и мелкими группами. Значительную роль в успехе наступления сыграли полки, вооружённые самолётами Р-5, Р-Z, По-2[19]. В середине декабря после оттепели ударили сильные морозы, что привело к гололедице. На путях отхода немецких войск скопилось большое количество танков, артиллерии, автомашин, которые являлись хорошими целями для советской бомбардировочной авиации. Особенно эффективно действовал 710-й ночной бомбардировочный авиационный полк, тесно взаимодействовавший с войсками 1-й ударной армии[19].

К началу наступления в немецкой группе армии «Центр» насчитывалось 615 боевых самолётов: 236 бомбардировщиков, 284 истребителя и 95 разведчиков. В ходе советского наступления противник начал привлекать для поддержки своих войск авиацию с других направлений советско-германского фронта[19]: немецкое командование, в целях сдерживания наступления советских войск, приняло решение усилить группу армий «Центр» ещё одной третьей группой штурмовиков-бомбардировщиков, что увеличивало состав авиации на 120 самолётов. Кроме того, для переброски войск в район Дубны и другие районы немецкое командование выделило 200 транспортных самолётов из состава группы армии «Юг»[19]. Немецкая авиация вела непрерывные бомбардировки по наступающим войскам Западного и Калининского фронтов, аэродромам, штабам, железнодорожным станциям и другим объектам. Наибольшая активность люфтваффе была отмечена в районах Дмитров, Яхрома, Дедовск, Кубинка, Голицыно. Немецкая авиация действовала по схеме: в начале над целью появлялся самолёт-разведчик, а затем по его данным, следовали группы по 10-20 самолётов. В отдельные дни количество самолёто-вылетов фашистской авиации достигало 500—600[19].

Немецко-фашистской бомбардировочной авиации противостояла фронтовая истребительная авиация и Московская зона ПВО. Вместе с истребителями в уничтожении вражеских бомбардировщиков активно действовала зенитная артиллерия: в декабре зенитной артиллерией было сбито 64 немецких самолёта (24 Ю-88, 12 Ю-87, 5 Ме-109, 5 Хе-111, Хш-123, 1 До-17, 3 Ме-110, 2 Хе-113, 1 Хш-126 и пять неустановленного типа). Всего было произведено 12040 выстрелов, что в среднем составило 188 снарядов на каждый сбитый самолёт[19].

Ввиду малочисленности фронтовой авиации, для поддержки действий наступающих войск применялась истребительная авиация противовоздушной обороны. Так, части 6-го истребительного авиационного корпуса, продолжая прикрывать столицу от налётов вражеской авиации, до 90 % боевых вылетов совершили для поддержки наступающих войск[19]. Советская авиация активно содействовала сухопутным войскам в их продвижении. При отступлении система противовоздушной обороны немецко-фашистских войск нарушилась, из-за увеличивающихся потерь средств ПВО была ослаблена плотность огня зенитной артиллерии и уменьшилась активность люфтваффе. Отступающие колонны противника являлись хорошими целями для нашей авиации, так как при отходе части и подразделения врага оставались без достаточного прикрытия[19].

В составе ВВС Юго-Западного фронта насчитывалось 236 исправных самолёта, которые, несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, произвели в декабре более 1500 самолёто-вылетов с целью уничтожения пехоты и боевой техники противника[19]. В составе ВВС Западного фронта (без армейской авиации) действовали пять авиационных дивизий, имевшей 183 боевых самолёта. В декабре авиацией фронта было произведено 5066 самолёто-вылетов и сброшено на врага более 8000 авиационных бомб[19]. Авиация Московского военного округа и Московской зоны ПВО в основном наносила удары по немецким аэродромам. Во избежание потерь от истребителей и зенитного огня противника, бомбардировка аэродромов совершалась в основном на рассвете. Налёты на аэродромы ночью осуществлялись заранее выделенными экипажами, каждому из которых указывалась цель[19]. В составе дальнебомбардировочной авиации было семь бомбардировочных авиационных дивизий. В начале наступления дальнебомбардировочная авиация действовала в основном по войскам противника. В последующем большая часть самолётов привлекалась для нанесения ударов по железнодорожным узлам, эшелонам и перегонам с целью недопущения подвоза к фронту войск и техники гитлеровцев[19].

Успешное ведение боевых действий советской авиации было предопределено увеличением количества и улучшением качества самолётов, поступавших от промышленности. Военно-воздушные силы Красной армии получили в декабре 1941 года — 693 самолёта, в январе 1942 года — 976, в феврале — 822, в марте — 1352 и в апреле — 1423 самолёта[19]. В составе советских ВВС значительно вырос удельный вес новых самолётов таких, как Пе-2, Як-1, Як-7б, Ил-2 и других, достигнув 53,2 %. Заводы авиационной промышленности выпускали самолёты новых конструкций: истребители ЛаГГ-3, Як-1, Як-7б, бомбардировщики Пе-2 и штурмовики Ил-2. Общее превосходство авиации было на советской стороне[19].

Калининская наступательная операция[править]

→ Калининская наступательная операция

В начале декабря 1941 года в районе Калинина была сосредоточена ударная группировка в составе пяти стрелковых дивизий 31-й армии и трёх стрелковых дивизий 29-й армии. Эти армии не получили в свой состав свежесформированных дивизий и вели боевые действия с поредевшими в боях за Москву соединениями. Соединения левого фланга 29-й армии генерал-лейтенанта И. И. Масленникова (с 12 декабря — генерал-майора В. И. Швецова) перешли в наступление 5 декабря, однако не смогли прорвать оборону пехотных дивизий 9-й армии. Войска 31-й армии генерал-майора В. А. Юшкевича после упорных трёхдневных боёв прорвали вражескую оборону, к исходу 9 декабря продвинулись на 15 км и создали угрозу тылу группировки противника в районе Калинина. Одновременно предпринятое 30-й армией Западного фронта наступление угрожало выходом в тыл немецкой 9-й армии на калининском направлении. В ночь на 16 декабря командование 9-й армии приказало начать отступление из района Калинина. Утром 16 декабря войска 31-й и 29-й армий возобновили наступление. Город был освобождён 16 декабря.

В двадцатых числах декабря в стык 22-й и 29-й армий была введена свежая 39-я армия (генерал-лейтенанта Ивана Масленникова). К концу декабря войска Калининского фронта в полосе 39-й армии прорвали оборону противника на всю тактическую глубину. В ходе боёв 2—7 января 1942 года войска фронта на правом крыле вышли на рубеж р. Волги, в центре прорвали новую линию обороны, организованную противником по правому берегу Волги, и охватили Ржев с запада и юго-запада.

Клинско-Солнечногорская наступательная операция[править]

→ Клинско-Солнечногорская наступательная операция

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами 30-й армии с севера и 1-й ударной, 20-й и 16-й армий с востока рассечь основные силы немецких 3-й и 4-й танковых групп в районе Клин, Истра, Солнечногорск и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на запад. Начавшие 6 декабря наступление войска 30-й армии (генерал-майор Д. Д. Лелюшенко) прорвали фронт оборонявшихся против них двух моторизованных дивизий противника. К исходу дня 7 декабря они продвинулись на 25 км. 1-я Ударная армия (генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) основные усилия сосредоточила на правом фланге и в центре, в районе Яхромы. Наиболее трудным был переход в контрнаступление 20-й (генерал-майор А. А. Власов) и 16-й армий (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский). Только 9 декабря начался отход противостоящих 16-й армии немецких войск в северо-западном и западном направлениях. Основные бои на правом крыле Западного фронта развернулись вокруг Клина. Уже к вечеру 13 декабря клинская группировка противника оказалась в полуокружении. В ночь на 15 декабря части 30-й армии вошли в Клин. После завершения боёв 16 декабря 1941 года 30-я армия была передана в состав Калининского фронта. В это время 16-я и 20-я армии продвигались на запад. На рубеже Истринского водохранилища немецкие войска пытались оказать советским войскам серьёзное и длительное сопротивление. Вода из водохранилища была спущена, лёд опустился на несколько метров и у западного берега был покрыт слоем воды в 35—40 см. Однако 15 декабря выход двух советских фланговых группировок севернее и южнее водохранилища заставил немецкое командование быстро отступить в западном направлении. Тем самым оборона противника на рубеже Истринского водохранилища была прорвана.

11 декабря в наступление перешла 5-я армия (генерал-лейтенант Л. А. Говоров). Она обеспечила ввод в бой 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Л. М. Доватора. В первый же день наступления противник был отброшен от своих позиций на северном берегу Москвы-реки. Заняты районы Колюбакино-Локотня, освобождён ряд населённых пунктов. 20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. В этот же день правофланговые части 1-й ударной армии, развивая преследование противника, вышли к р. Ламе. Попытка 1-й Ударной, 16-й и 20-й армий сходу прорвать оборону противника существенных результатов не дала. Боевые действия на этом рубеже приняли затяжной характер.

Наро-Фоминско-Боровская операция[править]

14 октября 1941 года части 57-го моторизованного корпуса вермахта в составе 258-й пехотной и 3-й моторизованной дивизий, усиленные 21-м танковым полком 20-й танковой дивизии, используя слабо защищённый стык 5-й и 43-й советских армий, взяли Боровск[74]. 21 октября 1941 года 258-я пехотная дивизия 57-го моторизованного корпуса вермахта, используя полосу прорыва в районе Вереи, Боровска и Малоярославца, подошла к окраинам Наро-Фоминска[74]. На следующий день, 22 октября, завязались многодневные уличные бои с частями 33-й армии (генерал-лейтенант М. Г. Ефремов) в самом городе[75].

Попытки отбить город командование 33 армии предпринимало вплоть до 28 октября, в этот день части 1-й гвардейской мотострелковой дивизии попытались выбить противника с северо-восточных окраин города, но понесли ощутимые потери и к вечеру были вынуждены отойти на исходные позиции. После чего, до середины декабря 1941 года на линии фронта в районе Наро-Фоминска установилось относительное затишье и стороны перешли к обороне[76][77]. Передовые позиции немцев в районе Наро-Фоминска были расположены в 50—70 километрах от Москвы, сконцентрированная там группировка, усиленная артиллерией, представляла реальную угрозу для столицы. Это направление находилось «на особом контроле» командования Западного фронта и Ставки. В октябре — декабре были усилены личным составом и вооружением почти все дивизии, стоящие по берегам реки Нары, прибывали новые свежие части из глубины страны. Штаб 33-й армии разработал план операции по захвату города в начале декабря. 13 декабря был получен приказ о начале наступления. В центре фронта была проведена разведка боем, после чего вперёд пошли части 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, усиленные отдельными лыжными батальонами. Сводным передовым отрядом руководил командир 6-го мотострелкового полка полковник Гребнёв. Вскоре к ним присоединились части 110, 113 и 222-й стрелковых дивизий. Наличие на всех участках наступления миномётов поддержки позволяло массированно уничтожать противника на дальних подступах. Город обороняли 33, 351 и 81-й полки. Но ни в этот, ни в последующие дни следующей недели РККА не удалось захватить Наро-Фоминск. За время затишья октября-ноября немцы успели основательно укрепить позиции, продумали систему перекрёстного огня, простреливались и те участки, которые не имели сплошной линии обороны. Были обустроены отдельные малозаметные опорные и хорошо укреплённые пункты с системой необходимых коммуникаций[77].

Упорные бои шли по всему фронту 33-й армии. Наиболее ожесточённые развернулись 18 декабря, в этот день в наступление перешли и основные силы левофланговой 43-й и правофланговой 5-й армий. Тем не менее, фронтальные атаки успеха не имели и в штабе 33-й армии стали искать слабые места в обороне противника, чтобы пробить брешь и затем развить наступление поступающими резервами.

Гальдер записал и впоследствии опубликовал высказывания Гитлера на совещании 20 декабря 1941 года:

|

Немецкие части буквально «вгрызлись в землю», часто контратаковали и пытались удержать каждый метр, каждый дом до последнего солдата. В штабе фронта были недовольны действиями командования 33-й армии и после ликвидации очередного прорыва к Кубинке у Ефремова забрали все фронтовые резервы, а свежие дивизии едва закрывали фронт.

26 декабря сибирская 93-я стрелковая дивизия генерал-майора К. М. Эрастова, вошедшая накануне в состав 33-й армии, с ходу вступила в бой и на стыке с 43-й армией прорвала оборону противника. Вместе с бойцами 113-й стрелковой дивизии красноармейцы начали развивать успешное наступление на Добрино, Старомихайловское в юго-восточном направлении на железнодорожную станцию и посёлок Балабаново. Пытаясь избежать окружения, противник спешно начал выводить из Наро-Фоминска основные силы в направлении на Боровск, оставив в городе сильные заслоны. Но к исходу того же дня Наро-Фоминск удалось практически полностью очистить от противника. 28 декабря частями 5-го воздушно-десантного корпуса 43-й армии и 93-й стрелковой дивизии 33-й армии был освобождён посёлок и станция Балабаново, а 2 января 1942 года город Малоярославец. 31 декабря 1941 года 129-й стрелковый полк 93-й стрелковой дивизии обошёл Боровск с юга и перерезал дорогу на Малоярославец в районе деревни Уваровское. Затем, в этот же день вечером, 129-й полк перерезал дорогу из Боровска на запад в сторону Медыни в районе деревни Бутовка. На окраинах Боровска и в самом городе начинаются бои. 3 января 129-й стрелковый полк завершил свой обходной манёвр и перекрыл третью дорогу из Боровска — на Верею. С востока в район пригорода Боровска села Роща подошла 201-я Латвийская дивизия полковника Г. Г. Паэгле. На северо-востоке сражались части 338-й стрелковой дивизии полковника В. Г. Кучинева. Немецкий гарнизон в Боровске оказался полностью окружённым нашими войсками. Бушевавшие 4-х дневные бои в Боровске, доходившие зачастую до рукопашной, завершились рано утром 4 января 1942 года[78]. Немецкая группировка в Боровске была уничтожена, закончилась оккупация Боровска, продолжавшаяся с 14 октября 1941 года[74]. Окончательно территория Боровского района была освобождена от немецких войск только 15-16 января 1942 года с подходом к Боровску 160-й стрелковой дивизии.

Елецкая наступательная операция[править]

→ Елецкая наступательная операция

После неудачного наступления на Москву в октябре 1941 года, немецкое командование перенесло своё внимание на фланги. 4-я армия перешла к обороне, 3-я и 4-я танковые армии (ранее танковые группы) прорывались к Москве с северо-запада, прикрываемые слева 9-й общевойсковой армией.