Заградительный отряд

Заградительные формирования (под различными названиями и тактическими единицами — батальоны, группы, заставы, илы, комендатуры, отряды, фаланги и т. д.) — временные или постоянные (регулярные) воинские или парамилитарные подразделения, которые в ходе войн для предотвращения бегства с поля боя и отступления войск[1].

В широком смысле заградительные воинские подразделения создавались в вооружённых силах различных государств, начиная с античности, в критических ситуациях для выполнения карательных функций (вплоть до смертной казни). На более современном этапе они могли также иметь различные наименования и разную ведомственную принадлежность: полевая жандармерия, военная полиция, войска по охране тыла и тому подобные[⇨].

Первые подразделения такого назначения в новое время относятся к Австро-прусско-итальянской (1866) и Франко-прусской (1870—1871) войнам, когда в немецких войсках была создана полевая жандармерия. Военная полиция, предназначенная для поддержания порядка в войсках, во Франции существует 800 лет, в США — более 200 лет[2].

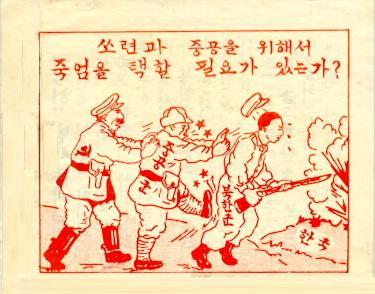

В период холодной войны и антисоветской и антикоммунистической пропаганды был создан расхожий миф о заградотря́дах (сокр. от загради́тельный отря́д), приписывающий создание подобных воинских формирований исключительно коммунистам[3]: китайским во время Гражданской войны в Китае,[⇨] республиканцам во время Гражданской войны в Испании[⇨], монгольским в ходе советско-японских столкновений[⇨], северокорейским во время войны в Корее[⇨], кубинским в ходе войн в Африке и Латинской Америке[⇨]. Характеризуя деятельность таких подразделений обычными функциями военной полиции и полевой жандармерии, которые размещались позади собственных войск в ближнем прифронтовом тылу для укрепления и поддержания воинской дисциплины, предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, возвращения обратно в свои воинские части бежавших с поля боя или отставших от своих подразделений военнослужащих, а также решения второстепенных задач по охране прифронтового тыла[⇨], антисоветская пропаганда насаждала идею какой-то особой роли именно коммунистических систем обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в тылу[4]. Согласно официальному разъяснению ФСБ: «Заградительные отряды в СССР являлись постоянными или временными воинскими формированиями, создававшимися для выполнения боевой или специальной задачи»[5].

Исторические аналоги заградительных формирований[править]

→ Пресечение бегства с поля боя

Историк В. А. Артамонов отмечает наличие конных заградительных отрядов уже в античности[6].

Такие воины были ещё во времена греческого историка Ксенофонта. В своём произведении IV века до нашей эры «Киропедия» историк писал о задней шеренге во многонациональном войске персидского царя Кира Великого, в функцию которой входило: «ободрять тех, кто выполняет свой долг, сдерживать угрозами малодушных и карать смертью всех, кто вознамерится повернуть в тыл, вселять в трусов больше страха, чем враги». У того же Ксенофонта можно встретить и психологические зарисовки, в которых отношение к тем, кто во время боя поддаётся панике, достаточно однозначно: «Людская масса, когда она исполнена уверенности, вызывает неукротимое мужество, но если люди трусят, то чем больше их, тем более ужасному и паническому страху они поддаются». Здесь Ксенофонт определяет первейшую функцию задней шеренги — пресекать дезертирство на корню, когда люди ещё не поддались массовой панике. Аналогичные формирования в боевых порядках применял древнегреческий полководец Филипп Македонский (отец Александра Македонского)[7].

Монголо-татарские завоеватели во время своих походов руководствовались военным уставом, созданным основателем империи гуннов Модэ[8]:

- дезертирство наказуемо;

- тот, кто опережает других в атаке врага, имеет преимущество при разделе добычи;

- бежавшего с поля боя казнить;

- солдаты безропотно подчиняются командиру.

Маршал Франции Монлюк ставил позади войск заградительный отряд, чтобы карать тех, кто покидал строй и бежал с поля битвы. Король Пруссии Фридрих II для подобных же целей использовал тыловые шеренги из унтер-офицеров. В России в годы Первой мировой войны создавались сначала казачьи заградительные отряды, действовавшие в конном строю, а затем и пешие пулемётные части, именовавшиеся «батальонами смерти»[7].

В целом, в новой и новейшей истории практика формирования заградительных отрядов нашла применение в Европе и Азии в ходе Наполеоновских войн, Тайпинского восстания и восстания няньцзюней, гражданской войны в США, Первой мировой войны и гражданской войны в России, эпохи милитаристов в Китае (1916—1928) и ряда других военных конфликтов[9][10].

Борьба с трусостью и дезертирством в британской армии ярко отражена в стихах Редьярда Киплинга[4]:

Я не посмел на смерть взглянуть

В атаке среди бела дня,

И люди, завязав глаза,

К ней ночью отвели меня.

Первая мировая война[править]

В годы Первой мировой войны на Восточном фронте для восстановления боевого порядка подобные меры были приняты и русскими командирами, хотя таких приказов от главнокомандующего и не поступало, командующие фронтами и армиями нередко требовали соответствующих жёстких мер (например, приказы командующих: 2-й армией генерала В. В. Смирнова от 19.12.1914, и 8-й армией генерала А. А. Брусилова от 05.07.1915). В итоге, на фронтах появились «батальоны смерти», которые отчасти выполняли своеобразные заградительные функции. Также практиковалось выделение в качестве заградотрядов и обычных, но более надёжных частей, с приказом открывать огонь по солдатам, бегущим с позиций без приказа[11].

Отряды по охране порядка в период становления советской власти[править]

В годы Гражданской войны[править]

Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдата между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. |

О заградительных отрядах на фронтах Гражданской войны пишет непосредственно сам Троцкий в книге «Вокруг Октября»[12].

Ему принадлежала инициатива перенять опыт Императорской армии по созданию заградслужбы (также именуемой «заградиловкой»), элементами которой стали такие формирования, как заградпосты, заградроты и заградотряды, рядовой военнослужащий таких формирований назывался заградотрядовец[13].

Некоторые перестроечные авторы утверждали, что «подобные формирования того периода относились к частям особого назначения (ЧОН)»[14] и «формировались группы из бывших военнопленных австро-венгров, латышей, китайцев, и прочих «воинов-интернационалистов», а подчинялись эти «интернациональные отряды» не командирам частей, а политкомиссарам»[15]. С 1921 года неразбежавшиеся «интернациональные отряды» находились в оперативном подчинении у военного командования»[3]. На деле части особого назначения больше походили на «коммунистические дружины», так как формировались из коммунистов и комсомольцев при заводских партийных ячейках (партячейках), районных, городских, уездных и губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 года. Дублируя некоторые функции с органами внутренних дел, ВЧК и РККА, они предназначались для оказания оперативной помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом, несения караульной службы у особо важных объектов[16]. С завершением Гражданской войны ЧОН сосредоточились на задачах всевобуча, систематизировав военную подготовку партийно-комсомольского актива[17]. Затем это послужило основой для массового военно-патриотического воспитания молодёжи в СССР.

Впервые о заградотрядах периода Гражданской войны были кратко упомянуто в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (Москва, 1987), где они были названы «ленинскими»[13].

Продовольственные отряды[править]

В годы Гражданской войны (1918—1922) и военного коммунизма были созданы специальные формирования, осуществлявшие охрану продовольственных и других заготовок, борьбу с мешочничеством и спекуляцией в условиях кризиса, разрухи и голода, особенно в промышленных центрах страны, с целью предотвратить хаос и упорядочить снабжение населения. 14 января 1918 года (27 января по новому стилю) СНК РСФСР принимает постановление «О мерах по улучшению продовольственного положения» написанное В. И. Лениным[18], в котором предлагается создание вооружённых отрядов для «самых революционных мер продвижения грузов, сбора и ссылке хлеба и т. д., а также для беспощадной борьбы со спекулянтами». Эта идея была закреплена декретом СНК «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию» (9 мая 1918 года) и декретом ВЦИК о создании Продотрядов (27 мая 1918 года).

Определённый порядок в деятельность заградотрядов внесло положение СНК «О заградительных реквизиционных продовольственных отрядах, действующих на ж.-д. и водных путях» (4 августа 1918 года). Оно наделило правом ставить продовольственные отряды на железной дороге и водных путях только Наркомпрод и губернские продотделы. Начальник отряда должен был иметь при себе письменное распоряжение органов Наркомпрода, подтверждающее его полномочия. Продотряды могли осматривать все пассажирские и служебные вагоны (за исключением вагонов Госбанка и почтовых вагонов). Особо оговаривалось, что действия отрядов не должны нарушать железнодорожное и водное сообщение и лишь в крайних случаях им разрешалось задерживать пароходы и поезда, но не более чем на 1 час. Продотряды имели право конфисковать продовольствие, превышающее по количеству установленные нормы провоза в 20 фунтов на одного человека (около 8 кг). Для борьбы с злоупотреблениями начальник отряда был обязан выдать квитанцию на реквизированные продукты, которые подлежали оплате по твёрдым ценам. Отряды комплектовались людьми из частей Продармии, их численность обычно колебалась в пределах 5-15 человек.

С мая 1919 года части Продармия и продотряды вошли в состав Войск ВОХР, а с сентябре 1920 года в войска ВНУС. 19 января 1921 года войска ВНУС и продотряды были переданы в военное ведомство.

Ещё в декабре 1918 Наркомпрод выступил с предложением о ликвидации всех продотрядов, кроме отрядов Наркомпрода и губернских продкомов. Но чёткий запрет всем органам власти, кроме Наркомпрода, выставлять продотряды и реквизировать продукты питания, был принят СНК только 29 июня 1920.

Межвоенный период[править]

Антисоветские авторы называют загрядотрядами все структуры, обеспечивавшие правопорядок во время внутренних и внешних конфликтов в межвоенный период, причём не только в СССР, но и в Китае, Испании. В этих утверждениях присутствует как прямая ложь, так и смешение понятий[19].

Вторая мировая война[править]

Вермахт[править]

Война с Советским Союзом оказалась неожиданно фатальной для вермахта, до этого не сталкивавшегося со столь ожесточённым сопротивлением. Поэтому в немецкой армии начались случаи трусости, недисциплинированности, неисполнения требований приказов командования, присяги и уставов. После провала зимнего наступления, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, командование вермахта приняло некоторые суровые меры: , и было сформировано более 100 штрафных рот из солдат, провинившихся в нарушении дисциплины, и около десятка штрафных батальонов из командиров, также проявивших трусость в бою. В немецкой армии также были созданы специальные отряды заграждения, поставленные позади неустойчивых дивизий, которые получили право расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций или сдачи в плен[20].

РККА[править]

Учреждение и использование[править]

Историк Игорь Пыхалов указывает на пять видов заградительных подразделений, которые начали создаваться с первых дней войны, 27 июня 1941 года. Те, которые были созданы по приказу «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 года, когда немцы прорвались к Сталинграду, были последней по времени их разновидностью[21].

- Военная контрразведка: Третье управление при Наркомате обороны и аналогично при Наркомате военно-морского флота, выделено из НКВД 8 февраля 1941 года по совместному постановлению Совнаркома и ЦК ВКП(б) о разделении НКВД на ведомства внутренних дел и госбезопасности (НКГБ) и передаче контрразведки Наркомату обороны.. 27 июня 1941 года Третье управление Наркомата обороны СССР издало директиву номер 35 523 о работе в военное время, которая предусматривала «организацию подвижных контрольно-заградительных отрядов на дорогах, железнодорожных узлах, для прочистки лесов и так далее. Выделяемых командованием, с включением в их состав оперативных работников органов Третьего управления с задачами: а) задержание дезертиров; б) задержание всего подозрительного элемента, проникшего на линию фронта; в) предварительного расследования, производимого оперативными работниками органов Третьего управления. С последующей передачей материала по подсудности». Такие заградительные отряды начали создаваться на следующий день: 28 июня был организован отряд на Северо-Западном фронте, 2 июля переформированный в «Первый заградительный отряд войск НКВД охраны тыла действующей армии». Аналогичные подразделения создавались и на других фронтах, но действовали они не на передовой, а в прифронтовой полосе.

- Особые отделы НКВД, созданные в июле 1941 года после обратного объединения НКВД и НКГБ и передачи в состав НКВД Третьего управления Наркомата обороны 17 июля. Особым отделам было предоставлено право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте. Особые отделы, Особые управления из подчиненных подразделений могли выставлять заградительные отряды для проверки движения на дорогах, «чтобы исключить какое бы то ни было просачивание военнослужащих, самовольно оставивших боевые позиции», вести количественный учёт всех задержанных и направленных в части, и персональный учет всех арестованных и осуждённых с ежедневной отчётностью вышестоящим начальникам. Основную массу задержанных красноармейцев предписано формировать повзводно, поротно и отправлять во фронтовые соединения.

- Загрядотряды во фронтовых стрелковых дивизиях, созданные 5 сентября 1941 года по предложению командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Ерёменко директивой Ставки Верховного командования номер 001650[22]. 12 сентября это было распространено и на все остальные фронты директивой Ставки Верховного командования номер 001919[23] командующим войсками фронтов, армий, командирам дивизий, командующим войсками Северо-Западного направления о создании заградительных отрядов в стрелковых дивизиях из расчёта не более батальона на дивизию, или рота на полк. Эти заградотряды формировались из красноармейцев, были подчинены командованию дивизии, в которой сформированы, и выполняли её боевые задачи, во многих случаях подкрепляя передовые части и заменяя их, когда погибали бойцы. В обеих директивах подчёркивалось: в случае беспорядочного отступления войск находившиеся в их тылу заградительные отряды должны уничтожать паникёров и помогать честным бойцам, увлечённым общей паникой, но готовым сражаться[24]. Эти подразделения были значительно крупнее особых отделов НКВД (батальон на дивизию вместо взвода). Так, согласно штату заградительного батальона 10-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, в нём должно быть 342 человека (начальствующий состав - 24, младший начальствующий состав - 26, рядовой состав - 292), однако фактическая численность была значительно ниже[25].

- Местные заградотряды: созданы на Ленинградском фронте согласно приказу № 00274 командующего Жукова и первого секретаря Ленинградского обкома Жданова от 18 сентября 1941 года. Сформировано четыре отряда для сосредоточения и проверки всех военнослужащих, начальнику тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанту товарищу Мордвинову было предписано организовать при них питательные пункты. 3 февраля 1942 года эти отряды были расформированы.

- Загрядотряды, созданные по приказу № 227 от 28 июля 1942 года, когда нацисты прорвались к Волге и развернулась Сталинградская битва.

После Курской битвы и перелома в Великой Отечественной войне значение заградотрядов стало снижаться, они в основном стали выполнять милицейские функции в освобождённых районах. 20 октября 1944 г. был принят приказом НКО СССР № 0349 «О расформировании отдельных заградительных отрядов», который должен был быть выполнен к 15 ноября 1944 г. На этот момент в действующей армии оставалось 135 отдельных заградотрядов, 117 к тому времени уже были использованы для пополнения поредевших в боях стрелковых рот[26].

Отчеты о деятельности[править]

Приграничные сражения (1941). Создание заградотрядов в первые дни войны было обусловлено кризисной обстановкой на фронте и представляло собой всего лишь одну из вынужденных мер по укреплению боевой дисциплины[26]. Заградотряды решали задачи разведки, сдерживания противника в прифронтовой полосе. Так, во время сражения за Таллин 27 августа отдельные части 8-й армии, потеряв руководство, оставив последнюю линию обороны, обратились в бегство. Для наведения порядка был брошен не только заградотряд, но и весь оперативный состав 3-го отдела. Отступающие под угрозой оружия остановились и в результате контрудара отбросили противника на 7 километров. Это сыграло решающее значение в успешной эвакуации Таллина.В этих боях погибло две трети личного состава отряда[25].

О том, какие масштабы приобрела работа заградотрядов в тяжёлое время тотального отступления, говорит направленный в октябре 1941 г. доклад народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии, подготовленный заместителем начальника Управления особых отделов НКВД СССР, комиссаром госбезопасности 3 ранга Соломоном Мильштейном. Он содержит сведения о задержанных заградотрядами в прифронтовой полосе, в небоевой обстановке, и принятых к дезертирам и паникерам мерах[27].

|

Ожидаемо, что самое большое количество арестованных приходится на самые угрожаемые Западный (4013), Северо-Западный (3440) и Южный (3599) фронты. Однако суровость принимавшихся особыми отделами мер отличается: показательно перед строем было расстреляно соответственно 556 бойцов из 2136, 730 из 1600 и 191 из 916[27]. Таким образом, лишь около 4% из задержанных бойцов было арестовано, в том числе 1,5% были приговорены к смертной казни[25]. Возвратив на фронт свыше 630 тысяч бойцов, особые отделы обеспечили Красной Армии не менее 60 полноценных дивизий по 10-12 тысяч человек[28].

Сталинградская битва. По приказу №227 на 15 октября 1942 года создано 193 армейских отряда. С 1 августа по 15 октября 1942 года эти отряды задержали 140 755 красноармейцев, вернув на фронт почти всех и передав органам дознания 3980 человек, совершивших воинские преступления. Заградительные отряды сыграли важную роль в наведении порядка: так, 29 августа 1942 года штаб 29-й стрелковой дивизии попал в окружение (из-за прорыва немецких танков), её части потеряли управление и начали в панике отступать. Заградительный отряд лейтенанта ГБ Филатова остановил бегущих, возвратил на оборонительные позиции. На другом участке фронта дивизии заградотряд Филатова остановил прорыв противника собственными силами[24].

Согласно докладной записке Особого отдела HКВД Донского фронта в УОО HКВД СССР «О работе особорганов по борьбе с трусами и паникерами в частях Донского фронта за период с 1 октября 1942 г. по 1 февраля 1943 г.» от 17 февраля 1943 г.[29]: «За время боевых действий войск Донского фронта массовое бегство военнослужащих с поля боя и отход частей без приказа командования были единичными случаями... Всего за период с 1 октября 1942 г. по 1 февраля 1943 г., по неполным данным особорганами фронта арестовано трусов и паникеров, бежавших с поля боя - 203 человека, из них: а) приговорено к ВМH и расстреляно перед строем – 49 ч., б) осуждено к различным срокам ИТЛ и направлено в штрафные роты и б-ны 139 ч. Кроме того, расстреляно перед строем по постановлениям особорганов 120 трусов и паникёров».

В качестве примера трусости и паникерства в докладной записке приводятся действия командования 42-й отдельной стрелковой бригады 24 сентября 1942 года, когда при прорыве противника «врид. командира бригады капитан Унжаков, врид. военкома бригады ст. батальонный комиссар Лукин и комиссар штаба бригады Каган, в этой сложной боевой обстановке проявили трусость и в панике бежали с поля боя, самовольно переправившись на левый берег Волги. В результате части бригады остались без управления, понесли большие потери в людях и технике... Военным трибуналом армии Унжаков и Лукин приговорены к ВМН, Каган к 10 годам ИТЛ»[29].

Курская битва. 5 июля 1943 года вермахт начал своё наступление, некоторые наши части дрогнули. Заградотряды и здесь выполнили свою миссию. С 5 по 10 июля заградотряды Воронежского фронта задержали 1870 человек, арестовано 74 человека, остальные возвращены в свои части. Всего в докладе начальника Управления контрразведки Центрального фронта генерал-майора А. Вадиса от 13 августа 1943 года указано, что задержан 4501 человек, из них направлено обратно в части 3303 человека[24].

Свидетельство генерала армии, Героя Советского Союза П. Н. Лащенко: «Да, были заградительные отряды. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим, по крайней мере на нашем участке фронта. Уже сейчас я запрашивал архивные документы на этот счёт, таких документов не нашлось. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикрывали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты. Скажу больше, фронт получал пополнение, естественно, необстрелянное, как говорится, пороху не нюхавшее, и заградительные отряды, состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее стойких и мужественных, были как бы надёжным и сильным плечом старшего. Бывало нередко и так, что заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких автоматчиков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый... Из-за паникеров гибнут лучшие, самые смелые и отважные. И поэтому приказ № 227 стоял на стороне храбрых, чтобы у них была возможность спокойно, расчетливо и профессионально бить врага»[30].

«На войне трус, «шкурник» был способен инициировать цепную реакцию панического отступления, остановить которое можно было лишь угрозой смерти либо расстрелом зачинщика на месте. «Драп-марш», вызванный малодушием одного или нескольких человек, обычно приводил к гибели значительно большего числа людей. Образумив охваченных паникой, вернув их на позицию, в окопы, заградотряд спасал от смерти и их, и тех, кто занимаемый рубеж не покинул». К.К. Рокоссовский, «Солдатский долг»[26].

Численность и комплектование[26][править]

Всего во исполнение приказа НКО СССР № 227 в РККА было сформировано 252 отдельных заградительных отряда (без учета того, что некоторые ОЗО формировались дважды, а 51-й ОЗО 1-й ударной армии — трижды. Пять заградительных отрядов — 117-й, 176-й, 177-й, 194-й и 195-й — были сформированы в танковых армиях, остальные — в общевойсковых и отдельно, вне армий, в составе Волховского, Закавказского и Калининского фронтов.

Все ОЗО представляли собой стрелковые части, кроме 97-го отдельного Дагестанского национального кавалерийского заградительного отряда, сформированного на Кавказе в 44-й армии и действовавшего с 11 апреля по 15 мая 1943 г.

Временные штаты (расчеты) заградотрядов, разработанные штабами армий, были различными. В 21-й армии — это батальон из трех рот по два взвода в каждой и категорией командира отряда — майор, а в 63-й — это рота из пяти взводов во главе с командиром категории «капитан».

Заградительные отряды с начала августа до конца сентября 1942 г., когда был установлен постоянный штат ОЗО действующей армии, возглавляли начальники, которые носили форму и имели звания, установленные в НКВД. Все остальные офицеры, сержанты и бойцы их состава носили общевойсковую форму и знаки различия. Приказом НКО СССР № 298 от 28 сентября 1942 г. был установлен постоянный штат ОЗО: 11 человек начсостава, 42 — младшего начсостава и 147 рядовых. Итого 200 чел. Все они представляли Красную армию. Заградотряду, кроме винтовок, полагалось иметь на вооружении 107 пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ), 8 ручных и 6 станковых пулеметов. Транспорт ОЗО — 3 грузовые автомашины.

Оценки потерь[править]

Порядок работы заградительных подразделений предусматривал отчетность по каждому случаю вынесения смертного приговора по законам военного времени или передачи задержанного по инстанции. Поэтому имеются точные данные о количестве задержанных людей, которые затем были осуждены или возвращены в войска[25][26][24]. Однако антисоветские авторы распространяют домыслы на эту чувствительную тему: говорится, что "заградотряды уничтожили около 300 тыс. солдат и офицеров РККА"[31], Джейсон Лайл (англ. Lyall), опираясь на труды Владимира Дайнеса, Вадима Телицына и Андрея Орлова, приводит данные о 158 тыс. убитых заградотрядами в период с 1941 по 1944 год[9].

Начиная с 1942 года и с освобождением оккупированной территории, вызволением красноармейцев из плена началось создание проверочно-фильтрационных спецлагерей. По официальным данным, в 1942 году в спецлагеря поступило 177 081 бывших военнопленных и окруженцев. После проверки особыми отделами НКВД в Красную армию был передан 150 521 человек[32].

В Армии Людовой[править]

В созданной в Советском Союзе польской Армии Людовой также были созданы заградотряды по советскому образцу, подчинённые НКВД[33].

Во время войны в Корее[править]

Как и в предшествовавшей гражданской войне между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, у «китайских народных добровольцев» и соединений Народно-освободительной армии Китая во время Корейской войны также существовали заградительные формирования под названием «группы надзора» (督战队). Когда во время наступления 1951 года целые подразделения КНД в полном составе стали организованно отходить с поля боя — Ли Чэнвань расценил это как массовый побег и приказал «группам надзора» остановить бегство. Брошенные на перехват «группы надзора» были просто перебиты отступавшими[34][35]. Аналогичные заградительные формирования действовали позади частей Корейской народной армии (существуют до сих пор в составе сил специальных операций КНДР).[36]

Колониальные войны[править]

В ходе многочисленных вооружённых конфликтов — прокси-войн в Африке в период деколонизации, а также нарковойн в Южной Америке, функции заградотрядов при армиях африканских и латиноамериканских коммунистических просоветских режимов (ФАПЛА, СВАПО, ФРЕЛИМО, ФЛНК, ВС Эфиопии, СНА и др.) выполняли кубинские войска и советские военные специалисты, в частности, в Анголе, Конго, Мозамбике, Намибии, Эфиопии, Никарагуа[37][38]. Организационно это делалось следующим образом: при одной пехотной бригаде указанных просоветских вооружённых формирований находилась группа «советских военных советников» и от роты до батальона кубинцев, «как основные стойкие силы, которые всей бригаде не позволяли разбежаться».[39]

ИГИЛ[править]

Командование ИГИЛ также прибегало к практике применения заградотрядов[40].

Отличившиеся воины заградотрядов[править]

- Гальберштадт, Василий — боец заградотряда, позднее служивший в личной охране Сталина[41].

Зиангиров, Мухамед Султангирович — автоматчик 198-го отдельного заградительного отряда 6-й армии Юго-Западного фронта. Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Зиангиров, Мухамед Султангирович — автоматчик 198-го отдельного заградительного отряда 6-й армии Юго-Западного фронта. Герой Советского Союза (1944, посмертно). Раевский, Иван Васильевич — заместитель командира по строевой части 198-го отдельного армейского заградительного отряда 6-й армии Юго-Западного фронта. Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Раевский, Иван Васильевич — заместитель командира по строевой части 198-го отдельного армейского заградительного отряда 6-й армии Юго-Западного фронта. Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Память[править]

- Боец заградотряда увековечен в бронзовой скульптуре «Братание» чешского художника Карела Покорны[42].

- Михаил Рахунов. Певчих птиц не слушать…

См. также[править]

Примечания[править]

- ↑ БРЭ, 2008, с. 163

- ↑ Каверин К. В. Административно-правовой статус военной полиции в зарубежных странах. Перспективы становления и развития военной полиции в России // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2010. №1. Дата обращения: 22.09.2025.

- ↑ 3,0 3,1 Киршин, Ю. Я. Великая победа: благодаря или вопреки сталинизму? : Уроки для демократической России. — Клинцы : Клинцовская городская тип., 2006. — С. 344–346. — 703 с. — ISBN 9785888982976. — ISBN 5888982970.

- ↑ 4,0 4,1 Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков Заградотряды Великой Отечественной: на страже Родины и воинской дисциплины рус.. Oper.ru (2013-10-12).

- ↑ Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне : сб. док. / Академия федер. службы контрразведки РФ; Рук. группы авт.-сост. В. П. Ямпольский. — М. : Русь, 2000. — Т. 2 : Начало, кн. 1 : 22 июня — 31 августа 1941 года. — С. 403. — 718 с. — ISBN 5-8090-0006-1.

- ↑ Артамонов В. А. Боевой дух Русской армии XV—XX вв. Архивная копия от 11 марта 2016 на Wayback Machine // Военно-историческая антропология: Ежегодник 2002. — М., 2002. — С. 131.

- ↑ 7,0 7,1 Киршин Ю. Я. Человекосберегающая система военной безопасности мирового сообщества: взгляд в будущее. — Клинцы, 2010. — С. 98.

- ↑ НЯМДОРЖ Эрдэнэбаяр Военная организация древних монголов и её правовое регулирование рус.. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (2018-09-01).

- ↑ 9,0 9,1 Lyall, Forced to Fight, 2017, с. 89

- ↑ Lyall, Forced to Fight, 2017, с. 92

- ↑ Бахурин Ю. А. Заградотряды русской армии в первую мировую войну — правда или вымысел? // Военно-исторический архив. — 2011. — № 9 (141). — С.158—165.

- ↑ Троцкий Л. Д. Вокруг Октября. — 1924.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2011. Проверено 24 ноября 2010.

- ↑ 13,0 13,1 Шустов А. Н. Заградительные отряды. // Русская речь. — М.: Наука, 2007. — № 4 — С. 117—119.

- ↑ Солоухин В. А. При свете дня. // Под «крышей» Mавзолея : сборник. — М.: Полина, 1998. — С. 147.

- ↑ Терещук В. А. Жертва безумия. — Омск: Омский дом печати, 1999. — С. 248.

- ↑ Крыжан, Анна Викторовна. ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 1919-1924 ГОДЫ // Новый ракурс. 2024. №1. Дата обращения: 22.09.2025.

- ↑ Верижников А. Н. Части особого назначения как центры военного обучения в 1921-23 гг. (на примере Орловской губернии) // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №6. Дата обращения: 22.09.2025.

- ↑ Ленин В. И. ПСС. — Т. 35. — С. 314.

- ↑ Юрий Григорьевич Веремеев Заградительные отряды рус.. Анатомия армии (2004).

- ↑ Кадыров Б. Г., доктор исторических наук. «Ни шагу назад»: правда и вымысел // Russian Journal of Economics and Law. 2008. №2 (6). Дата обращения: 23.09.2025.

- ↑ Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков Заградотряды Великой Отечественной: на страже Родины и воинской дисциплины рус.. Oper.ru (2013-10-12).

- ↑ Директива Ставки ВГК № 001650 командующему Брянским фронтом А.И. Еременко, разрешающая создание заградительных отрядов. 5 сентября 1941 г.

- ↑ Директива Ставки ВГК № 001919 командующим войсками фронтов, армиями, командирам дивизий, главнокомандующему войсками Юго-Западного направления о создании заградительных отрядов в стрелковых дивизиях. 12 сентября 1941 г.

- ↑ 24,0 24,1 24,2 24,3 Александр Самсонов Миф о заградительных отрядах в годы Великой Отечественной войны рус.. Военное обозрение (2013-07-18).

- ↑ 25,0 25,1 25,2 25,3 Пыхалов Игорь Васильевич. Заградительные отряды: история создания и применения (на примере северо-западного театра военных действий в 1941 году) // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. №2. Дата обращения: 23.09.2025.

- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 Мороз Андрей Витальевич Заградительные формирования РККА в Великой Отечественной войне // Власть. 2017. №7. Дата обращения: 23.09.2025.

- ↑ 27,0 27,1 Справка С.Р. Мильштейна Л.П. Берии о количестве арестованных и расстрелянных военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта. Октябрь 1941 г.

- ↑ Александр Бондаренко Генерал-полковник Виктор Абакумов: бессменный начальник «Смерш» рус.. Национальная оборона (2023-04-10).

- ↑ 29,0 29,1 «Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ.» – М.: «Звонница-МГ», 2000 г., док. 90. - Докладная записка ОО НКВД ДФ в УОО НКВД СССР «О работе особорганов по борьбе с трусами и паникерами в частях Донского фронта за период с 1 октября 1942 года по 1 февраля 1943 года». 17 февраля 1943 г.

- ↑ Подвиг заградотрядов 16-й армии. ЖЖ, 19 июля 2020.

- ↑ Бессольнов А. Б. Тема подвига в Великой Отечественной войне и её интерпретации в новейшей отечественной историографии. // Великая Победа. К 60-летию разгрома нацистской Германии : материалы республиканской научно-практической конференции, г. Минск, 2005 г. — Мн.: БДПУ, 2006. — С. 15.

- ↑ Степаков В. Нарком СМЕРШа. — СПб., 2003. — С. 67.

- ↑ Гогун А. На полпути от истории к агитке. // Клио (журнал для учёных). — СПб: Изд-во СПбГТУ, 2002. — № 3 (18). — С. 222.

- ↑ 当时李承晚就是派出督战队弹压溃军,但结果却是督战队反被溃军杀光

- ↑ 打仗的时候是不是真的有督战部队?_文史频道_中华网 Архивная копия от 31 марта 2022 на Wayback Machine history.china.com

- ↑ Чуприн К. Последняя крепость Сталина. Военные секреты Северной Кореи Архивная копия от 26 августа 2022 на Wayback Machine : Глава 13. Силы специальных операций КНА. От вертикального охвата до заградотрядов (электронное издание). — М.: «Литрес», 2022. — (без постраничной нумерации).

- ↑ David, Steven R. The Use of Proxy Forces by Major Powers in the Third World. // The Lessons of Recent Wars in the Third World. / Edited by Robert E. Harkavy, Stephanie G. Neuman. — Lexington, Mass.: Lexington Books, 1985. — Vol. 2. — P. 212.

- ↑ Africa. // British Broadcasting Corporation Summary of World Broadcasts: Non-Arab Africa. — 30 July 1987. — No. ME 8633 — P. 6.

- ↑ Кузнецова-Тимонова А. Н. Воины-интернационалисты из Беларуси в гражданской войне в Анголе 1975-1992. — Мн.: Институт истории НАН Беларуси, 2017. — С. 163.

- ↑ Lyall, Forced to Fight, 2017, с. 88—89

- ↑ Halberstadt, Alex. Young Heroes of the Soviet Union: A Memoir and a Reckoning. — N.Y.: Random House, 2020. — P. 51.

- ↑ Пражское «Братание» — интересная альтернатива памятнику Коневу Архивная копия от 11 мая 2021 на Wayback Machine. Вокруг Света. 17 апреля 2020.

Литература[править]

- В. Н. Хаустов Заградительные отряды // БРЭ

- Ковыршин Е. В. К вопросу о заградительных отрядах в Красной Армии. // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 4. — С. 28—29.

- Наумов Е. О. «С дезертирами, уклоняющимися от уклонения своего святого долга, поступать самым суровым образом». Заградотряды на Восточном фронте Красной Армии во второй половине 1918 года. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 9. — С. 60—66.

- Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов

- Том 1. Книга 1. Накануне, Издательство «Книга и бизнес», (1995) ISBN 5-212-00804-2

- Том 1. Книга 2. Накануне, Издательство «Книга и бизнес», (1995) ISBN 5-212-00805-0

- Том 2. Книга 1. Начало, Издательство «Русь» (2000) ISBN 5-8090-0006-1

- Том 2. Книга 2. Начало, Издательство «Русь» (2000) ISBN 5-8090-0007-X

- Том 3. Книга 1. Крушение «Блицкрига», Издательство: Русь, 2003, ISBN 5-8090-0009-6

- Том 3. Книга 2. От обороны к наступлению, Издательство: Русь, 2003, ISBN 5-8090-0021-5

- Lyall, Jayson. Forced to Fight: Blocking Units and Military Effectiveness in Conventional War // The Sword's Other Edge: Trade-offs in the Pursuit of Military Effectiveness. / Edited by Dan Reiter. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — P. 88—125.

Документы[править]

Ссылки[править]

- Дайнес, В. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны (арх. 28 апреля 2015) // Ход войны. — Минобороны России.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Заградительный отряд», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|