Делиль, Жозеф Никола

Жозеф Никола Делиль

- Место рождения

- Париж

- Дата смерти

- 11 сентября 1768 года

- Место смерти

- Париж

- Гражданство

- Франция

- Научная сфера

- Астрономия, картография

- Место работы

- Коллеж де Франс, Петербургская академия наук

- Учёное звание

- Профессор астрономии (1725)

- Научный руководитель

- Джованни Доменико Кассини, Джакомо Маральди

- Известные ученики

- Шарль Месcье, Жозеф Лаланд, Жан-Поль де Фуши, А. Д. Красильников, Н. И. Попов

- Известен как

- Произвел картографирование регионов России, автор картографической проекции

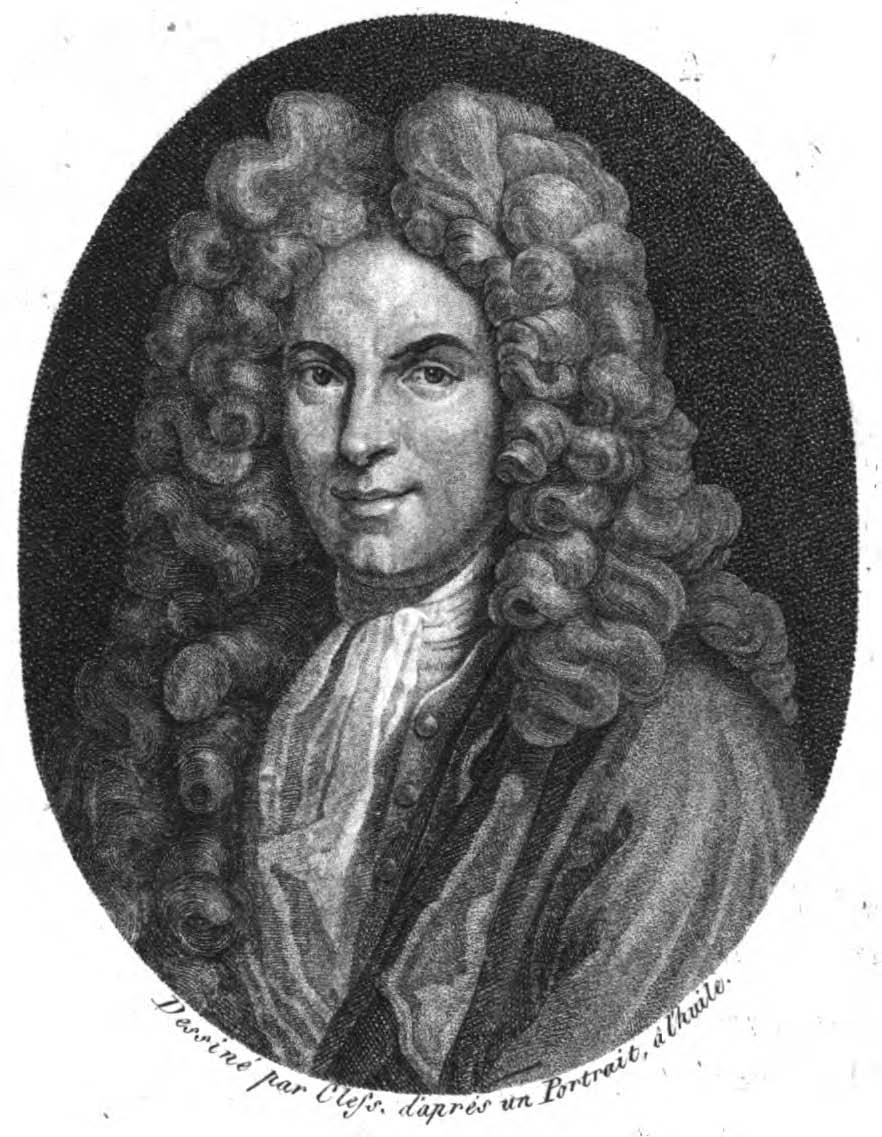

Жозе́ф Никола́ Дели́ль (фр. Joseph-Nicolas De L’Isle; 4 апреля 1688, Париж — 11 сентября 1768, Париж) — выдающийся французский учёный, астроном и картограф, работавший с 1726 по 1747 годы в России, академик Императорской академии наук в Санкт-Петербурге (Петербургской академии наук), воспитавший первых российских астрономов, обучавший геодезистов и картографов и пользовавшийся уважением М. В. Ломоносова. Тайно передавал во Францию подлинники и копии материалов по картографированию России, также вывез во Францию документы после отстранения от работы в России.

Биография[править]

Жозеф-Никола Делиль родился в Париже 4 апреля 1688 года. Его отец — увлекавшийся историей и географией сын врача, адвокат Клод Делиль (1644—1720), принадлежавший к третьему сословию. Клод изучал астрономию под руководством итальянского и французского астронома и директора Парижской обсерватории Джованни Доменико Кассини (1625—1712), принимал участие в его работе по составлению таблиц, позволявших определять долготу пункта на местности по наблюдениям за затмениями спутников Юпитера. Мать Жозефа — Николь Шарлот Милле де ла Кройер, дочь адвоката, принадлежавшего к дворянскому сословию.

Семья Делилей была достаточно богатой, однако сам Жозеф-Никола постоянно испытывал нехватку денег. Все 4 сына Клода Делиля получили известность. Старший сводный брат Гийом Делиль (фр. Guillaume Delisle), (1675—1726) стал королевским географом и членом французской Академии наук (Парижской академии), младший брат астроном и путешественник Людовик Делиль де ла Кроер (фр. Louis de l’Isle de la Croyère), (ок. (1690—1741) участвовал в экспедиции Беринга[1].

Образование и работа во Франции[править]

Своё обучение Делиль начал с изучения классики в Мазариниевском колледже, находившемся в подчинении Сорбонны. Учёбу Делиль прекратил в в 1706 году, дойдя до курса риторик, вследствие увлечения астрономией. В колледже Делиль участвовал в студенческих спектаклях, сохранив на всю жизнь любовь к литературе и театру. Любовь к астрономии Делиль ощутил, став свидетелем полного солнечного затмения 1(12) мая 1706 года.

С 1708 года работал помощником Джованни Кассини (1625—1712) в Парижской обсерватории, явился его последним и самым любимым учеником. Испытывая нужду в деньгах, давал уроки математики и составлял гороскопы, хотя в астрологию не верил[2].

В 1712 году, после смерти Джованни Кассини, Делиль создал свою собственную обсерваторию в Люксембургском дворце, а с 1715 года перебрался в обсерваторию отеля де Таранн (ныне отель Сен-Жермен-де-Пре). С 20 марта 1714 года учился во Французской академии наук (Парижской академии наук) у племянника Джованни Кассини (1625—1712) астронома Жака Филипа Маральди (1665—1729).

С астрономом Жаком Кассини (1677—1756), возглавившим Парижскую обсерваторию после смерти своего отца Джованни Кассини, отношения у Делиля не сложились, поскольку Делиль был ньютонианцем, а Кассини картезианцем.

В 1715 году Делиль наблюдал эффект, подтверждающий волновую природу света (т. н. пятно Араго-Пуассона — яркое пятно, возникающее за непрозрачным телом, освещённым направленным пучком света, в его области геометрической тени), впоследствие забытый и теоретически открытый лишь более ста лет спустя во Французской академии наук французским физиком и создателем волновой теории света Огюстеном-Жаном Френелем. (1788—1827).

С 1718 года преподавал математику в Коллеж де Франс. В 1719—1722 годах работает в Королевской обсерватории, а в 1722 году возвращается в обсерваторию Люксембургского дворца[1]. Пётр I в июне 1717 году в ходе второго Великого Посольства в Европу навестил в Париже Гийома Делиля и снабдил его располагаемыми им сведениями относительно географии России[3]. Также Петру был представлен и Жозеф Делиль.

В 1724 году Делиль посетил Англию, где встречался с Исааком Ньютоном (1642—1727) и астрономом Эдмундом Галлеем (1656—1742), с которым среди прочих вопросов обсуждались прохождения Венеры по диску Солнца. К этому времени Делиль уже был известен в учёном мире благодаря своим трудам. Галлей подарил Делилю экземпляр знаменитых «Астрономических таблиц с правилами на английском и латинском языках для вычисления положения Солнца, Луны, планет и комет», которые были опубликованы лишь в 1752 году.

Работа в России[править]

В 1721 году Жозеф Делиль был приглашен российским императором Пётром I (1672—1725) в Санкт-Петербург для основания и руководства школой астрономии, подготовки астрономо-геодезических кадров высшей квалификации и проведения необходимых для создания сети опорных геодезических пунктов астрономических наблюдений.

8 сентября 1721 года в письме к лейб-медику Петра I Л. Л. Блюментросту (1692—1755), будущему президенту Петербургской академии наук, Делиль изложил предполагаемую программу работ в России:

- проведение градусных измерений вдоль меридиана и параллели Петербурга с целью определения формы Земли;

- астрономическое определение широт и долгот главных пунктов по всей территории России;

- проведение триангуляции в качестве основы составления карты России;

- основание в Петербурге астрономической обсерватории и организация систематических наблюдений одновременно с наблюдением на других обсерваториях Европы;

- определение расстояния до Солнца, Луны и иных небесных тел;

- построение теории движения небесных тел;

- разработка теории движения Луны;

- исследование атмосферной рефракции;

- подготовка русских научных кадров;

- написание трактата по астрономии.

Делиль не торопился с переездом в Россию — он только что женился, его жена Мария-Магдалина Ле-Дануа не хотела покидать Париж, а проводимая им работа по составлению точной карты Бретани хорошо оплачивалась. Также, король не торопился с разрешением на работу Делиля в России.

2 марта 1722 года Жозеф Делиль получил деньги на дорожные расходы и приобретение астрономических инструментов. Сенатский указ об учреждении Академии наук был опубликован 28 января 1724 года.

В 1724 году к Делилю приехал для заключения контракта российский дипломат князь Борис Куракин (1676—1727), контракт был подписан 8 июля 1725 года. Согласно контракту, заключенному сроком на 4 года, Делиль мог оставаться в России «так долго, как ему заблагорассудится». Первоначально Делиль намеревался остаться в России на 4 года[4], но контракт многократно продлевался, в России Делиль проработал общим счётом 21 год. В Петербург Делиль прибыл лишь в 1726 году, уже после смерти Петра I и подтверждения приглашения Екатериной I, и был назначен директором астрономической обсерватории, которой руководил вплоть до 1747 года. Современники называли Делиля в России Осипом Николаевичем.

В России Делиль провёл самый плодотворный период своей деятельности, успев сделать невероятно большое количество астрономических наблюдений.

Первые годы работы[править]

В Петербург Делиль прибыл 11 февраля 1726 года с женой Марией-Магдалиной Ле-Дануа, младшим братом Людовиком Делилем де ла Кройером и инструментальным мастером Пьером Виньоном. Людовика, при всей его необразованности, Жозеф с 1723 года упоминал как своего помощника. Обсерваторию предполагалось устроить в здании строящейся Петербургской Академии наук на Васильевском острове (ныне здание Кунсткамеры), но к моменту приезда Делиля временная обсерватория была устроена в снятом Академией для приехавших академиков доме генерал-поручика М. А. Матюшкина, где поселилась и семья Делилей. По приезде Делиль немедленно приступил к наблюдениям; в частности, наблюдал за затмениями спутников Юпитера, последние наблюдения которых в доме Матюшкина произвёл 18/29 августа 1726 года.

29 сентября 1726 года Делиль переселился в здание Академии (Кунсткамеры) и нарисовал план будущей трехэтажной обсерватории на 3-5 этажах башни. Совместно с Делилем обустройством обсерватории занимались преподаватель (позднее занимавшийся вычислениями астроном) Х. Н. Винсгейм (1694—1751) и с 1936 года вызванный из Лейпцига астроном Г. Гейнзиус (1709—1769). Три обсерватории (нижняя, верхняя большая и верхняя малая) располагались над Готторпским глобусом (планетарием). Полностью строительство обсерватории было завершено к 1735 году, в этом здании обсерватория располагалась до середины XIX века. По приезде Делиль организовал метеонаблюдения и вел наблюдения за полярными сияниями.

Первоначально обсерватория была оборудована привезенными Делилем из Парижа астрономическими инструментами, в его распоряжение также поступили купленные Петром I во время поездки в Англию инструменты, а впоследствии обсерватория пополнялась инструментами, изготовленными в инструментальных мастерских Академии. В 1735 году по проекту Делиля в Париже был изготовлен и доставлен к Делилю квадрант. К середине 1730-х годов обсерватория Петербургской Академии наук считалась одной из лучших в Европе.

В числе учеников Делиля оказался и М. В. Ломоносов (1711—1765), которого Делиль привлёк к занятию астрофизикой.

В 1728—1730 годах Делиль сочинял для императора Петра II (1715—1730) учебные пособия по астрономии и географии. Вступившая на престол в 1730 году императрица Анна Иоановна интересовалась работой Делиля, он же демонстрировал ей интересные астрономические явления. В 1731 году у Жозефа Делиля обучались астрономическим методам определения географических координат «первый русский астроном (с 1751 года)» геодезист Андрей Красильников и геодезист Семён И. Попов. В 1732 году в Академии прошли обучение ещё 15 геодезистов. В 1742 году к Делилю в Астрономическую обсерваторию был определён на обучение переводчик Н. И. Попов (1720—1782), ставший астрономом.

С секретарем Санкт-Петербургской академии Шумахером (1690—1761) у Делиля вначале установились дружеские отношения (Шумахер не докучал Делилю, помня об отношении к нему Петра), но затем они сделались врагами. Помирились враги лишь перед отъездом Делиля из России в 1747 году.

Работа над картами и атласом Российской империи[править]

В контракте Делиля занятие картографией не было предусмотрено. Однако при встрече с Петром I в 1717 году в Париже Жозеф и Гийом Делили объяснили Петру, что для составления точных географических карт необходимы точные астрономические наблюдения, техникой которых в России никто не владел. В 1728 году Делиль разработал план создания сети астрономических пунктов с целью создания карты России.

В это же время Делиль стал работать над картой Российской империи. Создать карту Российской империи задумал еще Пётр I, но лишь при императрице Анне Иоановне (1693—1740) директор императорского картографического управления Иван Кириллов (1695−1737) привлёк Делиля для работы над картой.

Кириллов составил для Делиля реестры картам, реестры городам и «краткое истолкование» русских географических терминов, вёл с ним переписку и снабжал картами, в то же время проявляя ревность к работам Делиля. В 1732 году Кириллов не дал хода обоснованному проекту Делиля об учреждении географического бюро. Делиль фактически отказался от составления атласа на основе составленных петровскими геодезистами карт, считая их недостоверными, и предлагал переучить геодезистов с опорой на проведение измерений посредством точных астрономических съёмок.

Для карт «Атласа Российского» Делиль предложил использовать равнопромежуточную коническую проекцию, оказавшуюся удобной исходя из северного положения России и ее протяженности с запада на восток. Этот вариант проекции, использовавшийся на картах атласа И. К. Кириллова (1734) и Атласа Российского (1745), известен под названием проекции Делиля. Названная именем Делиля проекция обладала свойствами простой конической проекции с улучшенным свойством сохранения линейных расстояний не по одной, а по двум параллелям[1]. Описания своей проекции Делиль не дал, лишь через 10 лет после его смерти это описание сделал Леонард Эйлер в статье «О делилевской географической проекции, использованной в генеральной карте Российской империи».

После Первой Камчатской экспедиции Делиль начал в 1731—1732 годах создавать карты Восточной Сибири и Дальнего Востока, со многими неточностями и ошибками, вызванными представлениями того времени и недостаточной изученностью региона. Со слов профессора Академии Герхарда Миллера (1705—1783), карта приносила больше вреда, нежели пользы[1].

17 апреля 1732 года был подписан указ об организации Второй Камчатской, или Великой Северной экспедиции под руководством капитана Витуса Беринга. Академия наук приняла живейшее участие в подготовке экспедиции, в состав которой был включен большой отряд ее сотрудников.

На основе всех имевшихся в его распоряжении материалов Делиль в 1733 году составил «Карту Восточного моря», нанеся на нее очертания главным образом побережий Восточной Сибири и Дальнего Востока, Камчатки и прилегающих районов, в том числе оконечностей Азии и Америки, насколько они тогда были известны. На карте, в соответствии с представлениями того времени, была нанесена мифическая земля Жуана да Гамы и несуществующие земли Эссо и Кампании.

К карте прилагался «Мемуар», в котором описывались материалы, положенные в ее основу, и указывался предполагаемый кратчайший путь от Азии к Америке[5]. Этой картой во время своего путешествия пользовался отплывший 4 июня 1741 года от Камчатки к берегам Америки русский мореплаватель датского происхождения Витус Беринг (1681—1741), имевший задание отыскать по пути к Америке и землю Жуана да Гамы. По карте Делиля, остров должен был находиться где-то к югу от Камчатки, восточнее также не существующей Земли Компании. Мифическую землю искали вплоть до 12 июня, и лишь убедившись в ее отсутствии, 13 июня корабль капитан-командора А. И. Чирикова (1703—1748) повернул к американскому берегу.

11 ноября 1734 года при назначении барона Иоганна фон Корфа (1697—1766) президентом Академии Делиль произнес речь, в которой выразил протест против того, что «академики находятся в зависимости от канцелярии и подчинены ей даже по таким делам, по которым решение могли дать только специалисты и ученые»[2].

По предложению Делиля при Академии наук был создан Географический департамент для руководства картографированием. Указ Сената от 30 июня 1735 года об учреждении Географического департамента был получен 21 июля, директором департамента назначался Делиль, возглавлявший его до 1740 года.

Между Делилем и Кирилловым в 1735 году возник научный спор по подготовке атласа — Делиль настаивал на реализации трудоёмкого процесса по созданию сети астрономических опорных точек, в то время как Кириллов ратовал за немедленное начало съёмок с использованием в качестве опорных точек географических объектов и предлагал провести вначале точные геодезические съемки рек и дорог путём прокладки съемочных ходов по рекам и дорогам с дальнейшей коррекцией результатов съёмок по данным астрономических наблюдений из опорных точек.

Общую карту Российской империи, а также 14 региональных карт из предполагавшихся 120, Кириллов опубликовал уже в 1734 году. Делиля к работе Кириллов не привлекал, но обращался к нему за советами. Смерть Кириллова в 1737 году прервала работу. 1742 год ознаменовался завершением подготовки «Атласа Российского», осуществленной Эйлером, Гейнзиусом и Винсгеймом в отсутствие Делиля, находившегося в экспедиции в Берёзово Сибирской губернии (ныне посёлок городского типа Ханты-Мансийского автономного округа). Из-за ряда серьезных погрешностей и пробелов этот «Атлас» по требованию Делиля, вернувшегося в Петербург, был переделан и в окончательной редакции, в составе общей карты и 29 региональных карт издан лишь в 1745 году после отстранения Делиля от руководства географическим департаментом.

Тем не менее, при публикации атласа 1945 года Делиль считался одним из участников его создания, принимавшим в 1739—1740 годах участие в работе над генеральной картой Российской империи для Атласа[6] (с. 502—503).

Незаконная переправка Делилем картографических материалов во Францию[править]

Над атласом России Делиль работал в 1930-х годах, особо с работой не торопясь. По одной из версий, быстрой работе мешала чрезвычайная научная строгость Делиля. Другая версия также известна — Делиль переправлял подлинники и копии результатов картографической съемки России в Париж. В частности, Делиль переправил своему ученику, французскому картографу Ж. Б. д’Анвилю (1697—1782) копию с итоговой карты Первой Камчатской экспедиции Беринга, выполненной в 1729 году капитан-командором П. А. Чаплиным (1699—1765). О том, что Гийом Делиль получает от брата Жозефа материалы для карт, был осведомлён французский писатель Жюль Верн (1828—1905)[3],[6](с. 502). История с отправленными в Париж картами выявилась при сдаче в печать «Атласа Российского» 1745 года.

Под отправкой Делилем карт во Францию имелись некоторые основания. В контракте, заключенном в Париже 8 июля 1725 года, где были детально прописаны условия службы Делиля в России, Делиль оговорил себе право без ограничения посылать во Францию результаты астрономических наблюдений. Оговоренным в контракте правом Делиль воспользовался вне всякой меры, добавляя к переправляемым в Париж астрономическим данным ценнейшие картографические материалы (иногда в виде эскизов, на основе которых во Франции составлялись карты). Для копирования картографических и других географических материалов Делиль привлекал прикомандированных к нему геодезистов[7].

Перед отправкой Делиля в Россию государственный секретарь по делам военно-морского флота Франции граф Ж. Ф. де Морепа, ставший впоследствии морским министром, дал ему инструкции заняться в России географическими работами, из которых «Франция могла бы извлечь пользу». По сути, активные поиски географической информации о Московии и ее южных и восточных соседях началась еще ранее, в XVII веке[7]. Подозрения, что Делиль незаконно копировал результаты трудов петровских геодезистов, высказывали его современники И. К. Кирилов, В. Н. Татищев (1686—1750) и Леонард Эйлер (1707—1783).

В 1740 году, когда Делиль находился в экспедиции, он был официально отстранён от руководства созданием «Атласа Российского», а секретарь академии Шумахер (1690—1761), характеризующийся как деспотичный, легко оскорбляющийся и мстительный человек, обвинил Делиля в отправке документов в Париж. Последовавшие за этим события побудили Делиля попросить в 1743 году разрешения покинуть Россию. Просьбу об увольнении Делиль подавал еще ранее, в 1733 году, и хотя препятствий к отъезду ему не чинили, службы он не покинул[2].

В 1949 году, в рамках развёрнутой кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом член-корреспондент АН СССР проф. А. В. Ефимов еще раз сообщил научной общественности, что Делиль являлся шпионом французского правительства.

Нереализованные идеи Делиля[править]

В декабре 1735 года Делиль выдвинул идею организации в России Службы времени, подав предложение барону Корфу. Делиль предложил стрелять в полдень из пушки с бастиона адмиралтейства Петропавловской крепости, чтобы горожане могли проверять по солнцу настенные и карманные часы. Корф представил проект в Кабинет тогдашней императрицы Анны Иоанновны, но ответ на доклад не был дан.

Выстрелы стали производиться с 6 (18) февраля 1865 года, когда незадолго до этого из Пулковской обсерватории в столицу была проложена телеграфная линия, по которой стали передавать сигналы точного времени. Выстрелы производятся вплоть до настоящего времени с перерывом с 1 июля 1934 года по 23 июня 1957 года. В 1934 году традиция была прервана, поскольку сигналы точного времени передавались по радио, в 1957 году традицию было решено возобновить.

21 января 1737 года Делиль прочёл на конференции Академии наук доклад «Предложение о мерянии Земли в России», в котором представил оптимальную программу определения формы Земли. Делиль планировал измерить в окрестности Петербурга длину одного градуса меридиана и приступил в 1737 году к работе, измерив базисную линию в 21,5 км между Петергофом и Дубками (близ Сестрорецка) по льду Финского залива. В целом эта работа осталась незавершенной. Проекты Делиля по составлению карт на базе триангуляции оказались в то время невыполнимыми из-за ограниченности времени и средств.

В 1741 году Делиль пытался вывести из Академии занятия русской географией, предлагая ввести звание первого географа и космографа под непосредственным ведением Императорского кабинета. Предложение было оставлено без внимания.

Экспедиция в Сибирь[править]

28 февраля 1740 года Делиль и 18 сопровождавших его людей отправились из Санкт-Петербурга с экспедицией в Сибирь для наблюдения за транзитом Меркурия (в Европе это прохождение было невидимым). Записку в Академию о важности данного наблюдения Делиль представил ранее, 1 февраля 1740 года. В ходе длившейся 10 месяцев поездки Делиль определил географическое положение нескольких пунктов. Наблюдения предполагалось произвести в Обдорской крепости, что недалеко от слияния реки Полуй с Обью (недалеко от нынешнего города Салехарда). Обстоятельства и труднопроходимость пути побудили экспедицию остановиться в городе Берёзово Сибирской губернии (ныне посёлок городского типа Ханты-Мансийского автономного округа), что на берегу реки Оби, куда экспедиция прибыла 9 апреля и где для наблюдений была организована обсерватория.

Экспедиция не удалась, в день прохождения Меркурия по диску Солнца (22 апреля 1740 года) солнце было закрыто облаками. В ходе экспедиции Делиль определил широты и долготы ряда городов Сибири, обучил методу определения долгот 5 учеников Морской академии. Делиль очень гордился своим методом определения долгот по наблюдениям Луны, предложенным в 1732 году, и даже мечтал получить за него премию, обещанную за метод определения долгот на море. Об этом методе через 107 лет, в 1847 году, высказался русско-немецкий астроном В. Я. Струве (1793-1864), сочтя его самым точным и удобным.

22 мая 1740 года экспедиция покинула Берёзово. Помимо наблюдений за астрономическими явлениями, Делиля интересовали и детали быта местных народов. Он описывал их верования, брачные обычаи, особенности питания и костюмы. Есть сведения, что Делиль планировал написать отчёт об исследовании народов Сибири. На обратном пути Делиль остановился в Тобольске, навестив 30 июня 1740 года монастырь, где ознакомился с русскими и старославянскими рукописями, бивнем и костями мамонта. С рукописей Делиль снял копии, увёз с собой и кости мамонта. Из Тобольска он вывез предметы костюма остяков, колчан для стрел самоедов, ведро из коры и образцы производимой в Тобольске фарфоровой посуды. Также Делиль включил в свою коллекцию редкостей интересные камни. В Санкт-Петербург Делиль вернулся 29 декабря 1740 года, а 10 декабря 1741 года подал в Императорский кабинет отчёт о своём путешествии[8].

Последние годы работы в России[править]

По возвращению из Сибири началась долгая борьба Делиля с экстраординарным академиком по кафедре астрономии Академии Гейнзиусом (1709—1769). Делиль выразил недовольство тем, что в его отсутствие Корф передал замещавшему его на время отсутствия Гейнзиусу результаты сделанных им наблюдений, а также тем, что Гейнзиус не одобрил предложенного Делилем на время своего отсутствия плана работ. Ссора закончилась увольнением Гейнзиуса в мае 1744 года.

В 1742 и 1744 годах Делиль совместно с Гейнзиусом наблюдал кометы 1742 и 1744 годов и построил теории движения комет с разработкой метода определения их орбит. Провел подробный анализ всех публикаций по теории комет после И. Ньютона и Э. Галлея. В связи с предвычисленным возвращением в 1758 году периодической кометы 1682 года (позднее названной «кометой Галлея»), в 1742 году поставил перед Эйлером задачу об уточнении ее орбиты.

В 1741—1742 годах Делилю не выплачивали жалованья, и весь 1744 год решался вопрос с увольнением Делиля. От Делиля требовали по предложению императрицы Елизаветы Петровны заключения нового контракта (при этом с выплатой 6000 рублей на приобретение новых инструментов), но Делиль с подписанием контракта медлил.

В 1745 году вышел «Атлас Российский», содержащий 20 листов с картами. Часть составленных карт Делиль отправил во Францию, и наряду с другими конфликтами в Академии и на фоне возобновившейся в 1747 году старой вражды Делиля с канцелярией Академии новый президент Академии Разумовский (1728—1803) постановил в январе 1747 года уволить Делиля из Академии, поскольку срок его контракта истёк 23 января и он не был возобновлен. Однако 26 марта Делиль был назначен почётным членом Академии с обязанностью служить Академии, находясь во Франции, и назначением, начиная с 24 марта 1747 года, пенсии 200 рублей в год, что являлось для того времени приличной суммой.

22 января 1747 года Делиль покинул Петербург и вернулся в Париж, передав дела по обсерватории академику Х. Н. Винсгейму. Там он продолжил научную работу и преподавание, воспитав немало учеников (среди которых были астрономы Жозеф Лаланд и Шарль Мессье). В частности, Делиль руководил наблюдениями за прохождениями Венеры по диску Солнца в 1761 и 1769 годах и составил на основании своего метода карту видимости этого явления.

В том же 1747 году в ночь с 4 на 5 декабря обустроенная Делилем в здании Кунсткамеры обсерватория сгорела со всеми инструментами.

Работа в Париже и последние годы жизни[править]

В Париж Делиль вернулся через Швецию и Данию 15 сентября 1747 года знаменитым и с некоторой суммой денег, которой хватило на обустройство в отеле Клюни новой обсерватории с большим пассажным инструментом, где и продолжил наблюдения. Позднее эту обсерваторию использовал для наблюдений французский астрономом Шарль Мессье (1730—1817). По возвращении во Францию Делиль возобновил преподавание в Королевском колледже с жалованьем 900 ливров в год, где работал до 1761 года.

Находясь в Париже, Делиль отказывался писать научные отчёты в канцелярию Петербургской академии, что полагалось иностранному члену Академии, и в 1748 году его исключили из числа академиков и лишили пенсии, а русскому посланнику во Франции были даны инструкции потребовать от Парижской Академии наук и правительства Франции применить санкции против Делиля и добиться запрета на печатание Делилем материалов о России без разрешения Санкт-Петербургской академии, а также вернуть в Россию им материалы.

Парижская академия отказалась выполнить эти требования, и они не были восприняты кругами европейских учёных. Как результат, в течение ряда лет крупные ученые-иностранцы категорически отказывались даже от самых лестных предложений Петербургской академии. В период с 1748 по 1766 годы ни один маститый зарубежный ученый не пополнил штата Петербургской академии. Также за непочтительные выражения в частной переписке по адресу Петербургской академии наук Делиль был лишен всех почестей.

В 1752 году Делиль опубликовал сведения о камчатской экспедиции Беринга, российским правительством засекреченные[9], после чего против Делиля было выдвинуто обвинение в том, что он увёз журналы астрономических наблюдений. Граф Разумовский поручил историографу Миллеру написать опровержение к работе Делиля. Впоследствие Миллер раскаивался за выбранный оскорбительный тон опровержения[2].

В 1754 году король Франции Людовик XV купил у Делиля собрание русских карт и рукописей, переправленных им из России. Делиль назначен географом-астрономом Морского министерства с жалованьем 3000 ливров и пожизненной рентой 2000 ливров. В настоящее время эти материалы хранятся в Париже в Национальной библиотеке, архивах Морского ведомства и прочих архивах Франции.

В 1760 году, когда ожидалось прохождение Венеры по диску Солнца в 1761 году, Делиль предложил международному научному сообществу программу скоординированных действий с целью определения параметров земной орбиты (уточнения значения астрономической единицы). Делиль указал на карте места, где целесообразно оборудовать станции для наблюдения транзита. Ввиду Семилетней войны (1756—1763) программа реализована не была. Предложил программу организации наблюдения транзита Венеры в 1769 году, который ему наблюдать уже не было суждено.

Здоровье Делиля стало ухудшаться с 1758 года. В 1763 году Делиль отошел от дел, уединившись в аббатстве Святой Женевьевы, где и умер в бедности и всеми забытый. Смерть настигла Делиля в результате апоплексического удара 11 сентября 1768 года в Париже.

Детей у Делиля в браке с Марией-Магдалиной Ле-Дануа не было[1].

Температурная шкала Делиля[править]

В 1732 году Делиль предложил термометр с ртутью в качестве рабочей жидкости. За 0 шкалы была выбрана температура кипения воды, а за 1 градус — изменение температуры, вызывающее уменьшение объёма ртути на одну стотысячную. По шкале Делиля температура таяния льда составила 2400 градусов, то есть шкала по сравнению с привычной в настоящее время шкалой Цельсия оказалась перевернутой.

Ввиду избыточности шкалы зимой 1738 года коллега Делиля по Петербургской академии медик Иосия Вейтбрехт (1702—1747) уменьшил число ступеней от температуры кипения до температуры замерзания воды до 150 градусов. Михаил Ломоносов «перевернул» шкалу, расположив 0 в точке замерзания воды, а 150 градусов — в точке её кипения. Температурной шкалой Делиля пользовались в России весь XVIII век и до середины XIX века, пока она не была окончательно отменена в 1870 году и её не сменила шкала Цельсия[10].

Обозначение градуса Делиля — °De.

Звания Жозефа Делиля[править]

В течение жизни Жозеф Делилю присваивался ряд почётных званий[1]:

24 марта 1714 — адъюнкт Парижской академии наук.

1724 — член Лондонского Королевского общества.

8 июля 1725 — член Петербургской академии наук.

1725 — профессор астрономии Петербургской академии наук.

23 января 1747 — лишен звания члена Петербургской академии наук.

24 марта 1747 года — иностранный почётный член Петербургской академии наук.

25 июня 1748 — лишен звания иностранного почётного члена Петербургской академии наук.

1749 — иностранный член Шведской королевской академии наук.

Также, Жозеф Делиль являлся членом ряда академий наук: Берлинской, Болонской, Упсальской, Руанской академии наук, литературы и искусств, и академии «Леопольдина».

Заслуги Делиля и признание[править]

Разработал одобренный императрицей Елизаветой Петровной регламент Академии с подразделением по наукам.

Ж. Н. Делиль сделал весьма много для создания научной астрономии в России, однако его роль в развитии картографии ограничилась лишь рядом проектов составления карт на базе триангуляции, оказавшихся в то время невыполнимыми из-за ограниченности времени и средств.

Наблюдал солнечные и лунные затмения, покрытия звёзд и планет Луной, изучал пятна на Солнце, определял диаметры Солнца, Луны и планет. Изучал дифракцию света, открыл ряд закономерностей. Изучал и переводил на европейские языки труды учёных Востока (в частности, зидж Улугбека — средневековый звёздный каталог, изданный султаном Улугбеком в 1437 году.

Делиль предложил объяснение явлению радуги преломлением солнечного света каплями воды в облаках.

Им предложен способ определения параллакса Солнца (угла, под которым со среднего расстояния Солнца виден экваториальный радиус Земли) по наблюдениям моментов соприкосновения Венеры с диском Солнца из двух пунктов на экваторе с разнесёнными долготами.

В академии Леопольдина было принято давать каждому члену какое-либо прозвище, соответствующее его характеру и склонностям. Ж. Н. Делиль получил прозвище «Архимед», которое за ним закрепилось.

Круг интересов Делиля был широк — помимо рукописей, он коллекционировал греческие и римские медали, собрал обширную библиотеку и коллекцию географических карт.

Сочинения Делиля опубликованы в Париже Академией наук, также в комментариях Санкт-Петербургской академии наук.

В честь Делиля в 1935 году назван кратер AS15-M-2332 в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны[11], также его именем назван горный массив на видимой стороне Луны поперечником около 30 км у подножия. В честь двух братьев Делилей (Гийома и Жозефа) назван астероид № 12 742, размером около 25 км в поперечнике[12].

Судьба Людовика Делиля де ла Кроера[править]

В Санкт-Петербург Жозеф Делиль приехал со своим младшим братом Людовиком Делилем де ла Кроером (ок. 1690—1741). В ряде источников указывается, что Людовик — старший брат Жозефа с годом рождения около 1685. В отличие от Гийома и Жозефа, Людовик не получил никакого образования. Дворянский титул достался ему со стороны деда, отца матери, поскольку у деда не было сыновей.

Версия, что отец, чтобы сын своим беспорядочным образом жизни не позорил родовую фамилию, сменил ему фамилию на девичью фамилию матери, несостоятельна, наследование титула регулировалось законодательством. Но с глаз подальше в Канаду Людовика отправил отец, убедившись, что духовного сана сын не достоин. В Канаде Людовик нанёс на тело татуировки Христа на груди и обеих руках по технологии татуировок американских индейцев, благодаря чему заслужил в России прозвище «расписной профессор».

Людовик служил в Канаде 17 лет, дослужившись до сержанта. По возвращению он добавил к фамилии матери родовую фамилию отца (принадлежавшего к третьему сословию), став Делилем де ла Кроером. К науке Людовик имел мало отношения, но Жозеф преподал ему начала географии и астрономии и способствовал присвоению ему звания адьюнкта астрономии Парижской академии наук.

В Петербурге с начала 1727 года Людовик — экстраординарный академик. Когда коллеги Делиля по Санкт-Петербургской академии заподозрили неладное, Людовик был отстранён от ответственной работы и по предложению Жозефа 29 марта 1727 года направлен в Архангельск и Лапландию для обсерваций и замеров, астрономических и физических. В поездке Людовика сопровождали переводчик и служитель[13].

Людовик определил широту нескольких населенных пунктов Кольского полуострова и нескольких городов Архангельской губернии (всего 14 населенных пунктов), и определил долготу Архангельска с ошибкой в 1,5 градуса, тем самым почти на всех картах XVIII века заметно преувеличена ширина Белого моря. Были проведены наблюдения северного сияния.

В Санкт-Петербург Людовик вернулся в феврале 1730 года. Жозефу пришлось перехватить брата в Шлиссельбурге, чтобы его отчёты не попали в Академию. На исправление отчётов у Жозефа ушло несколько лет, лишь после этого они были представлены в Академию. Среди вывезенных Жозефом во Францию двухтомное описание работ, выполненных Делилем де ла Кройером в 1727—1730 годах[7].

В 1733 году Людовик отправился в Сибирь в составе Второй Камчатской экспедиции, с особыми полномочиями и правом никому не подчиняться и отчитываться только перед Академией. Прошение об участии в экспедиции Людовик подавал за год до ее начала, в июле 1732 года. По дороге в Иркутске Людовик в июле/августе 1735 года женился на Марии Дмитриевне Татариновой (ок. 1714-fl. 1755).

В Петропавловской гавани Людовик впервые в истории определил географическую долготу места и сообщил ее Берингу 20 мая 1741 года. Определение, как и многие другие наблюдения де ла Кроера, оказалось неточным. Вместе с Красильниковым де Кроер определил долготы Казани, Тобольска, Кяхты. А вскоре два маленьких корабля Второй Камчатской экспедиции пустились в Тихий океан на поиски земли Жуана да Гамы и к берегам Америки.

На поиск Американского материка Людовик, не желая возвращаться в столицу, самовольно отправился в 1741 году на пакетботе капитана-командора Чирикова «Св. Павел». В плавании Людовик, как и большинство членов экипажа, заболел тяжелейшей цингой и умер 10 октября 1741 года на корабле перед выходом на берег, при возвращении в Авачинскую гавань. Смерь наступила внезапно, по современным предположениям, от инфаркта или инсульта. По свидетельствам современников, в плавании Людовик употреблял «горячительные напитки», настоянные на травах, спасаясь от цинги. Похоронен в Петропавловск-Камчатском. Взятые в долг Людовиком у Миллера деньги остались не возвращёнными[14].

Людовик располагал картой своего брата Жозефа 1733 года, на которой был изображен мифический Анианский пролив, якобы открытый в 1640 году вице-адмиралом Варфоломеем де Фонте, через который, а также систему глубоких морских заливов и проливов, озёр, которыми покрыт материк Америки к северу от Калифорнии примерно на 50 градусов северной широты, можно было попасть из Тихого океана прямо в Гудзонов залив и Атлантику. Тем самым открывался морской путь, соединяющий Тихий и Атлантический океаны без захода в Северный Ледовитый океан[15]. В ряде источников составление этой неверной, но отвечающей географическим представлениям того времени карты ошибочно приписывается Людовику Делилю.

На подобных же фантастических картах изображалась огромная земля, связывающая Японию с Америкой, якобы находившаяся примерно на месте Курильских островов. Примером подобной карты является опубликованная в 1753 году Жозефом Делилем карта «открытий» адмирала де Фонте[5][16]. В настоящее время считается, что никакого адмирала де Фонте не существовало. Подобной же картой с изображением несуществующих земель руководствовался Пётр I, выдавая инструкцию Первой Камчатской экспедиции Беринга. Доказательство, что Земля да Гамы не существует, являлось одним из важных результатов плавания 1741 года. Окончательно эту «землю» зачислили в несуществующие лишь к XIX веку[17].

Жозеф после смерти брата Людовика впоследствии упоминал его как соавтора открытий Чирикова и Беринга[9]. Сын Людовика и Марии Татариновой, Николай Людвигович Делиль де ла Кроер (1740—1795), стал видным горным инженером в чине коллежского советника. Увидеть отца ему не довелось.

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Делиль Жозеф-Никола (Осип Николаевич или Иосиф-Николай) (Delisle Joseph-Nicolas/ Joseph-Nicolas De L'Isle).. Проверено 19 мая 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Делиль, Иосиф-Николай (8-04-2022).

- ↑ 3,0 3,1 Верн Ж. История великих путешествий: В трех книгах. Книга вторая: Мореплаватели XVIII века / Пер. с фр. Т. Л. и В. И. Ревинских. — М.: ТЕРРА, 1993. — С. 10. — 526 с. — ISBN 5-85255-237-2.

- ↑ Joseph-Nicolas Delisle (англ.). Проверено 20 мая 2024.

- ↑ 5,0 5,1 Соколов, А. П. Северная экспедиция. 1733-1743. Приложения. Объяснения карты Делиля. ИЗВЕСТИЕ О новой ландкарте, на которой представлен Восточный океан, с показанием ближайшаго пути между Азиею и Америкою. Сочинение Астронома Иосифа Делиля. — СПб., 1851. — 5 л. карт, 271 с.

- ↑ 6,0 6,1 Невский В. Примечания // Верн Ж. История великих путешествий: В трех книгах. Книга вторая: Мореплаватели XVIII века : книга. — М.: ТЕРРА, 1993. — ISSN 5-85255-237-2.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Новые данные о российских картографических материалах XVIII - нач. XIX вв. во Франции // Вопросы истории естествознания и техники : журнал. — 2005. — № 3.

- ↑ Пекарский П. П. Путешествiе академика Николая Iосифа Делиля въ Березовъ въ 1740 году. — Санкт-Петербург: Издательство Типография Императорской Академии Наукъ, 1865. — 84 с.

- ↑ 9,0 9,1 Joseph Nicolas Delisle Explication de la carte des nouvelles decouvertes au nord de la mer du Sud. — Paris: Publisher Jean Desaint & Charles Saillant, 1752.

- ↑ Раков Э. Г. Долгий путь термометров. Реомюр и Делиль // Химия "ПС" : журнал. — Издательский дом «Первое сентября», 2008.

- ↑ Вид на кратер Делиль. The U.S. National Archives (30/07/1971 - 02/08/1971). Проверено 11 мая 2024.

- ↑ Delisle (англ.). Проверено 11 мая 2024.

- ↑ Делиль де ла Кройер Людовик. Проверено 19 мая 2024.

- ↑ Миллер Герард Фридрих Материалы для истории Императорской академии наук. — Санкт-Петербург: Тип. Императорской акад. наук, 1885. — Т. 6. История Академии наук Г.-Ф. Миллера : с продолжениями И.-Г. Штриттера : (1725-1743). - 1890. — 635 с.

- ↑ A letter from BARTHOLOMEW de FONTE, Vice-Admiral of Peru and Mexico: giving an ABSTRACT of his VOYAGE from Lima in Peru, to prevent or seize upon any Ships who should attempt to find a NORTH-WEST PASSAGE to the South-Sea (англ.). Проверено 10 мая 2024.

- ↑ Joseph Nicolas Delisle Nouvelles cartes des decouvertes de l'Amiral de Fonte, et autres navigateurs espagnols, portugais, anglois, hollandois, françois & russes, dans les mers septentrionales, avec leur explication; qui comprend, l'histoire des voyages, tant par terre que par mer, dans la partie septentrionale de la terre, les routes de navigation. — Paris, 1753. — 65 с.

- ↑ Владимир Веретенников Ненастоящие места на географических картах: 4 мифические земли, которые безуспешно искали отважные путешественники (29 мая 2023). Проверено 19 мая 2024.

Литература[править]

Невская, Н. И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. Биографический справочник / Отв. ред. К. Ф. Огородников. — Л.: Наука : Ленингр. отд-ние, 1984. — 238 с. — (В надзаг.: АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. Научные школы в Астрономии).

Ссылки[править]

CORRESPONDANCE JOSEPH-NICOLAS DELISLE (18E SIÈCLE). Переписка Жозефа Никола Делиля (18 век).

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Делиль, Жозеф Никола», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Делиль,_Жозеф_Никола» «https://znanierussia.ru/articles/Делиль,_Жозеф_Никола». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|