Магнитное поле Земли (ОГЭ-ЕГЭ)

Магни́тное по́ле Земли́ или геомагни́тное по́ле — магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками. Предмет изучения геомагнетизма. Появилось 4,2 млрд лет назад[1].

Строение и характеристики магнитного поля Земли[править]

Собственное магнитное поле Земли (геомагнитное поле) можно разделить на cледующие основные части[2]:

- главное поле;

- поля мировых аномалий;

- внешнее магнитное поле.

Главное поле[править]

Более чем на 90 % состоит из поля, источник которого находится внутри Земли, в жидком внешнем ядре, — эта часть называется главным, основным или нормальным полем[3][4]. Оно аппроксимируется в виде ряда по гармоникам — ряда Гаусса, а в первом приближении вблизи поверхности Земли (до трёх её радиусов) близко к полю магнитного диполя, то есть имеет такой вид, как будто земной шар представляет собой полосовой магнит с осью, направленной приблизительно с севера на юг[2][5][3][6][7]. Центр этого диполя смещён относительно центра Земли, а ось наклонена к оси вращения Земли на угол около 10°. На такой же угол отстоят от соответствующих географических полюсов геомагнитные полюса — точки пересечения оси диполя с поверхностью Земли[4]. Их положение в различные моменты времени вычисляется в рамках той или иной модели магнитного поля, определяющей тем или иным образом первые три коэффициента в ряду Гаусса[3]. Эти глобальные модели, такие как Международное геомагнитное аналитическое поле (International Geomagnetic Reference Field, IGRF)[8] и Всемирная магнитная модель[9], создаются различными международными геофизическими организациями, и каждые 5 лет утверждаются и публикуются обновлённые наборы коэффициентов Гаусса, определяющих все данные о состоянии геомагнитного поля и его параметрах[4]. Так, согласно модели WMM2015, северный геомагнитный полюс (по сути это южный полюс магнита) имеет координаты 80,37° с. ш. и 72,62° з. д., южный геомагнитный полюс — 80,37° ю. ш., 107,38° в. д., наклон оси диполя относительно оси вращения Земли — 9,63°[3][10]. Перпендикулярная магнитной оси окружность поверхности Земли, на которой чётко сбалансированная магнитная стрелка останется абсолютно горизонтальной, называется магнитным экватором.

Поля мировых аномалий[править]

Реальные силовые линии магнитного поля Земли, хотя в среднем и близки к силовым линиям диполя, отличаются от них местными нерегулярностями, связанными с наличием намагниченных пород в коре, расположенных близко к поверхности. Из-за этого в некоторых местах на земной поверхности параметры поля сильно отличаются от значений в близлежащих районах, образуя так называемые магнитные аномалии[2][4][6][7]. Они могут накладываться одна на другую, если вызывающие их намагниченные тела залегают на разных глубинах.

Существование магнитных полей протяжённых местных областей внешних оболочек Земли приводит к тому, что истинные магнитные полюса — точки (вернее, небольшие области), в которых силовые линии магнитного поля абсолютно вертикальны, — не совпадают с геомагнитными, при этом они лежат не на самой поверхности Земли, а под ней[4][3][5]. Координаты магнитных полюсов на тот или иной момент времени также вычисляются в рамках различных моделей геомагнитного поля путём нахождения итеративным методом всех коэффициентов в ряду Гаусса. Так, согласно актуальной модели WMM, в 2015 г. северный магнитный полюс находился в точке 86° с. ш., 159° з. д., а южный — 64° ю. ш., 137° в.д[3]. Значения актуальной модели IGRF12 немного отличаются: 86,3° с. ш., 160° з. д., для северного полюса, 64,3° ю. ш., 136,6° в. д. для южного[10].

Соответственно, магнитная ось — прямая, проходящая через магнитные полюса, — не проходит через центр Земли и не является её диаметром[5][6].

Положения всех полюсов постоянно смещаются — геомагнитный полюс прецессирует относительно географического с периодом около 1200 лет[2].

В начале XXI века скорость смещения северного магнитного полюса увеличилась с 15 км/год до 55 км/год (2 мм/с)[11].

Внешнее магнитное поле[править]

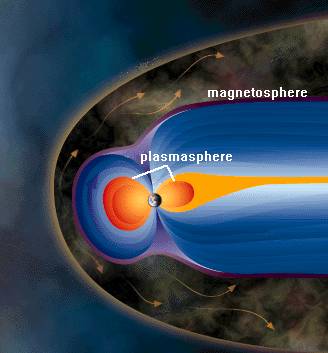

Определяется источниками в виде токовых систем, находящимися за пределами земной поверхности, в её атмосфере[2][4]. В верхней части атмосферы (100 км и выше) — ионосфере — её молекулы ионизируются, формируя плотную холодную плазму, поднимающуюся выше, поэтому часть магнитосферы Земли выше ионосферы, простирающаяся на расстояние до трёх её радиусов, называется плазмосферой. Плазма удерживается магнитным полем Земли, но её состояние определяется его взаимодействием с солнечным ветром — потоком плазмы солнечной короны[12].

Таким образом, на большем удалении от поверхности Земли магнитное поле несимметрично, так как искажается под действием солнечного ветра: со стороны Солнца оно сжимается, а в направлении от Солнца приобретает «шлейф», который простирается на сотни тысяч километров, выходя за орбиту Луны[2]. Эта своеобразная «хвостатая» форма возникает, когда плазма солнечного ветра и солнечных корпускулярных потоков как бы обтекают земную магнитосферу — область околоземного космического пространства, ещё контролируемую магнитным полем Земли, а не Солнца и других межпланетных источников[2][4][6][7]; она отделяется от межпланетного пространства магнитопаузой, где динамическое давление солнечного ветра уравновешивается давлением собственного магнитного поля. Подсолнечная точка магнитосферы в среднем находится на расстоянии 10 земных радиусов R⊕; при слабом солнечном ветре это расстояние достигает 15—20 R⊕, а в период магнитных возмущений на Земле магнитопауза может заходить за геостационарную орбиту (6,6 R⊕)[2]. Вытянутый хвост на ночной стороне имеет диаметр около 40 R⊕ и длину более 900 R⊕; начиная с расстояния примерно 8 R⊕, он разделён на части плоским нейтральным слоем, в котором индукция поля близка к нулю[2][4][6][7].

Геомагнитное поле вследствие специфической конфигурации линий индукции создаёт для заряженных частиц — протонов и электронов — магнитную ловушку. Оно захватывает и удерживает огромное их количество, так что магнитосфера является своеобразным резервуаром заряженных частиц. Общая их масса, по различным оценкам, составляет от 1 кг до 10 кг. Они формируют так называемый радиационный пояс, охватывающий Землю со всех сторон, кроме приполярных областей. Его условно разделяют на два — внутренний и внешний. Нижняя граница внутреннего пояса находится на высоте около 500 км, его толщина — несколько тысяч километров. Внешний пояс находится на высоте 10—15 тыс. км. Частицы радиационного пояса под действием силы Лоренца совершают сложные периодические движения из Северного полушария в Южное и обратно, одновременно медленно перемещаясь вокруг Земли по азимуту. В зависимости от энергии они совершают полный оборот вокруг Земли за время от нескольких минут до суток[6].

Магнитосфера не подпускает к земле потоки космических частиц[7]. Однако в её хвосте, на больших расстояниях от Земли, напряжённость геомагнитного поля, а следовательно, и его защитные свойства, ослабляются, и некоторые частицы солнечной плазмы получают возможность попасть вовнутрь магнитосферы и магнитных ловушек радиационных поясов. Хвост таким образом служит местом формирования потоков высыпающихся частиц, вызывающих полярные сияния и авроральные токи[2]. В полярных областях часть потока солнечной плазмы вторгается в верхние слои атмосферы из радиационного пояса Земли и, сталкиваясь с молекулами кислорода и азота, возбуждает их или ионизирует, а при обратном переходе в невозбуждённое состояние атомы кислорода излучают фотоны с длинами волн λ = 0,56 мкм и λ = 0,63 мкм, ионизированные же молекулы азота при рекомбинации высвечивают синие и фиолетовые полосы спектра. При этом наблюдаются полярные сияния, особенно динамичные и яркие во время магнитных бурь. Они происходят при возмущениях в магнитосфере, вызванных увеличением плотности и скорости солнечного ветра при усилении солнечной активности[7][6].

Параметры поля[править]

Наглядное представление о положении линий магнитной индукции поля Земли даёт магнитная стрелка, закреплённая таким образом, что может свободно вращаться и вокруг вертикальной, и вокруг горизонтальной оси (например, в кардановом подвесе), — в каждой точке вблизи поверхности Земли она устанавливается определённым образом вдоль этих линий.

Поскольку магнитные и географические полюса не совпадают, магнитная стрелка указывает направление с севера на юг только приблизительно. Вертикальную плоскость, в которой устанавливается магнитная стрелка, называют плоскостью магнитного меридиана данного места, а линию, по которой эта плоскость пересекается с поверхностью Земли, — магнитным меридианом[5][7]. Таким образом, магнитные меридианы — это проекции силовых линий магнитного поля Земли на её поверхность, сходящиеся в северном и южном магнитных полюсах[13]. Угол между направлениями магнитного и географического меридианов называют магнитным склонением. Оно может быть западным (часто обозначается знаком «−») или восточным (знак «+») в зависимости от того, к западу или востоку отклоняется северный полюс магнитной стрелки от вертикальной плоскости географического меридиана[5][6][7].

Далее, линии магнитного поля Земли, вообще говоря, не параллельны её поверхности. Это означает, что магнитная индукция поля Земли не лежит в плоскости горизонта данного места, а образует с этой плоскостью некий угол — он называется магнитным наклонением[5][7]. Оно близко к нулю лишь в точках магнитного экватора — окружности большого круга в плоскости, которая перпендикулярна к магнитной оси[3].

Магнитное склонение и магнитное наклонение определяют направление магнитной индукции поля Земли в каждом конкретном месте. А численное значение этой величины можно найти, зная наклонение и одну из проекций вектора магнитной индукции — на вертикальную или горизонтальную ось (последнее оказывается более удобным на практике). Таким образом, три этих параметра — магнитное склонение, наклонение и модуль вектора магнитной индукции (либо вектора напряжённости магнитного поля ) — полностью характеризуют геомагнитное поле в данном месте. Их точное знание для максимально большого числа пунктов на Земле имеет чрезвычайно важное значение[5][7]. Составляются специальные магнитные карты, на которых нанесены изогоны (линии одинакового склонения) и изоклины (линии одинакового наклонения), необходимые для ориентации с помощью компаса[7].

В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мкТл (0,25—0,65 Гс) и сильно зависит от географического положения[3]. Это соответствует средней напряжённости поля около 0,5 Э (40 А/м)[2]. На магнитном экваторе её величина около 0,34 Э, у магнитных полюсов — около 0,66 Э. В некоторых районах (магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает: в районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 Э[6].

Магнитный дипольный момент Земли на 2015 год составлял 7,72·1025 Гс·см³ (или 7,72·1022 А·м²), уменьшаясь в среднем за последние десятилетия на 0,007·1025 Гс·см³ в год[10].

Примечания[править]

- ↑ Ученые в США выяснили, что магнитное поле Земли на 700 млн лет старше, чем считалось. Архивировано из первоисточника 3 августа 2015. Проверено 2 августа 2015.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Эдвард Кононович Магнитное поле Земли. Энциклопедия Кругосвет: Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. Архивировано из первоисточника 21 марта 2009. Проверено 2017-04-26 .

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Geomagnetism Frequently Asked Questions англ.. National Centers for Environmental Information (NCEI). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2019. Проверено 23 апреля 2017.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 А. И. Дьяченко Магнитные полюса Земли. — Москва: Издательство Московского центра непрерывного математического образования, 2003. — 48 с. — ISBN 5-94057-080-1.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Электричество и магнетизм // Элементарный учебник физики / под ред. Г.С. Ландсберга. — 16. — Физматлит, 2016. — Т. 2. — 488 с. — ISBN 978-5-9221-1610-7, 978-5-9221-1501-8.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 В.В. Жилко, Л.Г. Маркович 47. Магнитное поле Земли. Радиационные пояса Земли // Физика: учеб. пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения с 12-летнми сроком обучения (базовый и повышенный). — Минск: Нар. Асвета, 2008. — С. 189—192.

- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино Магнитное поле Земли. Радиационные пояса Земли // Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Под ред. К. С. Фарино. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 2004. — С. 356—359.

- ↑ International Geomagnetic Reference Field англ.. International Union of Geodesy and Geophysics (2014-12-22). Архивировано из первоисточника 1 мая 2017. Проверено 2017-04-26 .

- ↑ The World Magnetic Model англ.. National Centers for Environmental Information (NCEI). Архивировано из первоисточника 30 апреля 2017. Проверено 26 апреля 2017.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 Magnetic North, Geomagnetic and Magnetic Poles англ.. World Data Center for Geomagnetism, Kyoto. Архивировано из первоисточника 9 февраля 2019. Проверено 27 апреля 2017.

- ↑ Северный магнитный полюс стремится в Сибирь. Что это значит?. Архивировано из первоисточника 23 ноября 2021. Проверено 23 ноября 2021.

- ↑ D.L. Gallagher The Earth's Plasmasphere англ.. NASA. Архивировано из первоисточника 22 января 2017. Проверено 23 апреля 2017.

- ↑ Магнитный меридиан. Словарь по естественным наукам. Архивировано из первоисточника 21 января 2012.[недоступная ссылка] Проверено 2010-07-20 .

Литература[править]

- Петров В. Магнитное поле Земли: история, эволюция и прогнозы рус. // Наука и жизнь. — 2021. — № 8. — С. 74—89.

- Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г. Справочник по элементарной физике. — М.: Наука, 1976.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. — М. : Физматлит, 2014.

- Короновский Н. В. Магнитное поле геологического прошлого Земли. // Соросовский образовательный журнал, № 5, 1996, с. 56—63

Ссылки[править]

Карты смещения магнитных полюсов Земли за период с 1600 по 1995 год[править]

Прочая информация по теме[править]

- Инверсии магнитного поля в геологической истории Земли

- Влияние инверсии магнитного поля на климат и эволюцию жизни на Земле.

- Броунов П. И. Магнитные наблюдения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- Текущая информация о состоянии магнитного поля Земли на территории Украины

- Российские учёные перевернули представление о строении Земли

↑ | |

|---|---|

| История Земли | |

| Физические свойства Земли | |

| Оболочки Земли | |

| География и геология | |

| Окружающая среда | |

| См. также | |

| |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Магнитное поле Земли (ОГЭ-ЕГЭ)», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |