Женщины в Карфагене

Женщины в Карфагене — положение и роль женщин в Карфагенской державе и Карфагене[1][2].

Общие сведения[править]

Карфаген населяли разные народы — пунийцы/финикийцы, карфагенские евреи/тунисские евреи, ливиофиникийцы, нумидийцы, берберы, греки, римляне, а ныне там живут тунисские арабы, многие из которых — арабизированные берберы. У этих народов положение женщин очень сильно варьируется.

Пуническая эпохи[править]

В древнем Карфагене женщины играли большую, и даже решающую роль, что указывает на матриархальные тенденции Финикии.

Так, основательницей и первой царицей Карфагена была Элисса, дочь царя Тира, хитрая и активная женщина. Любопытно, что по пути в Африку, она взяла с собой большое число девушек с Кипра, чтобы повысить рождаемость в будущей колонии. Здесь бросается в глаза либо неуверенность в том, что в Африке найдутся жёны для колонистов, либо, и этого нельзя исключать, колонистам нужны были финикиянки (на Кипре издавна селились финикийцы), что может указывать на некое определение этноса детей по матери (впрочем, в таком трактовании нет уверенности).

Правда, в дальнейшем в пуническом Карфагене правили мужчины (если не считать легендарной Ясписи), но женщины всё-таки мелькали на страницах истории этой державы.

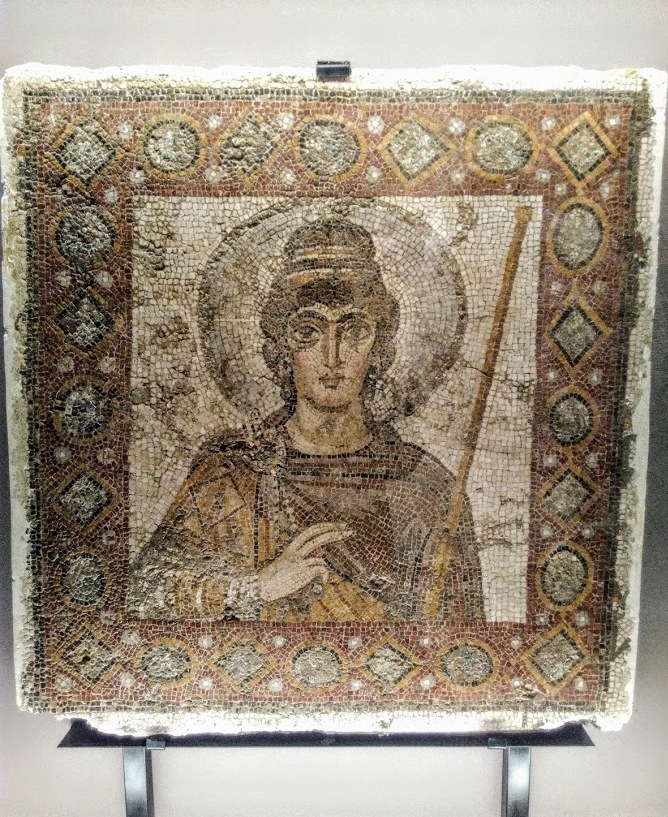

Женские лица часто изображались на карфагенских монетах. Они не подписаны, и одни учёные полагают, что это изображение Элиссы, а другие думают, что это изображение богинь — Тиннит, возможно Астарты и т. д. Эти монеты дают представление о причёсках и украшениях карфагенских модниц.

Наши сведения относительно положения пунических женщин почерпнуты нами из двух археологических источников: из раскопок в тофетах и в некрополях.

В результате этих исследований было установлено, что карфагенские женщины пользовались некоторой свободой, так как они могли от себя лично осуществлять жертвоприношения. И те же самые надписи свидетельствуют о том, что женщины, каково бы ни было их происхождение, высокое или низкое, никогда не упускали возможности указать своих предков по восходящей линии. Кроме дочерей и жен рáбов и шофетов, встречались женщины из семей ремесленников (врачей, поваров, плотников, столяров, парфюмеров и пр.), вольноотпущенников и даже рабов. В противоположность эпитафиям, в которых покойницы идентифицируются по отношению к их мужьям и отцам, в надписях, составленных женщинами на вотивных стелах, указывалась исключительно их собственная генеалогия, имена и предки со стороны супруга встречались крайне редко. Эта характерная особенность породила несколько гипотез, некоторые из них были основаны на предположении, что эти посвящения были составлены по случаю принесения в жертву ребенка. Итак, если согласиться с той точкой зрения, что тофет был предназначен для захоронения останков детей, умерших до достижения взрослого возраста, что подтверждается археологическими данными и эпиграфикой, то тогда можно допустить, что мужчины, составлявшие посвящения, были отцами умерших детей и осуществляли ритуал от имени семьи и что посвящение составлялось женщиной только в том случае, если муж отсутствовал или умер.

Среди вотивных стел, многие из которых были воздвигнуты женщинами, в посвящениях указывались лишь предки по женской линии.

Судя по редким надписям, упоминающим профессии или функции, которые могли исполнять женщины, можно сказать, что сфера приложения их сил было достаточно широкой. Кроме того что они могли быть служанками, то есть выполнять самые разные обязанности (простой служанки, кормилицы, кухарки и пр.), карфагенские женщины были заняты и в религиозной сфере, их обязанности простирались от «служанки божества» до руководства жреческими коллегиями («верховная жрица», возглавлявшая не только жриц, но иногда и жрецов, если только это последнее утверждение не обусловлено ошибкой переписчика), не говоря уж о том, что среди них было большое количество обычных жриц. В одной надписи говорится о некой Шибуле, которая была «городской торговкой».

Хотя были и жрицы, но как минимум не во все храмы впускали женщин (Силий Италик, III, 21—27).

Женская мода в Карфагене разнообразна, и очевидно менялась со временем. Если на плохо сохранившемся рисунке на вотивных стелах они представлены в длинном прямом платье с вуалью на голове и иногда в манто, то на других изображениях, появившихся по меньшей мере в IV в. до н. э., мы их видим в платьях из тонкой льняной (?) ткани, стянутых на талии поясом. В IV—III вв. до н. э. встречается новый элемент — нечто вроде пелерины, состоящей из трёх полос ткани. Благодаря тому что на некоторых рельефах из камня или из обожженной глины сохранились краски, учёные сделали вывод, что карфагенские женщины любили яркие цвета, особенно голубой (или синий) и красный.

Карфагенянки также любили украшать свою одежду перьями экзотических птиц, о чём свидетельствует изображение жрицы на саркофаге из Карфагена, чьи бедра и ноги скрывали два крыла.

Что касается убранства волос, то оно характеризовалось разнообразием. Иногда волосы свободно падали на плечи, иногда их закладывали за уши или стягивали на затылке в пучок. Карфагенские женщины любили демонстрировать свои украшения. Серьги с коническими подвесками, которые носила жрица, изображенная на саркофаге, найденном в Карфагене, были очень тонкой работы. Диадемы, колье, кольца, браслеты, надеваемые на запястья и лодыжки, а также богато декорированные пояса дополняли ее одеяние.

Если судить по статуям на крышках саркофагов, то из обуви карфагенянки предпочитали сандалии на более или менее толстой подошве.

Найдены даже коробочки для румян.

Браки были обычно моногамные, редко упоминаются в надписях случаи двоежёнства.

Хотя Элисса отказалась выйти замуж за местного царька, но пунийцы вступали в смешанные браки. Например, известно о браках карфагенских женщин с сицилийскими греками.

В описании Ливийской войны сообщается, что у иностранных наёмников были семьи в Карфагене, так что карфагенянки и с ними вступали в смешанные браки.

Также известно, что Баркиды, в частности Гамилькар Барка, выдавали дочерей за нумидийских правителей, чтобы тем самым, крепче привязать их к себе (см. Софонисба, Саламбо).

Римский поэт Тит Макций Плавт в сочинении «Пуниец» рассказывает, как некий карфагенянин Ганнон отправляется на поиски своих похищенных дочерей.

В ходе Третей Пунической войны, когда город был осаждён, женщины не только жертвовали свои волосы для производства катапульт, но и проявляли жертвенность, как поступила жена Гасдрубала.

Римская эпоха[править]

В римском Карфагене женщины с лёгкой руки местных церковных писателей прослыли развратными. Позже появилось представление о религиозной проституции карфганенянок. Оснований так считать немного. Известно, что в городе Сикка был центр религиозной проституции. Там служительницы Венеры (Афродиты, Астарты) занимались «священной проституцией». Валерий Максим говорит (II, б, 15) о храмовой проституции в Сикке, но насколько это можно экстраполировать на собственно карфагенянок, неясно.

Религиозная проституция была распространена на древнем Ближнем Востоке, но в первоисточниках о Древнем Карфагене о ней до римского времени нечего конкретного не сообщается. Тем не менее, эпиграфические источники показывают, что «священные проститутки» у финикиян назывались уламмат ('lmt — буквально «половозрелая девушка») или имматаштарт ('mt 'štrt — «служанки Аштарт»).

Упоминается сестра Септимия Севера, которая так и не выучила латынь, и Север отослал её из Рима.

Некоторые карфагенянки сыграли определённую роль в распространении христианства (христианские мученицы Фелицитата и Перпетуя).

Иудео-берберская эпоха[править]

Последней царицей Карфагена называют Кахину. Некоторое время она сумела объединить берберов, евреев и христиан в войне с арабами.