Финикийцы в Африке

Финикийцы в Африке — финикийские колонии и сообщества на территории Африки. Само название этого материка связывается с финикийцами. Они не только основали много африканских городов, существенная часть которых существует и поныне, но и первыми совершили морское путешествие вокруг Африки.

Наименование[править]

По одной из версий слово «Африка» по мнению ряда учёных восходит к финикийскому «афар», означающее «пыль»[1][2][3] (намёк на засушливый климат). Более правдоподобную версию высказал Малх Клеодемус, по которому, Афер — это сын Авраама, то есть регион назван в честь народа, который колонизировал эти берега. Иосиф Флавий, утверждал, что это название происходит от имени внука Авраама Ефера (Быт. 25:4), чьи потомки заселили Ливию. Германский историк Т. Моммзен подытоживает:

Название Afri, которое уже употребляли Энний и Катон (ср. Scipio Africanus), было конечно не греческое, а вероятнее всего, одного происхождения с названием евреев[4].

Так или иначе, после завоевания Пунических войн римляне назвали карфагенскую территорию Африкой (Africa), и это название перенесено на весь материк.

Отношения с Египтом[править]

Ханаан с древних времён был связан торговыми связями с Египтом, где выходцы из Ханаана — гиксосы — установили свою власть. Сохранилось письмо тирского царя царю Угарита по поводу гибели по пути в Египет угаритского судна. Из Ханаана в Египет ввозились корабли, лес, вероятно рыба, которой славился Тир — «богат он рыбой более, чем песком», — сказано о нём в одном египетском папирусе.

О древних торговых связях финикийцев с Египтом и Ливией сообщают Гомер и Геродот. Используя попутные течения, на таком судне можно было проделать путь от устья Нила до мыса Кармел за одни сутки; на обратную дорогу требовалось от 8 до 10 суток. Свой груз — шерсть, древесину и оливковое масло в больших глиняных кувшинах купцы хранили на палубах. Были и другие товары, которые финикияне привозили в Египет, в том числе и рабы.

И.Ш. Шифман считает, что финикияне варили стекло, научившись этому искусству у египтян. Из стекла они изготовляли орнаментированные сосуды, различные украшения, безделушки и другие изделия, считавшиеся в те времена предметами роскоши[5].

Изобретение финикийцами алфавита базировалось на египетских иероглифах.

Между Египтом и Финикей существовал «хубур», то есть торговое товарищество, также как между Финикией и Израильским царством при Соломоне. Так, Библ поддерживал тесные торговые контакты (состоял в «товариществе») с правителем Северного Египта Несубанебдедом. В египетском тексте «Путешествия Ун-Амуна в Библ» (1, 59) употреблено семитское слово «хубур», это указывает на то, что такая форма объединения сил и средств для совместных предприятий (преимущественно, видимо, торговых) была, как отмечает Ю.Б. Циркин, финикийским изобретением. Упоминается о существовании такого же «хубура» между сидонскими кораблями и неким Уректером[6].

Слава финикийских мореходов была такова, что египтяне называли корабли дальнего плавания библскими.

Геродот упоминает лагерь тирийцев (Τυρίων τό) в Мемфисе, из него же известно, что по приказу фараона Нехо II финикийские корабли совершили путешествие вокруг Африки. Тем самым, во-первых было доказано, что Африка со всех сторон кроме Синая омывается океаном, а с другой стороны оказывается, что помимо торговли, финикийцы служили в египетском флоте и армии.

О финикийском влиянии на Птолемейскую державу говорит тот факт, что во II веке до н. э. и в Александрии торжественно отмечался праздник-мистерии о страстях Адониса.

Финикийская колонизация[править]

Примерно одновременно с Гадесом финикийцы основали и колонию Ликс в северо-западной Африке. По Патеркулу (I, 2, 4), через несколько лет после Гадеса финикийцы основали Утику. Южнее Ликса, у залива, носящего греческое название Эмпорик («Торговый»), они, как пишет Страбон (XVII, 3, 2) создали несколько торговых поселений. В районе Тингиса первые следы финикийского присутствия относятся к ещё более раннему времени — к VIII в. до н. э.

Диодор Сицилийский (V, 20, 1) говорит, что финикийцы прибывали в Африку ради торговли, в то время как Саллюстий (Bell. Iugurth., XIX, 1) пишет видит в колонизации демографические и социальные причины: «Финикияне, одни ради уменьшения населения на родине, а другие из жажды власти возбудив плебс и прочих, жадных до новшеств, основали на морском побережье Африки Гиппон, Хадрумет, Лептис и другие города».

Позже финикийцы основали и множество других городов: Танжер, Оран, Икозиум, Тунет, Лептис Магна, Лептис Минор, Триполи, Аннаба, Сабрата, Гадрумет, Сеута, Константина, Мелилья, Шершель, Могадор, Русадир, Бизерту и т. д. В основном эти колонии принадлежали Тиру (например его царь Итобаал I основал город Аузу в Африке), но некоторые основаны выходцами из Сидона.

Менандр Эфесский пишет, что тирский царь Хирам Великий «пошёл в поход на жителей Утики, не плативших податей; подчинив их, он снова покорил их себе».

Около 814 г. до н. э. царица Элисса основала Карфаген, была создана Карфагенская держава. После завоеваний Малха и Магонидов возникла обширная Карфагенская Африка.

Это бла одна из крупнейших империй в истории. Римский поэт Вергилий в «Энеиде» пишет:

Город древний стоял — в нем из Тира выходцы жили, звался он Карфаген — вдалеке от Тиборского устья, против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен...

Карфагенская армия и карфагенский флот были одним из сильнейших вооружённых сил древности.

Ганнон Мореплаватель не только изучил побережье западной Африки, но и основал ряд новых городов.

Карфагеняне вели многочисленные войны, как с местными африканскими племенами, так и с греками, так и с римлянами. Первая Пуническая война и Ливийская война пошатнули власть карфагенян в Африке, но её удержали Баркиды — в первую очередь Гамилькар Барка, сын которого Ганнибал Барка стал одним из самых знаменитых полководцев в истории.

Карфагеном правили суффеты, имелся сенат, а также определённая государственная система управления и сбора налогов, угнетавшая покорённые африканские племена и другие финикийские колонии.

Армия имела сложную систему управления, мощное по тем временам вооружение, зачастую в ней служили наёмники.

Даже после Второй Пунической войны под сильным финикийско-пуническим влиянием находилась Нумидия и Мавретания.

Между финикийцами и народами Северной Африки происходили смешанные браки, возник термин ливофиникийцы.

Финикийцы занимались в Африке торговлей, ремёслами, добычей полезных ископаемых, рыболовством, сельским хозяйством, кораблестроением и прочими видами деятельности, в том числе и научной работой, например они изобрели квадрирему. В Карфагене были библиотеки, существовала карфагенская литература (почти вся она погибла, остались лишь фрагменты труда Магона по агрономии и Перипл Ганнона), были там и историки и философы, один их которых Гасдрубал-Клитомах достиг признания даже в Афинах.

При римлянах[править]

Третья Пуническая война завершилась гибелью Карфагена, но многие другие финикийские города уцелели, а некоторые даже достигли при римлянах расцвета, например Лептис Магна.

Римляне назвали африканскую провинцию Африкой (Africa Proconsularis, при арабах Ифрика), со временем это название сменило древнее именование континента — Ливия.

После административной реформы Диоклетиана провинция была разделена на две провинции: северную часть — Africa Zeugitana, управляемую проконсулом, и Africa Byzacena — южную часть. Одним из проконсулов Африки был Луций Корнелий Бальб Младший.

Юлий Цезарь повелел восстановить Карфаген.

Финикийский язык продолжал существовать. Т. Моммзен пишет: «Быть может, уже при Цезаре и во всяком случае при Августе и Тиберии как города римской провинции, например Большой Лептис и Эа, так и города Мавретанского царства, как Тинги и Ликс, — в том числе и такие, которые, подобно Тинги, сделались римскими гражданскими общинами, — пользовались в официальных сношениях финикийским языком». Но, как пишет Моммзен, римские власти подавляли финикийский язык, и в итоге «нет ни одного документа, свидетельствующего об официальном употреблении финикийского языка после Тиберия». И тем не менее, в народе финикийский язык продолжал существовать:

В частной жизни финикийский язык продержался в Африке еще долгое время, по-видимому, дольше, чем в метрополии; в начале III в. дамы знатных домов в Большом Лептисе так плохо говорили по-латыни и по-гречески, что им нельзя было вращаться в римском обществе; еще в конце IV в. в окрестностях Гиппона Регия (Бон) неохотно ставили священников, которые не могли объясняться с крестьянами на пуническом языке; последние продолжали называть себя ханаанитами, пунические имена и пунические обороты речи 470 встречались еще очень часто. Но этот язык был изгнан из школы и даже из письменного употребления и сделался народным диалектом, да и то, вероятно, только в области древнефиникийской цивилизации и особенно в древнефиникийских и прибрежных местностях, лежавших в стороне от крупных путей сообщения[7].

Кое-где сохранялась и финикийская политическая система:

В существовавших здесь царствах прежние финикийские города сохранили свое устройство и при туземных государях; по крайней мере Калама, город внутренней Нумидии, едва ли основанный финикийцами, имела, как известно, финикийское городское устройство; цивилизация, которую Массинисса дал своему царству, состояла, по существу, в том, что он превращал селения берберов-землевладельцев в города с финикийским устройством. Финикийский город был с самого начала признан нормальной формой административного деления для африканской области, о чем свидетельствует тот факт, что Цезарь восстановил Карфаген прежде всего в качестве финикийского города под управлением прежних суфетов и до известной степени с прежними жителями, так как значительная, может быть наибольшая, часть новых граждан была переселена из окрестных местностей и снова поставлена под охрану великой богини пунического Карфагена, небесной царицы Астарты, которая со своей свитой вновь вступила тогда в свое прежнее святилище... В остальной Африке и в Нумидии финикийский городской строй преобладал, вероятно, в течение всего I в.[7].

Преобразование финикийского городского права в италийское начинается при Цезаре. Утика получила италийское устройство, а также, быть может, от Цезаря, латинское право и от его преемника Августа — положение римского муниципия. Позже и финикийские города преобразовывались в италийские муниципии.

Карфаген имел у себя постоянный гарнизон имперских войск, он стал главным городом римских провинций в Северной Африке. Он служил резиденцией проконсула провинции Африка, которая в представлении римлян в большей или меньшей степени совпадала с древней карфагенской территорией. Здесь же располагалась администрация императорских земельных владений, составлявших значительную часть провинции.

Случались и мятежи: восстание Такфарината или Югуртинская война, причём полководец Югурты носил финикийское имя Бомилькар. Вообще, стоит отметить, что государственным языком Нумидии являлся пунический язык.

Долгое время сохранялись финикийские культы, нередко, правда, под римскими именами: богине Тиннит поклонялись как Юноне Небесной, а образ Баала слился с Кроном (Сатурном).

В I веке появились имперские дороги, связавшие местопребывание главного штаба Тевесте, с одной стороны, с берегами Малого Сирта, что явно стоит в связи с вышеописанным усмирением района между Ауресом и морем, а с другой — с большими городами северного берега, Гиппоном Регием (Бон) и Карфагеном. Со II века все крупные города и некоторые небольшие прокладывают в пределах своей территории необходимые пути сообщения.

Римский Карфаген по количеству жителей и по богатству немногим уступал Александрии, в нём были цирк, театр и т. д., кипела интеллектуальная жизнь, например Ювенал советует профессору реторики, желающему заработать деньги, ехать в Африку, эту «кормилицу адвокатов».

Провинция Африка была довольно богата — её называли «житницей империи». Северная Африка производила примерно 1 миллион тонн зерна в год, четверть которого экспортировалась. Выращивались также бобы, а также инжир, виноград и другие фрукты. Например, Малый Лептис смог вносить на нужды римских бань введённую Цезарем ежегодную повинность в 3 млн фунтов масла. Во II веке оливковое масло, как и хлеб, было выгодным экспортным товаром. Вдобавок к работорговле и ловле и перевозке экзотических диких животных, на экспорт шли текстиль, мрамор, вино, лес, домашний скот, шерсть и гончарные изделия. Ремесленное производство процветало на протяжении всей эпохи империи. Джерба славилась изготовлением пурпура.

Жители провинции играли заметную роль в культурной, военной и политической жизни Римской империи. Так, римским император был Септимий Север, известным писателем — Теренций Публий Афр, философом — Апулей, риторами — Лактанций и Марк Корнелий Фронтон из Цирты, филологом — Гай Сульпиций Аполлинарис из Карфагена, юристом — Публий Сальвий Юлиан из Гадрумета, поэтами — Драконций и Корипп, церковные деятели Марк Минуций Феликс, Киприан Карфагенский, Августин Блаженный, Арнобий и Тертуллиан. Кассий Дионисий из Утичеки осуществил греческий перевод трактата Магона о земледелии. Имели ли они финикийские корни в точности неизвестно (во всяком случае, император Север считается финикийцем по отцу[8][9]), однако, они жили, учились или работали в Карфагене и других частей бывшей Карфагенской Африки.

Финикийцы (пунийцы) существовали ещё до VII века.

Римский Карфаген[править]

Когда Карфаген пал, то Утика, римский союзник, стала столицей региона и заменила Карфаген в качестве ведущего центра пунической торговли и руководства. Город имел выгодное положение, располагаясь на выходе из реки Меджерда, единственной реки Туниса, которая текла круглый год. Но выращивание зерна в тунисских горах привело к тому, что большое количество ила выветрилось в реку. Этот ил накапливался в гавани до тех пор, пока она не стала бесполезной и Рим был вынужден восстановить Карфаген.

В 122 г. до н. э. в Риме путём плебисцита был принят «закон Рубрия» (по имени одного из народных трибунов), который предусматривал основание на месте Карфагена римской колонии Юнония (Плутарх приводит и греческий аналог — Герея), по латинскому названию богини Тиннит, Iuno Caelestis. Создание колонии поручили триумвирату в составе Гая Гракха (которого называли настоящим инициатором колонизации), Марка Флакка и Гая Карбона. Запись колонистов вели в Риме и в целом Италии, и вообще в списки внесли 6 тысяч человек. Целью колонизации было получение пахотных земель для обедневших крестьян. Заселение продолжалось и после гибели Гракха в 121 г. до н. э., но в конце — по настоянию его противников из числа сенаторов — был принят другой закон (~119 г. до н. э.), который лишил Юнонию статуса колонии, что лишило стимулов для переселения новых колонистов. Всё же основная масса тех, кто уже переселился и получил землю, осталась в колонии.

В 46 г. до н. э. Юлий Цезарь решил основать колонию под названием Юлия Карфагенская (Colonia Julia Carthago). Но при его жизни проект осуществить не успели. Октавиан Август в основном заселили колонию пунийцами.

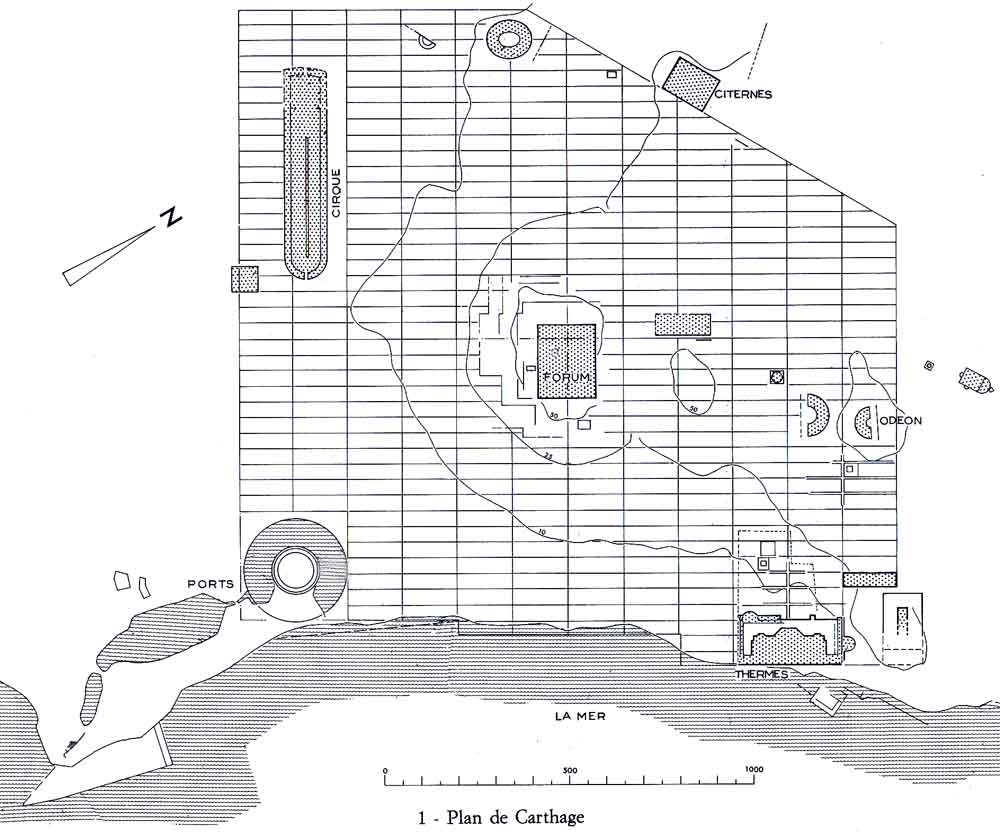

Август строил новый город прямо на месте пунического. Верхушку Бирсы срыли и холм стал просторнее. Юлия Карфагенская была типичным римским поселением — с кардо, декуманус и «квадратными» кварталами. Колонию украсили многочисленные храмы, посвященные римским и романизированных пуническим богам. Тинит была отождествлена с Юноной, Баал — с Сатурном, Мелькарт — с Геркулесом. Построены термы, театр, цирк вместимостью в 60 тысяч человек, был возведён 132-км акведук.

Город быстро разросся и стал столицей римской провинции Африки, ставшей одной из наиболее важных в империи по производству зерновых. Её большой порт был жизненно важен для экспорта африканской пшеницы в Рим.

Римский Карфаген имел население более 500 тысяч жителей, став 2-м по величине городом империи. Среди его величественных зданий выделялись цирк, театр, амфитеатр, акведук, термы Антония (thermae Antonius), которые были самыми большими после римских. У города имелась большая и сложная канализационная сеть, обеспечивающая город водой.

С I века в Карфагене распространяется христианство.

В 1-й половине IV века Карфаген активно развивался, а с переносом столицы в Константинополь и упадком Рима, он превращается в крупнейший город западной части империи. Длина его стен составила 32 км.

В эпоху подъёма сепаратистских движений берберских племён Карфаген стал прочной опорой власти, которая использовала город как базу для карательных экспедиций в Нумидии и Бизацене. Позже сепаратистские устремления стали проявлять и сами римские наместники — комиты Африки. Первым на этот путь стал Гильдон, который, правда, не был ни пунийцем, а бербером.

В 439 году Карфаген захватили вандалы.

Эти события и последующее вторжение византийцев пуницы (финикийцы) уже не пережили — вторгнувшиеся арабы уже их не застали. Повторное разрушение самого же Карфагена произошло в 698 году при взятии его арабами, но он вновь восстановился и существует и ныне.

Дальнейшая судьба[править]

Постепенно потомки финикийцев романизировались, а также смешивались с нумидийцами и берберами, а позже с вандалами и арабами. Многие из них приняли христианство, а позже перешли в ислам и бесследно ассимилировались в мусульманском населении Магриба.

При арабах сохранялось как название Ифрика (территория вокруг Карфагена), но и Африка — как уже название материка. Так, Авраам ибн-Дауд говорит: «Общины Израиля рассеяны от г. Залы на краю Магреба до Танжера в начале Магреба; также в отдаленнейшем конце Ифрикии и по всей Африке и в Египте». У одного аморы III века встречаются слова: «От Тира до Карфагена знают все Израиля и его Отца небесного» (Мен., 110а). Экспорт зерна и оливкового масла из провинции Африка Проприя находился под почти полным контролем крупных еврейских судовладельцев, живших в Риме и объединенных в корпорацию навикуляриев.

Ибн Хальдун пишет, что жители Ифрики — племя нафуса, из которого вышел Тарик ибн Зияд — исповедовали иудаизм:

Другие иудейские племена были Нефуса, берберы Африки[10].

Эти африканские (точнее, ифриканские) евреи со своей королевой Кахиной воевали против арабов. Ал-Балазури, Илья Бар-Синай и Ибн Абд алХаккам называли Кахину королевой берберов Ифрикийи. Тунисский историк Мхамед Хассин Фантар предполагает, что имя Кахина имеет пуническое происхождение (Кахена = khn, кохенет по-пуническому, то есть жрица).

Шломо Занд, ссылаясь на Хальдуна и современных историков, в частности Марселя Симона, выдвинул предположение, по которому пунийцы обратились в иудаизм[11][12][13]. Схожие идеи высказывал Нахум Слущ. (см. Тунисские евреи).

Монеты Карфагена[править]

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Этимологический словарь мирового русского языка. Том 1. А – В

- ↑ История освоения Африки

- ↑ Происхождение слова «Африка»

- ↑ Моммзен Теодор "История Рима. Книга первая"

- ↑ И.Ш. Шифман. Карфаген

- ↑ Финикия в конце II тысячелетия до н. э

- ↑ 7,0 7,1 Т. Моммзен История Рима Книга восьмая Страны и народы от Цезаря до Диоклетиана

- ↑ СЕПТИМИЙ СЕВЕР (193 — 211)

- ↑ Как читать и понимать Италию. Интенсивный курс

- ↑ Ибн Халдун о Кахине

- ↑ Между пунийцами и берберами — таинственная царица Кахина

- ↑ Le Judaïsme berbère dans l'Afrique ancienne

- ↑ The Non-Jewish Origins of the Sephardic Jews