Вирусы в истории общества

Социальная история вирусов описывает влияние вирусов и вирусных инфекций на историю человечества. Эпидемии, вызываемые вирусами, начались, когда около 12 000 лет назад, в период неолита, изменилось поведение людей, которые стали создавать более густонаселённые сельскохозяйственные общины. Это позволило вирусам быстро распространяться и впоследствии стать эндемичными. Также увеличилось количество вирусов растений и домашнего скота, и по мере того, как люди становились зависимыми от сельского хозяйства и животноводства, такие заболевания, как потивирусы картофеля и чума крупного рогатого скота, имели разрушительные последствия[1].

Вирусы оспы и кори являются одними из самых древних вирусов, поражающих человека. Эволюционировав из вирусов, поражавших других животных, они впервые появились у людей в Европе и Северной Африке тысячи лет назад. Позже эти вирусы были занесены в Новый Свет европейцами во время испанского завоевания, но коренное население не имело естественной иммунитета к ним, и миллионы людей умерли во время эпидемий. Пандемии гриппа регистрируются с 1580 года и в последующие столетия происходили всё чаще. Пандемия 1918—1919 годов, унёсшая жизни 40-50 миллионов человек менее чем за год, была одной из самых разрушительных в истории[2].

Луи Пастер и Эдвард Дженнер были первыми, кто разработал вакцины для защиты от вирусных инфекций[3]. Природа вирусов оставалась неизвестной до изобретения электронного микроскопа в 1930-х годах, когда наука вирусология получила новый импульс к развитию. В XX веке было обнаружено, что многие старые и новые заболевания вызываются вирусами. Эпидемии полиомиелита удалось взять под контроль только после разработки вакцины в 1950-х годах. ВИЧ — один из самых патогенных новых вирусов, появившихся за последние столетия. Хотя научный интерес к ним возник из-за вызываемых ими заболеваний, большинство вирусов являются полезными. Ретровирусы стимулируют эволюцию, передавая гены между видами, а бактериофаги играют важную роль в экосистемах и необходимы для жизни.

Доисторический период[править]

За последние 50 000—100 000 лет, по мере роста численности современных людей и их расселения по всему миру, появились новые инфекционные заболевания, в том числе вызываемые вирусами[4]. Раньше люди жили небольшими изолированными общинами, и большинство эпидемических заболеваний не существовало[5][6]. Оспа, самая смертоносная и разрушительная вирусная инфекция в истории, впервые появилась среди сельскохозяйственных общин в Индии около 11 000 лет назад[7]. Вирус, который поражал только людей, вероятно, произошёл от поксвирусов грызунов[8]. Скорее всего, люди вступили в контакт с этими грызунами, и некоторые заразились вирусами, которые они переносили.

Когда вирусы преодолевают так называемый «видовой барьер», их последствия могут быть серьёзными[9], и у людей, вероятно, практически не было естественной иммунной защиты. Современные люди жили в небольших общинах, и те, кто подвергался инфекции, либо умирали, либо приобретали иммунитет. Этот приобретённый иммунитет передаётся потомству только временно, через антитела в грудном молоке и другие антитела, которые проникают через плаценту из крови матери к плоду. Поэтому, вероятно, в каждом поколении происходили спорадические вспышки заболеваний. Около 9000 года до н. э., когда многие люди начали селиться на плодородных поймах реки Нил, население стало достаточно плотным, чтобы вирус мог постоянно присутствовать из-за высокой концентрации уязвимых людей[10]. Другие эпидемии вирусных заболеваний, которые зависят от большой концентрации людей, такие как паротит, краснуха и полиомиелит, также впервые возникли в это время[11].

Неолитический период, начавшийся на Ближнем Востоке около 9500 года до н. э., был временем, когда люди перешли к занятию земледелием[12]. Эта сельскохозяйственная революция повлекла за собой развитие монокультуры и создала условия для быстрого распространения нескольких видов растительных вирусов[13]. Разнообразие и распространение собемовирусов — вирусов южной мозаики фасоли — датируются этим временем[14]. Распространение потивирусов картофеля и других фруктов и овощей началось около 6600 лет назад[13].

Около 10 000 лет назад люди, населявшие земли вокруг Средиземноморского бассейна, начали одомашнивать диких животных. Свиньи, крупный рогатый скот, козы, овцы, лошади, верблюды, кошки и собаки содержались и разводились в неволе[15]. Эти животные, вероятно, были носителями вирусов[16]. Передача вирусов от животных к человеку возможна, но такие зоонозные инфекции редки, а последующая передача вирусов животных от человека к человеку ещё реже, хотя есть заметные исключения, такие как грипп. Большинство вирусов являются видоспецифичными и не представляют угрозы для человека[17]. Редкие эпидемии вирусных заболеваний, происходящих от животных, были бы кратковременными, поскольку вирусы не были полностью адаптированы к человеку[18], а население было слишком мало, чтобы поддерживать цепочки заражения[19].

Другие, более древние вирусы представляли меньшую угрозу. Вирусы герпеса впервые заразили предков современного человека более 80 миллионов лет назад[20][21]. Люди выработали иммунитет к этим вирусам, и большинство людей являются носителями по крайней мере одного из них[22]. Записи об этих более лёгких вирусных инфекциях редки, но вполне вероятно, что ранние гоминиды страдали от простуды, гриппа и диареи, вызываемых вирусами, так же как и современные люди. Более поздние вирусы вызывали эпидемии и пандемии — и именно они зафиксированы в истории[21].

Древний мир[править]

Одним из самых ранних упоминаний о вирусной инфекции является египетская стела, на которой, как полагают, изображён египетский жрец из XVIII династии (1580—1350 гг. до н. э.) с деформацией стопы, характерной чертой для полиомиелита[23]. Мумия Саптаха, правителя XIX династии, имеет признаки полиомиелита, а мумия Рамсеса V и некоторые другие египетские мумии, похороненные более 3000 лет назад, имеют следы оспы[24][25].

В 430 году до н. э. в Афинах произошла эпидемия[26], вероятно, оспы, в результате которой четверть афинской армии и многие жители города умерли от инфекции[27]. Антонинова чума 165—180 годов н. э., ещё одна вероятная пандемия оспы, уничтожила около пяти миллионов человек в Римской империи, которая охватывала территории современной Великобритании, Европу, Ближний Восток и Северную Африку[28]. Пандемия началась после того, как римские солдаты, посланные для подавления восстания на территории современного Ирака, разграбили город Селевкия на реке Тигр и заразились неизвестной ранее болезнью. Они привезли болезнь в Рим и Европу, где ежедневно умирало до 5000 человек. В свой разгар пандемия достигла Индии и Китая[29].

Корь — старинное заболевание, но только в X веке персидский врач Мухаммад ибн Закария ар-Рази (865—925), известный как «Разес», впервые дал ему название[30]. Разес использовал арабское название hasbah (حصبة) для обозначения кори. У этой болезни было много других названий, в том числе «рубеола» от латинского слова rubeus, «красный», и morbilli, «малая чума»[31]. Близкое сходство между вирусом кори, вирусом чумки собак и вирусом чумы крупного рогатого скота породило предположение, что корь впервые была передана человеку от домашних собак или крупного рогатого скота[32]. Вирус кори, по всей видимости, полностью отделился от широко распространённого в то время вируса чумы крупного рогатого скота к XII веку[33].

Перенесённая корь даёт иммунитет на всю жизнь. Поэтому для того, чтобы вирус стал эндемичным, необходима высокая плотность населения, что, вероятно, не было характерно для эпохи неолита[30]. После появления вируса на Ближнем Востоке он достиг Индии к 2500 году до н. э.[34]. В то время корь была настолько распространена среди детей, что не считалась болезнью. В египетских иероглифах она описывалась как нормальная стадия развития человека[35]. Одно из самых ранних описаний растения, заражённого вирусом, можно найти в стихотворении японской императрицы Кокэн (718—770), в котором она описывает растение летом с пожелтевшими листьями. Это растение, позже идентифицированное как Eupatorium lindleyanum, часто заражается вирусом жёлтой курчавости листьев томата[36].

Средние века[править]

Быстрый рост населения Европы и увеличение концентрации людей в городах стали благодатной почвой для распространения многих инфекционных и заразных болезней, из которых самой известной является чума — бактериальная инфекция[37]. За исключением оспы и гриппа, зарегистрированные вспышки инфекций, которые сейчас считаются вызванными вирусами, были редкими. Бешенство, болезнь, известная более 4000 лет[38], широко распространилась в Европе и продолжала оставаться таковой до изобретения вакцины Луи Пастером в 1886 году[39]. Средняя продолжительность жизни в Европе в средние века составляла 35 лет; 60 % детей умирали до 16 лет, многие из них — в первые 6 лет жизни. Врачи, которых было очень мало, полагались в равной степени на астрологию и на свои ограниченные медицинские знания. Некоторые методы лечения инфекций заключались в применении мазей, приготовленных из кошек, зажаренных в жире ежа[40]. Среди множества болезней, вызывавших смерть детей, были корь, грипп и оспа[41]. Крестовые походы и завоевания мусульман способствовали распространению оспы, которая стала причиной частых эпидемий в Европе после её появления на континенте в V—VII веках[42][43].

Корь была эндемична во всех густонаселённых странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока[44]. В Англии эта болезнь, тогда называвшаяся mezils, была впервые описана в XIII веке и, вероятно, была одной из 49 чум, которые произошли между 526 и 1087 годами[34]. Чума крупного рогатого скота, вызываемая вирусом, близким к вирусу кори, является болезнью крупного рогатого скота, известной с римских времён[45]. Болезнь, возникшая в Азии, была впервые занесена в Европу в 370 году вторгшимися гуннами. Позднее, в 1222, 1233 и 1238 годах, нашествия монголов под предводительством Чингисхана и его армии вызвали пандемии в Европе. Впоследствии инфекция достигла Англии после ввоза крупного рогатого скота с континента[46]. В то время чума крупного рогатого скота была разрушительной болезнью с летальностью 80-90 %. Потери крупного рогатого скота привели к голоду[46].

Новое время[править]

→ Социальная история вирусов в Новое время

XX и XXI века[править]

→ Социальная история вирусов в XX—XXI вв.

- См. также: История вирусологии

Новые вирусы[править]

- См. также: Возникающий вирус

Возникающие вирусы — это вирусы, которые относительно недавно заразили виды-хозяев (переносчиков)[47]. У людей многие возникающие вирусы происходят от других животных[48]. Когда вирусы переходят на другие виды, вызываемые ими заболевания у людей называются зоонозами или зоонозными инфекциями[49].

Даже без мутации всегда существует вероятность того, что какой-то до сих пор неизвестный паразитический организм может вырваться из своей привычной экологической ниши и подвергнуть густонаселённые популяции, ставшие столь заметной чертой Земли, новой и, возможно, разрушительной смертоносной волной.— МакНил (1998), стр. 293

ТОРС[править]

→ Тяжёлый острый респираторный синдром

- См. также: Пандемия COVID-19

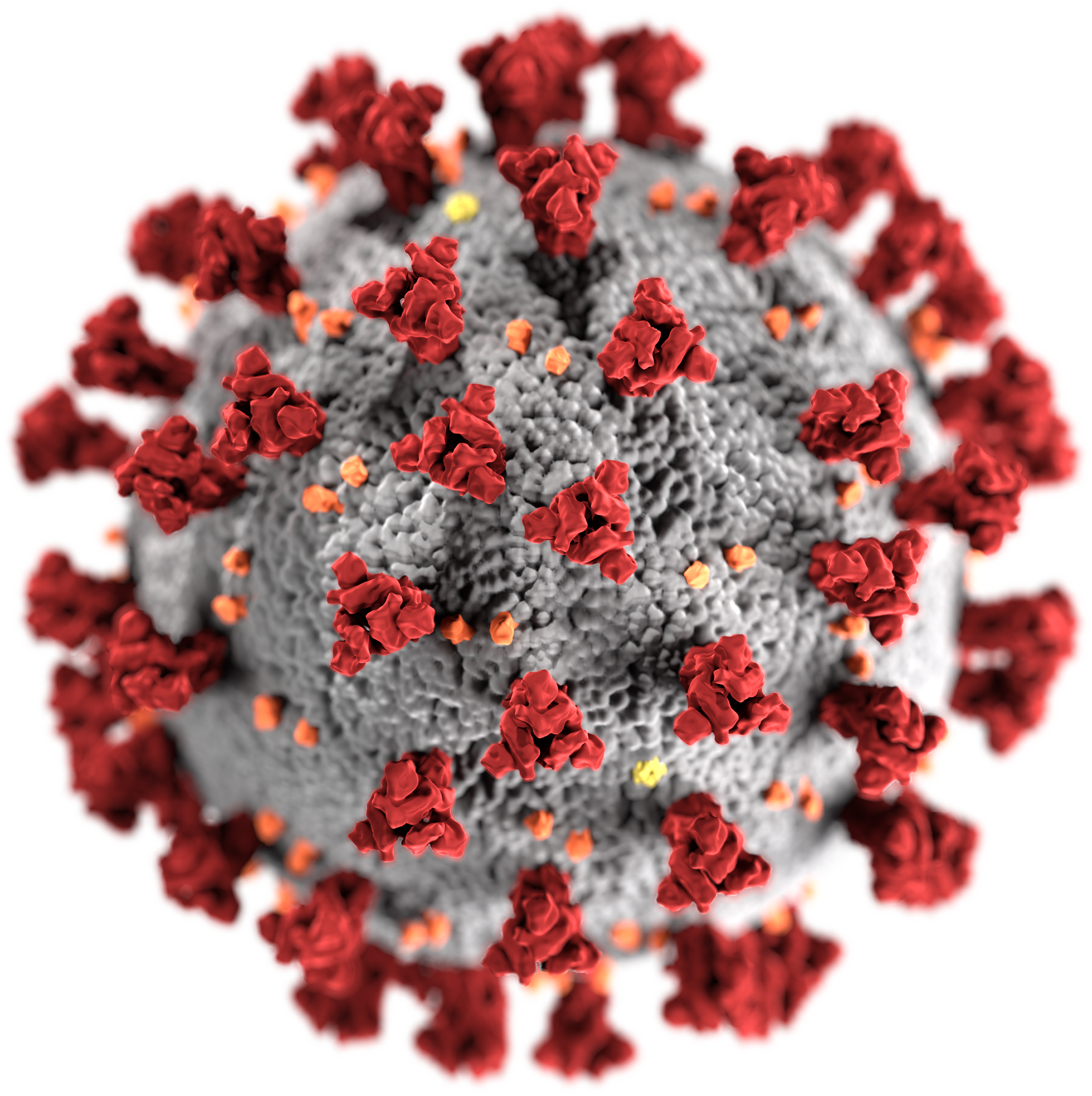

Тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС (англ. SARS)) вызывается новым типом коронавируса[50]. Другие коронавирусы были известны как возбудители лёгких инфекций у людей[51], поэтому вирулентность и быстрое распространение этого нового штамма вируса вызвали тревогу среди медицинских работников, а также страх среди населения[47]. Опасения по поводу крупной пандемии не оправдались, и к июлю 2003 года, после того как было зарегистрировано около 8000 случаев заболевания и 800 летальных исходов, вспышка заболевания закончилась[52]. Точное происхождение вируса SARS неизвестно, но имеющиеся данные указывают на то, что он произошёл от летучих мышей[53].

В ноябре 2019 года в Ухане, Китай, появился родственный коронавирус, который быстро распространился по всему миру[55]. Впоследствии названный коронавирус 2 тяжёлого острого респираторного синдрома, заражение этим вирусом вызвало пандемию с летальностью около 2 % у здоровых людей в возрасте до 50 лет и около 15 % у людей в возрасте старше 80 лет, особенно с сопутствующими заболеваниями[56][57][58]. Летальность была ниже, чем при SARS, но инфекция была более заразной[56]. Меры по ограничению воздействия пандемии были затруднены страхом, предрассудками и стигматизацией инфицированных людей[59]. Были введены беспрецедентные для мирного времени ограничения на международные поездки[60] и комендантский час в нескольких крупных городах по всему миру[61]. Многие страны и регионы ввели карантин, запрет на въезд или другие ограничения[62]. Эффективность этих мер была поставлена под сомнение по мере распространения вируса по всему миру[63]. Правительства не были готовы к масштабам пандемии, а эксперты по вирусологии и эпидемиологии во всём мире были излишне уверенны в отношении эффективности существующих систем тестирования и мониторинга[64]. По состоянию на 1 апреля 2025 года пандемия привела к более чем 775 миллионам случаев заболевания и 7 миллионам подтверждённых смертей, что делает её одной из самых смертоносных в истории[65]. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что COVID-19 больше не является глобальной угрозой здоровью, но отметила, что он по-прежнему представляет угрозу для здоровья во всём мире[66].

Вирус лихорадки Западного Нила[править]

Вирус лихорадки Западного Нила, флавивирус, был впервые идентифицирован в 1937 году, когда его обнаружили в крови женщины с лихорадкой. Вирус, переносимый комарами и птицами, вызвал вспышки инфекции в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 1950-х годах, а к 1960-м годам им были заражены также лошади в Европе. Крупнейшая вспышка заболевания у людей произошла в 1974 году в Капской провинции Южной Африки, где заболели 10 000 человек[67]. В 1996 году в бассейне Средиземного моря началось учащение эпидемий и эпизоотий (у лошадей), и к 1999 году вирус достиг Нью-Йорка. С тех пор вирус распространился по всей территории США[67]. В США комары переносят наибольшее количество вируса в конце лета, и число случаев заболевания увеличивается в середине июля — начале сентября. Когда погода становится холоднее, комары гибнут, и риск заболевания снижается[68]. В Европе произошло много вспышек заболевания; в 2000 году в Великобритании началась программа наблюдения за заболеваемостью вирусом людей, мёртвых птиц, комаров и лошадей[69]. Комар (Culex modestus), который может переносить вирус, размножается на болотах северного Кента. Ранее считалось, что этот вид комаров не встречается в Великобритании, но он широко распространён в южной Европе, где он переносит вирус Западного Нила[70].

Вирус Нипах[править]

В 1997 году среди малайзийских фермеров и их свиней произошла вспышка респираторного заболевания. Было зарегистрировано более 265 случаев энцефалита, 105 из которых закончились летальным исходом[71]. В мозге одного человека был обнаружен новый парамиксовирус, который получил название «вирус Нипах» по названию деревни, где жил этот человек. Инфекция была вызвана вирусом, перенесённым летучими мышами после того, как их колония была разрушена в результате вырубки леса. Летучие мыши переселились на деревья, расположенные ближе к свиноферме, и свиньи заразились вирусом через их экскременты[72].

Вирусные геморрагические лихорадки[править]

Несколько высоколетальных вирусных патогенов относятся к семейству Filoviridae. Филовирусы — это нитковидные вирусы, вызывающие вирусную геморрагическую лихорадку, к которым относятся вирусы Эбола и Марбург. Вирус Марбург привлёк широкое внимание прессы в апреле 2005 года после вспышки в Анголе. Начиная с октября 2004 года и в течение 2005 года было зарегистрировано 252 случая заболевания, включая 227 летальных исходов[73].

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке, начавшаяся в 2013 году, является самой разрушительной с момента появления ВИЧ[74]. Первая вспышка заболевания произошла в декабре 2013 года в деревне Мелианду на юге Гвинеи[75]. Среди первых заболевших были двухлетний мальчик, его трёхлетняя сестра, их мать и бабушка. После похорон бабушки, на которых присутствовали её родственники и лица, ухаживавшие за ней, болезнь распространилась на соседние деревни. К марту 2014 года вспышка заболевания была настолько серьёзной, что вызвала обеспокоенность местных органов здравоохранения, которые сообщили об этом в Министерство здравоохранения Гвинеи. К середине года эпидемия распространилась на Либерию и Сьерра-Леоне[76]. По состоянию на июнь 2015 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 27 000 случаев заболевания, которые привели к более чем 11 000 смертей[77].

Естественным переносчиком вируса Эбола, вероятно, являются летучие мыши[78][79]. Вирусы Марбург передаются человеку от обезьян[80], а лихорадка Ласса — от крыс (Mastomys natalensis)[81]. Зоонозные инфекции могут протекать в тяжёлой форме, поскольку люди часто не имеют естественной иммунной защиты от них, и только когда вирусы хорошо адаптируются к новому хозяину, их вирулентность снижается. Некоторые зоонозные инфекции часто являются «тупиковыми», поскольку после первоначальной вспышки скорость последующих инфекций снижается, поскольку вирусы не способны эффективно распространяться от человека к человеку[82].

В начале XXI века во всём мире возросло осознание разрушительных эпидемий в развивающихся странах, которые в предыдущие десятилетия оставались относительно незамеченными международным медицинским сообществом[83].

Полезные вирусы[править]

Сэр Питер Медавар (1915—1987) описал вирус как «плохую новость, завёрнутую в белковую оболочку»[84]. За исключением бактериофагов, вирусы заслуженно считались причиной болезней и смерти. Открытие обилия вирусов и их подавляющего присутствия во многих экосистемах заставило современных вирусологов пересмотреть их роль в биосфере[85].

По оценкам, на Земле существует около 1031 вируса. Большинство из них — бактериофаги, и большинство находится в океанах[86]. Микроорганизмы составляют более 90 процентов биомассы моря[87], и, по оценкам, вирусы убивают примерно 20 процентов этой биомассы каждый день, а в океанах вирусов в пятнадцать раз больше, чем бактерий и архей[87]. Вирусы являются основными агентами, ответственными за быстрое уничтожение вредных водорослей, которые часто убивают другие морские организмы[87], и помогают поддерживать экологический баланс различных видов морских сине-зелёных водорослей[88], и, таким образом, адекватное производство кислорода для жизни на Земле[89].

Появление штаммов бактерий, устойчивых к широкому спектру антибиотиков, стало проблемой в лечении бактериальных инфекций[90]. За последние 30 лет было разработано только два новых класса антибиотиков[91], и в настоящее время ведётся поиск новых способов борьбы с бактериальными инфекциями[90]. Бактериофаги впервые были использованы для борьбы с бактериями в 1920-х годах[92], а в 1963 году советские учёные провели крупное клиническое испытание[93]. Эта работа была неизвестна за пределами Советского Союза до тех пор, пока результаты испытаний не были опубликованы на Западе в 1989 году[93]. Недавние и обостряющиеся проблемы, вызванные антибиотикорезистентными бактериями, стимулировали возобновление интереса к использованию бактериофагов и фаготерапии[94][95].

Проект «Геном человека» выявил наличие многочисленных вирусных ДНК-последовательностей, разбросанных по всему геному человека[96]. Эти последовательности составляют около восьми процентов человеческой ДНК[97] и, по-видимому, являются остатками древних ретровирусных инфекций предков человека[98]. Эти фрагменты ДНК прочно вошли в состав человеческой ДНК[96]. Большая часть этой ДНК больше не функционирует, но некоторые из этих вирусов принесли с собой новые гены, важные для развития человека,[99][100][101] и могут помочь В-клеткам иммунной системы уничтожать опухоли[102]. Вирусы передали важные гены растениям. Около 10 % всего фотосинтеза использует продукты генов, которые были переданы растениям вирусами из сине-зелёных водорослей[103].

Примечания[править]

- ↑ Гасымова, Ася. 7 самых опасных и нашумевших вирусных инфекций в истории человечества. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ Открытие и изучение вирусов человечеством. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ Погоня за мельчайшими организмами: как мир узнал о вирусах. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ McMichael AJ (2004). «Environmental and social influences on emerging infectious diseases: past, present and future». Philosophical Transactions of the Royal Society B 359 (1447): 1049–1058. DOI:10.1098/rstb.2004.1480. PMID 15306389.

- ↑ Clark, p. 56

- ↑ Barrett and Armelagos, p. 28

- ↑ Villarreal, p. 344

- ↑ (2010) «The evolutionary biology of poxviruses». Infection, Genetics and Evolution 10 (1): 50–59. DOI:10.1016/j.meegid.2009.10.001. PMID 19833230. .

- ↑ (2004) «[Monkey-pox, a model of emergent then reemergent disease]» (fr). Médecine et Maladies Infectieuses 34 (1): 12–19. DOI:10.1016/j.medmal.2003.09.008. PMID 15617321.

- ↑ Tucker, p. 6

- ↑ Clark, p. 20

- ↑ Barker, p. 1

- ↑ 13,0 13,1 (2008) «The prehistory of potyviruses: their initial radiation was during the dawn of agriculture». PLOS ONE 3 (6): e2523. DOI:10.1371/journal.pone.0002523. PMID 18575612. .

- ↑ (2008) «Diversification of rice yellow mottle virus and related viruses spans the history of agriculture from the neolithic to the present». PLOS Pathogens 4 (8): e1000125. DOI:10.1371/journal.ppat.1000125. PMID 18704169.

- ↑ Zeder MA (2008). «Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: origins, diffusion, and impact». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105 (33): 11597–11604. DOI:10.1073/pnas.0801317105. PMID 18697943. .

- ↑ McNeill, p. 71

- ↑ Baker, pp. 40-50

- ↑ McNeill, p. 73

- ↑ Clark, p. 57-58

- ↑ Старожилы инфекций: самые старые известные вирусы в мире. Проверено 8 августа 2025.

- ↑ 21,0 21,1 Crawford (2000), p. 225

- ↑ (2012) «Immune modulation during latent herpesvirus infection». Immunological Reviews 245 (1): 189–208. DOI:10.1111/j.1600-065X.2011.01074.x. PMID 22168421.

- ↑ Shors, p. 16

- ↑ Donadoni, p. 292

- ↑ Taylor, p. 4

- ↑ Raoult, Drancourt, с. 162

- ↑ Crawford, 2009, с. 76

- ↑ Baker p. 25

- ↑ Crawford p. 78

- ↑ 30,0 30,1 Levins, pp. 297—298

- ↑ Dobson, pp. 140—141

- ↑ Karlen, p. 57

- ↑ (2010) «Origin of measles virus: divergence from rinderpest virus between the 11th and 12th centuries». Virology Journal 7. DOI:10.1186/1743-422X-7-52. PMID 20202190.

- ↑ 34,0 34,1 (2010) «Measles in antiquity and the Middle Ages». South African Medical Journal 100 (4): 216–217. DOI:10.7196/SAMJ.3504. PMID 20459960.

- ↑ Principles and practice of clinical virology. — New York: Wiley, 1987. — ISBN 978-0-471-90341-3.

- ↑ Mahy, (a) p. 10

- ↑ Gottfried RS (1977). «Population, plague, and the sweating sickness: demographic movements in late fifteenth-century England». The Journal of British Studies 17 (1): 12–37. DOI:10.1086/385710. PMID 11632234.

- ↑ Mahy, (b) p. 243

- ↑ Shors, p. 586

- ↑ Mortimer, (2009) p. 211

- ↑ Pickett, p. 10

- ↑ Riedel S (2005). «Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination». Proceedings (Baylor University. Medical Center) 18 (1): 21–25. DOI:10.1080/08998280.2005.11928028. PMID 16200144.

- ↑ Clark, p. 21

- ↑ Gilchrist, p. 41

- ↑ Barrett, p. 15

- ↑ 46,0 46,1 Barrett, p. 87

- ↑ 47,0 47,1 Crawford (2011), p. 34

- ↑ Crawford (2011), pp. 34-50

- ↑ Levins, p. 419

- ↑ Mahy, (b) p. 459

- ↑ Coronavirus pathogenesis. — 2011. — Т. 81. — P. 85–164. — ISBN 978-0-12-385885-6.

- ↑ Crawford (2011), p. 37

- ↑ Dubovi, p. 409

- ↑ (December 2020) «A virus as an icon: the 2020 pandemic in images». American Journal of Cultural Sociology (Palgrave Macmillan) 8 (3: The COVID Crisis and Cultural Sociology: Alone Together): 451–461. DOI:10.1057/s41290-020-00118-7. ISSN 2049-7113. PMID 33042541.

- ↑ Zimmer p. 97

- ↑ 56,0 56,1 (March 2020) «Insights into the Recent 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) in Light of Past Human Coronavirus Outbreaks». Pathogens (Basel, Switzerland) 9 (3): 186. DOI:10.3390/pathogens9030186. PMID 32143502.

- ↑ (February 2020) «Characteristics of and Public Health Responses to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China». Journal of Clinical Medicine 9 (2): 575. DOI:10.3390/jcm9020575. PMID 32093211.

- ↑ (February 2020) «Coronavirus 2019-nCoV: A brief perspective from the front line». The Journal of Infection 80 (4): 373–377. DOI:10.1016/j.jinf.2020.02.010. PMID 32109444.

- ↑ (February 2020) «Fear can be more harmful than the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in controlling the corona virus disease 2019 epidemic». World Journal of Clinical Cases 8 (4): 652–657. DOI:10.12998/wjcc.v8.i4.652. PMID 32149049.

- ↑ Coronavirus Travel Restrictions, Across the Globe (март 2020 года).

- ↑ US takes more big pandemic response steps; Europe COVID-19 cases soar. CIDRAP (15 March 2020).

- ↑ Coronavirus Travel Restrictions, Across the Globe, The New York Times (март 2020 года).

- ↑ Coronavirus spikes outside China show travel bans aren't working, National Geographic (февраль 2020 года).

- ↑ Honigsbaum, p. 276—277

- ↑ (July 2021) «Is COVID-19 the worst pandemic?». Maturitas 149: 56–58. DOI:10.1016/j.maturitas.2021.02.001. PMID 33579552.

- ↑ (May 2023) «Covid-19: WHO declares end of global health emergency». BMJ (Clinical Research Ed.) 381: 1041. DOI:10.1136/bmj.p1041. PMID 37160309.

- ↑ 67,0 67,1 Mahy, (b) pp. 504—505

- ↑ (July 2013) «West Nile virus: review of the literature». JAMA: The Journal of the American Medical Association 310 (3): 308–315. DOI:10.1001/jama.2013.8042. PMID 23860989.

- ↑ Morgan D (2006). «Control of arbovirus infections by a coordinated response: West Nile Virus in England and Wales». FEMS Immunology and Medical Microbiology 48 (3): 305–312. DOI:10.1111/j.1574-695X.2006.00159.x. PMID 17054715.

- ↑ (2012) «West Nile virus vector Culex modestus established in southern England». Parasites & Vectors 5. DOI:10.1186/1756-3305-5-32. PMID 22316288.

- ↑ Crawford (2011), p. 44-45

- ↑ (2002) «Anthropogenic deforestation, El Niño and the emergence of Nipah virus in Malaysia». The Malaysian Journal of Pathology 24 (1): 15–21. PMID 16329551.

- ↑ (2006) «Marburgvirus genomics and association with a large hemorrhagic fever outbreak in Angola». Journal of Virology 80 (13): 6497–6516. DOI:10.1128/JVI.00069-06. PMID 16775337.

- ↑ (2014) «Outbreaks of Ebola virus disease in Africa: The beginnings of a tragic saga». Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 20 (1): 44. DOI:10.1186/1678-9199-20-44. PMID 25320574.

- ↑ Quammen, p. 106

- ↑ Quammen, pp. 106—107

- ↑ Ebola Situation Report - 24 June 2015. World Health Organization. Архивировано из первоисточника 26 июня 2015. Проверено 26 июля 2015.

- ↑ (2015) «Bats as reservoirs of severe emerging infectious diseases». Virus Research 205: 1–6. DOI:10.1016/j.virusres.2015.05.006. PMID 25997928.

- ↑ Quammen p. 97

- ↑ Mahy, (b) p. 382

- ↑ Monath TP (1975). «Lassa fever: review of epidemiology and epizootiology». Bulletin of the World Health Organization 52 (4–6): 577–592. PMID 782738.

- ↑ Baum SG (2008). «Zoonoses-with friends like this, who needs enemies?». Transactions of the American Clinical and Climatological Association 119: 39–51; discussion 51–52. PMID 18596867.

- ↑ A history of the HIV/Aids epidemic with an emphasis on Africa. World Health Organization (2003). Проверено 26 июля 2015.

- ↑ Quoted in: Sherris Medical Microbiology. — 5th. — McGraw-Hill Medical, 2010. — ISBN 978-0-07-160402-4.

- ↑ Thurber RV (2009). «Current insights into phage biodiversity and biogeography». Current Opinion in Microbiology 12 (5): 582–587. DOI:10.1016/j.mib.2009.08.008. PMID 19811946.

- ↑ (2005) «Here a virus, there a virus, everywhere the same virus?». Trends in Microbiology 13 (6): 278–284. DOI:10.1016/j.tim.2005.04.003. PMID 15936660.

- ↑ 87,0 87,1 87,2 Suttle CA (2005). «Viruses in the sea». Nature 437 (7057): 356–361. DOI:10.1038/nature04160. PMID 16163346. .

- ↑ (2005) «Three Prochlorococcus cyanophage genomes: signature features and ecological interpretations». PLOS Biology 3 (5): e144. DOI:10.1371/journal.pbio.0030144. PMID 15828858.

- ↑ Piganeau, pp. 347—349

- ↑ 90,0 90,1 Livermore DM (2003). «The threat from the pink corner». Annals of Medicine 35 (4): 226–234. DOI:10.1080/07853890310001609. PMID 12846264.

- ↑ (2008) «The decline of antibiotic era—new approaches for antibacterial drug discovery». Polish Journal of Microbiology / Polskie Towarzystwo Mikrobiologów = the Polish Society of Microbiologists 57 (2): 91–98. PMID 18646395.

- ↑ (2001) «Bacteriophage therapy». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 45 (3): 649–659. DOI:10.1128/AAC.45.3.649-659.2001. PMID 11181338.

- ↑ 93,0 93,1 Zimmer, p. 52

- ↑ (2009) «Bacteriophage therapy for the treatment of infections». Current Opinion in Investigational Drugs 10 (8): 766–774. PMID 19649921.

- ↑ Ireland, p.307

- ↑ 96,0 96,1 (2010) «Beneficial and detrimental effects of human endogenous retroviruses». International Journal of Cancer 126 (2): 306–14. DOI:10.1002/ijc.24902. PMID 19795446.

- ↑ (February 2010) «Paleovirology—modern consequences of ancient viruses». PLOS Biology 8 (2): e1000301. DOI:10.1371/journal.pbio.1000301. PMID 20161719.

- ↑ (2008) «Evolution of human endogenous retroviral sequences: a conceptual account». Cellular and Molecular Life Sciences 65 (21): 3348–3365. DOI:10.1007/s00018-008-8495-2. PMID 18818874.

- ↑ (October 2009) «Friendly viruses: the special relationship between endogenous retroviruses and their host». Annals of the New York Academy of Sciences 1178 (1): 157–172. DOI:10.1111/j.1749-6632.2009.05002.x. PMID 19845636. .

- ↑ Baker, p. 37

- ↑ Carl Zimmer, "Ancient Viruses, Once Foes, May Now Serve as Friends, New York Times, April 23, 2015 "

- ↑ Ng, K.W., Boumelha, J., Enfield, K.S.S. et al. Antibodies against endogenous retroviruses promote lung cancer immunotherapy. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-05771-9

- ↑ Zimmer, p. 61

Литература[править]

- Epidemic: The past, present and future of the diseases that made us. — London: Vision, 2008. — ISBN 978-1-905745-08-1.

- The Agricultural Revolution in Prehistory: Why did Foragers become Farmers?. — Oxford: Oxford University Press, 2009. — ISBN 978-0-19-955995-4.

- An unnatural history of emerging infections. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — ISBN 978-0-19-960829-4.

- Rinderpest and peste des petits ruminants: virus plagues of large and small ruminants. — Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. — ISBN 978-0-12-088385-1.

- The great influenza: the epic story of the deadliest plague in history. — New York: Penguin Books, 2005. — ISBN 978-0-14-303649-4.

- The Aztecs of central Mexico: an imperial society. — Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2005. — ISBN 978-0-534-62728-7.

- To catch a virus. — Washington, DC: ASM Press, 2013. — ISBN 978-1-55581-507-3.

- The politics of vaccination: practice and policy in England, Wales, Ireland, and Scotland, 1800–1874. — Rochester, N.Y.: University of Rochester Press, 2008. — ISBN 978-1-58046-036-1.

- The microbe 1984: Thirty-sixth Symposium of the Society for General Microbiology, held at the University of Warwick, April 1984. — Cambridge: Published for the Society for General Microbiology [by] Cambridge University Press, 1984. — ISBN 978-0-521-26056-5.

- Dengue fever and other hemorrhagic viruses (Deadly diseases and epidemics). — Chelsea House Publications, 2008. — ISBN 978-0-7910-8506-6.

- Germs, genes & civilization: how epidemics shaped who we are today. — FT Press, 2010. — ISBN 978-0-13-701996-0.

- The invisible enemy: a natural history of viruses. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — ISBN 978-0-19-856481-2.

- Crawford Dorothy H. Deadly Companions. — Oxford University Press, 2009. — ISBN 978-0-19-956144-5.

- Viruses: a very short introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2011. — ISBN 978-0-19-957485-8.

- Virus hunt : the search for the origin of HIV. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — ISBN 978-0-19-964114-7.

- Immunisation. — London: Update, 1978. — ISBN 978-0-906141-03-8.

- Disease. — Englewood Cliffs, N.J: Quercus, 2008. — ISBN 978-1-84724-399-7.

- The Egyptians. — Chicago: University of Chicago Press, 1997. — ISBN 978-0-226-15556-2.

- Fenner's veterinary virology, fourth edition. — Boston: Academic Press, 2010. — ISBN 978-0-12-375158-4.

- The healing arts: health, disease and society in Europe, 1500–1800. — Manchester: Manchester University Press, 2004. — ISBN 978-0-7190-6734-1.

- Medieval life. — Ipswich: Boydell Press, 2012. — ISBN 978-1-84383-722-0.

- The life and death of smallpox. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. — ISBN 978-0-521-84542-7.

- Antimicrobial Drugs, Chronicle of a Twentieth Century Medical Triumph. — Oxford University Press, 2008. — ISBN 978-0-19-953484-5.

- Plant biotechnology and agriculture: prospects for the 21st century. — Boston: Academic Press, 2011. — ISBN 978-0-12-381466-1.

- Honigsbaum, Mark The pandemic century : a history of global contagion from the Spanish flu to Covid-19. — W.H. Allen, 2020. — ISBN 978-0-7535-5828-7.

- Hepatitis viruses of man. — Boston: Academic Press, 1979. — ISBN 978-0-12-782150-4.

- Ireland Tom The Good Virus. — UK: Hodder and Stoughton. — ISBN 978-1-5293-6524-5.

- A short history of England. — London: Profile Books Ltd, 2012. — ISBN 978-1-84668-463-0.

- Man and microbes: disease and plagues in history and modern times. — New York: Simon & Schuster, 1996. — ISBN 978-0-684-82270-9.

- Kohn George Encyclopedia of plague and pestilence. — New York, N.Y: Facts on File, 1995. — ISBN 978-0-8160-2758-3.

- Applied virology. — Boston: Academic Press, 1984. — ISBN 978-0-12-429601-5.

- A social history of medicine: health, healing and disease in England, 1750–1950. — New York: Routledge, 2001. — ISBN 978-0-415-20038-7.

- Introduction to modern virology. — Oxford: Blackwell Publishing Limited, 2007. — ISBN 978-1-4051-3645-7.

- Disease in evolution: global changes and emergence of infectious diseases. — New York, N.Y: New York Academy of Sciences, 1994. — ISBN 978-0-89766-876-7.

- Desk encyclopedia of general virology. — Oxford: Academic Press, 2009. — ISBN 978-0-12-375146-1. (a)

- Desk encyclopedia of human and medical virology. — Boston: Academic Press, 2009. — ISBN 978-0-12-375147-8. (b)

- Plagues and peoples. — New York: Anchor Books, 1998. — ISBN 978-0-385-12122-4.

- The time traveler's guide to medieval England: a handbook for visitors to the fourteenth century. — New York, NY: Touchstone, 2009. — ISBN 978-1-4391-1289-2.

- The time traveller's guide to Elizabethan England. — London: Bodley Head, 2012. — ISBN 978-1-84792-114-7.

- Serengeti, dynamics of an ecosystem. — Chicago: University of Chicago Press, 1979. — ISBN 978-0-226-76029-2.

- Viruses, plagues, and history: past, present and future. — Oxford: Oxford University Press, USA, 2009. — ISBN 978-0-19-532731-1.

- Oxford John, Kellam Paul Human virology. — Oxford University Press, 2016. — ISBN 978-0-19-871468-2.

- Winter King: the dawn of Tudor England. — New York: Penguin Books, 2012. — ISBN 978-0-14-104053-0.

- Genomic insights into the biology of algae / Piganeau, G. — Academic Press, 2012. — ISBN 978-0-12-394411-5.

- Disease, medicine, and society in England, 1550–1860. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995. — ISBN 978-0-521-55791-7.

- Ebola: The natural and human history. — London: The Bodley Head, 2014. — ISBN 9781847923431.

- Flu: a social history of influenza. — London: New Holland Publishers (UK) LTD, 2008. — ISBN 978-1-84537-941-4.

- Raoult Didier, Drancourt Michel Paleomicrobiology. — Springer Science & Business Media, 2008. — ISBN 978-3-540-75855-6.

- Microbes and men. — London: British Broadcasting Corporation, 1974. — ISBN 978-0-563-12469-6.

- The end of plagues: the global battle against infectious disease. — New York City: Palgrave Macmillan, 2013. — ISBN 978-1-137-27852-4.

- Miracle cures: saints, pilgrimage, and the healing powers of belief. — Berkeley: University of California Press, 2010. — ISBN 978-0-520-26275-1.

- Understanding viruses: Third edition. — Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Publishers, 2017. — ISBN 978-1284025927.

- Planet without apes. — Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University, 2012. — ISBN 978-0-674-06704-2.

- Topley & Wilson's microbiology and microbial infections. — London: Arnold, 1998. — ISBN 978-0-340-66316-5.

- Viruses and man: a history of interactions. — New York City: Springer, 2014. — ISBN 978-3319077574.

- Thresh JM (2006). «Plant virus epidemiology». Advances in Virus Research (Elsevier Science) 67: 89–125. DOI:10.1016/S0065-3527(06)67003-6. PMID 17027678.

- Scourge: the once and future threat of smallpox. — New York: Grove Press, 2002. — ISBN 978-0-8021-3939-9.

- Dawning Answers: How the HIV/AIDS epidemic has helped to strengthen public health. — Oxford, UK: Oxford University Press, 2003. — ISBN 978-0195147407.

- Viruses and the evolution of life. — Washington, D.C.: ASM Press, 2005. — ISBN 978-1-55581-309-3.

- Rethinking autism: variation and complexity. — Academic Press, 2012. — ISBN 978-0-12-415961-7.

- AIDS: the biological basis. — Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Publishers, 2009. — ISBN 978-0-7637-6324-4.

- The viral storm. — London, England: Penguin Books Ltd, 2012. — ISBN 978-0-14-104651-8.

- Zimmer Carl A Planet of Viruses. — University of Chicago Press, 2021. — ISBN 978-0-226-78259-1.

- The potato: how the humble spud rescued the western world. — San Francisco: North Point Press, 1999. — ISBN 978-0-86547-578-6.

- Principles and practice of clinical virology. — New York: Wiley, 1987. — ISBN 978-0-471-90341-3.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Вирусы в истории общества», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |