Антиох IV Эпифан

Антиох IV Эпифан

- Предшественник

- Селевк IV Филопатор

- Преемник

- Антиох V Евпатор

- Дата рождения

- - 215

- Дата смерти

- 164 до н. э.

- Мать

- Лаодика III

- Дети

- 1. Антиох V Евпатор

2. Лаодика VI

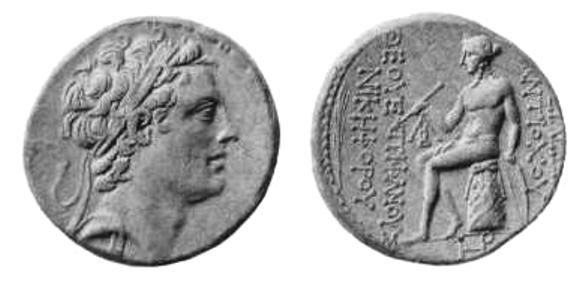

Антиох IV Эпифан[Прим. 1] (др.-греч. Αντίοχος Δ' Επιφανής; ок. 215 г. до н. э. — 164 до н. э.) — сирийский царь из династии Селевкидов македонского происхождения.

Сын Антиоха III Великого, царствовал в Сирии в 175—164 годах до н. э.

Проводил политику эллинизации населения, которая привела в конечном итоге к восстанию в Иудее и Маккавейским войнам. Период правления Антиоха IV характеризовался относительным подъёмом и стабилизацией Сирийского царства, однако, после его неожиданной смерти это государство окончательно пришло в упадок.

Происхождение[править]

Родителями Эпифана были правители государства Селевкидов — Антиох III Великий и Лаодика III, являвшиеся двоюродными братом и сестрой (их общими дедом и бабушкой были Антиох II Теос и Лаодика I). При рождении получил персидское имя Митридат, но после прихода к власти взял тронное имя Антиох.

Обстановка к началу правления[править]

В 175 г. до н. э. Антиох IV вернулся в Сирию из Италии, где долгое время провёл заложником, и сверг узурпатора Гелиодора, убившего его брата Селевка IV Филопатора. Таким образом, он вернул власть законной династии, за что и получил прозвище «Эпифан», ставшее впоследствии официальным.

В это время царство Селевкидов находилось в глубоком кризисе после поражения в Сирийской войне. Численность греко-македонского населения, составлявшего основу армии и административного аппарата, резко сократилась. Территории собственно Греции, Македонии, греческой Малой Азии (в частности, Пергам) и Родос уже находились под сильнейшим влиянием Рима, что препятствовало миграции эллинов на восток. Всё это привело к упадку селевкидских полисов.

Внутренняя политика[править]

Антиох IV стремился укрепить свой авторитет среди эллинского населения, используя для этого разнообразные приёмы: он регулярно одаривал полисы и греческие храмы, устраивал пышные религиозные празднества. С этой же целью царь совершал и более эксцентричные поступки: знакомился на улицах с первыми встречными из простонародья, демонстративно посещал общественные бани, решал мелкие споры на агоре, во время праздника в Дафне сам исполнял обязанности распорядителя. Некоторые современники видели в этих занятиях проявление простодушия и в насмешку «переименовали» Антиоха в «Епимана» (др.-греч. Επιμανής, «безумный»).

Он также предпринял попытку восстановить военную мощь государства и укрепить царскую власть за счёт резкого ускорения процесса эллинизации местного населения Сирии и Месопотамии. Рядом с уже существующими городами (например Вавилоном) создавались новые полисы. Поощрялось строительство театров, гимнасиев. Некоторые местные храмы посвящались греческим богам (например, самаритянский храм на горе Гаризим). Принимающие греческую культуру получали различные привилегии. В целом эта политика была довольно успешной и привела к временному подъёму царства.

Разорение Иерусалима[править]

Поначалу процесс эллинизации в Иерусалиме, как, по-видимому, и во многих других городах, протекал мирно. Часть населения, в том числе некоторые священники, решила принять греческие обычаи и жить обособленной общиной. Однако, ситуация осложнялась борьбой группировок, поддерживающих разных кандидатов на первосвященство, и самой спецификой иудаизма.

В 170 г. до н. э. Антиоху пришлось ввести в город войско, чтобы восстановить порядок; а в 168 г. до н. э. волнения, вызванные слухом о гибели царя, переросли в масштабное восстание. Антиох организовал карательный поход и жестоко подавил мятеж, Иерусалим был разграблен. После этого царь решил, опираясь на прогречески настроенную часть жречества, перейти к насильственной эллинизации жителей. Он превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всех лично заколол жертвенную свинью на его алтаре. Начались религиозные преследования, сопровождавшиеся публичными казнями, пытками и т. д. Городские укрепления были срыты, и неподалеку построена новая крепость, куда переселились филэллины.

Вскоре жестокие гонения вызвали новое восстание под предводительством Маккавеев (165 г. до н. э.). Внезапная смерть помешала царю организовать новый поход против иудеев; в то же время мятеж разрастался и принимал характер войны за независимость. Несмотря на неоднократные попытки наследников Антиоха вновь покорить Иерусалим, борьба закончилась победой иудеев. В честь этой победы отмечается еврейский праздник Ханука, существующий до сих пор.

Внешняя политика[править]

Антиох IV совершил два успешных похода в Египет, в ходе которых захватил огромную добычу. К 168 г. до н. э. Сирийское царство подчинило себе почти всю территорию Египта, в руках Птолемеев оставалась лишь Александрия, но в это время в войну вмешался Рим. Римский посол Гай Попилий Ленат прибыл к Антиоху и потребовал, чтобы тот увёл войска из долины Нила. Царю пришлось принять римские условия и отказаться, таким образом, от всех своих завоеваний.

Смерть[править]

Существуют по крайней мере 2 версии гибели Антиоха IV:

- Царь умер от внезапной болезни,

- Он был обезглавлен жрецами Нанеи (отождествлялась с Артемидой) при попытке ограбить их храм.

После этого события Селевкиды продолжали царствовать ещё один век. Лишь с гибелью Антиоха XIII династия оборвалась, и в 64 г. до н. э. римский полководец Помпей присоединил Сирию, остававшуюся последним владением македонских завоевателей.

Семья[править]

Супругой Антиоха IV стала его родная сестра Лаодика IV, до встречи с ним успевшая побыть женой двух его братьев: Антиоха и Селевка IV Филопатора[1]. Браки между родственниками были привычным делом в эллинистическом мире, перенявшем этот обычай у покорённых персов.

От этого брака родились:

- Антиох V Евпатор (173 г. до н. э. — 162 г. до н. э.) - наследовал селевкидский трон после внезапной смерти своего отца. От имени ребёнка страной управлял Лисий.

Но спустя 2 года в страну вернулся сын Селевка IV Деметрий I Сотер, который был отправлен в Рим Антиохом IV в качестве почётного заложника взамен себя. После гибели своего дяди, он объявил сенаторам о том, что сирийский трон должен принадлежать ему, как более старшему представителю царской династии[2].

Однако римские законотворцы считали более выгодным правление малолетнего правителя, и Деметрий решился на побег, в чём ему помог историк Полибий. Под предлогом охоты Селевкид покинул город, и из Остии отплыл в Сирию. Высадившись в Триполи, он получил народную поддержку, и незамедлительно убил двоюродного брата и его опекуна[3].

- Лаодика VI (дата рождения неизвестна — 115 г. до н. э./113 г. до н. э.) - после 152 г. до н. э. вышла замуж за понтийского царя Митридата V, и стала матерью Митридата VI Евпатора.

Примечания[править]

Источники[править]

- ↑ Бенгтсон, Правители эпохи эллинизма. с.246

- ↑ Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа», Глава XXXIV.

- ↑ Вторая книга Маккавейская, Глава 14 // Викитека