Селевкидская Иудея

Селевкидская Иудея — территория Эрец-Исраэль в период её оккупации Селевкидской державой.

Общие сведения[править]

Между 201, 200 или 198 г. до н. э.) и 164 г. до н. э.[1] территория Иудеи входила в состав провинции Келесирия и Финикия державы Селевкидов.

Собственно евреи активно помогали Антиоху III в завоевании страны, будучи раздражены жестоким правлением Птолемея IV: евреи доставляли продовольствие сирийским войскам, прогнали египетский гарнизон из Иерусалима и облегчили Антиоху завоевание страны. Поэтому, Антиох III, как пишет Иосиф Флавий, позволил евреям управляться по собственным законам под руководством первосвященника и Санхедрина. Часть законов касалась особого статуса Иерусалима и Храма. Начался ремонт стен Иерусалима, пострадавших во время предыдущей войны[2]. Из государственной казны ежегодно выделялись средства на нужды Храма. Были снижены размеры податей с Иудеи[3].

Селевкиды рассматривали население Иудеи как этнос (нацию), пользующийся широкой внутренней автономией в пределах Иудеи, центром которой был Иерусалим.

Управлялась Иудея в то время советом старейшин — герусией (синедрион), которой руководил первосвященник — фактический глава еврейского народа и Иудеи. Пост первосвященника был пожизненным и наследственным. Первосвященник занимался всем, что касалось Иерусалимского Храма, должен был заботиться о защите и водоснабжении Иерусалима, был ответствен за взимание налогов. Судя по всему первосвященник мел и некоторый военный отряд. Герусию составляли высокопоставленные священники и старейшины кланов, представлявшие интересы иудейских городов.

В редких случаях созывалось народное собрание (Великий собор — кнесет ха-гдола).

Таким образом, евреи Иудеи образовывали религиозно-политическую общину под управлением первосвященника, который был не только религиозным, но и политическим главой Иудеи.

Одним из ведущих кланов были Тобиады.

Несмотря на греческое влияние, главные законы этноса базировались на Торе, признаваемой источником правовых норм евреев также селевкидскими властями[4]. Автономные иудейские власти имели право обязывать жителей Иудеи выполнять законы Торы и запрещать им идолопоклонство. Храм был центром религиозной и политической жизни Иудеи для евреев (для самаритян — храм на горе Гризим).

Обеспечение коэнов и левитов была возложена на весь народ, а средства на содержание Храма обеспечивались взносом в половину или одну 1/3 шекеля, взимавшегося ежегодно с каждого мужчины-еврея, достигшего 20 лет, в стране или диаспоре, так и добровольными пожертвованиями. Храм служил и хранилищем сбережений вдов и сирот и т. д.

Священники, участвовавшие в храмовой службе, делились на 24 «смены» (мишмарот), каждая из которых служила в установленное для неё время. Представители священников (а также левитов и мирян), живших вне Иерусалима и подразделенных на 24 ордена (маамадот), прибывали поочередно в Иерусалим, чтобы присутствовать при отправлении службы.

Греческое правление принесло с собой всепроникающее влияние эллинистической культуры и цивилизации. Порядки, заведенные иноземными властями, и достижения в земледелии, градостроительстве и финансовом деле способствовали изменениям в укладе жизни евреев. Высшие сословия Иудеи мало отличались от высших сословий в других областях державы; наблюдалось распространение греческих имён и греческой культуры в целом.

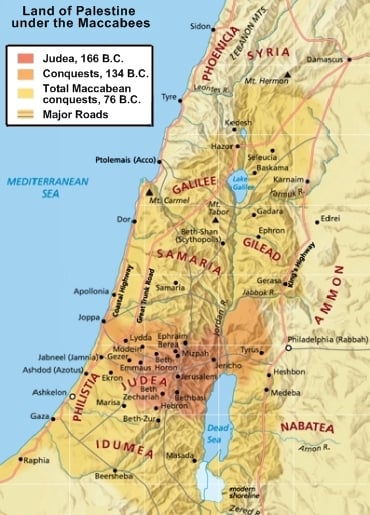

Лишь часть евреев концентрировалась в пределах автономной Иудеи: евреи населяли примыкающие к Иудее с севера области — Офраим и Раматаим, административно подчинённые Самарии до 145 г. до н. э. Существенный центр евреев образовался к концу эпохи иранской власти в северо-западной Самарии, многочисленные еврейские поселения имелись в центральной и восточной Галилее, север страны был практически полностью заселён евреями. Евреи проживали и в Восточном Заиорданье — в Аммоне и к северу от него.

Иудея была так слаба, что ей не раз приходилось страдать от нападений самаритян[5], не говоря уже о грабежах селевкидских властей[6].

До эпохи Хасмонеев Иудея была в основном страной земледелия и скотоводства:

Иудеи мирно обрабатывали свою землю, и земля давала свои произведения, а деревья в долинах — свои плоды… Каждый сидел под своим виноградником и под своей смоковницей[7].

Торговля в то время была в основном находилась в руках греков и финикийцев.

Греки (македонцы, эллинизированные сирийцы) поселялись в Иудее, отношения с евреями у них возникли напряжённые, поэтому они жили в основном отдельно, образовав Декаполис.

В тоже время, и евреи в эпоху Селевкидов переселялись в Малую Азию, Антиохию и в Грецию, а также попадали туда в качестве пленников.

Вначале Селевкиды не вносили изменений в традиционный жизненный уклад и социальный строй Иудеи. Но контрибуция, которую Антиох III должен был выплатить римлянам после разгрома при Магнесии в 190 г. до н. э., подорвала финансовую систему державы, и её власти лихорадочно искали финансы. Селевк IV попытался захватить сокровища Храма. Хотя последнее мероприятие носило чисто фискальный характер и не было направлено против иудаизма, оно ухудшило отношения между евреями и Селевкидами.

Стали проявляться первые признаки сопротивления властям, направленного на защиту национальной автономии. Зачастую столкновения происходили между евреями-земледельцами, страдавшими под тяжелым бременем поборов иностранной администрации, пытавшейся контролировать все сферы общественной и хозяйственной жизни. Рост числа евреев в соседних с автономной Иудеей территориях, стремящегося к объединению с Иудеей, повлекло за собой трения с соседними автономными провинциями, — главным образом, с Самарией и Идумеей.

Это была во многом и внутренняя борьба, так как евреи были разделены на два лагеря: эллинистов и хасидеев (חםיךים ’Λσιδαιοι). В начале 170-х гг. до н. э. эллинисты являлись господствующей силой в Иудее.

Наконец, жестокие гонения на иудаизм и евреев Антиоха Эпифана привели к Маккавейской войны, в которой евреям удалось победить, было создано Хасмонейское царство.

Первосвященники[править]

- Симон II (218 до н.э - 192 до н.э)

- Оний III (192 до н.э. - 175 до н.э.)

- Язон (175 до н.э. - 171 до н.э.).

- Менелай (171 до н.э. - 162 до н.э.)

- Лисимах (~ 168 до н.э.)

- Оний IV (171 до н.э.)

- Алким (162 до н.э. - 159 до н.э.)