Еврейский экзилархат в Вавилонии

Еврейский экзилархат в Вавилонии

- Дата основания

- 6 в. до н. э.

- Дата ликвидации

- 12 в.

- Религия

- иудаизм

- Языки

- иврит

Еврейский экзилархат в Вавилонии — еврейская «автономия» в Вавилонии во главе с экзилархами.

Общие сведения[править]

Южный Ирак (Ур Халдейский) был родиной Авраама. Хотя не исключено, что Ур следует связать в народом хурриты.

Очевидно, что основой вавилонских евреев были изгнанники из Эрец-Исраэль, депортированные в Ассирийское пленение:

- В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских[1].

А затем в Вавилонское пленение (но не исключено, что и местные жители могли принимать иудаизм, как это произошло с Адиабеной):

- И переселил он (Навуходоносор) Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жён царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон[2].

Разгром Иудеи римлянами очевидно увеличил поток евреев в Вавилонию.

Когда персидский царь Кир Великий, завоевавший Вавилонию в 539 г. до н. э., разрешил евреям вернуться в Иудею и отстроить Храм в Иерусалиме, то только часть их (по-видимому, меньшая) воспользовалась этим разрешением. При царях Ахеменидах евреи достигли существенного влияния, о чём свидетельствует то высокое положение, которое занимал при дворе Ахеменидов виночерпий Нехемия, а также другие сановники, например Даниэль, Мордехай и т. д., судя по истории Эсфири, сами Ахемениды возможно вступали в браки с еврейками (путанные сказания об этом сохранил арабский историк Табари, утверждавший, что со стороны матери ахеменидские цари и Сасаниды были евреями[3]). Иосиф Флавий утверждает, что и сменивший Ахеменидов Александр Македонский подтвердил привилегии, данные евреям персами[4]. В 120 г. до н. э. Вавилония подпала под власть династии Аршакидов, по некоторым данным имевшей еврейское происхождение[5], и основавшей Парфянское царство; парфяне благожелательно относились к евреям на протяжении всего периода своего господства над Вавилонией[6].

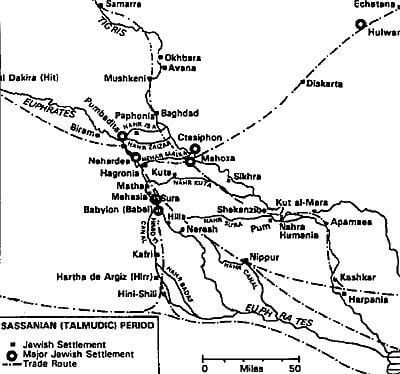

В Ираке появились еврейские города: Нагардея, Низибис, Пумбедита, Сура, Мата Мехасия, Нареш и Махоза. Недолго существовало «княжество Асиная и Анилая». Жили евреи также и в других городах — Вавилоне, Багдаде, Мосуле, Басре и т. д.

Евреи жили не только в городах Вавилонии, но и заселили многочисленные деревни, где занимались сельским хозяйством.

Поэтому евреи считали Ирак своей исконной землёй: у талмудистов Вавилония считалась «страной Израильской»[7], что было принято Закуто[8] и некоторыми современными ему учёными. Так, талмудисты считали, что «жить в Вавилонии то же, что жить в Эрец-Исраэль»[9], что «оставить Вавилон — это преступить заповедь»[10].

Во главе вавилонских евреев стоял «рош-галута» — экзиларх — выполнявший роль наместника иранского государства среди еврейского населения. Экзиларх осуществлял надзор за порядком в еврейских городах и деревнях, следил за ходом торговли на рынках, регулировал цены[11], а также являлся верховным судьёй над евреями и назначал судей для каждого района и города: при этом он имел право «палки и кнута»[12], мог сурово наказывать[13] и выносить смертные приговоры[14].

На основании Библии[15] мидраш Седер Олам Зута относит возникновение должности экзиларха ко времени изгнания иудейского царя Иехояхина, то есть к VI в. до н. э., но эта традиция не имеет документального подтверждения. Исторические источники о жизни евреев в парфянской Вавилонии I века н. э. позволяют предположить существование там экзиларха. Институт экзиларха существовал, возможно, до XII века.

Впрочем, власть экзеларха распространялась не только на иракских евреев. Вениамин из Туделы в своих «Путешествиях» говорит, что власть князя изгнания (эксиларха) распространяется на все еврейские общины Месопотамии, Персии, Армении, страны Коты близ горы Арарат и других регионов:

- Власть князя изгнанников распространяется на все еврейские общины следующих стран: земли сеннаарской, Персии, Хорасана, Сабы, или Йемена, Диарбекира, всей Месопотамии, земли Кут[16], жители которой обитают на горах Араратских, земли Алании, окруженной горами и не имеющей другого выхода, кроме Железных ворот[17], построенных Александром Македонским, жители которой называются аланами, земли Сикарии[18], всех стран тогармских[19] до гор Асны, страны гергенов до реки Тихона[20], они же древние гергесеи[21] и исповедуют веру христиан, и далее до границ земли Тибета и Индии. Живущие во всех этих землях еврейские общины получают от одного только князя изгнанников разрешение назначать в синагоги раввинов и хазанов[22], которые и должны являться к нему за получением рукоположения и права на должность, и по этому случаю приносятся ему дары, а также известный ежегодный налог со всех концов света. Во владении князя изгнанников находятся многие большие гостиницы с рощами и садами в Вавилонии; кроме того, он имеет обширные поместья, доставшиеся ему по наследству и которые у него никто отнять не может. В Багдаде он содержит гостиницы для евреев, получает определенную годовую подать с рынков и с торговли вообще, кроме того, что приносится ему из отдаленных стран, так что князь очень богат. Притом же он очень ученый человек, знаток Святого Писания и Талмуда и гостеприимен: за столом у него ежедневно обедают много евреев. Во время назначения в должность князя изгнанников расходуются огромные суммы на подарки калифу, князьям и вельможам его, и это в тот именно день, когда калиф рукоположением своим утверждает его в должности. После чего его сажают во вторую (После царской.) царскую колесницу и везут, при звуках барабанов и флейт, из царского дворца в его собственный дом, где он в свою очередь возложением рук утверждает в должностях глав и членов академий[23].

Кроме того, во главе еврейской общины, как и в Эрец-Исраэль, стояли семь представителей (שנעה טוני העיר), которые заведовали всеми её делами, религиозно-общественными, просветительными и благотворительными учреждениями. Наиболее важные дела решались в собрании всей общины[24] или при участии учёного, который, по-видимому, следил за правильным течением общинной жизни и носил титул חנר עור[25]. На обязанности представителей еврейской общины лежало наблюдение за правильностью мер и весов, установление цен на предметы первой необходимости и поденной платы рабочим, сооружение и содержание в исправности городских стен для защиты от нападения кочевников, назначение и содержание привратников и городового гонца (פרש העיר) для связи с правительственными учреждениями[26], сооружение синагог, изготовление свитков Торы, назначение учителей и заведование благотворительными учреждениями.

Иосиф Флавий говорит о фактической независимости вавилонских евреев, например:

- В Вавилонии находится город Наардея (Нагардея), крайне оживленный, обладающий отличною и обильною землею. Ко всем прочим преимуществам присоединялось еще и то, что там был избыток населения. Город этот недоступен врагам, так как река Евфрат со всех сторон окружает его и он, кроме того, защищен стенами. В таких же благоприятных условиях находится на той же реке город Низибис. Уповая на укрепленность своих городов, тамошние иудеи удерживали у себя двойные драхмы, которые закон предписывает отдавать Предвечному, равно как не посылали никаких других жертвенных даров, и смотрели на свои города как на казнохранилища. Отсюда уже деньги при случае посылались в Иерусалим, причем огромные тысячные толпы людей сопровождали эту доставку денег из боязни перед грабежами парфян, которым Вавилония платила дань...

- Многие иудеи ушли в Наарду (Нагардею) и в Низибис из-за безопасности в этих городах и руководствуясь тем, что там была сосредоточена масса воинов. Таково было положение вавилонских евреев[27].

Из этих слов можно сделать ряд важных выводов: фактически, евреи в этих городах были независимы (хотя, формально и входили в состав Парфянского царства и даже видимо платили последней дань), и эта их независимость базировалась на ряде факторов:

- Укреплённые города

- Реки Тигр и Евфрат, каналы и болота как естественные преграды

- Многочисленное население (Иосиф Флавий говорит, что «за Евфратом число евреев огромно и не поддается исчислению»[28])

- Собственные войска

Юдель Орелевич Солодухо считал также, что кроме прочего, автономии вавилонских евреев способствовал и тот факт, что персы, парфяне и сасаниды, учитывая враждебные отношения евреев с римлянами, использовали вавилонских евреев как силу, при помощи которой сами вели войны с Римской империей и Византийской империей[29] (впрочем, ещё Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона писала, в связи с войнами с римлянами: «Возможно, что признание такого рода услуг, оказанных вавилонскими евреями, и в особенности домом Давидовым, побудило парфянских царей возвысить «князей изгнания», бывших до тех пор немногим более собирателей государственных налогов, до сана действительных князей. Таким образом, их многочисленные еврейские подданные получили центральное, облеченное властью правление, которое обеспечивало им безмятежное развитие собственных внутренних дел»). Это мнение подтверждается фактом активного участия вавилонских евреев в войне Квиета (в том, что Траяну не удалось захватить Месопотамию велика роль евреев) и в войне с Ираклием (также, намного ранее Иудея под властью Хасмонейской династии и Парфянское царство были одинаково заинтересованы в разгроме Селевкидов). Хотя евреи и изгнали римлян из Месопотамии, но это была Пиррова победа: в войну с Траяном погибло огромное число вавилонских евреев:

Император же, подозревая, что иудеи и в Месопотамии нападут на местное население, повелел Луцию Квинту очистить от них эту область. Луций, ведя с собой войско, истребил огромное количество тамошних иудеев[30].

Не менее тяжёлый разгром Нагардеи и Низибиса устроил Оденат в 262 году.

Об армии («массе воинов») вавилонских евреев нечего в принципе неизвестно, кроме её участия в вышеназванных войнах с римлянами, а также в Первой Иудейской войне (в ней особенно отличились адиабенцы), а порой и с парфянами и персами, например, тех, которые вели Анилай и Асинай или в ходе Восстания Мар-Зутры II. Впрочем, ещё при Селевкидах, около 220 г. до н. э., еврейский отряд принял участие в обороне Вавилонии против вторгшихся в неё галатов[31]. Армия Александра Македонского включала в себе много евреев, из религиозных соображений отказавшихся участвовать в возобновлении разрушенного храма Бела в Вавилоне[32]. Антиох III поселил значительное число вавилонских евреев в качестве колонистов в своих западных владениях для того, чтобы парализовать революционные тенденции, тревожившие те края[33]. Антиох Сидет предпринял поход против парфян вместе с иудейским князем Гирканом I; когда союзные армии победили парфян в 129 г. до н. э. у p. Заба (Lykos), царь сделал дневку на 2 суток ввиду того, что на эти дни пришлись Шаббат и Пятидесятница[34]. В 40 г. до н. э. слабохарактерный иудейский царь Гиркан II попал в руки парфян, которые передали его Антигону, а тот отрезал ему уши чтобы сделать его непригодным к первосвященству[35]. Впоследствии, когда Ирод Великий достиг власти, он, остерегаясь назначить на пост первосвященника какого-нибудь представителя знати, нарочно послал в Вавилон за неким Ананелем, простым священником, и поручил ему первосвященство[36].

На силу вавилонских евреев указывает и тот факт, что Иерусалим с давних пор привык ожидать помощи с Востока[37][38], а также то, что римский прокуратор Петроний был вполне уверен в том, что вавилонские евреи окажут в случае насилия над евреи Иудеи, их братьями, активное заступничество. Поездки р. Акибы в Нагардею и Газаку[39] находились, очевидно, в связи с приготовлениями к восстанию Бар-Кохбы, евреи диаспоры поступали в ряды армии Бар-Кохбы[40], недаром существовала традиция, что и сам Шимон Бар-Кохба вёл войну против римлян в Месопотамии[41]. Впрочем, вне сомнения, ирано-вавилонские евреи воевали и с персами, например в ходе осады Мазаки; персы же зная воинственность евреев старались селить их в Закавказье, на территориях современного Азербайджана и Дагестана, чтобы они охраняли северную границу, потомки этих евреев — горские евреи (таты) — обратили в иудаизм хазар и возможно некоторые другие племена. Не меньше чем римлян, евреи ненавидели византийцев, что также было на руку персам, недаром христианские историки обвиняли евреев например в том, что по их наущению были убиты 22 епископа при царе Шапуре II[42]. Армия Кавада I, выступившая против византийцев, заключала в себе много евреев, которым разрешалось не участвовать во время Пейсаха в военных действиях[43]. Так или иначе, но наряду со сотрудничеством имели место и гонения на евреев, в результате чего евреи помогли арабам завоевать Иран: при вторжении мусульман в Персию начальник сурской школы Мар Исаак привёл им в помощь целую армию в 90 тысяч человек. В награду за такое усердие халиф Омар объявил потомка экзилархов из рода Давидова, Бостанаи, главой евреев.

Вавилонские евреи занимались не только военным делом и земледелием, но и торговлей, пивоварением и пр., имелась верхушка еврейской знати, перенявшая культуру парфянской среды, обладавшая юридическими познаниями и пользовавшаяся уважением вавилонского еврейства.

Победа Селевка Никатора надолго была признана евреями и сирийцами началом нового летосчисления, называющегося מני שטרות (aera contractuum), то есть эрой контрактов[44]. Эта эра стала официальным началом летосчисления парфян и под названием «греческой» продолжала существовать на Востоке ещё долго после того, как уже была забыта на Западе[45].

В Вавилонии евреи когда-то говорили гораздо правильнее по-еврейски и с более выразительной интонацией, чем в Эрец-Исраэль. Когда еврейский язык был ещё разговорным в Иудее — во всяком случае, в учёных кругах — народ в Вавилонии уже усвоил арамейскую речь благодаря близости арамейско-сирийских областей. О Гиллеле имеются указания, что он говорил на арамейско-вавилонском, или таргумическом, наречии[46]. Это наречие, главным литературным памятником которого является Вавилонский Талмуд, находилось в тесном родстве с языком туземцев. В Эрец-Исраэль учёные назывались «рабби», а в Вавилонии они носили титул «рав». Персидский язык никогда не был родным языком для вавилонских евреев; из него местные евреи заимствовали лишь немного слов, хотя наверное больше, чем из греческого языка. Рабби Иосиф (IV век) спрашивает: «Почему мы говорим по-арамейски в В.? Нашим языком должен бы быть или язык священный (еврейский), или персидский»[47]. Хотя встречаются сотни персидских или пехлевийских слов в вавилонских текстах, и амораи 1-го и 2-го поколений, например Рав или р. Иуда, часто пересыпают свои изречения персидскими словами, но число последних в еврейско-вавилонском наречии было не столь уже значительно. В еврейских заклинаниях употреблялся арамейский язык; гаоны писали респонсы лишь по-арамейски даже в арабское время, что видно по трудов Шерира-гаона и Гаи-гаона. В эпоху последних разговорным языком служил арабский, и Саадия-Гаон называет арамейский язык «языком наших отцов»[48]; следовательно, при Саадии арамейский язык уже перестал быть живым языком. Еврейский язык удержался в Вавилонии в виде литературного языка; караимы писали на нём, правда, с искажениями и ошибками.

Евреи города Вавилона считались особенно чистого происхождения, отличались изысканною речью, тонким обращением и приличными манерами, скромностью и степенностью, и вступать с ними в родственные связи считалось особенной честью.

По темпераменту вавилонские евреи отличались жизнерадостностью и общительностью; y них существовала поговорка «Или жизнь в обществе, или смерть»[49]; они любили музыку и пение[50], особенно праздники они проводили в радости и веселье[51], нередко даже участвуя в шумных пиршествах, устраиваемых их нееврейскими соседями, чем навлекали на себя негодование законоучителей. Шаббат праздновался очень торжественно; обычно на чествование этого дня шли даже последние деньги[52], хотя в целом вавилонские евреи не любили тратиться на пищу и предпочитали ей красивые одежды[53]. Израильские евреи часто с пренебрежением говорили ο вавилонских евреях; имя «вавилонец» служило y них синонимом легкомысленного и суеверного человека[54]; они не упускали случая выставлять их уродами. Многочисленные поговорки вавилонских евреев, сохранившиеся в Талмуде, обнаруживают удивительное остроумие и юмор. Вавилоняне, впрочем, отличались и большой набожностью: Тору они очень уважали[55]; ежедневно утром и вечером посещали дом молитвы[56], в Шаббат собирались слушать чтение Торы с объяснениями и переводом на арамейский язык; особенно многолюдны были предпраздничные собрания, когда законоучители объясняли народу значение предстоящего праздника и относящиеся к нему законы. Весной и осенью собирались ученики академии для обычных курсов Талмуда. Вавилонские евреи отличались гостеприимством; при синагоге находился странноприимный дом для неимущих прохожих[57]. Посещение синагоги выдающимся человеком ознаменовывались зажжением значительного числа свечей[58].

Еврейские поселения Вавилонии[править]

Р. Абба бар-Кагана, комментируя сова II книги Царств «И переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и на Хаворе, реке Гозанской и в городах мидийских», утверждает, что: а) Халах (חלח) — Халван, или Холван, как он и поныне называется арабами. Сирийцы также считают его тождественным с Chalah. По Абульфеде, он находится на расстоянии 5 дней пути от Багдада. И евреи, и сирийцы употребляют это имя для обозначения всей провинции Калахены. б) Хавор (חנור) — то же самое, что Гадиаб в Адиабене. в) Негар-Гозан (то есть река Гозан) тождествен с Гинзаком, или, как его называют Страбон и Птолемей, Газой, Газакой, или Ганзакой, большим городом на берегу озера Урмии. г) «Города мидийские» это — Хамадан (Экбатана) и близкие к нему города (חמדן וחנרותיה). По мнению других талмудистов, под «городами Мидии» подразумевались Нехавенд, ניהװנד, и соседние пункты к югу от Хамадана[59]; Ганзака упоминается также в другом месте как один из отдаленнейших пунктов, где жили настоящие евреи, ведшие своё происхождение от иудейских изгнанников. Так утверждал Рав; Самуил же считал Nahvwan, נהר יואני, наиболее дальним пределом еврейских поселений в Вавилонии[60].

По направлению к северу («сверху») Рав называет границей נגדא ואװנא, местность на Тигре, которую одни принимали за Багравену, упоминаемую Птолемеем, область, лежащую к востоку от истоков Тигра; другие же относили к Окбари и Аване, двум городам на восточном берегу этой реки. Самуил придавал территории поселения евреев меньшие размеры, называя Москэну, מושכני, наиболее дальним ее пределом. К югу («вниз») вдоль Тигра поселение евреев, по Самуилу, доходило до Апамеи, אפמײא, в Месене. К северу на реке Евфрате Рав упоминает крепость Тулбакни, תולנקני (ср. Тильбенкане, упоминаемое Птолемеем), как предел поселения евреев. Самуил называет один пункт дальше к северу «мостом через Евфрат», который, по-видимому, тождествен с «Zeugma» на этой реке, как видно из сообщения р. Иоханана. Это был стратегически важный пункт на границе Коммагены, называемой в новейшее время «Бир».

Эта обширная территория еврейских поселений обнимала много округов, носивших в талмудической письменности следующие названия:

- ננל (Вавилон) — самое частое обозначение, имеющее в виду скорее область, лежащую между обеими реками в том месте, где они сходятся особенно близко друг с другом. Так, в Талмуде говорится, что Вавилон окружён Евфратом с одной стороны и Тигром с другой[61]. Термин «Golah» часто применялся к Вавилонии в этом её более тесном смысле; а так как Пумбадита — город, имевший первенствующее значение для евреев, — был расположен именно в этой области, то имя Golah употреблялось и для обозначения Пумбадиты[62]. В этой области находились Вавилон, Борсиппа, Селевкия и Ктесифон, часто упоминаемые талмудистами; в арабскую эпоху достиг также известности находящийся здесь город Багдад; значительным городом была также и Нагардея. Эта область получила библейское поэтическое название «Сеннаар», значение которого толковалось по разному[63]. Для отличия от Эрец-Исраэль Вавилония называлась «заграницей», «чужой страной»[64].

- הנהרות («Междуречье»)[65]. Термин «Месопотамия», появившийся после Александра Великого, имеет тождественное значение[66]. В этой области находился большой город Низибис, называвшийся по-еврейски Нацибин, как он именовался у ассирийцев; этот край строго различается от Golah, или собственно Вавилонии[67]. Ниневия упомянута в Талмуде[68] как имеющая жителей евреев. Возможно, что под талмудическою Ниневией следует считать весь ниневийский округ[69]. Ассемани упоминает об одном крещёном еврее из Ниневии в IV веке.

- חנל ימא, «морской округ»[70]. Название, возможно, служило для обозначения местности вблизи Персидского залива восточнее Шат-эль-Араба. Округ считался «венцом» Вавилонии. Р. Папа, однако, прилагает это имя к местности Форат (не Евфрат), примыкающей к Борсиппе, относя, тем самым, слово «морской» к озеру Бахр-Неджеедз. Значительным торговым городом к востоку от Тигра и близ моря был Харакс, который в талмудической литературе назывался «Haras» и отождествлялся с библейским Эрехом[71]. Аккад отождествлялся с Кашкаром[72]. В этом оживленном торговом округе, по сообщению Талмуда[73], жили также кутейцы (самаритяне).

- מש (Мешан, у греческих и латинских авторов «Mesene», что равнозначаще Месопотамии); этот край славился своей торговлей. Находился западнее Шат-эль-Араба и севернее Персидского залива и в нем находились Верхняя и Нижняя Апамеи. Здесь располагался обширный город Форани-Мешан, отождествляемый талмудистами с библейским[74] Рехобот-Ир[75]). «Месена» составляла часть древней провинции Халдеи. Термин Халдея не был распространён y евреев.

В Эрец-Исраэль пользовались, следуя Библии, термином «Эбер га-Нагар» (по ту сторону реки) для обозначения Вавилонии[76].

Провинции подразделялисьна меньшие округи, отделенные друг от друга многочисленными каналами. Отсюда служба «блюстителей каналов». Такой округ назывался parbar (פרנר); этот термин встречается и в Библии[77]: так, упоминаются Вавилон и его округ, Нагардея и её округ[78]; существовали и другие округи, называвшиеся Нарес, Сура, Пумбадита, Негар-Пекод, Махуза и т. д., каждый с особенностями в диалекте жителей и отличиями в мерах и весах[79].

Один из каналов назывался «еврейским» (Nahr-al-jahudi).

Отношения с учёными Эрец-Исраэль[править]

Как это часто бывало в истории евреев, евреи вавилонские и евреи израильские сорили о «еврейской чистоте» друг друга. Вавилонские евреи считали себя, в особенности после падения Иерусалима, настоящим Израилем и свои традиции и обычаи, отличавшиеся от израильских, признавали более древними, чем обычаи и установления родины. Этим отличительным чертам между палестинским и вавилонским еврейством придавалось особое значение и им дорожили. Вавилонский Талмуд замечает: «Это для нас (вавилонян), а это для них (жителей Эрец-Исраэль)» הא ל והא לה[80]. Такие выражения, как «здесь» и «там», «на востоке» и «на западе», употребляются для объяснения различий в обычаях. Последние выражения чаще встречаются у масоретов при проверке библейских текстов и сличении различных вариантов их, но они попадаются и при указании менее важных различий в обрядовых и правовых установках, в особенности в эпоху гаонов; таких различий известно не менее 73.

Другим разногласием был приоритет вавилонского или израильского талмудов, известным уже гаонам, всегда предпочитавшим «наш Талмуд» (вавилонский) и перенёсшим изучение вавилонского Талмуда в Европу, где он стал главным авторитетом.

В тоже время эксиларх р. Гуна, как и без сомнения многие другие до и после него, был похоронен в Эрец-Исраэль по его собственной просьбе[81].

Тот же главе Пумбадитской академии р. Гуна заявил: «С тех пор как Рав прибыл в Вавилонию, мы постановили в бракоразводных делах считать себя равными Эрец-Исраэль»[82].

Обменом знаниями между Вавилоном и Эрец-Исраэль занимались многие амораи, путешествовавшими туда и обратно, как например р. Дими и р. Зеира.

Вавилонские учёные считали себя выше своих израильских коллег, а те, отвечали им насмешками[83]. Так, о р. Зеире говорили, что он постился 100 дней, чтобы позабыть вавилонскую Гемару[84], a p. Иеремия постоянно упоминает ο «бестолковых вавилонянах»[85]. Мишна[86] сообщает об исключительной грубости, которую вавилонские евреи проявляли относительно проводника «козла отпущения», а также, что вавилонские священники ели козла Дня всепрощения в сыром виде[87]. Они ели хлеб с какой-то густой кашей, так что p. Зеира говорил, что «глупые вавилонцы едят хлеб с хлебом»[88].

Некоторые учёные считали невозможным доверить генеалогическую традицию нагардейцам или даже вавилонцам вообще[89].

Вавилоняне предпринимали паломничества в Иерусалим на время праздников, и некий вавилонский еврей даже принёс первые плоды своей страны в Иерусалим[90].

Когда в Иудее уже процветали Синедрион и школы, в Вавилонии их ещё не было — факт, вероятно, подтверждающийся тем, что вавилонские евреи направлялись в Эрец-Исраэль для религиозного обучения, как то случилось, например, с Гиллелем. Но по мнению «Малой Хроники» экзилархи уже в этом периоде имели своих придворных учёных[91].

См. также Еврейские Академии Вавилонии.

Взаимоотношения с неевреями[править]

Прибывание евреев в Вавилонии и в Персии привело к религиозному заимствованию, религия Зороастра повлияла на иудаизм, как библейский, так и побиблейский. Характерно, например, изменения отношения к смешанным бракам и определения еврейства: если до Вавилонского пленения браки с нееврейками считались нормой, а еврейство определялось по отцу, то Эзра и Нехемия ввели запрет на смешанные браки и стали определять еврейство и по матери, которая должна быть именно еврейкой, в этом видят влияние персидской религии.

Талмуд и Мидраш часто повествуют ο персах. Р. Нахман, председатель в судилище экзиларха, был хорошо знаком с персидскими законами[92]. В Талмуде говорится о персидском документе[93]. Персидские шаровары, специфически-персидское одеяние несколько раз упоминается в Талмуде[94]. Имеются упоминание ο персидских праздниках[95]. Сообщается, что персы целуют друг другу руку, а не в губы[96]. Еврейский солдат нашёл книгу на еврейском языке в персидском казнохранилище[97].

В период возрождения маздаизма при Сасанидах преданные своей восстановленной религии фанатики гебры (חנרי) преследовали вавилонских евреев за некоторые еврейские обряды, недопустимые с точки зрения парсизма — когда в III веке Сасаниды в Персии одержали верх над Арсакидами и вместе с национальной династией была восстановлена древняя национальная религия, жившим в Месопотамии евреям грозила большая опасность в смысле невозможности соблюдения правил своей религии. Талмуд сообщает[98], что евреям запрещено было погребение мёртвых, устройство ритуальных бассейнов и употребление в пищу мяса «из-за даров», то есть вследствие того, что по персидскому закону от каждого зарезанного животного отделялась известная часть для жертвы огню, что недопустимо по еврейскому закону. Мандейцы, жившие в южной Вавилонии, также недружелюбно относились к евреям.

Сасаниды покровительствуя языку пехлеви и ревностно почитали религию Заратустры и огнепоклонничество. От этого пострадали как христиане, так и евреи; но последние, живя более компактными массами, не были столь подвержены жестоким гонениям, какие выпали на долю менее сплоченных христиан.

Отношение первого Сасанида, Ардешира I, к движению против христиан и евреев не вполне выяснено. Гиббон рассказывает, что Ардешир преследовал и христиан, и евреев, ссылаясь на авторитет Созомена (кн. II. гл. 1); между тем, слова Созомена относятся к одним только христианам. Против подобного рода утверждения говорит и свидетельство Ибн-Дауда, что во дни Ардешира евреи и персы были в дружеских отношениях, как и во дни царя Сапора. Кассель полагает, что евреи пользовались при Ардешире расположением персов; Грец также ничего не знает ο преследованиях в правление Ардешира. Однако «Малая хроника» утверждает, хотя и не в соответственной связи, что «персы достигли власти в 245 году после разрушения иерусалимского храма и устроили гонение на евреев». В одном месте «Юхасина» (лондонское издание, 93а) это событие отнесено к эпохе эксиларха Нехемии, именно к 175 году после разрушения храма. Сообщение это заслуживает доверия, только вместо 175 следует читать 165 г., что соответствует 233 г. общепринятой эры, седьмому году после перехода власти к персам. Некоторые талмудические сообщения, относящиеся к тому времени, подкрепляют данное мнение.

Например, р. Кагана говорит: «До сих пор персы (парфяне) дозволяли евреям чинить смертную казнь, ныне же этого больше не разрешают»[99]. Евреи более не назначались смотрителями каналов («роше-нагаре») и не допускались к придворной службе (так называем. гезирпата, персидское — gezir paiti); впрочем, евреи полагали, что они от этого только выигрывают[100]. Смотрители каналов, которые вместе с теми были и сборщиками податей, вызывали такой ужас среди населения[101], что евреи были очень рады избавиться от подобной должности. Упоминается ο тюремщике (зандукна, Таан., 22а), но он, вероятно, находился на службе у эксиларха. Когда р. Иоханану, наиболее чтимому амораю в Палестине, принесли известие, что маги («хабрин» — гебры) появились в Вавилонии и завоевали её, он испугался и упал в обморок, предчувствуя горькую участь, которая постигнет его вавилонских собратьев; когда же ему сказали, что они охотно берут взятки, он сразу успокоился[102].

Персы чинили препятствия евреям во всех делах, касавшихся убоя скота, общественных бань и кладбищ, так как Авеста запрещает под страхом смертной казни зарывать мёртвых в землю.

В персидские праздники гебры запрещали евреям зажигать огонь в домах[103]; они не допускали исключения даже для больных[104]. Когда Рабба бар-бар-Хана заболел и у него из дома гебр унёс свечи, он, говорят, воскликнул: «Всемилосердый Боже, или под твоим кровом, или под кровом детей Исава (Рима)!» Противоположность этого мнения взгляду р. Хии, считавшего особой милостью Бога, что евреи нашли в Вавилонии убежище от Рима, объясняется тем, что только с появлением гебров настали в Вавилонии плохие времена. На вопрос патриарха Иегуда II, обращённый к Леви, о характере вавилонских жителей тот ответил, что персы подобны войску дома Давидова, а «хабрин» (маги-гебры) подобны демонам ада[105]. Но в войсках новых персов евреи, хотя, может быть, и несколько позже, встречались в качестве вольнонаёмных солдат[106].

Насколько сильно было впечатление, которое Ардешир произвёл на воображение евреев, можно судить по Апокалипсису Илии, который относится, по всей видимости, к войне Ардешира с римлянами. Еретик Мани, основатель манихеизма, появился в то же время; его казнь упоминается Ибн-Даудом, вероятно потому, что манихеизм оказал некоторое влияние на иудаизм.

Мандеи оказали на иудаизм дурное влияние% его воздействию, несомненно, должно быть приписано много суеверий, а также вера в магию, следы чего столь часто встречаются в Талмуде. Доказательством тому служат магические чаши, бывшие в употреблении у евреев и у мандейцев.

Кроме персов и мандейцев, внутри страны и по окраинам её[107] жили арабы (исмаильтяне, набатеи); отношения к ним ввиду общности происхождения вначале должны были быть дружественными. Однако всё это изменилось, когда арабы стали хозяевами страны: они обращались жестоко ко всеми жителями-немусульманами. Христиане терпели от них больше, чем евреи, тогда как между евреями и христианами установились сносные отношения.

Абба Арика, племянник р. Хия, учившийся в Эрец-Исраэль, был близким другом последнего парфянского царя Артабана IV. (209—226).

Царь Шапур I дружил с Шмуэль Ярхина‘а, автором изречения «Закон государства — закон»[108]. Даже тогда, когда Шапур I военными обстоятельствами был вынужден перебить 12 тысяч евреев в Мазаке, Шмуэль был готов защищать его[109].

Гаи-гаон находился в дружеских отношениях с несторианским католикосом.

Завоевашие Вавиллонию арабы наложили на евреев подушный налог (джизью) и налог и с недвижимого имущества (харадж).

Экзиларх[править]

Эксиларх (эксиларх, ריש גלותא, реш галута, рош галут, «глава изгнанных», эхмалотарх, от др.-греч. αἰχμάλωτος, «пленник», и ἀρχά, «управление»; — «глава пленённых») — титул главы вавилонских евреев, которые со времени пленения носили общее название «гола»[110] или «галут»[111].

В Вавилонском и палестинском Талмудах экзиларх также носил титул «наси» — князь[112]. Носителями этого звания, по преданию, были потомки царя Давида по мужской линии[113].

После изгнания царя Цидкияху прекратилась царская династия у евреев, и, согласно преданию, продолжателями царей были экзилархи, и хотя во время Второго Храма были у евреев цари из династий Хасмонеев и Иродиды, однако они не пользовались тем авторитетом, какой имели потомки Давида.

Потомки царя Давида занимали высокое положение в Вавилонии. В эпоху восстания Хасмонеев эти израильские потомки царского дома переселились в Вавилонию, как видно из замечания Макризи.

Первым экзилархом, по мнению автора «Седер Олам Зута», был Шеалтиел бен-Асира, предок Зеруббабеля. Однако, по Schalschelet ha-Cabbalah, первым эксилархом был Иехояхин.

Впрочем, первые ясные следы существования сана «князя изгнания», которыми располагает история, относятся именно к периоду 135 г. до н. э., и первым рош-галутой (экзилархом) был Нахум (Нахунья). Около 140 года Хананья, племянник р. Иошуи, переселился в Вавилонию. и основал школу в «Негар-Пекоде» или «Негар-Пекоре» (по-видимому, так назван по имени парфянского вождя Пакора). После подавления восстания Бар-Кохбы р. Хананья приступил к составлению календаря, что до тех пор было исключительной прерогативой израильского патриарха. Тогда израильский патриарх отправил 2 посланцев в Вавилонию с протестом против этого; особенный эффект произвела едкая речь одного из них, который, между прочим, сказал, что Нахунье (рош-галуте) следовало бы построить другой алтарь и Хананья, как левит, стал бы играть перед ним на арфе; перефразируя стих[114], он иронически закончил: «Теперь из Вавилонии выйдет учение и слово Божие из Негар-Пекора». Этого увещания было достаточно, чтобы вернуть народ к благоразумию и подавить раскол в зародыше. Данный эпизод произвёл большое впечатление на народ, так что ο нём сохранилось несколько сообщений[115]. Иуда бен-Батира, имевший коллегию в Низибисе, также повлиял на Хананью, чтобы тот оставил свою затею; интересно, что школа Хананьи была признана в Иудее очень компетентной[116]. Натан — сын или брат эксиларха — был в то время вице-председателем израильского Синедриона. Начиная с этого периода, участились случаи достижения талантливыми вавилонцами высокого положения в Эрец-Исраэль. Вавилонцы осознавали своё превосходство, и один вавилонский аморай выразился по этому поводу: «Когда Тора была позабыта во Израиле, пришёл Эзра из Вавилонии и восстановил её; когда она была опять позабыта, пришел вавилонец р. Гиллель и возобновил ее, a когда она была в третий раз позабыта, пришли и восстановили ее р. Хия с сыновьями»[117].

Что касается числа и имен эксилархов Вавилонии до X века, то установление их представляет большие трудности. «Седер Олам Зута» приводит 39 эксилархов, начиная от Иехояхина до арабского периода. Частью этот список основан на Библии[118], причём изменён порядок имен, а некоторые опущены; источник, откуда автор заимствовал остальные имена, неизвестен; также, в изданиях «Седер Олам Зута» текст настолько искажён, что не может считаться надежным источником. Талмуды говорят об экзилархах в основном анонимно, выделяя по именам только тех из них, кто, вероятно, вёл образ жизни в духе традиции.

В талмудах и мидрашах приводятся имена следующих эксилархов:

- Рав Гуна I, современник р. Иуда I; его имел в виду р. Хия, когда сказал патриарху: «у тебя есть соперник в Вавилоне»[119]; к этому экзиларху обращались с галахическими вопросами р. Самуил и его отец[120];

- Рав Гуна II, также современник р. Хии[121];

- Рав Гуна III, современник р. Хисда[122];

- Мар-Укба, современник Абба-Арика и Самуила[123]; он отличался своей праведностью и учёностью[124];

- Раббана Укба II; современник р. Хисды[125];

- Укбан бар-Нехемия, современник Рабба[126];

- Нехемия, соврем. р. Аши[127];

- Мар-Самуил, современник p. Папи[128];

- Рабба бар-Абуя упоминается часто в Талмудах[129];

- Исаак, племянник р. Биби[130]; Иуда Аль-Барджелони свидетельствует, что у испанских евреев сохранилась с давних пор традиция ο Таргуме и галахических мотивах, передавшаяся от Исаака-эксиларха[131];

- Абба Мари, современник р. Нахман бен-Исаака[132];

- Гуна бен-Натан отличался учёностью, но подчинился авторитету р. Аши[133];

- Мар-Иоханан (Иохана)[134];

- Мар-Иуда[135];

- Мар-Зутра упоминается часто в Талмуде[136];

- р. Натан[137];

- Гуна Мар, согласно Аврааму Ибн-Дауду, был казнён персидским царём[138].

Из эксилархов арабского времени в поталмудической литературе упомянуты:

- Соломон бар-Хасдаи[139];

- Искуе[140];

- Исаак[141];

- Мешаршиа был заключён в темницу[142];

- Соломон, ο котором рассказывает путешественник Петахия Регенсбургский[143];

- Бостанаи, ο нем сообщает путешественник Вениамин Тудельский, упоминающий еще одного экзиларха, Даниил бен-Хасдаи, которого некоторые отождествляют с Давид бен-Заккаи[144].

По Ибн-Дауду, ещё внук вышеупомянутого Давида, Хизкия, был избран на должность экзилархом учениками академии Гаи-гаона, в этой должности он пробыл 2 года; по одному доносу он был заключен в темницу. Генеалогия экзилархов от Давида бен-Заккаи до Хизкии дана в письме последнего.

Генрих Грец относит прекращение эксилархата к 950−980 годам. По мнению автора «Седер Олам Зута», экзилархат прекратился потому, что после смерти Давида бен-Заккаи единственный достойный занимать эту должность кандидат был казнён. Шмуэль Ибн-Верга объяснял упразднение экзилархата тем, что нееврейское население Вавилона, смотревшее с негодованием на торжество, с которым совершался акт возведения в сан, напало на евреев, и вновь избранный экзиларх был убит; после этого евреи решили упразднить экзилархат[145]. Талмудическая литература в соответствии с общим своим направлением интересуется, в основном, отношением между экзилархами и законоучителями.

Некоторые из вавилонских амораев находились в родственной связи с домом экзиларха, как, например, Рабба бен-Аббуга, которого считал своим предком Шерира-гаон; Нахман бен-Яков был женат на дочери р. бен-Аббуги.

Законоучители входили в состав свиты экзилархов и назывались «rabbanan di-be resch galuta»; они носили отличительные значки на одежде[146]. Сохранилось немало рассказов о неприятностях, которые терпели законоучители от слуг экзилархов[147]. Эзилархи не считали для себя обязательными все требования ритуала, и законоучители признавали иногда за ними эту привилегию[148]. С другой стороны, экзилархи были недовольны отягощениями закона, которые законоучители установили на основании своей схоластики, и один экзиларх по такому поводу воскликнул словами Иеремии: «они умны на зло, но добра делать не умеют»[149]. В Талмуде приводятся вопросы галахического и экзегетического характера, предлагавшиеся экзилархами законоучителям[150], а также отрывки из проповедей, которые читались «при входе в дом экзиларха» (pitcha di-be resch galuta)[151]. Эти проповеди, по-видимому, произносились перед собраниями представителей вавилонского еврейства, собиравшихся ко двору экзиларха после осенних праздников[152].

В Талмуде есть много рассказов ο пирах при дворе экзилара. Например говорится ο пире, который устроил экзиларх накануне Дня Всепрощения в честь Иуда бен-Батира[153]. В доме одного экзиларха ежедневно утром и вечером играла музыка[154].

Талмуд почти не касается отношений экзиларха к царю. В одном месте мы читаем, что Гуна бен-Натан явился при дворе Иездегерда, который собственноручно надел на него пояс — знак его достоинства; при дворах Арсакидов и Сасанидов экзилархи считались высокопоставленными сановниками[155].

В связи с функцией экзиларха как собирателей податей с еврейского населения находится рассказ палестинского Талмуда[156], что одному экзиларху было приказано однажды доставить столько зерна, чтобы оно наполнило помещение в 40 квадратных локтей.

Важнейшей функцией экзиларха была высшая судебная власть по гражданским и уголовным делам для всех вавилонских евреев[157]. Главные тяжбы экзиларх разбирал сам, a для разбора обыкновенных дел назначал судей[158]. Известны три персидские постановления, признанные обязательными для евреев и сообщенные от имени экзиларха Укба бен-Нехемия главе школы в Пумбедите[159]; в некоторых случаях экзиларх судил согласно с персидским законом[160]. Судебную власть экзиларх разделял с обоими гаонами, заведовавшими в Суре и Пумбедите религиозными делами вавилонского еврейства. Но при арабах судебные функции экзиларха были фактически упразднены: мусульманский автор IX века Al-Jachiz упоминает ο шофаре, употреблявшемся, когда экзилархом (ras al-jalut) кого-нибудь отлучал; это наказание, говорит он, было единственное, которому мог подвергать своих единоверцев в мусульманских странах экзиларх, лишённый прежнего права заключать их в тюрьму или наказывать кнуто. В конце X века, незадолго до упразднения эксилархата, один мусульманских полемист, Ибн-Хазам, отметил, что «ras al-jalut не имеет никакой власти над евреями или над другими лицами: ему принадлежит только титул без всякого авторитета и без всяких прав».

Экзиларх был также главным еврейским администратором, имея надзор за порядком в городах, населённых евреями, за правильным ходом торговли на рынках, за верностью мер и весов, — для чего назначал от себя также особых торговых смотрителей («агораномы»)[161].

Вообще торжественный этикет, господствовавший при дворах экзиларха, был позаимствован от персов и других народов, в соприкосновении с которыми они жили в Вавилонии. Тяжёлые времена настали для вавилонских евреев в поталмудическое время при последних Сасанидах и в первое времяд арабских завоеваний; тогда экзилархат потерял своё значение, и место экзиларха часто оставалось вакантным. Однако когда под властью Омаяйдов наступила пора спокойного существования для евреев, политическое значение экзиларха укрепилось и его внешнему положению был придан прежний блеск. Экзилархи из рода Бостанаи вели образ жизни богатых и влиятельных сановников, имели свой двор, выезжали в парадных каретах в сопровождении телохранителей.

Почётные представители еврейских общин и члены ученой корпорации с гаонами Суры и Пумбедиты во главе отправлялись в резиденцию новоизбранного экзиларха (в основном в Суру). Здесь делегаты приветствовали экзиларха, а cypский гаон держал речь, в которой указывал ему на обязанности хорошего начальника и, согласно библейскому завету, предостерегал его от высокомерного обращения с народом. В ближайший четверг совершался в синагоге, в присутствии массы народа, акт возведения в сан экзиларха; оба гаона, возлагая руки на голову новому экзиларху, благословляли его, а народ при звуке шофара восклицал: «Да здравствует наш господин, князь (такой-то), глава изгнанников, корона израильская!» В следующий Шаббат в синагоге происходило торжественное богослужение, при котором экзиларх восседал на роскошно убранной трибуне в виде башни. Прежде всего подходил к трибуне сурский гаон, преклонял перед экзилархом колена и садился по правую его руку; то же делал и пумбедитский гаон, садясь затем по левую сторону экзиларха. Чтение Торы открывал экзиларх, после чего произносил проповедь; если же он не мог сам читать, то говорил сурский гаон. В заключение читалось особое благословение («Иекум Пуркан») экзилархом главам академий, всем законоучителям и всем еврейским общинам, поддерживавшим академии своими пожертвованиями. Все торжество заканчивалось церемониальным шествием из синагоги во дворец экзиларха, где давался парадный обед учёным и знатным особам, a также арабским государственным сановникам.

Доходы на содержание своего двора экзиларх получал в основном с трёх округов (Награвана, Фарсистана и Голвана), и, кроме того, он облагал подвластные ему еврейские общины особыми податями; его доходы, по словам Натана Вавилонского, доходили до 700 золотых динариев.

Хотя сан экзиларха был наследственный в роде Бостанаи, тем не менее, возведение в сан зависело от согласия обеих академий. Установлен был для этого особый торжественный церемониал.

Ежегодно, после праздника Кущей, у экзиларха происходил большой съезд представителей общин и школ, которые приветствовали своего верховного начальника и подносили ему подарки (rigle diresch goluta). Подробное описание церемониала возведения в сан экзиларха дано Натаном Вавилонским[162].

Первые чёткие указания о существовании экзиларха относятся к середине II века. Например, в талмудических сообщениях[163] о введении в Вавилонии в 145 году Хананией (племянником Иехошуа бен Ханания) календаря упоминается местный еврейский глава — Ахия по одной версии, Нехунион — по другой. Но впервые титул реш галута прилагается в Талмуде к рабби Хуне (последняя треть II века — начало III века)[164]. Иехуда ха-Наси утверждал, что если бы рабби Хуна прибыл в Эрец-Исраэль, он получил бы первенство, так как был потомком Давида по мужской линии, а сам Иехуда происходил от Давида лишь по женской линии.

После прихода в 224 году к власти Сасанидов еврейская администрация продолжала функционировать как и ранее[165]. Сасаниды, правда, надеялись заставить своих подданных принять маздеизм. Поэтому в первые 20 лет сасанидского правления вавилонским евреям было затруднительно определиться в отношении к новым правителям.

Список экзилархов по Седер Олaм Зyтa[править]

«Малая Хроника» (Seder Olam Zutta) перечисляет следующих экзилархов:

I. До арабского периода.

- 1) Иехония (Иегояхин);

- 2) Шеалтиил;

- 3) Зеруббабель;

- 4) Мешуллам;

- 5) Ханания;

- 6) Берахия;

- 7) Хасдаи;

- 8) Исаия;

- 9) Обадия;

- 10) Шемайя;

- 11) Шехания;

- 12) Хизкия;

- 13) сын предыдущего (пропущен во всех изданиях; может быть, Шеалтиил[166]);

- 14) Натан;

- 15) Рав-Гуна;

- 16) Акуб[167];

- 17) Нахум (вероятно, современник Ханании, племянника р. Иошуи; ο нем же говорится в письме к Хананье, где он называется Нехуньон[168]; в Талмуде вместо Нехуньон сказано Ахия[169]);

- 18) Иоханан;

- 19) Шафат;

- 20) Анан;

- 21) Рав Гуна;

- 22) Натан;

- 23) Нехемия;

- 24) Акабия;

- 25) Мар-Укбан;

- 26) Абба;

- 27) Мар-Кагана;

- 28) Мар-Зутра;

- 29) Гуна;

- 30) Мар-Зутра (убит в 478 г.);

- 31) Мар-Зутра (в 520 г. стал главой академии в Палестине);

- 32) Гурья;

- 33) Мар-Зутра;

- 34) р. Яков;

- 35) р. Мигас;

- 36) Нехемия;

- 37) Абдими или Аббагу;

- 38) Пинехас;

- 39) р. Хацуб.

II. В арабский период:

| (По Дамасской рукописи, y Нейбауера, I, 196) | (По рукописн. фрагменту старой Библии, найденной в Триполи, y Нейбауера, II, 248) |

|---|---|

| 40) Кафнои | 40) Кафнои |

| 41) Бостанаи | 41) Бостанаи |

| 42) Ханинаи бар-Адва | 42) Хасдаи |

| 43) Хасдаи | 43) Соломон |

| 44) Соломон | 44) Исаак |

| 45) Исаак, он же Искуя | 45) Иегуда б.-Давид |

| 46) Иегуда Заккаи, он же Баббои | 46) Заккаи |

| 47) Моисей | 47) Соломон князь |

| 48) Исаак, он же Искуя | 48) Уззия |

| 49) Давид бен-Иегуда | 49) Иошиягу б.-Иегуда |

| 50) Хасдаи | 50) Пинехас |

| 51) Соломон-князь |

(Бируни приводит список предков Анана бен Давида: « Анан был сыном Данияля, сына Шаула, сына Анана, сына Дауда, сына Хасдая, сына Кафная, сына Бустаная, сына Хуимара, сына Нушара, сына Рабхуны, сына Шабтия, сына Ханны, сына Насама, сына Абамара, сына Акибы. сына Шабния, сына Зеккая, сына Хизкии, сына Шамии, сына Шабтаи, сына Юхнана, сына Расусияна, сына Анана, сына Ишии, сына Закарии, сына Берахии, сына Акуба, сына Ханании, сына Басудии, сына Массии, сына Фадаи, сына Зоробабиля, сына Шалатияля, сына Юхании, сына Яхуакима, сына Яхуахаза, сына Юшии, сына Охозии, сына Яхурама, сына Яхушафата, сына Асы, сына Абии, сына Рахаб'ама, сына Соломона, сына Давида»).

См. также Гаон, Наси, Хахам-баши.

Экономика[править]

Уже Филон Александрийский, ссылаясь на Агриппу, говорил «о землях за Евфратом, ... за малым исключением везде — и в Вавилоне, и в прочих областях, где почва плодородна, живут евреи»[170], указывая, таким образом, что вавилонские евреи активно занимались сельским хозяйством.

Вавилония отличалась плодородием, и её продукты были обильны и разнообразны. Эта страна славилась финиковыми пальмами[171].

Кедры ввозились туда из Эрец-Исраэль[172]. В Βавилонию ввозилась съедобная саранча[173]. Оливкового масла в Вавилонии не было; вместо него употреблялось сезамное, кунжутное[174].

Производство льняных изделий было широко распространено[175]; также выделывалась особая вавилонская пурпурная ткань[176], в торговле известная под названием «Ваbylonicum». Эти изделия вывозились евреями в Александрию.

Вавилонские евреи участвовали в иностранной торговле, которая в самую раннюю эпоху сосредоточивалась в Селевкии и Ктесифоне. В более позднее время, когда Багдад стал выдающимся торговым пунктом, в нем бывали ярмарки, на которых евреи принимали активное участие[177]. Здесь существовал особый еврейский квартал с «еврейским мостом»[178]. Ещё и в начале XX века время торговля в тех местах находилась приемущественно в руках евреев, особенно в Басре[179].

Благодаря своему трудолюбию евреи были богаты, особенно в Махузе.

Hесмотря на то, что они не были ограничены в своих торговых предприятиях[180], евреи не гнушались и такого низшего рода труда, как очистка каналов. Вавилонский Талмуд приводит все виды ручного труда, которыми занимались евреи, даже их выдающиеся ученые.

Среди евреев были и сельские хозяева. Талмуд приводит интересный факт, что израильские евреи отдавали 1/3 своего ежегодного приношения (Терума) «в пользу Вавилонии, Мидии, дальних провинций и всего Израиля»[181].

В Вавилонии не было строительного камня[182]; поэтому для построек употреблялся кирпич, производством которого занимались евреи.

Вавилонские евреи строили красивые синагоги и школы; первые сооружались обычно за городом[183], и при них был странноприимный приют[184].

Учёные одевались с большим изяществом и в обращении были более надменны, чем израильские[185].

Климат Вавилонии был настолько здоров, что утверждали, будто там не бывает лепры[186].

Главными профессиями были земледелие, ремесленный труд, торговля и промышленность; жители долин занимались хлебопашеством, виноградарством и огородничеством, рыли каналы для орошения своих полей и сооружали запруды и плотины от наводнений[187], занимались скотоводством (несмотря на то, что талмудистами в Эрец-Исраэль последнее занятие осуждалось), рыболовством и птицеводством. Среди ремесленников встречались плотники, кузнецы, золотых дел мастера, ткачи (вавилонские ткани чрезвычайно славились), красильщики, портные[188] и т. д. — представители практически любого рода производств, от кожевников до парфюмеров, равно как всевозможные чернорабочие, например гребцы, кормчие, носильщики, дровокаты и дровосеки и даже наёмные воины[189]. Торговля также служила источником пропитания для многих евреев; их торговые предприятия и связи простирались по всей стране и далеко за её пределами. Лен и шерсть, пшеница и вино транспортировались на лодках по судоходным рекам в порты и на ярмарки. Многие евреи отправлялись с товарами в дальние страны, производители сикеры, местного напитка, рассылали свой продукт по городам; существовали и мелкие торговцы, лавочники, коробейники, которые, впрочем, не пользовались уважением[190], затем посредники-комиссионеры, получавшие комиссионных 4%[191], врачи, фельдшера, землемеры[192], писцы и нотариусы. Менялы производили операции с переводами на разные города. Торговые сделки, запродажные записи и условия составлялись в суде, заносились в книги за подписью свидетелей, которая удостоверялась судьёй.

Основная часть еврейского населения Вавилонии жила в бедности; земледельцы, несмотря на свои усердные труды, еле прокармливались; не только арендаторы чужой земли, но и мелкие землевладельцы терпели нужду[193]. Изнемогая под тяжестью разных налогов и под гнётом правительственных сборщиков, владельцы часто не выдерживали и бросали свою недвижимость[194]. Более благоприятно было положение ремесленников, ο чём свидетельствует поговорка «Семь лет голод свирепствует в стране, а к ремесленнику в дверь не заглянет»[195]. Но наибольшим благосостоянием пользовались купцы: они жили в полном достатке, нередко даже в богатстве; встречались между ними очень крупные богачи, владельцы обширных угодий; некоторые из них завоевали себе видное положение и были близки к правительственным сферам.

Среди богачей имелись и рабовладельцы, которые снисходительно обращались со своими рабами и рабынями, иногда даже за хорошее поведение отпуская их на волю. Некоторые из рабов, получив свободу, женились на дочерях еврейских родителей; впрочем, подобные семейства клеймились как отверженные (פםולות משפחות), с которыми обычно не вступали в родственные связи.

Источники[править]

- ↑ 4 Царств, 17, 6

- ↑ 4 Царств, 24, 15-16

- ↑ Baha'u'llah's Family Line

- ↑ Иуд. др., 11, 338

- ↑ Мовсес Хоренаци, «История Армении»./Пер. с древнеарм. языка, примечания Г. Саркисяна; Ред. С. Аревшатян.— Ер.: Айастан, 1990.

- ↑ КЕЭ, том 1, кол. 591–594

- ↑ Абот р. Натан ХVI, 3)

- ↑ Юхасин, 245б

- ↑ Кетуб., 111

- ↑ Кетуб., 110б

- ↑ Баба Бат. 89а

- ↑ Горайот 11б

- ↑ Сангед. 27а и б

- ↑ Баба Бат. 117а

- ↑ 4 Цар., 25:27 и I Хр. 3:17

- ↑ Кутей — жители страны Кута, откуда они были переведены ассирийским царем в города самарийские вместо выселенных оттуда израильтян (4 Цар. XVII, 24).

- ↑ Укрепления в Дербенте, согласно средневековым преданиям, возведенные Александром Македонским. В действительности, они были построены в VI в. н.э. при Сасанидах.

- ↑ Ширван?

- ↑ Турецких, тюркских.

- ↑ Окс, по мнению одних, и Араке, по мнению других. Библейский Гихон (Гион), одна из райских рек (Быт. II, 10-14), отождествляется с Нилом. Его местонахождение одновременно рядом с землей Куш (Эфиопией) и Евфратом объяснялось через теорию о существовании подводных потоках.

- ↑ Быт. X, 16; XV, 21; Иис. Н. XXIV, 11. Гергесеи - потомки Гергесея, сына Ханаана, сына Хама.

- ↑ Хазан — человек, ведущий молитву в синагоге.

- ↑ Три еврейских путешественника. М. Мосты культуры. 2004

- ↑ Мегилла, 27а

- ↑ ib., 27a

- ↑ Мегилла, 27а

- ↑ Иуд. др., 18, 9

- ↑ Древ. 11:133

- ↑ Солодухо, Ю. А. Движение Маздака и восстание еврейского населения Ирака в первой половине VI в. н. э. Вестник Древней Истории, 1940, No 3-4, стр. 131-145.

- ↑ Eusebius, Hist. Eccl., IV, 2.

- ↑ II Макк., 8, 20

- ↑ Иосиф Флавий, Contra Ар., Ι, 22

- ↑ Иосиф Флавий, «Древности», XII, 3, 4

- ↑ Иосиф Флавий, «Древности», XIII, 8, 4

- ↑ Иосиф Флавий, «Древн.», XIV, 13, 10; «Иуд. война», I, 13, 9

- ↑ Иосиф Флавий, «Древн.», ХV, 2, 4

- ↑ Барух, IV, 36—37

- ↑ Псалмы Соломоновы, XI

- ↑ Beresch. r., ХХХШ

- ↑ «Golah и Саадия ибн-Данон» в «Пеер Гадор», № 225

- ↑ «Юхасина», лондонское издан., 245б

- ↑ Созомен, II, 9, 12

- ↑ Bar Hebraeus, op. c., 85

- ↑ Абода Зара, 10а, и Рапопорт, Erech Millin, стр. 73

- ↑ см. «Письмо» Шериры-Гаона, изд. А. Нейбауэра, стр. 28

- ↑ Абот рабби Натан, XII, 55, editio Sehechter

- ↑ Сота, 49б

- ↑ Коммент. к Sefer Jezirah, 45

- ↑ Таанит, 23

- ↑ Сота, 48а

- ↑ Шабб., 145а

- ↑ Эруб., 49а

- ↑ Баба Меция, 52а

- ↑ Иома, 66а

- ↑ Макк., 22б

- ↑ Берах., 8а

- ↑ Песах., 101а

- ↑ Берах., 53а

- ↑ Кид., 72а; Иеб., 16б и сл.

- ↑ Ber. rab., XVI

- ↑ Эруб., 22б

- ↑ Рош-Гаш., 23б

- ↑ Beresch. rab., ΧΧΧVII

- ↑ Ядаим, ΙV, 3; Иеруш. Шекалим, II, 47b

- ↑ Киддушин, 72а

- ↑ Ber. rab., XXX, XLIV, LX

- ↑ Сангедр., 32б

- ↑ Таанит, 14б

- ↑ ср. Шабб., 121б, где название Ниневия употреблено наряду с Адиабеной

- ↑ Кидд., 72а; Иер. Кидд., IV, 65d; Beresch. r., XXXVII

- ↑ Monatsschrift, XXXIX, 58

- ↑ Smith, l. c., col. 1843

- ↑ Кидд., 72а

- ↑ Быт., 10

- ↑ Иома, 10а

- ↑ Абот р. Натан, версия В, II, 47; Арух, s. v. ענר, III

- ↑ I Хрон., 26, 18

- ↑ Кетуб., 54а

- ↑ Беца, 29а, Эрубин, 29б

- ↑ Киддуш., 29б

- ↑ Иеруш. Кетуб., XII, 35а

- ↑ Гиттин, 6а

- ↑ Зебах., 15а

- ↑ Баба Мец., 85а

- ↑ Иома, 57а

- ↑ Иома, VI, 4

- ↑ Мишна Менах., XI, 7

- ↑ Недарим, 49б; Беца, 16а

- ↑ Песах., 62б

- ↑ Халла, ΙV, 11; Мехилту к Второзакон., 14, 23

- ↑ ср. Isaac Halévy, Doroth. ha-Rischonim, III

- ↑ Шеб., 34б

- ↑ Гиттин, 19б; ср. Баба Меция, 108а

- ↑ Абода Зара, 2б; Мегилла, 11a; Кидд., 72а

- ↑ Иеруш. Абода Зара, I, 39с

- ↑ Танхума, изд. Бубера, VI, 100

- ↑ Санг., 97б

- ↑ Иеб., 66б

- ↑ Баба Кама, 117а

- ↑ Таанит, 20а

- ↑ как это картинно описано в тр. Сангедр., 25б

- ↑ Иебамот, 63б

- ↑ Сангедрин, 74б; ср. Scheeltoth di r. Achai, § 42

- ↑ Гиттин, 17а

- ↑ Кидд., 72а

- ↑ Санг., 97б

- ↑ Нидда, 47а; Киддушин, 72а

- ↑ Баба Батра, 54б

- ↑ Моэд Катон, 26а

- ↑ Иер., 28, 6

- ↑ ib., 29, 22

- ↑ Б. Б., 89а; Иер. Таан., IV, 2

- ↑ Иер. Кил., 32b

- ↑ Миха, 4, 2

- ↑ Берахот, 63а; Иеруш. Недарим, 40а; Иеруш. Сангедрин, 19а

- ↑ Сангедрин, 32б

- ↑ Сукк., 20а

- ↑ I Хрон., 3, 17—24

- ↑ Гор., 11б

- ↑ Меила, 9а; Хул., 13а и др.

- ↑ М. К., 25а; ср. Тосафот ad loc.

- ↑ Ruth., r., III, 1

- ↑ М. К., 16б и др.

- ↑ Санг., 31б

- ↑ Б. Б., 51б; Пес., 115б, титул «раббана» часто давался Э.; ср. Арух, s. v, אניי

- ↑ Б. Б., 55а

- ↑ Б. М., 91б; в Шаб., 20б сказано, что Нехемия был братом экзиларха, однако см. Dikduke Soferim, ad locum

- ↑ Беца, 14б

- ↑ Шерира-гаон называет его Э.; ср. Bacher, Ag. Bab. Amor., 46, примеч.

- ↑ Иеб., 115б

- ↑ סּפד העתים, § 179

- ↑ Нидда, 67б

- ↑ Гит., 59а

- ↑ Хул., 133 и др.

- ↑ в Эруб., 24; по Аруху, l. с., был экзилархом

- ↑ см. Арух, l. c., Иома, 87а

- ↑ Иома, 78а; по версии Sed. ha-Dorot, II, s. v.

- ↑ Sefer ha-Cabbalah, y Нейбауера, MJC., 61

- ↑ Теschubot ha-Gaonim, изд. Гаркави, § 181

- ↑ ib., § 389; ср. стр. 378

- ↑ Teschubot ha-Gaonim, изд. Гинсберга, по генизе, стр. 83

- ↑ Schebet Jehuda, § 3, ср. примеч.

- ↑ Sibub, стр.18

- ↑ Юхасин II, 57а

- ↑ Schebet Jehudah, § 42

- ↑ Шаб., 58а

- ↑ Гит., 67б; Аб. Зара, 38б и др.

- ↑ Иер. Шаб., VI, 1, XII, 1; Иер. Беца, 1, 7 и др.

- ↑ Эр., 26а

- ↑ Гит., 7а; Санг., 44а и др.

- ↑ Хул., 84б и др.

- ↑ к субботе Лех-Леха, по словам Шериры; ср. Эр., 59а

- ↑ Мидраше Echa r., III, 15

- ↑ Иер. Мег., 74б

- ↑ Иер. Бер., 5а; Шеб., 6б

- ↑ Иер. Сота, 20б, внизу

- ↑ Санг., 27 а, б

- ↑ Санг., 5а

- ↑ Б. Б., 55а

- ↑ Б. К., 58б

- ↑ Иер. Б. Б., 15б, начало

- ↑ приводится в «Юхасин» Авраама Закуто и y Нейбауера, Mediaeval Jewish Chronicles, II, 83 и след.

- ↑ Бр. 63а; ТИ., Санх. 1:2, 19а; ТИ., Нед. 6:13, 40а

- ↑ ТИ., Кт. 12:3, 35а; ТИ., Кил. 9:3, 32б и др.

- ↑ Бр. 58а

- ↑ ср. I Хрон., 3, 16—23

- ↑ ср. «Дод Мордухай», 26; ср. также I Хрон., 3, 24

- ↑ Иер. Нед., VII, 13

- ↑ Бер., 63а

- ↑ Legatio ad Cajum, § 36

- ↑ Песах., 87б и след.

- ↑ Echa rabbati, I, 4

- ↑ Иеруш. Таанит, ΙV, 69б

- ↑ Шаббат, 26а

- ↑ Таанит, 29б

- ↑ Beresch. r., LXXXV, Midrasch Tanchuma Mischpatim, 17

- ↑ Когут, Aruch, VI, 10

- ↑ Ялкут, IV, 1045, 11

- ↑ Ritter, Erdkunde, Χ, 180

- ↑ Гиттин, 58б

- ↑ Иеруш. Шекалим, III, 47 в

- ↑ Мидр. Tehillim, XXIV, 10

- ↑ Шаб., 24б

- ↑ Пес., 101

- ↑ Шабб., 145б

- ↑ Кетуб., 77б

- ↑ Гитт., 60б

- ↑ Берах., 63а

- ↑ Санг., 97б

- ↑ Иебам., 24б

- ↑ Баба Меция, 51б

- ↑ Баба Меция, 107б

- ↑ Баба Меция, 77б

- ↑ ib., 39б

- ↑ Санг., 29а

Еврейский экзилархат в Вавилонии относится к Еврейско-византийским войнам ↑ | |

|---|---|

| Еврейские государства |

Еврейская Вавилония • Борион • Иотват • Химьяр • Самария • Еврейская автономия при Ираклии • Хазарский каганат |

| Битвы и войны |

Восстание евреев и язычников в Херсонесе • Битва евреев и христиан в Александрии (414) • Химьяро-аксумская война • Восстание евреев против Ираклия • Восстание евреев в Антиохии (609) • Осада Кесарии (614) • Осада Иерусалима (614) • Осада Акко (614) • Осада Тира (610-е) • Битва за Эдессу (628) • Карфаген • Участие евреев в Арабо-византийской войне • Византийско-хазарские войны |

| Еврейские полководцы |

Вениамин из Тивериады • Иосиф Эдесский • Нехемия бен Хушиэль • Исаак бен-Зюсс • Песах • Шарахил Йакбул Зу-Йазан • Юлиан Цабар • Юстус • Юсуф Зу-Нувас |

Еврейский экзилархат в Вавилонии относится ко Второй Иудейской войне ↑ | |

|---|---|

| Битвы |

Парфия • Ал-Хабаш • Низибис • Эдесса • Адиабена • Кирена • Аполлинополь • Мемфис • Оксиринх • Александрия • Саламис • Лидда (Иудея) • Пелузий • Тур-Малка • Фиваида • с Марком Лупом • Истребление евреев |

| Еврейские полководцы |

Лука • Андрей • Артемион • Варнава • Мегарасп • Бар-Дероми • Юлиан и Папп • Акиба бен-Йосеф |

| Римские полководцы |

Траян • Аполлоний • Луп • Марциал • Турбон • Лузий Квиет • Адриан • Адриан и евреи |

| Материалы |

Аппиан Александрийский • Путешествия Акибы • Деяния александрийских мучеников • Самаритяне в ходе войн Квиета и Бар-Кохбы • Еврейские источники о войне Квиета • Первоисточники о Войне Квиета • Морской театр войны Квиета • Еврейская Вавилония • Царство Лукуаса |