Серая Маркович Шапшал

Серайя Мордехаевич Шапшал

- Предшественник

- Самуил Моисеевич Нейман

- Преемник

- Самуил Моисеевич Панпулов

- Предшественник

- должность учреждена

- Преемник

- должность упразднена

- Предшественник

- Семён Адольфович Фиркович

- Преемник

- Марк Михайлович Лавринович

- Место рождения

- Бахчисарай, Российская империя

- Место смерти

- Вильня, Советский Союз

Военная служба

- Звание

- Генерал-адъютант

Награды и премии

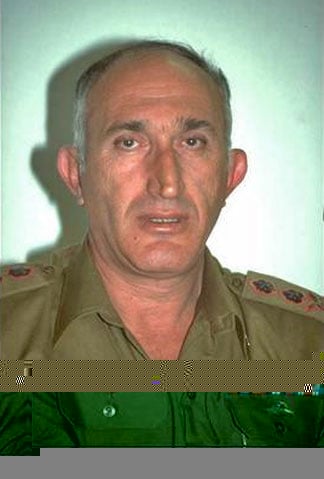

Серая Маркович Шапшал (Серая бен Мордехай Шапшал, Сергей Михайлович Шапшал, англ. Seraya Shapshal, ивр. שריה בן מרדכי שפשל, польск. Seraja Szapszał, Jego Exellencja Szapszał Hadży Seraja Han — «Его Превосходительство Хаджи Серая Хан Шапшал») — караимский учёный и общественный деятель, филолог, ориенталист, тюрколог, доктор филологических наук, профессор, персидский генерал-адъютант[1][2][3][4].

Ранние годы[править]

Серая Шапшал родился 8 мая (20 мая) 1873 года в Бахчисарае в семье садовода Мордехая Моисеевича Шапшала и Акбике Бераховны Казас.

В 1884 году поступил в Охтинское ремесленное училище в Санкт-Петербурге.

В 1894 году окончил гимназию Гуревича в Санкт-Петербурге.

В 1899 году окончил факультет восточных языков (курс арабско-персидско-турецко-татарского языков) Сантк-Петербургского университета. Учился отлично и за годы учебы дважды побывал на практике в Османской империи. Активно работал в мусульманском благотворительном обществе Санкт-Петербурга, которое возглавлял генерал киргизского происхождения Султан-Гази-Вали-хан, который благоволил к Шапшалу и часто брал его с собой по делам общества в турецкое посольство и в персидскую миссию. После окончания университета, Шапшал был оставлен преподавателем при университете.

После окончания университета служил младшим унтер-офицером в 212-м Бахчисарайском резервном батальоне и с 1 октября 1900 года по 1913 год числился в запасе по городу Санкт-Петербургу.

Карьера в Персии[править]

В 1901−1908 годах находился на дипломатической и преподавательской работе в Персии, куда был направлен российским Министерством иностранных дел. В январе 1901 года прибыл в Тебриз в распоряжение валиахда Мохаммеда-Али. В Персии изучал изучал азербайджанский и персидский языки, преподавал русский язык и общеобразовательные предметы в школе Лукмание в Тебризе. Изучал фольклор иранских азербайджанцев.

Был учителем и воспитателем наследника персидского шаха принца Мохаммеда Али Хана, впоследствии ставшего шахом. Шапшал сумел расположить к себе Мохаммеда-Али.

(Стоит отметить, что Ираном в то время правили каджары).

Валиахд (наследник престола) благоволил к Шапшалу, присвоил ему Ханский титул и настолько приблизил его к себе, что стал поручать ему не только свои личные дела, но и государственные задания. Так, когда в 1903 году русские начали прокладывать шоссе Тавриз-Джульфа, по которому планировалось провести впоследствии железную дорогу, Мохаммед-Али-мирза назначил Шапшала председателем оценочной комиссии для приобретения нужных под шоссе земель.

10 января 1907 года состоялась пышная коронация Мохаммеда-Али, который вскоре «осыпал Шапшала, получившего титул Эдиб-ус-Султана, всякими милостями, назначил его почетным генерал-адъютантом, удвоил его содержание и поручил ему заведывание церемониальной частью при Дворе, где он стал играть выдающуюся показную роль. Шапшал постепенно стал неразлучным членом шахской семьи, питавшей к нему большое доверие».

Таким образом, Шапшал получил титул Эдиб-Ус-Султан (Учитель Властителя), чин генерал-адъютанта и должность министра Двора, в обязанности которого входила организация церемониала приёмов и других торжественных официальных мероприятий в шахском дворце.

По описанию очевидцев, Шапшал «старался удержать за собой исключительное положение посредника между Шахом и Миссией. Наружно он был генерал-адъютантом Шаха, имел титул Адиб-Солтана и внешность соблюдал персидскую и только иногда одевался совершенно по европейски. У него была манера действовать через женщин и нечувствительные к пошлости женщины легко поддавались его влиянию. К числу таких женщин надо отнести и посланницу А.П.Гартвиг»[5].

В истории с разгоном шахом меджлиса Шапшал «сыграл заметную роль», так газета Русское слово от 26 июля (13 июля) 1908 года писала:

Сегодня, 2-го июля, стало известно, что его величество шах Персии окончательно решился расстаться со своим ближайшим советником, другом и воспитателем наследника, генерал-адъютантом Сергеем Марковичем Шапшалом, которого меджлис и энджумены давно требовали выгнать из Персии, как человека, имеющего дурное влияние на шаха. Русско-подданный С.М.Шапшал, достигший при дворе Магомета-Али высшего положения, во многом напоминает пресловутого абиссинского авантюриста Леонтьева, носившего громкий титул генерал-губернатора каких-то экваториальных провинций. Восемь лет тому назад С.М.Шапшал, тогда только что окончивший Лазаревский институт восточных языков, по протекции персидской миссии в Петербурге был приглашен воспитателем нынешнего шаха, не знавшего еще таблицы умножения. С.М.сумел расположить к себе Магомета-Али, не чаявшем в молодом европейски воспитанном человеке души. Без Шапшала шах ничего не предпринимал и тяжелые минуты своего царствования поступал так, как диктовал ему Шапшал. В истории персидского меджлиса, последних кровавых событий, завершившихся расстрелом парламента, Шапшал сыграл не последнюю роль.

Когда в июле 1908 году в еврейском квартале Тегерана вспыхнул еврейский погром, а власть бездействовала, Шапшал был единственным представителем двора, кто пошёл в этот квартал и, обратившись к погромщикам, сумел остановить резню.

Дальнейшая служба[править]

В 1908 году Шапшал вернулся в Российскую империю, где имел получил аудиенцию у императора Николая II.

Затем работал переводчиком восточных языков в Министерстве иностранных дел в Санкт-Петербурге. Был членом Русского археологического общества и товарищем председателя Общества русских ориенталистов.

В 1909−1916 годах — лектор турецкого языка в Петербургском университета на факультете восточных языков.

В 1915 году был избран на духовно-административную должность гахама Караимского духовного правления Таврического и Одесского в Евпатории.

Во время Первой мировой войны привлекался к работе в МИД и в Морском Генеральном Штабе для перевода трофейных турецких документов.

Караимский лидер[править]

В 1916 году преобразовал архивный отдел и отдел инкунабул Караимской национальной библиотеки «Карай Битиклиги», существовавшей со 2-й половины XIX века, в Музей караимской культуры в Евпатории (существовала до 1929 года), куда передал и некоторые из собранных им артефактов караимской культуры. Самая ценная часть собрания библиотеки в 1926−1927 годах была, по просьбе караимов, передана в Институт народов Азии в Ленинграде (отделение Института востоковедения РАН), сама же библиотека просуществовала до 1928 года; часть её фондов была передана научным библиотекам Ленинграда и Москвы, бо́льшая же часть фондов была утерена.

В своей автобиографии Серая Шапшал утверждал, что «в марте 1919 года, находясь в Крыму и преследуемый деникинцами за своё открытое сочувствие советскому строю, он был вынужден во избежание ареста выехать на Кавказ, а оттуда в Турцию». Однако, по архивным документам, Шапшал находился в Крыму и продолжал выполнять свои непосредственные обязанности вплоть до начала 1920 года, принимая участие в заседаниях Караимского Национального Совета. По-видимому, Шапшал покинул Крым лишь в январе 1920 года, отправившись сначала на Кавказ, а затем — в Стамбул в Турцию (где жил в 1919−1928 годах), где стал работать в библиотеке султана, а также служил переводчиком в банке.

В 1928 году был избран гахамом караимских общин Польши и Литвы в Вильно. Стал профессором филологического факультета Виленского университета.

В 1928−1940 и 1941−1944 годах — Тракайский гахам.

Научная деятельность[править]

С 1929 года — член АН Польши.

В 1930 году получил степень доктора философии за диссертацию «Караимы в Крыму, Литве и Польше». Фактически в этой работе впервые доказывалось тюркско-хазарское происхождение восточноевропейских караимов. С.М. Шапшал развил активную деятельность, создавая теорию тюркской самоидентификации восточноевропейских караимов, которая в дальнейшем способствовала их к разрыву с евреями и привело их к частичной деиудаизации. С. Шапшал был основоположником доктрины деиудаизации караимской религии и истории и замены её на псевдотюркскую, искусственно разработанную им и его сторонниками.

В 1932 году основал в Вильно Караимский этнографический музей и библиотеку при нем, материалы которых впоследствии были переданы в Этнографический музей Литовской АН.

С 1935 года — вице-председатель Польского общества ориенталистов.

В 1939 году С.М. Шапшал, пользуясь связями среди русской общины в Германии, обратился в расовое бюро министерства внутренних дел Третьего рейха с просьбой об изучении вопроса об этническом происхождении караимов. После оккупации германской армией населённых караимами областей Восточной Европы это обращение было тщательно рассмотрено немецкой администрацией на предмет нееврейского происхождения караимов: были привлечены три крупнейших историка-специалиста по истории караимов — Зелик Калманович, Меир Балабан и Игнаций Шипер. Несмотря на то, что все трое были до войны выступали против теории о тюркском происхождении караимов, в своём заключении они поддержали гипотезу Шапшала, и тем самым спасли караимов от Холокоста.

В 1939 году — профессор.

В 1940 году, после прихода в Литве и Восточной Польше Советской власти, покинул свой пост, но во время немецкой оккупации Литвы и Польши де-факто снова стал исполнять обязанности гахама (гахана). В переписке с идеологами нацистской Германии отстаивал принципы библейской морали, на которой было основано караимское учение.

В 1945 году официально отрекся от должности караимского гахана, обратившись с соответствующим заявлением к Уполномоченному по делам религиозных культов при Совете Министров Литовской ССР.

В 1947 году получил должность старшего научного сотрудника Института истории языка и литературы АН Литовской ССР.

Личная жизнь[править]

Был женат на враче-окулисте Вере Исаковне Эгиз. Детей не имел.

Умер 18 ноября 1961 года в Вильнюсе.

Похоронен на караимском кладбище в Вильнюсе.

Принадлежавшее С. Шапшалу собрание еврейских, арабских, иранских и турецких рукописей и его личный архив хранятся в Санкт-Петербургском отделении Института востоковедения Российской АН.

Труды[править]

- Серая Шапшал. Караимы и Чуфут-Кале в Крыму. Краткий очерк. Санкт-Петербург, 1895.

- Шапшал С. М. Караимы СССР в отношении этническом. Караимы на службе у крымских ханов. — Симферополь, 2004. — 80 с.

- Баскаков Н. А., Зайончковский А., Шапшал С. М. Караимско-русско-польский словарь — Москва, 1974. — 688 с.

См. также[править]

Источники[править]

- Родившиеся 20 мая

- Родившиеся в 1873 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Бахчисарае

- Умершие 18 ноября

- Умершие в 1961 году

- Умершие в Вильне

- Кавалеры ордена Льва и Солнца 1 степени

- Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени

- Кавалеры Командорского креста со звездой ордена Возрождения Польши

- Кавалеры ордена Святого Станислава 2 степени

- Кавалеры ордена Святой Анны 2 степени

- Кавалеры ордена Святого Владимира 4 степени

- Кавалеры ордена Святого Саввы

- Деятели караимской культуры

- Религиозные деятели

- Востоковеды России

- Тюркологи

- Гахамы

- Караизм на Украине

- Похороненные на Караимском кладбище (Вильнюс)

- Караимы Крыма

- Караимы России

- Иранские евреи

- Караимы Литвы

- Караимы Украины

- Учёные по алфавиту

- Генерал-адъютанты

- Историки Хазарии

- Ориенталисты

- Публицисты

- Участники Гражданской войны в России

- Общественные деятели

- Доктора филологических наук

- Родившиеся 8 мая

- Политики по алфавиту

- Политики XX века

- Политики Ирана

- Министры Ирана

- Караимы в Польше

- Караимы-историки

- Евреи-министры

- Караимы-политики

- Караимы Ирана

- Генералы Ирана