Парфянское искусство

| Парфянское искусство | |

|---|---|

Парфянское искусство — искусство иранского народа, созданное во времена Парфянской империи с 247 г. до н. э. по 224 г. н. э., расположенной на Ближнем Востоке[1][2].

В нём смешались персидское и эллинистическое направления[3]. В течение некоторого времени после периода Парфянской империи её искусство продолжало существовать. Характерной чертой парфянского искусства является фронтальность изображённых людей. Даже в повествовательных изображениях актёры смотрят не на объект своих действий, а на зрителя. Эти элементы предвосхищают искусство средневековой Европы и Византии.

Общая информация[править]

Парфянские памятники часто остаются без внимания при раскопках, поэтому состояние научных знаний в области парфянского искусства не является полным. Раскопки в Дура-Эвропос в XX веке позволили сделать много новых открытий[5]. Специалист по классической археологии и руководитель раскопок Михаил Ростовцев понял, что искусство первых веков нашей эры Пальмиры, Дура-Эвропос, а также Ирана и греко-буддийское искусство Северной Индии следовали одним и тем же принципам. Он назвал этот художественный стиль парфянским искусством[6].

Маловероятно, что особенности «парфянского искусства» имеют какое-либо отношение к самой Парфии[7]; наиболее характерной чертой «парфянского» искусства является фронтальность, которая не является характерной чертой иранского или парфянского искусства и впервые появилась в искусстве Пальмиры[8]. Возникают споры, можно ли называть это искусство «парфянским» или связывать его с каким-либо конкретным регионом; нет никаких доказательств того, к примеру, что это искусство было создано за пределами региона среднего Евфрата, а затем перенесено в Пальмиру[9]. Данный вид искусства правильнее рассматривать как местное развитие, характерное для региона среднего Евфрата[9].

Обзор, термин и распространение[править]

То, что называют парфянским искусством с конца XIX века, не было известно как таковое раньше. С этих пор из Пальмиры в Европу начали отправлять множество древних скульптур, найденных в регионе. Они изображают мужчин и женщин в одеяниях, богато украшенных многочисленными драгоценностями, и часто представляют собой руины города, который в романтических литературных источниках часто ассоциируется с царицей Зенобией. Однако отдельного термина для обозначения созданного искусства здесь не было создано, его считали местным вариантом римского искусства[10].

Раскопки в Дура-Эвропос с момента их начала и особенно с первых десятилетий XX века принесли много новых открытий. Руководитель раскопок, археолог-классик Михаил Ростовцев, понял, что искусство первых веков нашей эры в Пальмире, Дура-Эвропос, а также в Иране и на других его территориях следовало одним и тем же стандартам. Он обозначил это искусство как парфянское[6]. Однако широкое распространение этого искусства даже за пределами Парфянской империи подняло вопрос о том, действительно ли это искусство можно обозначить как парфянское. По мнению Шлюмберже, в исследованиях это обычно утверждается, так как на него, скорее всего, повлияло искусство парфянской столицы Ктесифона[11]. Тем не менее, определение художественного творчества Парфянской империи и затронутых областей, в которых проводятся исследования, противоречиво и тщательно пересматривается. Авторы часто избегают термина «парфянское искусство», предпочитая вместо этого называть произведения искусства по культурному и политическому пространству. Даниэль Шлюмберже утвердил понятие парфянского искусства в одной из своих важнейших работ об эллинизированном Востоке (в оригинале: L’Orient Hellénisé). Однако книга охватывает не только парфянское искусство, но и греческое искусство на Востоке в целом. Ханс Эрик Матисен назвал свою работу Parthian sculpture: Sculpture in the Parthian Empire/«Парфянская скульптура: Скульптура в Парфянской империи», в которой он изучает искусство таких городов, как Пальмира. Аналогичным образом Труди С. Кавами назвала свою работу Statues in Iran: Monumental Art of the Parthian period of Iran/«Статуи в Иране: Монументальное искусство парфянского периода Ирана», а Малкольм Колледж написал свою книгу Parthian art clearly as Parthian art/«Парфянское искусство явно как парфянское искусство», чтобы однозначно определить термин парфянского искусства.

Парфянская империя простиралась на огромной территории, совпадающей в основном с территорией современных Ирана и Ирака, и насчитывала множество различных племён. Она просуществовала более 400 лет. Исходя из этих условий, очевидны сильные региональные различия в искусстве и его значительное развитие на протяжении веков. Несмотря на то, что существует множество хорошо сохранившихся образцов парфянского искусства, в том числе и царского двора, на протяжении веков в них наблюдаются пробелы. Большая часть свидетельств приходит из-за пределов Парфии, например, монеты Гондофара примерно 50 г. н. э., найденные в Индии в парфянском стиле.

Парфянское искусство также присутствует в Сирии, во многих городах, таких как Пальмира[12], Эдесса и Дура-Эвропос. Не все образцы принадлежат именно парфянам. На севере это искусство, по-видимому, процветало в Армении, хотя от него мало что осталось. На юге Бахрейн явно придерживался парфянской формы искусства, в то время как на востоке переход к гандхарскому искусству происходит постепенно, и поэтому трудно провести чёткую линию. В более ранних исследованиях, где в качестве идеала рассматривалось греческое искусство классической Греции, парфянское искусство часто отвергалось как упадническое и варварское. Однако последние исследования считают иначе. Парфянское искусство имело много оригинальных методов и работ, и было влиятельным видом, особенно для византийского и средневекового искусства.

Сильная фронтальная ориентация парфянского искусства необычна для Ближнего Востока, а на него, как представляется, повлияло присутствие греческого искусства, которое проникало на Восток с III века до нашей эры. Поэтому парфянское искусство можно охарактеризовать как восточное созидание под влиянием эллинистического искусства[12].

Периоды[править]

→ Периоды парфянского искусства

Искусство Парфии можно условно разделить на две стилевые эпохи: фазу греческого стиля и истинно парфянскую фазу. Эти стили не обязательно являются хронологическими фазами, следующими друг за другом, но их можно рассматривать как сильно хронологически пересекающиеся. Находящийся под греческим влиянием город Селевкия на Тигре создавал произведения искусства в греческом стиле гораздо дольше, чем более восточные города, такие как Экбатана.

Живопись[править]

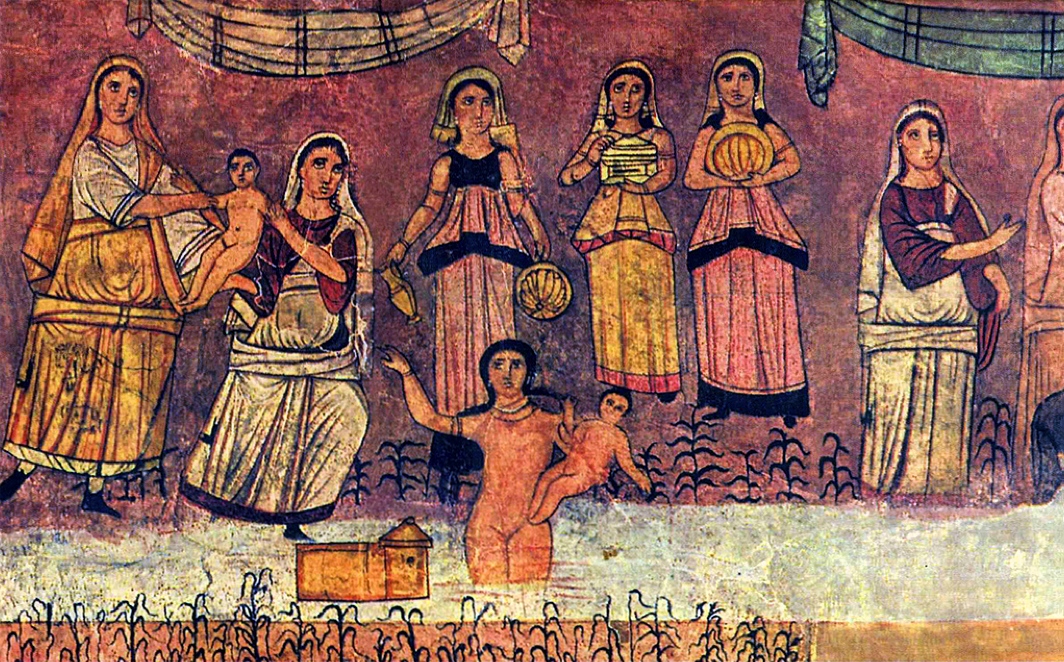

Особенно ярко выраженными деталями в парфянском искусстве отличаются настенные росписи. Многочисленные примеры можно найти в Дура-Эвропос. Некоторые примеры сохранились в Пальмире и Хатре, фрагменты росписей также были найдены в Ашшуре и Вавилоне. Многие фрески происходят из храмов и молитвенных домов. В синагоге и церкви Дура-Эвропос в основном изображены сцены из Библии. В Митреуме — сцены, посвящённые божеству Митре. В некоторых храмах города на видном месте изображены фигуры дарителей и членов их семей[13]. Жилые дома в парфянском мире расписывались гораздо реже, чем в греко-римском. Здесь сцены банкетов и охоты иллюстрируют жизнь знати и правящего класса[13].

Все фигуры изображены анфас. Если в эллинистической живописи фронтальный вид был одной из многих возможных вариантов, то в парфянском искусстве он стал преобладающей манерой изображения. Фигуры обращены к зрителю, и даже в повествовательных изображениях возникает ощущение, что отдельные персонажи больше не взаимодействуют друг с другом, а обращены исключительно к зрителю. Перспектива, которая была в греческом стиле, в значительной степени утрачена. Определённое пространство фигур обозначается лишь штриховкой на отдельных частях тела. Базовая линия, игравшая важную роль в ближневосточном искусстве, стала не иметь никакого значения. Фигуры казались свободно парящими в пространстве. По крайней мере, большинство росписей в Дура-Эвропос были выполнены по заказу частных спонсоров. Они должны были быть представлены на стенах храма вместе со своей семьёй, а их имена написаны рядом с иероглифами.

Однако примеров фигурных настенных росписей ранних этапов парфянского искусства практически нет, поскольку оно всё ещё находилось под греческим влиянием. Начало парфянского стиля живописи пока неизвестно. В Дура-Эвропос чисто парфянские образцы на стенах храмов были датированы I веком нашей эры. На одной из сцен изображены жертвоприношения Конона. Это одна из самых ранних известных парфянских росписей и один из самых качественных образцов парфянского искусства. В ней проявляются уже все стилистические особенности. Хотя отдельные фигуры расположены в ракурсе, а некоторые из них стоят на земле, большинство из них как бы парят в пространстве. Все фигуры изображены фронтально.

Около 244 г. н. э. была завершена синагога Дура-Эвропос, которая была расписана в основном сценами из Ветхого Завета. Отдельные сцены можно найти на небольших панелях, воспроизведённых по очереди, расположенных вдоль всей стены[14]. Фигуры немного коренастее, чем в других храмах парфянских богов, но демонстрируют в основном те же стилевые особенности. Они изображены обычно фронтально и часто кажутся парящими в пространстве.

Хорошо сохранившиеся образцы парфянской живописи находятся в основном в храмах и молельных домах. Светская живопись сохранилась хуже, и поэтому она менее известна и документирована. Особое место среди них, по-видимому, занимали сцены сражений и охоты, прославлявшие образ жизни правящего класса. Особенно преобладал мотив всадника. Лошади здесь изображены в полном галопе. Сами всадники изображены сидящими на них лицом к зрителю. В сценах сражений обычно присутствуют тяжеловооружённые катафракты, в сценах охоты — более просто экипированные лучники. Остатки такой сцены верховой езды были найдены во дворце Ашшура, они украшали главные комнаты здания. Другие примеры были найдены в Митреуме в Дура-Эвропос[14]. Такие сцены верховой езды, в несколько изменённой форме, стали особенно популярны у Сасанидов.

- Примеры настенных росписей из Дура-Эвропос

Скульптура[править]

Парфянские скульптуры также обладают характерными чертами парфянского искусства. Скульптуры из известняка, мрамора и бронзы, как правило, спроектированы анфас. Даже внутри группового взаимодействия между сценами фигуры не демонстрируют своего участия, а полностью ориентированы на зрителя.

Рельефы[править]

Существует два типа рельефов. первый тип подразумевает изображения рук с обратной стороной, и подобный рельеф технически и формально очень близок к полноценным скульптурам. Кроме того, существуют и плоские рельефы, в которых фигуры высечены в камне всего на несколько сантиметров. Эти рельефы продолжают ассирийские и персидские, или доэллинистические, традиции и визуально похожи на живопись. Здесь, как и в живописи, присутствуют повествовательные образы.

Фигуры в основном обращены фронтально к зрителю. Особенно на юго-западе современного Ирана, в древнейЭлимаиде, на открытых площадках было высечено множество наскальных рельефов в этом стиле. Их исполнение в основном довольно грубое[15].

Один из самых известных рельефов — сцена с шестью мужчинами в Хунг-и Наурузи[16]. В середине фигуры главный герой в парфянском костюме изображён фронтально. Справа — ещё трое мужчин, правда, чуть меньшего размера, высеченных в камне. Слева — всадник на коне. Фигура изображена в профиль. За всадником следует ещё один мужчина, опять же в профиль. Стилистическое различие между эллинистическим стилем, изображённым на большем количестве всадников, и парфянским стилем, воспроизведённым на других персонажах, привело к предположению, что эти четыре человека были позже высечены на скале справа. Всадник, вероятно, представляет царя, и был идентифицирован как Митридат I, который завоевал Элимаиду в 140/139 г. до н. э., когда парфянское искусство всё ещё было в значительной степени под влиянием эллинизма. Соответственно, рельеф посвящён его победе. Однако эта интерпретация была отвергнута, и всадник назван местным правителем Элимаиды[17]. На других рельефах часто изображены группы мужчин, одинокие мужчины, а также фигура Геракла[18]. Как правило, более старые рельефы являются эллинистическими, а более новые — ирано-парфянскими[19].

Архитектура[править]

В архитектуре наблюдается смешение греческих и восточных элементов с новыми формами, особенно примечателен новый дизайн с большим открытым залом, выходящим во внутренний двор. Обычно он был арочным. Имеется структурная единица, которая фактически не закрыта, но и не полностью открыта. Ещё одна особенность парфянской архитектуры — отчуждение от классических строительных конструкций[20].

В Ассирии сохранился парфянский дворец, построенный по образцу греческого стиля, со входом во двор[21], хотя и с некоторыми отличиями. В центре дворца находился большой внутренний двор, с каждой из четырёх сторон которого была арка. Фасады двора были богато украшены лепниной[22].

Храм Солнца Митры в Хатре на первый взгляд напоминает смесь месопотамского и греко-римского храма. Однако такое сопоставление некоторых классических структур является парфянским. Целла, стоящая на подиуме, окружена с трёх сторон двумя рядами колонн. Переднюю часть украшает лестница, которую по бокам фланкирует внешний ряд колонн. Внешние колонны стоят на цоколе и украшены композиционными главами. Внутренний ряд колонн стоит на подиуме и имеет ионические капители. На фронтоне храма изображён лук. Архитравы и фронтоны богато украшены архитектурным декором[23].

Похожий храм был найден в Ассирии, состоящий из трёх последовательных комнат, в последней из которых находились Святые Дары. Вокруг храма присутствуют колонны, напоминающие греческий храм. Тот факт, что колонны установлены только с трёх сторон, а передняя часть не декорирована, свидетельствует о парфянской моде. Во многих греческих храмах колонны отсутствуют с одной стороны, но это редко было входом или фасадом храма[24].

Другие храмы были построены скорее по древневосточным традициям. В центре храмового комплекса Хатры находится ряд сочленённых арок, с двумя главными арками, фланкированными несколькими небольшими помещениями. В окружающем пространстве также есть шесть арок поменьше. Комплекс также находится на возвышенном подиуме. Фасад разделён пилястрами. Он снова встречается с богатыми архитектурными украшениями, особенно скульптурами людей, а также животных[25].

В Уруке до сих пор стоит храм Гареуса, построенный целиком из обожжённого кирпича, с размерами около 10 метров в длину и 8 метров в ширину. Интерьер напоминает вавилонские храмы с притвором и целлой. Даже культовая ниша с верхней панелью — вавилонская. Фасад здания украшен глухими аркадами. Перед зданием стояли шесть колонн с ионическими капителями. Фриз, изображающий драконов, выполнен в более восточном стиле[26].

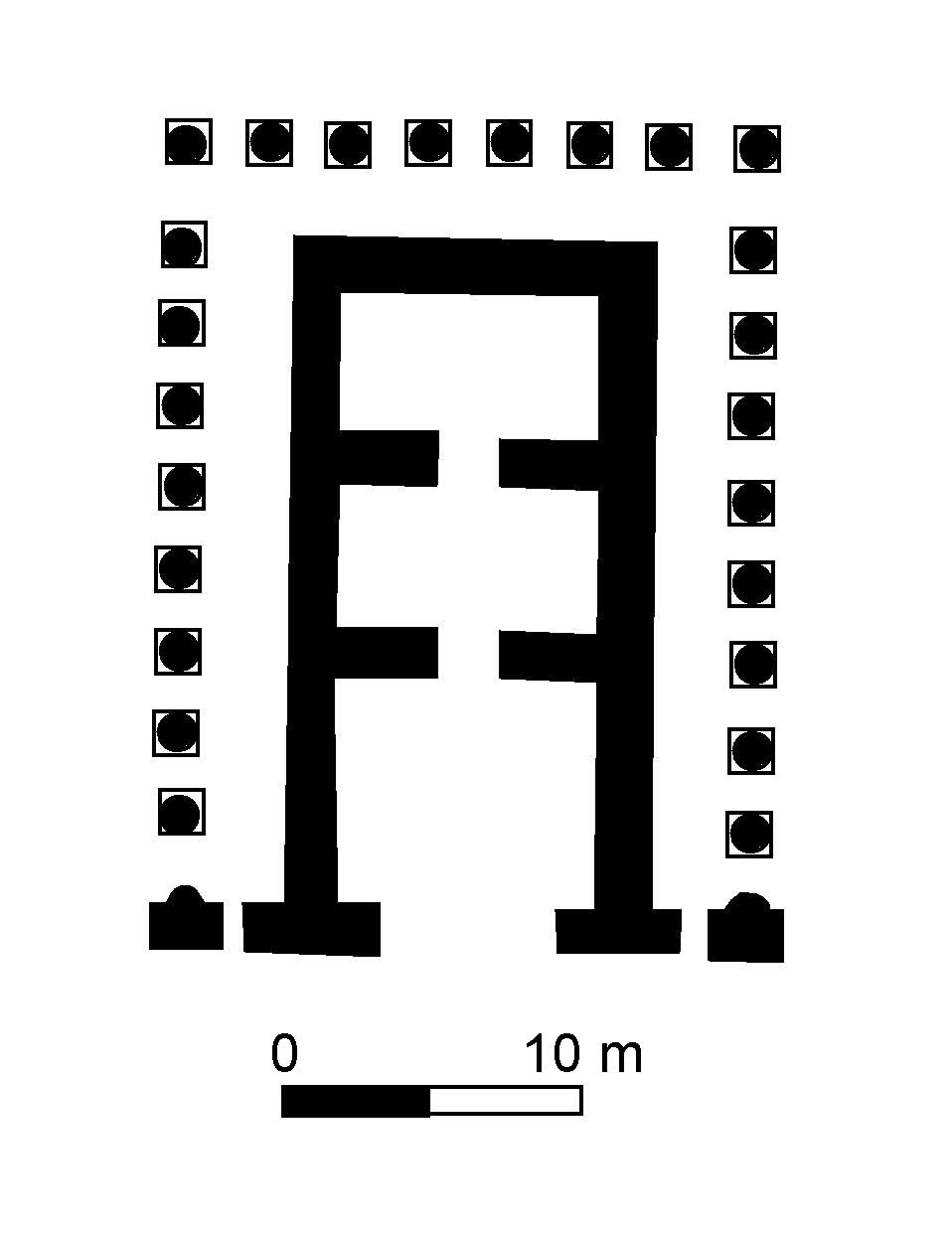

Архитектура храмов в Дура-Эвропос довольно проста. В них было несколько комнат, расположенных вокруг центрального двора. «Святая святых» располагалась в основном в задней части здания и могла быть фланкирована колоннами у входа. Остальные помещения вокруг двора использовались для проведения банкетов, как покои священника или как места для поклонения. Святые Дары часто были богато расписаны[20][27].

Храм в Пальмире на первый взгляд кажется эллинистическо-римским, и зачастую лишь очень мелкие детали отличают его от храмов средиземноморского мира. В целом архитектура города больше похожа на римско-сирийскую с некоторыми элементами, характерными для Парфии. Храм Баала стоит в окружённом стеной дворе, который украшен колоннами и образует родосский перистиль. Собственно храм в центре комплекса — это храм периптерос. Необычно, однако, то, что главный вход имеет лестницу, расположенную на длинной стороне храма, а не на короткой. Крыша храма украшена ступенчатыми оборонительными зубцами, вроде парапета[28].

В некрополе Пальмиры существовало несколько типов могил. Имеются архитектурно сложные могильные башни, которые также присутствуют в Дура-Эвропос на Евфрате, а также в других местах, но не в других частях Сирии. Это квадратные здания высотой до пяти этажей, внутреннее пространство которых вмещало несколько сотен умерших и часто было богато украшено скульптурами[29]. Эти гробницы являются развитием семитских традиций и не имеют отношения к иранской архитектуре[30].

В парфянских постройках использовались обильные орнаментальные лепные архитектурные украшения, с одной стороны, продолжающие греческий образец, но также имеющие свой собственный, новый парфянский узор. Техника стукко была введена греками и вскоре обрела популярность в регионе при парфянах. Лепные узоры на стенах можно встретить на накладных колоннах и орнаментальных полосах. Колонны из стукко обычно располагаются только на стене и являются чисто декоративными элементами. Они не несут никакой опорной функции и не придают стене глубину, как это было принято в греко-римской архитектуре. Колонны обычно изготавливались из материалов, которые были доступны на месте. Поэтому в Месопотамии многие здания построены из кирпича, а также покрыты лепниной. В Хатре и Пальмире, напротив, преобладающим материалом является известняк. Стукко здесь, однако, встречается редко. В парфянской архитектуре широко использовались арки, особенно над залами.

Изображение анфас[править]

Фронтальное изображение фигур на картинах, скульптурах и рельефах не является изобретением парфян. На Древнем Ближнем Востоке было принято изображать фигуры в профиль, хотя фронтальный вид всегда присутствовал в той или иной степени, особенно в скульптуре. Фронтальный вид квартиры использовался на Древнем Ближнем Востоке для выделения определённых фигур.

Даниэль Шлюмберже утверждает, что это всегда особые фигуры, которым уделялось повышенное внимание, чтобы они воспринимались как более крупные и важные, чем другие фигуры на изображении. Фигуры, боги и герои, изображённые фронтально, не были простыми копиями людей в другом материале, напротив, они должны были восприниматься наблюдателем как живые[31].

Искусство Древнего Ближнего Востока, а также Древней Греции использовало только вид анфас и профиль. Только классический греческий стиль ввёл промежуточные ступени, особенно вид в три четверти. Изображения классических греков пытались создать иллюзию жизни во всех её формах. Персонажи полностью заняты собой и не обращают внимания на зрителя. Фронтальный вид встречается и здесь, но это лишь один из многих вариантов. Парфянское искусство, безусловно, переняло фронтальный вид у эллинистического искусства, но парфяне в своём искусстве обратились к творчеству Древнего Востока. Парфянское искусство не было иллюзией и не пыталось запечатлеть мимолётную природу жизни. Скорее, они пытались придать фигурам долговечность, пытались запечатлеть истинное содержание жизни, а не только внешнюю оболочку. Эффект от такой техники часто заключается в том, что зритель чувствует трансцендентальность[32].

Примечания[править]

- ↑ Мелаева З. Ниса – жемчужина Древнего Востока // Инновационная наука. — 2024. — № 2—1.

- ↑ Малькольм Колледж Глава 8. Изобразительное искусство. Парфяне.. oldevrasia.ru. Проверено 23 апреля 2025.

- ↑ Обельченко О. В. Реставрация парфянских ритонов // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2008. — № 21.

- ↑ Dura-Europos. Encyclopaedia Iranica. Проверено 9 мая 2017.

- ↑ Литература и культура Парфии / Древний Иран. web.archive.org. Проверено 23 апреля 2025.

- ↑ 6,0 6,1 Rostovtzeff: Dura and the Problem of Parthian Art

- ↑ Acta Iranica. — BRILL, 1977. — ISBN 9004039023.

- ↑ Iconography of Religions. — Brill, 1987. — ISBN 9789004047983.

- ↑ 9,0 9,1 The Roman Near East, 31 B.C.-A.D. 337. — Harvard University Press, 1993. — ISBN 9780674778863.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 72.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 73-75 (die Werke im Partherreich in hellenistischer Tradition ordnet er jedoch der griechischen Kunst zu)

- ↑ 12,0 12,1 M. A. R. Colledge: The Art of Palmyra. London 1975.

- ↑ 13,0 13,1 Maura K. Heyn: The Terentius Frieze in Context. In: Lisa R. Brody, Gail L. Hofman (Hrsg.): Dura Europos, Boston 2011,, S. 223.

- ↑ 14,0 14,1 Colledge: The Parthians Tafel. 69

- ↑ Behistun, other monuments - Livius. www.livius.org. Архивировано из первоисточника 7 ноября 2016. Проверено 9 мая 2017.

- ↑ Mathiesen: Sculpture in the Parthian Empire. S. 119—121.

- ↑ Colledge: Parthian art. S. 92.

- ↑ Mathiesen: Sculpture in the Parthian Empire. S. 125—130.

- ↑ Mathiesen: Sculpture in the Parthian Empire. S. 130—146.

- ↑ 20,0 20,1 Григер Максим Вадимович Свидетели иудаизма III века (фресковый цикл синагоги Дура-Европос) // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2015. — № 3.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. Fig. 39 auf S. 121.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. Fig. 40 auf S. 122.

- ↑ Sommer: Hatra. S. 51-57.

- ↑ Colledge: The Parthians. S. 126, Fig. 32

- ↑ Sommer: Hatra. S. 63-73.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 151—153, Figs. 51-52

- ↑ M. K. Heyn: the Terentius Frieze in Context. In: Lisa R. Brody, Gail L. Hoffman (Hrsg.): Dura Europpos, Boston 2011, S. 221—222.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 80-84.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 85-86.

- ↑ Acta Iranica. — BRILL, 1977. — ISBN 9004039023.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 204.

- ↑ Schlumberger: Der hellenisierte Orient. S. 206—207.

Литература[править]

- Григер Максим Вадимович Свидетели иудаизма III века (фресковый цикл синагоги Дура-Европос) // Учёные записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2015. — № 3.

- Мелаева З. Ниса – жемчужина Древнего Востока // Инновационная наука. — 2024. — № 2—1.

- Литвинский Б. А. Парфяно-бактрийские перекрёстки // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2010. — № 1 (27).

- Обельченко О. В. Реставрация парфянских ритонов // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2008. — № 21.

- Michael Rostovtzeff: Dura and the Problem of Parthian Art Yale Classical Studies V, New Haven 1935.

- Harald Ingholt: Parthian sculptures from Hatra: Orient and Hellas in art and religion. The Academy, New Haven 1954.

- Roman Ghirshman: Iran. Parther und Sasaniden. C. H. Beck, München 1962. (Universum der Kunst 3)

- Daniel Schlumberger: The Hellenized Orient: Greek Art and After Outside the Mediterranean World. Holle Verlag, Baden-Baden 1969. (1980,)

- Daniel Schlumberger: Descendents of Greek Art Outside the Mediterranean. In: Franz Altheim, Joachim Rehork (Hrsg.): Der Hellenismus in Mittelasien. Darmstadt 1969, S. 281—405. (Wege der Forschung, vol. 91)

- Malcolm A. R. Colledge: The Parthians Thames and Hudson, London 1967.

- Malcolm A. R. Colledge: Parthian art London 1977.

- Boris j. Stawiskij: The Peoples of Central Asia in the Light of their Monuments Keil Verlag, Bonn 1982,.

- Trudy S. Kawami: Monumental art of the Parthian period in Iran. Brill, Leiden 1987,.

- Hans Erik Mathiesen: Sculpture in the Parthian Empire. Aarhus 1992,.

- John Boardman: The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Thames and Hudson, London 1994.

- Michael Sommer: Hatra. History and culture of a caravan city in Roman-Parthian Mesopotamia. Mainz 2003,.

↑ [+] | |

|---|---|

| Региональные и исторические стили | |

| Произведения искусства | |

| Стелы и обелиски | |

| Рельефы | |

| Музыка | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Парфянское искусство», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |