История Татарстана

История Татарстана — история территорий в пределах современной Республики Татарстан и Волго-Камского региона с древнейших времён до наших дней. Формирование региона как политического и культурного центра связано с государственностью Волжской Булгарии (X—XIII вв.)![]() , Золотой Орды (XIII—XV вв.)

, Золотой Орды (XIII—XV вв.)![]() и Казанского ханства (1438—1552)

и Казанского ханства (1438—1552)![]() . После завоевания Казани Иваном IV в 1552 году край вошёл в состав Российского государства, пройдя этапы в статусе Казанского уезда (1552—1708)

. После завоевания Казани Иваном IV в 1552 году край вошёл в состав Российского государства, пройдя этапы в статусе Казанского уезда (1552—1708)![]() и Казанской губернии (1708—1917)

и Казанской губернии (1708—1917)![]() .

.

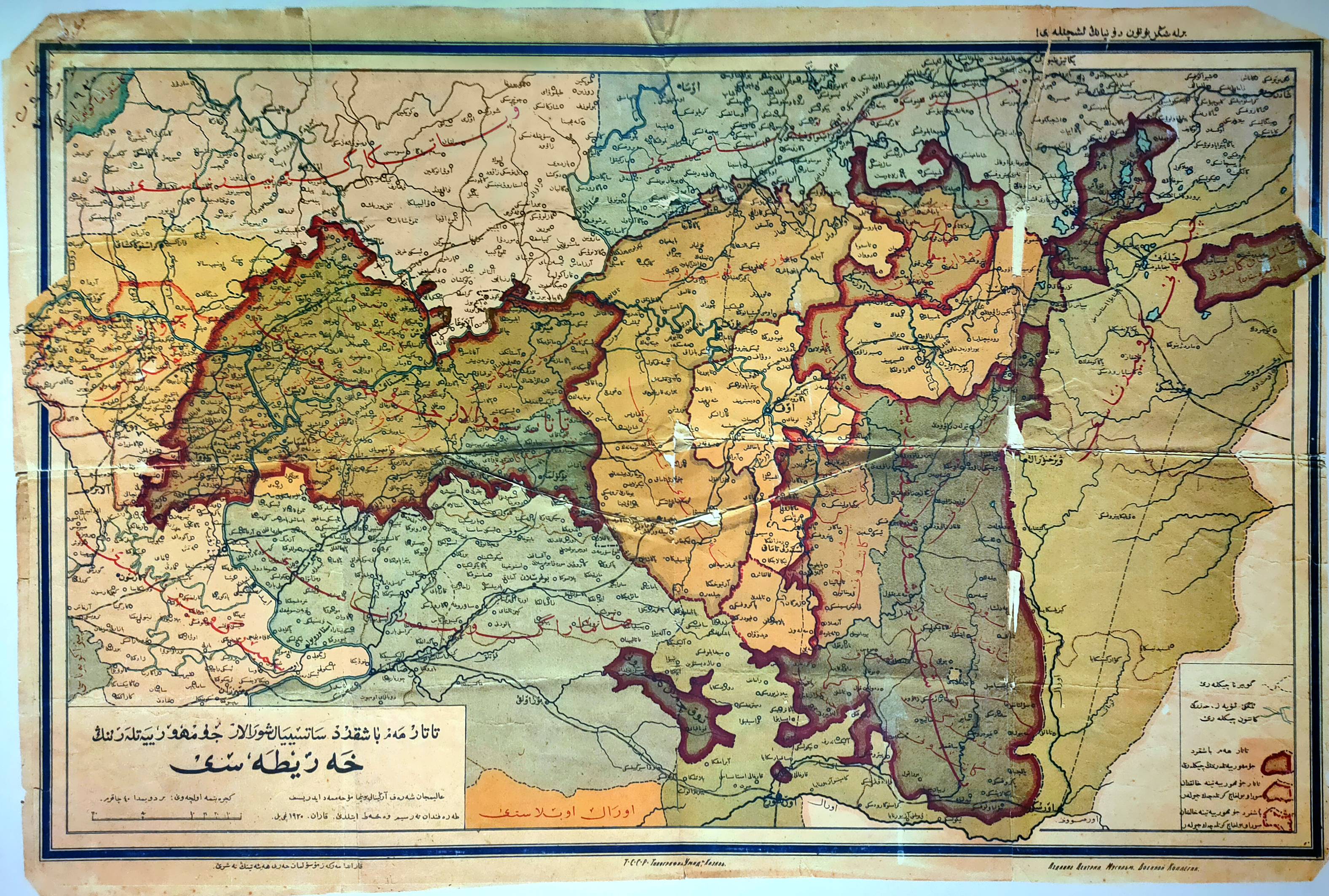

В советский период, с 1920 года, существовала Татарская АССР, сыгравшая ключевую роль в индустриализации и культурном развитии региона![]() . В 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете, а в 1992 году образована Республика Татарстан в составе Российской Федерации

. В 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете, а в 1992 году образована Республика Татарстан в составе Российской Федерации![]() . Современный Татарстан — один из наиболее экономически развитых субъектов РФ с диверсифицированной промышленностью, богатым культурным наследием и устойчивой моделью межнационального согласия

. Современный Татарстан — один из наиболее экономически развитых субъектов РФ с диверсифицированной промышленностью, богатым культурным наследием и устойчивой моделью межнационального согласия![]() .

.

Древняя история[править]

Заселение человеком территории, ныне относящейся к Татарстану, относится к концу ашельского времени (палеолит)[1]. Палеолитические памятники обнаружены на реках Волга (урочище Красная Глинка у села Бессоново Тетюшского района, затоплено Куйбышевским водохранилищем) и Кама (Деуково[2]), у села Измери в 1981—1982 годах Е. П. Казаков открыл интенсивно разрушающуюся Измерскую палеолитическую стоянку[3].

На притоках Волги и Камы известны стоянки эпохи мезолита (Кабы-Копрынская на реке Свияге, Тетюшская на Волге и др.) и неолита (около 200 памятников), последние датируются 4—3 тысячелетием до н. э.

От времени бронзового века (2-е — начало 1-го тысячелетия до н. э.) на территории Татарстана найдены многочисленные памятники, относящиеся к разным археологичесим культурам[4]. Могильники фатьяновской культуры иногда выделяют в отдельную балановскую культуру[5]. Памятники срубной культуры в Татарстане известны от бассейна Свияги на западе до бассейна Ика на востоке[6].

В VIII—VII веках до н. э. с переходом к эпохе железа возникает ананьинская культура (см. Ананьинский могильник), племена которой заняли все Волго-Камье. В юго-восточные районы Татарстана временами проникали сарматские племена, а в западные районы с середины 1-го тысячелетия до н. э. продвинулись племена городецкой культуры[1].

Рубежом новой эры датируются памятники пьяноборской культуры, сосредоточенные в Нижнем Прикамье. Не позже III века в этот край, особенно в его восточные районы, проникают тюркские и угорские племена Сибири, вытеснившие с берегов Камы пьяноборское население. Памятники этого времени (Тураевские курганы на реке Каме) содержат погребения воинов с оружием и утварью азиатских образцов.

В третьей четверти IV века в Нижнем Прикамье появляется пришлое население юго-западного происхождения (азелинская культура)[7]. В IV—VII веках большую часть территории современного Татарстана занимали племена именьковской культуры. В Среднем Поволжье (на юге Татарстана вдоль рек Большой Черемшан и Кондурча) памятники типа Сиделькино — Тимяшево, в целом относящиеся к кругу памятников киевской культуры и датирующиеся III—V веками[8], не сыграли существенной роли в формировании классической именьковской культуры[9]. На левобережье Нижней Камы исследованы биритуальные могильники (Коминтерн II), на которых погребения-кремации (трупосожжения) славян именьковской культуры расположены чересполосно с гото-аланскими ингумациями (трупоположениями) турбаслинской культуры[10][11].

С третьей четверти VI века в Среднее Поволжье проникают отдельные группы кочевого населения из Северного Причерноморья и Северного Кавказа, которые на протяжении VII века вступали в контакт с населением именьковской культуры. Этим, видимо, объясняется появление обряда ингумации в именьковских могильниках, где ранее безраздельно господствовал обряд кремации. В конце VII века переселение степных кочевников в Среднее Поволжье приобретает более массовый характер. На III Полянском селище на юге Татарстана обнаружено погребение, ориентированное головой на восток, в котором обнаружены кости черепа и ног лошади, ребра животного и костяная накладка составного лука. Бураковское погребение в низовьях Ахтая сопровождалось черепом и костями ног коня, мечом, стременами и многочисленными золотыми украшениями, выполненными в геральдическом стиле[12].

В VIII—X веках до Прикамья доходит влияние раннего волжского государства — Хазарского каганата.

Часть мадьяр, не ушедших в 884 году в составе племён семи старейшин[en] вместе с великим множеством союзных народов в Северное Причерноморье, оставалась в X—XI веках в Предуралье на территории современных Татарстана, Башкирии и Пермского края[13][14].

Средневековье[править]

Волжская Булгария (X век—1240)[править]

В середине VII века, под давлением Хазарского каганата, часть булгар во главе с ханом Котрагом мигрирует на север, в Среднее Поволжье[15]. В начале X века булгары смогли одержать победу в борьбе за гегемонию среди тюркских племенных объединений Среднего Поволжья. Булгарский эль возглавил эльтебер Шилки, а впоследствии Алмыш. Титул булгарского хана «эльтебер» принадлежал к тюркской политической иерархии и означал, что он был автономным, но все же вассальным правителем по отношению к Хазарскому каганату. Этот регион становится новой родиной для булгар, и здесь, к концу X века, формируется новое государственное образование — Волжская Булгария[16].

Географическое положение Волжской Булгарии на пересечении торговых путей, в первую очередь Волжского торгового пути, сыграло ключевую роль в её развитии[16]. Это способствовало быстрому экономическому росту и расцвету культуры. Важным событием, определившим дальнейшую судьбу государства, стало принятие ислама в 922 году в качестве государственной религии. Волжская Булгария укрепляется и становится классическим потестарным государством, где военная знать обладает верховной политической и административно-судебной властью[17].

Принятие ислама укрепило связи Волжской Булгарии с мусульманским миром, способствовало развитию торговли, науки и культуры. Волжская Булгария активно взаимодействовала с соседними государствами, поддерживая дипломатические и торговые отношения с Киевской Русью, Хазарским каганатом и другими политическими образованиями. В 985 году между Киевским княжеством и Волжской Булгарией был заключен равноправный мирный договор, свидетельствовавший о факте взаимного признания двух государств Восточной Европы. Средоточием их военных и торговых отношений стала Волга, территория Окско-Сурского междуречья[18].

В XII веке, в период усиления Владимиро-Суздальского княжества, отношения между Волжской Булгарией и Русью осложнились, что вызвало серию военных столкновений 1117—1120-х годов, которые завершились заключением мирного договора[19]. В годы правления Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо (походы 1183, 1185, 1205 годов) отношения примут более агрессивный характер. В 1164 году был взят город Бряхимов на реке Каме. Особенно острой борьба между Волжской Булгарией и Владимирско-Суздальской Русью приняла при выстраивании отношений с соседними народы Поволжья (мордву, чувашей, мари, удмуртов), которые были вынуждены определиться в политическом отношении, подчиняясь либо русским княжествам, либо Булгарии[20].

Кульминацией домонгольского периода стала монгольская экспансия XIII века. В 1236 году войска Бату-хана вторглись на территорию Волжской Булгарии, разгромили её основные города и подчинили её территорию в 1243 к Золотой Орде[21]. Это событие ознаменовало конец независимости Волжской Булгарии и начало нового этапа в истории региона[20].

Золотая Орда[править]

После монгольского завоевания территория Волжской Булгарии вошла в состав Золотой Орды (Улуса Джучи), одного из крупнейших государств Евразии. Монгольская империя, созданная на основе синтеза монгольских и китайских традиций, стала государственно-цивилизационной базой для формирования новых евразийских сообществ, в том числе татарского[22]. Новая трасса Великого шелкового пути проходила через Сарай к портам Крыма, что способствовало развитию торговли[23].

Со временем в Золотой Орде происходила социальная трансформация, вытеснение китайско-монгольских институтов местными народами. В конце XIV века, после поражения хана Тохтамыша от Тимура, из-под контроля Золотой Орды уходит среднеазиатский регион[23].

К середине XV века Золотая Орда распалась на несколько ханств, в том числе Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское, которые боролись между собой за доминирование[24].

Казанское ханство (1438—1552)[править]

В 1438 году образовалось Казанское ханство. В государственном плане ханство делилось на пять даруг: Алатский, Арский, Галицкий, Зюрейский, Ногайский. Крупными городами, помимо Казани, были Алат, Арча, Болгар, Иске-Казань, Кашан, Лаеш, Тэтеш, Чаллы[25].

Основателем ханства (царства[26]) являлся хан Улуг Мухаммед, принадлежавший к одной из ветвей чингизидов. Его отцу пришлось бежать из Золотой Орды вследствие междоусобицы. С помощью небольшой армии Улуг Мухаммед к 1445 году овладел Казанью и её округой, принадлежавшими одному из мелких вассалов Золотой Орды.

Ханство поддерживало отношения с русскими княжествами, Великим княжеством Литовским, государствами Средней Азии и Северного Кавказа. Предметами вывоза были меха, кожевенные изделия, мёд, хлеб; ввоза — ткани, скот, предметы роскоши, оружие, пряности. Языком делопроизводства в ханстве становится «поволжский тюрки», на котором велась переписка, писались литературные, философские и религиозные сочинения. Наиболее крупным религиозно-философским деятелем выступает Мухамедьяр («Дар мужей», «Свет сердец»). В разветвленной сети медресе изучаются арабский язык, основы арабо-мусульманской культуры, что находит подтверждение в надписях на надгробиях, каменных постройках[27].

В политическом отношении развитие Казанского ханства было связано с противостоянием набирающему силу Московскому государству. В 1487 году Иван III установил над ханством московский протекторат (1487—1521 годы). В 1521 году местной аристократии удалось освободиться от жесткого политического контроля. Приход к власти в Московском государстве Ивана IV (1546 год — венчание на царство), продолжившего политику Ивана III и Василия III на создание централизованного русского государства, предопределил жесткую внешнюю политику Московского государства по отношению к Казанскому ханству. В ходе военных походов Ивана IV в 1551—1552 годах сначала возводится крепость Свияжск, а затем Казань была взята после 49-дневной осады[27].

В составе Российского государства[править]

Казанский уезд (1552—1708)[править]

После взятия Казани в 1552 году Казанское ханство прекратило своё существование и его территория вошла в состав Русского государства[28]. Для управления краем был создан Приказ Казанского дворца[28].

Началось обширное заселение (колонизация) земель ханства русскими крестьянами, казаками и беглыми крепостными[28]. С оборонительной целью создавались Симбирская и Закамская засечные черты, а также новые города-крепости: Арск, Козьмодемьянск, Лаишев, Тетюши, Цивильск[28].

Важным направлением политики стала христианизация, проводившаяся правительством Ивана IV при поддержке Русской православной церкви[28]. После присоединения татары (за исключением служилых) были выселены из Казани и других крупных населённых пунктов, расположенных вдоль торговых дорог и судоходных рек[29].

Местному населению было запрещено строить каменные мечети, заниматься металлургией и кузнечным делом, что серьёзно снизило общий уровень ремесла и городской культуры[30]. Прежние формы землевладения — суйургальное и тарханное — были заменены на дворцовое, владельческое и церковно-монастырское. Коренное население перевели в разряд ясачных людей[30].

После утраты ханской государственности происходила постепенная интеграция татарского населения в политическую и культурную систему Русского государства[30]. В течение XVII века усиливалась роль православной церкви: были основаны монастыри — Раифский, Свияжский, Седмиозерский, которые оставались значимыми духовными центрами региона[30].

Несмотря на ограничения, связанные с запретом на строительство каменных мечетей и развитием ремёсел, в этот период формировались предпосылки для культурного взаимодействия — почитание Казанской иконы Божией Матери, явленной в 1579 году, распространилось не только среди христиан, но и у мусульман[30].

В начале XVIII века реформы Петра I радикально изменили административное устройство страны. В 1708 году была образована Казанская губерния, объединившая земли Среднего Поволжья и Западного Приуралья[30]. Создание губернской структуры положило конец существованию Казанского уезда как самостоятельной административной единицы и стало началом нового этапа региональной истории.

Казанская губерния (1708—1917)[править]

Казанская губерния была образована в 1708 году в ходе административной реформы Петра I. В её состав вошли земли Среднего Поволжья и Западного Приуралья[31]. В губернии было создано Казанское адмиралтейство, активно развивались мануфактуры и торговля, важным направлением стало развитие образования[31].

В XVIII веке в рамках политики «просвещённого абсолютизма» Екатерина II закрепила принципы веротерпимости. В 1773 году был подписан указ Синода «О терпимости всех вероисповеданий», а в 1784 году татарские мурзы были уравнены в правах с русским дворянством[31]. В 1781 году учреждена Казанская городовая ратуша татарских слобод как орган самоуправления[31].

В XIX веке губерния развивалась в русле общероссийских процессов модернизации. Открытие в 1804 году Императорского Казанского университета сделало Казань важным научным центром, где сложились школы востоковедения, медицины, естественных наук[31]. В это время формировалась татарская просветительская традиция, связанная с именами А. Курсави, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, К. Насыйри[31].

Во второй половине XIX века губерния переживала промышленный переворот, шло развитие капиталистических отношений, возникали новые предприятия и транспортные коммуникации[31]. При этом усиливалась национальная и культурная идентичность татар, росло движение за обновление мусульманской общины — джадидизм[31].

В начале XX века Казанская губерния стала ареной Первой русской революции. В годы Первой мировой войны мобилизация и экономические трудности усугубили социальные противоречия[32]. После Февральской и Октябрьской революций 1917 года губерния оказалась в центре гражданского противостояния. Эти процессы завершились образованием в 1920 году Татарской АССР, что ознаменовало конец губернского периода истории региона.

Советский период[править]

Гражданская война (1918—1920)[править]

В годы Гражданской войны Казанская губерния оказалась одним из ключевых регионов Поволжья.

20 ноября 1917 года на съезде народов Поволжья (Милли Меджлисе) было принято решение о провозглашении на территориях Казанской и Уфимской губерний, а также части прилегающих территорий Идель-Уральской Республики (Штата Идель-Урал), для чего была сформирована исполнительная коллегия. Несмотря на то, что это государственное образование было практически создано, запланированное на 1 марта 1918 года формальное провозглашение не состоялось в связи с противодействием большевистских Советов и Революционного штаба Красной Армии. Однако национальное правительство «Забулачной республики» продолжало существовать некоторое время весной 1918 года[33]..

Захват Казани войсками Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча 6 августа 1918 года имел важное стратегическое значение: белые получили доступ к крупнейшему арсеналу страны и запасам золота. Однако уже 10 сентября город был возвращён Красной Армией под командованием С. С. Каменева и М. Н. Тухачевского при участии дивизии В. И. Чапаева[34]. Потеря Казани стала серьёзным поражением белых сил, подорвавшим их позиции на Восточном фронте[35].

Весной 1919 года Сибирская армия адмирала А. В. Колчака предприняла наступление в направлении Казанской губернии и заняла Елабугу, Мензелинск и Бугульму, однако была вскоре оттеснена контрнаступлением Красной Армии[36].

Параллельно губерния стала ареной крестьянских выступлений. В 1918–1920 годах прокатилась серия восстаний, известных как «чапанные войны», вызванных мобилизациями и продразвёрсткой. Одним из крупнейших стало «вилочное восстание» 1920 года, когда крестьяне, вооружённые преимущественно сельхозинвентарём, выступили против советской власти[37].

Социально-экономическая ситуация усугублялась разорением деревни, упадком промышленности и массовым террором — как «красным», так и «белым», сопровождавшимися бандитизмом и репрессиями в отношении мирного населения[38].

Татарская АССР (1920—1990)[править]

→ Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика

Татарская АССР в 1920–1930-е годы[править]

27 мая 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» провозглашена и с 25 июня 1920 года организована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР. Согласно данному документу в состав автономной республики вошли территории, выделенные из Казанской, Уфимской, Самарской, Вятской и Симбирской губерний. Кроме того, в декрете оговаривалась возможность присоединения Бирского и Белебеевского уездов в случае соответствующего волеизъявления населения[39], которое, однако, организовано не было, и согласно другому декрету данные территории в 1922 году переданы Башкирской АССР[40]. В 1920-е годы Правительство Башкирской Республики (Башревком, СНК БАССР), БашЦИК и Башкирский обком РКП (б) делали попытки по поводу включения территории современных восточных районов Республики Татарстан в состав Башкирской автономии[41]. В 1921 году к ТАССР была присоединена южная часть Елабужского уезда Вятской губернии, на территории которого был образован Елабужский кантон.

В 1922 году (при образовании СССР), в 1936 и 1977 годах (при принятиях Конституции СССР) и в 1952—1953 годах (при образовании в ТАССР Казанской, Чистопольской, Бугульминской областей) рассматривалось, но не было принято предложение о преобразовании ТАССР в союзную республику.[42].

Первые годы существования республики проходили в тяжёлых условиях: последствия Гражданской войны усугубил голод 1921–1922 годов, унёсший сотни тысяч жизней и оставивший глубокий след в памяти населения[43]. В эти же годы продолжались крестьянские волнения, вызванные продразвёрсткой и мобилизациями[44].

С переходом к новой экономической политике (НЭП) в середине 1920-х годов началось оживление хозяйственной жизни. Были восстановлены торговые связи, возродились кустарные промыслы и частные предприятия, что смягчило последствия военного коммунизма[45].

Одновременно разворачивалась культурная революция. В республике активно создавалась сеть татарских школ, национальных издательств и театров. Важным направлением стала политика коренизации: татарские кадры занимали руководящие посты в партийных и советских органах, что способствовало формированию новой национальной интеллигенции[46].

В 1927 году был проведён переход татарской письменности с арабской графики на латинизированный алфавит «яналиф», что стало частью общеобластной реформы письменности тюркских народов СССР. В документах, на знаках, транспарантах АТССР обозначалась также как ATSSR (тат. Avtonomia Tatarstan Soviet Socialistiq Respublikasy), когда татарская письменность использовала яналиф (с 1927 по 1939 годы)[47]. В 1939 году письменность была вновь переведена на кириллицу, что имело долгосрочные культурные последствия[48].

К концу 1920-х годов политика НЭПа была свернута, начались форсированная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. В Татарии это сопровождалось насильственным созданием колхозов, раскулачиванием и репрессиями против «национал-уклонистов» во внутрипартийной среде[49]. Эти процессы вызвали сопротивление крестьян и привели к новому витку социально-экономического кризиса в деревне[50].

Татарская АССР в 1930–1940-е годы[править]

В начале 1930-х годов в Татарской АССР развернулась политика форсированной индустриализации. Были построены новые промышленные предприятия — химические заводы, энергетические объекты, транспортная инфраструктура, что превратило регион в один из индустриальных центров Поволжья[51]. Индустриализация сопровождалась быстрым ростом городов и увеличением численности рабочего класса[52].

Коллективизация сельского хозяйства проводилась насильственными методами. Многие крестьяне подверглись раскулачиванию, массовым высылкам, а деревни столкнулись с серьёзным социальным кризисом. Эти меры вызвали сопротивление, что привело к новым крестьянским волнениям и репрессиям[53].

Культурная политика 1930-х годов включала ликвидацию неграмотности, развитие национальной школы и системы профессионального образования. В то же время кампания по «борьбе с национал-уклонистами» и переход на кириллицу в 1939 году серьёзно изменили культурную среду татарского общества[54].

Во время большого террора в Татарской АССР были проведены репрессии. По обвинению в национал-уклонизме «султангалиевщине» были арестованы и расстреляны многие руководители ТАССР. Кулацкая операция в ТАССР по приказу НКВД СССР № 00447 началась в ночь с 5 на 6 августа 1937 года и продолжалась до января 1938 года[55]. Были репрессированы 3108 кулаков, не менее 94 мулл и муэдзинов, не менее 138 представителей православного духовенства[56]. Согласно отчету НКВД Татарской АССР за 1937 год тройка НКВД Татарской АССР репрессировала 4173 человек, в том числе 2154 русских и 1623 татарина[56].

С началом Великой Отечественной войны Татарская АССР стала одним из ключевых тыловых регионов СССР. В Казань и другие города были эвакуированы десятки заводов, научные учреждения и вузы из западных районов страны[57]. На предприятиях республики производилось более 600 видов военной продукции, включая стрелковое оружие, самолёты, катера, боеприпасы и обмундирование[58].

За годы войны в армию было мобилизовано более 700 тысяч жителей Татарии, из которых свыше 300 тысяч не вернулись домой[59]. Более 200 уроженцев республики получили звание Героя Советского Союза, 47 стали полными кавалерами ордена Славы, а поэт Муса Джалиль был признан символом антифашистского сопротивления[60].

Помимо военной промышленности, огромную роль играло сельское хозяйство, обеспечивавшее продовольствием фронт и тыл. Жители республики участвовали в сборе средств на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий («Комсомолец Татарии», «Колхозник Татарии» и др.)[61].

Татарская АССР в 1945–1960-е годы[править]

Послевоенные годы в Татарской АССР были связаны с восстановлением разрушенного хозяйства и возвращением демобилизованных фронтовиков. В 1944–1950-е годы происходил переход от военной экономики к мирной, что требовало перестройки промышленности и сельского хозяйства[62].

В промышленности усиливалась специализация: развивались нефтедобыча и нефтехимия, машиностроение, авиастроение и химическая промышленность. Казань и другие города республики стали центрами новых отраслей, обеспечивавших как союзные потребности, так и экспорт продукции[63].

Сельское хозяйство республики в первые послевоенные годы оставалось в тяжёлом положении: нехватка техники и рабочей силы сказывались на производительности. Однако к середине 1950-х годов началось постепенное восстановление. В годы «целинной кампании» многие жители Татарии были мобилизованы на освоение целинных земель в Казахстане и Сибири[64].

В социальной сфере большое внимание уделялось развитию образования и науки. В 1940–1950-е годы было построено более 550 школьных зданий, увеличивалось число средних специальных учебных заведений. В Казань были эвакуированы университеты и научные учреждения, что способствовало формированию научного центра всесоюзного значения[65].

Политическая жизнь республики оставалась в рамках советской модели: руководство ТАССР контролировалось партийными органами, а национальный вопрос решался через интеграцию татарского населения в общесоветскую систему. Репрессии 1940-х годов ослабили национальную интеллигенцию, однако в 1950-е годы начался процесс десталинизации, сопровождавшийся определённой либерализацией общественной жизни[66].

С начала 1960-х годов стартовала «вторая волна индустриализации», когда в республике строились новые промышленные центры, такие как Нижнекамск и Набережные Челны, что стало поворотным моментом в её развитии[67].

Татарская АССР в 1960–1980-е годы[править]

В 1960–1970-е годы Татарская АССР стала одним из ключевых индустриальных регионов СССР. Здесь формировалась мощная нефтехимическая и машиностроительная база. В 1969 году было начато строительство Камского автомобильного завода (КАМАЗ) в Набережных Челнах — крупнейшего индустриального проекта в истории республики, вокруг которого вырос новый город[68].

Нефтяная промышленность обеспечивала до 70 % добычи нефти в Поволжье. Параллельно развивалась нефтехимия: строились комплексы в Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, создавались новые предприятия энергетики и переработки[69]. Эти процессы сопровождались бурной урбанизацией: население Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов росло за счёт миграции из сёл, а также притока специалистов из других регионов СССР[70].

В социальной сфере усиливалось внимание к образованию и здравоохранению. В 1970–1980-е годы в республике действовали десятки средних специальных учебных заведений, филиалы вузов в крупных промышленных центрах, расширялась сеть ПТУ. В сельских районах строились школы и дома культуры, что было связано с государственной программой по выравниванию уровня жизни города и деревни[71].

Культурная жизнь Татарии в этот период сочетала развитие национальных традиций с советской идеологией. Работали Татарский академический театр имени Г. Камала, Татарский государственный ансамбль песни и танца, активно издавалась литература на русском и татарском языках. В 1970–1980-е годы усилилось внимание к сохранению татарского языка, хотя процессы русификации оставались значительными[72].

Политическая система республики полностью соответствовала общесоюзной: власть находилась в руках КПСС, а руководство ТАССР назначалось из центра. Тем не менее в 1980-е годы под влиянием перестройки стали проявляться первые ростки общественной активности и национального движения[73].

Татарская АССР в 1985–1990 годы[править]

Период перестройки стал временем кардинальных перемен в политической и общественной жизни Татарской АССР. Экономические трудности, кризис плановой системы и рост национального самосознания усиливали недовольство населения[74].

В конце 1980-х годов в республике появились новые общественные организации, ориентированные на демократизацию и культурное возрождение. Среди них выделялся Татарский общественный центр (ТОЦ), выступавший за расширение прав республики и развитие татарского языка[75].

С 30 августа 1990 года по 7 февраля 1992 года официальным названием была Татарская ССР, с 7 февраля 1992 года — Республика Татарстан[76].

30 августа 1990 года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарстана, преобразовав её в «Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан»[77]. Это решение стало частью широкой «парада суверенитетов» в СССР и закрепило стремление Татарии к большей самостоятельности[78].

Органы власти Татарской ССР собирались участвовать в реорганизации СССР в составе РСФСР.

|

Однако, в связи с августовским путчем 1991 года руководство республики взяло курс на выстраивание самостоятельной государственной политики. Оно намеревалось участвовать в подготовке и заключении нового Союзного договора. Однако руководство СССР и союзных республик не спешило делить свое приоритетное положение с бывшими автономиями в составе РСФСР[79]. Новоогаревские соглашения помешали автономным республикам участвовать в процессе подписания нового Союзного договора. 24 октября 1991 года Верховным Советом ТССР было принято постановление «Об Акте государственной независимости Республики Татарстан»[80]

Параллельно усилились требования об изменении статуса республики. В общественной дискуссии всё чаще звучала идея преобразования Татарской АССР в Республику Татарстан с расширенными правами и собственной конституцией[81].

Эти процессы сопровождались ростом межнациональной напряжённости и политических дискуссий о будущем федерализма в России. К началу 1990-х годов Татария превратилась в один из центров политической активности в Поволжье, готовивший почву для последующего провозглашения Республики Татарстан[82].

Современность[править]

Республика Татарстан (с 1992)[править]

1990-е[править]

Ввиду распада СССР и прекращения его существования вследствие Беловежских соглашений, 26 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Татарстан принимает Декларацию о вхождении Республики Татарстан в Содружество Независимых Государств на правах учредителя[83].

7 февраля 1992 года Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан[84]. 21 апреля 1992 года переименование было утверждено Съездом народных депутатов РСФСР.

21 марта 1992 года в Татарстане прошёл Референдум о независимости Республики Татарстан. На вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» проголосовало положительно более половины граждан республики, принявших участие в голосовании[85].

Однако, до этого Постановлением Конституционного суда РСФСР от 13 марта 1992 года № 3-П были признаны не соответствующим Конституции РСФСР 1978 года ряд положений Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, ограничивающие действие законов РСФСР на территории Республики Татарстан, а также постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года «О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан» в части формулировки вопроса, предусматривающей, что Республика Татарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров[86].

31 марта 1992 года Татарстан отказывается подписать Федеративный договор. В апреле 1992 года между органами власти Российской Федерации и Татарстана прошли первые переговоры о присоединении Республики Татарстан к Федеративному договору. Они проходят в течение 1992—1994 годов. В результате в 1994 году был заключен Договор «О разграничении предметов ведения между органами государственной власти РФ и Республики Татарстан и взаимном делегировании полномочий»[87].

22 мая 1992 года было принято Постановление Верховного Совета о статусе Татарстана как суверенного государства.

6 ноября 1992 года была принята Конституция Республики Татарстан, закрепившая статус республики как «суверенного государства, ассоциированного с Российской Федерацией на основе договора»[88].

В декабре 1993 года в Татарстане объявлен бойкот всероссийского голосования 12 декабря 1993 года по проекту новой Конституции России. Однако часть жителей республики принимает участие в голосовании. При низкой явке избирателей (около 15 %), 74,84 % из участвовавших проголосовало за принятие Конституции Российской Федерации, определяющей Татарстан как субъект Российской Федерации[89][90].

В начале 1990-х годов Татарстан проводил собственную экономическую политику, отличавшуюся от федеральной. В 1993 и 1996 годах вводились в обращение суррогатные платёжные средства — Татарстанские жетоны и Татарстанские социальные чеки. Специфика татарстанской модели приватизации состояла в использовании, помимо ваучеров, именных приватизационных вкладов (ИВП), что предотвратило спекуляцию и позволило сохранить значительную долю собственности в государственном секторе для более стратегического управления[91].

После принятия Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР, до 1994 года на её территории выдавались собственные автомобильные номера, чего не было ни в одном другом субъекте федерации. Номера повторяли советские стандарта 1977 года, но слева был изображён флаг Татарстана. С 1994 года в Татарстане, как и во всей Российской Федерации, начали выдавать номера российского образца.

13 ноября 1997 года Государственный совет Татарстана принял постановление о приостановлении выдачи паспорта гражданина Российской Федерации нового образца (Паспорт гражданина Российской Федерации образца 1997 года)[92]. В республике продолжили выдачу населению паспортов образца 1974 года (Паспорт гражданина СССР).

На совещании представителей Администрации Президента России и руководителей Башкортостана и Татарстана в Уфе 15 декабря 2000 года была выработана взаимно согласованная позиция по вопросу о распространении в этих республиках российских паспортов[93]. 20 декабря 2000 года Верховный суд Татарстана признал недействительным пункт постановления Госсовета о приостановлении выдачи российских паспортов нового образца[94].

5 января 2001 года Правительством России было разрешено к бланкам российского паспорта, предназначенным для оформления в республиках Российской Федерации, изготавливать вкладыши, имеющие изображение государственного герба республики и предусматривающие внесение на государственном языке (языках) этой республики сведений о личности гражданина[95].

В мае 2001 года Кабинет Министров Татарстана утвердил форму вкладыша[96], чем санкционировал реформу по выдаче и обмену паспортов гражданина СССР на паспорта гражданина Российской Федерации[97]. При проведении паспортной реформы отмечались случаи массовых обращений о получении паспорта нового образца без вкладыша (особенно от учащихся школ, получающих паспорта впервые[98]), поэтому в ходе реформы (то есть по 1 июля 2004 года) без вкладыша было выдано 18 % паспортов нового образца (около 580 тысяч)[99].

15 февраля 1994 года в Москве Президент России Б. Ельцин и Председатель Правительства Российской Федерации В. Черномырдин от имени РФ и Президент Республики Татарстан М. Шаймиев и Премьер-министр Республики Татарстан М. Сабиров подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Заключению договора предшествовал длительный переговорный процесс, начатый ещё в 1991 году[100]. В заключённом договоре Татарстан объявлялся государством объединённым с Россией. Согласно договору Республика Татарстан получала право иметь свою Конституцию и законодательство, устанавливать и взимать республиканские налоги, вводить республиканское гражданство, устанавливать и поддерживать отношения с субъектами РФ и иностранными государствами, создать Национальный банк, самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.[101]. Органы госвласти республики имели право решать вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, которые были объявлены «исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана».

Если в конце 1980-х Татарский общественный центр (ТОЦ) занимал умеренные позиции, то к 1992–1994 годам усилились более радикальные настроения, связанные с деятельностью Р. и Н. Кашаповых и Ф. Байрамовой. Альтернативой этому радикализму стало создание в 1992 году Всемирного конгресса татар (ВКТ). В Казань прибыло более 1000 делегатов из России и зарубежья. Исполком ВКТ во главе с И. Р. Тагировым стал подлинным общественным центром, выражавшим консолидированную позицию татарского народа. Конгресс, объединяющий сегодня более 450 отделений, превратился в инструмент «мягкой дипломатии»[102].

В 1994 году президент Татарстана М. Ш. Шаймиев выступил в Гарвардском университете, представив основы политического курса республики мировому сообществу. Это укрепило репутацию Татарстана как «острова стабильности» и субъекта международных отношений. В 1990-е годы республика проводила международные конференции в Гааге при поддержке Фонда Карнеги, позиционируя себя как центр диалога на постсоветском пространстве[103].

XXI век[править]

В начале 2000-х годов Республика Татарстан сохранила статус одного из наиболее стабильных регионов России. В политической сфере продолжала действовать «татарстанская модель» развития, основанная на компромиссе с федеральным центром и опоре на сильную президентскую власть[104].

В 2000 году Татарстан вошёл в состав Приволжского федерального округа. После 2000 года началось приведение конституции Татарстана в соответствие с Конституцией России. 19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции республики, в которой указывалось, что Татарстан является объединённым с Российской Федерацией государством, и не является субъектом международного права[105].

В 2003 году были приняты поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», которые давали два года на обновление ранее заключённых договоров. Они должны были утверждаться федеральными законами.

В октябре 2005 года новый договор о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром был одобрен Госсоветом Татарстана. Прежних финансовых преференций для региона в нём нет, в том числе сниженного процента налоговых отчислений в центр, а природные ресурсы уже не называются достоянием и собственностью народа Татарстана. В документе определены два государственных языка — русский и татарский, а также необходимость знания высшим должностным лицом республики обоих этих языков. У региона осталось право выдавать паспорта с вкладышем на татарском языке и с изображением герба Республики. В 2006 году договор подписали Владимир Путин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев, утвердила Госдума, но Совет Федерации наложил вето. Спикер верхней палаты парламента Сергей Миронов заявил, что «это опасно — утверждать данный договор», поскольку он расшатывает устои федерализма. Тем не менее спустя четыре месяца Владимир Путин вновь внёс в Госдуму проект договора, и депутаты благополучно преодолели вето Совета Федерации. Срок действия документа составил 10 лет, не был продлён и истёк в конце июля 2017 года[106].

К 2010-м годам Татарстан укрепил свои позиции как один из наиболее экономически развитых регионов России с диверсифицированной экономикой[107]. Основу промышленности составляют нефтедобыча («Татнефть»), нефтехимия («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ»), машиностроение («КамАЗ»), авиа- и вертолетостроение (КВЗ, КМПО), IT и сельское хозяйство[108].

Благодаря закону «Об инвестиционной деятельности» и созданию благоприятного климата, республика получила репутацию региона с низкими инвестиционными рисками. К 2010 году инвестиционный меморандум включал 120 проектов на сумму свыше 1 трлн рублей. Основными торговыми партнерами республики являются Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Турция и Китай[109].

В 2010 году президентом Татарстана стал Рустам Минниханов, сменивший Минтимера Шаймиева, руководившего республикой почти два десятилетия[110]. Он продолжил курс на стратегическое развитие республики, взяв ориентир на формирование человеческого капитала и интеграцию в мировую экономику. Под его руководством была принята «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»[111].

Крупными инфраструктурными проектами, изменившими облик республики, стали подготовка и проведение Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. Были построены Деревня Универсиады, стадион «Казань-Арена», Дворец водных видов спорт, ледовый дворец «Ак Барс» и другие объекты[112].

В 2023 году в конституцию Татарстана были внесены существенные поправки[113], которые исключили положения о суверенитете республики, договоре между Татарстаном и Россией, гражданстве Татарстана, Конституционным суде Татарстана, а также переименовали президента Татарстана в главу[114].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 [ Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика] — статья из Большой советской энциклопедии

- ↑ Гамира Гадельшина. Мамонты родом из Деукова[недоступная ссылка (Июнь 2018)] // Республика Татарстан. — 2001. — № 65 (24362) — 31 марта.

- ↑ Комплексное исследование разрушаемых археологических памятников на участке береговой линии Куйбышевского водохранилища у с. Измери (Спасский район РТ). Архивировано из первоисточника 3 августа 2020. Проверено 30 апреля 2018.

- ↑ Археологические памятники на территории Татарстана // Сайт Казанского федерального университета.

- ↑ Халиков А. Х. Балановские памятники в Татарии // Краткие сообщения института археологии. 1964. Вып. 97.

- ↑ Бронзовый век. Архивировано из первоисточника 13 мая 2017. Проверено 20 мая 2017.

- ↑ Голдина Р. Д. К вопросу о времени и истоках появления пашенного земледелия в Прикамье Архивная копия от 21 марта 2022 на Wayback Machine, 2020. С. 10—18

- ↑ Сташенков Д. А. О ранней дате именьковской культуры Архивная копия от 28 декабря 2019 на Wayback Machine // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краеведческие записки / Отв. ред Л. В. Кузнецова. Самара: ООО «Офорт», 2010. — 282 с.: ил. — (Выпуск XV). С. 111

- ↑ Сташенков Д. А. Об этнокультурных связях населения именьковской культуры // Славяноведение. — 2006. — № 2. — С. 26—27. — ISSN 0869-544X.

- ↑ Богачёв А. В. К вопросу об археологической идентификации рогов списка «Воинственных северных племён» Иордана Архивная копия от 28 июня 2021 на Wayback Machine // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2016

- ↑ Казаков Е. П. Коминтерновский II могильник в системе древностей эпохи тюркских каганатов // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия нашей эры (вопросы хронологии). Самара, 1996

- ↑ Матвеева Г. И. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Глава 6

- ↑ Белавин А. М., Крыласова Н. Б., Данич А. В. Венгерские (мадьярские) черты погребального обряда средневековых могильников Предуралья Архивная копия от 23 января 2022 на Wayback Machine // Археология евразийских степей. № 6. 2018

- ↑ Данич А. В. Исследования Баяновского могильника Архивная копия от 23 января 2022 на Wayback Machine // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции, 2016

- ↑ История татар с древнейших времен в семи томах. — Казань: РухИЛ, 2006. — Т. II. Волжская Булгария и Великая Степь. — С. 45—46.

- ↑ 16,0 16,1 Агапов, Агапова, 2018, с. 9

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 10

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 11

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 11—12

- ↑ 20,0 20,1 Агапов, Агапова, 2018, с. 12

- ↑ В.Д. Димитриев. Волжская Болгария. Электронная Чувашская энциклопедия. Проверено 12 февраля 2023.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 13

- ↑ 23,0 23,1 Агапов, Агапова, 2018, с. 14

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 15

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 15—16

- ↑ Б. Л. Хамидуллин Каза́нское ха́нство // БРЭ

- ↑ 27,0 27,1 Агапов, Агапова, 2018, с. 16

- ↑ 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 Агапов, Агапова, 2018, с. 18

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 18–19

- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 Агапов, Агапова, 2018, с. 19

- ↑ 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 Агапов, Агапова, 2018, с. 22

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 43

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 45–47

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 48–49

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 49

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 50

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 51–52

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 52–53

- ↑ Декрет ВЦИК и СНК № 222 от 27 мая 1920 года «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» // Известия ВЦИК. — 1920 — № 115. — 29 мая.

- ↑ И. Р. Тагиров Как создавался Татарстан рус. // Идель : журнал. — 1999. — № 2(114). — С. 16–26.

- ↑ Асылгужин Р. Р., Баширова Ф. Е., Маннапов М. М., Мухаматьянов Р. Т., Рыскулов Р. М., Фаттахова Т. Д., Юсупов Ю. М. Башкиры в субъектах Российской Федерации.// История башкирского народа: в 7 т./ гл. ред. М. М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. — Уфа: Гилем, 2012. — Т. VII. — С. 366. — 424 с. — ISBN 978-5-4466-0040-3.

- ↑ Татарстан. Архивировано из первоисточника 13 ноября 2013.[недоступная ссылка] Проверено 20 января 2013.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 63–64

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 64

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 65

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 66–68

- ↑ Владимир Дынник Республика Татарстан: как латиница стала дублершей кириллицы рус.. Казанская Ведомости (2015-04-02). Проверено 7 сентября 2025.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 69–70

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 71–73

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 74–75

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 76–78

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 79

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 80–82

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 83–85

- ↑ Степанов, 2011, с. 187

- ↑ 56,0 56,1 Степанов, 2011, с. 188

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 96–98

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 99–100

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 101

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 102–103

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 104

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 113–114

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 115–116

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 117–118

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 119–120

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 121–122

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 128–129

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 130–132

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 133

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 134

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 135–136

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 137–138

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 144–145

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 146–147

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 148

- ↑ Н. Н. Калуцкова (Природа: физико-географический очерк), М. Д. Горячко (Население, Хозяйство), Ю. Б. Коряков (Население: этнический состав), С. В. Кузьминых, И. О. Гавритухин (Исторический очерк: археология; история до 16 в.), Б. Л. Хамидуллин (Исторический очерк), А. Н. Прокинова (Здравоохранение), А. Ф. Галимуллина (Литература), П. С. Павлинов (Архитектура и изобразительное искусство: архитектура 16 – нач. 20 вв.), М. Г. Арсланов (Театр) Татарстан // БРЭ

- ↑ Декларация ТССР от 30 августа 1990 года № 334-XII «О государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики» // Коммунист Татарии. — 1990. — № 10; Ведомости Верховного Совета Татарстана. — 1992. — № 1. — C. 3.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 149–150

- ↑ Бушуев А.С., Тагиров И.Р. Политическое развитие постсоветского Татарстана: от советской автономии к современной модели // Гасырлар авазы - Эхо веков. — 2020. — № 4. — С. 6—21. — ISSN 2073-7475.

- ↑ Постановление Верховного Совета Татарской ССР от 24 октября 1991 года «Об Акте государственной независимости Республики Татарстан».

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 151–152

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 158–159

- ↑ Декларация о вхождении Республики Татарстан в Содружество Независимых Государств.

- ↑ Закон РТ от 7 февраля 1992 года № 1413-XII «Об изменении наименования Татарской Советской Социалистической Республики и внесении соответствующих изменений в Конституцию (основной Закон) Татарской ССР» // Ведомости Верховного Совета Татарстана. — 1992. — № 4. — C. 44.

- ↑ Протокол Центральной комиссии референдума Республики Татарстан от 25 марта 1992 года «Результаты референдума Республики Татарстан 21 марта 1992 года».

- ↑ Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13 марта 1992 года № П-РЗ-I «по делу о проверке конституционности Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, Закона Татарской ССР от 18 апреля 1991 года „Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Татарской ССР“, Закона Татарской ССР от 29 ноября 1991 года „О референдуме Татарской ССР“, постановления Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года „О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан“» // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 13. — Ст. 671.

- ↑ Бушуев А.С. История переговоров Российской Федерации и Республики Татарстан в 1991-1994 гг // Федерализм. — 2014. — № 2. — С. 155—162. — ISSN 2073-1051.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 151

- ↑ Протокол Окружной комиссии по Татарстанскому избирательному округу 16 «Результаты всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года в Республике Татарстан».

- ↑ Итоги всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года Архивная копия от 8 июня 2012 на Wayback Machine // Официальный сайт ЦИК России.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 164

- ↑ Постановление Госсовета РТ от 13 ноября 1997 года № 1388 «О паспорте гражданина Российской Федерации» // Республика Татарстан. — № 227—228. — 15 ноября 1997 года.

- ↑ Согласована форма вкладыша к бланку паспорта для жителей Башкортостана и Татарстана // Вести Отечества. — № 12 (88). — 27 марта 2001 года.

- ↑ Решение Верховного суда Республики Татарстан от 20 декабря 2000 года «О признании противоречащим федеральному законодательству п. 3 постановления Государственного Совета Республики Татарстан № 1388 от 13 ноября 1997 года „О паспорте гражданина Российской Федерации“».

- ↑ Постановление Правительства РФ от 5 января 2001 года № 7 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828» // Собрание законодательства РФ. — № 3. — ст. 242.

- ↑ Постановление Кабмина РТ от 21 мая 2001 года № 291 «Об утверждении формы вкладыша к бланку паспорта гражданина Российской Федерации, предназначенному для оформления в Республике Татарстан».

- ↑ Постановление Кабмина РТ от 26 ноября 2001 года № 830 «О мерах по обеспечению паспортной реформы в Республике Татарстан» // Республика Татарстан. — № 238—239. — 29 ноября 2001 года.

- ↑ Письмо Минобразования РТ от 26 июня 2003 года № 1575 «О проблемах паспортизации граждан Республики Татарстан».

- ↑ См.: Альбина Нигматуллина. Паспортный стон: Пять тысяч татарстанцев остались без удостоверения личности Архивная копия от 16 ноября 2011 на Wayback Machine // Российская газета. Волга-Урал. — № 3521. — 8 июля 2004 года.

- ↑ Бушуев А.С. История переговоров Российской Федерации и Республики Татарстан в 1991—1994 годах рус. // Федерализм : журнал. — 2014. — № 2. — С. 155—162. — ISSN 2073-1051.

- ↑ «Казанский Федералист»: Договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 149

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 150–151

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 150–152

- ↑ Бушуев А.С. Динамика политических процессов в Республике Татарстан в 1994-2020 гг. (русский) // Гасырлар авазы - Эхо веков. — 2021. — № 3. — С. 98. — ISSN 2073-7475.

- ↑ Татарстану больше не нужен договор с Россией. Архивировано из первоисточника 13 июля 2018. Проверено 12 июля 2018.

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 163

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 163–164

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 165

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 160–161

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 161

- ↑ Агапов, Агапова, 2018, с. 166

- ↑ Закон Республики Татарстан от 26 января 2023 г. N 1-ЗРТ О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан | Горячие документы. Республика Татарстан: ГАРАНТ. Проверено 4 февраля 2025.

- ↑ Суверенитет меняют на государственность рус.. Коммерсантъ (2023-03-03). Архивировано из первоисточника 31 декабря 2023. Проверено 31 декабря 2023.

Литература[править]

- О. Д. Агапов, Э. И. Агапова История и культура Татарстана. — Каз.: Познание, 2018. — 231 с. — (Сокровищница Татарстана). — ISBN 978-5-8399-0669-3.

- А. Ф. Степанов Большой террор в Татарской АССР: массовая «кулацкая» операция по приказу НКВД СССР № 00447 (по материалам протоколов Республиканской тройки НКВД) рус. // История сталинизма: репрессированная российская провинция. Материалы международной научной конференции. Смоленск, 9 — 11 октября 2009 года. — 2011. — С. 183—190.

Ссылки[править]

- Библиографический указатель книг и газетно-журнальных публикаций, посвящённых образованию и истории ТАССР

- Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан

↑ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Культура | |||||

| Расселение |

| ||||

| Религия | |||||

| Язык | |||||

| Этнографические группы | |||||

| Разное | |||||

Шаблон:История субъектов Российской Федерации Шаблон:Татарстан:Общие проверки

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «История Татарстана», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|