Многовариантность общественного развития

Многовариантность общественного развития (типы обществ) — концепция, описывающая различные пути и формы развития обществ, обусловленные уникальными историческими, культурными, экономическими и политическими факторами[1].

Общество — это динамичная саморазвивающаяся система. Направленность общественного развития — прогресс, регресс и стагнация, так же, пути эволюционного или революционного характера[2].

Многовариантность общественного развития приводит к созданию разных типов общественных устройств и систем, и обуславливает разные пути развития обществ, подчеркивая важность учёта специфических условий каждого общества при анализе глобальных и локальных социальных процессов.

Во второй половине XX века был разработано общирное концептуальное и понятийное поле, которое детерминировал современные тенденции общественного развития, характеризуя его как постиндустриальное общество[3].

Характер развития обществ[править]

- реформы — медленные изменения, затрагивающие отдельные стороны общественной жизни. Реформы проводятся государственным аппаратом. Бывают прогрессивные — положительные изменения (налоговая реформа Петра Первого — установил подушную подать), и регрессивные — отрицательные последствия (крепостное право)[4].

- революции — изменения, приводящие к переворотам во всех сферах жизни общества (свержение монархии приводит к переустройству власти и общества)[4].

Развитие общества характеризуется нелинейностью и многовариантностью. Существует множество социумов, непохожих между собой[4].

В зависимости от исторического периода времени выделяются следующие типы обществ:

Классификация американского ученого Льюиса Генри Моргана[5]:

- Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы);

- Варварство (период введения скотоводства и земледелия);

- Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства).

Французский социолог Клод Леви-Стросс[5]:

- Дописьменное (общество, которое не имеет письменности);

- Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык).

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс (формационный подход)[5]:

- Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы);

- Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы);

- Феодализм (феодал и зависимые крестьяне);

- Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат);

- Коммунизм (нет классов, общая собственность).

Цифровизация социальной жизни, порождая неопределенность и усиливая многовариантность развития, с одной стороны, создает риски существования человечества, а с другой стороны, при условии сохранения духовности, открывает широкие перспективы развития[6].

Типология обществ[править]

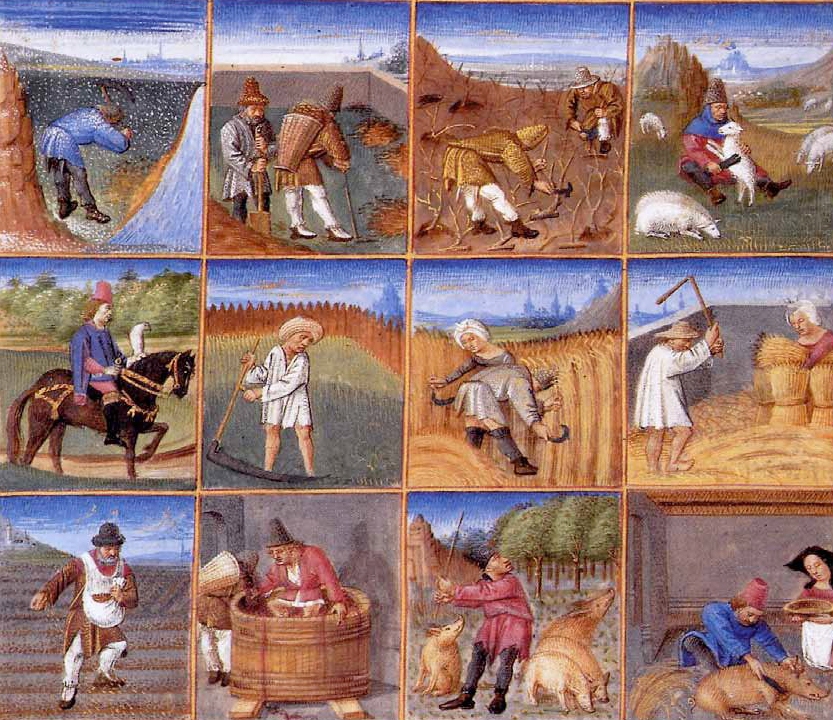

Традиционное (аграрное)[править]

Признаки[4]:

- господство сельского хозяйства — 75 %[5];

- преобладание натурального хозяйства;

- экстенсивные технологии (ресурс развития производства — рабочая сила, сырье);

- ручной труд (преобладает);

- подчинение жизни человека законам природы;

- господство общины, господство корпоративной, государственной собственности, частная не представлена;

- малоподвижность социальной структур (низкая социальная мобильность);

- основа общества — семья и община;

- регулирование поведения человека при помощи традиций и обычаев;

- религия — коллективистское сознание выше интересов отдельной личности;

- политика — монархические формы правления (отсутствие политической свободы, власть выше закона, сочетаются самоуправляющиеся общины и традиционные империи)[5].

Примеры: общества Древнего Египта, Греции, Рима, общество допетровской России, современное общество Алжира, Эфиопии и других стран Северной Африки[2].

Индустриальное[править]

Признаки[4]:

- господство промышленности;

- развитие машинного производства, интенсивных технологий;

- занятость населения: сельское хозяйство ― около 10 %, промышленность ― 85 %[5];

- человек — покоритель природы;

- преобладание частной собственности;

- значительность социальной мобильности;

- урбанизации (влияние развития промышленности на рост городского населения);

- появление новых классов — пролетариат, буржуазия;

- уход сословной структуры общества;

- секуляризация сознания (церковь теряет власть);

- политика — провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования (власть не воспринимается как данность, от неё требуется обоснование права на лидерство)[5].

Примеры: российское, Английское общества 19 века[2].

Постиндустриальное (информационное)[править]

Признаки[4]:

- господство сферы услуг;

- новые информационные технологии — сверхбыстрые системы связи (факс, Интернет);

- занятость населения: сельское хозяйство ― до 3 %, промышленность — около 33 %, услуги ― около 66 %[5];

- проблемы и последствия мирового масштаба, угрожающие существованию человеческой цивилизации, как результат промышленной революции;

- крайне высокая социальная мобильность (удаленное место работы — по интернету);

- средний класс — основа общества (владельцы мелких и средних фирм);

- уменьшение социального расслоения;

- формирование правового государства — политический плюрализм, и демократического общества[5];

- важность образования;

- наука как производительная сила развития общества.

Примеры: Япония, Испания, Швеция и др[2].

Модернизация общества[править]

Макропроцесс перехода от аграрного к индустриальному, от индустриального к постиндустриальному типу общества[4].

Влияют внутренние, и внешние ресурсы[4]:

- неорганическая (искусственная) модернизация — внешние заимствования, осуществляемые приказами власти, носящие догоняющий характер.

Пример — ускоренная, неподготовленная модернизация СССР с лозунгами «Догнать и перегнать Америку!». Не готовность народа к модернизации, обусловленная напряжением сил людей и всего общества, затрагивающая политическую и экономическую сферы.

- органическая (естественная) модернизация — подготовлена всем предшествующим ходом развития общества, осуществляется естественно, за счёт внутренних резервов. Начало модернизации с духовной и социальной сферы, и только потом затрагивает экономику и политику.

Пример — постепенное развитие Европы, изменение менталитета европейцев, затем, экономические и политические трансформации.

Глобализация общества[править]

Глобализация — процесс интеграции государств мира в экономическом, культурном, политическом пространствах[2].

- Экономика — деятельность транснациональных корпораций (ТНК) — осуществление производства в нескольких странах (Nestle, Unilever, Apple, Google, Газпром и многие др.)[2];

- Политика — санкции стран ЕС и США против России[2];

- Духовная сфера — обмен студентами или специалистами между странами; вестернизация культур — заимствование европейского и американского образа жизни[2];

- Социальная сфера — ввоз импортных продуктов на внутренний рынок России, как результат спада развития сельского хозяйства[2];

Последствия глобализации[править]

Позитивные[2]:

- становление единого человечества;

- расширение доступа к информации и знаниям;

- продвижение проектов в области медицины и образования;

- расширение товарного производства и торговли;

- создание рабочих мест.

Негативные[2]:

- углубление разрыва между развитыми и развивающимися странами;

- усиление влияния иностранной культуры и разрушение ценностей национальных культур;

- ужесточение квалифицированных требование к специалисту;

- ужесточение конкуренции на мировых рынках;

- нарастание глобальных проблем.

Движение Антиглобалистов[править]

Выступают против всевозрастающего влияния транснациональных корпораций, которые способствуют углублению экономического разрыва между странами. Представители движения устраивают митинги и собрания, встречаются с президентами и послами различных стран на международном уровне[2].

Примечания[править]

- ↑ Гизатова Гульназ Казбековна, Иванова Ольга Геннадьевна Глобализирующийся мир: Россия в ситуации выбора // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2006. — № 1.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Абулова Б.Т. 1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ) рус.. https://cknow.pro/+(26-09-2017).+Проверено 31 января 2024.

- ↑ Сухарева Мария Алексеевна От концепции постиндустриального общества к концепции экономики знаний и цифровой экономики: критический анализ терминологического поля // Государственное управление. Электронный вестник. — 2018. — № 68. — DOI:10.24411/2070-1381-2018-00051

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Лекция 17. Многовариантность общественного развития рус.. Обществознание: изучаем вместе. Проверено 31 января 2024.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Многовариантность общественного развития (типы обществ) рус.. Учебник MAXIMUM Education. Проверено 2 февраля 2024.

- ↑ Антипов Михаил Александрович Положение человека в условиях социальной энтропии // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2019. — № 4 (75).

Литература[править]

- Гуковский, Алексей Исаевич (1895—1969). Краткий учебник по истории развития общественных форм : допущено ГУСом в качестве учебного пособия для рабфаков, школ взрослых повышенного типа и техникумов / А. И. Гуковский и О. В. Трахтенберг; под редакцией П. И. Кушнера. — 4-е стереотипное издание. -Москва : издательство Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 1930. −324 с.

- Шкаратан О. И. Тип общества, тип социальных отношений. О современной России // Мир России. Социология. Этнология. — 2000. — № 2.

- Крисанов А.А. Традиционализм крестьянства и индустриальное общество // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2014. — № 11—2.

- И. Б. Пржиленская Модернизация и общество // Наука. Инновации. Технологии. — 2003. — № 35.

- Левашов Виктор Николаевич Общество и глобализация // Общество и право. — 2007. — № 2 (16).

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Многовариантность общественного развития», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |