Общество Новоассирийского царства

| Общество Новоассирийского царства |

|---|

Статья об обществе Новоассирийского царства включает информацию об социальных классах и их иерархии, экономической системе, развитии науки и технологий Древней Ассирией в новоассирийский период с 934 по 609 год до н. э.[1]. Многие исследователи считают новоассирийскую империю первой мировой империей в истории[2], и вне сомнений, эта империя оказала глубокое влияние на развитие более поздних цивилизации[3].

Социальные классы, иерархия и экономика[править]

На вершине новоассирийского общества находился царь. К высшим слоям новоассирийского общества, но ниже царя, принадлежали (в порядке убывания престижа и власти) наследный принц, остальные члены царской семьи, царский двор, администраторы и офицеры армии[4]. С того времени, как Ашшурнацирапал II назначил Нимруд новой столицей империи, и в дальнейшем евнухи занимали очень высокое положение в новоассирийском обществе. Высшие должности как в гражданской администрации, так и в армии обычно занимали евнухи с заведомо неясным и низменным происхождением, поскольку это гарантировало их преданность царю. Члены царского двора часто подбирались евнухами из числа городской элиты[5].

Ниже высших классов стояли ассирийские «граждане»[Прим. 1], полусвободные работники (обычно состоявшие в основном из депортированных инностранцев), а затем рабы. Число рабов никогда не было значительно большим, и эта группа состояла как из военнопленных, так и из ассирийцев, которые не могли оплатить свои долги и поэтому попали в долговую кабалу[4].

Часто ассирийские семейные группы, или «кланы», образовывали большие группы населения в пределах империи, называемые племенами. Благодаря постоянной службе ассирийской государственной бюрократии семья могла продвигаться по социальной лестнице; в некоторых случаях престижная работа одного человека повышала статус его семьи на несколько поколений вперёд. Очевидно, что чужеземцы могли занимать очень высокие посты в Новоассирийской империи, поскольку люди с арамейскими именами занимают высокие посты уже к концу VIII века до н. э. Хотя большинство сохранившихся источников дают представление только о высших классах новоассирийского общества, подавляющее большинство населения империи составляли земледельцы, обрабатывавшие землю, принадлежавшую их семьям[4].

Семьи и племена жили вместе в деревнях и других поселениях, расположенных вблизи или рядом с их сельскохозяйственными угодьями. Неясно, как местные поселения были организованы внутри, кроме того, что во главе каждого из них стоял местный мэр, который выступал в качестве местного судьи (скорее в смысле советника для вовлечённых сторон, чем того, кто выносил приговор) и представлял поселение в государственной бюрократии. Возможно, мэры отвечали за донесение местных проблем до государства; известно, что в новоассирийский период не было восстаний простых людей (только местных правителей и высокопоставленных чиновников). Хотя все средства производства принадлежали государству, в империи также существовал активный частный экономический сектор, а права собственности отдельных лиц обеспечивались правительством. Все монументальные строительные проекты осуществлялись государством путём взимания платы за материалы и людей с местных правителей, хотя иногда и с помощью частных подрядчиков[4].

Богатство, созданное за счёт частных инвестиций, затмевало богатство государства, которое было крупнейшим работодателем в империи и обладало очевидной монополией на сельское хозяйство, производство и добычу полезных ископаемых. Имперская экономика давала преимущества в основном элите, поскольку была устроена таким образом, что излишки богатства поступали в распоряжение правительства и затем использовались для поддержания государства на всей территории империи[6].

Политика переселения[править]

→ Политика переселения Новоассирийского царства

Со времени ассирийских завоеваний в начале новоассирийского периода и далее ассирийцы широко использовали всё более сложную систему депортаций и переселений. Крупномасштабные проекты переселения осуществлялись в недавно побеждённые вражеские земли и города в попытке уничтожить местную идентичность, что уменьшило бы риск восстания местных народов против Ассирии[8][9], и максимально использовать ресурсы империи, поселяя людей в конкретном слаборазвитом регионе для лучшего возделывания его ресурсов[9]. Хотя это скорее всего было эмоционально тяжёлым для переселенцев[8] и экономически разрушительным для регионов, из которых они были взяты[10], политика не предусматривала убийства переселенцев и была направлена только на сохранение империи и повышение эффективности её содержания[8]. Общее число переселенцев оценивается в 1,5-4,5 млн человек[11].

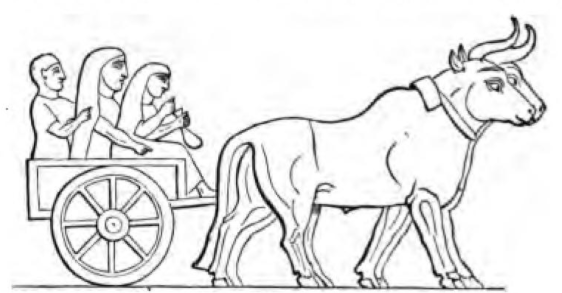

Новоассирийское государство высоко ценило депортированных за их труд и способности. Одной из важнейших причин переселения было развитие сельскохозяйственной инфраструктуры империи путём внедрения во всех провинциях разработанных ассирийцами методов ведения сельского хозяйства. Экономический эффект от этой политики был огромен: во многих регионах империи наблюдались значительные улучшения как в плане ирригации, так и в плане благосостояния[12]. Поскольку переселенцы представляли собой ценность для Ассирийского государства, их переселение было тщательно спланировано и организовано. Путешествие депортированных обычно организовывалось так, чтобы оно было максимально комфортным и безопасным[12].

Переселенцам разрешалось взять с собой своё имущество и свободно жить вместе со своими семьями в новом доме[13]. Они также больше не считались иностранцами, а были ассирийцами, что со временем способствовало формированию чувства лояльности к Ассирийскому государству[13]. Подобное признание ассирийцев не было номинальным, документальные свидетельства подтверждают, что ассирийское государство обращалось с новыми поселенцами также, как со старым населением, которое жило в тех же местах на протяжении многих поколений[7]. Ассирийцы, по всей видимости, рассматривали переселение как выгодную возможность, а не как наказание, учитывая, что люди, подлежащие переселению, были тщательно отобраны в ходе сложного процесса отбора, перевозились в относительном комфорте и продолжали жить со своими семьями. Возможно, их прежние дома во многих случаях были опустошены или разрушены во время войны с Ассирией[7].

Следствием переселений и, по словам Карен Раднер, «самым долговременным наследием Ассирийской империи»[14] стало уменьшение культурного разнообразия Ближнего Востока, что навсегда изменило этнолингвистический состав региона и способствовало распространению арамейского языка в качестве местного lingua franca[8]. Арамейский оставался основным языком региона вплоть до подавления христиан при Ильханате и Тимуридах в XIV веке н. э.[15].

Языки[править]

Аккадский[править]

Древние ассирийцы в основном говорили и писали на ассирийском языке, семитском языке (то есть родственном современным ивриту и арабскому), тесно связанном с вавилонским, на котором говорили в южной Месопотамии[16]. И ассирийский, и вавилонский языки обычно рассматриваются современными учёными как отдельные диалекты аккадского языка[16][17][18][19]. Это современная конвенция, поскольку современные древние авторы считали ассирийский и вавилонский двумя отдельными языками[19]; только вавилонский назывался akkadûm, а ассирийский — aššurû или aššurāyu[19]. Хотя оба языка были написаны клинописью, знаки выглядят совершенно по-разному, и их можно сравнительно легко различить[16]. Новоассирийская империя была последним государством, которое сохранило традиционную аккадскую клинопись на всех уровнях своего управления[20].

В результате древние месопотамские текстовые традиции и практика письма достигли небывалого расцвета в новоассирийский период. Тексты, написанные клинописью, создавались не только в традиционно аккадскоязычном ассирийском центре и Вавилонии, но и чиновниками и писцами по всей империи. В период расцвета новоассирийской империи клинописные документы были написаны на землях, которые в XXI веке н. э. входят в состав таких стран, как Израиль, Ливан, Турция, Сирия, Иордания и Иран, и которые не писали клинописью в течение столетий, а в некоторых случаях и никогда ранее[21].

В новоассирийской империи использовались три различные версии, или диалекты, аккадского языка: Стандартный вавилонский, новоассирийский и нововавилонский[22]. Стандартный вавилонский был высоко кодифицированной версией древнего вавилонского языка, использовавшейся около 1500 г. до н. э., и использовался как язык высокой культуры, почти для всех научных документов, литературы и поэзии[23][22]. Культура новоассирийской элиты находилась под сильным влиянием Вавилонии на юге; подобно тому, как греческая цивилизация пользовалась уважением в Древнем Риме и оказала на него влияние, ассирийцы с большим уважением относились к Вавилону и его древней культуре. Хотя политические отношения между Вавилонией и центральным правительством Ассирии были изменчивыми и непостоянными, высокая оценка культуры юга оставалась неизменной на протяжении всего новоассирийского периода. Многие документы, написанные на стандартном вавилонском языке, были составлены писцами, которые изначально были выходцами из южной Месопотамии, но работали на севере[23]. Новоассирийская и нововавилонская формы аккадского языка были вернакулярными языками, то есть основными разговорными языками жителей северной и южной Месопотамии соответственно[22].

Новоассирийский язык использовался в некоторых сохранившихся табличках с поэзией, а также более часто в сохранившихся письмах царской переписки[24]. Из-за многоязычной природы империи многие заимствованные слова вошли в ассирийский язык в новоассирийский период[25]. В конце правления Ашшурбанапала количество сохранившихся документов, написанных клинописью, значительно уменьшилось, что говорит об упадке языка, поскольку это, вероятно, объясняется более широким использованием арамейского языка, часто написанного на скоропортящихся материалах, таких как кожаные свитки или папирус[26]. Однако новоассирийский аккадский язык полностью исчез только в конце VI века до н. э., в последующий постимперский период[27].

Арамейский язык[править]

Империализм новоассирийской империи в некоторых отношениях отличался от империализма более поздних империй. Самым большим отличием было то, что новоассирийские цари не навязывали свою религию или язык иноземным народам, которых они завоёвывали за пределами Ассирийского центра; ассирийское национальное божество Ашшур не имело крупных храмов за пределами Северной Месопотамии, а новоассирийский язык, хотя и служил официальным языком в том смысле, что на нём говорили губернаторы провинций, не был навязан завоёванным народам[28]. Отсутствие подавления иностранных языков и растущее движение арамейского населения в империю в среднеассирийский и ранненеассирийский периоды способствовало распространению арамейского языка[26]. Будучи самым распространённым и взаимопонятным из семитских языков (языковая группа, содержащая многие языки, на которых говорили в империи)[20], арамейский язык рос по значимости на протяжении всего новоассирийского периода и всё больше вытеснял новоассирийский язык даже в самом центре Ассирии[28]. Начиная с IX века до н. э., арамейский стал фактическим лингва франка (основным языком) новоассирийской империи, а новоассирийский и другие формы аккадского языка отошли на второй план и стали языком политической элиты[26].

Несмотря на своё развитие, сохранившихся образцов арамейского языка новоассирийского времени значительно меньше, чем аккадских надписей, в основном потому, что арамейские писцы в большинстве своём использовали для своих надписей скоропортящиеся материалы[20][29]. Отсутствие арамейского языка в надписях не говорит о том, что этот язык имел более низкий статус, поскольку царские надписи почти всегда писались в строго кодифицированной и установленной манере[30]. Известны некоторые надписи на арамейском языке на камне, и даже есть несколько примеров двуязычных надписей, когда один и тот же текст написан на аккадском и арамейском языках[20].

Несмотря на то, что Новоассирийская империя поощряла использование аккадского языка, арамейский также стал широко распространённым народным языком[22] и начал использоваться в официальных государственных целях уже при Салманасаре III, учитывая, что некоторые примеры арамейских надписей известны из построенного им дворца в Нимруде[22].

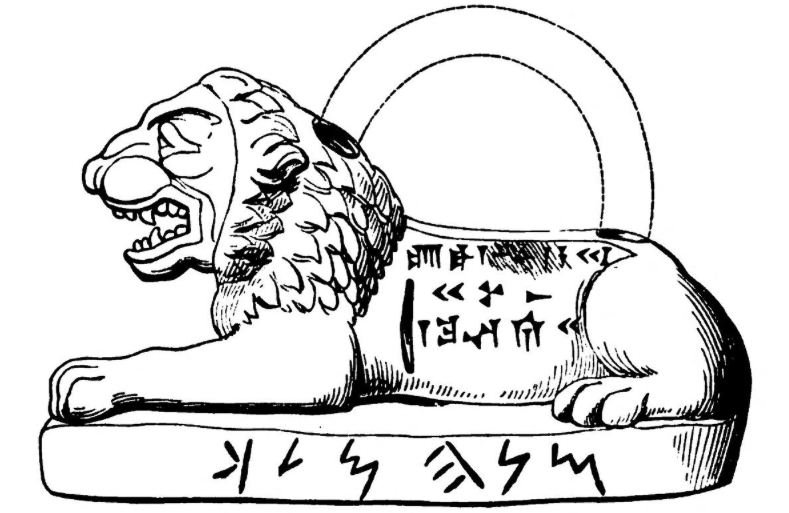

Однако отношения между аккадским и арамейским языками были несколько сложными. Хотя Саргон II явно отверг арамейский язык как непригодный для царской переписки[31], арамейский явно был официально признанным языком при его предшественнике Салманасаре V, который владел набором львиных гирь с текстами на аккадском и арамейском языках[31]. То, что вопрос об использовании арамейского языка в царской переписке вообще был поднят во времена Саргона II, является важным обстоятельством[32]. На рельефах из дворцов, построенных царями от Тиглатпаласара III до Ашшурбанапала, писцы, пишущие на аккадском и арамейском, часто изображены рядом, что подтверждает, что арамейский стал официальным языком, используемым в имперской администрации[22][31].

Другие языки[править]

Новоассирийская империя была весьма многоязычной. Благодаря своей экспансии империя стала владеть обширной территорией, включавшей регионы по всему Ближнему Востоку, где говорили на разных языках[20]. Эти языки включали различные семитские языки (включая финикийский, иврит, арабский, угаритский, моавитский и эдомитский)[33][34], а также многие несемитские языки, такие как индоевропейские (включая лувийский и мидийский), хурритские (включая урартский и шуприанский)[20], афразийские (египетский)[20], и языки-изоляты (включая маннейский и эламский)[20]. Хотя на нём больше не говорили, некоторые научные тексты новоассирийского периода были написаны и на древне-шумерском языке[25]. Хотя они, вероятно, были необходимы, в новоассирийских текстах редко упоминаются переводчики и толкователи (targumānu). Переводчики упоминаются только в тех случаях, когда ассирийцы общались с носителями несемитских языков[25].

Научные исследования и инженерное дело[править]

→ Наука и технологии в Новоассирийском царстве

Начало ассирийской науки условно относят к началу Среднеассирийской империи в XIV веке до н. э., когда ассирийцы начали проявлять живой интерес к вавилонской науке, которую они сами адаптировали и развили в свою собственную научную традицию. Повышение статуса учёных может быть связано с тем, что цари начали рассматривать накопление знаний как способ укрепления своей власти[35]. В новоассирийский период отношение царей к науке заметно изменилось; если раньше цари считали сохранение знаний обязанностью храмов и частных лиц, то теперь это всё чаще стало рассматриваться как обязанность самого царя[35]. История новоассирийской науки, по-видимому, началась уже при Тукульти-Нинурте II в IX веке до н. э., поскольку он является первым ассирийским царём, при котором засвидетельствована должность главного учёного. Во времена Тукульти-Нинурты эту должность занимал Габбу-Илани-Эреш, родоначальник более поздней влиятельной семьи советников и писцов[36].

Новоассирийская империя реализовала несколько сложных технических проектов, что свидетельствует о развитых технических знаниях. В новоассирийских источниках засвидетельствованы различные специалисты, выполнявшие инженерные задачи, например, люди, занимавшие такие должности, как šitimgallu («главный строитель»), šellapajū («архитектор»), etinnu («строитель домов») и gugallu («инспектор каналов»)[37]. Среди наиболее впечатляющих инженерных и строительных проектов новоассирийского периода — неоднократное строительство и реконструкция новых городов-столиц (Нимруд, Дур-Шаррукин и Ниневия).

Примечания[править]

Источники[править]

- ↑ Медовичев А. Е. 2016. 02. 009. Мочалов М. Ю. Ассирийская держава. От города-государства - к империи. - М. : Вече, 2015. - 336 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно-аналитический журнал. — 2016. — № 2.

- ↑ Düring, 2020, с. 133

- ↑ Древний мир. Полная история. Глава 2. Ассирия (Серж Нонте, 2019). Проверено 12 января 2025.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Bedford, 2009, с. 36

- ↑ Radner, 2017, с. 213

- ↑ Bedford, 2009, с. 38

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Radner, 2017, с. 211

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Frahm, 2017, с. 177–178

- ↑ 9,0 9,1 Radner, 2017, с. 209

- ↑ Radner, 2017, с. 212

- ↑ Bedford, 2009, с. 33

- ↑ 12,0 12,1 Radner, 2017, с. 210

- ↑ 13,0 13,1 Dalley, 2017, с. 528

- ↑ Radner, 2017, с. 209–210

- ↑ Filoni, 2017, с. 37

- ↑ 16,0 16,1 16,2 Radner, 2015, с. 2

- ↑ Düring, 2020, с. 39

- ↑ Garfinkle, 2007, с. 54

- ↑ 19,0 19,1 19,2 Luukko, Van Buylaere, с. 313

- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 Luukko, Van Buylaere, с. 320

- ↑ Radner, 2021, с. 148

- ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 Radner, 2021, с. 149

- ↑ 23,0 23,1 Frahm, 2017, с. 162

- ↑ Luukko, Van Buylaere, с. 317

- ↑ 25,0 25,1 25,2 Luukko, Van Buylaere, с. 321

- ↑ 26,0 26,1 26,2 Luukko, Van Buylaere, с. 318

- ↑ Luukko, Van Buylaere, с. 314

- ↑ 28,0 28,1 Frahm, 2017, с. 180

- ↑ Radner, 2021, с. 168

- ↑ Radner, 2021, с. 178

- ↑ 31,0 31,1 31,2 Luukko, Van Buylaere, с. 319

- ↑ Parker, 2011, с. 361

- ↑ Radner, 2021, с. 147

- ↑ Luukko, Van Buylaere, с. 320–321

- ↑ 35,0 35,1 Heeßel, 2017, с. 368

- ↑ Frahm, 2017, с. 169

- ↑ Bagg, 2017, с. 511

Литература[править]

- Ясеновская Анастасия Александровна, Немировский Александр Аркадьевич, Шелестин Владимир Юрьевич Змееборческий сюжет на оттиске староассирийской печати из коллекции гмии имени А.С. Пушкина: мифологический контекст // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 2019. — № 6.

- Медовичев А. Е. 2016. 02. 009. Мочалов М. Ю. Ассирийская держава. От города-государства - к империи. - М. : Вече, 2015. - 336 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно-аналитический журнал. — 2016. — № 2.

- Анастасия Олеговна Москалёва Некоторые аспекты первого похода Тукульти-Нинурты i (по царским надписям и дипломатической корреспонденции) // Христианское чтение. — 2019. — № 5. — DOI:10.24411/1814-5574-2019-10101

- Древний мир. Полная история. Серж Нонте, 2019

- Якобсон В. А. [1] // История древнего мира / Под редакцией И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — Т. 2. Расцвет древних обществ. — 572 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-02-016781-9.

- Садаев Д. Ч. История древней Ассирии

- Aberbach David Major Turning Points in Jewish Intellectual History. — New York: Palgrave MacMillan, 2003. — ISBN 978-1-4039-1766-9.

- Ahmed Sami Said Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal. — Berlin: Walter de Gruyter, 2018. — ISBN 978-3-11-103358-7.

- Bagg Ariel Where is the Public? A New Look at the Brutality Scenes in Neo-Assyrian Royal Inscriptions and Art // Making Pictures of War: Realia et Imaginaria in the Iconology of the Ancient Near East. — Oxford: Archaeopress, 2016. — ISBN 978-1-78491-403-5.

- Bagg Ariel Assyrian Technology // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Beaulieu Paul-Alain Assyria in Late Babylonian Sources // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Beaulieu Paul-Alain A History of Babylon, 2200 BC – AD 75. — Pondicherry: Wiley, 2018. — ISBN 978-1-4051-8899-9.

- Bedford Peter R. The Neo-Assyrian Empire // The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium. — Oxford: Oxford University Press, 2009. — ISBN 978-0-19-537158-1.

- Brinkman, J. A. (1973). «Sennacherib's Babylonian Problem: An Interpretation». Journal of Cuneiform Studies 25 (2): 89–95. DOI:10.2307/1359421.

- Chen Fei Study on the Synchronistic King List from Ashur. — Leiden: BRILL, 2020. — ISBN 978-90-04-43091-4.

- Cogan, Mordechai (2017). «Restoring the Empire». Israel Exploration Journal 67 (2): 151–167.

- Dalley Stephanie Assyrian Warfare // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Davenport, T. L. (2016), «Situation and Organisation: The Empire Building of Tiglath-Pileser III (745-728 BC)», University of Sydney, <https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/15464/2016_Tracy_Davenport_thesis.pdf?sequence=2>. Проверено 28 января 2022.

- Dewar, Ben (2021). «The Burning of Captives in the Assyrian Royal Inscriptions, and Early Neo-Assyrian Conceptions of the Other». Studia Orientalia Electronica 9 (2): 67–81. DOI:10.23993/store.88852.

- Düring Bleda S. The Imperialisation of Assyria: An Archaeological Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — ISBN 978-1-108-47874-8.

- Elayi Josette Sargon II, King of Assyria. — SBL Press, 2017. — ISBN 978-1-62837-177-2.

- Elayi Josette Sennacherib, King of Assyria. — Atlanta: SBL Press, 2018. — ISBN 978-0-88414-317-8.

- Fincke Jeanette C. Assyrian Scholarship and Scribal Culture in Kalḫu and Nineveh // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Fink Sebastian Invisible Mesopotamian royal women? // The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World. — London: Routledge, 2020. — P. 137–148. — ISBN 978-0-429-43410-5.

- Filoni Fernando The Church in Iraq. — Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2017. — ISBN 978-0-8132-2965-2.

- Frahm Eckart Family Matters: Psychohistorical Reflections on Sennacherib and His Times // Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography. — Leiden: BRILL, 2014. — ISBN 978-90-04-26561-5.

- Frahm Eckart The Neo-Assyrian Period (ca. 1000–609 BCE) // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Frahm Eckart Assyria in the Hebrew Bible // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Gansell Amy Rebecca In Pursuit of Neo-Assyrian Queens: An Interdisciplinary Methodology for Researching Ancient Women and Engendering Ancient History // Studying Gender in the Ancient Near East. — University Park, Pennsylvania: Eisenbrauns, 2018. — ISBN 978-1-57506-770-4.

- Garfinkle Steven J. The Assyrians: A New Look at an Ancient Power // Current Issues and the Study of the Ancient Near East. — Claremont: Regina Books, 2007. — ISBN 978-1-930053-46-5.

- Grayson A. Kirk Assyria: Ashur-dan II to Ashur-Nirari V (934–745 B.C.) // The Cambridge Ancient History: Volume 3, Part 1: The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries BC. — 2nd. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — ISBN 978-1-139-05428-7.

- Grayson A. Kirk Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC: II (858–745 BC). — Toronto: University of Toronto Press, 2002. — ISBN 978-0-8020-0886-2.

- ((Hauser)) Stefan R. Post-Imperial Assyria // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Heeßel Nils P. Assyrian Scholarship and Scribal Culture in Ashur // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Jakob Stefan The Middle Assyrian Period (14th to 11th Century BCE) // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Jakob Stefan Economy, Society, and Daily Life in the Middle Assyrian Period // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Jursa, Michael (2007). «Die Söhne Kudurrus und die Herkunft der neubabylonischen Dynastie» (German). Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 101 (1): 125–136. DOI:10.3917/assy.101.0125.

- Kalimi Isaac, Richardson Seth Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography: An Introduction // Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography. — Leiden: Brill Publishers, 2014. — ISBN 978-90-04-26561-5.

- Kertai, David (2013). «The Queens of the Neo-Assyrian Empire». Altorientalische Forschungen 40 (1): 108–124. DOI:10.1524/aof.2013.0006.

- Kessler, Karlheinz (1997), ""Royal Roads" and other questions of the Neo-Assyrian communication system", Assyria 1995, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, pp. 129–136, <http://www.ucl.ac.uk/sargon/downloads/kessler_assyria1995_1997.pdf>

- Levin, Yigal (2002). «Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad». Vetus Testamentum 52 (3): 350–366. DOI:10.1163/156853302760197494.

- Levine, Louis D. (1982). «Sennacherib's Southern Front: 704-689 B.C.». Journal of Cuneiform Studies 34 (1/2): 28–58. DOI:10.2307/1359991.

- Lipschits Oled The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule. — Winona Lake: Eisenbrauns, 2005. — ISBN 978-1-57506-095-8.

- Liverani Mario The Ancient Near East: History, Society and Economy. — Routledge, 2013. — ISBN 978-0-415-67906-0.

- Liverani Mario Thoughts on the Assyrian Empire and Assyrian Kingship // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Luckenbill Daniel David The Annals of Sennacherib. — Chicago: University of Chicago Press, 1924.

- Luckenbill Daniel David Ancient Records of Assyria and Babylonia Volume 2: Historical Records of Assyria From Sargon to the End. — Chicago: University of Chicago Press, 1927.

- Luukko Mikko, Van Buylaere Greta Languages and Writing Systems in Assyria // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- MacGinnis, John (2010). «Mobilisation and Militarisation in the Neo-Babylonian Empire». Studies on War in the Ancient Near East, AOAT 372: 153–163.

- Mark, Joshua J. Ashurbanipal. World History Encyclopedia (2009). Архивировано из первоисточника 23 сентября 2022. Проверено 28 ноября 2019.

- Mark, Joshua A. Ashurnasirpal II. World History Encyclopedia (2014). Архивировано из первоисточника 22 апреля 2022. Проверено 13 января 2022.

- Mark, Joshua A. The Greatest Party Ever Thrown: Ashurnasirpal II's Kalhu Festival. World History Encyclopedia (2020). Архивировано из первоисточника 23 апреля 2022. Проверено 22 января 2022.

- Melville Sarah C. The Last Campaign: the Assyrian Way of War and the Collapse of the Empire // Warfare and Culture in World History. — New York: New York University Press, 2011. — ISBN 978-0-8147-5278-4.

- Melville, Sarah C. (2012), "Zakutu (Naqi'a)", The Encyclopedia of Ancient History, London: Wiley-Blackwell, OCLC 785860275

- Melville Sarah C. Women in Neo-Assyrian texts // Women in the Ancient Near East: A Sourcebook. — London: Routledge, 2014. — ISBN 978-0-415-44855-0.

- Merrill Eugene, Rooker Mark F. The World and the Word: An Introduction to the Old Testament. — Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2011. — ISBN 978-0-8054-4031-7.

- Na'aman, Nadav (1991). «Chronology and History in the Late Assyrian Empire (631—619 B.C.)». Zeitschrift für Assyriologie 81 (1–2): 243–267. DOI:10.1515/zava.1991.81.1-2.243.

- Oates Joan The fall of Assyria (635–609 BC) // The Cambridge Ancient History Volume 3 Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC. — Cambridge University Press, 1992. — ISBN 978-3-11-103358-7.

- Parker, Bradley J. (2011). «The Construction and Performance of Kingship in the Neo-Assyrian Empire». Journal of Anthropological Research 67 (3): 357–386. DOI:10.3998/jar.0521004.0067.303.

- Parpola, Simo (2004). «National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times». Journal of Assyrian Academic Studies 18 (2): 5–22.

- Payne Richard Avoiding Ethnicity: Uses of the Ancient Past in Late Sasanian Northern Mesopotamia // Visions of Community in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100. — Farnham: Ashgate Publishing, 2012. — ISBN 978-1-4094-2709-4.

- Radner, Karen (2003). «The Trials of Esarhaddon: The Conspiracy of 670 BC». ISIMU: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad 6: 165–183.

- Radner, Karen (2012), "The King's Road – the imperial communication network", Assyrian empire builders, University College London, <http://www.ucl.ac.uk/sargon/essentials/governors/thekingsroad/>

- Radner, Karen Royal marriage alliances and noble hostages. Assyrian empire builders (2013). Архивировано из первоисточника 22 сентября 2022. Проверено 26 ноября 2019.

- Radner Karen Ancient Assyria: A Very Short Introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2015. — ISBN 978-0-19-871590-0.

- Radner, Karen (2015), "Royal pen pals: the kings of Assyria in correspondence with officials, clients and total strangers (8th and 7th centuries BC)", Official Epistolography and the Language(s) of Power, Austrian Academy of Sciences Press, <https://epub.ub.uni-muenchen.de/27226/1/Radner_Official_Epistolography_2015_Royal_Pen_Pals.pdf>

- Radner Karen Revolts in the Assyrian Empire: Succession Wars, Rebellions Against a False King and Independence Movements // Revolt and Resistance in the Ancient Classical World and the Near East: In the Crucible of Empire. — Leiden: BRILL, 2016. — ISBN 978-90-04-33017-7.

- Radner Karen Economy, Society, and Daily Life in the Neo-Assyrian Period // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- Radner, Karen (2019). «Last Emperor or Crown Prince Forever? Aššur-uballiṭ II of Assyria according to Archival Sources». State Archives of Assyria Studies 28: 135–142.

- Radner Karen Diglossia and the Neo-Assyrian Empire's Akkadian and Aramaic Text Production // Multilingualism in Ancient Contexts: Perspectives from Ancient Near Eastern and Early Christian Contexts. — Stellenbosch: African Sun Media, 2021. — ISBN 978-1-991201-16-4.

- Reade, J. E. (1998). «Assyrian eponyms, kings and pretenders, 648–605 BC». Orientalia (NOVA Series) 67 (2): 255–265.

- Spurrier, Tracy L. (2017). «Finding Hama: On the Identification of a Forgotten Queen Buried in the Nimrud Tombs». Journal of Near Eastern Studies 76 (1): 149–174. DOI:10.1086/690911.

- Svärd, Saana (2015). «Changes in Neo-Assyrian Queenship». State Archives of Assyria Bulletin XXI: 157–171.

- Taagepera, Rein (1978). «Size and duration of empires: Systematics of size» (en). Social Science Research 7 (2): 111. DOI:10.1016/0049-089X(78)90007-8. ISSN 0049-089X.

- Teppo, Saana (2007). «Agency and the Neo-Assyrian Women of the Palace». Studia Orientalia Electronica 101 (101): 381–420.

- Trolle Larsen Mogens The Archaeological Exploration of Assyria // A Companion to Assyria / E. Frahm. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. — ISBN 978-1-118-32524-7.

- (2006) «East-West Orientation of Historical Empires». Journal of World-Systems Research 12 (2): 222–223. ISSN 1076-156X.

- Watanabe Kazuko Seals of Neo-Assyrian Officials // Priests and Officials in the Ancient Near East. — Universitätsverlag C. Winter, 1999. — ISBN 978-3-8253-0533-8.

- Yamada Shiego The Construction of the Assyrian Empire: A Historical Study of the Inscriptions of Shalmanesar III (859–824 B.C.) Relating to His Campaigns to the West. — Leiden: BRILL, 2000. — ISBN 978-90-04-11772-3.

- Yamada Keiko, Yamada Shiego Shalmaneser V and His Era, Revisited // "Now It Happened in Those Days": Studies in Biblical, Assyrian, and Other Ancient Near Eastern Historiography Presented to Mordechai Cogan on His 75th Birthday. — Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2017. — Т. 2. — ISBN 978-1-57506-761-2.

- Zaia, Shana (2019). «Going Native: Šamaš-šuma-ukīn, Assyrian King of Babylon». IRAQ 81: 247–268. DOI:10.1017/irq.2019.1.

- Zawadzki, Stefan (1994). «The Revolt of 746 B.C and the Coming of Tiglath-pileser III to the Throne». State Archives of Assyria Bulletin 8: 53–54.

↑ | |

|---|---|

| Периоды | |

| Власть | |

| Археологические памятники | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Общество Новоассирийского царства», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |