Экосистема

Экосистема (экологическая система, от греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα) — биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей.

Осуществляет обмен веществом и энергией между ними.

Экосистема по Тенсли[править]

Термин введён английским экологом Артуром Тенсли в 1935 году в работе «Правильное и неправильное использование ботанических терминов».

Он охарактеризовал её как «объективно существующую часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые её элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией»[1].

Согласно определению А.Тенсли под экосистемой следует понимать комплекс организмов и одновременно среду их существования со всеми взаимосвязями и взаимодействием между ними. Этим термином он обозначил совокупность организмов, обитающих в данном экотопе (биотопе), которая, по его мнению, является именно системой, с её составными элементами, единой историей и со способностью к согласованному развитию.

Тенсли рассматривал её как открытую систему, в которой обмен веществ и энергии происходит не только между организмами, но и между органическим и неорганическим миром.

Понятие экосистемы абстрактное, то есть не привязано к какому либо конкретному участку территории, в отличии от биогеоценоза, который обычно привязан к какой-либо конкретной территории[2]. Наиболее общая экосистема — это, несомненно, сама биосфера, единая биология планеты Земля.

Концепция экосистемы[править]

Экосистема — сложная, самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Основная характеристика экосистемы — наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энергии между биотической и абиотической частями экосистемы[3]. Из этого следует, что не всякая биологическая система может назваться экосистемой. Не каждая биологическая система является в достаточной степени самодостаточной и саморегулируемой, обычно такие подсистемы называются фациями[4].

Экосистема является открытой системой и характеризуется входными и выходными потоками вещества и энергии. Основа существования практически любой экосистемы — поток энергии солнечного света[2], который является следствием термоядерной реакции, — в прямом (фотосинтез) или косвенном (разложение органического вещества) виде, за исключением глубоководных экосистем[5] курильщиков, источником энергии в которых является внутреннее тепло земли и энергия химических реакций[5][6].

Строение экосистемы[править]

В экосистеме можно выделить два компонента — биотический и абиотический.

Биотический делится на автотрофный (организмы, получающие первичную энергию для существования из фото- и хемосинтеза или продуценты) и гетеротрофный (организмы, получающие энергию из процессов окисления органического вещества — консументы и редуценты) компоненты[7] компоненты, которые формируют трофическую структуру экосистемы.

Структурные компоненты экосистемы[править]

Структурными компонентами являются[3]:

- климатический режим, определяющий основные физические характеристики среды;

- неорганические соединения;

- органические соединения;

- продуценты;

- макроконсументы;

- микроконсументы (сапротрофы) — гетеротрофы, грибы и бактерии, простейшие.

Последние три компонента являются биомассой экосистемы.

Функциональные компоненты экосистемы[править]

- автотрофы — организмы, производящие первичную продукцию;

- биофаги — организмы, поедающие других живых организмов;

- сапрофаги — организмы, поедающие мёртвое органическое вещество.

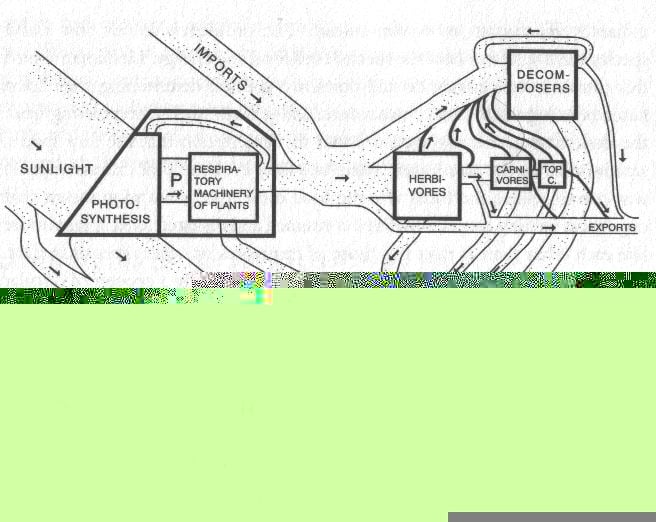

Это разделение показывает временную и функциональную связь в экосистеме, — органическое вещество образуется, затем преобразуется, затем разлагается[3] (см. рисунок).

Структурно-функциональные компоненты экосистемы[править]

- Экотоп — определённая территория или акватория со всем набором и особенностями почв, грунтов, микроклимата и других факторов в неизменённом организмами виде[8].

- Климатоп — характеристика биогеоценоза, сочетание физических и химических характеристик воздушной или водной среды, существенных для населяющих эту среду организмов[9].

- Эдафотоп — часть косной среды преобразованной организмами[8].

- Биотоп — преобразованный биотой экотоп. Иначе — участок территории, однородный по условиям жизни для определённых видов растений или животных, или же для формирования определённого биоценоза[10].

- Биоценоз — исторически сложившаяся совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоёма (биотоп)[11]. Иногда биоценоз разделяют на фитоценоз и зооценоз.

Виды экосистем[править]

Экосистемы бывают различных размеров, простыми и сложными, искусственными (аквариум, теплица, пшеничное поле, населенный космический корабль) и природными (озеро, лес, океан). Различают водные и наземные экосистемы. При этом в одной природной зоне встречается много похожих экосистем. Они могут объединяться в однородные комплексы или могут быть разделены другими экосистемами. Члены группировки, входящие в состав экосистемы, так тесно взаимодействуют со средой обитания, что биоценоз часто трудно рассматривать отдельно от экотопа.

Устойчивость экосистем[править]

Экосистема имеет прямые и обратные связи, которые поддерживают гомеостаз экосистемы в некоторых пределах параметров окружающей среды[7]. Выделяют два типа гомеостаза: резистентный — способность экосистем сохранять структуру и функции при негативном внешнем воздействии (см. Принцип Ле Шателье — Брауна) и упругий — способность экосистемы восстанавливать структуру и функции при утрате части компонентов экосистемы[12]. Иногда выделяют третий аспект устойчивости — устойчивость экосистемы по отношению к изменениям характеристик среды и изменению своих внутренних характеристик[13]. Устойчивость экосистемы обычно не зависит от числа видов и сложности устройства[7].

Потоки вещества и энергии в экосистемах[править]

Сейчас отсутствует полное понимание всех вещественных и энергетических процессов внутри экосистемы, в большей части исследований либо вся экосистема, либо некоторые её части выступают в качестве «чёрного ящика»[3].

Продуктивность экосистем[править]

Для характеристики продуктивности экосистем используют следующие понятия:

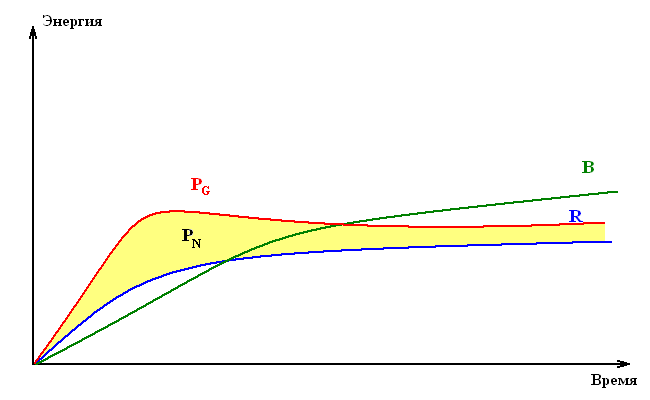

- Первичная продукция сообщества[14] (или первичная биологическая продукция) — образование биомассы продуцентами без исключения энергии, затраченной на дыхание за единицу времени на единицу площади. Первичная продукция разделяется на валовую первичную продукцию (продукцию фотосинтеза без затрат на дыхание) и чистую первичную продукцию (разница между валовой первичной продукцией и затратами на дыхание)[3].

- Чистая продуктивость сообщества[15] — скорость накопления органического вещества, не потребляемого гетеротрофами, вычисляется за вегетационный период либо за год[3]. В более зрелых экосистемах значение чистой продуктивости сообщества стремится к нулю (см. концепцию климаксных сообществ).

- Вторичная продуктивность сообщества — скорость накопления энергии на уровне консументов[3].

Энергетические соотношения в экосистемах (экологические эффективности)[править]

Существуют основные характеристические соотношения:

- Соотношения B/R (биомасса к дыханию) и P/R (продуктивность к дыханию)[2]. Cоотношение (B/R) показывает необходимое количество энергии, затрачиваемой на поддержание существующей биомассы. Cоотношение (P/R) характеризует эффективность затрачиваемой энергии (дыхания) на производство биомассы (продуктивность).

- Соотношения A/I (ассимилированная энергия к поступившей) и P/A (продуктивность к ассимилированной энергии)[2]. Соотношение A/I называется эффективностью ассимиляции, а второе P/A — эффективностью роста тканей.

- Соотношение P/B (суммарная продуктивность сообщества к его биомассе)[2]. Коэффициент P/B безразмерен и может рассчитываться как продукция за определённый промежуток времени к средней за этот промежуток биомассе, или в конкретный момент времени как продуктивность в этот момент к существующей биомассе. Это соотношение обычно намного больше единицы в молодых сообществах, но с ростом числа видов и приближением к климаксному сообществу этот коэффициент стремится к единице.

Пространственные границы[править]

В природе не существует чётких границ между различными экосистемами[13]. Всегда можно указать на ту или иную экосистему, но выделить точные границы, если они не представлены обрывами, реками, выходами скальных пород и т. п., не представляется возможным, всегда существуют плавные переходы от одной экосистемы к другой[16]. Это обусловлено относительно плавным изменением градиента факторов среды (влажность, температура, увлажнённость и прочее). Иногда переходы из одной экосистемы в другую могут фактически являться самостоятельной экосистемой. Обычно сообщества, образующиеся на стыке различных экосистем, называются экотонами[17]. Термин «экотон» введён Ф. Клементсом в 1905 году.

Временные границы[править]

На одном и том же биотопе с течением времени существуют различные экосистемы. Смена одной экосистемы на другую может занимать как довольно длительные, так относительно короткие (несколько лет) промежутки времени. Длительность существования экосистем в таком случае определяется этапом сукцессии. Смена экосистем в биотопе может быть обусловлена и катастрофическими процессами, но в таком случае, существенно изменяется и сам биотоп, и такую смену не принято называть сукцессией (за некоторыми исключениями, когда катастрофа, например, пожар — естественный этап циклической сукцессии)[2].

Сукцессия[править]

Сукцессия — последовательная, закономерная смена одних сообществ другими на определённом участке территории, обусловленная внутренними факторами развития экосистем[18][19].

Каждое предыдущее сообщество предопределяет условия существования следующего и собственного исчезновения[20]. Это связано с тем, что в экосистемах, которые являются переходными в сукцессионом ряду, происходит накопление вещества и энергии, которые они уже не в состоянии включить в круговорот, преобразование биотопа, изменение микроклимата и других факторов, и тем самым создаётся вещественно-энергетическая база, а также и условия среды, необходимые для формирования последующих сообществ. Есть другая модель, которая объясняет механизм сукцессии следующим образом[2]: виды каждого предыдущего сообщества вытесняются лишь последовательной конкуренцией, ингибируя и «сопротивляясь» внедрению последующих видов.

Климаксное сообщество[править]

Климаксное сообщество формируется в результате последовательной смены экосистем и представляет собой наиболее сбалансированное сообщество[21], максимально эффективно использующее вещественно-энергетические потоки, то есть поддерживающее максимально возможную биомассу на единицу поступающей в экосистему энергии.

Ранги экосистем[править]

Вопрос ранжирования экосистем достаточно сложен. Выделение минимальных экосистем (биогеоценозов) и экосистемы наивысшего ранга — биосферы не вызывает сомнений[2]. Промежуточные же выделения довольно сложны, так как сложности хорологического аспекта не всегда однозначно позволяют определить границы экосистем. В геоэкологии (и ландшафтоведении) существует следующее ранжирование: фация — урочище (экосистема) — ландшафт — географический район — географическая область — биом — биосфера[4]. В экологии существует сходное ранжирование[2], однако, обычно считается, что корректно выделение лишь одной промежуточной экосистемы — биома.

См. также[править]

- Антропогенный фактор

- Биологическая система

- Восстановление природной среды

- Наземная экосистема

- Абиотические блоки экосистем

- Агроэкосистемы и урбоэкосистемы

Источники[править]

- ↑ Хамзина Ш.Ш., Жумабекова Б.К. 4.2. Экосистема как структурно-функциональная единица биосферы. Энергия в экосистемах. Фотосинтез и хемосинтез, поток энергии и круговорот химических элементов в экосистеме рус.. Научная электронная библиотека. Проверено 16 января 2025.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Бродский А. К. Краткий курс общей экологии, Учебное пособие для ВУЗов, — СПб, «Деан», — 2000 год, — 224 с.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Ю. Одум Основы экологии, — М., Мир, — 1975—741 с.

- ↑ 4,0 4,1 Марачевский В. Г. Основы Геоэкологии. — СПб: Изд. СПбГУ, географический факультет. — 1994 г.

- ↑ 5,0 5,1 Н. В. Короновский, Гидротермальные образования в океанах. Соросовский Образовательный Журнал, — №10, 1999, — cтр.55-62. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Д. В. Гричук Теродинамические модели субмаринных гидротермальных систем. — М.: Научный мир, 2000. — ISBN УДК 550.40.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Ю. Одум Экология. — М.: Мир, 1986.

- ↑ 8,0 8,1 Т. А. Работнов «О Биогеоценозах». // Бюллетень МОИП, отдел биологический, — т. 81, — вып. 2. — 1976. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Климатоп. Словарь по естественным наукам (Яндекс словари). Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Биотоп. Экологический словарь(Словари на Академике). Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Биоценоз // Большая Советская Энциклопедия

- ↑ Гомеостаз экосистемы. Научно-Информационный портал ВИНИТИ. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ 13,0 13,1 М. Бигон, Дж. Харпер, К. Таунсенд Экология. Особи, популяции и сообщества. — М.: Мир, 1989.

- ↑ Первичная продукция. Научно-информационный портал ВИНИТИ. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Первичная продуктивность. Глоссарий.ру. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Маврищев В.В. Континуум, экотоны, краевой эффект // Основы экологии: учебник. — 3-е изд. испр. и доп.. — Минск: Высшая школа, 2007. — 447 с. — ISBN 978-985-06-1413-1.

- ↑ Экотон.. Словарь по естественным наукам (Яндекс словари). Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Сукцессия. Большая Советская Энциклопедия. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ Развитие и эволюция экосистемы. портал Инженерная экология. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

- ↑ В. Ф. Левченко Глава 3 // Эволюция Биосферы до и после появления человека. — СПб: Наука, 2004. — 166 с. — ISBN 5-02-026214-5.

- ↑ Климакс (в геоботанике). Большая Советская Энциклопедия. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 14 августа 2010.

↑ | |

|---|---|

|

↑ | |

|---|---|

| Природные зоны | |

| Функциональные компоненты | |

| Структурные компоненты | |

| Абиотические компоненты | |

| Функционирование | |

| Загрязнение экосистем | |

| Разное | |

↑ | |

|---|---|

| История Земли | |

| Физические свойства Земли | |

| Оболочки Земли | |

| География и геология | |

| Окружающая среда | |

| См. также | |

| |

Основные элементы природы ↑ | |

|---|---|

| Вселенная | |

| Земля | |

| Погода | |

| Окружающая среда | |

| Жизнь | |