Ассирийцы в Новое время

| Ассирийцы в Новое время |

|---|

Статья об ассирийцах в Новое время охватывает период истории ассирийского народа с середины XVI по середину XX века. В этот период произошёл раскол древней церкви ассирийцев — Церкви востока, народ попал под власть Османской империи, подвергся нескольким акциям геноцида и репрессиям[1][2].

За века, прошедшие после распада Ассирийской империи, население разных частей бывшей Ассирии несколько разошлось в культуре и верованиях, поскольку подвергалось воздействию разных соседей и культурных влияний. В целом, ассирийцы в бывшей центральной части Ассирии часто подвергались культурному влиянию Ирана, в то время как ассирийцы на западе, которые сегодня часто идентифицируют себя как сирийцы, подвергались культурному влиянию Греции[3].

Раскол и Османское правление (1552—1843)[править]

Древняя церковь ассирийцев, Церковь Востока, была разделена в XVI веке, когда некоторые члены образовали католическую ветвь, Халдейскую католическую церковь. Последователи этой церкви обычно называются халдеями, что до сих пор является общей идентичностью среди ассирийцев, происходящих из центральной Ассирии[4][Прим. 1]. Разделение ассирийских церквей, часто называемое расколом 1552 года, было главным образом результатом возражений против предполагаемого кумовства в Церкви Востока[9]. Уже в 1450 году патриарх Шемон IV, уже вызывавший споры тем, что сделал свой пост наследственным[10], начал назначать членов своей семьи на церковные должности. В середине XVI века непопулярный патриарх Шемон VII Ишояхб, сменивший своего брата Шемона VI, назначил двух своих племянников, оба из которых были несовершеннолетними, митрополитами. Такие действия были настолько непопулярны, что собрание епископов в 1552 году отказалось от власти Шемона VII и избрало собственного патриарха, Шимуна VIII Сулаку. Сулака быстро добрался до Рима, где предстал перед папой Юлием III и был должным образом признан новым патриархом[9], названным папой «патриархом Мосула и Ассирии»[10]. Этот титул спустя столетия (в 1828 г.[8]) был изменён на «патриарха халдеев»[10].

Османская империя захватила Северную Месопотамию у Сефевидского Ирана в начале XVI века. Мосул был завоёван султаном Сулейманом Великолепным в 1538 году[11]. Одним из первых заметных действий османов в отношении ассирийцев был арест, пытки и убийство раскольника Сулаку в 1555 году, спровоцированные Шемоном VII. Епископы, рукоположённые при Шемоне, избрали себе преемника, Абдишо IV Марона, который был признан папой Пием IV в 1562 году[12]. Когда Шемон VII умер, его оставшиеся последователи отказались признать власть Абдишо IV и вместо этого признали новым патриархом Элию VI, племянника Шемона VII[9]. Разделение Церкви Востока привело к тому, что каждая ветвь стала искать более тесных отношений с другими христианскими конфессиями, в ущерб другой ветви[9]. Халдейская католическая церковь начала переговоры с Римской католической церковью в 1552/1553 г., но достигла полноты общения только в 1830 году[4]. Её отношения с другими католическими церквями несколько раз ухудшались, особенно когда в 1600 г. в этой церкви также было введено наследственное престолонаследие, что привело к временному разрыву общения с Римом. Элия VIII из Ассирийской церкви Востока в это время попытался воспользоваться падением своего соперника, чтобы самому установить более тесные отношения с Римом[13].

Религиозный раскол в ассирийской общине был одним из самых больших препятствий в её современной истории. В Османской империи население было организовано в различные этнорелигиозные группы, называемые миллетами, со своей собственной автономией и сводом законов. В то время как некоторые другие группы, например армяне, были объединены в единый миллет, несмотря на внутренние религиозные различия, османы разделили группы Süryani (православные сирийцы) и Keldani (халдеи) на два разных миллета путём официального признания халдеев в 1831 году. Последователи Ассирийской церкви Востока никогда не были официально признаны как отдельная группа, вместо этого они были помещены в армянский миллет, формально находящийся под властью Католикоса всех армян. Однако армянская церковь редко вмешивалась в их дела[14]. Века османского владычества над ассирийцами до XIX века были в основном мирными[15][16][17]; пока религиозные и этнические меньшинства платили налоги и признавали политическое господство османских султанов, они были в основном свободны управлять своими делами, не только религиозно и культурно, но также юридически и экономически[15]. Несмотря на зверства, которые совершала всё более националистическая турецкая распадающаяся Османская империя в XIX и XX веках, первые века османского правления предоставляли возможности для культурного расцвета и политического влияния[18]. С конца XV века ассирийская литературная деятельность вновь возросла, причём большая её часть была связана с копированием более ранних текстов в целях сохранения[19].

Борьба, преследования и геноцид (1843—1919)[править]

Колониализм западных держав во второй половине XIX века привёл к тому, что ассирийский народ оказался между могущественными колонизаторами, с одной стороны, и местными националистами и религиозными фанатиками — с другой. Колонизация ассирийской родины османскими, британскими и различными местными властями привела к нескольким резням и депортациям, особенно в период Первой мировой войны[20]. Наиболее частыми и масштабными были преследования со стороны Османской империи и различных курдских групп[Прим. 2]. В 1843 и 1846 годах ассирийцы из Хаккари подверглись резне со стороны курдского эмира Бохтана и Хаккари Бедира Хан Бега и региональных османских сил. Более 10 000 человек были убиты и тысячи взяты в плен[22]. Тысячи ассирийцев были также убиты во время Хамидийской резни (1894—1897 гг.) и Аданской резни (1909 г.), которые в остальном были направлены в основном против армян[23]. Во время резни в Диярберкире в 1895 г. было убито около 25 000 ассирийцев[24]. Тысячелетнее существование в качестве этнического меньшинства в сочетании с многочисленными гонениями в Средние века и ранний период Нового времени сократили численность ассирийцев с 20 миллионов в древние времена[3] до всего лишь 500—600 тысяч человек в начале XX века[25].

Несмотря на страдания ассирийского народа, конец XIX и начало XX века стали временем, когда произошли значительные события в ассирийской культуре: первая ассирийская газета Zahrirē d-Bahra («Лучи света») начала выходить в Урмии в 1848 году при содействии американских миссионеров[20], а первая ассирийская политическая партия, Ассирийская социалистическая партия, была основана в 1917 году[26]. Ассирийская социалистическая партия активно выступала за независимость ассирийцев; один из её основателей, Фрейдун Атурая, опубликовал в 1917 году Урмийский манифест Объединённой свободной Ассирии, который призывал к созданию свободной и единой Ассирии, имеющей экономические связи с Россией и простирающейся от Тур-Абдина и Нусайбина (древний Нисибис) до Урмии и Хаккари[27]. Из-за его ассирийской националистической организации власти Советского Союза арестовали Атурайю в 1924 году, а в 1926 году он был убит. Сегодня многие ассирийцы считают его национальным героем и мучеником[28].

В ходе геноцида ассирийцев 1910-х годов (в основном 1915 года), который был частью серии геноцидов, навязанных распавшейся Османской империей своим христианским меньшинствам (наряду с геноцидом армян и греков), возможно, до 250 000 ассирийцев были убиты, а тысячи других были насильно обращены в ислам[20]. Среди наиболее печально известных массовых убийств — резня и зверства по отношению к армянам и ассирийцам в вилайете Диярбекир под надзором местного губернатора Мехмеда Решида[25]. 10 июня 1915 года 400 заключённых, включая нескольких церковных лидеров, прошли в цепях по Диярбакыру, организованные Решидом, и сопровождались жестокими избиениями, пытками и унижениями. Многие ассирийские женщины свидетельствовали, что их насиловали или подвергали иному сексуальному насилию[29]. 2 июля 600 ассирийцев были убиты за стенами города[30].

Ассирийцы Урмии в Иране называют это время Raqa raqa («Бегство»), поскольку 30 000 мужчин, женщин и детей бежали из своих домов в Урмии и Хаккари, преодолев до 600 километров до лагеря беженцев в Баакубе, близ Багдада. Почти треть беженцев погибли по дороге, убитые бандитами или из-за воздействия стихии. Большая часть ассирийского населения в районе Тур-Абдин бежала через хребет Изла на равнины вокруг Нусайбина, где многие поселились в городе Камышлы на севере Сирии[20], который впоследствии стал городом, основанным в 1926 году[20][31]. Геноцид привёл к безвозвратной потере доверия не только к турецкому правительству, но и к курдскому народу, который участвовал в зверствах[17]. Несколько курдских племён нападали на караваны ассирийских беженцев и расправлялись с ними[30]. 1 июля 1915 года деревня Телль-Эрмен со значительным ассирийским населением была захвачена курдскими племенами. Местные ассирийцы пытались укрыться в церкви, но безуспешно. Жертвы, независимо от возраста и пола, обезглавливались, зарубались до смерти, подвергались повешению и четвертованию. После этого курдские женщины вошли в церковь и зарезали всех оставшихся в живых. От тел избавлялись, сжигая их или бросая в колодцы[32].

В результате этих расправ возникло движение за независимость ассирийцев. Пытаясь защитить свой народ, Шимун XIX Беньямин, патриарх Церкви Востока, обратился за помощью к союзникам по Первой мировой войне и попросил помощи у Российской империи[20]. Под духовным руководством Шимуна ассирийцы взялись за оружие против османского правительства и перешли на сторону англичан в войне в качестве ассирийских добровольцев[33]. Шимун был убит 3 марта 1918 года курдским вождём Симко Шикаком под флагом перемирия[20]. Убийство Шимуна не положило конец ассирийским силам обороны, которые затем перешли под командование Ага-Петроса, получившего от французов звание генерала. Петрос руководил ассирийскими войсками в течение двух лет и мечтал вернуть покинутые христианские деревни и основать ассирийское государство. Несмотря на его харизму и преданность делу, конфликт Петроса с патриархальной семьёй и интриги французов и англичан в регионе помешали ему стать признанным национальным лидером, и в итоге он был сослан англичанами во Францию, где и умер в 1932 году[34].

Среди других важных фигур движения за независимость были военачальники, сражавшиеся с османами и курдами, такие как Рафаэль Хан и Малик Хошаба, а также философы и писатели, такие как Ашур Юсиф, автор периодического издания «Murshid Athiriyon» («Ассирийский путеводитель»), и Каша Баба Нвия-д-Вазирабад, основатель независимого ассирийского издания «Kokhva» («Звезда»). Юсиф был повешен османами вместе с другими представителями интеллигенции в 1915 году. В Иране пресса газеты «Захрире д-Бахра», которая непрерывно издавалась с 1848 года, была уничтожена в 1918 году[20]. Многие ассирийцы полностью покинули Ближний Восток, большое количество эмигрировало в Соединённые Штаты и Южную Америку. В ассирийской диаспоре были созданы первые серьёзные ассирийские ассоциации и организации, в том числе Taw Mim Semkath (Ассоциация ассирийских национальных школ), основанная в г. Стирлинг, Нью-Джерси, в 1899 году. Этой организации удалось открыть ассирийскую школу в Адане в 1919 году, чтобы заботиться о сиротах геноцида, хотя в 1921 году она была вынуждена закрыться и переехала в Бейрут в Ливане[35].

Дальнейшие призывы к автономии (1919—1957)[править]

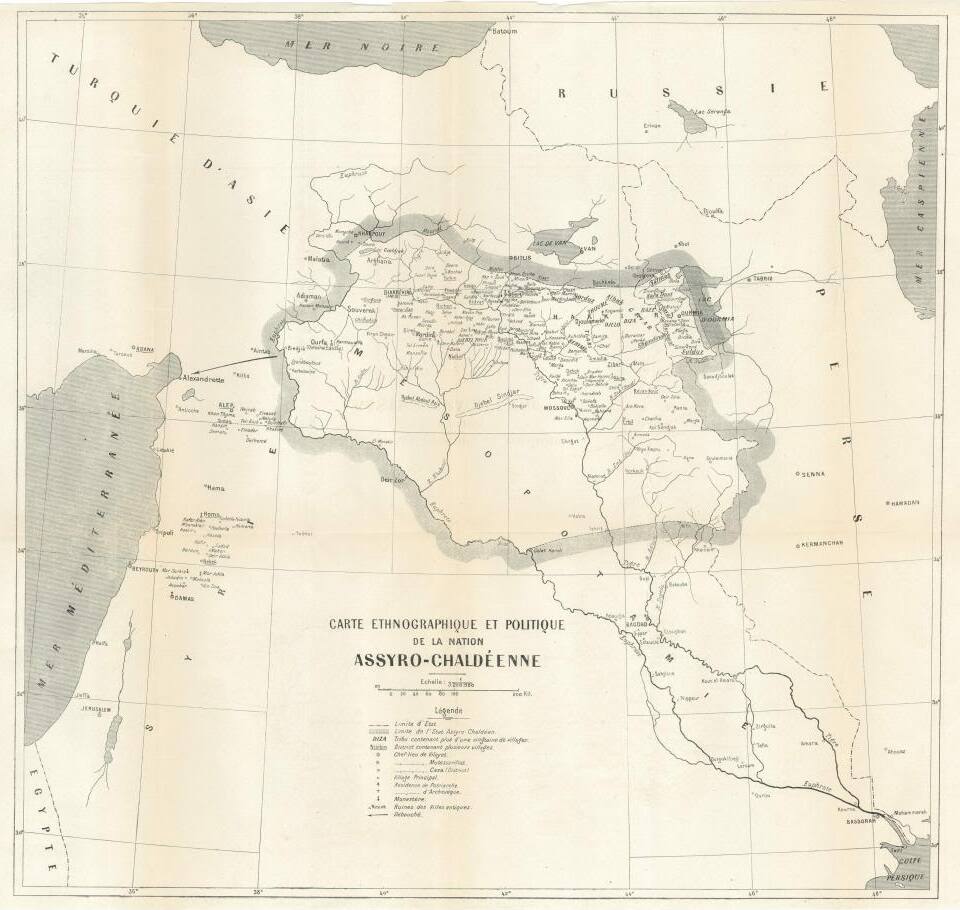

С распадом Османской империи и династии Каджаров в Иране и возникновением на их месте новых национальных государств многие меньшинства Ближнего Востока начали отстаивать свои права на самоопределение и суверенитет, в том числе и ассирийцы. На Парижской мирной конференции в 1919 году, после Первой мировой войны, беспрецедентное собрание четырёх ассирийских групп — из Ирана и Кавказа, Ирака, США и Сирии — представило манифест и выступило за создание независимого ассирийского государства[36]. Это собрание особенно примечательно тем, что все группы, даже те, которые в других случаях идентифицируют себя как халдеи и сирийцы, собрались вместе, чтобы выступить единым фронтом в качестве потомков «древней ассирийской нации» — термин, использованный Игнатием Ефремом I из Сирийской православной церкви[37]. Манифест, позже опубликованный под названием «Требования ассирийцев, представленные Парижской мирной конференции 1919 года», определял ассирийский народ как состоящий из «несториан», халдеев, сирийцев, маронитов, персидских ассирийцев, русских ассирийцев и «ассирийцев-мусульман» (группа, в которую делегация включала езидов и шикаков)[36]. Из-за противодействия Великобритании[36], несмотря на то, что многие британские чиновники ранее обещали ассирийским добровольцам поддержку в создании ассирийского государства[38], ассирийцы остались за рамками договоров о разделе Османской империи, лишь вскользь упомянув о необходимости «защиты ассиро-халдеев и других этнических и религиозных меньшинств в регионе»[37]. Хотя их усилия мало что дали в геополитическом плане, делегация обеспечила развитие новых линий связи между иными соперничающими группами, давно разделёнными религией и политическими границами[36].

После установления британского и французского колониального правления на старых землях Османской империи в Сирии и Ираке многие ассирийцы были завербованы британцами в качестве солдат в местные колониальные ополчения, что, возможно, стало причиной более поздних антиассирийских настроений в регионе. Британцы также зачислили в свои отряды арабов и курдов. В 1921 году Фейсал I получил подмандатный Ирак в качестве короля[35]. Под британским мандатом численность ассирийцев в Северной Месопотамии вновь значительно возросла[37]. Хотя иракские власти часто не допускали их к официальной военной и политической службе, среди ассирийцев было много видных политически активных деятелей.

Пётр Васили, ассириец, родившийся в Грузии, стал отцом коммунизма в Ираке как наставник Юсефа Салмьана Юсефа, также ассирийца, который служил первым секретарём Иракской коммунистической партии[39]. Иракская коммунистическая партия исторически была популярна среди ассирийцев благодаря своей оппозиции иракскому правительству[40]. Призывы ассирийцев к независимости и автономии продолжались на протяжении всего XX века. В 1932 году патриарх Шимун XXI Ишая и другие видные ассирийцы направили петицию в Великобританию и Лигу Наций с требованием признать ассирийцев как народ, постоянно проживающий в Ираке, а не только как религиозное меньшинство, и добиваться дальнейшей ассирийской автономии[41][42]. Всего через год после того, как Ирак стал полностью независимым от Великобритании, военные и местные племена в августе 1933 года устроили резню в Сумайиле, жертвой которой стали ассирийские деревни. По оценкам ассирийцев, число жертв достигло 3 000 человек[39]. 7 августа, когда произошло наибольшее кровопролитие, до сих пор отмечается как «День ассирийских мучеников»[43].

После резни в Симеле Лига Наций в 1935 году предложила создать ассирийское поселение, однако ничего не получилось[41]. В 1945 году Шимун XXI подал Национальную петицию ассирийцев в недавно созданную Организацию Объединённых Наций, призывая к созданию ассирийского государства. Однако три года спустя, в 1948 году, Шимун XXI призвал ассирийский народ примириться с иракскими властями и жить как «лояльные граждане»[44], надеясь, что ассирийцы в конечном итоге смогут добиться автономии, а не прямой независимости[45]. Именно после резни в Сумайиле и предыдущих зверств, совершённых против ассирийского народа, отдельные ассирийские церковные общины (сирийцы и халдеи) начали по-настоящему отстаивать свою самостоятельность; хотя они и не были отдельными этническими группами в обычном смысле слова, различия в обычаях и религиозных верованиях к этому моменту стали ощутимыми. Это развитие, вероятно, совпало с основанием светской Ассирийской демократической организации в Сирии в 1957 году[26].

Комментарии[править]

Примечания[править]

- ↑ Бирчанская Людмила Альбертовна Ассирийцы: история с продолжением // Вестник Евразии. — 1999. — № 1—2.

- ↑ Михайлов С. С. Ассирийцы в исторической памяти жителей городов Центральной России // История повседневности. — 2018. — № 1 (6).

- ↑ 3,0 3,1 Parpola, 2004, с. 22

- ↑ 4,0 4,1 Donabed, 2019, с. 118

- ↑ Akopian, 2017, с. 424

- ↑ 6,0 6,1 Akopian, 2017, с. 410

- ↑ Petrosian, 2006, с. 143–144

- ↑ 8,0 8,1 Salem, 2020

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Clines, 2021, с. 58

- ↑ 10,0 10,1 10,2 Filoni, 2017, с. 35

- ↑ Rothman, 2015

- ↑ Filoni, 2017, с. 36

- ↑ Clines, 2021, с. 59

- ↑ Akopian, 2017, с. 385

- ↑ 15,0 15,1 Murre-van den Berg, 2021, с. 27–28

- ↑ Yapp, 1988, с. 139

- ↑ 17,0 17,1 Mack, 2017, From the Millet to the Sword

- ↑ Murre-van den Berg, 2021, с. 27

- ↑ Murre-van den Berg, 2021, с. 29

- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 Donabed, 2019, с. 119

- ↑ Petrosian, 2006, с. 118–120

- ↑ Gaunt, 2006, с. 32

- ↑ Gaunt, Atto, с. 240

- ↑ O'Mahony, 2006, с. 512

- ↑ 25,0 25,1 Gaunt, Atto, с. 10

- ↑ 26,0 26,1 Donabed, 2019, с. 122

- ↑ Donabed, 2015, Chapter 2

- ↑ Becker, 2015, с. 328

- ↑ Gaunt, Atto, с. 11

- ↑ 30,0 30,1 Üngör, 2017, с. 38

- ↑ White, 2011, с. 104

- ↑ Üngör, 2017, с. 38–39

- ↑ Gaunt, Atto, с. 9

- ↑ Akopian, 2017, с. 404

- ↑ 35,0 35,1 Donabed, 2019, с. 120

- ↑ 36,0 36,1 36,2 36,3 Donabed, 2019, с. 119–120

- ↑ 37,0 37,1 37,2 Akopian, 2017, с. 405

- ↑ Petrosian, 2006, с. 127

- ↑ 39,0 39,1 Donabed, 2019, с. 121

- ↑ Petrosian, 2006, с. 122

- ↑ 41,0 41,1 Hanoosh, 2019, с. 271

- ↑ Akopian, 2017, с. 405–406

- ↑ Akopian, 2017, с. 406

- ↑ Joseph, 2000, с. 235

- ↑ Akopian, 2017, с. 408

Литература[править]

- Бирчанская Людмила Альбертовна Ассирийцы: история с продолжением // Вестник Евразии. — 1999. — № 1—2.

- Мочалов Михаил Юрьевич К вопросу о количестве полевых сражений с участием древних ассирийцев // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. — 2013. — № 30.

- Михайлов С. С. Ассирийцы в исторической памяти жителей городов Центральной России // История повседневности. — 2018. — № 1 (6).

- Ahmed Sami Said Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal. — Berlin: Walter de Gruyter, 2018. — ISBN 978-3111033587.

- Akopian Arman Introduction to Aramean and Syriac Studies. — Piscataway: Gorgias Press, 2017. — ISBN 978-1463238933.

- Beaulieu Paul-Alain A History of Babylon, 2200 BC - AD 75. — Pondicherry: Wiley, 2018. — ISBN 978-1405188999.

- Becker Adam H. Revival and Awakening: American Evangelical Missionaries in Iran and the Origins of Assyrian Nationalism. — Chicago: University of Chicago Press, 2015. — ISBN 978-0226145280.

- Beihammer Alexander D. Christian Views of Islam in Early Seljuq Anatolia: Perceptions and Reactions // Islam and Christianity in Medieval Anatolia. — Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2015. — ISBN 978-1472448637.

- Benjamen Alda Assyrians in Modern Iraq: Negotiating Political and Cultural Space. — Cambridge: Cambridge University Press, 2022. — ISBN 978-1108838795.

- Bertman Stephen Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. — New York: Oxford University Press, 2003. — ISBN 978-0195183641.

- Biggs, Robert D. (2005). «My Career in Assyriology and Near Eastern Archaeology». Journal of Assyrian Academic Studies 19: 1–23.

- Breasted James Henry The Conquest of Civilization. — New York: Harper & Brothers Publishers.

- Cameron Hamish Making Mesopotamia: Geography and Empire in a Romano-Iranian Borderland. — Leiden: BRILL, 2019. — ISBN 978-9004388628.

- Chavalas Mark Genealogical History as "Charter": A Study of Old Babylonian Period Historiography and the Old Testament // Faith, Tradition, and History: Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context. — Winona Lake: Eisenbrauns, 1994. — ISBN 0-931464-82-X.

- Chen Fei Study on the Synchronistic King List from Ashur. — Leiden: BRILL, 2020. — ISBN 978-9004430914.

- Clines Robert John Pope as Arbiter: The Place of Early Modern Rome in the Pan-Mediterranean Ecumenical Visions of Eastern Rite Christians // A Companion to Religious Minorities in Early Modern Rome. — Leiden: BRILL, 2021. — ISBN 978-9004393783.

- Cogan, Mordechai (2017). «Restoring the Empire». Israel Exploration Journal 67 (2): 151–167.

- Davenport, T. L. (2016), «Situation and Organisation: The Empire Building of Tiglath-Pileser III (745-728 BC)», University of Sydney, <https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/15464/2016_Tracy_Davenport_thesis.pdf?sequence=2>

- Donabed Sargon George Reforging a Forgotten History: Iraq and the Assyrians in the Twentieth Century. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. — ISBN 978-0748686025.

- Donabed Sargon George Persistent Perseverance: A Trajectory of Assyrian History in the Modern Age // Routledge Handbook of Minorities in the Middle East. — London, 2019. — ISBN 978-1138649040.

- van Driel G. The Cult of Aššur. — Assen: Koninklije Van Gorcum, 1969.

- Drower, Margaret Stephana; Gray, Eric William & Sherwin-White, Susan Mary (2012), "Osroëne", Osroëne (4 ed.), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-954556-8, <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-9780199545568-e-4620?rskey=tBMgE4&result=2>

- Düring Bleda S. The Imperialisation of Assyria: An Archaeological Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — ISBN 978-1108478748.

- Elayi Josette Sargon II, King of Assyria. — SBL Press, 2017. — ISBN 978-1628371772.

- Er Saliba The Syriac Orthodox Church // T&T Clark Handbook of the Early Church. — London: Bloomsbury, 2022. — ISBN 978-0567680389.

- Fales Frederick Mario The Two Dynasties of Assyria // From Source to History: Studies on Ancient Near Eastern Worlds and Beyond. — Münster: Ugarit Verlag, 2014. — ISBN 978-3868351019.

- Filoni Fernando The Church in Iraq. — Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2017. — ISBN 978-0813229652.

- Foster Benjamin R. The Age of Agade: Inventing Empire in Ancient Mesopotamia. — Oxford: Routledge, 2016. — ISBN 978-1315686561.

- A Companion to Assyria. — Hoboken: Wiley Blackwell, 2017. — ISBN 978-1118325247.

- Frahm, Eckart (2017a). Introduction. In Frahm (2017).

- Frahm, Eckart (2017b). «The Neo-Assyrian Period (ca. 1000—609 BCE)». In Frahm (2017).

- Galter Hannes D. Looking down the Tigris: the interrelations between Assyria and Babylonia // The Babylonian World. — London: Routledge, 2007. — ISBN 978-0-415-35346-5.

- Garfinkle Steven J. The Assyrians: A New Look at an Ancient Power // Current Issues and the Study of the Ancient Near East. — Claremont: Regina Books, 2007. — ISBN 978-1930053465.

- Gaunt David Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian relations in Eastern Anatolia during World War I. — Gorgias Press, 2006. — ISBN 978-1593333010.

- Gaunt David, Atto Naures Let Them Not Return: Sayfo – The Genocide Against the Assyrian, Syriac, and Chaldean Christians in the Ottoman Empire. — New York: Berghahn, 2017. — ISBN 978-1785334986.

- Gerster Georg The Past from Above: Aerial Photographs of Archaeological Sites. — Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005. — ISBN 978-0892368174.

- van Ginkel Jan J. The Perception and Presentation of the Arab Conquest in Syriac Historiography: How did the Changing Social Position of the Syriac Orthodox Community Influence the Account of their Historiographers? // The Encounter of Eastern Christianity With Early Islam. — Leiden: BRILL, 2006. — ISBN 90-04-14938-4.

- Grayson A. Kirk Assyrian Royal Inscriptions: From the beginning to Ashur-resha-ishi I. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1972. — ISBN 9783447013826.

- Grayson A. Kirk Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC: II (858–745 BC). — Toronto: University of Toronto Press, 2002. — ISBN 0-8020-0886-0.

- Hanoosh Yasmeen The Chaldeans: Politics and Identity in Iraq and the American Diaspora. — London: I.B. Tauris, 2019. — ISBN 978-1788313698.

- Harper Prudence O., Klengel-Brandt Evelyn Assyrian Origins: Discoveries at Ashur on the Tigris: Antiquities in the Vorderasiatisches Museum, Berlin. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1995. — ISBN 0-87099-743-2.

- Hauser, Stefan R. «Post-Imperial Assyria». In Frahm (2017).

- Jacobsen Douglas The World's Christians: Who They Are, Where They Are, and How They Got There. — Hoboken: Wiley Blackwell, 2021. — ISBN 978-1119626107.

- Joseph John The Modern Assyrians of the Middle East: Encounters with Western Christian Missions, Archaeologists, and Colonial Power. — Leiden: BRILL, 2000. — ISBN 90-04-11641-9.

- Jackson Cailah Islamic Manuscripts of Late Medieval Rum, 1270s-1370s: Production, Patronage and the Arts of the Book. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. — ISBN 978-1474451505.

- Jakob, Stefan. «The Middle Assyrian Period (14th to 11th Century BCE)». In Frahm (2017).

- Jupp James Australian People: An Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — ISBN 0-521-80789-1.

- Jursa, Michael (2007). «Die Söhne Kudurrus und die Herkunft der neubabylonischen Dynastie» (German). Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 101 (1): 125–136. DOI:10.3917/assy.101.0125.

- Kalimi Isaac, Richardson Seth Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography: An Introduction // Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography. — Leiden: Brill Publishers, 2014. — ISBN 978-9004265615.

- Kertai, David (2020). «Libbali-sharrat in the Garden: An Assyrian Queen Holding Court». Source: Notes in the History of Art 39 (4): 209–218. DOI:10.1086/709188.

- Lambert, W. G. (1983). «The God Aššur». Iraq 45 (1): 82–86. DOI:10.2307/4200181.

- Lendering, Jona The Assyrian King List. Livius (2006). Проверено 29 мая 2021.

- Levine, Louis D. (1982). «Sennacherib's Southern Front: 704-689 B.C.». Journal of Cuneiform Studies 34 (1/2): 28–58. DOI:10.2307/1359991.

- Lewy Hildegard Assyria c. 2600–1816 BC // The Cambridge Ancient History: Volume I Part 2: Early History of the Middle East. — 3rd. — Cambridge: Cambridge University Press, 1971. — ISBN 0-521-07791-5.

- Liverani Mario The Ancient Near East: History, Society and Economy. — Oxford: Routledge, 2014. — ISBN 978-0415679053.

- Luckenbill Daniel David The Annals of Sennacherib. — Chicago: University of Chicago Press, 1924.

- Luukko, Mikko; Van Buylaere, Greta. «Languages and Writing Systems in Assyria». In Frahm (2017).

- Mack Jennifer The Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017. — ISBN 978-1452955018.

- Mallowan Max E. L. The Early Dynastic Period in Mesopotamia // The Cambridge Ancient History: Volume I Part 2: Early History of the Middle East. — 3rd. — Cambridge: Cambridge University Press, 1971. — ISBN 0-521-07791-5.

- Marciak Michał Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between East and West. — Leiden: BRILL, 2017. — ISBN 978-9004350700.

- Mark, Joshua J. Ashurbanipal. World History Encyclopedia (2009). Проверено 28 ноября 2019.

- Maul, Stefan M. «Assyrian Religion». In Frahm (2017).

- Minov Sergey Memory and Identity in the Syriac Cave of Treasures: Rewriting the Bible in Sasanian Iran. — Leiden: BRILL, 2020. — ISBN 978-9004445505.

- Murre-van den Berg Heleen Syriac literature and Muslim-Christian relations under the Ottomans, 16th-19th centuries // Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 18. The Ottoman Empire (1800-1914). — Leiden: BRILL, 2021. — ISBN 978-9004448094.

- Na'aman, Nadav (1991). «Chronology and History in the Late Assyrian Empire (631—619 B.C.)». Zeitschrift für Assyriologie 81 (1–2): 243–267. DOI:10.1515/zava.1991.81.1-2.243.

- Novák Mirko Assyrians and Arameans: Modes of Cohabitation and Acculuration at Guzana (Tell Halaf) // Assyria to Iberia: Art and Culture in the Iron Age. — New York: Metropolitan Museum of Art, 2016. — ISBN 978-1588396068.

- O'Mahony Anthony Syriac Christianity in the Modern Middle East // The Cambridge History of Christianity: Volume 5: Eastern Christianity. — Cambridge: Cambridge University Press, 2006. — ISBN 978-0521811132.

- Odisho Edward Y. The Sound System of Modern Assyrian (Neo-Aramaic). — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988. — ISBN 3-447-02744-4.

- Parker, Bradley J. (2011). «The Construction and Performance of Kingship in the Neo-Assyrian Empire». Journal of Anthropological Research 67 (3): 357–386. DOI:10.3998/jar.0521004.0067.303. ISSN 0091-7710.

- Parker K. Scott Peter I de Lusignan, the crusade of 1365, and the Oriental Christians of Cyprus and the Mamluk Sultanate // Medieval Cyprus: a Place of Cultural Encounter. — Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2015. — ISBN 978-3830933601.

- Parpola, Simo (1999). «Assyrians after Assyria». Journal of Assyrian Academic Studies 13 (2).

- Parpola, Simo (2004). «National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times». Journal of Assyrian Academic Studies 18 (2): 5–22.

- Payne Richard Avoiding Ethnicity: Uses of the Ancient Past in Late Sasanian Northern Mesopotamia // Visions of Community in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100. — Farnham: Ashgate Publishing, 2012. — ISBN 978-1409427094.

- Petrosian, Vahram (2006). «Assyrians in Iraq». Iran and the Caucasus 10 (1): 138. DOI:10.1163/157338406777979322.

- Phillips Charles The Ancient World in Minutes. — London: Quercus, 2018. — ISBN 978-1635061093.

- Radner, Karen (2003). «The Trials of Esarhaddon: The Conspiracy of 670 BC». ISIMU: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad 6: 165–183.

- Radner, Karen Royal marriage alliances and noble hostages. Assyrian empire builders (2013). Проверено 26 ноября 2019.

- Radner Karen Ancient Assyria: A Very Short Introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2015. — ISBN 978-0-19-871590-0.

- Radner, Karen (2019). «Last Emperor or Crown Prince Forever? Aššur-uballiṭ II of Assyria according to Archival Sources». State Archives of Assyria Studies 28: 135–142.

- Reade, J. E. (2001). «Assyrian King-Lists, the Royal Tombs of Ur, and Indus Origins». Journal of Near Eastern Studies 60 (1): 1–29. DOI:10.1086/468883.

- Robinson Chase F. Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transformation of Northern Mesopotamia. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — ISBN 0-521-78115-9.

- Rothman E. Nathalie Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul. — Cornell University Press. — ISBN 978-0801463129.

- Roux Georges Ancient Iraq. — Penguin Books, 1992. — ISBN 978-0140125238.

- Saggs Henry W. F. The Might That Was Assyria. — London: Sidgwick & Jackson, 1984. — ISBN 9780312035112.

- Salem, Chris. A Name Chaldeans Forgot: Assyria, Medium (декабрь 2020 года).

- Sankey Margaret D. Women and War in the 21st Century: A Country-by-Country Guide. — Santa Barbara: ABC-CLIO. — ISBN 978-1440857669.

- Schippmann, K. (2012), "Parthian Assur", Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 8, pp. 816–817, <https://www.iranicaonline.org/articles/assyria-iii>

- Sourdel, D. (2010), "Irbil", in Bearman, P.; Bianquis, Th. & Bosworth, C.E. et al., «Encyclopaedia of Islam» (second ed.), Brill Online, OCLC 624382576

- Travis Hannibal Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan. — Durham: Carolina Academic Press, 2010. — ISBN 978-1594604362.

- Üngör Uğur Ümit How Armenian was the 1915 Genocide? // Let Them Not Return: Sayfo – The Genocide Against the Assyrian, Syriac, and Chaldean Christians in the Ottoman Empire. — New York: Berghahn, 2017. — ISBN 978-1785334986.

- Van De Mieroop Marc A History of the Ancient Near East. — 3rd. — Oxford: Wiley Blackwell.

- Veenhof Klaas R., Eidem Jesper Mesopotamia: The Old Assyrian Period. — Göttingen: Academic Press Fribourg, 2008. — ISBN 978-3727816239.

- Veenhof, Klaas R. «The Old Assyrian Period (20th-18th century BCE)». In Frahm (2017).

- Vindheim Jan Bojer Kurdistan stiger fram. — Oslo: Kolofon Forlag. — ISBN 978-8230014943.

- Waters Matt Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire 550–330 BCE. — Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — ISBN 978-1107009608.

- Watt John W. The Aristotelian Tradition in Syriac. — London: Routledge, 2019. — ISBN 978-1138334663.

- Wilmshurst David The Church of the East in the ʿAbbasid Era // The Syriac World. — London: Routledge, 2018. — ISBN 978-1315708195.

- White Benjamin Thomas Emergence of Minorities in the Middle East: The Politics of Community in French Mandate Syria. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. — ISBN 978-0748641871.

- Widengren, G. (1986), "Āsōristān", Encyclopaedia Iranica, vol. II/8, pp. 785–786, <https://iranicaonline.org/articles/asoristan>

- Wood Philip Historiography in the Syriac-Speaking World, 300–1000 // The Syriac World. — London: Routledge, 2018. — ISBN 978-1315708195.

- Yamada, Shiego. «The Transition Period (17th to 15th century BCE)». In Frahm (2017).

- Yapp Malcolm The Making of the Modern Near East 1792–1923. — London: Routledge, 1988. — ISBN 978-0582493803.

- Zawadzki, Stefan (1994). «The Revolt of 746 B.C and the Coming of Tiglath-pileser III to the Throne». State Archives of Assyria Bulletin 8: 53–54.

↑ | |

|---|---|

| Периоды | |

| Власть | |

| Археологические памятники | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Ассирийцы в Новое время», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «Прим.» не найдено соответствующего тега <references group="Прим."/>