Чувства

Чу́вства (англ. sentiments) — в философии и этике — одна из форм проявления отношения человека к предметам и явлениям действительности наряду с разумом и волей, иногда чувства как форму отношения противопоставляют интеллекту[1][2][3]; в психологии — высшая форма эмоционального отношения человека к предметам и явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью, внеситуативностью, обобщённостью и соответствием потребностям и ценностям, сформированным в его личностном развитии[4][5].

Чувства как подкласс психических процессов и состояний, имеющих в своей основе органическую аффективно-эмоциональную чувствительность, изучаются наряду с аффектом, настроением и эмоциями. Собственно чувства подразделяются на предметные (моральные, эстетические, интеллектуальные, праксические) и обобщённые или мировоззренческие чувства (чувство комического, трагического)[6][7][8].

Чувства («аффективно-когнитивные структуры»[9]) как сложные целостные образования иногда противопоставляют эмоциям (базовым, дискретным эмоциям) как простым элементарным переживаниям, хотя в науке существует традиция, в которой чувства и эмоции отождествляются[10][11][12].

Чувства: история развития концепта[править]

Житейско-бытовое представление о чувствах включает в себя значения чувства как органа чувств («шестое чувство»), как ощущения («чувство боли», «чувство голода»), как сознания («прийти в чувства»), как самооценки («чувство собственной важности») и как убеждений или мировоззрения («чувства верующих»)[7]. Чувства необходимо отличать от чувственного опыта, чувственности, то есть ощущений, между понятиями которых имеется этимологическое родство. Русское слово «чувство», вероятно, заимствовано из старославянского языка и происходит от основы «чути» — «слышать, ощущать»[13]. Подобная же связь чувств и ощущений обнаруживается при этимологическом анализе английского слова «sentiments», происходящего от слова «ощущение» или «смысл» (англ. sense)[14][15]. Так, отождествление чувств и ощущений обнаруживается в высказывании мыслителя эпохи Возрождения Джордано Бруно о процессе познания: «Чувство поднимается к воображению, воображение к разуму, разум к интеллекту, интеллект к мысли»[16][17].

Чувства в философии[править]

В философии душа, начиная с Платона, членилась на рациональную, эмоционально-гневливую и похотливую части, которые располагались в голове, груди и брюшной области организма человека. Подобное разделение психики на разум, чувства и волю сохранялось в философии на протяжении средних веков и Нового времени и обнаруживается даже у кёнигсбергского мыслителя эпохи Просвещения — Иммануила Канта. Хотя в XVI—XVII веках ряд философов и эстетиков отказались от подобного тривиального членения психики, перейдя к двучленному делению психического на интеллектуальные и аффективные процессы[18].

Противопоставление чувств и рассудка достигло своего апогея в эпоху сентиментализма и романтизма, для которых было свойственно изменение взглядов на взаимоотношения между разумом и эмоциями. Чувства и эмоции индивидуальности признавались самобытной, первичной и истинной творческой частью бытия, в то время как рассудок полагался неким социальным ограничением «живых» и «бьющих ключом» эмоциональных переживаний[19].

Для философии Нового времени характерен поиск определённого количества страстей, из которых бы объяснялось всё многообразие человеческих чувств. Так, Рене Декарт выделял шесть базовых эмоций: радость, печаль, любовь, ненависть, удивление и желание[20]. Бенедикт Спиноза полагал, что аффекты — это состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию и потому существует три аффекта — радость (удовольствие), печаль (неудовольствие) и желание — и каждый предмет может являться причиной вышеназванных аффектов, увеличивая их многообразие[21].

Чувства в психологии[править]

Одним из первых психологов, начавшим экспериментально изучать эмоциональные переживания и придавшим им первостепенное значение, являлся Вильгельм Вундт. Немецкий психолог полагал, что «элементами» сознания являются элементарные переживания и ощущения, из которых, как из «кирпичиков», складываются сложные психические образования. Множество всевозможных чувств образуют единое непрерывное пространство с тремя измерениями (удовольствие — неудовольствие, возбуждение — успокоение, напряжение — разрешение)[21]. Чувства у Вильгельма Вундта выступали родовым понятием по отношению ко всем эмоциональным процессам и состояниям. Вероятно, из-за этого американский психолог Эдвард Титченер критиковал модель Вильгельма Вундта, в концепции которого наблюдается смешение понятий «чувства» и «элементарные переживания»[4][22].

Вильгельм Вундт выделял особый класс «аффектов» — относительно автономных от внешних воздействий эмоциональных явлений. Аффекты как совокупность элементарных чувств трансформируются в чувства второго порядка, которые взаимодействуя порождают чувства третьего порядка и так далее. В результате этого на основе множества элементарных чувств выстраивается иерархическая пирамида, на вершине которой находится «цельное» чувство, отражающее целостность ситуации. Причём человеком осознаются только высшие уровни этой иерархии чувств и, как отмечал Вильгельм Вундт, язык не располагает достаточным количеством терминов для обозначения всеx эмоциональных явлений[4][22][23].

О многообразии эмоций и чувств писали и другие психологи, например, один из авторов периферической концепции эмоций — Уильям Джеймс. Сам Уильям Джеймс в начале XX века отмечал факт того, что направление в психологии по изучению эмоций и чувств представляет собой массив описательной литературы и «начиная от Декарта и до наших дней, представляет самый скучный отдел психологии»[24]. Русский психолог Николай Николаевич Ланге накануне Первой мировой войны также заявлял о слабой разработанности проблемы чувств в психологии[25]:

Чувство занимает в психологии место Сандрильоны, нелюбимой, гонимой и вечно обобранной в пользу старших сестёр – «ума» и «воли». Ему приходится обыкновенно ютиться на задворках психологической науки, тогда как воля, а особенно ум (познание) занимают все парадные комнаты. Если собрать все научные исследования о чувствах, то получится список столь бедный, что его далеко превзойдет литература любого вопроса из области познавательных процессов, даже очень мелкого… Причин этой общей «нелюбви» много. Здесь, вероятно, играет некоторую роль и общий характер современной культуры, по преимуществу технической и внешней, и то, что рассуждения старых психологов отталкивают нас своей риторичностью и морализациями, и то, что эта область вообще трудно поддаётся точным и научным методам исследования и, наконец, то, что для психолога, как и учёного вообще, область ума и познания обыкновенно ближе и доступнее, чем область эмоций. Может быть, дело было бы иначе, если бы в разработке психологической науки женщины приняли большее участие, чем доныне.— Николай Николаевич ЛангеПсихология

Чувства как результат интеграции n-го количества базовых эмоций[править]

Исследованием чувств занимался французский психолог Теодюль Рибо, который выделял три базовых эмоции: страх, гнев и привязанность. Стоит отметить, что основатель бихевиоризма — Джон Уотсон тоже выделял всего три врождённых эмоции (страх, гнев и любовь)[21]. По мнению французского психолога существуют сквозные универсальные чувствования — удовольствие и страдание. Эти эмоции и универсальные чувствования являются общими для животных и человека, но есть чувства, присущие лишь человеку с его личностью, с его социальным Я. Первым здесь считается себялюбие, являющееся источником гордости и тщеславия, которые развиваются вместе с социальными чувствами: стыдом, чувством вины, честью и чувством достоинства. Помимо этого Теодюль Рибо выделял сложные чувства: религиозное, моральное, интеллектуальное и эстетическое. У французского психолога в данном контексте обнаруживается противоположный концепции Вильгельма Вундта подход, согласно которому чувства являются видовым понятием по отношению к понятию «эмоции»[26]. Помимо этого, Теодюль Рибо известен тем, что ввёл в употребление термин «ангедония», который обозначает неспособность испытывать удовольствие, потерю чувств радости и наслаждения[7][27].

Англо-американский психолог Уильям Мак-Даугалл постарался обозначить чёткую границу между понятиями «эмоция» и «чувство». Эмоции, с его точки зрения, представляют собой субъективное выражение целенаправленных инстинктивных устремлений человека, а чувства как производные эмоций возникают в результате столкновения активности индивида с реальными или предвосхищаемыми препятствиями, затруднениями, достижениями[28]. У человека, по мнению Уильяма Мак-Даугалла, имеются двенадцать видов инстинкта, каждому из которых соответствует специфическая эмоция, которые могут суммироваться в сложные чувства[29].

Тенденция по выявлению основных эмоций, из которых, как из «кирпичиков», складываются чувства, находила и находит своих продолжателей как в XX, так и в XXI веке. Так, американский психолог Кэролл Изард полагал, что базовых эмоций ровно десять (гнев, презрение, отвращение, горе-страдание, страх, вина, интерес, радость, стыд, удивление)[9]. Популярный психолог Пол Экман выделял семь базовых эмоций (радость, печаль, удивление, гнев, страх, презрение, отвращение[30]. Другой американский психолог Роберт Плутчик выделял, в свою очередь, восемь базовых эмоций, которые подразделял на четыре пары: радость (воспроизведение) — уныние (лишение), гнев (разрушение) — страх (защита), одобрение (принятие) — отвращение (отвержение), ожидание (исследование) — удивление (ориентация). Причём на основе этих восьми базовых эмоций и их различий в интенсивности американским исследователем выделялось 28 парных комбинаций и 56 тройных, что в совокупности давало спектр из 84 чувств[7].

Чувства как результат обобщения эмоций[править]

Эмоция, с точки зрения авторов периферической теории эмоций (Уильям Джеймс, Карл Ланге) — это осознание происходящей в организме физиологической реакции[22]. Физиологи Уолтер Кеннон и Филипп Бард решили опровергнуть периферическую теорию эмоций, заметив, что искусственное висцеральное возбуждение, осуществляемое путём введения адреналина, не вызывает соответствующей эмоциональной реакции. При всём при этом различные эмоциональные реакции происходят на основе одних и тех же висцеральных изменений. Проведя опыты на кошках, которым отделяли чувствительные нервы симпатической части вегетативной нервной системы, Уолтер Кеннон и Филипп Бард разработали центральную (таламическую) теорию эмоций, в соответствии с которой центр эмоций находится в головном мозгу. Этот центр располагается не в коре больших полушарий, а в нижележащих подкорковых структурах (таламус), что обусловливает почти одновременное протекание физиологических реакций и эмоциональных переживаний[7].

Дальнейшие исследования чувств («аффективно-когнитивных структур»[9]) базировались на выявлении момента осмысления, оценивания человеком в той или иной ситуации своих органических переживаний и эмоциональных паттернов[19][23]. Подобное представление о чувствах утвердилось в рамках когнитивной психологии, представители которой обратили внимание на вариативность и зависимость процесса опознания эмоции от ситуации, в которой находится человек. Психологи Стенли Шехтер и Джером Сингер, развивавшие взгляды Уолтера Кеннона, обосновали двухфакторную теорию эмоций, суть которой состоит в том, что эмоции возникают на базе физиологического возбуждения и рациональной оценки данного состояния. Ряд оригинально поставленных экспериментов показали, что знак и качество эмоции зависит от интерпретации ситуации испытуемым, которая включает в себя его прежний опыт и оценку актуальной ситуации[7][19].

Так, в одном эксперименте двум группам подростков предлагали употребить некоторое количество алкоголя. В той группе, в которой участники были извещены о том, что именно они приняли, испытуемые проявляли «пьяное поведение», были в подчёркнуто приподнятом настроении. В группе, участникам которой сообщили, что они принимают новый, неизвестный медикамент, состояние испытуемых было другим: значимо чаще участники исследования жаловались на недомогания[31]. Подобные же результаты были получены при повторении эксперимента советскими психологами, что даёт основания для утверждения о том, что эйфоризирующий эффект действия алкоголя определяется не действием алкоголя, а психологическими проекциями и социально-историческими экспектациями (ожиданиями) от приёма алкоголя[32].

В другом полевом исследовании молодая девушка, представлявшаяся студенткой-психологом, останавливала мужчин на середине моста и просила ответить на несколько вопросов и составить рассказ по одной из картинок Тематического апперцептивного теста. Если первый мост был стационарным, то второй — висячим, переходить через который было, хотя и безопасно, но страшно. В конце беседы девушка давала испытуемым телефон, по которому испытуемые могли позвонить и узнать о результатах исследования. Испытуемые, познакомившиеся с девушкой в тревожной ситуации (на висячем мосту), звонили значительно чаще тех, кого девушка интервьюировала на стационарном мосту. Эти факты объяснялись влиянием эмоционального состояния индивида на стремление к поддержанию «отношения». То есть категоризация возбуждения (страха) от перехода по раскачивающемуся мосту интерпретировалась испытуемыми как чувство возникшей симпатии[33].

Чувства как устойчивое эмоциональное отношение[править]

В рамках советской и российской психологии представление о чувствах отражает общемировую тенденцию противоречивого отношения к их сущности. Существует тенденция отождествления чувств и эмоций и их дифференцирования[8][34], где родовым понятием может быть как понятие «чувства», так и понятие «эмоции»[21][35]. В советской и российской психологии широко распространено подразделение эмоциональных процессов на аффекты, настроение, эмоции и чувства. В исследование эмоциональных явлений внесли свой вклад такие психологи, физиологи, философы и психиатры, как Сергей Леонидович Рубинштейн, Павел Максимович Якобсон, Борис Игнатьевич Додонов, Павел Васильевич Симонов, Георгий Христович Шингаров, Витис Вилюнас, Гершон Бреслав[7][19][23].

В рамках советской философии и психологии чувства понимались как форма выражения эмоционального отношения человека к миру. При этом советские исследователи неоднократно подчёркивали, что чувства определяются взаимоотношениями индивида с миром и представляют собой не субъективное состояние индивида, обособленного от внешнего мира, а выражают отношение индивида к миру, его связь с ним. Появление чувств объяснялось тем, что человек, включаясь в различные эмоционально-насыщенные ситуации, обретает возможности для формирования избирательного отношения к тем или иным предметам. Данное эмоциональное отношение, являясь внеситуативным и устойчивым, представляет собой предметное (конкретный или абстрактный предмет) чувство. Чувства, как образно заметил Сергей Леонидович Рубинштейн, — это «силы притяжения и отталкивания, возникающие между индивидом и явлениями действительности в процессе их взаимодействия»[18].

При этом обобщение эмоционального опыта осуществляется человеком при помощи «алфавита чувств», посредством которого происходит распознавание и осознание переживаний[33][36][37]. На содержание «алфавита чувств» влияет как уровень культурно-исторического развития общества, так и богатство предметной среды и многообразие человеческих отношений, зафиксированных в языковой форме[38]. Зависимость многообразия эмоций и чувств человека от уровня культурно-исторического развития находит выражение в том, что чувства человека в конкретно-исторический период «производятся» искусством (литература, кино, живопись, музыка, танец) и средствами массовой информации (телевидение, радио)[39][40].

Процесс формирования чувств описывается метафорой, взятой психологом Алексеем Николаевичем Леонтьевым, из книги «О любви» Стендаля. Формирование чувства аналогично процессу кристаллизации предмета, помещённого в насыщенный соляной раствор. В этом кристаллизующемся растворе находятся разные компоненты, которые включаются в процесс кристаллизации. Введение сухой веточки в подобный раствор приводит к тому, что кристаллы соли в течение некоторого промежутка времени покрывают эту веточку, и она преображается. То есть формирование предметного чувства происходит благодаря наличию ряда эмоциогенных ситуаций, подобных солевому раствору. Предмет, идея или человек могут стать тем «объектом», на котором конденсируются эмоции, и который возбуждает в человеке предметное чувство, содержащее в себе в снятом виде историю взаимодействия[41].

Чувства в XXI веке[править]

Конец XX — начало XXI веков были ознаменованы «легализацией» чувств и эмоций как положительных, так и негативных. Утверждается, с одной стороны, право на переживание чувств, с другой стороны, выдвигается требование «экологичного» их выражения. Данная тенденция именуется «эмоционализацией» и «психологизацией» культуры, при которой испытывать чувства и демонстрировать их становится некой обязанностью. Чувства выражаются в соответствии с общей логикой глобального психотерапевтического дискурса, культуры саморазвития и самопомощи. В основе этих представлений лежит модель саморегулируемого неолиберального субъекта — страдающего, уязвимого, но стремящегося к самореализации и перманентному комфорту, который часто теперь именуется «счастьем»[42].

Чувства в этом терапевтическом нарративе в большей мере походят на некие эмоциональные «диагнозы»: «я не в ресурсе», «ты меня обесцениваешь», «токсичная подруга», «у меня выгорание», «вкрашилась», «стрессую». Рациональное отходит на задний план, становится фоном, где в качестве фигуры выступают эмоции, претендующие на то, чтобы быть истиной нового мира. Эмоциональные состояния становятся предметом непрерывной рефлексии, что как будто бы должно их сделать более дисциплинированными и рационально управляемыми. «Эмпатия» — термин, введённый ещё Теодором Липпсом в XIX веке, и «эмоциональный интеллект» начинают выступать в качестве универсальных способностей, необходимых каждому человеку. Происходит расширение «алфавита чувств», в котором в результате глобализации появляются новые термины, описывающие специфические эмоциональные состояния[42][43]:

- крисализм — чувство защищённости и покоя, которое испытываешь в тёплом и сухом доме, когда за стенами бушует непогода;

- либеросис — желание меньше переживать по различным поводам, стремление вернуться в детство или «стать ребёнком», когда все проблемы кажутся простыми и решаемыми;

- мерехлюндия — плохое настроение, хандра;

- опия — чувство, возникающее, когда обмениваешься пристальным взглядом с кем-то;

- эллипсизм — чувство печали, когда человек вдруг понимает, что не увидит будущего;

- энуэмент — горькое чувство, когда человек хочет вернуться в прошлое, чтобы рассказать себе молодому о будущем и приободрить его.

Чувства: существенные признаки, классификация, развитие[править]

Специфика чувств и их классификация[править]

Чувства, как и эмоции, формируются на основе органической чувствительности (преимущественно интероцептивной, отчасти проприоцептивной), но к ней не сводятся. Взаимоотношение чувств и его сенсорной основы — аффективно-висцеральной чувствительности — аналогично взаимоотношению восприятия и ощущений. Но в отличие от восприятия, дающего образ предмета или явления предметного мира, чувства и эмоции отражают через состояние организма значимость отношения к чему-то внешнему[8]. В отличие от аффектов и эмоций, отражающих временную или условную ценность предметов и побуждающих к решению частных задач, чувства направлены на явления, имеющие постоянное мотивационное значение, и отвечают за общую (внеситуативную) направленность деятельности и поведения человека. При этом только став предметом устойчивых чувств, эти явления и предметы становятся реальными побудителями поведения[44].

Демонстрируя человеку предметы, отвечающие его потребностям, и побуждая к деятельности по их удовлетворению, чувства, наряду с интересом, представляют собой конкретно-субъективную форму существования потребностей. Но чувства, как отмечал советский психолог Сергей Леонидович Рубинштейн, не определимы соотношением с изолированно взятыми потребностями, а обусловлены отношением личности в целом[45]. Видимо, поэтому самая распространённая классификация чувств выделяет отдельные их подвиды[46][45][47][48][49]:

- эстетические чувства — чувства, которые испытывает человек при восприятии явлений действительности под углом зрения эстетического начала, чувства прекрасного, как категории выработанной искусством (понимание красоты, чувство стиля, чувство гармонии, восхищение, отвращение),

- нравственные чувства — чувства, которые испытывает человек при восприятии явлений действительности под углом зрения нравственного начала, отправляясь от категорий морали, выработанных обществом (чувство долга, чувство справедливости, честь, возмущение, негодование),

- интеллектуальные чувства — чувства, связанные с познанием (любопытство, любознательность, чувство сомнения),

- практические чувства — чувства, связанные с трудом (чувство успеха, достижение, чувство ответственности),

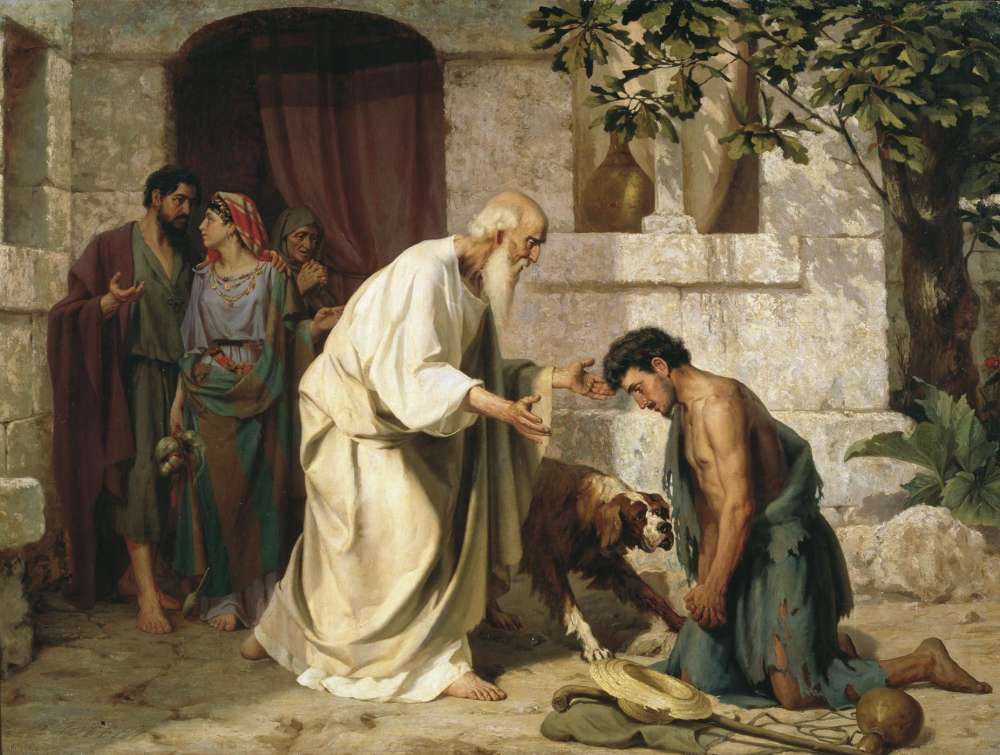

- религиозные чувства — эмоциональное отношение верующих или преломление эстетических, нравственных и познавательных чувств сквозь идею сверхъестественного (дух, святые, чудотворная икона), сакрального, то есть чувства, которые направлены на Бога либо на мистический опыт, оказывающих влияние на жизнь и посмертное существование верующего (чувство греховности, страх перед грядущим наказанием, покаяние, харитативность, как помощь и доброе обращение к единоверцам),

- родительские чувства — чувства, реализующиеся в детско-родительских отношениях (забота о ребёнке, чуткость и отзывчивость, понимание).

Чувства во всём их многообразии необходимо отличать от специфических психологических образований: чувства неполноценности и чувства взрослости. Чувство неполноценности, как термин индивидуал-психологии Альфреда Адлера, представляет собой идею о том, что ребёнок в возрасте до 5 лет из-за неразвитости своих телесных органов испытывает вымышленное или реальное чувство неполноценности. На основе конфликта между этим чувством и «врождённым социальным чувством» возникают механизмы компенсации, определяющие дальнейшее развитие жизни человека[50]. Чувство взрослости есть важная характеристика подросткового возраста, которая проявляется в субъективном переживании подростка стать самостоятельным[51].

Развитие чувств[править]

В онтогенезе чувства появляются позже, чем эмоции, так как чувства возникают как результат обобщения эмоционального опыта[52]. Причём обобщение эмоционального опыта осуществляется при помощи «алфавита чувств», посредством которого происходит распознавание и осознание переживаний[33][37]. То есть чувства человека составляют органическую часть культуры эпохи («неорганическое тело человека»), содержащей в себе образцы и эталоны эмоциональных переживаний. Чувства человека историчны и изменяются в зависимости от социальных условий и их предмет и знак может различаться в той или иной культуре. Формирование чувств является важнейшим условием развития человека и продуктом его воспитания[4][53].

При всём при этом формирование чувств в рамках конкретной общественной формации зависит от степени усвоения индивидом культуры и места, которое он занимает в системе совместно-разделённой деятельности. Так, российский философ Сергей Николаевич Мареев отмечает, что «чувства барина отличаются от чувств мужика. И едва ли кто-то станет спорить с тем, что мужик любит свою жену не так, как любит барин свою барыню. И дело, очевидно, не в физиологии, а в различии объективных условий жизни. Странно выглядел бы мужик, который, как Манилов у Гоголя, говорил своей жене: „Душенька, позволь положить тебе в ротик этот кусочек…“»[37].

Чувства у человека носят внеситуативный характер, поэтому по степени обобщённости чувства также делят на конкретные, обобщённые и абстрактные[52]. Поэтому чувство, как устойчивое эмоциональное отношение к некоторому предмету (конкретному или абстрактному), может не совпадать с эмоциональной реакцией на него в конкретной ситуации[1][4]. Подобные ситуативные эмоции уточняют содержание чувств в отношении к предмету в сложившихся условиях, побуждая к определённым действиям и способствуя развитию вызываемой чувствами деятельности. Например, любимый человек может в определённой ситуации вызывать преходящую эмоцию неудовольствия или даже гнева, то есть чувство любви матери может не совпадать с её ситуативным эмоциональным негодованием по поводу загрязнённой одежды её маленького сына, вернувшегося с прогулки, либо тревогой, порождаемой его длительным отсутствием. Подобное противоречие может обнаруживаться и на более высоком уровне обобщения чувств: любовь к Родине может сочетаться с антипатией к мерам правительства в определённый исторический период или неприязнью к политическому режиму, установившемуся в стране, примером чего может быть стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия»[7][54].

Сформировавшиеся чувства, возникая как результат обобщения ситуативных эмоций посредством «алфавита чувств», становятся ведущими образованиями эмоциональной сферы человека и начинают, в свою очередь, определять динамику и содержание ситуативных эмоций. Чувства основываются на выходящих за пределы сознания отношениях личности к миру, которые могут быть осознаны с различной мерой полноты и адекватности. Бессознательное или неосознаваемое чувство — это чувство, в котором переживание не соотнесено или соотнесено неадекватно с предметом объективного мира. Наиболее ярким примером сложности осмысления зарождающегося чувства является зарождение чувства любви[8][55]. Чувства, получившие исключительную силу и подчинившие себе другие побуждения, называются страстями[4].

В ходе развития человека чувства организуются в иерархическую систему, где содержание ведущих, доминирующих чувств выражает собой мировоззренческую направленность личности человека[39]. Среди обобщённых чувств Сергей Леонидович Рубинштейн выделял такие чувства, как чувство юмора, чувство возвышенного, трагического и комического. Данные чувства могут выступать как частные состояния, приуроченные к определённому случаю, но преимущественно выражают мировоззренческие установки личности. Чувство комического позволяет обнаружить несостоятельность, несоответствие действующего лица и ситуации, в которой совершается этой действие. Чувство юмора позволяет выделить неявные связи и отношения между сильными сторонами и недостатками объекта, сохраняя преобладание положительных моментов над отрицательными. Чувство юмора может превращаться в иронию, а затем в сарказм по мере противопоставления положительного и негативного, идеала и действительности, возвышенного и смешного и превосходства человека над предметом иронии, где пределом является цинизм. Трагическое чувство рождается из осознания фактической взаимосвязи и взаимозависимости добра и зла, при котором остро переживается их принципиальная несовместимость[8].

Высший трагизм заключается в осознании того, что в сложном противоречивом ходе жизни добро и зло переплетаются, так что путь к добру слишком часто неизбежно проходит через зло и осуществление благой цели в силу внешней логики событий и условий ситуации влечёт за собой прискорбные последствия. Трагическое чувство рождается из осознания этой фактической взаимосвязи и взаимозависимости добра и зла … из трагического чувства рождается особое восприятие героического — чувство трагического героя, который, остро чувствуя роковую силу зла, борется за благо и, борясь за правое дело, чувствует себя вынужденным неумолимой логикой события иногда идти к добру через зло.— Сергей Леонидович РубинштейнОсновы общей психологии

Литература[править]

- Буре Р. С., Година Г. Н., Шатова А. Д. и другие Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников : книга для воспитателя детского сада / Под редакцией А. М. Виноградовой. — Москва: Просвещение, 1989. — 96 с. — ISBN 5-09-000730-6.

- Гаврилова Т. П. О воспитании нравственных чувств. — Москва: Знание, 1984. — 90 с.

- Дерябин В. С. Чувства, влечения, эмоции / Под редакцией В. М. Смирнова, А. И. Трохачёва. — Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1974. — 257 с.

- Джонсон М. Л., Джонсон М. Чувства животных и человека / Под редакцией и с предисловием доктора биологических наук Н. П. Наумова. — Москва: Мир, 1966. — 301 с.

- Дружинин В. Е. Психология эмоций, чувств, воли. — Москва: Сфера, 2003. — 94 с. — ISBN 5-89144-343-0.

- Лук А. Н. Эмоции и чувства. — Москва: Знание, 1972. — 79 с.

- Макаренко Ю. А. Мудрость чувства. — Москва: Советская Россия, 1970. — 176 с.

- Макдауголл У. Различение эмоции и чувства // Психология эмоций. Тексты / Под редакцией В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — Москва: Издательство Московского университета, 1984. — 288 с.

- Рибо Т. А. Психология чувств. — Санкт-Петербург: Ф. Павленков, 1898. — 480 с.

- Сложные чувства: разговорник новой реальности : от абьюза до токсичности / П. Аронсон. — Москва: Individuum, 2023. — 245 с. — ISBN 978-5-6046877-1-0.

- Тома Ф. Воспитание чувств. — Санкт-Петербург: Ф. Павленков, 1900. — 245 с.

- Ульева Е. А. Что такое чувства? : развиваем эмоциональный интеллект : для чтения взрослыми детям. — Москва: Clever, 2024. — 33 с. — ISBN 978-5-00211-643-0.

- Шадриков В. Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. — Москва: Логос, 2002. — 156 с. — ISBN 5-94010-159-3.

- Шингаров Г. Х. Эмоции и чувства как формы отражения действительности. — Москва: Наука, 1971. — 223 с.

- Якобсон П. М. Психология сценических чувств актера: Этюд по психологии творчества / Редакция и предисловие В. Голбановского. — Москва: Гослитиздат, (11 типография Мособлполиграфа), 1936. — 212 с.

- Якобсон П. М. Чувства, их развитие и воспитание. — Москва: Знание, 1976. — 64 с.

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Чувства // Философский энциклопедический словарь / Главные редакторы Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и другие. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 839 с.

- ↑ Sentiments // The Oxford companion to philosophy. — Oxford: Oxford University Press, 2005. — 1056 с. — ISBN 0-19-866132-0.

- ↑ Чувства // Словарь по этике / Под редакцией А. А. Гусейнова и И. С. Кона. — Москва: Политиздат, 1989. — С. 399—400. — 447 с. — ISBN 5-250-01027-X.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Вилюнас В. К. Чувства // Общая психология. Словарь / Под редакцией А. В. Петровского. — Москва: ПЕР СЭ, 2005. — 251 с. — ISBN 5-9292-0137-4.

- ↑ Вилюнас В. К. Чувства // Большой психологический словарь / Под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко. — Москва-Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

- ↑ Рибо Т. А. Психология чувств. — Санкт-Петербург: Ф. Павленков, 1898.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. — Санкт-Петербург: Питер, 2001. — ISBN 5-318-00236-6.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — Москва: Питер, 2002. — 720 с. — ISBN 5-314-00016-4.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 Изард К. Э. Психология эмоций. — Санкт-Петербург: Питер, 2006. — 464 с. — ISBN 5-314-00067-9.

- ↑ Джонсон М. Л., Джонсон М. Чувства животных и человека / Под редакцией и с предисловием доктора биологических наук Н. П. Наумова. — Москва: Мир, 1966.

- ↑ Вааль Ф. де Последнее объятие Мамы: чему нас учат эмоции животных. — Москва: Альпина нон-фикшн, 2020. — 441 с. — ISBN 978-5-00139-186-9.

- ↑ Санд И. Компас эмоций: Как разобраться в своих чувствах. — Москва: Альпина Диджитал, 2018. — ISBN 978-5-9614-4988-4.

- ↑ Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Чувство // Краткий этимологический словарь русского языка / Под редакцией С. Г. Бархударова. — Москва: Просвещение, 1975. — С. 496. — 543 с.

- ↑ Origin and history of sentiment. Etymonline. Проверено 13 июля 2025.

- ↑ Origin and history of sense. Etymonline. Проверено 13 июля 2025.

- ↑ Гуревич П. С. Чувства // Современный гуманитарный словарь-справочник. — Москва: Олимп, 1999. — С. 505—506. — 528 с. — ISBN 5-7390-0516-7.

- ↑ Бруно Дж. Рассуждение Ноланца о героическом энтузиазме, написанное для высокознаменитого синьора Филиппа Сиднея. hrampm.org. Проверено 18 июля 2025.

- ↑ 18,0 18,1 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — ISBN 5-318-00720-1.

- ↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 Бреслав Г. М. Психология эмоций. — Москва: Смысл, 2007. — 544 с. — ISBN 978-5-89357-222-3.

- ↑ Декарт Р. Страсти души // Сочинения: в 2 томах. Том 1. — Москва: Мысль, 1989. — С. 481—572. — 654 с.

- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 Шадриков В. Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. — Москва: Логос, 2002. — ISBN 5-94010-159-3.

- ↑ 22,0 22,1 22,2 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Общая редакция О. В. Овчинниковой. — Москва: Прогресс, 1979. — 392 с.

- ↑ 23,0 23,1 23,2 Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. — Москва: Издательство МГУ, 1990. — 288 с. — ISBN 5-211-01031-0.

- ↑ Джемс У. Психология. — Москва: Педагогика, 1991. — 367 с. — ISBN 5-7155-0402-3.

- ↑ Ланге Н. Н. Психология. — Москва: Мир, 1914.

- ↑ Рибо Т. А. Психология чувств: в двух частях. — Киев: Южно-Русскаго Книгоиздательства «Ф. А. Иогансон», 1912.

- ↑ Блейхер В. М., Крук И. В. Ангедония // Толковый словарь психиатрических терминов. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — ISBN 5-87224-067-8.

- ↑ Макдауголл У. Различение эмоции и чувства // Психология эмоций. Тексты / Под редакцией В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — Москва: Издательство Московского университета, 1984.

- ↑ Кондаков И. М. Мак-Даугалл Вильям // История психологии в лицах: персоналии / Редактор-составитель Л. А. Карпенко. — Москва: Per Se, 2005. — С. 288—290. — 783 с. — ISBN 5-9292-0136-6.

- ↑ Экман П. Психология эмоций. — Москва: Питер, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-4461-1742-0.

- ↑ Березанская, Н. Б., Нуркова, В. В. Психология. — Москва: Юрайт, 2003. — ISBN 5-94879-116-5.

- ↑ Братусь Б. С. Аномалии личности. — Москва: Мысль, 1988. — ISBN 5-244-00008-X.

- ↑ 33,0 33,1 33,2 Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. — Москва: Издательство МГУ, 1987. — 175 с.

- ↑ Маклаков А. Г. Эмоции // Общая психология. — Санкт-Петербург: Питер, 2008. — С. 387—430. — ISBN 978-5-272-00062-0.

- ↑ Чувства // Общая психология / Под редакцией А. В. Петровского. — Москва: Просвещение, 1976. — С. 361—388.

- ↑ Запорожец А. В., Неверович Я. З., Кошелева А. Д. и другие Эмоциональное развитие дошкольника : пособие для воспитателей детского сада / Под редакцией А. Д. Кошелевой. — Москва: Просвещение, 1985.

- ↑ 37,0 37,1 37,2 Мареев С. Н. Л. С. Выготский: философия, психология, искусство. — Москва: Академический проект, 2017. — 227 с. — ISBN 978-5-8291-1956-0.

- ↑ Леонтьев Д. А. Эмоции. БРЭ. Проверено 14 июля 2025.

- ↑ 39,0 39,1 Чувства // Военно-психологический словарь-справочник / Под общей редакцией Ю. П. Зинченко. — Москва: ИД Куприянова / Общество психологов силовых структур, 2010. — С. 331—332. — 592 с. — ISBN 978-5-904581-04-6.

- ↑ Выготский Л. С. Психология искусства / Общая редакция В. И. Иванова. — Москва: Искусство, 1968. — 576 с.

- ↑ Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — Москва: Смысл, 2000. — 509 с. — ISBN 5-89357-015-4.

- ↑ 42,0 42,1 Лернер Ю. Предисловие. Новояз чувств: эмоционализация культуры в переводе // Сложные чувства: разговорник новой реальности : от абьюза до токсичности / П. Аронсон. — Москва: Individuum, 2023. — ISBN 978-5-6046877-1-0.

- ↑ Машкевич М. «Чувства, для которых нет слов»: Названия эмоций, которые мы порой испытываем, не можем описать. upl.uz (2025-02-02). Проверено 21 июля 2025.

- ↑ Вилюнас В. К. Чувства // Большой психологический словарь / Под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко. — Москва-Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

- ↑ 45,0 45,1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — Москва: Питер, 2002. — 720 с. — ISBN 5-314-00016-4.

- ↑ Вилюнас В. К. Чувства // Общая психология. Словарь / Под редакцией А. В. Петровского. — Москва: ПЕР СЭ, 2005. — 251 с. — ISBN 5-9292-0137-4.

- ↑ Чувства // Общая психология / Под редакцией А. В. Петровского. — Москва: Просвещение, 1976. — С. 361—388.

- ↑ Чувства религиозные // Атеистический словарь / Под общей редакцией М. П. Новикова. — Москва: Политиздат, 1986. — С. 490. — 512 с.

- ↑ Корниенко Д. С., Радостева А. Г., Харламова Т. М., Силина Е. А. Психология семьи. Основы перинатальной психологии и психологии родительства. — Пермь: ПГНИУ, 2018. — ISBN 978-5-7944-3235-0.

- ↑ Ярошевский М. Г. Индивидуальная психология // Общая психология. Словарь / Под редакцией А. В. Петровского. — Москва: ПЕР СЭ, 2005. — ISBN 5-9292-0137-4.

- ↑ Поливанова К. Н. Подростковый возраст // Психология развития. Словарь / Под редакцией А. Л. Венгера. — Москва: ПЕР СЭ, 2005. — С. 125—126. — 176 с. — ISBN 5-9292-0145-5.

- ↑ 52,0 52,1 Чувство // Словарь практического психолога / Составитель С. Ю. Головин. — Минск: Харвест, 1998. — ISBN 985-433-167-9.

- ↑ Абишев К. А., Абишева А. К. Философия / Под общей редакцией З. К. Шаукеновой. — Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2015. — 520 с. — ISBN 978-601-304-056-1.

- ↑ Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Чувства // Словарь конфликтолога. — Москва: Питер, 2006. — С. 479. — 527 с. — ISBN 5-469-01216-6.

- ↑ Диянова З. В., Щёголева Т. М. Общая психология. Краткий курс. — Иркутск: Издательство ИГУ, 2023. — 272 с. — ISBN 978‐5‐9624‐2210‐7.

Шаблон:Кандидат в хорошие статьи

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Чувства», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|