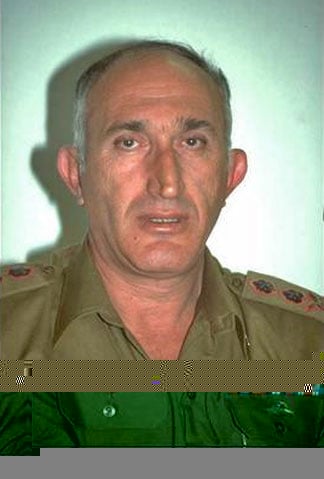

Илья Шеребетович Анисимов

Илья Шеребетович Анисимов

- Место рождения

- Махачкала, Российская империя

- Дата смерти

- 1928

- Место смерти

- Грозный, Советский Союз

Илья Шеребетович Анисимов (Элиягу бен Шербет Нисим-оглы) — российский учёный, автор этнографического исследования о горских евреях, инженер.

Биография[править]

Прохождение[править]

Илья Шеребетович Анисимов родился 29 мая 1862 года в селении Тарки (Махачкала) Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской области.

Его отец Шербет бен Нисим (Шеребет Нисим-оглы или Нисим-оглы) учился в Воложинской иешиве и известен как один из самых образованнейших раввинов своего времени. Нисим-оглы был подданным имама Шамиля (1858−1859) и перешёл в русское подданство под фамилией «Нисим-оглы», то есть «Сын Нисима».

Нисим-оглы после учёбы в Воложинском ешиботе провёл 3 года в Иерусалиме (где в 1884 году издал книгу «Древности горских евреев»), в 1906 году вернулся в Дагестан, стал раввином сначала в Тарки, где открыл еврейское училище, а позже в Темир-Хан-Шуре, куда и училище было переведено.

Тейп Нисима назывался «Ождохохо» («богатыри») — сохранилась легенда, что один из его предков, по имени Соломон, схватив волка, когда тот убегал из овчарни с добычей, ударил его о землю и разорвал пополам.

Образование[править]

Получив благодаря отцу хорошее домашнее образование, Илья Анисимов был принят в сентябре 1882 года сразу в шестой класс правительственной городской школы (реальное училище) в Темир-Хан-Шуре (он обучался на казенный счет, получая стипендию военно-народного правления Кавказского края).

В 1883 году Илья Анисимов поступил в дополнительный класс горского отделения Ставропольской гимназии, где прошел годичный курс обучения. Полученное им по окончании гимназии свидетельство, полученное 16 июня 1884 года, подтверждало, что он имеет право «поступать в высшие специальные училища, подвергаясь только поверочному испытанию…».

В школе Илью назвали Нисим-оглы, но кто-то из учителей записал его просто Нисимов, потом другой прибавил О, наконец заменили начальную букву, и получилось «Анисимов».

Анисимову стоило много труда учиться: родители и родня считали образование излишним да и, по обычаю, хотели рано женить его на девушке, с которой он был помолвлен, когда ему было всего 3 года. Благодаря поддержке со стороны учебного начальства (Анисимов обучался на казённый счёт и получал стипендию военно-народного правления Кавказского края) Анисимову удалось уверить своих родителей, что начальство требует отправки его в гимназию, что подтвердил сопровождавший его чиновник, и они не осмелились противодействовать.

После окончания гимназии, летом 1884 года, Анисимов уехал в Санкт-Петербург вместе со своим двоюродным братом Осипом Зиновьевичем Осиповым, купцом 2-й гильдии.

В 1884 году Анисимов поступил в Императорское Московское техническое училище. В 1891 году он с успехом его закончил.

Научная работа[править]

Ещё в юношеские годы Анисимов познакомился с главным раввином Южного Дагестана — Хазкелем Мушаиловым, который часто бывал в доме Шеребета Нисим-оглы. Именно он и посоветовал Илье заняться этнографическим изучением своего народа, и в например описать свадебные и похоронные обряды горских евреев. Анисимов с энтузиазмом взялся за работу, и в 1881 году в русско-еврейской газете «Рассвет» появился очерк «Кавказские евреи-горцы» (впоследствии в значительно переработанном виде вошедший в монографию о горских евреях).

Следующим шагом на пути этнографической деятельности Анисимова стало знакомство с профессором Московского университета Β.Φ. Миллером. В июне 1883 года, во время путешествия по Кавказу, Миллер посетил слободу Нальчик, где и познакомился с горскими евреями. Во время беседы один из раввинов Нальчика по просьбе Миллера продиктовал ему несколько слов и фраз на татском языке, которые Миллер записал в свой блокнот:

Заинтересованный этим своеобразным иранским наречием, до сих пор не исследованным ни с грамматической, ни с лексической стороны, я искал случая познакомиться с ним более основательно. Такой случай представился мне в Москве, благодаря знакомству с горским евреем, студентом Императорского технического училища И. Ш. Анисимовым, который первый из кавказских единоверцев получил образование в русских учебных заведениях. В течение двух лет я изучал при помощи Анисимова его родной язык и составил очерк грамматики и словарь.

Ознакомившись со статьей Анисимова в «Рассвете»[1], Миллер привлёк Анисимова к активной деятельности в возглавляемом им этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ).

31 октября 1885 года Анисимов выступил с докладом на заседании этнографического отдела ОЛЕАЭ, где привёл собранные им статистические сведения о численности горских евреев, назвал населенные пункты, где они проживали, познакомил присутствующих с религиозными верованиями горских евреев, особо выделив у них элементы язычества.

В марте 1886 года Анисимов был избран членом этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Тогда же он выступил ещё с одним докладом, в котором подробно описал свадебные обряды горских евреев.

По предложению Миллера Московское археологическое общество (МАО) поручило Анисимову совершить поездку на Кавказ для сбора историко-этнографических материалов о горских евреях. Для этой цели Общество выделило 300 рублей. Анисимов посетил 88 городов и аулов Дагестанской и Терской областей, Бакинской и Елизаветпольской губерний.

В Темир-Хан-Шуре Анисимов встретился с главным раввином Южного Дагестана Хазкелем Мушаиловым. Хазкель Мушаилов, собиравшийся в ближайшее время покинуть Дагестан и уехать в Иерусалим, передал Анисимову свои записки на иврите (он долгое время собирал исторические предания о прибытии евреев на Кавказ, о различных периодах этнической истории горских евреев). Ознакомившись с этими ценными материалами, Илья указывал, что «в них было много того, чего нет совсем в моих исторических преданиях» (письмо к Миллеру от 22 июня 1886 года).

Главный раввин Дагестана Яков Ицхаки, с которым Анисимов встретился позже, подарил ему свой экземпляр средневекового рукописного памятника «Дербент-наме»; помимо этого он подарил Анисимову некоторые свои исторические записки, которые тот использовал при написании своей монографии о горских евреях. Ещё в экспедиции, Анисимов перевёл «Дербент-наме» на русский язык; по его мнению, это сочинение могло «в некотором отношении служить путеводной звездой для составления истории горских евреев».

Собранные Анисимовым во время экспедиции исторические, этнографические и статистические сведения послужили материалом для его монографии «Кавказские евреи-горцы», напечатанной на средства Общества естествознания в «Сборнике материалов по этнографии в Москве, в 1888 году. Анисимов посвятил эту книгу Миллеру.

В январе 1905 года Анисимов обратился к Миллеру, как «к горячо любимому учителю», с просьбой помочь осуществить «одно… заветное желание, о котором давно думаю, но до сих пор, будучи занят все время заботой о семье, не мог за него взяться. Книгу я думаю издать вновь в значительно распространенном виде, пользуясь для этого всем тем, что имеется в литературе о горских евреях, в том числе, конечно, поместив в нее множество фотографических иллюстраций из быта горских евреев и новейшие о них статистические данные». Вероятно, Миллер дал положительный ответ на это письмо, и Анисимов стал активно работать над новым вариантом своей монографии «Кавказские евреи-горцы», но довести эту работу до конца ему не довелось.

Переводчик[править]

Анисимов перевёл историческую книгу «Дербенд-наме» (копию списка из дагестанского села Амух) на русский язык.

Творчество[править]

Анисимов также сочинил пьесу «В горах Дагестана».

Карьера[править]

После окончания образования в 1891 году, Анисимову удалось устроиться на службу в Москве, но вскоре он уехал в Темир-Хан-Шуру, и здесь ему довелось в полной мере испытать на себе последствия антиеврейских законов.

Всё же Анисимову удалось получить должность промыслового техника в Балаханах (Бакинской губерния), в одном из отделений Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества барона Ротшильда. Был управляющим Биби-Эйбатским отделом подрядного бурения общества «Вотань» (Баку, Биби-Эйбат).

В 1904 году Анисимов переехал в Грозный, где продолжал работать по специальности инженера-нефтяника.

Анисимов долгое время возглавлял комитет горских евреев города Грозного, который вёл большую культурно-просветительскую работу среди грозненских евреев; в течение нескольких лет он состоял гласным городской думы, а также входил в состав общественного самоуправления, возглавляя городскую нефтяную комиссию.

В 1912−1913 годах нисимов состоял членом Бакинского отделения Общества для распространения просвещения между евреями в России (членом Общества была также его супруга Н. С. Анисимова).

События Гражданской войны вынудили Анисимова уехать из Грозного. Некоторое время он проживает в Кисловодске, где принимает активное участие в создании культурно-просветительского кружка горских евреев, а в начале 1920-х годов ненадолго поселяется в Нальчике.

В 1921 году уехал в Москву.

Умер в 1928 году в Грозном, позднее был перезахоронен его детьми в Москве.

Семья[править]

Был женат на европейской еврейке.

У четы Анисимовых было четверо детей: Леонид, Даниил, Гюльбике и Цицилия. Кроме того, Анисимов имел внебрачного сына Эммануила, который со своей матерью проживал в Махачкале.

Из письма Анисимова к Миллеру от 27 января 1905 гола мы узнаем о том, что старший сын Анисимова — Леонид, девяти лет, учится в старшем приготовительном классе Грозненского реального училища, а младший, восьмилетний Даниил, держал экзамен в младшие приготовительные классы Бакинского реального училища и готовится поступать в старший приготовительный класс; старшая дочь, семилетняя Поль-Бике, «учится немецкому и музыке… Читает по-русски»; младшая, пятилетняя Цецилия, «ещё играет с куклами, а затем довольно бойко говорит по-немецки (раньше держали немку-бонну, а последние два года — немку-гувернантку). Старшие дети также говорят хорошо по-немецки, но читают и пишут порядочно. С французским языком решили подождать, пока не освоятся как следует в немецком».

Гюльбике, дочь Анисимова, была актриса и снималась в «немых» кинофильмах на Московской киностудии.

Его племянник — востоковед, лингвист Нафтали-Цви Александрович Анисимов.

Изучение Анисимова[править]

Личность Анисимова как основоположника современной горско-еврейской литературы привлекла к нему внимание, о нём написаны книги.

Пионерами изучения родословной Анисимова следует считать политика Якова Агарунова и его сына профессора Михаила Агарунова, впервые составившего генеалогическое древо учёного.

В 2002 году состоялось мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения Ильи Анисимова. Особую роль в этом событии сыграла московская община горских евреев и признанные её лидеры Заур и Акиф Гилаловы. По их инициативе было осуществлено первое переиздание широко известной монографии ученого «Кавказские евреи-горцы» под редакцией доктора философских наук С.И. Вайнштейна. Затем по инициативе родственников в израильском городе Нетания состоялась персональная выставка художника Станислава Шпанина, правнука учёного.

В этом же 2002 году усилиями Фриды Юсуфовой вышла в свет пьеса «В горах Дагестана» Анисимова.

Внук Анисимова (сын его дочери Цецилии Ильинишны Анисимовой), Михаил Георгиевич Шпанин (работал в Баку преподавателем истории, начальником сектора во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики), написал о нём книгу «Неизвестное об известном горско-еврейском этнографе И. Ш. Анисимове»[2].

Юрий Исаевич Мурзаханов также написал об Анисимове книгу[3].

18 декабря 2022 года в Общинном центре горских евреев в Москве состоялись историко-этнографические чтения, посвящённые 160-летию Ильи Шеребетовича Анисимова. Приветственные речи и пожелания успехов новому совместному проекту произнесли президент РОО «Объединение горских евреев» Юрий Мардахаевич Юшваев и руководитель фонда СТМЭГИ Давид Эльхананович Мордехаев. Они рассказали о проведенной работе и о своем личном опыте по изучению и сохранению научного наследия Ильи Анисимова, по увековечению памяти о первом горско-еврейском ученом и этнографе. В частности, в Музее горских евреев в Красной Слободе создана отдельная экспозиция и представлены все труды Анисимова. Почетным гостем этого вечера была внучка Ильи Шеребетовича - Маргарита Даниловна Анисимова, писатель и ученая. Фрида Борисовна Юсуфова посетила мероприятие и рассказала о своём знакомстве и общении с потомками Ильи Шеребетовича: Михаилом Шпаниным, Диной Агаруновой, Маргаритой Анисимовой и другими.

Труды[править]

Источники[править]

- ↑ «Рассвет», 1881 г., №№ 18 и 24. — Описание свадебных и похоронных обычаев

- ↑ Неизвестное об известном горско-еврейском этнографе И. Ш. Анисимове

- ↑ Горско-еврейский этнограф Илья Шеребетович Анисимов

Литература[править]

- Анисимов, Илья Шербетович // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.