Еврейская колонизация Палестины в 1869—1914 годах

Еврейская колонизация Палестины в 1878—1914 годах — возрождение еврейских поселений в Эрец-Исраэль с момента возникновения сионизма и до Первой мировой войны. В те времена страна была частью Османской империи[1].

Предыстория[править]

Евреи селились и жили в Эрец-Исраэль и ранее (см. Непрерывное присутствие евреев в Эрец-Исраэль с 70 года до сионизма), попытку колонизации предпринял в своё время Иосиф Наси, однако, появление в XIX веке сионизма и палестинофильства (не в современном смысле этого слова) стало новой и важной вехой на пути воссоздания государства Израиль.

В 1857 году Мозес Монтефиоре и Адольф Кремьё попытались устроить земледельческие колонии для тивериадских и цфатских евреев, но безуспешно.

Точнее, ещё раньше, в 1838 году секретарь Монтефиоре Елезар Ха-Леви, совершил поездку в Палестину, после чего отправился в Египет, где встретился с владетелем Египта Мухаммедом Али, которого попросил дать разрешение на покупку земли на территории Сирии и Палестины для создания еврейских поселений. В плане, предложенном Мухаммеду Али, Монтефиоре оговаривает пункт о создании в Галилее 200 переселенческих еврейских поселений. Для финансирования этого проекта им был создан банк с наличным капиталом один миллион фунтов. Мухаммед Али обещал найти свободные земли в Сирии и Палестине для организации этих поселений. Однако этот проект остался неосуществимым, в том числе потому что не нашлось большого числа желающих переселяться[2].

Ход событий[править]

В 1869 году Alliance Israélite, по настоянию Шарля Неттера, устроил еврейскую земледельческую школу Микве-Исраэль на земле, подаренной султаном возле Яффы.

В 1878 году группа иерусалимских евреев заложила первую современную еврейскую колонию в Эрец-Исраэль — Петах-Тикву.

К 1880 году еврейское население палестинской провинции Османской империи составляло 20—25 тысяч евреев; в то время как общая численность населения Палестины достигала 450 тысяч человек. Около 2/3 всего еврейского населения было сосредоточено в Иерусалиме, где они составляли половину всех жителей. Евреи также жили в городах Цфат, Тверия и Хеврон, Яффа и Хайфа.

Погромы начала 1880-х годов в Российской империи оказали решающее влияние на ход развития идеи колонизации и содействовали воплощению ее в жизнь.

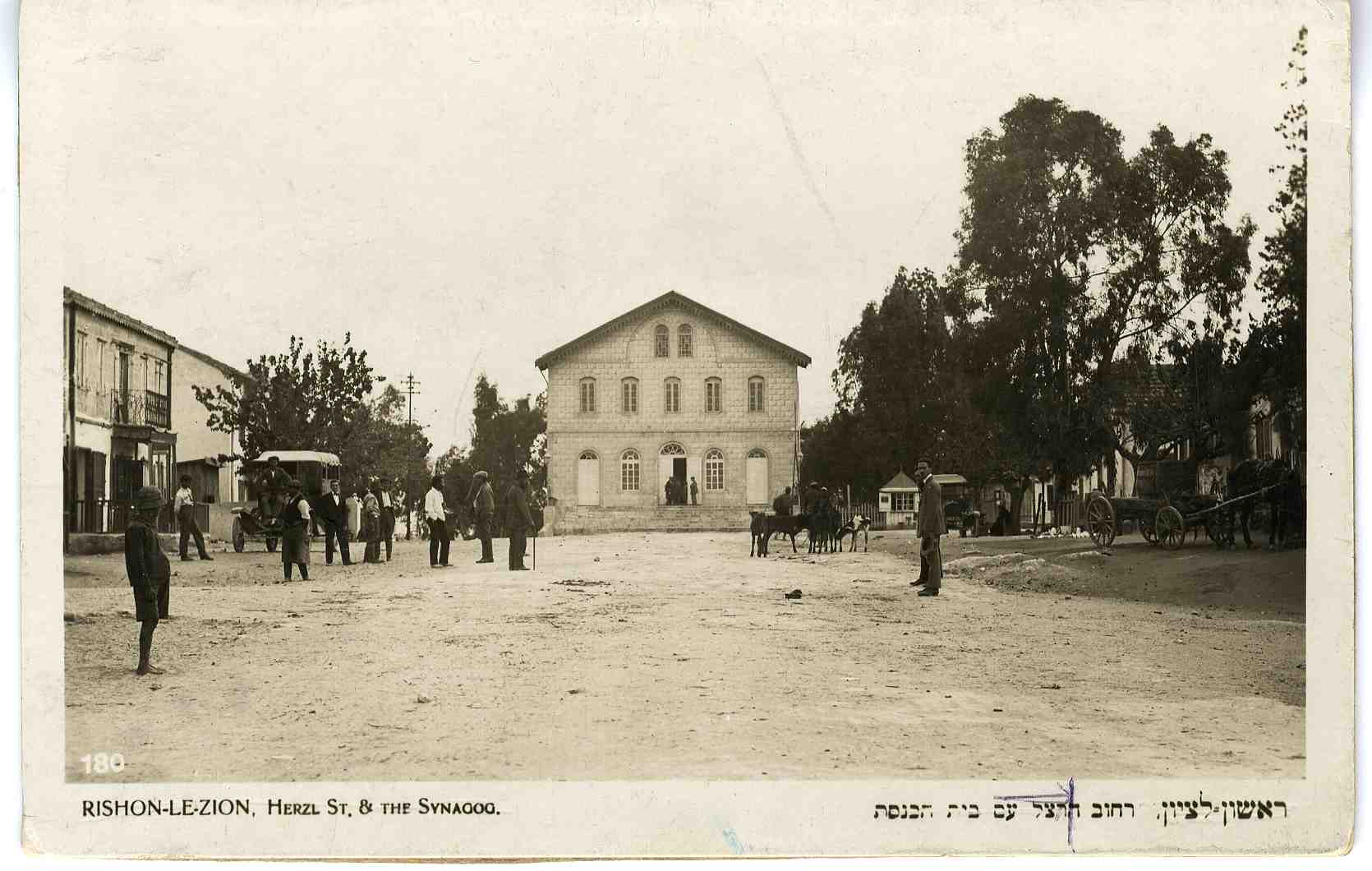

В 1882 году группа еврейских интеллигентов из Одессы и Харькова (последняя носила название «Билу») отправились в Эрец-Исраэль и положили начало еврейским колониям Ришон-ле-Цион и Гедера. В том же году выходцы из Румынии основали Зихрон-Яаков.

Так началась Первая алия (1882—1903), которая насчитывала около 25 тысяч человек и состояла из отдельных лиц и небольших групп, отправившихся в Палестину в основном под влиянием движений Ховевей Цион и Билу. Большинство репатриантов были выходцами из Восточной Европы. Они прибыли преимущественно в 1882—1884 и 1890—1891 годах и основали ряд первых еврейских поселений.

В течение 1883—1884 годов выходцами из Российской мперии были основаны колонии Вади-эль-Ханин, Йесуд-ха-Маала, Экрон и Мишмар ха-Ярден.

Так, например про основание Вади-эль-Ханин — Нес-Ционы сообщается следующее: в 1878 году Реувен Лерер, богатый сельскохозяйственный купец из Одессы встречается с немцем по имени Ресслер, живущим в месте под названием Вади эль-Ханин. Лерер поменялся с немцем земельными участками — отдает ему свои владения в Одессе, а взамен получает угодие — Нахалат Ресслер. В 1882 году Реувен с сыном Моше едут в Эрец-Исраэль. С порта в Яффо они отправляются к Стене Плача в Иерусалиме, а оттуда — во свои новые владения в Вади эль-Ханин. Они построили здесь дом, после чего 16-летний Моше остался сторожить угодия, а Реувен отправился в Одессу за семьей, и вернулся в 1883 году. Его имение получило название "Нахалат Реувен", и стало первым поселением частного человека в ходе первой алии. Сам Реувен был первым, кто посадил в Израиле виноградники Гамбургского муската (черный виноград), и был из первых пчеловодов в Эрец-Исраэль[3].

Первые годы колоний были тяжелы. Закупленная земля оказалась не пригодной для хлебопашества, климатические условия были неблагоприятны. Колонисты обратились за помощью к своим братьям в Европе. Помощь пришла одновременно с двух сторон: 1) под влиянием С. Могилевера и Цаддока-Кана заинтересовался палестинскими колониями барон Эдмонд де Ротшильд; 2) на них обратили внимание приверженцы палестинофильской идеи в России и Германии, сорганизовавшиеся к этому времени в ряд кружков и обществ. Эд. Ротшильд послал колонистам в 1884 году единовременную субсидию в 30 тысяч франков и затем из года в год продолжал выдавать на нужды колоний всё более и более крупные суммы. Однако главное место в субсидировании колоний занял Ротшильд, и к концу 1880-х годов почти все колонии находились на его попечении. Колонисты были поставлены в зависимость от его администраторов, земля их была переписана на имя доверенных лиц барона, и мало-помалу они очутились в положении арендаторов или даже батраков, с той лишь разницей, что, в случае неурожая или каких либо других недохваток в их бюджете, администрация приходила им на помощь ежегодными или даже ежемесячными пособиями. Лишь постепенно, в течение 15—20 лет, колонистам удалось освободиться от административной опеки, а когда заведование Ротшильдовскими колониями перешло к ЕКО, последнее нашло возможным вернуть колонистам их земли и даровать им самоуправление.

В 1890 году издатель Натан Бирнбаум ввёл термин «сионизм».

В 1890-е годы частные лица и различные колонизационные общества основали колонии Гедера, Айн-Зетун, Реховот, Метула, Артуф, Махнаим и Седжера.

Крупную роль в палестинской колонизации с начала 1890-х годах играл Одесский Палестинский Комитет, который явился прямым наследником общества «Мазкерет-Моше» и сосредоточил в себе все начинания русских палестинофилов. Благодаря его содействию основались колонии Хедера и Рехобот, а в последние годы Беэр-Яаков и Эн-Ганим (21 июня 1908 года недалеко от Петах-Тиквы Одесским палестинским обществом основан рабочий посёлок Эйн-Ганим. Одним из пионеров его заселения был одессит Даниэль Глазман вместе сжеой Либой и тремя сыновьями Хаимо, Ильёй и Давидо. Сегодня мошав - один из районов Петах-Тиквы).

С конца 1890-х годов заметное влияние на ход еврейской колонизации оказывает сионистская организации посредством целого ряда учрежденных ей обществ и институтов.

В 1902 году ЕКО основало ряд колоний в Тивериадском округе — Месху, Мельхамию и Иемму. Так, в Мельхамии по данным начало XX века «земли 6.000 дунамов. Занятие — хлебопашество; сделаны также опыты разведения хлопчатника с помощью искусственного орошения. Население — 110 душ. Имеются: школа, библиотека, общество взаимного кредита».

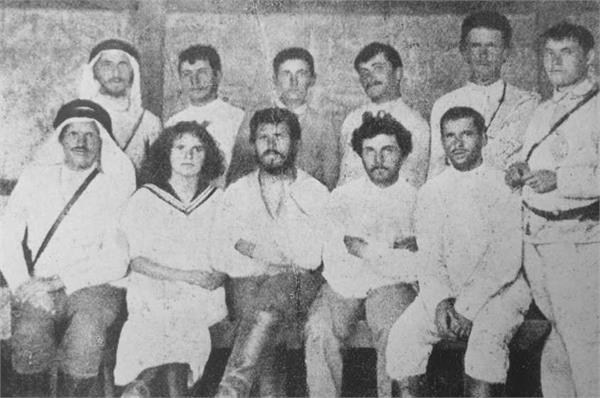

Вторая алия проходила в 1904–1914 годах и состояла в основном из выходцев из Российской империи и Восточной Европы, которые вначале были наемными рабочими в мошавот и в городах. Они основали первые рабочие партии и общества взаимопомощи, принадлежавшие главным образом к движениям поселения квуцот, а также положили начало новому направлению в прессе и литературе на иврите. Эта алия, насчитывавшая более 40 тысяч репатриантов, была прервана 1-й мировой войной.

В 1906 году Арье Вайс основал товарищество Ахузат-Баит для создания нового еврейского поселения.

В 1909 году был основан Тель-Авив.

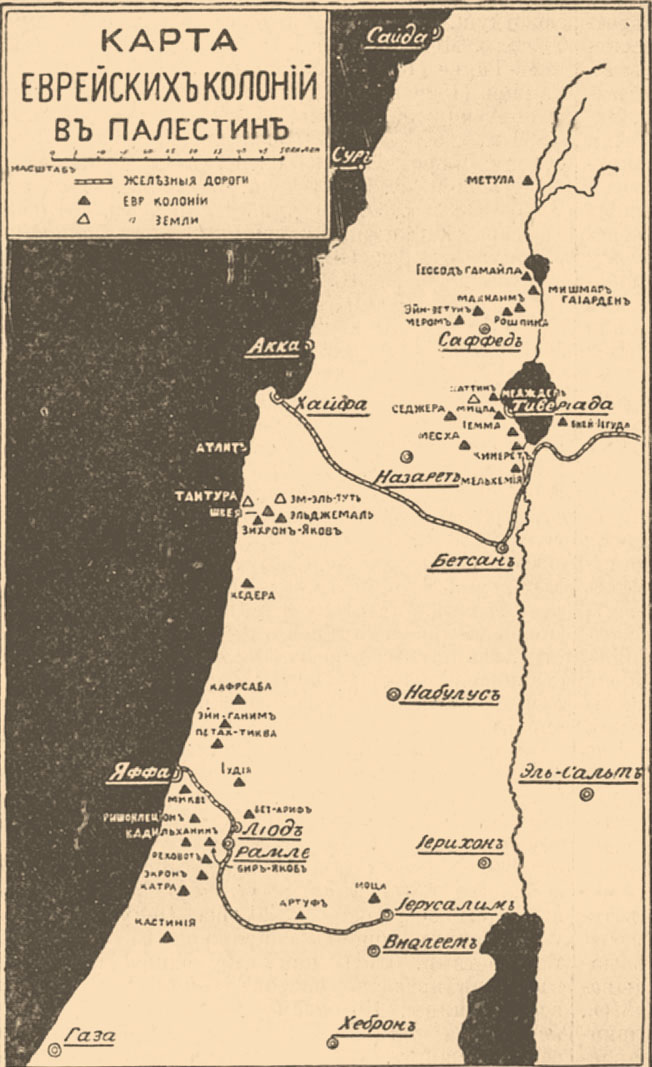

На начало XX века, согласно ЕЭБЭ, «еврейских поселений в Палестине насчитывается 34, которые распределяются по 4 районам: Иудея, Самария, Галилея и Заиорданье. К иудейскому району относятся колонии: Ришон-Лецион (основана в 1882 г., 112.000 дун. земли, 900 чел. населения), Вади-Ханин (1885 г., 3.000 дун., 180 чел.), Рехобот (1890 г., 14.000 дун., 600 чел.), Экрон (1884 г., 10.000 дун., 333 чел.), Гедера (1885 г., 5.000 дун., 135 чел.), Кастиния, или Беер-Тувия (1896 г., 5.623 дун., 135 чел.), Артуф (1896 г., 5.000 дун., 60 чел.), Моца (1894 г., 1.095 дун., 66 чел.), Петах-Тикве (1878 г., 23.465 дун., 1.095 чел.), Эн-Ганим (1908 г., 522 дун., 35 чел.), Хадита, или Бет-Ариф (3.000 дун., 25 чел.), Микве-Израиль (1869 г., 2.600 дун., 80 чел.). К самарийскому району: Кафр-Саби (1892 г., 7.500 дун., 30 ч.), Хедера (1891 г., 38.000 дун., 211 чел.), Зихрон-Якоб (1882 г., 30.000 дун., 1.200 чел.), Атлит, Тактура (1.100 дун.; пустуют). К галилейскому району: Седжера (1899 г., 18.000 дун., 235 чел.), Месха (1902 г., 10.400 дун., 170 чел.), Иемма (1902 г., 20.000 дун., 400 ч.), Мельхамия (1902 г., 6.000 дун., 110 чел.), Бет-Джен (1908 г.; 14.000 дун., 20 чел.), Кинерет (1909 г., 10.000 дун., 60 чел.), Мицпа (1908 г., 3.000 дун., 8 чел.), Лубия (1903 г., 7.500 дун., поселенцев нет), Хитин (1903 г., 2.100 дун., поселенцев нет), Мишмар-Гаиарден (1890 г., 4.400 дун., 107 чел.), Иесод-Гамаала (1883 г., 11.000 дун., 229 чел.), Рош-Пина (1882 г., 32.000 дун., 513 чел.), Айн-Зейтун (1891 г., 5.700 дун., поселенцев нет), Метула (1896 г., 18.000 дун., 300 чел.). К заиорданскому району относятся: Бне-Иегуда (1891 г., 5.500 дун., 80 ч.) и пустующие земли в Хоране и Джолане, пространством около 80.000 дун. Общее количество населения еврейских К. достигает таким образом 8.000 чел., которое составилось из выходцев России, Румынии, Галиции, а также и из горских (кавказских) евреев».

Земля для еврейских колоний приобреталась либо у арабских помещиков (эфенди), либо у общин; лишь в очень редких случаях удавалось купить «джифтлик», то есть участок, составляющий собственность султана. Стоимость земли, достигавшая в 1880-х годах 5 франков за дунам, на момент издания ЕЭБЭ равна 25—30 франкам. Покупка земли у арабских общин была сопряжена с большими трудностями, так как ни один араб не вправе продать участок земли без согласия всей общины. По своему правовому характеру почти вся земля в Палестине представляла собой т.н. «мирия», то есть юридически принадлежала государству и находилась лишь в наследственном пользовании владельцев. На переход этой земли из одних рук в другие требовалось разрешение центрального кадастрового управления в Стамбуле. Согласно турецкому законодательству, иностранцы, в отношении приобретения земли, приравнены к турецким подданным (за исключением подданных Румынии, Черногории и Швейцарии), но фактически продажа земли иностранцам, в особенности иностранным евреям, сильно затруднена; правительство пользуется, в данном случае, кадастровыми учреждениями и не даёт разрешения на продажу. В силу этих затруднений значительная часть земли в еврейских колониях куплена на имя турецких евреев, и только в поземельных книгах, ведущихся в каждой колонии, отмечается имя истинного владельца. Интересы последнего охраняются ещё и тем, что по закону о земской давности земля остается за обрабатывающим ее, если он в течение 10 лет не встречал к этому препятствий со стороны законного собственника.

К концу первого десятилетия еврейской колонизации в Палестине — 8 еврейских колоний в Иудее и 3 в Галилее владели 100 тысячами дунамов обрабатываемой земли; к 1909 году площадь земли достигла 400 тысяч дунамов, причём она распределялась почти поровну между иудейскими и галилейскими колониями. В среднем на каждую семью в колонии приходилось 165 дунамов, а на каждую душу — 36,6 дунама, причём здесь было большое различие между иудейскими и галилейскими колониями. В первых, где почва мало пригодна для хлебопашества и потому главное место отведено интенсивным садовым культурам, подворный надел в 150—160 дунамов является почти максимальным, в последних же, где главное место занимает экстенсивное полеводство, он является минимальным. Колонисты владеют землей на основах частной собственности, и только выгоны и пастбища составляют собственность всей колонии.

Помимо колонистов-собственников было довольно много, особенно в Галилее, колонистов-арендаторов, являющихся в большинстве сыновьями самостоятельных колонистов или же бывшими рабочими. Земля арендовалась или у арабов, или чаще у ЕКО, которое применяло арендную систему, métayeres — уступало землю для обработки за определенную часть урожая и, кроме того, выдает на выплату инвентарь. Систему аренды стал применять и Национальный Фонд на принадлежащих ему возле Тивериадского озера землях.

Основным поземельным налогом было «верго», взимаемое ежегодно с земельных площадей в размере 4/10% с их оценочной стоимости. С продуктов земледелия взимается, кроме того, «ошер» (десятина), равный 12,6%.

Основное занятие еврейских колонистов составляло земледелие в разных его видах. В иудейских колониях предпочитали плантационные культуры, в галилейских — полевые. Основной культурой в иудейских колониях был виноград, под которым было занято в 1909 году около 12.500 дунамов. Общая площадь виноградников затем сильно уменьшилась, так как вследствие невозможности сбыть весь виноград, пришлось вырвать много насаждений. Почти все евреи-виноделы объединялись в один кооператив (Société de Vignerons), который арендовал у ЕКО погреба в Ришоне и Зихроне и хозяйственным способом выделывал вино. Сбытом этого вина занимаются коммандитные общество «Кармел». На втором месте в ряду выращиваемых культур стояли апельсины. Также выращивались оливки, миндаль и рициновое дерево, а также о хлопчатник, табак и тутовое дерево, которым еврейские колонисты стали отводить много места. Основной культурой в галилейских и в некоторых иудейских колониях были хлебные злаки, в основном пшеница, а также сезам, бобы, вика, люцерна и т. д.

Экономическое положение еврейских колонистов на начало XX века было удовлетворительным. Колонисты, освободившись от попечения ЕКО, вели безбедную жизнь, и те из них, которые не вполне ещё выплатили ЕКО стоимость своих участков, имели возможность вносить свои платежи. Доходный и расходный бюджет колонистской семьи равен приблизительно 1000—1200 фр. Но сказывалось отсутствие кредитного дела. Когда колонии находились всецело в руках ротшильдовской администрации, последняя выдавала и необходимый кредит, правда, на весьма нерациональных основах. Но с освобождением колонистов от опеки, вопрос о кредите стал особенно острым. Ипотечный кредит в Палестине было почти невозможен, так как для этого не было в Турции соответствующих кредитных учреждений, и самые земельные законы не благоприятствуют их развитию. Их, однако, заменяли кредит личный благодаря кредитным товариществам на основах круговой поруки (Milwah), открытым Англо-Палестинским банком почти во всех еврейских колониях. В 1904—1911 годах было открыто 22 товарищества, число членов которых достигало в 1909 году — 900.

По причине сравнительно крупной величине наделов (22—30 десятин) и из-за непривычке колонистов к земледельческому труду, приходилось прибегать к помощи наёмных рабочих, которые вербовались всё время среди арабов. Но неудобства такого порядка вещей стали всё сильнее сказываться, и многие колонисты начинают оказывать еврейским рабочим предпочтение, особенно в деле охраны колоний. Земледельческих рабочих насчитывалось на начало XX века в Палестине всего около 400—500; они были объединены в две организации: «Hapoel ha-Zair» (литературный орган — двухнедельник того же названия) и «Poale Zion» (литературный орган-еженедельник «Achdut»).

Санитарное состояние еврейских колоний было относительно хорошим. Если не считать Хедеры и некоторых колоний Верхней Галилеи, расположенных в болотистых местах, то во всех остальных колоний климат вполне благоприятен. Впрочем, и в Хедере, и в Верхней Галилее санитарные условия все улучшаются, особенно с тех пор как начали прибегать для осушения болот к насаждению эвкалиптов; желтая лихорадка почти прекратилась там. Но бичом была малярия и трахома. Смертность в колониях до 1-й мировой войны не превышала 15—25 человек на тысячу жителей, то есть стояла на одном уровне со смертностью во Франции и других странах Европы в то время.

Во многих колониях были устроены мостовые и почти во всех крупнейших — проведены водопроводы. Во многих были библиотеки, гимнастические и певческие общества.

В каждой колонии была создана элементарная школа для детей обоего пола. Колониальные школы (иногда рядом с ними существуют и детские сады) были самым важным культурным приобретением палестинской колонизации, превосходя по постановке преподавания и национально-еврейской своей атмосфере все школы, которые еврейство имеет где-либо в странах диаспоры. В первый период колонизации, под влиянием ротшильдовской администрации, господствующим языком в школах был французский, французская литература и история изучались в большом объёме, и еврейские предметы находились в загоне. Затем положение коренным образом изменилось. На первый план были выдвинуты еврейский язык и еврейские предметы, причём первый был сделан языком преподавания и внутреннего школьного общения. Благодаря этому еврейский язык стал обиходным в среде колонистской молодежи и в значительной степени и среди старшего поколения. Детские сады и элементарные школы внушали молодому поколению любовь к своему народу и стране. Учителя и учительницы колониальных школ были объединены совместно с остальными передовыми еврейскими учителями в Палестине в учительскую организацию («Histadrut ha-Morim»), издающую свой педагогический орган («Ha-Chinuch»), подвергающую экзамену новых учителей и наблюдающую за ходом преподавания в школах. В некоторых колониях были и школы старинного типа — талмуд-торы и прп. В содержании колониальных школ значительное участие принимал Одесский Палестинский Комитет и, отчасти, ЕКО.

Колонии во внутренней своей жизни управлялись вполне самостоятельно. Во главе каждой колонии стоял выборный комитет («ваад»), который вёл поземельные книги, раскладывал общественные расходы и представляет колонии перед турецкой администрацией; он же устанавливал порядок охраны колоний, назначая или нанимая сторожей, надзирал за школой и т. п.

«Ваад» избирался всем самостоятельным мужским населением колоний, причём только в некоторых местах к выборам допускались старейшие рабочие и не землевладельцы. В случае возникновения в колонии каких-либо споров обращались к третейскому суду раввинов или в специальную согласительную камеру, существующую при сионистском Palästina-Amt в Яффе.

В покрытии общественных расходов колоний, достигающих в некоторых из них 25.000—30.000 франков в год, помимо колонистов, принимают значительное участие Одесский Палестинский Комитет и ЕКО.

Отношения между еврейским населением и арабским поначалу были дружелюбные, но затем ухудшились, особенно в Нижней Галилее. Тем не менее погромов, подобным тем, которые были при англичанах, при турках не было.

Действовало специальное общество еврейских сторожей — ха-Шомер, которому была поручена охрана почти во всех галилейских колониях.

О последующих событиях см. Палестина в Первой мировой войне, Палестинская кампания Первой мировой войны, Нили, Декларация Бальфура, Британский мандат в Палестине.

В кино[править]

Первый фильм о Палестине (англ. The First Film of Palestine, ивр. הסרט הראשון של פלשתינה) — документальный фильм 1911 года, снятый в Османской Палестине. Документальный фильм представляет собой короткий рассказ о путешествиях, созданный Мюрреем Розенбергом, который занимал пост почётного секретаря Английской сионистской федерации. Это самый ранний полнометражный фильм, созданный в Палестине, и самый ранний сионистский фильм.

Жизнь евреев в Палестине (англ. The Life of the Jews in Palestine, фр. La vie des Juifs en Palestine, ивр. חיי היהודים בארץ ישראל) — немой документальный фильм 1913 года режиссёра Ноя Соколовского, изображающий евреев и еврейские общины в Османской Палестине. Его производство финансировалось одесским обществом «Ха-Мизрах» в Российской империи и происходило во время двухмесячного визита российских и украинских кинематографистов в Палестину. Оператор-постановщик — Мейрон Осип Гроссман. Фильм дебютировал в 1913 году на 11-м Сионистском конгрессе в Базеле. Многие из людей, показанных в документальном фильме, являются иммигрантами-ашкенази времён 2-й алии, в том числе Меир Дизенгоф, Иосиф Трумпельдор и Борис Шац, основатель Академии искусств и дизайна Бецалель.

Противодействие турков[править]

Порта следила за событиями, связанными с еврейскими миграционными процессами в соседних странах. Так, дипломатические представители Порты в Петербурге и Вене регулярно отчитывались о еврейских делах, а в каталогах представительства МИДа Османской империи в Российской империи есть документ «Положение евреев; Вопрос об их иммиграции в Турцию: 1881 год».

В связи с растущим числом российских евреев, обращавшихся к генеральному консулу Османской империи в Одессе за визами для въезда в Палестину, на дверях его офиса 28 апреля 1882 года было вывешено следующее сообщение:

Османское правительство информирует всех [евреев], желающих иммигрировать в Турцию, о том, что им не разрешается селиться в Палестине. Они могут иммигрировать в другие провинции [империи] и поселиться там по своему усмотрению только при условии, что они откажутся от иностранного гражданства и станут османскими подданными, а также примут на себя обязательство выполнять законы империи, не требуя особых привилегий и преимущественного правового статуса.

Причины враждебности турецких властей к сионистскому движению ясны: во-первых, Высокая Порта не хотела возникновения ещё одного национального вопроса в своей империи. Во-вторых, еврейская миграция резко противоречила идеологии панисламизма, на которую опирался в своей политике Абдул-Хамид II.

В 1882 года был введен запрет на высадку российских, румынских и болгарских евреев в Яффе и других портах на побережье Палестины (за исключением торговцев и паломников). В марте 1884 года ограничения распространились и на торговцев.

Чтобы помешать передаче земель в руки еврейских колонистов, 5 марта 1882 года Османская империя наложила запрет на приобретение земель в Сирии евреями иностранного подданства, однако османские евреи могли свободно продавать и покупать эти участки.

В ноябре 1892 году последовало ужесточение земельной политики. Представители управления регистрации земельных участков направили губернатору (мутасаррифу) Иерусалима Ибрахиму Хаккы-паше распоряжение о запрете продажи земель мири (государственных земель, передача которых требовала официального разрешения), распространившемся теперь уже как на иностранных евреев, так и на поданных Порты.

В 1896 году Теодор Герцль прибыл в Стамбул и предложил султану сделку — Порта предоставит Палестину евреям в рамках сделки, по условиям которой евреи «возьмут на себя обязательство привести в порядок финансы Турции». Сначала Абдул-Хамид II ответил решительным отказом:

Пусть евреи оставят при себе свои миллиарды! Когда Империя будет мертва, они смогут бесплатно забрать себе Палестину, но мы не допустим растления дышащего организма.

Но как это часто бывает на Востоке, мысли султана не соответствовали его словам. Султану очень хотелось еврейских денег и через садразама Исмет-пашу султан высказал пожелание, чтобы Герцль поспособствовал кредиту для Порты в размере 2 млн фунтов стерлингов, а за это султан был готов рассмотреть предложение сионистов.

В 1898 году вышло новое распоряжение: ворота Палестины закрывались для всех евреев, независимо от их статуса. Единственное исключение было сделано для религиозных паломников, чье пребывание в стране ограничивалось сроком до 30 дней и выплатой существенного залога.

В мае 1901 года Абдул-Хамида II снова принял Герцля, и опять речь шла о том, что евреи должны были содействовать освобождению Порты от бремени государственного долга. Но в 1902 году турки получили кредит от Франции и договор сорвался.

Возникает вопрос, как же шла колонизация, если турецкие власти её запрещали? Всё дело в том, что к тому времени Турция сильно разложилась, а Иерусалимские наместники, настроенные во-первых на сближение с Западом и вестернизацию, а во-вторых очень не любившие арабов, нуждались в деньгах, так как получили низкую зарплату.

Русский паломник Е. И. Тарасов в своих путевых заметках, датированных 1902 годом, отмечал:

Несмотря на закон, запрещающий евреям приезжать и останавливаться в Иерусалиме, число их здесь растет весьма заметно, и теперь на 60-тысячное население Иерусалима – 45 тысяч евреев!

К 1908 году еврейское население в Палестине составляло 14% от общего населения и доходило до 80 тысяч, в три раза превышая показатели 1882 года, когда были введены первые ограничения. К этому времени евреи также владели 156 кв милями земельной площади и обустроили 26 земледельческих поселений[4].

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Колонии еврейские в Палестине // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.

- ↑ https://cyberleninka.ru/article/n/evreyskaya-kolonizatsiya-palestiny-i-velikie-derzhavy?ysclid=lxog7e8qq5139531520

- ↑ https://lorien22.livejournal.com/284483.html

- ↑ https://sefercenter.org/rus/publications/09_%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

Еврейская колонизация Палестины в 1869—1914 годах относится к Еврейской колонизации Османской Палестины ↑ | |

|---|---|

| события |

Герцогство Наси • Экономика евреев Османской Палестины (до сионизма) • Культура евреев Османской Палестины (до сионизма) • Нападения друзов на еврейские поселения • Хронология алии, сионистского движения и британского мандата • Еврейская колонизация Палестины в 1869—1914 годах • Еврейско-турецкая война |

| деятели |

Иосиф Наси • Грация Наси • Шломо ибн Я‘иш • Франциско Коронелло • Саббатай Цви • Хаим Абулафия • Османиды и евреи • Хаим Фархи • Мозес Монтефиоре • Теодор Герцль |